有机稀土配合物

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:5

第34卷第6期2006年6月化工新型材料N EW CH EMICAL MA TERIAL S Vol 134No 16・1・基金项目:国家自然科学基金(20576003),北京市自然科学基金资助项目(2062009)作者简介:张泉平(1981-),男,硕士研究生孙家跃(1955-),男,博士,教授。

研究方向:光电功能材料。

综述与专论光致发光稀土有机配合物材料的研究进展及应用张泉平 杜海燕 孙家跃3 肖 阳(北京工商大学化学与环境工程学院,北京100037)摘 要 综述了光致发光稀土有机配合物的发光特性、有机配体研究、共荧光效应以及相关的发展情况,针对光致发光稀土有机配合物发光材料在分析化学、生物、医药、科研实践等中的不同实际应用进行了综合性的评述,对它的发展前景作出了良好的展望。

关键词 稀土,有机配合物,光致发光,共荧光效应,应用R esearch and application of photoluminescent organicrare earth complex materialZhang Quanping Du Haiyan Sun Jiayue Xiao Yang(Beijing Technology and Business University Applied Chemistry ,Beijing 100037)Abstract In the article ,it ’was introduced luminant characteristics ,organic complexant ,co 2fluorescence effectand development of the photoluminescent organic rare earth complex.It ’s also illustrated the practical application in a 2nalysis chemistry ,biology ,medicine and scientific research practice for the different types of the photoluminescent or 2ganic rare earth complex.In the end ,this new f unctional material will have a wonderf ul prospect.K ey w ords rare earth ,organic complex ,photoluminescence ,co 2fluorescence effect ,application 光致发光稀土有机配合物荧光材料(Photolu 2minescent Organic Rare eart h Complex )作为无机发光、有机发光研究的交叉学科,有着十分重要的理论研究意义和实际应用价值。

三氯化镧二氯化锂配合物摘要:一、三氯化镧二氯化锂配合物的概述二、三氯化镧二氯化锂配合物的合成方法三、三氯化镧二氯化锂配合物的性质与应用四、三氯化镧二氯化锂配合物的前景与发展正文:一、三氯化镧二氯化锂配合物的概述三氯化镧二氯化锂配合物(LaCl3·LiCl)是一种具有代表性的稀土金属有机配合物。

它由镧离子(La3+)和氯离子(Cl-)以及锂离子(Li+)组成。

在这种配合物中,镧离子与两个氯离子形成LaCl3单元,再与锂离子形成[LaCl3·LiCl]配合物。

这类配合物在催化、磁性、光学等领域具有广泛的应用。

二、三氯化镧二氯化锂配合物的合成方法三氯化镧二氯化锂配合物的合成方法相对简单。

首先,将适量的镧盐和锂盐放入反应容器中,再加入有机溶剂(如乙醇、甲醇等)进行搅拌。

在适当的温度和反应时间下,镧盐和锂盐发生反应,生成三氯化镧二氯化锂配合物。

反应过程中,可以通过调控反应条件(如温度、反应时间、物料比例等)来优化配合物的组成和性能。

三、三氯化镧二氯化锂配合物的性质与应用三氯化镧二氯化锂配合物具有以下性质:1.催化性质:三氯化镧二氯化锂配合物可用作催化剂或催化剂载体,参与多种有机合成反应,如酯化、醚化、加成等。

2.磁性:三氯化镧二氯化锂配合物具有铁磁性,可应用于磁性材料的研究和制备。

3.光学性质:三氯化镧二氯化锂配合物具有光学活性,可用于光学领域的研究和应用。

4.电化学性质:三氯化镧二氯化锂配合物可作为电化学催化剂,应用于锂电池、燃料电池等能源装置中。

5.医药应用:三氯化镧二氯化锂配合物具有一定的生物活性,可用于药物设计和治疗疾病。

四、三氯化镧二氯化锂配合物的前景与发展随着科学技术的不断发展,三氯化镧二氯化锂配合物在催化、磁性、光学等领域的应用将不断拓展。

未来,三氯化镧二氯化锂配合物的研究将朝着高性能、环保、可持续方向发展,以满足不同领域的需求。

同时,新型三氯化镧二氯化锂配合物的合成、性能研究和应用也将成为研究热点,为人类创造更多价值。

稀土—β—二酮配合物的研究进展摘要:介绍了稀土-β-二酮三元配合物的合成方法,并对β-二酮的合成研究进展以及第二配体的合成研究进展进行了综述,最后对其发展方向和应用前景提出了自己的见解。

关键词:稀土β-二酮第二配体研究进展稀土元素的显著特点是大多数稀土离子含有未充满的4f电子,且稀土离子的基态和激发态都为4fn 电子构型,4f电子处于原子结构的内层,受到外层5S 和5P轨道的有效屏蔽引起f-f 跃迁呈现尖锐的线状谱带,其激发态具有相对较长的寿命,然而稀土离子在紫外和可见光区的吸收系数十分低;同时由于这种屏蔽作用使得其配位场效应较小、体积较大,能形成高配位数的配合物,且配合物的键型主要是离子型的,属于硬酸性,与硬碱性的配位原子(如氧、氟、氮等)有较强的配位能力,而β-二酮含有多个强配位氧原子能与稀土离子形成稳定的配合物。

大多数稀土-β-二酮配合物在200~400 nm的紫外区都有强烈的电子吸收,而且热分解温度多在200℃以上,良好的光热稳定性和光储性能使其在激发光光存储领域日益受到人们的重视。

β-二酮化合物是一类重要的有机合成中间体,尤其是作为一种优良的金属螯合剂已经得到了广泛的应用,早期主要用于分离和气相色谱[1,2]。

稀土有机配合物多属于中心离子发光型配合物,其发光具有半峰宽窄、色纯度高、理论内量子效率100%等优点。

从配位化学的角度看,Ln(III)离子倾向于多配位,有机负离子作第一配体满足电荷平衡,电中性的第二配体满足Ln(III)离子配位数;此外第二配体还可以降低配合物的极性,提高挥发性能,合适的第二配体还可以改善配合物载流子的传输性,且第二配体结构不同对材料的发光效率影响也不同。

下面就对稀土β-二酮配合物的合成、β-二酮化合物的合成以及第二配体的合成研究进展作一概述。

一、稀土-β-二酮配合物的合成研究β-二酮具有酮式和烯醇式两种结构并有互变异构反应,因此β-二酮可以看成是一种一元弱酸,与碱反应被夺去一个氢后,成为一个具有两个配位点的一价阴离子,很容易与稀土离子发生配位反应。

稀土配位及稀土配合物在发光领域的发展与应用赤峰学院化学系化学本科班王丽丹指导教师:桑雅丽前言:含有稀土元素的有机高分子材料, 既具有稀土离子独特的光、电、磁特性,又具有有机高分子材料的优良加工性能,是一种具有潜在应用价值的功能材料,已引起广泛关注。

光致发光稀土有机配合物荧光材料作为无机发光、有机发光研究的交叉学科,有着十分重要的理论研究意义和实际应用价值。

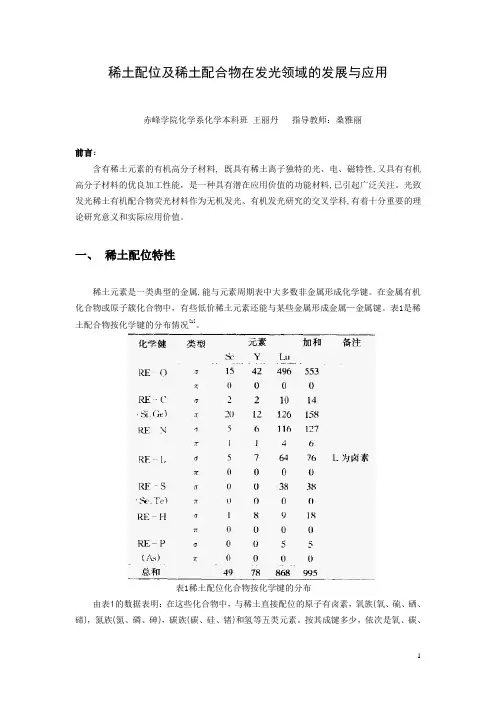

一、稀土配位特性稀土元素是一类典型的金属,能与元素周期表中大多数非金属形成化学键。

在金属有机化合物或原子簇化合物中,有些低价稀土元素还能与某些金属形成金属—金属键。

表1是稀土配合物按化学键的分布情况[1]。

表1稀土配位化合物按化学键的分布由表1的数据表明:在这些化合物中,与稀土直接配位的原子有卤素,氧族(氧、硫、硒、碲),氮族(氮、磷、砷),碳族(碳、硅、锗)和氢等五类元素。

按其成键多少,依次是氧、碳、氮、卤素、硫(硒、碲)、氢和磷(砷)。

配位化合物(包括络合离子)及金属有机化合物中中心离子的配位数是指与它结合的δ配体的配位原子数或π配位所提供的π电子对数。

根据图1可以看出稀土有大而多变的配位数,3d过渡金属的配位数通常是4或6,而稀土元素离子最常见的配位数为8或9,这一数值比较接近6s,6p和5d道数的总和;稀土离子具有较小的配体场稳定化能,而过渡金属的晶体场稳定化能较大,所以稀土元素在形成配合物时键的方向不强,配位数在3 ~12范围内变动[2]。

由图1可以看到其中最常见的配位数为8和9,对稀土化学键及电子结构的研究结果表明:大多数稀土化合物中其化学键的性质属极性共价键,稀土常以6s、6p和5d轨轨道参与成键, 其轨道总数为9,这就是稀土化合物配位数以8和9为主的主要原因。

统计数字表明:具有8和9配位数的配合物约占总数的65%,配位数高于8和9的配合物显著减少,配位数低于8和9的配合物数目也显著减少。

二、稀土配位化学[3]配位化学处于多学科交汇点,稀土配位化学是稀土化学活跃的前沿领域之一。

新的稀土铕三元配合物的合成及表征摘要:通过乙酰蒽与乙酸乙酯的克莱森缩合反应,合成新配体9-蒽甲酰丙酮,并与邻菲罗啉、稀土铕(Ⅲ)合成三元稀土配合物。

通过元素分析、EDTA配位滴定分析、红外、荧光光谱分析测定了配合物的组成、结构和发光性能;利用差热-热重分析测定了配合物的热稳定性。

研究结果表明,稀土三元配合物在612.05 nm处发出强的Eu3+特征荧光。

关键词:克莱森缩合;三元稀土配合物;荧光性质1 前言稀土β-二酮配合物作为强荧光配合物的研究一直为人们所重视。

这是由于配合物中存在着螯合环并包含电子可运动的共轭键,使β-二酮与稀土生成的配合物在只含有氧的配体中是最稳定的;而且在这类配合物中存在着从具有高吸收系数的β-二酮配体到Tb3+、Eu3+等的高效能量传递,从而使得它们在所有稀土有机配合物中发光效率最高。

本文利用克莱森(claisen)缩合[6]的方法合成新的β-二酮配体9-蒽甲酰丙酮,并利用元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱、对配体进行了表征;配体与邻菲罗啉、稀土铕(Ⅲ)合成三元稀土配合物,用荧光光度法对三元稀土配合物的荧光性质进行了研究,并讨论了铕配合物的荧光性质。

2 实验部分2.1原料与试剂乙酰蒽按文献方法合成,纯化后产物熔点:74℃~75℃;氢化钠NaH,纯度99%,含量80%;乙酸乙酯CH3COOC2H5,纯度99.9%;氧化铕Eu2O3,纯度99.99%。

本文所用其它试剂均为分析纯,所用溶剂使用前均经过脱水重蒸处理。

2.2仪器与测试条件熔点用上海产X4型显微熔点仪测定;元素分析用Elementar Vario ELIII 型元素分析仪测定;红外光谱用Bruker EQUINOX55 型红外光谱仪,KBr压片法测定;荧光光谱采用美国V ARINA公司cary-eclipse荧光分光光度仪测定,测定条件为常温。

2.3 9-蒽甲酰丙酮的合成反应方程式:氮气保护下,以四氢呋喃为溶剂,2mmol的乙酰蒽和4mmol的乙酸乙脂在8mmol氢化钠存在下进行反应,反应温度约65℃,反应开始后有氢气缓慢放出。

文章编号:1671-3559(2005)03-0223-07收稿日期:2004-12-04基金项目:山东省自然科学基金资助项目(Y 2004B11)和山东省科技计划资助项目(03C05);济南大学博士基金资助项目(B0405)作者简介:李媛媛(1980-),女,山东济南人,济南大学化学化工学院硕士生;杜 斌(1961-),男,湖北宜昌人,济南大学化学化工学院教授,博士,硕士生导师。

稀土配合物与基质材料的复合(一)李媛媛1,闫 涛1,王冬梅2,杜 斌1,魏 琴1(1.济南大学化学化工学院,山东济南250022;2.山东科技大学化学与环境工程学院,山东青岛266510)摘 要:稀土配合物与基质材料复合既具有稀土离子特殊性能,又具有高分子材料质量轻、抗冲击力强和易加工成型的优良性能,具有极其广阔的应用前景,特别是稀土离子在有机介质中的光吸收和受激发射受到人们的重视。

稀土有机高分子材料主要有两大类:一类是将稀土化合物作为掺杂剂均匀地分散到单体或聚合物中,制成以掺杂方式存在的稀土高分子聚合物;另一类是稀土化合物以单体形式参与聚合或缩合,或与大分子链上的官能团进行络合,直接配位在聚合物的侧链上,获得以键合方式存在的稀土高分子聚合物。

文中以这两大类稀土高分子聚合物的复合方法及研究状况为主要内容进行综述,并介绍了稀土高分子聚合物的主要应用。

关键词:稀土;配合物;有机复合材料中图分类号:O657文献标识码:A稀土高分子配合物发光材料的研究始于20世纪80年代初,但发展进程缓慢。

近年来,随着高新技术发展对稀土功能材料的要求日趋“苛刻”,加快这方面的研究步伐迫在眉睫。

稀土高分子复合材料既具有稀土离子独特的光、电、磁等特性[1],良好的场致发光特性,又具有高分子材料质量轻、抗冲击力强和易加工成型的性能[2],是极有潜在应用价值的功能材料,在光致发光[3]、电致发光、激光材料及太阳能转换材料等领域具有潜在的应用前景。

特别是稀土离子在有机介质中的光吸收和受激发射受到人们重视,扩展了含稀土发光材料的研究领域。

稀土配合物发光的类型概述稀土配位化合物的研究是稀土化学中最活跃的前沿领域之一。

稀土发光配合物是一类具有独特性能的发光材料。

发光现象当某种物质受到诸如光的照射、外加电场或电子束轰击等的激发后,只要该物质不会因此而发生化学变化,它总要回复到原来的平衡状态。

在这个过程中,一部分能量会通过光或热的形式释放出来。

如果这部分能量是以可见光或近可见光的电磁波形式发射出来的,就称为发光现象。

这种能量的发射过程具有一定的持续时间。

对于发光现象的研究,从对它的光谱的研究(斯托克斯定则,1852年)开始,直到“发光”这一概念的提出(C H.魏德曼,1888年),人们只注意到了发光同热辐射之间的区别。

1936年,CH.瓦维洛夫引入了发光期间这一概念(即余辉),并以此作为发元现象的另一个王要的判据,至此发光才有了确切的定义。

发光现象的两个主要的特征是:任何物体在一定温度下都有热辐射,发光是物体吸收外来能量后所发出的总辐射中超出热辐射的部分。

当外界激发源对物体的作用停止后,发光现象还会持续一定的时间,称为余辉。

历史上人们曾以发光持续时间的长短把发光分为两个过程:把物质在受激发时的发光称为荧光,而把激发停止后的发光称为磷光。

一般常以持续时间10-8s为分界,持续时间短于——108s的发光被称为荧光,而把持续时间长于108s的发光称为磷光。

现在,除了习惯上还保留和沿用这两个名词外,已不再用荧光和磷光来区分发光过程。

因为任何形式的发光都以—余辉的形式来显现其衰减过程,而衰减时间可以极短(<108s),也可能很长(十几小时或更长)。

发光现象有着持续时间的事实,说明物质在接受激发能量和产生发光的过程中,存在着一系列的中间状态。

发光类型1. 对于各种发光现象,可按其被激发的方式进行分类:光致发光、电致发光、阴极射线发光、x射线及高能粒子发光、化学发光和生物发光等。

(1)光致发光。

光致发光是用光激发发光体引起的发光现象。

它大致经过吸收、能量传递及光发射三个阶段。

有机稀土配合物的合成及其荧光特征

彭亮1,黄琪2,董建洋2,何沐恩2 ,朱雷2,曾继森2,黄健涵2 (中南大学化学化工学院应用化学系,湖南,长沙,410083)

摘 要:本文论述了Eu 2O 3与苯甲酸钠按1:3的比例制备了苯甲酸铕的实验,及以

1:3:1的Eu 3+、苯甲酸和邻菲咯啉(phen )进行了苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物的制备,对其荧光性能进行了分别测试。

Abstract: in this paper, through Eu2O3 prepared the benzoic acid and sodium benzoate 1:3 according to the proportion of europium,and with 1:3:1 Eu3 +, benzoic acid and its adjacent Philippine luo Lin (phen) benzoic acid - adjacent Philippine luo Lin - europium preparation of ternary complexes.

关键词:苯甲酸铕 苯甲酸和邻菲咯啉(phen ) 荧光性能测试

1. 前言

稀土元素是指周期表中ⅢB 族,21号元素钪(Sc)、39号元素钇(Y)和57~71的镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),共17个元素。

由于稀土离子具有独特的结构和性质,使其与适当的有机配体配合后发出的荧光兼有稀土离子发光强度高,颜色纯和激发能量低,荧光效率高等优点。

近年来,稀土元素作为光学高新材料的价值和应用日益受到广泛的关注[1]。

稀土元素的显著特点是大多数稀土离子含有能级相近且未充满的4f 电子,并且4f 电子处于原子结构的内层,受到5s25p6电子对外场的屏蔽,因此其配位场效应较小,其中,除La3+,Lu3+之外的镧系离子的4f 电子可在7个4f 轨道之间任意分布,从而产生各种光谱项和能级,而由于稀土元素位于内层的4f 电子可以在不同能级之间进行跳跃,从而产生了大量的吸收和荧光光谱信息[2]。

本文通过Eu 2O 3与苯甲酸钠制备了苯甲酸铕,以Eu 3+、苯甲酸和邻菲咯啉

(phen )进行了苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物的制备。

通过它们的荧光性能测试发现苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物的发光性能要优于苯甲酸铕。

2.材料和方法

2.1实验仪器和化学试剂

实验仪器[3]:荧光分光光度计,PR-305型荧光余辉测试仪,荧光粉光色综合测试系统,荧光粉相对亮度仪,电动搅拌器,烘箱,控温仪,漏斗,电炉,水浴锅,烧杯,温度计等。

化学试剂[3]:Eu2O3,盐酸,氢氧化钠,苯甲酸钠,邻菲咯啉(phen),pH试纸(或pH计),无水乙醇。

2.2实验方法

2.2.1苯甲酸铕的制备

将0.17g Eu

2O

3

溶于盐酸配成10mL0.1mol/L的EuCl

3

水溶液。

将0.58g苯甲

酸钠溶于40mL蒸馏水中,配成0.1mol/L的溶液。

按n(Eu3+):n(苯甲酸)=1:3(摩尔比)取样,即取EuCl

3

水溶液5 mL和苯甲酸钠溶液15mL,在搅拌下,逐渐滴入0.1mol/L的EuCl3溶液中,用氢氧化钠溶液调节溶液的pH值为6.5左右,保持温度在80℃左右,不断搅拌,溶液中逐渐析出沉淀。

继续搅拌2h,静置,冷却至室温,过滤,分别用水和95%乙醇洗至无Cl-离子,置于烘箱中,于100℃下干燥,得粉红色粉末样品。

2.2.2苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物的制备

按n(Eu3+):n(苯甲酸):n(phen)=1:3:1 (摩尔比)取适量的配比溶于乙醇中

(EuCl

3

水溶液5 mL,苯甲酸钠溶液15mL和phen 0.1g左右),在搅拌下加入

EuCl

3

的水溶液,用氢氧化钠溶液调pH值为6.5左右,保持温度在80℃左右,不断搅拌,溶液中逐渐析出白色沉淀。

继续搅拌2h,静置,冷却至室温,过滤,分别用水和95%乙醇洗涤数次,置于100℃烘箱中烘干。

得白色粉末样品。

2.2.3荧光性能测试

分别测试狭缝为5nm时苯甲酸铕及三元配合物在波长500nm到700nm处的荧光光谱。

3.结果与讨论

本实验测定了三元配合物在波长500nm 到700nm 处的发光强度。

由图1可以得出苯甲酸铕在紫外到可见区有3个吸收峰(第一个峰不是很明显),分别为位于583nm 、594nm 、 617nm 的发光峰。

在617nm 左右产生唯一的窄而强的特征吸收,说明配体在吸收光能后将能量传递给了稀土离子,使得发光中心Eu 有荧光增强作用[4]。

因此以上现象说明了配体与稀土离子发生了配位,且其周围没有其他吸收,表明配合物的荧光主要以617nm 成分为主,且配合物均可发出稀土离子的特征荧光,它们的激发光谱为均为宽带,对光吸收好,发射光谱均为锐线,单色性好。

500600700

1000

2000

发光强度波长/nm

图1 苯甲酸铕的荧光光谱图

而从图2中,可以看出三元配合物在紫外到可见区有593nm 、615nm 、621nm 处3个吸收峰,且在615nm 左右产生了一个又高又强的特征吸收,也同样表明配体和稀土金属发生了配位,并以615nm 成分为主,并且说明的单色性较好。

对比发现,第二配体phen 的引入增大了苯甲酸的电子给予性以及苯甲酸中共轨π键的范围[5],使得三元配合物的荧光发射强度要远大于苯甲酸铕。

500600700

-500

500

1000

1500

20002500

3000

3500

4000

发光强度波长/nm

图2 苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物的荧光光谱图

4.结论

本实验所得苯甲酸铕以及苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物分别在617nm 和615nm 左右产生又长又强的特征吸收,表明配体和稀土金属发生了配位,且配体在吸收光能后将能量传递给了稀土离子,使得发光中心Eu 有荧光增强作用。

第二配体phen 的引入增大了苯甲酸的电子给予性以及苯甲酸中共轨π键的范围可以使苯甲酸-邻菲咯啉-铕三元配合物的荧光发光性能大大增强,能更有效地敏化稀土发光[5]。

且表明稀土光致发光配合物,具有发光强度高,单色性好,不易被氧化等优点。

参考文献

[1]赵永亮,赵凤英1对苯二甲酸-邻菲咯啉铕镧配合物的红外光谱及荧光光谱研究[J]1中国稀土学报,2004,19(5):398-401

[2]李强,赵永亮,赵凤英1对苯基苯甲酸铕、铽配合物的合成、表征及荧光性能研究[J]1稀土,2007,28(4):5-81

[3]陈立妙,曾冬铭,卢周广,古映莹,黄可龙. 应用化学综合实验[M].中南大学,2006,9

[4]熊薇露.稀土金属-有机配合物的合成及其单分子磁和荧光性能的研究[D].江西师范大学,2014:9

[5]王流芳,吴集贵1混合配体稀土三元配合物的研究[J]1无机化学学

报,1990,21(6):141-144。