宋代东平梁氏家族的个案研究20090819

- 格式:pdf

- 大小:133.38 KB

- 文档页数:2

辽代定州梁氏兴盛原因研究辽代是中国历史上的一个重要时期,这个时期的政治、经济、文化、军事、艺术等各个方面都有着各自的特点和特色。

在辽代中,定州梁氏家族的兴盛也是一个值得探究的重要问题。

为了更好地研究这个问题,本文将从经济、政治、文化等多个方面探讨定州梁氏家族的兴盛原因。

一、经济原因1、商业经营定州梁氏家族是一个勤劳、聪明的商人家族,在经济上采取多种方式,积极开展商业经营。

定州梁氏商会早在唐代就已经开始兴盛,到了辽代更是发展迅速。

在辽代,定州梁氏可以说是享有很高的商业声望。

在商业上,他们采取合作、互助的方式,积极拓展市场,开发新业务,非常注重品牌和信誉。

这种商业经营方式,使得定州梁氏家族在辽代经济生活中占有一席之地,获得了丰厚的经济利益。

2、农业种植定州梁氏家族除了经营商业以外,还在农业种植方面有所涉足。

他们精心管理农业生产,采用先进的农业技术和生产工具,注重土地保护,劳动密集型农业劳动力也让他们在农业生产中获益颇丰。

这种富余的农业生产在市场经济中也起到了很好的补充作用。

3、矿产资源定州梁氏家族所在地区,地下资源丰富,矿产、煤炭、钢铁、墨玉等资源都有所储藏。

这些矿产资源的开发,为定州梁氏家族提供了重要的经济支持。

他们在矿产资源的开发中非常注重技术创新和工程质量,加之他们有强大的商业网络,这种矿产资源开发方式可以高效、稳健实现。

二、政治原因1、与当地官员关系密切在历史上,定州梁氏家族与当地官员关系一直都很密切。

这些官员与定州梁氏家族的合作,带来了很多政治上的收益。

定州梁氏家族利用这些渠道取得了稳定的政策支持,政治上的稳定性一度成为他们家族兴盛的重要支撑。

2、构筑商业治理体系定州梁氏家族采取的不仅仅是商业运营,更是投资、扩展、管理、治理的全套体系。

在此基础上,他们还建立了自己的商业治理体系,这种体系通过制度化和规模化,可以更好地适应市场的发展,提高效率和盈利。

三、文化原因1、户族文化的传承定州梁氏家族拥有自己独特的户族文化。

“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”――对传统经济史研究方法的检讨(下)三、"选精法":导致"虚像"的主要之一所谓"选精法",即从有关史料中选取一两种据信是最重要者(或是最典型、最有代表性者),以此为据来概括全面。

在建构"宋代江南农业革命"说时,这是最常见的方法之一。

在以前宋代江南亩产量研究中,使用"选精法"颇不少见。

有关宋代江南亩产量的记录为数不少,仅斯波义信《宋代江南史研究》中所收集者即达180余例之多(如果把各例中所包含的亩产量数字都列出来,总数还更多得多)(注:斯波义信:《宋代江南经济史の研究》,第140-141页。

其中的一例(1237年常熟县学田籍)就包含了114个产量数字。

)。

这些数字彼此相差甚大,且有显著的时空分布差异(注:如斯波氏所列出者中,低者仅0.13石,高者则达5石,相差竟达37倍之多。

又,斯波氏收集的185例亩产量记载,从时间分布来看,北宋仅有5例,其余都是南宋的(其中又特别集中于南宋后期);从地域分布来看,秀州(嘉兴)只有2例,湖州有15例,常州有58例,而苏州则多达110例。

)。

一些学者在研究亩产量时,通常是从这些记载中挑选出一两条,以此为据来推导出其结论。

例如前引余也非对两宋江南亩产量的估计和顾吉辰对北宋江南亩产量进行估计时,都只列出了一条证据。

漆侠估计南宋太湖流域亩产量为六七石,因其未注明史料依据,兹可不论(注:漆侠在论文《宋代生产力的及其在古代经济发展过程中的地位》及专著《宋代经济史》(第2、26、175页)中,多次说到太湖流域亩产六七石,但均未注明史料来源。

查该论文的"中国封建各时期亩产量数字表"及该专著第135-137页的"宋代各地亩产量数字表",亩产六七石的记录均只有一条(即政和7年明州亩产量的记载)。

此条史料原文为"讯之老农,以谓湖(明州广德湖--引者)未废时,七乡民田,每亩收谷六七石,今所收不及前日之半,以失湖水灌溉之利故也"。

宋代苏州士人家族中的妇女第一篇:宋代苏州士人家族中的妇女宋代苏州士人家族中的妇女-------------------------编辑整理:www.sodu.so编辑:王力来源:sodu小说排行榜新浪内容提要第二篇:宋代妇女再嫁现象的研究中国古代史学史论题:宋代妇女再嫁现象的研究学院:年级:专业:历史学姓名:学号:宋代妇女再嫁现象的研究婚姻是中国传统文化的重要组成部分,古代社会的封建婚姻制度一般来说对女性是毫无公平可言的,在婚姻中带有强烈的男女不平等观念,妇女也因此受到各种束缚。

在这种大背景,一般我们讨论到古代妇女再嫁问题时,理所当然地认为古代妇女是不能再嫁的,她们受到礼法和传统观念的束缚,但是一般之中又有特殊,在宋代,妇女再嫁是一个较为普遍的现象,她们不仅没有受到世俗观念的影响,更受到法律的保护。

下文将详细探讨宋代妇女的再嫁现象,对于其原因、特点、影响三个方面进行详细说明。

一、宋代妇女再嫁的原因社会风气比较开放。

早在隋唐时期,就有社会风气开放的传统,这一时期经过了南北朝时期的民族大融合,汲取了匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族、羌族等游牧民族的婚姻观,对妇女再嫁非常宽松。

上至皇族下至百姓,当时男子娶了寡妇为妻也是正常之事。

比如唐太宗李世民在政变成功之后,便将其弟李元吉之妻霸为己有,这位弟媳妇即隋炀帝之女杨妃,又如唐高宗李治,在父亲李世民去世后便将后母武则天纳为昭仪,后来还登上了皇后宝座。

随后隋唐这种社会风气就被延续下来,到了宋代官宦妇女、平民妇女再嫁的现象屡见不鲜。

而且宋代士大夫大多并不反对妇女再嫁,甚至支持妇女再嫁。

苏轼曾指出:“近世始立‘女居父母及夫丧,而贫乏不能自存,并听百日外嫁娶’之法,既已害礼伤教矣,然犹或可以从权而冒行者,以女弱不能自立,恐有流落不虞之患也。

”可见他认为虽然百日再嫁不合乎礼教,但是因为寡妇生活清贫无法自食其力,为避免饿死而改嫁的行为是可以理解的。

其实宋代在官僚士大夫阶层中,妇女再嫁现象也较为流行,如北宋著名政治家王安石的儿媳与丈夫离婚后再嫁他人,北宋著名政治文学家范仲淹的儿媳也在丈夫死后另入他门。

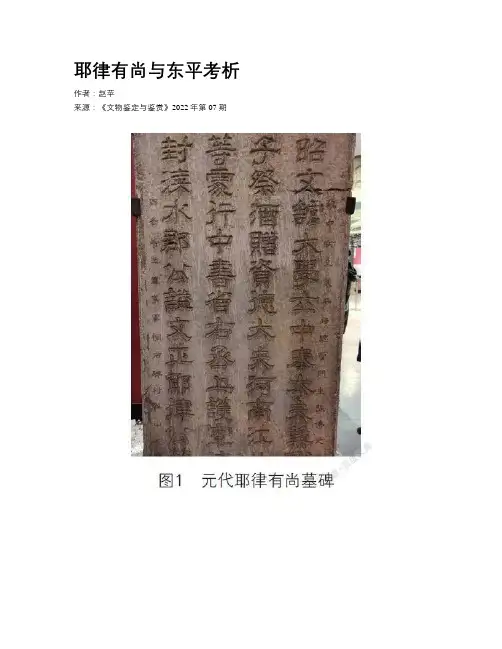

耶律有尚与东平考析作者:***来源:《文物鉴定与鉴赏》2022年第07期摘要:文章通过耶律有尚墓碑,考析其世族谱系与其迁居东平,便于人们研究辽国皇裔耶律氏的分布、元朝东平学派的源流、耶律有尚的生平等。

关键词:墓碑;考析DOI:10.20005/ki.issn.1674-8697.2022.07.0292020年6月初,东平县博物馆进行文物普查时,在梯门镇花篮店村发现一墓碑,该碑原垒砌在村内一桥头,平放,上面文字漫漶不清,长期以来,以为是告示碑,后因小桥维修,取下后发现两面刻有文字,存放于村委会,经认定,是耶律有尚墓碑。

2020年6月10日,镇村干部等积极捐赠,现藏于东平县文物保护中心(博物馆)内。

元代耶律有尚墓碑(图1)的发现,对研究辽国皇裔耶律氏的分布、元朝东平学派的源流、耶律有尚的生平等,提供了重要历史物证。

1 世族谱系辽代耶律氏皇族,枝繁叶茂,子孙昌盛,衍及金元,亦不乏人。

《元史·耶律有尚传》记载:“耶律有尚,字伯强,契丹族人,辽东丹王十世孙。

祖父在金世尝官于东平,因家焉。

”辽东丹王,就是耶律倍,是辽太祖耶律阿保机和皇后述律平的长子,辽太宗耶律德光的长兄,辽世宗耶律阮的父亲。

叙述耶律家族谱系,耶律倍是绕不开的关键,因为“终辽之代,贤圣继统,皆其子孙”。

耶律倍是文武全才,尤其推崇儒学,集文学家、翻译家、画家等一身,传世名作有藏于美国纽约大都会博物馆的《射鹿图》、波士顿美术博物馆的《番骑图》、中国台北故宫博物院的《骑射图》等。

耶律阿保机对耶律倍很器重,封为皇太子。

926年,耶律倍和父亲一起攻打“海东盛国”渤海国,取得胜利并改国名为东丹国,耶律倍称王,穿天子服装,管制东丹。

耶律阿保机去世后,作为嫡长子的耶律倍与乃弟德光在皇位继承问题上反目。

在皇位继承问题上,其母述律平偏向次子耶律德光。

原因主要是耶律倍如果继位,以儒家思想治国,会对自己及身后的利益集团造成危害。

于是述律平亲自导演了一场众拥耶律德光的把戏,她在大臣齐集的帐内说:“两个儿子都很优秀,都适合做皇帝,我不能决定由谁继任,现在把选择权给你们,你们认为谁适合就执谁的鞍辔。

家族文学史的建构:宋代晁氏家族文学研究

基于我国古代家族文学的繁荣局面和当前家族文学的研究热潮,《家族文学史的建构:宋代晁氏家族文学研究》提出并阐述了建构“家族文学史”的重要意义和方法,并在此理论构想的引导下,对宋代久负盛名的文学世家晁氏家族三十多位作家的文学成就进行了相当全面的清理和论析,同时也在家族史、文学史等多重因素的演进过程和互动关系中揭示了晁氏家族文学发展演变的特点和规律,形成一部完整而又具有开创意义的家族文学史。

全书主要包括绪论、文学史篇、考据篇、结语、文学史年表五部分。

既有新颖的文学理论探讨,又有文学史的研著实践;既有细致详实的个案研究,又有兼顾历代、跨越古今的宏通视野;既有家族文学历时性发展过程的考察,也有家族文学共时性总体特征的把握;既有对家世、人物的史实考订,又有对文学作品的思想、艺术分析;既有严谨求实的学术探求,又有对优秀传统文化的弘扬。

学术含量丰富,体现了古代文学与文艺学、文献学相结合的研究特色。

行文简明扼要,文笔清新流畅。

不仅在宋代文学、家族文学、文学史学、宋史等研究领域具有独到的创获,而且对于普通读者进行文学鉴赏活动,开展家族文化建设也当开卷有益。

宋代财产纠纷与诉讼研究论文宋代财产纠纷与诉讼研究论文对于宋代财产法律制度,法史学界已有较深入的研究。

但研究法制史的意义不仅仅在于了解静态的法律制度,更重要的是进一步了解它实际功能的发挥。

从近几年的法制史研究来看,学界虽已开始关注这一方面的问题,却稍嫌薄弱,有进一步深入系统研究的必要。

本文从现有史料入手,对宋代汉族地区的民间财产纠纷与诉讼进行了梳理,力图通过对动态的、微观的法律现象的分析,来考察宋代民间财产关系中的矛盾冲突,国家、社会对这种矛盾冲突的调整和解决,以及涉足其中的宋代民众对法制的支持程度。

此处所讲的财产除指私人的物质财富外,还包括以物质财富为对象,直接跟个人或团体的经济利益相联系的民事权利。

“纠纷”与“诉讼”则是既有区别又有联系的两个概念。

二者所处时间段不同,纠纷是诉讼的前提,它有可能发展为诉讼,也有可能通过其他方式解决。

为了行文的方便,笔者有时将通过这两种途径解决的纠纷合称为“争讼”。

一、宋代田宅纠纷与诉讼。

在宋代“不抑兼并”的社会背景下,加之商品经济日益发展的冲击,田宅所有权的出让与转移更为经常化,这期间也夹杂着许多矛盾冲突。

本部分的讨论以田宅界至争讼、亲邻优先权争讼、买卖契约争讼为中心而展开。

与宅院间的界至纷争相比,因土地边界所产生的争讼更为常见。

强势一方的恶意包占、田宅的长期闲置以及某些特殊田界的可移动性是这类纷争的主要起因。

土地侵界事件的频繁发生既与宋代的税收制度关系密切,也与民户生活息息相关。

宋代以资产的高低作为国家税收的标准,若疆界不正,土地的出产会有所亏折,难免影响到对国家赋税的供输。

若以被侵削之田的出产供输原有田亩的税赋,民户自身的生活常常难以维持,所以,为避免欠负国家税赋,许多人是不得不争。

为解决此类纠纷,有的官员从防范抓起,重视教化;有的官员则综合运用刑罚威慑与劝谕手法,责令辖下百姓限期改正。

学界曾对中国古代亲邻优先权问题作过细致论述,但其讨论均由静态的制度入手,与其不同,本部分着重探讨宋代社会中围绕亲邻优先权所发生的动态纷争。

宋代的文学家族与家族文学【内容提要】宋代文学家族往往起于寒族,他们在家族政治势力、经济实力下降时,依靠文学继续维持家族声誉。

宋代文学家族的道德教育,使宋代文人立身处事多以气节为先、以礼仪为重;其文化教育注重图书积累和嗜学博学风气的培养,为宋代文学铺设了厚重的文化底蕴。

家族文学作品具有相似性和变异性,其相似性表现在对先人文风的接受和认同、文学价值判断时常引用家族先人为参照等;其变异性表现在自然禀性和后天经历的差异,文学观念的自由开放也促进了家族文学的变异;不同家族文学中都表现出敬宗和亲情意识,敬宗主题通过对祖先功德的追忆和缅怀,增加家族的自豪感和凝聚力,但也潜伏了恐坠家声的忧患意识。

中国古代社会的家族制度,在宋代发生了一次重大转向,即由魏晋隋唐传统政治文化结构的门阀家族制度逐渐演变成为宋代以降以“敬宗收族”为特征的家族制度,奠定了近世家族组织的雏形,它对宋代社会及其文化产生了多元的影响。

就家族本身而言,从此门第和阀阅不再是衡量一个宋代家族的基本标准,人们在国家政治、经济、军事、文化上的地位不再成为世袭,这种变化促使宋人意识到:几乎每个家族都可以通过在某个领域自我奋斗或群体奋斗而成为新的世家大族。

宋代不少声名显赫的新兴家族,就是在这种重新建立家族组织的尝试和努力中形成的。

从家族取得声名的主要社会活动领域来考察,宋代家族可分为政治家族、经济家族、军功家族、文化家族等不同类型①。

由于宋代的右文政策及其他因素,文化家族在宋代大量出现,且历时绵长,所谓“诗书传家久”。

文化家族的次生态之一文学家族更是蔚为大观,惹人关注。

宋章定即云:“在宋朝以文章名世、父子兄弟齐名者甚众。

若三苏、三刘、三沈、三孔,则其彰彰尤着者也。

”②但近些年来,学术界对宋代家族的探讨多集中于家族的交游、仕宦、财产、婚姻等社会学层面上,很少将家族与文学联系起来考察。

本文拟以宋代澶州晁氏、眉山苏氏等着名的文学家族为中心,初步对宋代文学家族与家族文学的相关问题作一探讨。

宋代苏州士人家族中的妇女邓小南内容提要本文着重考察了宋代苏州士人家族中的妇女角色以及联姻取向等问题。

文章认为,从妇女的社会实践活动来看,她们中的不少人事实上管理着家族产业,成为家族事务正常运转所倚重的对象;其中有些更以不同的方式辅助乃至介入了夫君子嗣的事业。

在宋代,“婚姻不问阀阅”并不能全然排斥议婚时“门当户对”的考虑;而所谓“人物相当”更受到社会条件包括各阶层不同的活动范围及文化背景的制约。

相对于劳动妇女,士人家族中的女性文化修养较高,视野较为开阔;同时也更为接近儒家的礼义心性之学。

因此,她们一方面具有自立意识及实际能力,有强烈的人生追求与期冀;另一方面又比较“自觉”地认同用以规范人际关系与日常生活的儒家伦理观念,以“女正位乎内,男正位乎外”为精神支撑,将自身功能定位于家族角色之上,把维持家族内的现存秩序作为自身责任。

而她们用以“纲纪门户”的武器,正是传统礼教。

从历史的角度来看,有关妇女的问题,从来不是孤立出现的。

要真正认识历史上妇女的社会角色及其地位,必须将这一群体置于具体的时代背景之下,结合特定社会阶层及其家族制度的状况进行综合考察。

〔1〕对于宋代的妇女问题,近来已经有不少研究成果问世。

其中探讨比较深入、颇富启发意义者,当推美国学者伊沛霞(PATRICIA B. EBREY)、日本学者柳田节子、我国学者张邦炜、柳立言、袁俐等人之著述。

〔2〕宋代苏州为东南一大都会,历来为研究宋史者所注意。

近年来,对于宋代苏州之经济文化发展、对于当地家族及其组织,都有重要的研究成果,这无疑为今日研究当时当地的妇女问题提供了有利的条件。

由于资料的限制,本文主要讨论宋代苏州士人家族中妇女的角色及其地位问题。

一、有关苏州士人家族妇女的资料多年间,学术界对于“士人”、“士大夫”、“缙绅”,“家族”、“家庭”、“宗族”等概念有许多讨论,对此,笔者不拟过多涉及。

本文姑且把具备一定经济实力与文化背景、参加过科举考试(“业进士”)或曾出仕做官(特别是文官)者称作“士人”。

![[家族文学史建构与文学世家研究]家族企业传承责任体系建构](https://uimg.taocdn.com/0a105db7ad02de80d5d84044.webp)

[家族文学史建构与文学世家研究]家族企业传承责任体系建构[摘要]文学世家与家族文学是中国文学史上一种带普遍性的现象,建构家族文学史不仅可以增添一个新的文学史类型,体现相关研究领域学术发展的客观要求,而且对文学世家的研究具有重要的理论价值和方法意义。

宋代晁氏家族文学史的建构尝试表明,家族文学史因其综合性能够获得观照文学家族和家族文学的宏观视角;因其鲜明的时段性而有利于家族与文学互动关系的考察以及兴衰规律的探究:因其独立的文学谱系而能显示相关研究的薄弱环节,获得一个有效的家族文学批评尺度。

家族文学史的内容应该兼顾古今文学观念的差异,包含从历时性、共时性等多向度进行的考察,其分期应取决于家族文学自身呈现的阶段性变化。

而总揽一代与历代家族文学现象的文学通史建构宜于采取文学世家史的形式,中国文学世家史的建构有利于把握古代家族文学现象形成、演变的全貌和阶段性特点,探究其兴衰起伏的内外成因,揭橥中国文学的民族特色。

[关键词]文学世家家族文学家族文学史晁氏家族中国文学世家史[中图分类号]I206.2 [文献标识码]A [文章编号]1000―7326(2008)10―0115―06一、文学世家现象与家族文学史的构想在中国文学史上,有许多著名的文学家族,它们或以兄弟见称,或以父子擅名,或以祖孙显荣,或以叔侄并著,类型众多,不一而足。

其中有些家族经历三代、四代乃至十几代而文士辈出,代不乏人,有的家族文才济济的家史甚至还跨越数朝,显然它们已成为名符其实的文学世家。

如六朝时期的陈郡阳夏谢氏,一门风雅,代代相传,自谢安(320―385)至谢胱(464―499)已历150余年,先后出现过谢灵运、谢胱这样的左右文坛风气的人物。

当时与谢氏并称的�琊临沂王氏更是以其悠长的家族文学传统自矜于世。

宋代澶渊晁氏从宋初至南宋的二百年间,文献相承,“家传文学,几于人人有集”(四库全书《(嵩山集)提要》),产生了以晁迥(951―1034)、晁补之(1053―1110)、晁冲之(?-n26)、晁公武(1101-?)为代表的一批文人作家。

儒者风骨:梁漱溟家族2014-07-19 这不是历史那天早晨,梁济收拾好纸笔,说是要去亲家彭翼仲家住三五日。

临行偶然从报上看到一条国际新闻,像是自言自语又像是提问:“世界会好吗?”二儿子梁漱溟说,“我相信世界是一天天往好里去的。

”梁济点点头:“能好就好啊。

”说罢出了门。

3天之后,梁济投净业湖自尽。

再过3天,就是他1918年农历十月初十的六十大寿。

这竟是父子俩的最后一次谈话,说的还是社会问题。

族谱记载,梁家始祖也先帖木儿是元朝宗室,世居河南汝阳。

在《元史》中,也先帖木儿是元世祖忽必烈第五子和克齐之子。

至元十七年(1280年)袭封云南王,后改封营王(元朝蒙古人汉名往往相同,梁家未认定始祖是营王)。

元朝灭亡时,也先帖木儿的后裔归顺明朝。

当时留下的蒙古人多半改姓,汝阳地属战国时魏都大梁,于是以梁为姓。

在梁济曾祖梁垕时梁家迁居桂林,但祖父梁宝书、父亲梁承光两代都在北方做官,这支就留在京城了。

1859年,梁济出生在北京,父亲梁承光担任内阁中书,梁济的生母是他的侧室。

祖父梁宝书曾担任遵化州知州,此时还健在。

但他在梁济出生时已因得罪上司被免职,梁家一直为其债务所累。

梁济8岁时,父亲病死在山西永宁州知州任上。

祖父与家人返回北京,借住在大女婿家中,隐姓埋名,以躲避债主的追讨。

一年多的时间里,全家人的零用只花了二两多银子。

梁济就在这种贫寒凄苦的环境中成长。

在遗著《侍疾日记》中,他曾追忆幼年夜读情景:“篝灯古屋,人声寂息,生慈用面糊粘补破书,逐本补苴,毫无倦色。

”嫡母则与他孤灯相对,“常勉以成人立品数大事,频问男长大后愿为何等人,而男殊无志气,所对皆卑靡庸劣,不称旨,慈亲常废书而哭,掩袂告生慈曰:…如此钝劣,终恐苍天负我,吾两人何所望耶?‟然训责之后仍复劝勉,或命作对,或命讲书,夜分始息。

”他是家中的独子,家人自然期望他考取功名,恢复先辈的荣耀。

但他显然并没有考试的才能,中举人时已经27岁,自此未能更进一步考中进士。

二十多岁时,有官宦之家愿意把女儿许配给他,他因担心对方不能过苦日子,拖延数年才结婚。

南宋民事审判依据的分类考察摘要:对民事审判依据的考察是梳理民事法律渊源、理解司法运行实践的钥匙。

将《名公书判清明集》所载民事案件分为财产关系、人身关系、人身和财产纠结关系三类,分别考察天理、国法和人情作为审判依据的适用情况,发现“民事审判主要以情理为依据”的主流观点失于粗疏和片面。

在财产关系案件中七成以上的案件都依法审判,在人身和财产纠结案件中法律的适用也比较普遍。

在商品经济的促进下,用法律保护私权利更有利于息讼目标的实现。

关键词:名公书判清明集;审判依据;宋代民事案件著名学者瞿同祖说:“社会现实和法律条文之间,往往存在着一定的差距。

如果只注重条文而不注重实施状况,只能说是条文的、形式的、表面的研究,而不是活动的、功能的研究。

”①对古代民事审判进行研究,有助于寻找传统司法功能发挥的线索,探寻法律与社会变动相适应的路径。

近年来学界利用传世的裁判文书、档案资料等对古代民事案件的审判依据进行了深入研究,认为民事纠纷的解决以“无讼是求”为目标,在民事审判中既援法定罪、又衡情酌理,天理、人情、国法都是审判依据。

②就三者如何发挥作用,主流观点认为“首先依据的是情(human sentiment),其次是理(reason),最后才是法(law),这是中国人自古以来的传统”③。

一些学者在研究《名公书判清明集》(下称《清明集》)所载民事案例后,确认并强化了这一认识,指出南宋“官员们常常绕开法律,直接以情理大义剖判是非”④,认为“那些受到称道、传至后世以为楷模者往往正是这类参酌情理而非仅仅依据法律条文的司法判决”⑤。

对这一笼统的认识,有学者指出,要如实、全面地理解古代民事诉讼,“或许不得不对例如婚约、金钱债权或地界之争等事案,按分类进行研究”⑥,遵循这一思路,本文试以《清明集》为中心,提出对南宋民事案件和审判依据归类的方法,在此基础上对其进行分类考察,以获得相对准确和客观的认识。

一、民事案件和审判依据的归类1.民事案件的分类。

宋代东莱吕氏家族母教探微李鹏【摘要】The Donglai Lv's family in the Song Dynasty,from the Northern Song Lv Mengzheng to the Southern Song Dynasty Lv Zuqian,experienced eight generations.In terms of official politics and academic culture,Lv's family has made great achievements to become an outstanding representative of literati family in the Song Dynasty.The brilliant achievements of the Lv family,has something important with emphasizing the importance of knowledge,reading and education,especially his family's Mother Education inseparable.Lv family thought highly of Mothers' Education,and Mothers' Education flourished and fruitful,and played an important role on the heritage of the Lv family doctrine.Mothers' Education of Donglai Lv's family inevitably has some limitations.%宋代东莱吕氏家族,自北宋吕蒙正至南宋吕祖谦,凡历八世。

梁季江陵政权始末及江左士族社会变迁论文[大全]第一篇:梁季江陵政权始末及江左士族社会变迁论文[大全] 萧梁武帝太清二年(公元548年)八月,东魏降将侯景据寿阳反梁;十月,侯景叛军自横江济于采石掩袭梁都建康;建康告急,梁宗室诸镇起兵勤王。

然“诸军互相猜阻”,“相仗不战”[1](卷162,梁武帝太清三年)的勤王态势,已将萧梁宗室诸王觊觎最高权力的意图暴露无遗。

太清三年三月,建康保卫战以侯景攻陷台城宣告结束。

然而,建康沦陷,“太清之祸”却未能尘埃落定;梁室失鹿而梁宗室诸王权力之争亦迅疾展开。

翌年,建康傀儡政权改元大宝,梁荆州刺史湘东王萧绎据江陵(今湖北荆州)“犹称太清四年”。

[2](卷5,元帝本纪)萧绎此举,揭开江陵政权创建的序幕。

太清六年三月,萧绎荆州军克平建康,侯景北逃死于部属之手;十一月,萧绎据江陵改元称帝,江陵政权走上历史前台。

然处在北朝军事力量窥视背景下的萧梁宗室内战,将不可避免地要面对北朝的军事力量。

承圣三年(公元554年)十月,西魏再次遣军江汉并会合萧梁雍州刺史萧詧;十一月,西魏萧詧联军攻陷江陵,江陵政权灭亡。

建康沦陷,实质是江左士族政权瓦解而士族政治淡出历史舞台的社会历史事件。

江陵政权重建,一则建康士族政权之后嗣,再则6世纪中国复归统一前的最后一个士族政权。

质言江陵政权兴亡,当与东晋南朝地理形势与军事政治关系甚紧,当与南朝统治阶级变动与新的中央集权制度创行关系甚紧,当与南徙北方士族所以结聚江汉而促进江陵士族社会之形成关系甚紧;次之,萧梁“分陕”制度下的权利配置,步武“太清之祸”而骤起之萧梁宗室的内争,北朝军事力量相机介入等涉及萧梁政局及南北对峙格局变迁诸因素,也在在与江陵士族政权之兴亡关系甚紧。

凡此内涵6世纪江左社会历史迁演变化之内容,或为同志未及详论,现述论于次。

一荆州治所江陵军事中枢地位形成,起于三国鼎立南北交争东西抗衡时代。

东晋南朝均奠都建康,其面北防线游移于江淮一带,南北交争形势固在而复夹有中央大藩之间的东西之争,形势约略等于三国,因此沿江皆为要地而江陵首膺上流重镇。

宋代东平梁氏家族的个案研究

绪言

家族指以父系世系联系起来的同一男性祖先的所有后代,是在一定社会条件下自然形成

的血缘团体。家族组织是中国传统社会结构的基础,在数千年的历史变迁中,家族以血缘关

系为纽带,与社会的政治、经济、文化关系极为密切,并与之相结合,演化出种种再生形态,

渗透到社会生活的各个方面,对中国古代社会产生了重要影响,家族问题是研究中国古代历

史不可回避的课题。目前学术界对中国古代家族制度研究的分期大致有以下:徐扬杰《中国

家族制度史》将中国古代社会分为原始社会末期父系家长制家族、殷周时期的宗法式家族、

魏晋至唐代的世家大族式家族、宋以后的近代封建家族①:冯尔康、常建华等编著的《中国宗

族社会》把中国的宗族形态划分为五个发展阶段,即先秦典型宗族制时代,汉唐之间世族宗

族制时代,宋元间大官僚宗族制时代,明清绅给宗族制时代,近现代宗族异变时代②。李文治、

江太新著的《中国宗法宗族制度和族田义庄》一书指出宗法宗族制的发展变化大致可以划分

为三个时期:由西周至春秋初期,世袭领主制占据统治地位,宗法制体现为贵族宗子制。东

汉后期历魏晋至南北朝,世族地主占据统治地位;隋至唐代中叶,权贵门阀地主占据统治地

位;在以上两个时期,宗法宗族制以世家权贵门第为特征,等级性强,重谱碟。宋代以后,

主要是明清时代,占统治地位的是一般宦室及庶民地主,宗法宗族制以宦室和庶民户对等为

特征,而且庶民地主和官僚地主可以互相转化,这时族姓之间的门第等级关系相对削弱⑧。从

以上学者对家族制度发展分期的划分中可以看出,宋代是我国家族制度发生重大变化的一个

时期,即由门阀权贵地主向一般宦室及庶民类型地主的转化,这是一个转折点,这个转折点

从北宋开始的。在宋代的社会条件下,地主阶级主要由官僚地主和庶民地主两部分构成,官

僚地主的产生有多种渠道,两宋作为中国历史上科举选官的鼎盛时期,科举入仕成为官僚地

主产生的重要途径,科举出身的政治人物己占据了政坛的主导位置,但门阀制度的残余并未

扫荡干净,其主要表现在恩荫、任子制度的过滥。通过科举和恩荫制度,在宋代就形成了数

量较多、地位大起大落、迅速盛衰的科举官宦家族,这些科举家族只有累世的科举中第,才

有累世的显达,否则家世维系艰难。宋朝时期,这种完全以科举为进身之阶的世家,无论在

家族形态、家族内部结构、家族政治性格、家族文化等方面都会呈现出与魏晋、唐不同的特

征,这无疑都是学术界研究的重大课题。

有关中国古代名门望族的研究在以前是中国大陆史学界研究中较为薄弱的环节,八十年

代以来,随着家族史研究热的兴起,对历代出现的名门望族的研究有了新的发展。但从总体

上说,学术界研究的重点大多集中在魏晋门阀制度的宏观分析和若干名门望族的研究上,对

于宋元以后的尤其是宋代的科举望族的研究不是很充分,成果也不是很多。目前,对宋代科

。徐扬杰《中国家族制度史》,人民出版社1992年版。

p冯尔康、常建华等坡著的(中国宗族社会》,浙江人民出版社“社会史丛书”,1994年版.

,李文治、江太新著的《中国宗法宗族制度和族田义庄》,中国社科文献出版社2000年版.

。6‘

一避奎璧恶进鱼鳖 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄一

举家族的研究,从宏观上分析的有冯尔康先生、常建华先生等编著的《中国宗族社会》中的

《宋元科举制下宗族制度的发展》,从婚姻、墓葬、祠堂、族谱、族田等具体内容入手,全面

分析了科举家族的形态特征・等级结构、社会功能等;王善军先生著的《宋代宗族和宗族制

度研究》』一书中《专制政治中的世家》,从形成途径、仕宦状况、婚姻状况、经济状况、文

化教育状况、家法与家风等几个方面对宋代“世家’,进行了分析和论述:王育济先生的《中

华名门望族丛书》⑤,标志着名门望族史研究的一个重要开端,其中大多数名门望族的专题研

究为宋元时期的望族研究提供了一个全新视角和大量的研究线索。从对个案家族的研究来看,

近年主要有漆侠先生的《宋元时期浦阳郑氏家族之研究》⑥,许怀林先生的《陈氏家族的瓦解

与义门的影响》。・《江州义门与陈氏家法》⑧、朱瑞熙先生的《陆九渊家族及其家规述评》‘,

王善军先生的《青州麻氏的骤兴与忽衰》@,王育济先生的《宋代王安石家族及其姻亲》,,等

十几篇论文,从不同角度来探讨了宋代名门望族的政治、经济、文化、婚姻等方面的状况与

特点。

笔者对于名门望族产生兴趣是在进入山东大学历史文化学院后,跟随导师王育济先生学

习,深受先生对于中华名门望族研究的熏陶,后来又受到我院张熙惟先生在讲授《中国古代

社会史》有关家族内容的启发,这促使我有了全面了解东平梁氏家族发展状况的想法。当前,

学术界有关对东平梁氏家族进行研究的有,在《中国宰相全传》12中,张熙惟先生对梁氏家

族的三位宰相梁适、梁煮、梁子美的重要活动作了详细的论述;《中华姓氏通史・梁姓》13_,

书中,作者提到了东平梁氏家族在历史上出现的名人、显宦的主要活动,但未有论及梁氏家

族的其它方面,且论及梁氏家族的专业性文章与论著还未出现。本选题以个案研究的方法,

试图从家族渊源、科举仕宦状况・婚姻状况、梁氏重要成员的政绩、兴盛与衰落的原因等几

个方面分析和论述东平梁氏家族,以期对东平梁氏家族的基本状况有一个比较接近真实的了

解・但是,由于东平梁氏家族存在于距今已有千年历史的宋朝,有关东平梁氏家族的材料,

可借鉴的正史内容较少,其它材料多数散落于地方志和他人文集中的墓表碑铭中,记录东平

梁氏家族简况的《梁氏族谱》和梁氏墓地的一部分墓碑铭文也在。文革,中遭到不同程度的

破坏,这就决定了本文只是一个粗陋的认识。

一、东平梁氏家族的兴起之地—东平(宋代称邪州)

山东东平县,历史悠久,源远流长,是宋朝东平梁氏科举家族的发祥地。东平之名,起

于虞夏,唐虞夏商时期,据《尚书・禹贡》载:“海、岱及淮惟徐州……,大野即漪,东原底

娜可北教育出版社,1999年版。

,山东人民出版社,1997年版。

勺《宋史研究论文集》,同朋社,1989年版。

。《中国史研究》,1994年12期.

。《宋史研究论文集》1987年年会编刊,河北教育出版社,1989年版。

,9《江西师大学报》,1989年第2期。

.《齐鲁学刊》,1999年第6朋。

1《文史哲》,2001年4期.

a山东教育出版社,1997年

n东方出版社,2002年。