钢筋混凝土多层框架结构的抗震设计

- 格式:pptx

- 大小:3.41 MB

- 文档页数:43

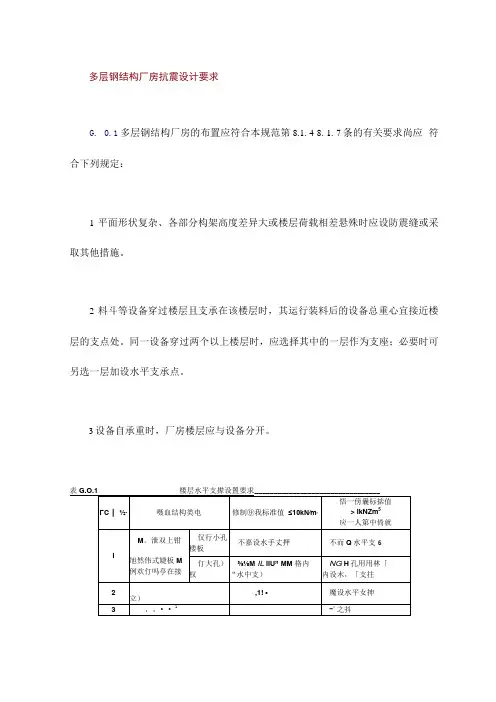

多层钢结构厂房抗震设计要求G. 0.1多层钢结构厂房的布置应符合本规范第8.1. 4-8. 1. 7条的有关要求尚应符合下列规定:1平面形状复杂、各部分构架高度差异大或楼层荷载相差悬殊时应设防震缝或采取其他措施。

2料斗等设备穿过楼层且支承在该楼层时,其运行装料后的设备总重心宜接近楼层的支点处。

同一设备穿过两个以上楼层时,应选择其中的一层作为支座;必要时可另选一层加设水平支承点。

3设备自承重时,厂房楼层应与设备分开。

注:1楼面荷载系指除结构自重外的活荷载、管道及电缆等;2各行业楼层面板开孔不尽相同,大小孔的划分宜结合工程具体情况确定;3 6、度设防时,铺金属板与主梁有可靠连接,可不设置水平支撑。

4厂房的支撑布置应符合下列要求:1)柱间支撑宜布置在荷载较大的柱间,且在同一柱间上下贯通,不贯通时应错开开间后连续布置并宜适当增加相近楼层、屋面的水平支撑确保支撑,承担的水平地震作用能传递至基础。

2)有抽柱的结构,宜适当增加相近楼层、屋面的水平支撑并在相邻柱间设置竖向支撑。

3)柱间支撑杆件应采用整根材料,超过材料最大长度规格时可采用对接焊缝等强拼接;柱间支撑与构件的连接,不应小于支撑杆件塑性承载力的1.2倍。

5厂房楼盖宜采用压型钢板与现浇钢筋混凝土的组合楼板,亦可采用钢铺板。

6当各根框架侧向刚度相差较大、柱间支撑布置又不规则时,应设楼层水平支撑; 其他情况,楼层水平支撑的设置应按表G. 0.1确定。

厂房的抗震计算,除应符合本规范第8. 2节有关要求外,尚应符合下列规定:G. 0.21地震作用计算时重力荷载代表值和可变荷载组合值系数除应符合本规范第5 章规定外,尚应根据行业的特点,对楼面检修荷载、成品或原料堆积楼而荷载、设备和料斗及管道内的物料等,采用相应的组合值系数。

2直接支承设备和料斗的构件及其连接,应计入设备等产生的地震作用:1)设备与料斗对支承构件及其连接产生的水平地震作用,可按下式确定:e (G.O2I)λ = LO+/Z t///…(G.O.2-2)式中Fs 一设备或料斗重心处的水平地震作用标准值;OlnaX-水平地震影响系数最大值;Geq—设备或料斗的重力荷载代表值;λ一放大系数;Hx 一建筑基础至设备或料斗重心的距离;Hn 一建筑基础底至建筑物顶部的距离。

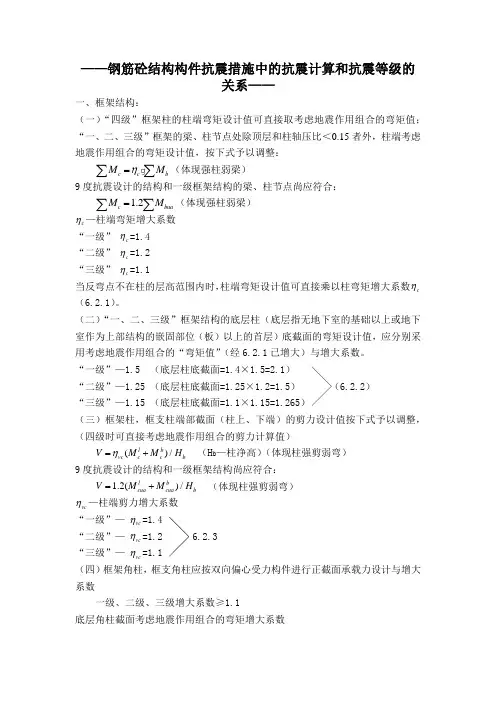

——钢筋砼结构构件抗震措施中的抗震计算和抗震等级的关系——一、框架结构:(一)“四级”框架柱的柱端弯矩设计值可直接取考虑地震作用组合的弯矩值;“一、二、三级”框架的梁、柱节点处除顶层和柱轴压比<0.15者外,柱端考虑地震作用组合的弯矩设计值,按下式予以调整:c c b M M η=∑∑ (体现强柱弱梁)9度抗震设计的结构和一级框架结构的梁、柱节点尚应符合:1.2c bua M M =∑∑(体现强柱弱梁)c η—柱端弯矩增大系数“一级” c η=1.4“二级” c η=1.2“三级” c η=1.1当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端弯矩设计值可直接乘以柱弯矩增大系数c η(6.2.1)。

(二)“一、二、三级”框架结构的底层柱(底层指无地下室的基础以上或地下室作为上部结构的嵌固部位(板)以上的首层)底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的“弯矩值”(经6.2.1已增大)与增大系数。

“一级”—1.5 (底层柱底截面=1.4×1.5=2.1)“二级”—1.25 (底层柱底截面=1.25×1.2=1.5) (6.2.2) “三级”—1.15 (底层柱底截面=1.1×1.15=1.265)(三)框架柱,框支柱端部截面(柱上、下端)的剪力设计值按下式予以调整,(四级时可直接考虑地震作用组合的剪力计算值)()/l b vc c c b V M M H η=+ (H b —柱净高)(体现柱强剪弱弯) 9度抗震设计的结构和一级框架结构尚应符合:1.2()/l b cua cua b V M M H =+ (体现柱强剪弱弯)vc η—柱端剪力增大系数“一级”— vc η=1.4“二级”— vc η=1.2 6.2.3“三级”— vc η=1.1(四)框架角柱,框支角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计与增大系数一级、二级、三级增大系数≥1.1底层角柱截面考虑地震作用组合的弯矩增大系数“一级”=2.1×1.1=2.31(min )“二级”=1.5×1.1=1.65(min ) 6.2.4“三级”=1.265×1.1=1.3915(min )框架柱,框支柱(角柱)考虑地震作用组合的剪力设计值增大系数“一级”=1.4×1.1=1.54(min )“二级”=1.2×1.1=1.32(min ) 6.2.4“三级”=1.1×1.1=1.21(min )(五)框架梁端部截面组合的剪力设计值,“一、二、三级”应按下列公式计算,四级时,可直接考虑地震作用组合的剪力计算值。

五层办公楼钢筋混凝土框架结构设计一、引言随着城市化进程的加快,办公楼的建设需求也日益增长。

钢筋混凝土框架结构作为一种常用的建筑结构形式,因其具有承载能力强、施工方便、经济实用等优点而被广泛应用于办公楼的设计与建设。

本文将以五层办公楼为例,探讨其钢筋混凝土框架结构设计。

二、建筑需求分析五层办公楼作为一种常见的城市建筑形式,其主要功能是提供工作空间和商务活动场所。

因此,在设计过程中需要考虑到以下方面:1. 功能分区:根据不同部门和功能需求,合理划分不同区域,并考虑到通风、采光等因素。

2. 空间布局:合理布置各个部门和功能区域,提供舒适的工作环境。

3. 结构稳定性:确保整个建筑在各种荷载条件下具有足够的稳定性和安全性。

三、框架结构设计1. 建筑形式:本文选择采用框架结构形式,因其具有良好的承载能力和稳定性。

2. 结构布局:根据建筑需求,将建筑分为多个功能区域,并根据功能需求确定各个区域的大小和高度。

3. 梁柱设计:根据建筑荷载和结构稳定性要求,确定梁柱的尺寸和布置,并采用钢筋混凝土材料进行施工。

4. 框架连接:框架结构的连接部分是整个结构的关键,需要采用合理的连接方式来确保结构的稳定性。

5. 框架抗震设计:考虑到地震等自然灾害可能对建筑造成影响,需要进行抗震设计,并采用合适的抗震措施来提高建筑的抗震能力。

四、施工工艺分析1. 地基处理:在施工前需要对地基进行处理,确保地基承载能力满足建筑要求。

2. 基础施工:在地基处理完成后,进行基础施工,包括浇注混凝土、安装钢筋等。

3. 主体结构施工:主体结构包括梁柱、楼板等部分,需要按照设计要求进行施工,确保结构的稳定性。

4. 外墙施工:外墙的施工需要考虑到保温、防水等因素,并选择合适的材料进行施工。

5. 室内装修:室内装修需要根据办公楼的功能需求进行设计,包括地板、墙面、天花板等部分。

五、经济性分析在设计过程中,经济性是一个重要考虑因素。

在五层办公楼的钢筋混凝土框架结构设计中,可以通过以下方式提高经济性:1. 合理利用空间:通过合理布局和空间利用可以减少建筑面积和材料使用量。

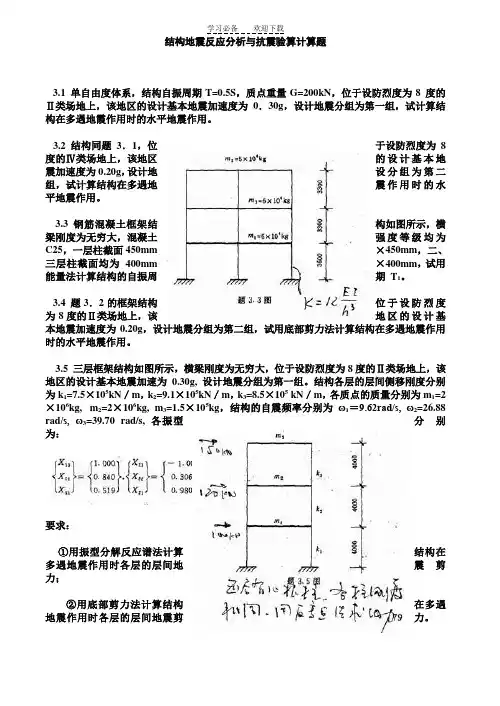

结构地震反应分析与抗震验算计算题3.1 单自由度体系,结构自振周期T=0.5S,质点重量G=200kN,位于设防烈度为8 度的Ⅱ类场地上,该地区的设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第一组,试计算结构在多遇地霞作用时的水平地震作用。

3.2 结构同题3.1,位于设防烈度为8度的Ⅳ类场地上,该地区的设计基本地震加速度为0.20g,设计地设分组为第二组,试计算结构在多遇地震作用时的水平地震作用。

3.3 钢筋混凝土框架结构如图所示,横梁刚度为无穷大,混凝土强度等级均为C25,一层柱截面450mm×450mm,二、三层柱截面均为400mm×400mm,试用能量法计算结构的自振周期T1。

3.4 题3.2的框架结构位于设防烈度为8度的Ⅱ类场地上,该地区的设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,试用底部剪力法计算结构在多遇地震作用时的水平地震作用。

3.5 三层框架结构如图所示,横梁刚度为无穷大,位于设防烈度为8度的Ⅱ类场地上,该地区的设计基本地震加速为0.30g, 设计地震分组为第一组。

结构各层的层间侧移刚度分别为k1=7.5×105kN/m,k2=9.1×105kN/m,k3=8.5×105 kN/m,各质点的质量分别为m1=2×106kg, m2=2×106kg, m3=1.5×105kg,结构的自震频率分别为ω1=9.62rad/s, ω2=26.88 rad/s, ω3=39.70 rad/s, 各振型分别为:要求:①用振型分解反应谱法计算结构在多遇地震作用时各层的层间地震剪力;②用底部剪力法计算结构在多遇地震作用时各层的层间地震剪力。

3.6 已知某两个质点的弹性体系(图3-6),其层间刚度为k1=k2=20800kN/m,,质点质量为m1=m2=50×103kg。

试求该体系的自振周期和振型。

混凝土结构的抗震设计有哪些要求在现代建筑设计中,混凝土结构的抗震设计至关重要。

地震作为一种不可预测且破坏力巨大的自然灾害,对建筑物的安全性构成了严重威胁。

为了确保在地震发生时,混凝土结构能够保持稳定,保障人们的生命和财产安全,我们需要遵循一系列严格的抗震设计要求。

首先,混凝土结构的抗震设计要充分考虑场地条件。

场地的选择对于建筑物在地震中的表现有着重要影响。

比如,应避免在地震活动频繁、地质条件不稳定的区域建设重要建筑物。

如果无法避开,就需要对场地进行详细的地质勘察,了解土层的分布、性质和承载能力等。

对于软弱土层或可能发生液化的土层,需要采取相应的地基处理措施,如加固、换填等,以提高地基的稳定性和承载能力。

在结构体系方面,混凝土结构应具备合理的布置和明确的传力路径。

框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等是常见的混凝土结构形式。

在设计时,要根据建筑物的高度、使用功能和抗震要求选择合适的结构体系。

例如,高层建筑通常采用框架剪力墙结构或剪力墙结构,以提供足够的抗侧刚度。

同时,结构的平面和立面布置应规则、对称,避免出现过大的凹凸、扭转等不规则形状。

这样可以使地震作用在结构中均匀分布,减少局部应力集中和薄弱环节的出现。

构件的设计也是混凝土结构抗震设计的关键环节。

柱子、梁、墙等构件需要具备足够的强度和变形能力。

在设计柱子时,要保证其轴压比在合理范围内,以防止柱子在地震作用下发生脆性破坏。

梁的设计要注重其抗弯和抗剪能力,确保在地震中能够有效地传递荷载。

剪力墙的厚度和配筋应根据抗震等级和计算要求进行确定,以提高其抗剪性能。

此外,混凝土的强度等级和钢筋的选用也有严格要求。

一般来说,高强度的混凝土和优质的钢筋能够提高结构的抗震性能。

但也不能盲目追求高强度,而应综合考虑施工条件、经济成本等因素。

在钢筋的配置方面,要保证钢筋的锚固长度和搭接长度符合规范要求,确保钢筋与混凝土之间能够协同工作。

在节点设计方面,节点是结构中连接各个构件的关键部位,其抗震性能至关重要。

浅析框架结构的延性抗震设计摘要:随着国民经济的发展,高层建筑得到了大力发展,本文主要是对结合工程实际,对影响框架结构延性的主要因素,具体设计内容进行了分析,以供同仁参考!关键词:框架柱;抗震;延性;有限元1 工程简介河南郑州一高层建筑的主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上25层,地下1层,结构总高度88.1m,设防列度8度,丙类建筑,地下室内部剪力墙很少(可忽略其作用),底层柱子计算长度4.60m,柱子净高3.50m,框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为一级。

下面将对该工程底层框架柱延性抗震设计思路进行详细的分析。

2影响结构延性的主要因素框架结构是由梁、板、柱以及节点四个部分组成,其中梁、柱以及节点的延性决定了整个框架结构的延性。

因此,只要保证柱、梁和节点的延性就可以保证框架结构的延性,从而确保了框架结构的抗震能力[1]。

梁是框架结构中的主要受力构件之一,在抗震设计中要求塑性铰首出现在梁端且又不能发生剪切破坏,同时还要防止由于梁筋屈服渗入节点而影响节点核心区的性能。

试验和理论分析表明,影响梁截面延性的主要因素如下所示:(1)梁截面要求:梁宽不宜小于柱宽的1/2,且不≥200,梁的高宽比不宜>4,梁的跨高比不宜<4。

(2)梁纵筋配筋率:通过限制受拉配筋率可以避免剪跨比较大的梁在未达到延性要求之前梁端下部受压区混凝土过早达到极限压应变而破坏。

(3)梁纵筋配置:梁端截面上纵向受压钢筋与纵向受拉钢筋保持一定比例。

(4)梁端箍筋加密:抗震规范对此出了详细规定。

柱是框架结构中主要的受力构件,要想提高框架结构的抗震性能,就必须确保构件有足够的延性,构件延性好的框架结构能吸收较多的地震能量,抗震性能就好。

因此,在进行框架结构设计时,应遵循强柱弱梁的设计原则,使塑性铰出现在梁端,以增强构件的延性。

节点是框架梁柱构件的公共部分,节点的失效就意味着与之相连的梁与柱同时失效,所以对节点也应予以足够的重视[2]。

多层混凝土框架结构设计文献综述多层混凝土框架结构设计是现代建筑设计中常见的一种设计方式,它具有结构稳定性好、抗震性强、施工方便等优点。

近年来,很多学者对此进行了深入的研究,并进行了大量的实验和分析。

本文将对多层混凝土框架结构设计的相关文献进行综述,并总结出目前研究中的主要问题和发展趋势。

首先,很多学者在多层混凝土框架结构设计中采用了各种不同的材料和结构形式,以提高结构的稳定性和抗震性。

例如,孙勇等(2024)在其研究中使用了高强度混凝土和高强度钢筋,增加了结构的承载能力和抗震性能。

另外,郑佳等(2024)研究表明,使用剪力墙作为结构的一部分,可以有效地提高结构的抗震性能。

其次,在多层混凝土框架结构设计中,结构的几何形态也是一个重要的考虑因素。

徐春等(2024)通过对不同结构形态的比较研究发现,合理的结构形态可以降低结构的应力集中程度,提高结构的整体稳定性。

此外,赵梦等(2024)在其研究中发现,采用多层剪切墙的结构形式可以有效地提高结构的整体刚度和抗震性能。

再次,很多学者在多层混凝土框架结构设计中使用了各种不同的分析方法和计算模型,以评估结构的性能。

张强等(2024)通过有限元分析,研究了不同结构参数对结构响应的影响,并提出了相应的优化方案。

王明等(2024)在其研究中使用了基于性能的设计方法,以优化结构的抗震性能。

最后,多层混凝土框架结构设计的研究还有一些亟待解决的问题。

例如,如何在设计中兼顾经济性和可持续性是一个重要的问题。

另外,如何在设计中考虑结构的耐久性和环境适应性也是一个挑战。

综上所述,多层混凝土框架结构设计是一个复杂而重要的研究领域。

通过对相关文献的综述,可以看出在该领域已经取得了一些重要的进展。

然而,仍然有一些问题需要进一步研究和解决。

相信随着技术的进步和学者的努力,多层混凝土框架结构设计将会取得更大的进展。

结构设计知识:钢筋混凝土框架结构的设计与计算钢筋混凝土框架结构是建筑设计中常用的一种结构形式,其特点是具有良好的抗震性能和刚性,能够满足大多数建筑的安全和稳定要求。

在设计和计算过程中,需要考虑多个因素,包括荷载、构件尺寸、钢筋混凝土材料性能等。

一、构件设计与计算1、柱和梁:在钢筋混凝土框架结构中,柱和梁是建筑承重构件的主体,其尺寸和强度的设计与计算决定了建筑结构的稳定性和承载能力。

在设计中需要考虑荷载、钢筋混凝土材料性质、构件长度、钢筋配筋等多个因素。

2、墙体:墙体是钢筋混凝土框架结构中的一种非承重构件,其主要作用是增强建筑的纵向刚性和稳定性。

设计中需要考虑墙体的布局和位置、墙体厚度、墙体钢筋等因素。

二、结构设计与计算1、结构模型:钢筋混凝土框架结构的结构模型应包括准确的三维模型和节点分析模型。

在建筑设计中,需要考虑荷载、结构材料的物理特性、构建形式、力学特性等多个因素,并使用现代计算机模拟技术进行结构分析和计算。

2、受力分析:在钢筋混凝土框架结构的设计和计算中,需要对结构中的各个构件进行受力分析,考虑荷载、力的大小和方向、结构材料的强度等因素。

3、框架节点设计:框架节点是钢筋混凝土框架结构中的关键部件,其设计和计算直接影响整个结构的稳定性和抗震性。

在设计中需要考虑不同荷载情况下节点的受力情况和变形情况,确保节点的强度、稳定性和刚度等要求。

三、其他技术要点1、结构材料选择:钢筋混凝土框架结构中,钢筋混凝土是一种常用的建筑材料,其搭配优良的钢材可以形成耐久、抗震、刚性的结构体系。

在选择钢筋混凝土材料时,需要考虑其强度、稳定性和持久性等重要因素。

2、配筋设计:钢筋混凝土框架结构中,配筋是保证构件强度和稳定性的重要因素,应按照建筑中的荷载情况、材料特性、结构尺寸等变量进行配筋设计,确保结构的承载能力和稳定性。

3、连接节点设计:钢筋混凝土框架结构中,构件之间需要进行连接并保证其稳固和刚度。

在设计中需要考虑节点的强度和稳定性,确保连接点的耐久性和便捷性。

关于钢筋混凝土框架结构震害的说法钢筋混凝土框架结构是目前世界上常见的一种建筑结构形式,它具有抗震性能优越的特点。

然而,在地震作用下,钢筋混凝土框架结构也存在一定的震害问题。

下面是关于钢筋混凝土框架结构震害的一些相关参考内容。

1. 钢筋混凝土框架结构的震害类型钢筋混凝土框架结构在地震作用下可能出现的震害类型主要有:框架柱的弯曲破坏、梁柱节点的剪切破坏、墙柱节点的剪切破坏以及结构整体的倾覆和垮塌等。

2. 框架柱的弯曲破坏钢筋混凝土框架的柱在地震作用下会承受较大的弯矩,从而发生弯曲破坏。

这主要是由于地震地面运动引起的结构惯性力所导致的。

如果柱子的尺寸不足或不满足设计要求,就容易发生弯曲破坏。

3. 梁柱节点的剪切破坏梁柱节点是框架结构中最容易发生破坏的位置之一。

地震作用下,节点处会产生剪切力,如果节点的设计不合理或施工质量差,就容易出现剪切破坏。

剪切破坏会导致梁柱失去连接性能,进而影响整个结构的稳定性。

4. 墙柱节点的剪切破坏钢筋混凝土框架结构中的墙柱节点容易受到地震作用的影响,节点处易发生剪切破坏。

这主要是由于墙体受到侧向地震力的作用,产生剪切力,导致节点破坏。

墙柱节点的剪切破坏会导致结构产生位移和变形,使整个结构的抗震性能下降。

5. 结构整体的倾覆和垮塌在极端情况下,当钢筋混凝土框架结构所受地震力超过其承载力时,整个结构可能发生倾覆和垮塌。

这主要是由于结构的自重和地震作用导致结构失去平衡,无法继续承受外力而发生的。

倾覆和垮塌会造成严重的人员伤亡和财产损失。

总的来说,钢筋混凝土框架结构在地震作用下存在一定的震害问题。

为了提高其抗震性能,需要遵循科学的设计和施工规范,合理选择结构形式和材料,确保结构具备足够的强度和刚度。

此外,还需要进行定期的检测和维护,及时修复和处理可能存在的缺陷和隐患,以确保结构在地震中的安全性能。

钢筋混凝土框架结构设计规范一、前言钢筋混凝土框架结构是目前建筑领域中被广泛采用的一种结构形式,其设计规范将直接影响到建筑的安全性和经济性。

本规范旨在规范钢筋混凝土框架结构的设计,确保建筑结构的安全、可靠、经济。

二、术语和定义1. 钢筋混凝土框架结构:由柱、梁、楼板、墙等构件组成的钢筋混凝土结构体系。

2. 框架结构:由柱、梁、楼板等构件组成的结构体系。

3. 预应力:施加于结构构件上的预先拉伸的钢筋或钢缆的力。

4. 荷载:建筑结构所受的荷载,包括重力荷载、风荷载、地震荷载等。

5. 重力荷载:建筑结构所受的自重、使用荷载、雪荷载等。

6. 风荷载:建筑结构所受的风力作用产生的荷载。

7. 地震荷载:建筑结构所受的地震力作用产生的荷载。

8. 受力构件:建筑结构中承受荷载的构件,包括柱、梁、板、墙等。

9. 稳定构件:建筑结构中承受荷载并且需要考虑稳定性的构件,包括墙、柱等。

三、设计荷载1. 重力荷载:按照国家规范《建筑结构荷载规范》的要求确定。

2. 风荷载:按照国家规范《建筑抗风设计规范》的要求确定。

3. 地震荷载:按照国家规范《建筑抗震设计规范》的要求确定。

四、设计原则1. 安全性原则:建筑结构的安全性是设计的首要原则,必须保证建筑结构在设计荷载作用下不产生破坏。

2. 经济性原则:在满足安全性的前提下,应尽量降低建筑结构的造价。

3. 美观性原则:建筑结构应符合建筑的美学要求。

4. 实用性原则:建筑结构应符合建筑的实际使用需求。

五、设计要求1. 建筑结构应满足国家规范的要求。

2. 建筑结构应满足强度、稳定性、耐久性、刚度、振动、隔声等方面的要求。

3. 建筑结构应满足建筑的使用要求,包括空间布局、通风、采光等。

4. 建筑结构应考虑施工方便、节约材料、降低成本等要求。

六、设计方法1. 框架结构的设计应采用弹性设计方法。

2. 框架结构应考虑受力构件和稳定构件的相互作用。

3. 框架结构应考虑荷载的组合作用。

4. 框架结构的受力构件和稳定构件应满足相应的强度要求。

钢筋混凝土房屋结构构件的抗震等级如何确定随着现代城市化的发展,钢筋混凝土房屋结构已经成为我国建筑领域的主要形式。

然而,近年来不断发生地震和其他自然灾害,给钢筋混凝土房屋的抗震等级提出了新的要求。

本文将详细介绍如何确定钢筋混凝土房屋结构构件的抗震等级。

一、抗震等级与性能等级的区别抗震等级指的是建筑物在地震中的承载能力,是根据建筑物的设计地震烈度和抗震设防要求来确定的。

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,抗震等级分为1~4级,从低到高依次为一般要求、重要要求、较重要要求和特别重要要求。

较重要要求和特别重要要求两个等级要求安全性能高,能够保证建筑物在发生地震等灾难时不受过多破坏。

性能等级则指的是地震后建筑物的损伤程度。

地震损伤分为轻度损伤、中度损伤和重度损伤三级。

其中轻度损伤指的是建筑物结构受到轻微破坏,但不影响房屋的基本使用功能;中度损伤指的是建筑物结构出现一定程度的破坏,使建筑物的使用受到限制;而重度损伤则指建筑物结构严重破坏,无法继续使用。

二、抗震设计的原则和方法1.原则抗震设计应该满足以下几个基本原则:① 最大限度地减少人员和财产损失;② 使建筑物经受住地震破坏,具有一定的修复能力;③ 充分考虑地震对建筑物的可能影响,确保在可能的地震中建筑结构安全可靠;④ 采用经济、适用、简单可行的设计方法。

2.方法① 采用合适的基础体系,使建筑物在地震中的资料反应范围尽量小;② 采用适当的剪力墙布局和技术,增加建筑结构的抗震能力;③ 合理使用原有建筑物结构,避免过度拆改;④ 根据设计要求和实际情况,选择适合的抗震水平,确保建筑物安全。

三、钢筋混凝土房屋结构构件的抗震等级如何确定1.重要性质建筑物的抗震等级应该根据建筑物的重要性质确定。

建筑物的重要性质包括以下几个方面:① 人员数量的多少和结构分布情况;② 建筑物的地理位置和环境条件;③ 建筑物的历史、文化和艺术价值;④ 建筑物的用途、功能和生产力;⑤ 建筑物的结构类型和形式。