3 城市竞争力的特征

- 格式:ppt

- 大小:196.00 KB

- 文档页数:37

城市创新能力的内涵特征及评价一、城市创新能力的内涵1.知识创新能力:城市能够产生和吸引高水平的知识人才,建立优质的知识产权保护制度,并能利用知识进行创新和创造新的价值。

2.技术创新能力:城市拥有先进的科技研发机构和高水平的科研人才,能够独立进行科学研究和技术创新,培育和引进先进的技术和应用。

3.产业创新能力:城市有能力实施产业结构调整和升级,培育和发展战略性新兴产业和高技术产业,并能够将科技创新与产业发展紧密结合。

4.制度创新能力:城市能够建立开放、灵活和透明的市场体系和管理制度,激发市场主体的创新活力,并提供公平的竞争环境和有效的政策支持。

5.组织创新能力:城市能够建立创新型的组织机构和管理体系,激发组织成员的创新潜力和能动性,并能够有效地组织和推动创新活动。

6.文化创新能力:城市具有开放、包容和创新的文化氛围,能够培养和吸引具有创新精神和创新能力的人才,促进文化创新与城市发展的紧密结合。

二、城市创新能力的特征1.开放性:城市创新能力体现了城市对外界知识和技术的开放性,城市能够吸引和融合全球的创新资源,并通过合作和交流实现共同发展。

2.协同性:城市创新能力体现了城市内部各个主体的协同合作能力,包括政府、企业、高校、科研机构等各方力量积极参与创新活动,形成战略合作和资源共享的良好氛围。

3.自主性:城市创新能力体现了城市自主创新和自主发展的能力,城市具有独立决策、独立选择和独立创新的能力,能够在全球竞争中保持自己的核心竞争力。

4.持续性:城市创新能力体现了城市发展的持续创新和变革能力,城市通过持续地创新和适应变革,能够不断提高城市发展的质量和效益。

5.适应性:城市创新能力体现了城市对经济、社会和环境变化的适应能力,城市能够及时调整创新战略和创新方向,满足不同发展阶段和不同需求的创新需求。

三、城市创新能力的评价评价城市创新能力可以从多个维度展开1.科学技术指标:通过科技创新的投入、产出、效益等指标来评估城市的科技创新能力,例如研发经费占比、专利授权数量、高技术产业占比等。

研究探索嘉定新城人口发展特征与城市 竞争力协调关系研究

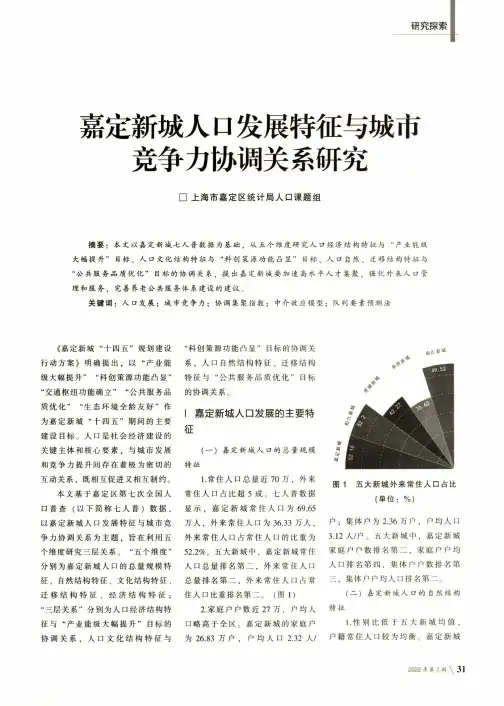

□上海市嘉定区统计局人口课题组摘要:本文以嘉定新城七人普数据为基础,从五个维度研究人口经济结构特征与“产业能级 大幅提升”目标、人口文化结构特征与“科创策源功能凸显”目标、人口自然、迁移结构特征与 “公共服务品质优化”目标的协调关系,提出嘉定新城要加速高水平人才集聚,强化外来人口管 理和服务,完善养老公共服务体系建设的建议。关键词:人口发展;城市竞争力;协调集聚指数;中介效应模型;队列要素预测法

《嘉定新城“十四五”规划建设 行动方案》明确提出,以“产业能 级大幅提升”“科创策源功能凸显” “交通枢纽功能确立” “公共服务品 质优化”“生态环境全龄友好”作 为嘉定新城“十四五”期间的主要 建设目标。人口是社会经济建设的 关键主体和核心要素,与城市发展 和竞争力提升间存在着极为密切的 互动关系,既相互促进又相互制约。本文基于嘉定区第七次全国人 口普査(以下简称七人普)数据, 以嘉定新城人口发展特征与城市竞 争力协调关系为主题,旨在利用五 个维度研究三层关系。“五个维度” 分别为嘉定新城人口的总量规模特 征、自然结构特征、文化结构特征、 迁移结构特征、经济结构特征; “三层关系”分别为人口经济结构特 征与“产业能级大幅提升”目标的 协调关系,人口文化结构特征与“科创策源功能凸显”目标的协调关 系,人口自然结构特征、迁移结构 特征与“公共服务品质优化”目标 的协调关系。

丨嘉定新城人口发展的主要特 征

(一)嘉定新城人口的总量规模特征1. 常住人口总量近70万,外来 常住人口占比超5成。七人普数据 显示,嘉定新城常住人口为69.65 万人,外来常住人口为36.33万人, 外来常住人口占常住人口的比重为 52.2%。五大新城中,嘉定新城常住 人口总量排名第二,外来常住人口 总量排名第二,外来常住人口占常 住人口比重排名第二。(图1)2. 家庭户户数近27万,户均人 口略高于全区。嘉定新城的家庭户 为26.83万户,户均人口 2.32人/

城市活力与经济竞争力城市是现代社会的核心,一个城市的活力与经济竞争力直接关系到其发展的长远命运。

城市活力是指城市所具有的吸引人才、创新能力、文化魅力以及适宜生活的环境等综合因素。

而经济竞争力则体现在城市的产业结构、企业实力、科技创新等方面。

城市活力与经济竞争力是相互补充、相互促进的关系。

本文将从不同角度探讨城市活力与经济竞争力的关系以及如何提升城市的活力与竞争力。

要实现城市的活力与经济竞争力,首先需要注重城市的文化建设。

一个充满活力的城市必然拥有独特的文化魅力。

城市的文化建设是城市发展的重要支撑,在建设过程中需要注重承传与创新的平衡。

保护和传承城市的历史文化可以打造城市的独特特色,吸引游客和投资者。

同时,注重文化创新也是必要的,可以通过艺术展览、文化交流等活动来推动文化产业的发展,提高城市的软实力。

其次,城市的建设与规划也是重要的因素。

城市的建设需要注重环境保护、生态建设以及公共设施的完善。

良好的城市规划可以使城市更加美观、宜居,并且有利于提高城市的交通、教育、医疗等基础设施的水平。

同时,城市的建设也需要注重创新与绿色发展。

发展新能源、新材料等产业可以促进城市经济的转型升级,提升城市的竞争力。

城市的产业结构与企业实力也是决定城市经济竞争力的重要因素。

城市应该发展符合自身优势的产业,并且注重多元化发展。

通过培养和引进优秀企业,可以提升城市的产业能力。

同时,城市应该加强创新能力,鼓励科技企业创新和高技术产业的发展,以提高城市的创新水平和经济竞争力。

创新和人才是提升城市活力与竞争力的重中之重。

城市需要吸引高水平的人才,提供良好的工作与创业环境。

通过提供高薪酬和优质的福利待遇,可以留住人才,并吸引更多的优秀人才来到城市。

同时,城市还应加强对人才的培养和引进,建设高水平的教育机构和研究机构,为人才提供良好的学习和研究条件。

此外,城市还可以通过组织高水平的学术交流和创新活动,吸引更多的人才参与到城市的创新和发展中。

城市创新能力的内涵特征及评价城市创新能力是指城市在经济、技术、社会和环境等方面进行创新的能力。

它是城市维持可持续发展、提高竞争力和适应变化的重要指标。

城市创新能力的内涵特征包括创新意识和思维、创新资源和环境、创新能力和机制及创新绩效和评价。

创新意识和思维是城市创新能力的基础。

城市要具备创新意识,意味着城市管理者、企业家和居民等在思维上要有发现问题、解决问题和创造机会的能力。

这种创新意识和思维需要通过教育、培训和文化建设等方式进行引导和培养,使人们形成积极、主动和开放的创新思维。

创新资源和环境是城市创新能力的重要支撑。

城市要具备创新资源,包括技术资源、人才资源、资金资源和信息资源等。

这些资源的充足与否直接影响到城市的创新能力。

同时,城市还要提供良好的创新环境,包括法律法规、政策措施、市场机制和科技创新平台等。

这些创新资源和环境能够吸引人才、企业和资本,促进创新的开展。

创新能力和机制是城市创新能力的核心。

城市要具备创新能力,需要有创新的技术、产品和服务能力。

这涉及到城市在技术研发、产业升级和市场创新方面的能力。

同时,城市还需要有创新的组织、管理和政策能力,以提供支撑和保障,促进创新的顺利进行。

这种创新能力和机制是城市在创新方面具备竞争优势的基础。

创新绩效和评价是城市创新能力的重要体现。

创新绩效是指城市在创新活动中所取得的成果和效益,包括经济增长、技术创新和社会发展等方面的表现。

评价则是对城市创新能力的度量和评估,旨在为城市的创新提供指导和反馈。

评价可以通过指标体系、案例分析和经验总结等方式进行,以便更好地推动城市的创新能力提升。

综上所述,城市创新能力的内涵特征包括创新意识和思维、创新资源和环境、创新能力和机制及创新绩效和评价。

这些特征相互关联,相互支撑,形成城市创新能力的整体。

评价的角度主要从城市的创新意识、资源投入、创新产出和创新绩效等方面进行,以便为城市的创新发展提供指导和保障。

城市创新能力的提升需要城市管理者、企业家和居民等各个方面的共同努力,以建设创新型城市,推动城市可持续发展。

重磅|2020中国城市经济活力竞争力报告2020中国城市经济活力竞争力报告《中国城市竞争力报告No.18》由中国社会科学院财经战略研究院倪鹏飞研究员领衔,两岸四地城市竞争力专家共同携手联合完成,详细评价了中国291个城市的综合经济竞争力、可持续竞争力以及影响城市竞争力的方方面面。

本年度总体报告聚焦从城市看中国,迈向“十四五”及未来15年的城市化中国,有新理论与新假设、新动力与新红利、新格局和新趋势、新对策与新建议。

本报告的年度主题是“劲草迎疾风:中国的城市与楼市”,回顾、梳理和比较了中国过去20里发生的四次外部冲击对楼市和城市影响,发现中国的城市和楼市承受住了四次外部冲击,并且在经受外部冲击以后变得越来越强健。

本年度报告首次实现中国城市竞争力和全球城市竞争力全方面的接轨。

报告对各级政府尤其是城市政府部门、国内外企业、有关研究机构、社会公众具有重要的决策参考意义和研究借鉴价值。

经济活力是衡量一个城市或地区经济健康程度的重要指标,是反映城市可持续竞争力水平的重要方面,提升城市经济活力也是实现经济高质量发展的必然要求。

城市经济活力既包括营商环境、创新制度、青年人才聚集能力等软环境因素,也包括经济增速和生产率等与经济发展质量密切相关的因素。

课题组综合考虑城市的经商便利度、产权保护度、青年人才比例、经济增长率及劳动生产率等指标,全面合成中国291个城市的经济活力竞争力。

通过对中国291个城市经济活力竞争力的研究发现:我国城市经济活力竞争力总体呈现大城市领先、中小城市发展欠佳的分布格局,城市层级之间差异仍较为明显。

从区域角度看,东部城市经济领衔发展,东北城市经济活力提升困难凸显;从省域角度看,直辖市与行政特区经济活力领先,其余省份城市的经济活力仍待追赶;从城市群角度看,各城市群的经济活力发展呈收敛与聚集趋势,对多层级城市嵌套体系形成有力支撑;从城市层级角度看,第一层级的城市经济活力势头强劲,占据绝对优势,第四层级的城市经济发展能力相对落后,经济活力有待进一步提升。

西方经济学中的城市经济学与区域经济西方经济学中的城市经济学与区域经济是一门研究城市和地区经济现象及其发展规律的学科。

它着重分析城市和地区的经济特征、产业结构、资源配置、发展模式等问题,旨在提供理论和政策支持,促进城市和地区经济的健康发展。

一、城市经济学的基本概念及发展城市经济学是研究城市经济现象及其发展规律的学科,它从经济的角度分析城市的产业结构、资源配置、人口流动等问题。

城市经济学起源于20世纪初的美国,在社会科学的蓬勃发展中逐渐形成了自己的理论体系。

城市经济学主要关注以下几个方面的问题:1. 城市化过程:城市化是指人口从农村地区向城市聚集的过程。

城市经济学研究城市化过程中的人口流动、职业转变、土地利用等问题,以了解城市化对经济发展的影响。

2. 城市规模和产业结构:城市的规模和产业结构对经济发展起着重要影响。

城市经济学研究不同规模和不同产业结构的城市之间的差异,并探讨城市规模和产业结构的优化调整。

3. 城市资源配置:城市是资源聚集和利用的中心,城市经济学研究如何有效配置城市资源,以提高资源利用效率和经济效益。

4. 城市竞争力:城市经济学研究城市的竞争力是如何形成的,以及如何提高城市的竞争力。

城市竞争力是城市经济发展的关键因素之一。

二、区域经济学的基本概念及发展区域经济学是研究区域经济现象及其发展规律的学科,它关注于一个更大的范围,即国家、地区等。

区域经济学主要研究不同区域之间的经济差异、资源配置、行业聚集等问题。

区域经济学的研究内容主要包括以下几个方面:1. 区域经济增长:区域之间的经济增长不平衡是一个普遍存在的问题。

区域经济学研究区域经济增长的动力和影响因素,以及如何实现区域经济的均衡发展。

2. 区域资源配置:不同区域拥有不同的资源优势,区域经济学研究如何合理配置和利用这些资源,以实现资源的最优配置和经济效益的最大化。

3. 区域产业结构:区域经济学研究不同区域的产业结构差异和变化趋势,并探讨如何优化调整区域的产业结构,以提高经济效益和竞争力。