中国建筑史—城市建设教材

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:24

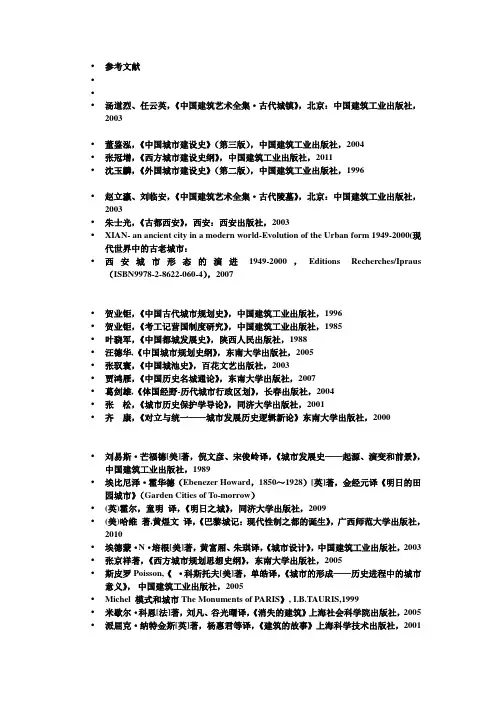

•参考文献•••汤道烈、任云英,《中国建筑艺术全集·古代城镇》,北京:中国建筑工业出版社,2003•董鉴泓,《中国城市建设史》(第三版),中国建筑工业出版社,2004•张冠增,《西方城市建设史纲》,中国建筑工业出版社,2011•沈玉麟,《外国城市建设史》(第二版),中国建筑工业出版社,1996•赵立瀛、刘临安,《中国建筑艺术全集·古代陵墓》,北京:中国建筑工业出版社,2003•朱士光,《古都西安》,西安:西安出版社,2003•XIAN- an ancient city in a modern world-Evolution of the Urban form 1949-2000(现代世界中的古老城市:•西安城市形态的演进1949-2000,Editions Recherches/Ipraus (ISBN9978-2-8622-060-4),2007•贺业钜,《中国古代城市规划史》,中国建筑工业出版社,1996•贺业钜,《考工记营国制度研究》,中国建筑工业出版社,1985•叶骁军,《中国都城发展史》,陕西人民出版社,1988•汪德华,《中国城市规划史纲》,东南大学出版社,2005•张驭寰,《中国城池史》,百花文艺出版社,2003•贾鸿雁,《中国历史名城通论》,东南大学出版社,2007•葛剑雄,《体国经野-历代城市行政区划》,长春出版社,2004•张松,《城市历史保护学导论》,同济大学出版社,2001•齐康,《对立与统一——城市发展历史逻辑新论》东南大学出版社,2000•刘易斯·芒福德[美]著,倪文彦、宋俊岭译,《城市发展史——起源、演变和前景》,中国建筑工业出版社,1989•埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard,1850~1928)[英]著,金经元译《明日的田园城市》(Garden Cities of T o-morrow)•(英)霍尔,童明译,《明日之城》,同济大学出版社,2009•(美)哈维著,黄煜文译,《巴黎城记:现代性制之都的诞生》,广西师范大学出版社,2010•埃德蒙·N·培根[美]著,黄富厢、朱琪译,《城市设计》,中国建筑工业出版社,2003 •张京祥著,《西方城市规划思想史纲》,东南大学出版社,2005•斯皮罗Poisson,《·科斯托夫[美]著,单皓译,《城市的形成——历史进程中的城市意义》,中国建筑工业出版社,2005•Michel 模式和城市The Monuments of PARIS》, I.B.T AURIS,1999•米歇尔·科恩[法]著,刘凡、谷光曙译,《消失的建筑》上海社会科学院出版社,2005 •派屈克·纳特金斯[英]著,杨惠君等译,《建筑的故事》上海科学技术出版社,2001。

《中国建筑史》教学大纲英文名称:HistoryofChineseArchitecture学分:4.5学分学时:72学时理论学时:64学时实验学时:8学时教学对象:建筑学专业先修课程:建筑设计基础、公共建筑设计原理等教学目的本课程是建筑学专业的一门重要的专业基础理论课(必修课,考试科目)通过本课程的学习,使学生了解中国建筑发展的基本过程和成就,掌握不同类型、不同时期、地域建筑的风格特征。

培养学生分析、评价建筑的能力,为后一步的理论学习和建筑设计打下坚实的理论基础。

教学要求讲课为主,幻灯、录像等传统教学手段和CAI教学手段为辅,课堂教学注重对基本史实和影响因素的描述和分析,幻灯、录像、多媒体教学强调建筑历史形化特征和相关建筑设计内容。

要求学生预习、复习教材并阅读、归纳其他相关材料,扩大知识面,增加理解能力。

考试以闭卷为主(70%),着重检查对基本线索和事实的掌握情况和认识程度,并考察学生理解和灵活运用史实知识解决实际的能力。

平时作业成绩20%,实验成绩10%。

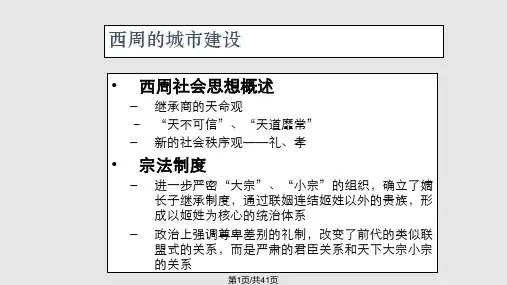

教学内容第一篇中国古代建筑部分(46学时)绪论:中国古代建筑的特征(4学时)重点:了解中国古代建筑的多样性、木构架的特色、单体建筑的构成、建筑群的组成特征等;难点:工官制度第一章古代建筑发展概况(6学时)一、原始社会建筑(六、七千年前〜公元前21世纪)重点:了解中国古代建筑起源的多元化;难点:理解各地区不同地域文化背景下的文化遗址特征;二、奴隶社会建筑(公元前21世纪〜前476年)重点:了解夏商西周春秋建筑特点及技术进步。

三、封建社会前期建筑(战国至南北朝公元前457〜公元前589年)重点:了解战国至南北朝建筑特色;四、封建社会中期建筑(隋至宋581年〜1279年)重点:了解隋至宋建筑特色;难点:宋代材份制度特点;五、封建社会后期建筑(元、明、清1271年〜1911年)重点:了解元明清建筑特色;难点:区分明代与清代建筑特点;第二章城市建设(4学时)一、概说二、中国古代城市规划与发展三、中、西方古代城市规划的比较四、中国古代都城建设与地方城市建设的实例重点:了解中国古代城市规划与发展,认识代表性实例;难点:理解城市规划与发展机制与设计思想第三章宫殿、坛庙、陵墓(8学时)一、宫殿1)中国古代宫殿建筑的发展阶段2)中国古代宫殿考的型制与实例重点:了解宫殿的代表性实例难点:理解宫殿布局原则与设计思想;二、坛庙1)坛庙建筑的内容2)实例分析重点:了解坛庙的代表性实例难点:理解坛庙的类型及其产生机制与设计思想;三、陵墓1)陵墓的演变与形制组成2)实例分析重点:了解陵墓的代表性实例难点:理解陵墓规划思想与布局设计手法;第四章宗教建筑(6学时)一、宗教及其建筑演变二、寺庙祠观实例分析1)佛教寺院2)道教祠观3)伊斯兰教礼拜寺重点:了解中国古代宗教建筑的基本类型、主要特色、实例特征难点:理解佛教建筑类型逐步中国化的原因与衍变过程;三、佛塔与经幢重点:了解佛塔与经幢的基本类型、主要特色、实例特征;难点:理解塔逐步中国化的衍变过程;第五章住宅与聚落(4学时)一、概说1)住宅型制演变2)住宅构筑类型二、实例重点:分析中国住宅型制演变与住宅构筑类型;难点:理解、掌握各地区不同建筑类型特征及其产生原因;第六章园林与风景建设(4学时)一、概说二、明清皇家苑囿二、明清江南私家园林四、风景建设重点:了解明清皇家苑囿和江南私家园林基本特征,风景建设的基本规律难点:分析、理解中国古代造园思想及基本处理手法;第七章建筑意匠(4学时)一、营造活动中的观念形态二、选址与布局三、审美与建筑设计重点:分析中国古代建筑处理选址与布局的基本手法;难点:理解中国古代建筑营造活动中的观念形态及其审美与建筑设计;第八章古代木构建筑的特征与详部演变(6学时)专题一、台基、踏道、栏杆、铺地专题二、大木作专题三、墙壁专题四、屋顶专题五、小木作专题六、彩画重点:分析中国古代木构建筑详部做法特征难点:古代建筑术语的解释与理解;第二篇近代中国建筑(12学时)专题一、近代中国建筑发展概况(4学时)专题二、近代中国城市建设(2学时)专题三、近代中国建筑教育、建筑形式与思潮(2学时)专题四、近代中国建筑优秀个案分析(4学时)重点:近代中国城市建设、建筑教育、建筑形式与建筑思潮难点:剖析近代中国建筑思潮产生的历史背景与渊源所自;优秀个案的理解与分析第三篇:现代中国建筑(1949年至今)(6学时)专题一:现代中国建筑发展概述专题二:建筑作品与建筑思潮专题三:台湾、香港、澳门的建筑发展;实验教学(8学时)1.一座传统建筑的解析基本要求:通过实际参观、观察,分析一座古典建筑的形制特点,撰写分析报告。

《中国城市建设史》课程教学大纲课程性质:选修课适用专业:建筑学总学时:48学分:2一、课程性质与目的:本课程是建筑学专业的选修课之一。

学生通过本课程的学习了解和掌握城市发展过程;比较城市变迁经历理解如何认知城市及其空间;了解和初步掌握基本的城市历史研究方法;学习不同城市理论与思想的特点及其变迁过程。

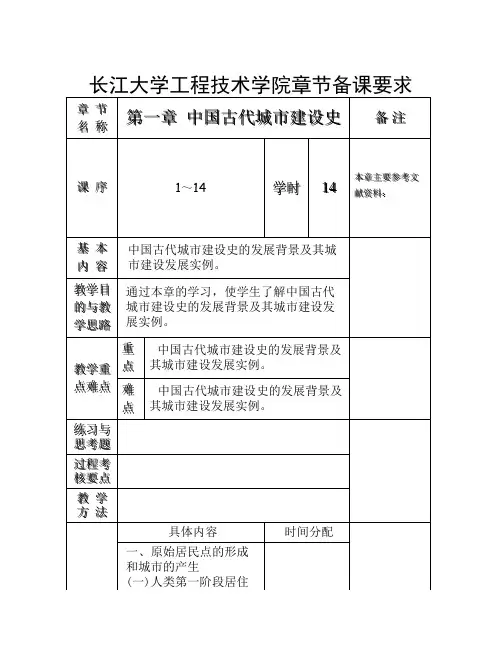

二、课程基本要求:本课程的学习要求学生要了解“城市建设史”课程的教学目的、教学方法、教学要求;掌握中国古代城市规划建设秉承思想体系、中国古代规划思想及典型城市;不同历史时期都市布局、居住区的完善与发展。

了解中国古代城市设计手法的运用。

掌握近代城市体系的二元结构和典型城市,城市广场、现代商业中心、城市商业区、园林绿化等空间要素不同时期的特征及其演变趋势。

三、课程教学基本内容:第一部分:中国古代城市建设史1.我国原始居民点的形成(1)原始社会生活及劳动情况(2)原始的居住形式(3)原始的居民点(4)城市的形成2.殷周时代的城市(1)殷商时代的城市(2)周代的都城(3)殷周时代的邑都、市、城、郭、国(4)周代的城制及其影响3.春秋战国时代的城市(1)原始社会生活及劳动情况(2)原始的居住形式4.秦汉时代的城市(1)秦汉时代社会及城市概况(2)秦朝都城咸阳(3)西汉都城长安(4)东汉都城洛阳5.三国至隋唐的城市(1)三国至南北朝的社会及城市概况(2)曹魏邺城的规划(3)北魏时洛阳的改建、扩建(4)南朝的都城建康(建业)(5)隋唐时代的社会背景及城市概况(6)隋唐长安城§5.7隋唐东都洛阳(7)隋唐时代一般州县城市及商业城市(8)边远地区及少数民族地区的城市6.宋元时代的城市(1)宋元时代的城市背景和城市概况(2)北宋东京(开封)改建与变化(3)南宋临安(杭州)(4)宋代平江府(苏州)(5)古代最大的港口城市——广州、泉州(6)辽、金地区的城市(7)元大都的规划与建设(8)元代蒙古地区的一些城市(9)宋元时代的防御城市钓鱼城7.明清时代的城市(1)明清时代的社会及城市概况(2)明清时代城市经济的发展对城市的影响(3)明清时代的南京城(4)明代北京城及清代北京城的变化(5)明清时代地区性封建统治中心城市(6)明代的边防城堡(7)明清时代的一般州府县城市(8)明清时代的商业中心城市(9)手工业中心城市——景德镇(10)明清时代的一般集镇——南翔8.中国古代城市建设中的若干问题(1)中国古代城市的类型(2)中国古代城市的地区分布与城址位置(3)中国古代城市的道路系统(4)中国古代城市商业市肆的分布(5)中国古代城市的居住区(6)古代的筑城技术与城市防御(7)我国城市与河流的关系(8)我国古代城市的规划布局艺术与规划思想(9)明代北京城及清代北京城的变化第二部分:中国近现代城市建设史1.帝国主义控制下由“租界”发展的大城市(1)上海的畸形发展(2)天津的发展2.帝国主义独占的新建城市(1)青岛的建设与发展变化(2)大连的建设与发展变化(3)哈尔滨的发展(4)帝国主义独占城市的共同点及分析3.旧城市的新变化(1)封建统治中心北京的变化(2)济南的发展与变化(3)相对衰落的城市4.由近代资本主义工商业及交通运输业的影响而发展的城市(1)新兴的工矿城市唐山(2)南通的发展(3)民族资本集中的城市——无锡(4)因修建铁路而发展的蚌埠、郑州和石家庄5.国民党政府统治下的城市(1)国民党政府统治中心南京(2)抗日战争时期国民党统治区的城市6.日本帝国主义占领区的城市(1)伪满“新京”(长春)的规划与建设(2)奉天(沈阳)的城市规划(3)牡丹江的发展7.革命根据地的城市建设8.中国近代城市建设中的若干问题(1)近代城市中的工业布局(2)对外交通对城市布局的影响(3)近代城市建设中的市政工程及公用设施(4)近代城市建筑面貌(5)中国近代的一些城市规划图评析四、课程实验内容及要求:无五、本课程上机内容及要求:无六、课程设计(或实习)内容及要求:无七、考核方式:考试八、教材与教学参考书:1.教材(1)《中国城市建设史》同济大学主编,建工出版社,2000年(2)《外国城市建设史》同济大学主编,建工出版社,2000年2.教学参考书(1)《中国古代都城制度史研究》杨宽著,上海古籍出版社,1993(2)《城市发展史》(美)Lewis Mumford著,倪文彦、宋俊岭译,中国建筑工业出版社,1989年(3)《隋唐两京坊里谱》杨鸿年著,上海古籍出版社,1999(4)《宋代东京研究》周宝珠著,河南大学出版社,1992(5)《巴黎城市建设史》钟纪刚编,中国建筑工业出版社,2002(6)《中国古代城市规划史》贺业钜编,中国建筑工业出版社,2002;(7)《世界城市史》(意)L. 贝纳沃罗著,科学出版社,2000;(8)《明日的田园城市》(英)E. 霍华德著,金经元译,商务印书馆,2000;(9)《中华帝国晚期的城市》(美)施坚雅主编,叶光庭等译,中华书局,2000。

《中国建筑史》课程教学方案清晨的阳光透过窗帘,洒在教案的稿纸上,笔尖轻轻触碰着纸面,思绪如潮水般涌来。

作为中国建筑史的十年磨砺,让我对这个课题有着深厚的情感和独到的理解。

就让我们一起走进这座古老而辉煌的建筑殿堂。

一、课程概述我们要明确,《中国建筑史》这门课程的目标是让学生了解中国建筑的历史变迁,掌握各个时期建筑的特点和风格,以及背后的文化内涵。

课程分为十个模块,每个模块都是一个时期的建筑风貌。

二、教学目标1.理解中国建筑史的发展脉络,把握各个时期的建筑特点。

2.分析建筑与政治、经济、文化之间的关系。

3.培养学生对中国建筑的美学鉴赏能力。

4.提高学生的实践操作能力,如测绘、设计等。

三、教学方法1.理论与实践相结合:课堂上,我会结合实物图片、视频资料,让学生直观感受建筑的美;课后,组织学生参观实地建筑,进行测绘实践。

2.案例分析:挑选具有代表性的建筑,分析其设计理念、建筑风格、历史背景等。

3.小组讨论:鼓励学生分组进行讨论,共同探讨建筑史上的重大事件和问题。

4.课堂互动:设置问答环节,激发学生的思考,提高课堂氛围。

四、教学内容1.先秦建筑:以土木结构为主,重点介绍宫殿、宗庙等建筑。

2.秦汉建筑:以砖石结构为主,讲述长城、阿房宫等著名建筑。

3.魏晋南北朝建筑:佛教建筑兴起,介绍寺庙、塔等建筑。

4.隋唐建筑:盛世气象,讲述宫殿、园林、桥梁等建筑。

5.宋辽金建筑:建筑技艺成熟,介绍城市布局、园林景观等。

6.元明清建筑:以皇家建筑为主,讲述故宫、颐和园等。

7.民居建筑:介绍各地民居特色,如福建土楼、安徽徽派建筑等。

8.近现代建筑:讲述外来建筑风格对中国建筑的影响,如洋楼、别墅等。

9.当代建筑:分析现代建筑的发展趋势,如绿色建筑、智慧城市等。

10.建筑文化传承与创新:探讨如何传承传统建筑文化,实现建筑创新。

五、教学评价1.平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况、小组讨论等。

2.实践成绩:包括测绘实践、设计作业等。

《中国建筑史》课程教学方案课程类别:专业核心课程、学位课课程代码:1031xk29课程适用专业(或专业方向):建筑学课程总学分、总学时: 2.5学分、48学时一、课程教学总目标本课程既是专业基础课,也是学科基础课,是建筑学和城市规划专业的必修课程。

站在对建筑文化、社会文化的充分认识与正确把握的高度,依托广阔的历史背景解读建筑产生的根源、历史发展动态、技术进步的表现和建筑的特征与本质。

本课程要求学生掌握我国各个历史时期建筑发展的脉络和重要成就,把握其发展过程中的经验与教训;掌握中国古典与现代建筑的基本构造、结构、技术特征;掌握中国建筑的造型和室内外环境改造的艺术特征与风格;重点掌握传统与现代建筑典型实例的建成年代、类型、形制、空间、造型、构造、技术、文化等的特点和艺术特征。

二、章节教学目标与主要教学内容绪论中国古代建筑的特征本章教学目标:1、本课程在专业学习中的地位与性质;与相关课程间的关系;参考资料与需要补充的知识。

2、建筑历史的学习方法与意义。

3、中国建筑的基本特征及在世界建筑史中的地位。

本章主要教学内容:1、中国古代建筑史学科的创建,中国营造学社及主要学者的贡献2、中国传统木构建筑的基本特征和若干基本概念(1)中国古代建筑的多样性,为什么木构架承重的建筑会成为主流;(2)常见木构架的种类;(3)单体建筑的特点,斗栱的作用,常见屋顶式样;(4)建筑群的组合及扩展方式,特点,艺术成就;(5)建筑与环境的关系,风水理论的主要流派和评价;(6)工官制度,主要官员及匠师。

本章重点:1、中国传统木构建筑的基本特征和若干基本概念。

参考教材:1、潘谷西.中国建筑史。

第六版.北京:中国建筑工业出版社,2009.82、刘敦桢.中国古代建筑史.第2版.北京:中国建筑工业出版社,19843、侯幼彬,李婉贞.中国古代建筑历史图说.北京:中国建筑工业出版社,20024、李允鉌.华夏意匠——中国古典建筑设计原理分析.第2版.北京:中国建筑工业出版社,1985.重印本5、彭一刚.中国古典园林分析.北京:中国建筑工业出版社,19866、王其亨.风水理论研究.天津:天津大学出版社,19927、马炳坚.中国古建筑木作营造技术.北京:科学出版社,1991第一章古代建筑发展概况本章教学目标:1、了解古代建筑发展概况2、掌握封建社会后期的建筑本章主要教学内容:1、原始社会建筑2、奴隶社会建筑3、封建社会前期建筑4、封建社会中期(隋至宋)建筑5、封建社会后期(元、明、清)建筑本章重点:1、封建社会建筑参考教材:1、潘谷西.中国建筑史。

中国建筑史教材中国建筑史是中国古代建筑风格、技术、艺术等方面的历史记录,是中国古代建筑文化的重要组成部分。

学习中国建筑史,有助于深入了解中国古代建筑的特点、演变和发展,更好地认识和传承中华优秀传统文化。

目前市面上有许多关于中国建筑史的教材,其中比较著名的是《中国古代建筑史》和《中国建筑史》。

《中国古代建筑史》是中国建筑史领域的一部经典著作,共分为五卷,分别介绍了中国古代建筑的各个时期,包括商周、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清等。

该教材详细介绍了各个时期的建筑风格、特点、技术和艺术价值,以及不同时期之间的演变和发展。

此外,该教材还配有大量的图片和插图,帮助读者更好地理解中国古代建筑的形态和特点。

《中国建筑史》是中国建筑史领域的一部新著,该教材在内容上更加全面和系统,不仅介绍了中国古代建筑的发展历程,还介绍了近现代建筑的演变和发展。

此外,该教材还注重与国际建筑界的交流和对话,介绍了中国建筑文化与世界建筑文化的交流和影响。

该教材还配有大量的图片和插图,以及详细的分析和解读,帮助读者更好地理解和认识中国建筑文化。

除了以上两本教材之外,还有许多其他关于中国建筑史的著作,例如《中华古建筑》、《中国古代建筑图解》、《中国古建筑之美》等等。

这些著作各有特点和侧重点,读者可以根据自己的需求和兴趣选择适合自己的教材。

在学习中国建筑史的过程中,建议读者注意以下几点:注重理论与实践相结合。

在学习中国建筑史的过程中,不仅要学习理论知识,还要注重实践和观察,通过实地考察和比较分析,更好地理解中国古代建筑的形态和特点。

注重与其他学科的交叉融合。

中国建筑史是一门综合性很强的学科,需要与其他学科相结合,例如历史学、文化学、艺术学等等。

通过与其他学科的交叉融合,可以更好地认识和理解中国建筑文化的内涵和价值。

注重国际交流与合作。

中国建筑文化是世界建筑文化的重要组成部分,需要与国际建筑界进行交流和合作。

通过国际交流与合作,可以更好地认识和理解中国建筑文化与世界建筑文化的联系和影响。

第六版前言第六版前言(从第一个字到本文开头的文本将另作处理)中国建筑史(第六版)-东南大学,潘谷西(主编)-中国建筑工业出版社第六版前言本书是为我国高等学校建筑学专业中国建筑史课程的教学需要而在1979年开始编写的。

1989年至1999年共发行三版。

2000年,我们根据国家教委及建设部(现住房与城乡建设部)“九五”国家规划教材的要求,对本书第三版进行了一次较为全面的修订与增补,主要由以下各个方面:第1篇:中国古代建筑根据今年来学术研究新成就,调整、充实各章内容;为了开展对古代建筑的理论探讨,增加了“建筑意匠”一章,以适应建筑学专业人才培养的要求;将“古代建筑基本特征”的内容移于篇首作为“绪论”,使学生对古建筑的概貌及重要属于有所了解,以便后续章节的学习。

第2篇:近代中国建筑以新的学术研究成果充实各章;着重更新了对历史事实的评价;并调整了章节关系及内容安排。

第3篇:现代中国建筑全篇共5章,均属第四版新增内容。

2000年2月,由主审在南京召开了八校(清华大学,哈尔滨建筑大学(现哈尔滨工业大学)、天津大学、东南大学、西安建筑科技大学、重庆建筑大学(现重庆大学)、华南理工大学、武汉工业大学)中国建筑史教师会议,对书稿进行了一次认真讨论,提出了许多宝贵建议。

会后,我们根据大家的建议对各章作了补充与修改。

此外,根据会议意见,第四版还增编了一份古代建筑实例图录的光盘,附于书后,作为本教材的辅助材料,供广大师生使用。

光盘共收录古代建筑图片1300余幅。

插图凡沿用第三版者不在注明出处,新增插图凡引用他书者均注明出处。

关于“现代中国建筑”部分(第3篇),这里还要作一些说明。

早在第一版的书稿中(1979年),已撰写了现代中国建筑部分,但是由于当时的外部环境不具备刊出的条件,所以临时把这一部分删掉了。

而时至20世纪末,新中国的建筑发展历程已经走过了半个世纪,50多年来的建筑成就与经验教训大有可书之处,书籍出版的外部环境又比当年宽松了许多,因此我们决定在第四版中弥补这个缺陷,希望能用有限的篇幅展示出50年来中国建筑发展历程的梗概。

《中国建筑史》课程教学大纲一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标1.课程地位:本课程是建筑学专业必修课程之一,目的是培养学生正确的建筑历史观和价值观能够熟练掌握中国建筑历史,特别是中国古代建筑历史的发展脉络,理解并掌握中国古代城市及建筑的形制、构造方式、等级制度和精神寄托。

2.教学目标:通过理论教学及自我学习等环节,培养学生正确的历史观,尤其对中国传统建筑加深了解,掌握其产生-发展-衰落的过程及原因,掌握中国历史各个时期的建筑及城市发展的特征及社会、政治、经济、文化内涵,为学生未来的设计和工作打下坚实的理论基础和传承创新精神。

依据因材施教的原则,定制三个不同层次的教学目标,如下:初级培养目标:•捋顺中国古代建筑历史发展的时间前后关系和重要的时间节点;•树立正确的历史观,掌握中国传统建筑设计思想;•掌握中国古代重要时期的建筑特征及产生发展的过程;•掌握具有重要意义的典型城市、建筑群体及建筑的特点及成就,如唐长安城、宋东京城、明清北京城、北京四合院、北京紫禁城、山西五台山佛光寺大殿和南禅寺大殿、北京天坛等;•了解中国古代木构建筑内部组成和做法。

中级培养目标:•准确掌握中国古代建筑历史发展轨迹;•树立正确的历史观,掌握中国传统建筑设计思想;•掌握各个时期城市及建筑的特征并能够列举其中具有代表性的例子加以说明;•掌握中国古代木构建筑内部组成;•能够运用传统建筑的设计思想和建筑符号等,并能够徒手绘出典型例子的总平面、平面、立面、剖面及构件大样图。

最终培养目标:•准确掌握中国古代建筑历史发展轨迹并能够阐明其发展背景;•树立正确的历史观,掌握中国传统建筑设计思想;•掌握各个时期城市及建筑的特征并能够列举其中具有代表性的例子加以说明;•能够通过总结特征活灵活用,准确区分建筑的历史分区并阐述该时期相关背景资料;•能够熟练徒手绘制历史建筑的相关示意图,并掌握其中内在的比例关系;•能够熟练拆解中国传统木构建筑,掌握各部分的构造做法及相互之间的关系;•能够初步尝试对传统建筑的继承和创新,并运用于实践设计之中。