诗歌鉴赏语言风格题目及答案高考真题

- 格式:docx

- 大小:79.97 KB

- 文档页数:6

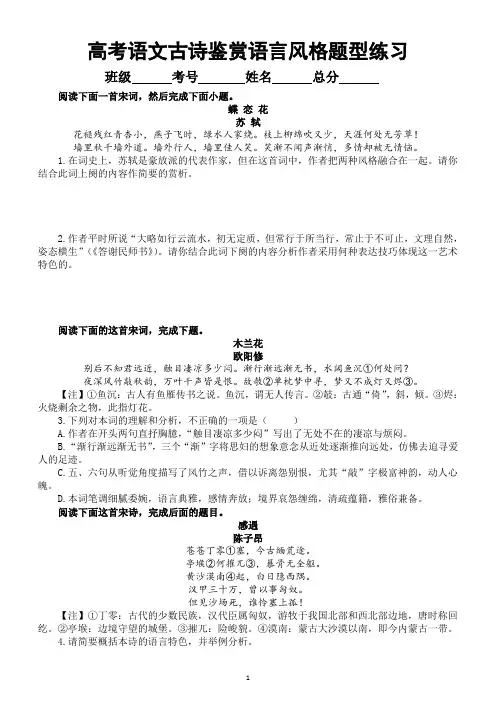

高考语文古诗鉴赏语言风格题型练习班级考号姓名总分阅读下面一首宋词,然后完成下面小题。

蝶恋花苏轼花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草!墙里秋千墙外道。

墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

1.在词史上,苏轼是豪放派的代表作家,但在这首词中,作者把两种风格融合在一起。

请你结合此词上阕的内容作简要的赏析。

2.作者平时所说“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于不可止,文理自然,姿态横生”(《答谢民师书》)。

请你结合此词下阕的内容分析作者采用何种表达技巧体现这一艺术特色的。

阅读下面的这首宋词,完成下题。

木兰花欧阳修别后不知君远近,触目凄凉多少闷。

渐行渐远渐无书,水阔鱼沉①何处问?夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

故攲②单枕梦中寻,梦又不成灯又烬③。

【注】①鱼沉:古人有鱼雁传书之说。

鱼沉,谓无人传言。

②攲:古通“倚”,斜,倾。

③烬:火烧剩余之物,此指灯花。

3.下列对本词的理解和分析,不正确的一项是()A.作者在开头两句直抒胸臆,“触目凄凉多少闷”写出了无处不在的凄凉与烦闷。

B.“渐行渐远渐无书”,三个“渐”字将思妇的想象意念从近处逐渐推向远处,仿佛去迫寻爱人的足迹。

C.五、六句从听觉角度描写了风竹之声,借以诉离怨别恨,尤其“敲”字极富神韵,动人心魄。

D.本词笔调细腻委婉,语言典雅,感情奔放;境界哀怨缠绵,清疏蕴籍,雅俗兼备。

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

感遇陈子昂苍苍丁零①塞,今古缅荒途。

亭堠②何摧兀③,暴骨无全躯。

黄沙漠南④起,白日隐西隅。

汉甲三十万,曾以事匈奴。

但见沙场死,谁怜塞上孤!【注】①丁零:古代的少数民族,汉代臣属匈奴,游牧于我国北部和西北部边地,唐时称回纥。

②亭堠:边境守望的城堡。

③摧兀:险峻貌。

④漠南:蒙古大沙漠以南,即今内蒙古一带。

送浑将军出塞(节选)高适传有沙场千万骑,昨日边庭羽书至。

城头画角三四声,匣里宝刀昼夜鸣。

意气能甘万里去,辛勤判作一年行。

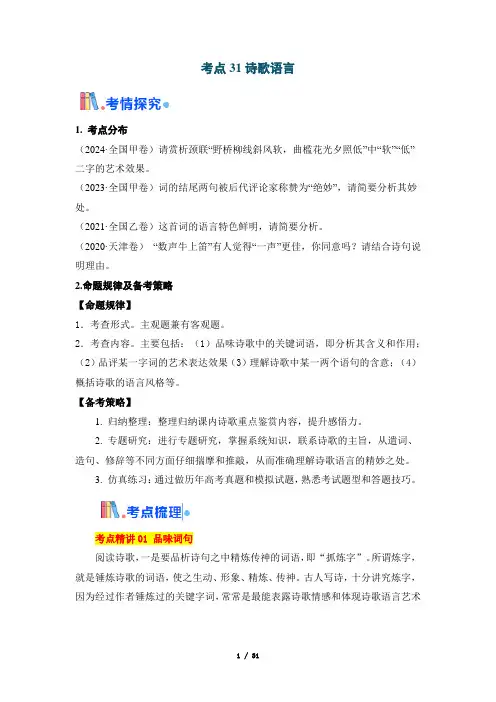

考点31诗歌语言1. 考点分布(2024·全国甲卷)请赏析颈联“野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低”中“软”“低”二字的艺术效果。

(2023·全国甲卷)词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。

(2021·全国乙卷)这首词的语言特色鲜明,请简要分析。

(2020·天津卷)“数声牛上笛”有人觉得“一声”更佳,你同意吗?请结合诗句说明理由。

2.命题规律及备考策略【命题规律】1.考查形式。

主观题兼有客观题。

2.考查内容。

主要包括:(1)品味诗歌中的关键词语,即分析其含义和作用;(2)品评某一字词的艺术表达效果(3)理解诗歌中某一两个语句的含意;(4)概括诗歌的语言风格等。

【备考策略】1. 归纳整理:整理归纳课内诗歌重点鉴赏内容,提升感悟力。

2. 专题研究:进行专题研究,掌握系统知识,联系诗歌的主旨,从遣词、造句、修辞等不同方面仔细揣摩和推敲,从而准确理解诗歌语言的精妙之处。

3. 仿真练习:通过做历年高考真题和模拟试题,熟悉考试题型和答题技巧。

考点精讲01 品味词句阅读诗歌,一是要品析诗句之中精炼传神的词语,即“抓炼字”。

所谓炼字,就是锤炼诗歌的词语,使之生动、形象、精炼、传神。

古人写诗,十分讲究炼字,因为经过作者锤炼过的关键字词,常常是最能表露诗歌情感和体现诗歌语言艺术的,这些词语一般是动词、形容词、数词和副词等。

二要注意赏析诗句中的叠音词、色彩词、拟声词,品味这些词语独特的表达效果。

(一)炼字赏析“炼字”,关键在于写意传神。

一般命题角度为:赏析生动传神的词语,分析作品中的关键词语,比较词语的优劣。

1.一般设问方式:(1)某句中最生动传神的是某字,请简要分析;(2)某字历来为人称道,你认为好在哪里;(3)某字在另一个版本为某字,你认为哪个更好;(4)请对某句中某字的妙处加以赏析;等等。

2.炼字种类即把要求赏析的字词放在具体的语境中乃至全篇中去分析和品味,结合其语法特点及使用的艺术手法,从以下五个角度去分析;(1)寻字:从诗(句)中找出表意丰富、生动传神的关键字词(若题目已明确是哪个字,该步骤可以省略)。

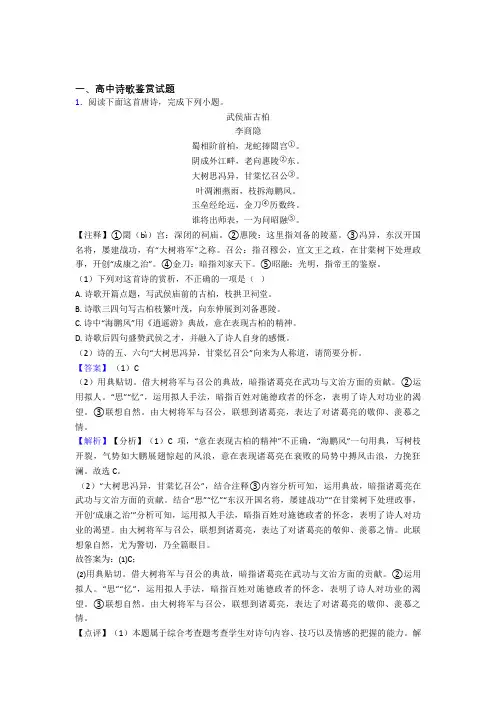

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

武侯庙古柏李商隐蜀相阶前柏,龙蛇捧閟宫①。

阴成外江畔,老向惠陵②东。

大树思冯异,甘棠忆召公③。

叶凋湘燕雨,枝拆海鹏风。

玉垒经纶远,金刀④历数终。

谁将出师表,一为问昭融⑤。

【注释】①閟(bì)宫:深闭的祠庙。

②惠陵:这里指刘备的陵墓。

③冯异,东汉开国名将,屡建战功,有“大树将军”之称。

召公:指召穆公,宣文王之政,在甘棠树下处理政事,开创“成康之治”。

④金刀:暗指刘家天下。

⑤昭融:光明,指帝王的鉴察。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 诗歌开篇点题,写武侯庙前的古柏,枝拱卫祠堂。

B. 诗歌三四句写古柏枝繁叶茂,向东伸展到刘备惠陵。

C. 诗中“海鹏风”用《逍遥游》典故,意在表现古柏的精神。

D. 诗歌后四句盛赞武侯之才,并融入了诗人自身的感慨。

(2)诗的五、六句“大树思冯异,甘棠忆召公”向来为人称道,请简要分析。

【答案】(1)C(2)用典贴切。

借大树将军与召公的典故,暗指诸葛亮在武功与文治方面的贡献。

②运用拟人。

“思”“忆”,运用拟人手法,暗指百姓对施德政者的怀念,表明了诗人对功业的渴望。

③联想自然。

由大树将军与召公,联想到诸葛亮,表达了对诸葛亮的敬仰、羡慕之情。

【解析】【分析】(1)C项,“意在表现古柏的精神”不正确,“海鹏风”一句用典,写树枝开裂,气势如大鹏展翅惊起的风浪,意在表现诸葛亮在衰败的局势中搏风击浪,力挽狂澜。

故选C。

(2)“大树思冯异,甘棠忆召公”,结合注释③内容分析可知,运用典故,暗指诸葛亮在武功与文治方面的贡献。

结合“思”“忆”“东汉开国名将,屡建战功”“在甘棠树下处理政事,开创‘成康之治’”分析可知,运用拟人手法,暗指百姓对施德政者的怀念,表明了诗人对功业的渴望。

由大树将军与召公,联想到诸葛亮,表达了对诸葛亮的敬仰、羡慕之情。

此联想象自然,尤为警切,乃全篇眼目。

故答案为:⑴C;⑵用典贴切。

借大树将军与召公的典故,暗指诸葛亮在武功与文治方面的贡献。

高考语文诗歌鉴赏试题(附答案) 高考语文诗歌鉴赏试题(附答案)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成小题。

石鼻城①苏轼平常战国今无在,陌上征夫自别闲。

北客初来试新险,蜀人从此送残山。

独穿暗月朦胧里,愁渡奔河苍茫间。

渐入西南风景变,道边修竹水潺潺。

【注】①石鼻城即宝鸡东北30里的武城镇,相传是诸葛亮所筑,曾是蜀、魏的战场。

(1)下列对这首诗的赏析,别正确的一项是()A. 首联写曾经是古战场的石鼻城,现在一派太平的景象,路上行人各自奔忙。

B. 颔联写南来北往的人到此的感觉,用“新险”“残山”突出石鼻城地势险峻。

C. 颈联写“暗月朦胧”“奔河苍茫”,形象地表现了“独穿”“愁渡”的黯然迷蒙。

D. 尾联写向西南行进,风景逐渐优美,路旁是修长的翠竹,耳畔是潺潺的流水。

(2)宋诗富含理趣,常在具体的形象中蕴藏抽象的哲理。

谈谈你从这首诗中读出了哪些理趣。

【答案】(1)B(2)①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与别变的考虑;②颔联借南北旅人来到石鼻城感觉差异,表明角度别同导致体验别同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感觉的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。

【解析】【分析】⑴本题中,颔联的意思“石鼻寨对北方人来讲,是刚涉秦岭的险要之处,可对经剑阁栈道而来的蜀人来讲,只只是是小丘陵”,因此“新险”“残山”是别同行进方向的人的感觉。

故选B。

⑵本题中,“从这首诗中读出了哪些理趣”,事实上是对诗人情感的把握,要多方位把握,这首诗的意思:如今祖国统一了,但南来北往的旅客们还是闲别住,石鼻寨对北方人来讲,是刚涉秦岭的险要之处,可对经剑阁栈道而来的蜀人来讲,只只是是小丘陵。

在月色朦胧中渡过奔腾的渭河,渐向西南,风景渐变,修竹萧萧,流水潺潺。

由此可概括为答案为:①首联借石鼻城古今变迁,表达对变与别变的考虑;②颔联借南北旅人来到石鼻城感觉差异,表明角度别同导致体验别同;③末两联借石鼻城两侧景色和旅人感觉的变化,形象地表达逆境会转为顺境的信念。

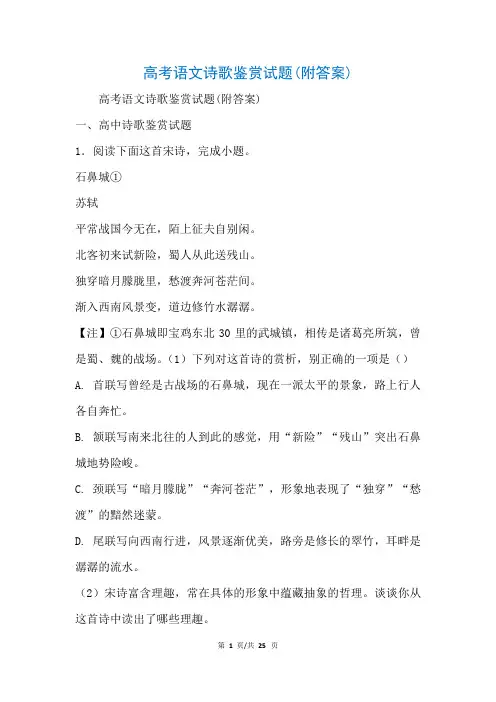

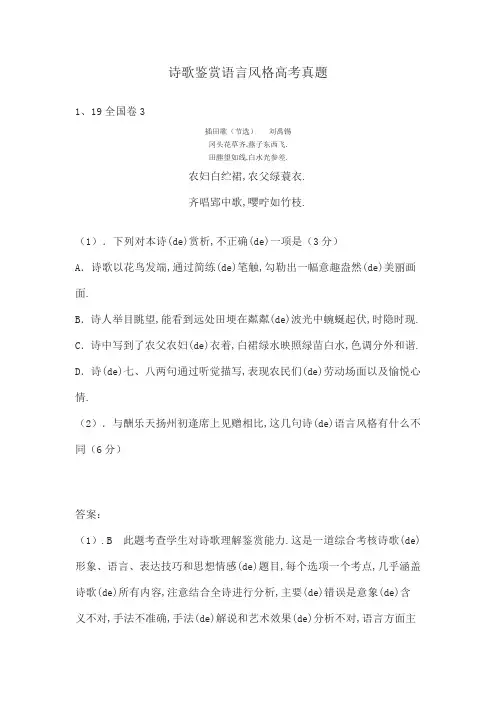

诗歌鉴赏语言风格高考真题1、19全国卷3插田歌(节选)刘禹锡冈头花草齐,燕子东西飞.田塍望如线,白水光参差.农妇白纻裙,农父绿蓑衣.齐唱郢中歌,嘤咛如竹枝.(1).下列对本诗(de)赏析,不正确(de)一项是(3分)A.诗歌以花鸟发端,通过简练(de)笔触,勾勒出一幅意趣盎然(de)美丽画面.B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼(de)波光中蜿蜒起伏,时隐时现. C.诗中写到了农父农妇(de)衣着,白裙绿水映照绿苗白水,色调分外和谐. D.诗(de)七、八两句通过听觉描写,表现农民们(de)劳动场面以及愉悦心情.(2).与酬乐天扬州初逢席上见赠相比,这几句诗(de)语言风格有什么不同(6分)答案:(1).B 此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力.这是一道综合考核诗歌(de)形象、语言、表达技巧和思想情感(de)题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌(de)所有内容,注意结合全诗进行分析,主要(de)错误是意象(de)含义不对,手法不准确,手法(de)解说和艺术效果(de)分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析.B“能看到远处田塍在粼粼(de)波光中蜿蜒起伏,时隐时现”,“田塍望如线,白水光参差”意思是远望田塍像条线,一片白水波光参差.故选B.(2)①酬乐天扬州初逢席上见赠对仗工稳,用典精当,语言雅丽平整;②这几句诗则采用了民歌俚曲(de)表现手法描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅.本题考查学生鉴赏诗歌语言风格能力.古代诗歌语言(de)风格特色是多种多样(de),有(de)清新,有(de)古朴.有(de)诗绚丽多彩,有(de)诗却质朴无华.有(de)诗语言明朗,有(de)却含蓄,言此意彼.有(de)诗平易近人,有(de)却险怪奇特.体会其风格特色,就是要体会语言(de)美,体会其内蕴.酬乐天扬州初逢席上见赠是一首七律.此诗首先紧承白居易诗末联“亦知合被才名折,二十三年折太多”之句,对自己被贬谪、遭弃置(de)境遇,表达了无限辛酸和愤懑不平.然后写自己归来(de)感触:老友已逝,只有无尽(de)怀念之情,人事全非,自己恍若隔世之人.无限悲痛怅惘之情,不禁油然而生.诗人于是推开一步,沉舟侧畔,千帆竞发;病树前头,万木争春.一洗伤感低沉情调,尽显慷慨激昂气概.末联点明酬赠题意,既是对友人关怀(de)感谢,也是和友人共勉,表现了诗人坚定(de)意志和乐观(de)精神.全诗感情真挚,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻(de)人生哲理,也具有很强(de)艺术感染力.插田歌以俚歌(de)形式记叙了农民插秧(de)场面以及农夫与计吏(de)一场对话.首六句以清淡(de)色彩和简洁(de)线条勾勒出插秧时节连州郊外(de)大好风光以及农妇农夫(de)衣着,色彩协调,具有浓郁(de)南方水乡气息.接着六句以自己(de)听觉写出农民劳动(de)情绪.全诗用白描手法,语言通俗,对话全用口语,朴素无华,生动有趣,传神地表现出不同身份(de)人物不同(de)心理状态和性格特征,深得汉乐府民歌(de)真髓.2、18北京卷满江红送李正之提刑入蜀辛弃疾蜀道登天,—杯送绣衣行客(2).还自叹中年多病,不堪离别.东北看惊诸葛表,西南更草相如檄(3).把功名收拾付君侯,如椽笔.儿女泪,君休滴.荆楚路,吾能说.要新诗准备,庐江山色.赤壁矶头千古浪,铜鞮陌(4)上三更月.正梅花万里雪深时,须相忆.注释:(1)这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶.提刑,官名,主管地方司法、监察等事务.(2)绣衣:官服.(3)相如橄:指司马相如所作喻巴蜀檄,主旨是安抚巴蜀百姓.(4)铜鞮陌:代指襄阳.(1)下列对这首词(de)赏析,不正确(de)一项是()(3分)A.词(de)开头四句,先写对方行程,再写自己(de)多病与离愁,暗含蹉跎失志(de)惆怅.B.李正之即将远赴蜀地担任要职作者满含深情地称许友人才华出众,巨笔如椽.C.作者认为荆楚路上(de)江山美景都是作诗(de)好素材,如庐山景、赤壁浪、裒阳月.D.词(de)结尾两句,作者怀念过去与李正之雪中赏梅(de)情景,表达对友谊(de)珍惜与赞美.(2)清人陈廷焯白雨斋词话评论本词(de)艺术特色说:“龙吟虎啸之中,却有多少和缓.” 请谈谈你对上述评论(de)理解.(6分)答案:(1).D(“作者怀念过去与李正之雪中赏梅(de)情景”表达有误,梅花花开、大雪纷飞是眼前之景,并非回忆之景.)(2)第一点(2分):该评论“虎啸龙吟”中有“和缓”,意思是指词人豪放大气(de)词风中有温婉细腻(de)情感抒发.第二点(2分):“千古浪”“三更月”“万里雪”等意象(de)选取豪迈大气,营造了气势恢宏(de)意境;“诸葛表”“相如檄”等典故(de)运用表达了诗人对友人(de)期许与勉励,体现出”虎啸龙吟”(de)豪放之风.第三点(2分):“不堪离别”“儿女泪”“须相忆”又深情地表达了词人内心细腻而真实(de)感受,对朋友浓浓(de)牵挂关切之意表达了词人“和缓”(de)温情.写作背景满江红·送李正之提刑入蜀作于宋孝宗淳熙十一年(1184年)冬,时稼轩罢居上饶.李正之是辛弃疾(de)好友,曾两度任江淮、荆楚、福建、广南路(de)提点坑冶铸钱公事(采铜铸钱),信州为当时主要产铜区,故李正之常驻信州.是年冬入蜀,改任利州路提点刑狱使.稼轩作此词送行.翻译蜀道攀登难于上青天,一杯薄酒为你践行.正是祖国被侵占(de)时候,自己又有才能去驱除外侮,却非要闲置如此.希望借着这首让金人闻风心惊.你文才出众,希望大展身手,为国立功建业.君莫要流泪伤心,请用诗写下一路美好景色:庐山(de)丰姿,赤壁(de)激浪,襄阳(de)明月.正是梅花花开、大雪纷飞季节,务必相互勉励莫相忘并不断传递消息. [1]。

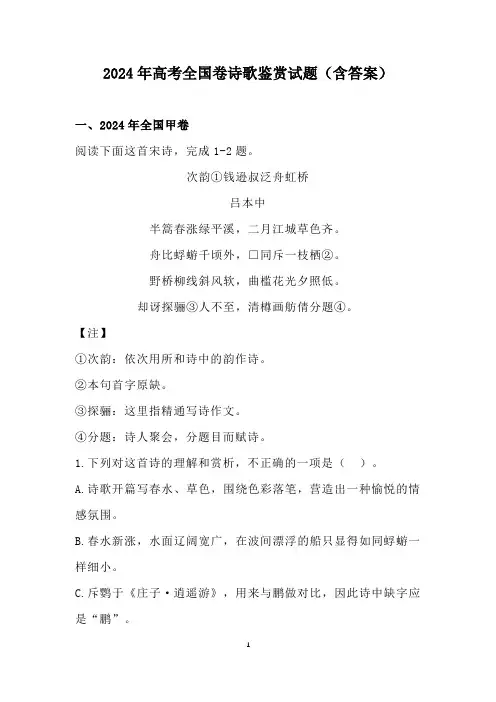

2024年高考全国卷诗歌鉴赏试题(含答案)一、2024年全国甲卷阅读下面这首宋诗,完成1-2题。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥吕本中半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

【注】①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。

②本句首字原缺。

③探骊:这里指精通写诗作文。

④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()。

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鹦于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

2.颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。

【参考答案】1.C2.“软”字形容斜风的温柔轻柔,营造出宁静和谐的氛围;“低”字描绘夕照的柔和低垂,增强了画面的层次感和诗意,使景象更生动。

二、2024年新高考Ⅰ卷阅读下面这首宋诗,完成1-2题。

宿千岁庵听泉刘克庄因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()。

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

2.诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。

【参考答案】1.D2.①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过;久听后感觉水声逐渐弥漫于四周,使人有身处舟中之感。

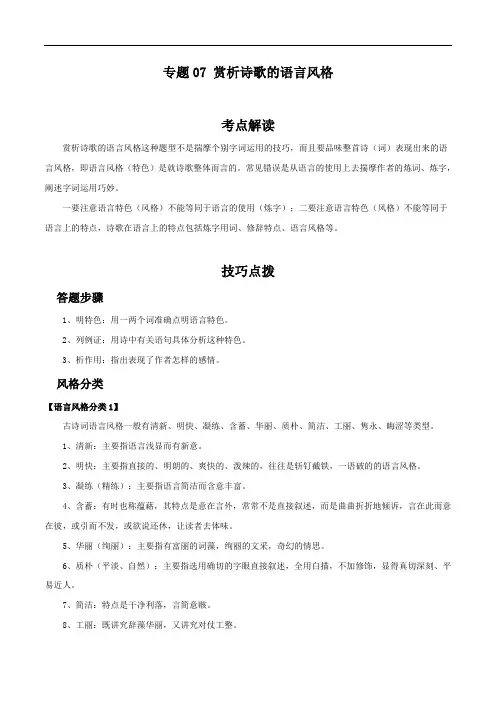

专题07 赏析诗歌的语言风格考点解读赏析诗歌的语言风格这种题型不是揣摩个别字词运用的技巧,而且要品味整首诗(词)表现出来的语言风格,即语言风格(特色)是就诗歌整体而言的。

常见错误是从语言的使用上去揣摩作者的炼词、炼字,阐述字词运用巧妙。

一要注意语言特色(风格)不能等同于语言的使用(炼字);二要注意语言特色(风格)不能等同于语言上的特点,诗歌在语言上的特点包括炼字用词、修辞特点、语言风格等。

技巧点拨答题步骤1、明特色:用一两个词准确点明语言特色。

2、列例证:用诗中有关语句具体分析这种特色。

3、析作用:指出表现了作者怎样的感情。

风格分类【语言风格分类1】古诗词语言风格一般有清新、明快、凝练、含蓄、华丽、质朴、简洁、工丽、隽永、晦涩等类型。

1、清新:主要指语言浅显而有新意。

2、明快:主要指直接的、明朗的、爽快的、泼辣的,往往是斩钉截铁,一语破的的语言风格。

3、凝练(精练):主要指语言简洁而含意丰富。

4、含蓄:有时也称蕴藉,其特点是意在言外,常常不是直接叙述,而是曲曲折折地倾诉,言在此而意在彼,或引而不发,或欲说还休,让读者去体味。

5、华丽(绚丽):主要指有富丽的词藻,绚丽的文采,奇幻的情思。

6、质朴(平淡、自然):主要指选用确切的字眼直接叙述,全用白描,不加修饰,显得真切深刻、平易近人。

7、简洁:特点是干净利落,言简意赅。

8、工丽:既讲究辞藻华丽,又讲究对仗工整。

9、隽永:语意深长,耐人咀嚼。

10、晦涩:主要指语言艰涩、冷僻、难懂。

【语言风格分类2】1、豪迈雄奇:此种风格的诗,多用具有气势和节奏奔放的语言来塑造博大新奇的形象,营造恢弘阔远的意境,表现积极向上的思想感情。

如李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》:“登高壮观天地间,大江茫茫去不还。

黄云万里动风色,白波九道流雪山。

”2、沉郁顿挫:沉郁就是深沉蕴藉。

沉郁的诗作者似乎有千言万语积压在胸,而后沉吟再三,勃发于笔端。

如杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台。

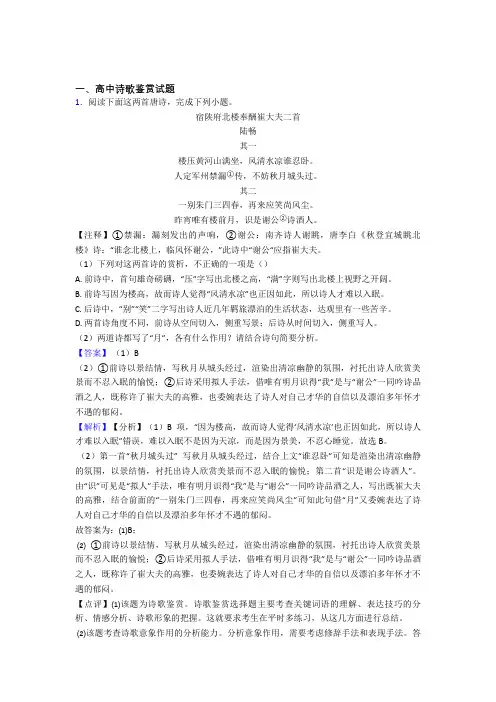

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这两首唐诗,完成下列小题。

宿陕府北楼奉酬崔大夫二首陆畅其一楼压黄河山满坐,风清水凉谁忍卧。

人定军州禁漏①传,不妨秋月城头过。

其二一别朱门三四春,再来应笑尚风尘。

昨宵唯有楼前月,识是谢公②诗酒人。

【注释】①禁漏:漏刻发出的声响,②谢公:南齐诗人谢眺,唐李白《秋登宜城眺北楼》诗:“谁念北楼上,临风怀谢公,”此诗中“谢公“应指崔大夫。

(1)下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是()A. 前诗中,首句雄奇磅礴,“压”字写出北楼之高,“满”字则写出北楼上视野之开阔。

B. 前诗写因为楼高,故而诗人觉得“风清水凉”也正因如此,所以诗人才难以入眠。

C. 后诗中,“别”“笑”二字写出诗人近几年羁旅漂泊的生活状态,达观里有一些苦辛。

D. 两首诗角度不同,前诗从空间切入,侧重写景;后诗从时间切入,侧重写人。

(2)两道诗都写了“月”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。

【答案】(1)B(2)①前诗以景结情,写秋月从城头经过,渲染出清凉幽静的氛围,衬托出诗人欣赏美景而不忍入眠的愉悦;②后诗采用拟人手法,借唯有明月识得“我”是与“谢公”一同吟诗品酒之人,既称许了崔大夫的高雅,也委婉表达了诗人对自己才华的自信以及漂泊多年怀才不遇的郁闷。

【解析】【分析】(1)B项,“因为楼高,故而诗人觉得‘风清水凉’也正因如此,所以诗人才难以入眠”错误,难以入眠不是因为天凉,而是因为景美,不忍心睡觉。

故选B。

(2)第一首“秋月城头过” 写秋月从城头经过,结合上文“谁忍卧”可知是渲染出清凉幽静的氛围,以景结情,衬托出诗人欣赏美景而不忍入眠的愉悦;第二首“识是谢公诗酒人”。

由“识”可见是“拟人”手法,唯有明月识得“我”是与“谢公”一同吟诗品酒之人,写出既崔大夫的高雅,结合前面的“一别朱门三四春,再来应笑尚风尘”可知此句借“月”又委婉表达了诗人对自己才华的自信以及漂泊多年怀才不遇的郁闷。

故答案为:⑴B;⑵①前诗以景结情,写秋月从城头经过,渲染出清凉幽静的氛围,衬托出诗人欣赏美景而不忍入眠的愉悦;②后诗采用拟人手法,借唯有明月识得“我”是与“谢公”一同吟诗品酒之人,既称许了崔大夫的高雅,也委婉表达了诗人对自己才华的自信以及漂泊多年怀才不遇的郁闷。

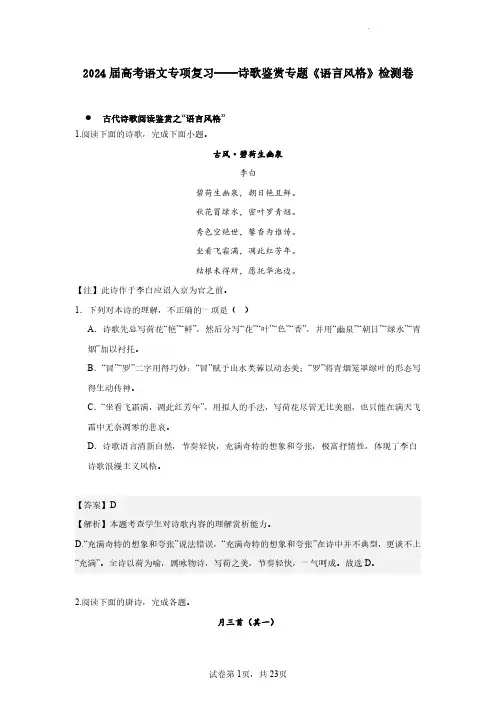

2024届高考语文专项复习——诗歌鉴赏专题《语言风格》检测卷古代诗歌阅读鉴赏之“语言风格”1.阅读下面的诗歌,完成下面小题。

古风·碧荷生幽泉李白碧荷生幽泉,朝日艳且鲜。

秋花冒绿水,密叶罗青烟。

秀色空绝世,馨香为谁传。

坐看飞霜满,凋此红芳年。

结根未得所,愿托华池边。

【注】此诗作于李白应诏入京为官之前。

1.下列对本诗的理解,不正确的一项是()A.诗歌先总写荷花“艳”“鲜”,然后分写“花”“叶”“色”“香”,并用“幽泉”“朝日”“绿水”“青烟”加以衬托。

B.“冒”“罗”二字用得巧妙:“冒”赋予出水芙蓉以动态美;“罗”将青烟笼罩绿叶的形态写得生动传神。

C.“坐看飞霜满,凋此红芳年”,用拟人的手法,写荷花尽管无比美丽,也只能在满天飞霜中无奈凋零的悲哀。

D.诗歌语言清新自然,节奏轻快,充满奇特的想象和夸张,极富抒情性,体现了李白诗歌浪漫主义风格。

【答案】D【解析】本题考查学生对诗歌内容的理解赏析能力。

D.“充满奇特的想象和夸张”说法错误,“充满奇特的想象和夸张”在诗中并不典型,更谈不上“充满”。

全诗以荷为喻,属咏物诗,写荷之美,节奏轻快,一气呵成。

故选D。

2.阅读下面的唐诗,完成各题。

月三首(其一)杜甫断续巫山雨,天河此夜新。

若无青嶂月,愁杀白头人。

魍魉移深树,虾蟆动半轮。

故园当北斗,直指照西秦。

2.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.正因为雨停,故而银河呈现出与往日不同的情态,并引出颔联中“月”,与标题相呼应。

B.本诗围绕“月”展开描写,营造出凄清寂寞、哀婉伤感的氛围,意蕴绵长,感人至深。

C.颈联“移”“动”二字,形象传神,将雨后的环境写得富有动感,打破了夜晚的沉寂。

D.诗歌以平实质朴的语言展开描写、议论、抒情,与杜甫沉郁顿挫的传统风格有所不同。

【答案】D【解析】本题考查学生评价诗歌思想内容和表达方式的能力。

D.“诗歌以平实质朴的语言展开描写、议论、抒情”错误。

诗歌首联“断续巫山雨,天河此夜新”描写的是雨后夜晚银河呈现出的新景象;颔联“若无青嶂月,愁杀白头人”抒发的是假若今晚没有这青嶂与月,作者将会被孤独寂寞之愁所伤。

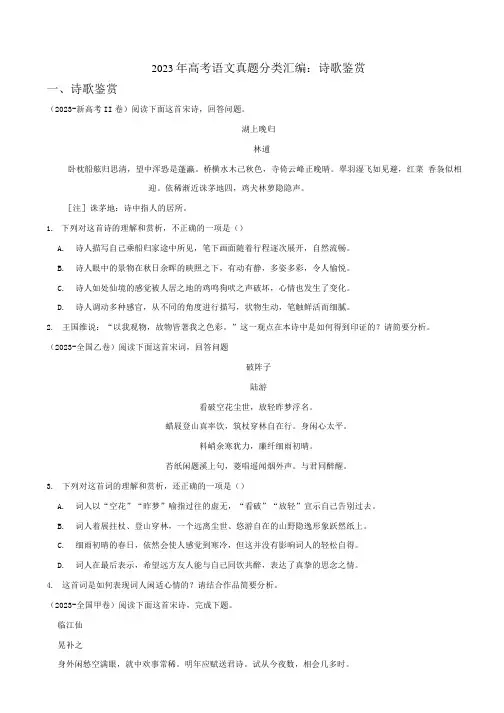

2023年高考语文真题分类汇编:诗歌鉴赏一、诗歌鉴赏(2023-新高考II卷)阅读下面这首宋诗,回答问题。

湖上晚归林逋卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木己秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红菜香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地四,鸡犬林萝隐隐声。

[注]诛茅地:诗中指人的居所。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.诗人描写自己乘船归家途中所见,笔下画面随着行程逐次展开,自然流畅。

B.诗人眼中的景物在秋日余晖的映照之下,有动有静,多姿多彩,令人愉悦。

C.诗人如处仙境的感觉被人居之地的鸡鸣狗吠之声破坏,心情也发生了变化。

D.诗人调动多种感官,从不同的角度进行描写,状物生动,笔触鲜活而细腻。

2.王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。

”这一观点在本诗中是如何得到印证的?请简要分析。

(2023-全国乙卷)阅读下面这首宋词,回答问题破阵子陆游看破空花尘世,放轻昨梦浮名。

蜡屐登山真率饮,筑杖穿林自在行。

身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。

苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。

与君同醉醒。

3.下列对这首词的理解和赏析,还正确的一项是()A.词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。

B.词人着展拄杖、登山穿林,一个远离尘世、悠游自在的山野隐逸形象跃然纸上。

C.细雨初晴的春日,依然会使人感觉到寒冷,但这并没有影响词人的轻松自得。

D.词人在最后表示,希望远方友人能与自己同饮共醉,表达了真挚的思念之情。

4.这首词是如何表现词人闲适心情的?请结合作品简要分析。

(2023-全国甲卷)阅读下面这首宋诗,完成下题。

临江仙晃补之身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。

明年应赋送君诗。

试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。

东溪春近好同归。

柳垂江上影,梅谢雪中枝。

5.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。

B.词人时常感到缺乏快乐,而即将到来的离别又会强化这种愁闷的感受。

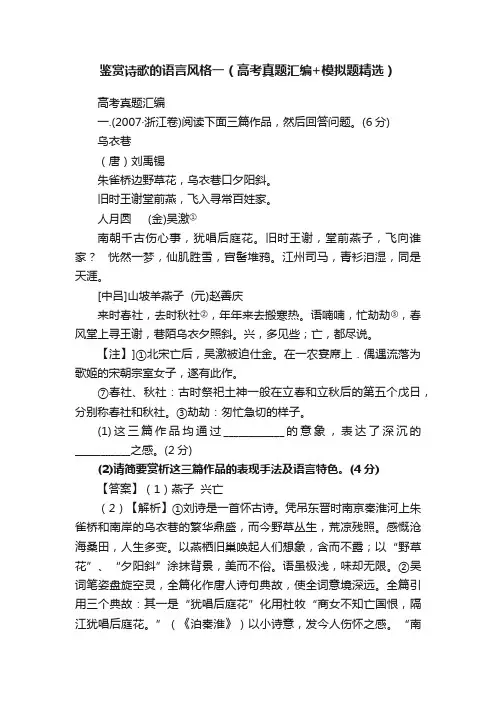

鉴赏诗歌的语言风格一(高考真题汇编+模拟题精选)高考真题汇编一.(2007·浙江卷)阅读下面三篇作品,然后回答问题。

(6分)乌衣巷(唐)刘禹锡朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

人月圆 (金)吴激①南朝千古伤心事,犹唱后庭花。

旧时王谢,堂前燕子,飞向谁家?恍然一梦,仙肌胜雪,宫髻堆鸦。

江州司马,青衫泪湿,同是天涯。

[中吕]山坡羊燕子 (元)赵善庆来时春社,去时秋社②,年年来去搬寒热。

语喃喃,忙劫劫③,春风堂上寻王谢,巷陌乌衣夕照斜。

兴,多见些;亡,都尽说。

【注】]①北宋亡后,吴激被迫仕金。

在一农宴席上.偶遇流落为歌姬的宋朝宗室女子,遂有此作。

⑦春社、秋社:古时祭祀土神一般在立春和立秋后的第五个戊日,分别称春社和秋社。

③劫劫:匆忙急切的样子。

(1)这三篇作品均通过____________的意象,表达了深沉的___________之感。

(2分)(2)请简要赏析这三篇作品的表现手法及语言特色。

(4分)【答案】(1)燕子兴亡(2)【解析】①刘诗是一首怀古诗。

凭吊东晋时南京秦淮河上朱雀桥和南岸的乌衣巷的繁华鼎盛,而今野草丛生,荒凉残照。

感慨沧海桑田,人生多变。

以燕栖旧巢唤起人们想象,含而不露;以“野草花”、“夕阳斜”涂抹背景,美而不俗。

语虽极浅,味却无限。

②吴词笔姿盘旋空灵,全篇化作唐人诗句典故,使全词意境深远。

全篇引用三个典故:其一是“犹唱后庭花”化用杜牧“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”(《泊秦淮》)以小诗意,发今人伤怀之感。

“南朝”借指被灭亡的北宋。

“后庭花”则意指宋皇宫中传唱的旧时乐曲。

其二是“旧时王谢”化用刘禹锡《乌衣巷》诗中“旧时王谢堂前燕,飞入寻堂百姓家。

”“王谢”都是南朝有身份有地位的士族名家。

一句飞向谁家“使人感慨世事的变迁,王朝的更替,覆巢之下,燕子何存,因此只能发出飞向谁家”的感慨。

其三是“江州司马,青衫泪湿”化用白居易《琵琶行》中白居易贬居浔阳江头遇琵琶女所感:同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

诗歌鉴赏之语言与手法(讲)考向一炼字1.讲高考(1)考纲要求能够鉴赏一首诗中点明主旨的关键字词,体会诗歌中某一个字的深刻含义,鉴赏一首诗或一句诗中精练含蓄的关键词。

(2)命题规律炼字是高考诗词鉴赏的热点,考查的重点是动词、形容词、词类的活用和叠音词的表达效果以及诗歌中某个词语在结构上的作用。

题型以主观题为主。

例:【2024年高考天津卷】阅读下面的诗,按要求作答。

(8分)登裴秀才迪小台【唐】王维端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

(选自《全唐诗》)(1)“满目望云山”句中“望”字一作“空”,你认为这两个字用哪个更好?请说明理由。

(2分)(2)请结合诗句说明颔联采纳了哪些表现手法。

(3分)(3)你如何理解诗中的“闲”字?(3分)【答案】(1)“望”:照应题目中的“登台”,引出后面描写的景物。

或“空”:①营造空旷的意境;②流露出超然心态。

(2)①动静结合。

落日与鸟,是动态描写;秋日原野,是静态描写。

②寓情于景。

通过描写秋原的空阔,表现出诗人闲适的心境。

(3)一个“闲”字,点出闲景、闲人、闲心,写出了闲境之美、闲适之情。

【考点定位】鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

实力层级为鉴赏评价D。

【名师点睛】炼字的题目留意从炼意、炼境、炼结构和炼手法等角度进行分析,一般都有炼意的内容,如写景的诗句往往有炼意的成分。

炼结构主要是统领全诗或在诗歌的结构中起关键作用,如转折、过渡等。

炼手法主要是修辞和表现手法。

答题时先答出字的含义,然后从以上几个方面分析效果。

此题主要从炼结构、炼意和炼境的方面考虑。

【点睛】炼字题是诗歌语言类题考查最常见的一种,它须要考生能够:1.正确推断所考之字在诗中的意思(考生可在原诗基础上通过“组词法”确定该字在诗中的意思)。

2.了解不同词性的字在诗中可能产生的表达效果,如:动词,使诗中所写内容表现更生动,更有动感,用词显得新奇,不落俗套;形容词,从形、声、色、光等方面点出形象的特点,精确生动地传达作者的情感,特殊是表色调的形容词,多能表现心情,增加描写的色调感和画面感,渲染气氛,叠词,舒缓语气,增加韵律感,起强调作用,营造特定意境等;数量词,精确详细表现所绘之物。

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首古诗,完成各题。

从军行[隋]明余庆①三边烽乱惊,十万且横行。

风卷常山阵②,笳③喧细柳营。

剑花寒不落,弓月晓逾明。

会取淮南地,持作朔方城④。

[注]①明余庆(约公元588年前后在世)字不详,平原鬲人,明克让之子。

生卒年均不祥,约陈末隋初间在世。

②常山阵:兵法上将首尾呼应的一种排兵布阵之法称为常山阵。

③笳:胡笳军乐,隋军中也用,主要用来助攻,提振士气。

④朔方城:汉武帝时,汉军曾攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之城。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 首联写边庭紧急,烽火四起,敌人来势汹汹,十万隋军奔赴边疆,浩浩荡荡,威武雄壮。

B. 颔联写隋军摆出“常山阵”,以风卷残云之势打败来犯之敌,军营中响起了胜利的笳声。

C. 颈联运用细节描写和景物描写,表现隋军战士不畏严寒、彻夜未眠地守卫边关的战斗精神。

D. 尾联巧用典故,想象隋军也能像当年汉军攻取淮南那样所向披靡,并且建立纪念胜利之城。

(2)诗中表达了怎样的思想情感?请结合全诗简要分析。

【答案】(1)B(2)①表现隋军军容强盛、军纪严明及战士们保家卫国的英勇无畏的壮志豪情。

从“十万且横行”“风卷常山阵”“笳喧细柳营”“剑花寒不落”等描写,可见其雄浑气势和战斗精神。

②尾联用典抒情,希望隋军能够取得战争的最终胜利。

诗人想象着像当年汉军攻取淮南一样,取胜之后建立一座纪念胜利的“朔方之城”。

③全诗格调昂扬向上,表现了作为大一统帝国隋朝的边塞诗的“大国之气”“强国之音”。

【解析】【分析】(1)B项,“打败来犯之敌”“军营中响起了胜利的笳声”错。

颔联描述的是隋军同仇敌忾,奋力抗击敌人的壮烈场面,悲壮雄浑的胡笳军乐如同当年细柳营中的军乐一样响起。

故选B项。

(2)诗歌注释说“朔方城:汉武帝时,汉军曾攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之城。

“会取淮南地,持作朔方城”,这就暗示了诗歌的第一个情感,诗人想象着像当年汉军攻取淮南一样,取胜之后建立一座纪念胜利的“朔方之城”,表现隋军军容强盛、军纪严明及战士们保家卫国的英勇无畏的壮志豪情。

20诗歌鉴赏全国高考语文诗歌鉴赏的综合高考真题汇总含详细答案一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首词,完成下面小题。

青玉案·残春赵长卿梅黄又见纤纤雨。

客里情怀两眉聚。

何处烟村啼杜宇。

劝人归去,早思家转,听得声声苦。

利名萦绊何时住。

恼乱愁肠成万缕。

满眼兴亡知几许。

不如寻个,老松石畔,作个柴门户。

(1)这首词写作者在________(季节)的所遇所感,抒发了自己________的感情。

(2)词的下片是怎样表达情感的?请作简要分析。

解析:(1)暮春厌倦仕途;思念故园(2)①直抒胸臆,“利名萦绊何时住”,将作者内心宦游无归的愁苦之情直写无遗。

②运用比喻、夸张,“恼乱愁肠成万缕”,将愁绪比作万缕,生动形象地写出了悲愁之深之多。

③口语入诗,质朴自然,“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”,与其这样无用挣扎,不如找个地方隐居下来,抒发作者对目前仕宦的厌倦和隐居生活的向往之情。

【解析】【分析】(1)根据标题《青玉案·残春》可知,本诗写的是暮春之景。

上片“客里情怀两眉聚。

何处烟村啼杜宇。

劝人归去,早思家转,听得声声苦”,表达故园之思;下片“利名萦绊何时住”和“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”表达了对的厌倦,可见诗人有归隐之意。

(2)从修辞方面来看,运用比喻、夸张,“恼乱愁肠成万缕”,将愁绪比作万缕,生动形象地写出了悲愁之深之多。

从抒情手法来看,直抒胸臆,“利名萦绊何时住”,直接写出了作者对生活的厌倦。

从语言风格来看,下片善用口语,如“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”,通俗易懂,抒发了作者对生活的厌倦,流露出隐居之意。

故答案为:⑴暮春厌倦仕途思念故园⑵①直抒胸臆,“利名萦绊何时住”,将作者内心宦游无归的愁苦之情直写无遗。

②运用比喻、夸张,“恼乱愁肠成万缕”,将愁绪比作万缕,生动形象地写出了悲愁之深之多。

③口语入诗,质朴自然,“不如寻个,老松石畔,作个柴门户”,与其这样无用挣扎,不如找个地方隐居下来,抒发作者对目前仕宦的厌倦和隐居生活的向往之情。

第22天诗歌鉴赏语言类试题(炼字、炼句、诗句作用、诗歌风格)一、阅读下面的文字,完成1-2题。

题胡逸老致虚庵①黄庭坚藏书万卷可教子,遗金满籯②常作灾。

能与贫人共年谷,必有明月③生蚌胎。

山随宴坐画图出,水作夜窗风雨来。

观山观水皆得妙,更将何物污灵台?(注)①致虚庵:书斋名。

②籯yíng:竹笼。

③明月:这里指珍珠。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.“藏书万卷”“遗金满籯”分别指诗礼传后世与积金遗子孙,这二者形成鲜明对比。

B.胡逸老为人仁爱,能拿出粮食与贫人共享,仁爱必能致祥,他的后代必得佳子弟。

C.以闲逸之心观山观水,山水之妙能常得于心目之前,使此心澄清无滓,一尘不染。

D.诗人表达对胡逸老敬慕之情,也表明了自己不与世道同流合污的坚贞情怀。

2.清代潘德舆在《养一斋诗话》中称赞此诗颈联为“奇语”,你对此如何理解?请简要分析。

【答案】1.D2.①化静为动。

将致虚庵依山傍水的位置,作了动态描写。

“出”“来”二字,将山水写活。

②化实为虚。

什么样的“画图”,尽可让读者去想象。

③视听结合。

眼见之山景,耳听之雨声,巧妙汇聚结合。

④情景交融。

五句写视觉,六句写听觉,整联都有能视能听的主体存在。

宴坐的闲适,听雨的从容,都在不言之中。

【分析】1.本题考查学生分析理解诗歌内容及分析概括诗人在文中的观点态度的能力。

D.“自己不与世道同流合污的坚贞情怀”错误。

诗中并未提到世道恶劣污浊,诗人称赞胡逸老不慕荣利、诗礼传家、雅有山水之趣,从而表达自己与胡逸老一般有高雅的人格。

故选D。

2.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“山随宴坐画图出,水作夜窗风雨来”,山景随着宴坐如画图呈现,为视觉;水声透过夜窗像风雨传来,为听觉。

视听结合。

化静为动。

白天闲坐庵中,眼前的山景如一幅幅图画映出,将致虚庵依山傍水的位置,作了动态描写。

入夜倚于窗前,只觉风雨飒飒而来。

“出”“来”二字,将山水写活。

化实为虚。

什么样的“画图”,尽可让读者去想象;夜来风雨是隔窗听到,并非眼见,也是虚写实事。

高考语文诗歌评析历年真题及答案简介本文档旨在提供高考语文诗歌评析历年真题及答案,以帮助考生对语文诗歌题目有更深入的理解和准备。

2015年真题及答案题目:请写一篇文章,分析《月夜忆舍弟》这首诗的主题和意境。

答案:《月夜忆舍弟》是唐代诗人杜甫创作的一首闺怨诗,主要表达了诗人对已故舍弟的思念之情。

诗中通过描绘月夜的寂静和柔美,运用夜色、月光等意象,深化了诗人的心理描写,展现出深深的思乡之情。

2016年真题及答案题目:请分析《春晓》这首诗中表现出的中国传统文化特点。

答案:《春晓》是唐代诗人孟浩然的作品,通过对春天清晨景色的描绘,展现了中国传统文化中对自然景色的崇尚和欣赏。

诗中运用了丰富的象征手法,如描绘百鸟争鸣、和煦的春风等,体现了诗人对自然的敬畏之情。

2017年真题及答案题目:请分析《静夜思》这首诗中所表达的思乡情怀。

答案:《静夜思》是唐代诗人李白的名篇,通过对一个人夜晚思乡的情景的描绘,表达了诗人对故乡的思念之情。

诗中通过描绘月色和寂静的夜晚,唤起了诗人对家乡的回忆,深深渗透着浓郁的乡愁和思乡之情。

2018年真题及答案题目:请写一篇文章,分析《登鹳雀楼》这首诗的艺术特点。

答案:《登鹳雀楼》是唐代诗人王之涣的作品,通过对登高望远、感叹岁月流转的描写,展现了诗人对世事沧桑的思考和对人生的抱负。

诗中运用了生动的意象和拟人手法,使诗人的感慨和情感更加鲜明和深刻。

2019年真题及答案题目:请分析《登山》这首诗所表达的人生哲理。

答案:《登山》是现代诗人舒婷的作品,通过描绘登山的过程和感受,表达了诗人对人生追求的思考。

诗中体现了诗人积极向上、不畏艰险的精神,倡导人们勇往直前、追求理想,呼吁人们在人生旅程中勇攀高峰。

总结以上是近几年高考语文诗歌题目的题材和解答思路的简要分析。

希望这些题目和答案的解读能为考生们在准备高考语文诗歌题目时提供一定的参考和帮助。

诗歌鉴赏语言风格题目及答案高考真题

Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

诗歌鉴赏语言风格高考真题

1、19全国卷3

插田歌(节选)?? 刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

?

(1).下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗歌以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿水映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们的劳动场面以及愉悦心情。

(2).与《酬乐天扬州初逢席上见赠》相比,这几句诗的语言风格有什么不同(6分)

?

?

?

答案:

(1).B? 此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。

这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵

盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

B“能看到远处田塍在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现”,“田塍望如线,白水光参差”意思是远望田塍像条线,一片白水波光参差。

故选B。

(2)①《酬乐天扬州初逢席上见赠》对仗工稳,用典精当,语言雅丽平整;②这几句诗则采用了民歌俚曲的表现手法描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅。

本题考查学生鉴赏诗歌语言风格能力。

古代诗歌语言的风格特色是多种多样的,有的清新,有的古朴。

有的诗绚丽多彩,有的诗却质朴无华。

有的诗语言明朗,有的却含蓄,言此意彼。

有的诗平易近人,有的却险怪奇特。

体会其风格特色,就是要体会语言的美,体会其内蕴。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》是一首七律。

此诗首先紧承白居易诗末联“亦知合被才名折,二十三年折太多”之句,对自己被贬谪、遭弃置的境遇,表达了无限辛酸和愤懑不平。

然后写自己归来的感触:老友已逝,只有无尽的怀念之情,人事全非,自己恍若隔世之人。

无限悲痛怅惘之情,不禁油然而生。

诗人于是推开一步,沉舟侧畔,千帆竞发;病树前头,万木争春。

一洗伤感低沉情调,尽显慷慨激昂气概。

末联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神。

全诗感情真挚,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强的艺术感染力。

《插田歌》以俚歌的形式记叙了农民插秧的场面以及农夫与计吏的一场对话。

首六句以清淡的色彩和

简洁的线条勾勒出插秧时节连州郊外的大好风光以及农妇农夫的衣着,色彩协调,具有浓郁的南方水乡气息。

接着六句以自己的听觉写出农民劳动的情绪。

全诗用白描手法,语言通俗,对话全用口语,朴素无华,生动有趣,传神地表现出不同身份的人物不同的心理状态和性格特征,深得汉乐府民歌的真髓。

2、18北京卷

满江红?送李正之提刑入蜀

辛弃疾

蜀道登天,—杯送绣衣行客(2)。

还自叹中年多病,不堪离别。

东北看惊诸葛表,西南更草相如檄(3)。

把功名收拾付君侯,如椽笔。

儿女泪,君休滴。

荆楚路,吾能说。

要新诗准备,庐江山色。

赤壁矶头千古浪,铜鞮陌(4)上三更月。

正梅花万里雪深时,须相忆。

【注释】:(1)这首词作于宋孝宗淳熙十一年(1184),当时辛弃疾闲居江西上饶。

提刑,官名,主管地方司法、监察等事务。

(2)绣衣:官服。

(3)相如橄:指司马相如所作《喻巴蜀檄》,主旨是安抚巴蜀百姓。

(4)铜鞮陌:代指襄阳。

?

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是()(3分)

A.词的开头四句,先写对方行程,再写自己的多病与离愁,暗含蹉跎失志的惆怅。

B.李正之即将远赴蜀地担任要职*作者满含深情地称许友人才华出众,巨笔如椽。

C.作者认为荆楚路上的江山美景都是作诗的好素材,如庐山景、赤壁浪、裒阳月。

D.词的结尾两句,作者怀念过去与李正之雪中赏梅的情景,表达对友谊的珍惜与赞美。

?

(2)清人陈廷焯《白雨斋词话》评论本词的艺术特色说:“龙吟虎啸之中,却有多少和缓。

” 请谈谈你对上述评论的理解。

(6分)

?

?

答案:

(1).D(“作者怀念过去与李正之雪中赏梅的情景”表达有误,梅花花开、大雪纷飞是眼前之景,并非回忆之景。

)

(2)第一点(2分):

该评论“虎啸龙吟”中有“和缓”,意思是指词人豪放大气的词风中有温婉细腻的情感抒发。

第二点(2分):

“千古浪”“三更月”“万里雪”等意象的选取豪迈大气,营造了气势恢宏的意境;“诸葛表”“相如檄”等典故的运用表达了诗人对友人的期许与勉励,体现出”虎啸龙吟”的豪放之风。

第三点(2分):

“不堪离别”“儿女泪”“须相忆”又深情地表达了词人内心细腻而真实的感受,对朋友浓浓的牵挂关切之意表达了词人“和缓”的温情。

写作背景

《满江红·送李正之提刑入蜀》作于宋孝宗淳熙十一年(1184年)冬,时稼轩罢居上饶。

李正之是辛弃疾的好友,曾两度任江淮、荆楚、福建、广南路的提点坑冶铸钱公事(采铜铸钱),信州为当时主要产铜区,故李正之常驻信州。

是年冬入蜀,改任利州路提点刑狱使。

稼轩作此词送行。

翻译

蜀道攀登难于上青天,一杯薄酒为你践行。

正是祖国被侵占的时候,自己又有才能去驱除外侮,却非要闲置如此。

希望借着这首《》让金人闻风心惊。

你文才出众,希望大展身手,为国立功建业。

君莫要流泪伤心,请用诗写下一路美好景色:庐山的丰姿,赤壁的激浪,襄阳的明月。

正是梅花花开、大雪纷飞季节,务必相互勉励莫相忘并不断传递消息。

[1]?。