细菌的分离培养技术

- 格式:pdf

- 大小:135.24 KB

- 文档页数:6

细菌分离流程细菌分离是微生物学研究中的一项重要技术,它可以将复杂的微生物群落中的细菌分离出来,从而研究和分析单个细菌的特性和功能。

下面将详细介绍细菌分离的流程和步骤。

1. 样品收集细菌分离的第一步是收集样品。

样品可以是环境样品(如土壤、水样、空气等)或生物样品(如血液、尿液、组织等)。

在收集样品时,需要采取无菌操作,以避免外源性细菌的污染。

同时,还需要注意样品的保存条件,避免细菌失活或繁殖。

2. 样品预处理样品收集后,需要进行预处理以去除杂质和非细菌微生物。

预处理的方法包括过滤、离心、稀释等。

过滤可以去除大颗粒的杂质,离心可以沉淀细菌,稀释可以减少样品中的微生物数量,使细菌单个分离更容易。

3. 细菌分离培养基的选择选择适合细菌生长的培养基是细菌分离的关键。

常用的培养基有富集培养基、选择性培养基和差异培养基。

富集培养基可以促进细菌生长,选择性培养基可以抑制非目标菌群的生长,差异培养基可以根据细菌的生理特性进行筛选。

4. 细菌分离细菌分离是将复杂的细菌群落中的单个细菌分离出来,使其单独生长。

常用的细菌分离方法有涂布法、液体稀释法和滴定法。

4.1 涂布法涂布法是将样品均匀涂布在固体培养基表面,使单个细菌形成单个菌落。

具体操作步骤如下:1.取一定量的样品,用无菌工具(如无菌棉签、无菌针头)均匀涂布在固体培养基表面。

2.使用无菌铲子或铅笔头轻轻拖曳样品,使其均匀涂布。

3.使用无菌铲子或铅笔头在培养基上进行菌落分离,每次分离都使用新的工具。

4.标记每个菌落,以便后续的鉴定和分析。

4.2 液体稀释法液体稀释法是将样品逐渐稀释并接种在液体培养基中,使单个细菌形成单个菌落。

具体操作步骤如下:1.取一定量的样品,加入无菌稀释液(如生理盐水)中,进行均匀悬浮。

2.取一定体积的悬浮液,加入无菌稀释液中,再次进行均匀悬浮。

3.重复上述步骤,逐渐稀释样品。

4.取一定体积的稀释液,接种在液体培养基中。

5.在培养过程中观察是否有单个细菌形成菌落。

细菌的分离培养实验报告

《细菌的分离培养实验报告》

实验目的:

本实验旨在通过分离培养实验,从复杂的环境中分离出目标细菌,并进行单菌培养,以便进一步研究其生物学特性和应用价值。

实验材料与方法:

1. 采集环境样品,如土壤、水样等。

2. 采用稀释涂布法或筛选培养法,将样品中的细菌分离出来。

3. 通过单菌培养,将目标细菌进行纯培养。

4. 对分离出的细菌进行形态观察、生理生化特性鉴定等。

实验结果:

通过本次实验,我们成功地从环境样品中分离出了多种细菌,并进行了单菌培养。

经过形态观察和生理生化特性鉴定,我们发现了一株具有潜在生物防治应用价值的细菌,其在抗菌活性、生长适应性等方面表现出较好的特性。

实验结论:

本次实验证明了分离培养实验在细菌研究中的重要性,通过该方法可以有效地从复杂的环境中分离出目标细菌,并为其后续研究和应用奠定基础。

同时,我们发现了一株具有潜在生物防治应用价值的细菌,为相关领域的研究和应用提供了新的思路和可能性。

展望:

基于本次实验结果,我们将进一步深入研究该细菌的生物学特性和应用潜力,探索其在生物防治、环境修复等领域的应用前景。

同时,我们也将继续探索分

离培养实验在细菌研究中的应用,为相关领域的科研和应用提供更多有益的信息和资源。

南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:√验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验八细菌纯种分离、培养和接种技术一、实验目的:1、学习从环境(土壤、水体、活性污泥、垃圾、堆肥等)中分离、培养微生物,掌握一些常用的分离和纯化微生物的方法;2、学会几种接种技术。

二、实验基本原理:自然界中的微生物总是杂居在一起,即使一粒土或一滴水中也生存着多种微生物。

要研究其中的某一种微生物,首先必须将它分离出来。

受污染的土壤或水体中,微生物的数量和污染物的降解之间存在着显著的关系.为了提高污染物降解速率,常需接种一些能降解目标污染物的高效菌。

从经过富集、驯化培养的样品中筛选目标菌株,往往是获得高效降解菌的有效方法。

根据目标微生物特定的营养要求,设计相应的选择培养基。

是快速高效获得目标菌的关键步骤。

土壤是微生物生活的大本营,有“微生物的天然培养基”之称,同其他生物环境相比它所含微生物无论是数量还是种类都是极其丰富的。

因此土壤是微生物多样性的重要场所,是发掘微生物资源的重要基地,可以从中分离纯化的到许多有价值的菌株,事实上,生产、工程上很多有益菌株都是从土壤中分离得到的。

从复杂的微生物群体中获得只含有一种或某一株微生物的过程称为微生物的分离与纯化。

微生物纯种分类的方法有很多,常用的方法有两类一类是单细胞挑取法,采用这种方法能获得微生物的克隆纯种,但对仪器条件要求较高,一般实验室不能进行。

另一类是单菌落分离(平板分离法),该方法简便是微生物学实验中常采用的的方法。

通过形成单菌落获得纯种的方法有平板划线法、平板浇注(稀释混合平板法)、平板表面涂布法。

此次实验采取的是平板分离法,该方法操作简单,普遍用于微生物的分离与纯化。

其原理包括两方面:1、在适合于待分离微生物的生长条件下(如营养、酸碱度、温度与氧等)培养微生物,或加入某种抑制剂造成只利于待分离微生物的生长,而抑制其他微生物生长的环境,从而淘汰一些不需要的微生物。

细菌分离培养方法1. 嘿,你知道吗?细菌分离培养有个超简单的方法,就像我们找宝藏一样!比如说从土壤里分离那些特别的细菌,就好像在一堆沙子里找到闪闪发光的金子。

先把土壤弄碎,再加点特定的培养液,然后等着细菌们慢慢现身,是不是很有趣呀?2. 哇塞,还有一种方法是划线分离呀!这就像是给细菌们画跑道,让它们在各自的跑道上好好表现。

比如在培养皿上一道道划线,让不同的细菌找到自己的位置,然后就能看到它们一点点长大啦!你说神奇不神奇?3. 嘿呀,还有液体培养法呢!把细菌放到合适的液体里,就好像让它们去泡温泉一样舒服。

举个例子,像培养一些能在水里生活的细菌,让它们在那里面自由自在地生长,想想都觉得很有意思呢!4. 你可别小看了平板涂布法哟!这就好比拿个刷子给细菌们刷颜料,把它们均匀地涂开。

比如要看看某个样本里都有哪些细菌,用这种方法不就一目了然啦!5. 哇哦,还有穿刺培养法呢!这就像是给细菌做个特别的记号,让它们顺着一条路成长。

像在培养基里直直地刺进去,然后就能看到细菌沿着那条线生长啦,多酷呀!6. 嘿,听说过厌氧培养法吗?这可像是给细菌们创造一个特殊的小空间,只属于它们的。

就像有些细菌不喜欢氧气,那就给它们弄个没有氧气的环境,看它们怎么茁壮成长,是不是很特别?7. 哎呀呀,还有选择培养法呢!就像给细菌们设个关卡,只有符合条件的才能通过。

比如想专门培养某种耐药的细菌,就用特定的药物来筛选,多有意思呀!8. 哇,还有影印培养法呢!这就好像给细菌们拍照留影一样。

比如想看看哪些细菌有变化,通过这种方法就能对比出来啦,真的好神奇!9. 我觉得呀,这些细菌分离培养方法都太奇妙啦!它们能让我们看到那些微小世界里的精彩,真的值得我们好好去探索和研究呀!。

菌种分离4种常用方法介绍1、纯种分离从混杂微生物群体中获得只含有某一种或某一株微生物的过程称为微生物分离与纯化。

在分子生物学的研究及应用中,不仅需要通过分离纯化技术从混杂的天然微生物群中分离出特定的微生物,而且还必须随时注意保持微生物纯培养物的“纯洁”,防止其他微生物的混入。

纯种分离的目的是将目的菌从混杂的微生物中分离出来,获得纯培养如果样品没有经增殖培养而直接进行分离,那么要得到具有某一特性的纯种,就更该细致、谨慎的操作。

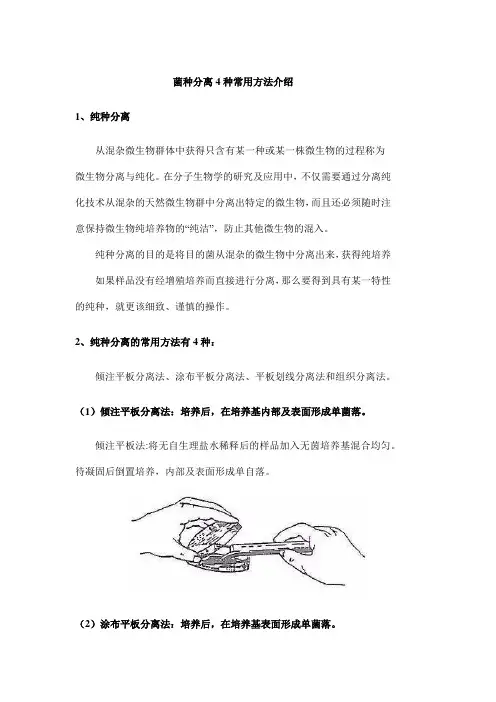

2、纯种分离的常用方法有4种:倾注平板分离法、涂布平板分离法、平板划线分离法和组织分离法。

(1)倾注平板分离法:培养后,在培养基内部及表面形成单菌落。

倾注平板法:将无自生理盐水稀释后的样品加入无茵培养基混合均匀。

待凝固后倒置培养,内部及表面形成单自落。

(2)涂布平板分离法:培养后,在培养基表面形成单菌落。

因为将微生物悬液先加到较烫的培养基中再倒平板易造成某些热敏感菌的死亡,且采用稀释倒平板法也会使一些严格好氧菌因被固定在琼脂中间缺乏氧气而影响其生长,因此在微生物学研究中常用的纯种分离方法是涂布平板法。

用途:一般多用于菌种的纯化;优点:可以观察菌落特征,对混合菌进行分离;缺点:不能计数;控制每个平板中微生物的菌落数在一定的范围可获得理想的分离效果,对于细菌和酵母,以每平板10~200菌落为佳,对于丝状菌,则应控制每平板菌落数30~50或更少。

如果分离菌丝呈蔓延性生长的丝状菌如根霉、毛霉等,则可以在培养基中添加0.1%左右的去氧胆酸钠(去氧胆酸钠在低PH下灭菌过程中易形成絮状沉淀,可以通过分别灭菌、倾注平板前混合的方法避免)或山梨糖(在察氏培养基中加山梨糖0.1%,蔗糖0.01%),这样可防止菌丝蔓延,便于挑取。

3、平板划线分离法:能达到纯种分离的目的。

经培养后会得到呈分散状态的单菌落纯培养。

最简单的分离微生物的方法是平板划线法,其原理是将微生物样品在固体培养基表面多次作“由点到线”稀释而达到分离目的的。

分离培养实验是一种常见的微生物学实验,旨在从样品中分离出单独的细菌株并在培养基中培养它们。

这种实验通常在医学、食品安全和环境监测等领域中使用。

要进行分离培养实验,首先需要准备样品和培养基。

样品可以是液体、固体或气体,通常是从环境中收集的。

培养基是一种特殊的基质,其中添加了必要的营养物质,可以满足细菌生长的需要。

分离培养实验的步骤如下:

1 准备样品:从样品中收集尽量多的微生物,通常是通过悬浮、切

片或气液分离方法来获得。

2 分离细菌:通常使用分离培养基,其中含有一种叫做营养不全的

培养基,可以限制细菌的生长。

通过在分离培养基中制备细菌悬浮液或细菌膜,可以分离出单独的细菌株。

3 在培养基中培养细菌:将分离出的细菌接种到适当的培养基中,

然后在适当的条件下培养。

4 识别细菌:通过对细菌的形态、生长和代谢特征进行分析,可以

确定细菌的种类和特性。

常用的方法包括显微镜观察、生理生化测试、免疫学方法和分子生物学方法。

分离培养实验在微生物学中非常重要,因为它可以为进一步研究细菌的生理、生化和遗传特性提供基础。

此外,分离培养实验也可以用来鉴定病原体、检测食品中的有害微生物、监测环境中的细菌污染等。

在实验报告中,应该详细记录分离培养实验的全部过程,包括样

品的来源、分离方法、培养条件、识别方法等。

同时,还应该记录实验结果,包括分离出的细菌株数量、识别结果等。

最后,应当对实验进行总结,并在可能的情况下提出建议或改进建议。

实验三细菌纯种分离、培养和接种技术一、实验目的(1)了解和学习水中细菌总数和大肠菌群的测定原理和测定意义。

(2)学习和掌握用稀释平板计数法测定水中细菌总数的方法。

(3)学习和掌握水中大肠菌群的检测方法。

二、实验原理水的微生物学的检验,特别是肠道细菌的检验,在保证饮水安全和控制传染病上有着重要意义,同时也是评价水质状况的重要指标。

国家饮用水标准规定,饮用水中大肠菌群数每升中不超过3个,细菌总数每mL不超过100个。

它反映的是检样中活菌的数量。

所谓大肠菌群,是指在37°C24h内能发酵乳糖产酸、产气的兼性厌氧的革兰氏阴性无芽胞杆菌的总称。

水的大肠菌群数是指lOOmL水检样内含有的大肠菌群实际数值,以大肠菌群最近似数(MPN)表示。

水源中大肠菌群的数量,是直接反映水源被人畜排泄物污染的一项重要指标。

目前,国际上已公认大肠菌群的存在是粪便污染的指标。

因而对饮用水必须进行大肠菌群的检查。

水中大肠菌群的检验方法,常用多管发酵法和滤膜法。

多管发酵法可运用于各种水样的检验,但操作繁琐,需要时间长。

滤膜法仅适用于自来水和深井水,操作简单、快速,但不适用于杂质较多、易于阻塞滤孔的水样。

三、实验材料1、菌落总数的测定:1)培养基:牛肉膏蛋白胨琼脂培养基,无菌生理盐水。

2)器材:灭菌三角瓶,灭菌的具塞三角瓶,灭菌平皿,灭菌吸管,灭菌试管等。

2、大肠菌群的测定:1)培养基:①乳糖胆盐蛋白胨培养基:蛋白胨20g,胆盐(或牛、羊胆盐)5g,乳糖10g,0.04%溴甲酚紫水溶液25mL,水1000mL,pH7.4。

制法:将蛋白胨、胆盐、乳糖溶于水中,校正pH,加入指示剂,分装,每瓶50mL或每管5mL,,并倒置放入一个杜氏小管,121C灭菌15min。

②伊红美蓝琼脂培养基:制法:将伊红美蓝琼脂粉溶于水中,校正pH后分装.121C灭菌15min备用。

平板划线法:接种是采用平板划线的方法将初发酵的大肠杆菌进行接种。

四、实验方法1、水样的采集:1)自来水:先将自来水龙头用酒精灯火焰灼烧灭菌,再开放水龙头使水流5min,以灭菌三角瓶接取水样以备分析。

细菌的分离培养实验目的细菌的分离培养实验是一种常用的实验方法,旨在将混合细菌群体分离开来,以便研究和分析单个细菌的特性和功能。

本实验的目的是通过适当的培养条件,使细菌在培养基上生长并形成单个菌落,从而得到纯种细菌,为后续的研究提供基础。

实验步骤如下:1. 样品收集:首先选择合适的样品进行采集,例如土壤、水样、食品等。

收集样品时要注意避免外界污染,使用无菌容器进行采集。

2. 样品处理:将采集到的样品进行处理,以去除大颗粒杂质。

可以通过过滤、离心等方法将细菌从样品中分离出来。

3. 制备培养基:根据不同细菌的需求,准备适当的培养基。

培养基可以分为固体培养基和液体培养基两种。

固体培养基中添加适量的琼脂或琼脂糖,使其凝固后形成固体。

4. 接种细菌:将处理后的样品取适量涂布在培养基表面,或者加入到液体培养基中。

涂布法适用于分离菌落较大且培养时间较长的细菌,液体培养法适用于分离菌落较小且培养时间较短的细菌。

5. 培养条件:将接种后的培养基置于适当的培养箱或培养器中,控制温度、湿度和通气条件。

不同细菌对培养条件的要求不同,需要根据具体情况进行调整。

6. 观察和分离:在培养一段时间后,观察培养基上是否出现单个菌落。

如果出现单个菌落,可以使用无菌的移液管或铁环将其分离到新的培养基上。

如果没有出现单个菌落,可能是由于细菌的密度过高或培养条件不适合,需要进行适当调整。

7. 保存纯种:将分离得到的纯种细菌进行保存,可以使用冷冻保存或制备细菌种子库。

保存时要注意使用无菌的保存容器,并在适当的温度下存放。

细菌的分离培养实验可以帮助我们研究细菌的特性和功能,对于了解细菌的生长规律、代谢途径、致病机制等方面具有重要意义。

通过分离培养,我们可以得到纯种细菌,便于后续的生理、生化和遗传实验。

同时,该实验也有助于鉴定和筛选具有特定功能的细菌,例如产酶菌株、抗生素产生菌株等。

细菌的分离培养实验是一项重要的实验方法,通过适当的培养条件和技术手段,可以将混合菌群中的细菌分离开来,得到纯种细菌,为后续的研究提供基础。

精心整理细菌的培养与分离技术一、基本条件二、细菌的接种与分离技术三、细菌培养的方法四、细菌的生长现象五、细菌L 型的检查一、基本条件(一)细菌实验室1.2.3. 4. 5.菌处理。

6.7. 1. 2. 3.4. 5. pH二、细菌的接种与分离技术(一)平板划线分离法在被检标本中,常混杂有多种细菌,平板划线分离法可使这多种细菌在培养基表面分散生长,各自形成菌落,以便根据菌落的形态及特征,挑选单个菌落进行纯培养。

常用的平板划线分离法有以下两种: 1.连续划线分离法杂菌不多的标本。

2.分区划线分离法杂菌量较多的标本。

(二)斜面接种法该法主要用于单个菌落的纯培养、保存菌种或观察细菌的某些特性。

(三)液体接种法多用于一些液体生化试验管的接种。

(四)穿刺接种法此法主要用于半固体培养基、明胶及双糖管的接种。

(五)倾注平板法测定牛乳、饮水和尿液等标本细菌数时常用此方法。

(六)涂布接种法常用于纸片法药物敏感性测定,也可用于被检标本中的细菌计数。

三、细菌培养的方法根据临床初步诊断及待检细菌的种类,可选用不同环境条件进行培养。

常用的有需氧培养法、二氧化碳培培养瓶置35℃6~18h后,用肉眼观察其生长现象,如:溶血、产生气体或混浊度等。

应每天肉眼检查细菌生长情况,若为生长阳性应做进一步的分离鉴定和药敏;若为生长阴性,应孵至第7天弃去。

有些细菌如奈瑟菌属和嗜血杆菌属的菌株,心杆菌属、放线杆菌属的细菌都需要较长时间培养。

血培养孵育24h后,肉眼观察阴性的血培养瓶,一般不需做常规显微镜检查,因培养物中有105菌落形成单位CFU/ml,才能通过革兰染色检出细菌。

(三)细菌在半固体培养基中的生长现象半固体培养基用于观察细菌的动力,有动力的细菌除了在穿刺接种的穿刺线上生长外,在穿刺线的两侧均可见有混浊或细菌生长的小菌落。

五、细菌L型的检查细菌L型是细胞壁缺陷从而生物学特性发生改变的一种细菌,是细菌在不利环境下种系保存的一种形式。

细菌分离与鉴定方法1.纯培养纯培养是将混合细菌通过稀释法或不同稀释度悬浮液的涂布、扩散或稀释平板接种法接种在适宜的培养基上,使各菌种生长成独立的菌落。

这样可以得到洁净的菌液或洁净的菌落。

2.菌落形态观察经纯培养得到菌落后,可以观察菌落特征,如菌落形状、颜色、大小、边缘等。

这些特点有助于初步区分不同的菌种。

3.各种培养基的利用根据细菌对不同种类培养基的利用差异,可以采用不同种类培养基进行分离与鉴定。

例如,选择亲水性对细菌有选择性的培养基可以分离出产胆红素的细菌。

4.微生物常规方法利用常规的生理生化特性进行鉴定,包括氧需求情况(需氧、厌氧、需气氛)、产气性、产酸性、产胆红素等特征。

5.细胞形态与结构鉴定利用显微镜观察细菌的形态特征,包括形状、大小、聚集方式等。

染色方法,如革兰氏染色和抗酸染色,可以帮助确定细菌的细胞壁结构、染色性质、胞内结构等。

6.生化反应测试通过观察细菌在特定生化反应条件下产生的能量代谢产物,如产气、酸碱反应等,可以推测出细菌的代谢途径和能力。

常用的生化反应试剂盒,如API系统和VITEK系统,可以通过细菌的酶活性、营养利用和代谢产物等参数对细菌进行鉴定。

7.16SrRNA基因分析16SrRNA基因是细菌特有的核糖体RNA的组成部分,其序列具有高度保守性和广泛分布性。

通过对16SrRNA基因的测序和比对,可以确定细菌的亲缘关系和系统发育位置,进而确定细菌的名称和分类。

细菌分离与鉴定方法的选择取决于需求和目标。

对于一般的实验室课程或常规鉴定需要,常规的菌落形态观察、生理生化试验和染色方法可以满足要求。

而对于复杂的鉴定和分类,特别是对于新菌种或未知细菌的鉴定,16SrRNA基因分析是一种非常有力的方法。

细菌的分离培养技术一、常用培养基的制备(一)肉膏汤培养基 (broth medium)1、成分牛肉浸膏3~5g 蛋白胨10g 氯化钠5g 蒸馏水1000ml2、制法(1)于1000ml蒸馏水中加入上述成份,混合加热溶解。

(2)调整pH为7.4~7.6,煮沸3~5min,用滤纸过滤。

(3)分装于适当容器内,高压灭菌103.43Kpa 20min ,置阴暗处或冰箱中贮存备用。

3、用途供一般细菌培养之用,亦可制备糖发酵管及琼脂培养基用。

(二)肉浸汤培养基(infusion medium)1、成分⑴新鲜牛肉(去脂绞碎)500g 蛋白胨10g⑵氯化钠5g 蒸馏水1000ml2、制法(1)取新鲜牛肉(兔肉)除去肌键、肌膜及脂肪,切成小块后用绞肉机绞碎或用刀剁碎,置于糖瓷或铝制锅中,每500g碎肉加水1000ml混合后置冰箱中过夜。

(2)次日取出肉浸液,搅拌均匀,煮沸30min并常搅拌以免沉淀烧焦。

如蛋白质已凝固,即停止加温,补足失去水分。

(3)用纱布或绒布挤压过滤,使所有肉汁尽量挤出,再用脱脂棉滤入大三角烧瓶内。

(4)在滤液中加入蛋白胨(10g/L)、氯化钠(5g/L),再加热使其全部溶解。

(5)调整pH至7.6~7.8,煮沸10min,以滤纸过滤。

(6)分装三角烧瓶,塞好棉塞,再用厚纸将瓶口扎好,高压灭菌103.43KPa 20min,冷却后置阴暗或冰箱中保存备用。

3、用途供作基础培养基用,营养较肉膏汤好。

一般营养要求不高的细菌均能生长。

(三)普通琼脂培养基(agar medium)1、成分牛肉浸膏3~5g 蛋白胨10g 氯化钠5g 琼脂20~25g蒸馏水1000ml2、制法⑴将上述成分置于三角烧瓶中,煮沸使其溶解(须防止外溢),并补足由于蒸发失去的水分。

⑵趁热调整pH至7.6,以绒布过滤,分装试管或烧瓶内,高压灭菌103.43KPa 15min。

⑶琼脂斜面培养基制法:高压灭菌后,趁琼脂尚未凝固前,将其分装在已灭菌的试管内,斜放在台面上,待凝固后即成琼脂斜面培养基。

琼脂平板培养基制法:经高压灭菌后的培养基冷却至50~55℃时,打开瓶口棉塞,将琼脂倒入已灭菌的平皿内(直径9cm 的平皿约需培养基20ml),待凝固后即成琼脂平板培养基。

平板培养基制成后,通常都是倒置的,这种放置既便于取放,又有利于避免水分蒸发,以及保持无菌状态。

普通琼指培养基亦可用市售的营养琼脂粉制备。

取4.5g营养琼脂粉加蒸馏水100ml,高压蒸汽灭菌后倾注平皿即成。

3、用途供一般细菌培养用,并可作无糖培养基。

(四)半固体琼脂培养基(soft agar medium)1、成分⑴牛肉浸液(或牛肉膏汤)100ml⑵琼脂0.25~0.5g2、制法⑴将琼脂加于肉浸液中,加热溶化。

⑵以绒布过滤并分装试管,每管约1~1.5ml。

⑶高压灭菌103.43KPa 20min后,直立放置,待凝固后即成高层培养基,保存备用。

3、用途保存一般菌种用,并可观察细菌的动力。

(五)血液琼脂培养基(blood agar medium)1、配方一:⑴成分:①普通琼脂培养基100ml②脱纤维羊血(兔血)8~10ml⑵制法①将高压灭菌后的普通琼脂培养基(pH7.6)加热融化。

②冷至50℃左右,以无菌操作加入无菌脱纤维羊血(临用前置37℃水箱中预温30min)8~10ml,轻轻摇匀(防止产生气泡),倾注于灭菌平皿内或分装试管内,制成血琼脂平板或血琼脂斜面培养基。

③待凝固后,抽样于37℃培养18~24h行无菌试验,若培养基上无细菌生长即可使用或保存于4℃冰箱内备用。

⑶用途供分离营养要求较高的病原菌用。

2、配方二:⑴成分牛肉膏(pH7.8)800ml硫酸镁(493g/L)8ml脱纤维羊血80ml琼脂21~23g5g/L对氨基苯甲酸8ml⑵制法①将肉膏汤置于三角烧瓶内,加入硫酸镁、对氨基苯甲酸及琼脂,混合并使液体浸湿琼脂。

②加热溶解,或置于103.43kPa高压灭菌器内30min(可达融化与灭菌的目的)。

③取出后冷至50℃左右,以无菌操作加入无菌脱纤维羊血或兔血,轻轻摇匀,倾注平板,凝固后,抽样经37℃培养18~24h,如无细菌生长,冷藏备用。

⑶用途:供已使用过抗生素及磺胺药的病人标本分离培养。

(六)SS琼脂培养基(Salmonella-Shigella medium)1、成分这是一种选择性培养基,SS琼脂培养基配方较多,其基本原理一致。

2、制法⑴将牛肉膏、蛋白胨和琼脂加入水中,加热溶解。

⑵加入胆盐、乳糖、柠檬酸钠及柠檬酸铁,微微加热,使之全部溶解。

⑶调整pH至7.2后,用绒布或脱脂棉过滤。

⑷加入煌绿和中性红水溶液,再煮沸一次(无需高压灭菌),待冷至55℃左右倾注平板,凝固后将平板置37℃温箱中干燥30min 后应用或冰箱保存备用。

3、用途供分离培养肠道致病菌用。

(七)吕氏血清斜面培养基(Loeffler medium)1、成分⑴葡萄糖肉浸液100ml10g/L⑵动物血清(马、牛、羊等)300ml2、制法⑴用pH7.4肉浸液100ml,加入1g葡萄糖,溶解后与动物血清混合,分装于中试管内,每管4~5ml。

⑵放于血清凝固器内制成斜面,加热至80℃并维持30min,待血清充分凝固,但加热不能过高过快,否则其表面易产生气泡。

于第二d和第三d继用85℃灭菌1h。

⑶制成后进行无菌试验。

3、用途供分离培养白喉杆菌用。

二、细菌培养技术(一)平板划线分离培养法1、原理与应用通过划线,将混杂的细菌在平板表面逐一分散,经培养后,各自形成菌落(colony)。

根据菌落形态、特征挑选单个菌落,移种培养后,即得到纯种细菌。

2、材料琼脂平板培养基(简称普通平板)。

含菌标本(如脓汁、粪便与分泌物等)。

3、方法操作前先在盛培养基的平皿底上注明检查标本的名称(或编号)、接种日期及检查者的组别与代号。

平板划线法有几种,可根据不同情况选用其中一种。

(1)平行划线法。

(见图20-1)此法适用于含菌不多的液体标本,如脑脊液(CSF)、腹水、分泌物、脓汁以及稀薄的菌液等。

①左手斜持平板底,右手持接种环。

接种环在火焰上灭菌,冷却后,沾取一接种环标本,先在平板的一端涂开,并从此处开始向下划密集的平行线,约占平板面积的一半。

②将平板转180°角,从平板另一端开始也划密集的平行线,直到划满平板的剩余部分。

将平板底放入盖内,接种环火焰灭菌后放下,将平板倒置,37℃培养。

(2)分区划线法。

(见图20-2)此法适用于含菌多的检测标本,如粪便,喀痰、细菌固体培养物等。

①划线前的操作同平行划线法。

先在平板的一端将标本涂开并在平板的1/5~1/4面积上划密集的平行线,接种环火焰灭菌。

②将平板转约70°角,待接种环冷却后,使接种环通过已划线的1区5~7次,以后即不与1区接触作连续密集划线,约占平板面积的1/4,接种环再通过火焰灭菌。

③再转平板约70°,如上法在第3区划线,此后接种环不再灭菌。

④重复上述操作在第4区划线,划满余下的培养基表面。

将平板底放入盖内,接种环灭菌后放下,置37℃培养。

4、结果(1)培养后在第1、2区可观察到密集的细菌菌苔。

(2)在第3、4区可见单个细菌菌落(在划线上)。

(二)纯种细菌移种技术1、斜面培养基移种技术(1)材料琼脂斜面培养基经分离培养的平板培养物。

(2)方法①在琼脂斜面培养基试管上部标明移种的菌名(或编号)、接种日期、接种者的组别及代号。

②左手持长有细菌的平板底,右手持接种环。

接种环在火焰上灭菌冷却后,沾取平板划线上发育良好的孤立菌落。

把平板放回原处,立即用此手取斜面培养基斜持,用右手小指与手掌夹持棉塞,轻轻转动后拨出棉塞,管口通过火焰灭菌。

③将已沾菌的接种环伸入斜面培养基的管底部的凝固水,沿斜面培养基的表面从底向上划一直线,然后再从底部向上划连续曲折线;也可不划直线只划曲折线。

取出接种环,管口通过火焰灭菌,塞好棉塞,放试管架上,接种环火焰灭菌后放下。

向斜面培养基上移种的细菌如果是生长在斜面培养基上的,或是生长在液体培养基中的,则用左手同时斜持菌种管和斜面培养基两个管,右手无名指、小指手掌同时拔起夹持二个棉塞。

管口及接种环先经火焰灭菌后,从菌种管取菌立即移种到斜面上,塞好棉塞,接种环火焰灭菌后放下(见图20-4)。

然后将斜面培养基放37℃恒温箱中培养24h。

3、结果斜面表面形成菌苔2、液体培养基移种技术用于纯种细菌的增菌及观察细菌在液体环境中的生长特征(混浊生长,表面生长或沉淀生长)(1)材料肉汤培养基斜面培养物(大肠埃希菌、化脓性链球菌、枯草芽胞杆菌)(2)方法①取接种环在火焰上灼烧灭菌、冷却。

②以“双管移植法”左手持细菌斜面培养物和肉汤培养基两支试管,右手持接种环,按无菌操作法取少量细菌,将沾菌的接种环按图20-5在斜倾的接近液面的管壁上轻轻涂抹研匀,试管直立使沾附在管壁上的细菌没入液体中,接种后放37℃恒温箱中培养。

(3)结果①浑浊生长大肠埃希菌菌液呈均匀混浊,管底有少量沉淀。

②沉淀生长化脓性链球菌菌液管底有沉淀,菌液无明显浑浊。

③菌膜生长枯草芽胞杆菌菌液表面形成膜状物。

3、半固体培养基移种技术(高层穿刺培养法)用于保存菌种及间接检查细菌有无动力。

(1)材料半固体培养基。

细菌斜面培养物。

(2)方法①将接种针经火焰灭菌冷却后,从斜面培养物表面沾取细菌。

②用无菌法穿刺接种,将接种针刺入半固体培养基正中央,深度达距管底0.5cm处停止,然后循原路退出。

注意在刺入及拔出时要保持接种针不向穿刺线外摆动。

③试管口通过火焰灭菌,塞上棉塞。

接种针经火焰灭菌。

培养物放37℃恒温箱中培养。

(3)结果:有动力的细菌呈扩散生长,无动力的细菌沿穿刺线生长。