青海地域文化

- 格式:docx

- 大小:21.35 KB

- 文档页数:11

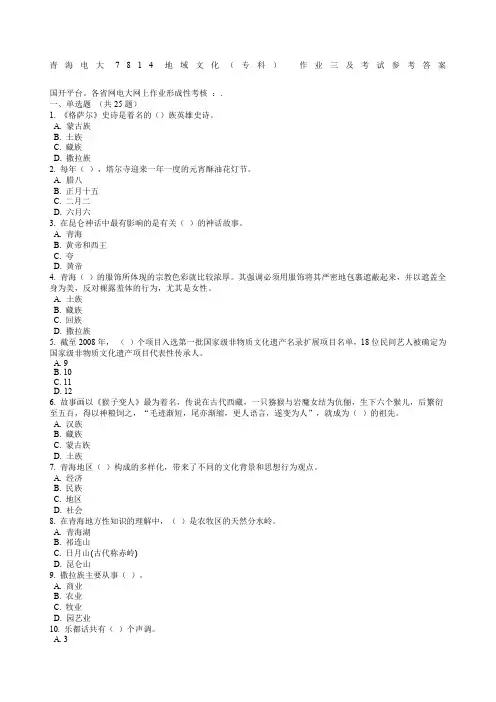

青海电大7814地域文化(专科)作业三及考试参考答案国开平台。

各省网电大网上作业形成性考核:.一、单选题(共25题)1. 《格萨尔》史诗是著名的()族英雄史诗。

A. 蒙古族B. 土族C. 藏族D. 撒拉族2. 每年(),塔尔寺迎来一年一度的元宵酥油花灯节。

A. 腊八B. 正月十五C. 二月二D. 六月六3. 在昆仑神话中最有影响的是有关()的神话故事。

A. 青海B. 黄帝和西王C. 夸D. 黄帝4. 青海()的服饰所体现的宗教色彩就比较浓厚。

其强调必须用服饰将其严密地包裹遮蔽起来,并以遮盖全身为美,反对裸露羞体的行为,尤其是女性。

A. 土族B. 藏族C. 回族D. 撒拉族5. 截至2008年,()个项目入选第一批国家级非物质文化遗产名录扩展项目名单,18位民间艺人被确定为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

A. 9B. 10C. 11D. 126. 故事画以《猴子变人》最为著名,传说在古代西藏,一只猕猴与岩魔女结为伉俪,生下六个猴儿,后繁衍至五百,得以神粮饲之,“毛迹渐短,尾亦渐缩,更人语言,遂变为人”,就成为()的祖先。

A. 汉族B. 藏族C. 蒙古族D. 土族7. 青海地区()构成的多样化,带来了不同的文化背景和思想行为观点。

A. 经济B. 民族C. 地区D. 社会8. 在青海地方性知识的理解中,()是农牧区的天然分水岭。

A. 青海湖B. 祁连山C. 日月山(古代称赤岭)D. 昆仑山9. 撒拉族主要从事()。

A. 商业B. 农业C. 牧业D. 园艺业10. 乐都话共有()个声调。

A. 3B. 4C. 5D. 611. 汉代以前,青海基本上为()独居。

A. 土蕃B. 藏人C. 羌人D. 蒙古人12. 明代屯军的江浙()一带的能工巧匠,留居热贡一带,与当地人相互融合,艺术上相互吸收、取舍、创新,成就了“奇美天下”的堆绣艺术。

A. 中原B. 江浙C. 江淮D. 北京13. 马厂类型的各种陶器,以彩陶壶与器形较大的彩陶瓮为主。

探索研究作者简介:龚锐(1989—),女,藏族,陕西汉中人,大学本科,中级职称,研究方向:展览策划与实施。

[摘 要]以“千水之源、万山之宗,多元共生、人文河湟、大美青海”为办展理念,以打造黄河文明、河湟文化为核心开展历史文物展,展现出鲜明的区域特色,打造定位准确的展览体系,确保全方位、多角度地将青海历史文化用可知可感的形式传递给观众,从而在展览中展现出青海的中华文明进程,证明其拥有重要的地位,利用这条时空隧道带领人们走入不朽的青海历史文化中。

[关键词]青海省博物馆;青海历史文物展;创新理念[中图分类号]G265 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2022)32-0067-03 本文文献著录格式:龚锐.青海历史文物展板块分类及优势特点分析[J].天工,2022(32):67-69.龚 锐 青海省博物馆对于文物本身而言,其具有不可再生性,且展现出极其珍贵的文化资源价值。

文物具有传承历史的意义,能够更好地见证历史发展。

青海地域辽阔,拥有丰富的文化资源,自古以来,各民族聚居于此,作为连接中原农耕文化与西北游牧文化的文化纽带,青海文化尤为重要。

在不断推动历史发展的过程中,青海各族人民跟随历史发展脚步,创造了不朽的民族文化,在青海富饶而美丽的土地上留下了丰富多彩的历史印记。

结合丰厚的历史文化背景,青海本地留下了众多历史发展的遗迹,创造了繁多的历史遗物,这都归功于古代青海的先民们。

青海先祖通过长时间的辛勤劳作,利用智慧开创了众多文明产物。

青海文物是中华民族共有的文化瑰宝,也是中华民族精神凝聚的重要组成部分。

青海文物凝结了先人的智慧,延续了祖宗的血脉,是中华民族的文化瑰宝。

在历史发展过程中,其不仅记录了历史发展进程,更延续了中华文化,是传承中华文化的重要体现。

青海省博物馆建馆以来,为了将中华优秀传统文化发扬光大,创建了自己的文化发展任务,坚持为民服务,以民生作为建馆理念,通过搭建公共文化平台,更好地传承青海省优秀文化,并发扬中华优秀文化,同时也能够推动青海省精神文明建设,成为文化强省的主要建设动力。

青海方言胡汉三胡汉三是中国历史上一位鼎鼎大名的英雄人物。

他出生在青海,也是青海方言的代表人物之一。

青海方言作为汉语方言的一种,与普通话有着很大的差异,具有鲜明的特点。

而胡汉三作为青海方言的使用者,他的故事也给我们展示了这种方言的独特魅力。

首先,青海方言与普通话相比,在发音上存在较大的区别。

中原地区的普通话以平声为主,而青海方言则偏重于三声的使用。

这对于说普通话的人来说,听起来可能会觉得有些陌生。

胡汉三作为一个精通青海方言的人,他的发音也自然与普通话不同。

他的语调抑扬顿挫,充满了古朴的韵味,更具有乡土气息。

其次,青海方言在词汇和表达方式上,也有着与普通话截然不同的特点。

青海方言更加注重口语表达,几乎每个词语都有对应的方言表达。

例如,在普通话中,“你好”对应的是“你好”,而在青海方言中,可能会说成“阿客哇”或者“阿左哇”。

这样独特的表达方式,让青海方言变得丰富多彩,令人耳目一新。

胡汉三作为青海方言的使用者,在他的故事中也展现了方言的魅力。

他善于利用方言与人交流,尤其擅长用方言调侃和戏弄他人。

有一次,胡汉三在与敌人交手时,敌人用标准的普通话向他喊话。

胡汉三毫不示弱地用青海方言回应,让敌人一时无言以对。

这一幕生动地展示了方言的独特力量,不仅可以沟通交流,更可以巧妙运用,达到出人意料的效果。

那么,青海方言与普通话相比,究竟哪种更好呢?每种方言都有其自身的特点和魅力。

普通话是我们国家的共同语言,方便沟通和交流。

而方言则是我们民族文化的重要组成部分,具有浓厚的地域特色。

在面临方言与普通话之间的选择时,我们不妨把它们看作是一种互补关系,各有所长,共同发展。

因此,胡汉三的故事不仅让我们了解了青海方言的特点和魅力,更引发了对方言文化的思考。

方言作为一种地域文化的传承,应该被更多地关注和尊重。

它们代表着一个地区的历史和风情,是传承民族文化的重要纽带。

最后,作为一个精通青海方言的人,胡汉三用自己的智慧和勇气,书写了属于自己的英雄传奇。

青海房屋类型

青海是一个自然秀美的地方,其建筑也不例外。

青海的建筑构成了独特的苍茫

风景线,充满了浓浓的地域特色。

青海的房屋建筑具有许多不同的特点,表现出鲜明的文化特色。

青海的房屋类型主要分为砖瓦房和木材房,其中砖瓦房类型的更多,以隆力奇,葱郁格和回罘这三种主要类型为代表。

隆力奇是由林心家具制作的用砖瓦砌成的房子,底座由砖、石灰和泥浆砌成,顶部由瓦片保护,用水泥一级;林心家具以“牢固”和“易于修缮”的特点而享誉全国。

葱郁格是山东木板和平砖结合的民居,多见于青海的大山深处,地下的基体由木板搭建而成,上面是砖瓣,更显坚固和实用;回罘式房屋多木板搭建,双层屋顶采用深夜砖砌成,这么搭建也使其具有抗风性强,特别有助于减少污染,它也是一个理想的居住环境。

反映出青海民族独特文化的房屋建筑包括彩铜文明、藏式房屋、内蒙古窑洞、

瓦布房等。

藏式房屋因墙壁较低而比较节省材料,多半由混凝土搭建而成,且有鲜艳的彩旗装饰,其独特的布局也使它成为地区建筑的重要宣传点;受罗斯派房屋的影响,内蒙古窑洞拥有特殊的花窗装饰,屋顶采用彩铜瓦,既坚实又耐用,空气流动良好,营造出非凡的舒适性;瓦布房也是受瓦斯和米笠的影响,其面部由木材组成,墙壁立面则由竹编成,贴上瓦布,把室内室外划分开来,具有独特的装饰形式。

勃艮第省枫叶红,青海剑锋相对,它不仅仅是一个因自然而美丽,还因独特的

文化建筑格调而著称。

青海的房屋类型定义了其地域文化的景色,它既保留了砖瓦房屋的抗风性和实用性,更强调了藏式房屋、内蒙古窑洞和瓦布房等传统建筑的中式艺术特点,使得青海建筑始终保持一贯的国。

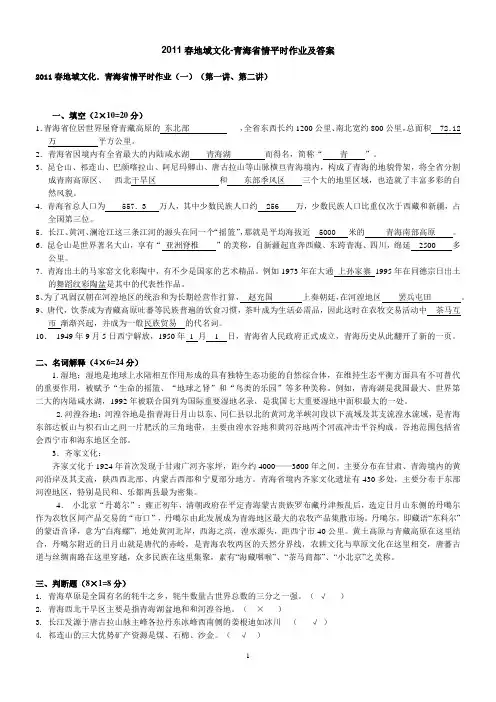

2011春地域文化-青海省情平时作业及答案2011春地域文化.青海省情平时作业(一)(第一讲、第二讲)一、填空(2×10=20分)1.青海省位居世界屋脊青藏高原的东北部,全省东西长约1200公里、南北宽约800公里,总面积72.12万平方公里。

2.青海省因境内有全省最大的内陆咸水湖青海湖而得名,简称“青”。

3.昆仑山、祁连山、巴颜喀拉山、阿尼玛卿山、唐古拉山等山脉横亘青海境内,构成了青海的地貌骨架,将全省分割成青南高原区、西北干旱区和东部季风区三个大的地里区域,也造就了丰富多彩的自然风貌。

4.青海省总人口为 557.3 万人,其中少数民族人口约256 万,少数民族人口比重仅次于西藏和新疆,占全国第三位。

5.长江、黄河、澜沧江这三条江河的源头在同一个“摇篮”,那就是平均海拔近 5000 米的青海南部高原。

6.昆仑山是世界著名大山,享有“亚洲脊椎”的美称,自新疆起直奔西藏、东跨青海、四川,绵延2500 多公里。

7.青海出土的马家窑文化彩陶中,有不少是国家的艺术精品。

例如1973年在大通上孙家寨1995年在同德宗日出土的舞蹈纹彩陶盆是其中的代表性作品。

8、为了巩固汉朝在河湟地区的统治和为长期经营作打算,赵充国上奏朝廷,在河湟地区罢兵屯田。

9、唐代,饮茶成为青藏高原吐蕃等民族普遍的饮食习惯,茶叶成为生活必需品,因此这时在农牧交易活动中茶马互市渐渐兴起,并成为一般民族贸易的代名词。

10.1949年9月5日西宁解放,1950年 1 月 1 日,青海省人民政府正式成立,青海历史从此翻开了新的一页。

二、名词解释(4×6=24分)1.湿地:湿地是地球上水陆相互作用形成的具有独特生态功能的自然综合体,在维持生态平衡方面具有不可替代的重要作用,被赋予“生命的摇篮、“地球之肾”和“鸟类的乐园”等多种美称。

例如,青海湖是我国最大、世界第二大的内陆咸水湖,1992年被联合国列为国际重要湿地名录,是我国七大重要湿地中面积最大的一处。

青海民族团结演讲稿

尊敬的评委老师,各位来宾,大家好!

我今天非常荣幸能够在这里发言,分享一些对于青海民族团结的看法

和体会。

青海,一个极具民族特色和地域文化的省份。

这里拥有着丰富的自然

资源、独特的地域文化和各民族独有的传统风俗。

在这片美丽的土地上,汉族、藏族、回族、土族、撒拉族等56个民族共同生活、繁衍发展,团结友爱、和谐共处。

民族团结是青海社会发展的重要保证。

发展经济、促进民族团结是一

体两翼,相互依存、相互促进,相得益彰。

青海在促进民族团结方面,采取了许多措施,如加大对民族地区的扶持力度,鼓励多元经济的发展,弘扬各民族优秀文化和传统风俗,并加强民族团结宣传教育,营

造出一个良好的社会氛围。

民族团结不是口号,更不是权宜之计,而是需要通过实际行动和努力

得到落实。

我们可以从许多具体行动方面看到,青海省政府非常注重

在教育、文化传播等方面加强对于各民族之间的融合和交流,让不同

民族之间的文化底蕴得到了保护和弘扬。

同时,政府还在基层组织建

设方面,加强了中心工作讨论,提高组织领导者的文化水平和管理能力,进一步激发了全体群众参与民族团结的积极性。

最后,我想强调的是,民族团结不仅是青海的重要宝藏,更是全国和

全世界共同的财富。

我们应当共同反对种族歧视,推动文化多样性的

交融和发展。

青海人民将一如既往地团结在一起,共同拥护、推动民

族的繁荣昌盛,为全国各族人民树立起一个充满多元和谐的社会风貌。

青海湟水流域历史文化追忆之十一文化是一种符号,印证着历史的印痕。

没有文化,历史上不会有永存的事物。

历史和文化是一个地域的标志,是一个民族的灵魂,是人类时空隧道永久的记忆,是无形的根,无价的宝。

然而,当寻根文化的守望者们以现代人感受世界的方式去领略古代文化遗风,寻找文化的根脉时,发现地域文化却显得那么苍白,似乎文化价值受到了现代精神的冲击,以至于在一个大区域尘封已久,或者说孤芳独赏。

然时至今日,寥寥无几的寻根者们依然矗立在历史文化的故垒上守望着,试图抛开泥沙绽放其固有的辉煌和灿烂。

中华文化是世界文明的一部分,河湟文化是中华文明的重要组成部分。

作为河湟文化重要发源地之一的民和回族土族自治县,自古以来是河西雄关三河要塞。

六千多年的烽火烟尘,涅槃重生,这里已经是史前文明的重要发祥地,是多民族文化交融汇合的前沿,是民俗文化极其丰富的宝库,是河湟地区文化旅游的景观画廊……让我引领,走进民和——河湟民俗文化的富矿宝库我圈子里的一位朋友曾毫不掩饰地告诉过我有关县域文化的严肃话题,他说民和作为东部城市的前沿,接受信息和新生事物的确比较快,但丢的也比较快。

至于文化县的说法,几乎没听说过。

我当时脸红了,有点颜面扫尽。

我曾不止一次地叩问过自己,民和真的没文化吗?对我这个比较了解民和的所谓文化人而言,民和不仅有文化,而且如串串明珠,俯拾皆是。

只是县人缺乏对文化的认知和深度开发,得的是文化缺失症罢了。

我十二分赞成中国作协副主席、著名的作家丹增的说法:“我推崇文化。

世界上最强大的东西是什么?不是别的,只有文化。

文化如水,润物无声。

”荷兰哲学家冯·皮尔森曾说:“‘文化’不是一个名词,而是一个动词;文化必须变得更有动态性,更注重未来取向。

一个国家或民族,什么能使她真正地强盛?或者说她用什么能够打败别人?是经济发展吗?是科技进步吗?有可能的,但最终能够打败别人的只有文化。

文化,曾使我们成为世界上历史最悠久的文明古国。

是的,世界上走得最远的是商人,比商人走得更远的是商品,比商品和商人走得还要远的是文化。

中国11个地域文化传统中国是一个拥有悠久历史和丰富文化传统的国家,不同地域的文化传统各具特色,深受人们喜爱。

在中国,有11个地域的文化传统尤为引人注目,它们分别是华北、东北、华东、华南、西南、西北、华中、港澳台、少数民族地区、海外华人和海外华侨地区。

华北地域的文化传统以京派文化为代表,包括了北京、天津和河北、山西、内蒙古等地的传统文化。

这里的文化传统以汉族文化为主,包括了京剧、京菜、京韵等独特的文化表现形式。

东北地域的文化传统以满族文化为代表,包括了黑龙江、吉林、辽宁等地的传统文化。

这里的文化传统以满族传统服饰、满洲舞蹈、满洲歌谣等为特色。

华东地域的文化传统以江南文化为代表,包括了上海、江苏、浙江、安徽、福建等地的传统文化。

这里的文化传统以江南水乡文化、江南园林、江南美食等为特色。

华南地域的文化传统以岭南文化为代表,包括了广东、广西、海南等地的传统文化。

这里的文化传统以岭南建筑、岭南美食、岭南音乐等为特色。

西南地域的文化传统以川滇文化为代表,包括了四川、云南、贵州、西藏等地的传统文化。

这里的文化传统以川剧、川菜、藏族服饰等为特色。

西北地域的文化传统以陇右文化为代表,包括了陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的传统文化。

这里的文化传统以丝绸之路文化、陕北民歌、新疆舞蹈等为特色。

华中地域的文化传统以楚文化为代表,包括了湖北、湖南、河南等地的传统文化。

这里的文化传统以楚剧、楚菜、楚文化遗址等为特色。

港澳台地域的文化传统以粤文化、闽文化、台湾文化为代表,包括了香港、澳门、台湾等地的传统文化。

这里的文化传统以粤剧、闽南文化、台湾民俗等为特色。

少数民族地区的文化传统以少数民族文化为代表,包括了各地的少数民族地区。

这里的文化传统以藏族舞蹈、蒙古族服饰、彝族传统节日等为特色。

海外华人地区的文化传统以华侨文化为代表,包括了海外的华人社区。

这里的文化传统以华侨华人的传统习俗、节日庆典等为特色。

海外华侨地区的文化传统以华侨文化为代表,包括了海外的华侨社区。

青海电大7814地域文化(专科)作业三及考试参考答案国开平台。

各省网电大网上作业形成性考核:.一、单选题(共25题)1. 《格萨尔》史诗是着名的()族英雄史诗。

A. 蒙古族B. 土族C. 藏族D. 撒拉族2. 每年(),塔尔寺迎来一年一度的元宵酥油花灯节。

A. 腊八B. 正月十五C. 二月二D. 六月六3. 在昆仑神话中最有影响的是有关()的神话故事。

A. 青海B. 黄帝和西王C. 夸D. 黄帝4. 青海()的服饰所体现的宗教色彩就比较浓厚。

其强调必须用服饰将其严密地包裹遮蔽起来,并以遮盖全身为美,反对裸露羞体的行为,尤其是女性。

A. 土族B. 藏族C. 回族D. 撒拉族5. 截至2008年,()个项目入选第一批国家级非物质文化遗产名录扩展项目名单,18位民间艺人被确定为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

A. 9B. 10C. 11D. 126. 故事画以《猴子变人》最为着名,传说在古代西藏,一只猕猴与岩魔女结为伉俪,生下六个猴儿,后繁衍至五百,得以神粮饲之,“毛迹渐短,尾亦渐缩,更人语言,遂变为人”,就成为()的祖先。

A. 汉族B. 藏族C. 蒙古族D. 土族7. 青海地区()构成的多样化,带来了不同的文化背景和思想行为观点。

A. 经济B. 民族C. 地区D. 社会8. 在青海地方性知识的理解中,()是农牧区的天然分水岭。

A. 青海湖B. 祁连山C. 日月山(古代称赤岭)D. 昆仑山9. 撒拉族主要从事()。

A. 商业B. 农业C. 牧业D. 园艺业10. 乐都话共有()个声调。

B. 4C. 5D. 611. 汉代以前,青海基本上为()独居。

A. 土蕃B. 藏人C. 羌人D. 蒙古人12. 明代屯军的江浙()一带的能工巧匠,留居热贡一带,与当地人相互融合,艺术上相互吸收、取舍、创新,成就了“奇美天下”的堆绣艺术。

A. 中原B. 江浙C. 江淮D. 北京13. 马厂类型的各种陶器,以彩陶壶与器形较大的彩陶瓮为主。

读 书- 70 -作为雄踞世界屋脊青藏高原东北部,拥有热贡文化、格萨尔文化(果洛)和藏族文化(玉树)三大国家级文化生态保护实验区的青海省,是目前被列入国家级文化生态保护实验区数量最多的省份。

由于特殊的地理区位和历史沿革,青海在生态多样性和人文多元化上形成的独特的自然和人文景观,造就了多民族积淀深厚、形式多样、特色鲜明的非物质文化遗产,不仅渗透于人类社会生活的各个方面,且塑造并影响着人类的生存与发展。

近年来,青海省统筹做好文化生态保护实验区建设,着力提升非物质遗产的保护水平,呈现出保护区核心区域整体性保护不断加强,区域特色文化品牌影响力不断提高的良好态势。

对青海省文化生态保护实验区的研究成果不断涌现,但专著鲜见。

2022年6月,杨自沿先生主编的《青海省文化生态保护实验区探索与实践》一书面世,引起了强烈反响。

该书从策划到出版历时5年,是全国第一本系统研究文化生态保护实验区的专著,对保护传承弘扬青海优秀传统文化,梳理研究青海文化生态保护实验区整体性保护的成功实践,推动黄河流域文化生态保护的高质量发展,重视顶层设计和有关文化生态保护实验区理论研究,强化核心区保护,培育特色文化品牌等具体工作,做出了细致明确的分析,同时,对如何有效地保护文化遗产也做了深入思考。

我与自沿先生相识甚久,1985年7月,他毕业于安徽师范大学中文系,自愿从江淮大地来到青藏高原,先后供职于商务、文化、政策、宣传、大学、党校等部门和单位,长期致力于地域文化的研究,具有扎实的理论素养和文字功底。

多年来,自沿先生深耕青海,热爱青海,一直专注于青海这片高天厚土之上的文化根脉,文化底蕴深厚,曾主编《青海文化知识读本》《青海区域经济》,出版个人专著《大美青海研思录》《闲思录》,撰写的多篇研究报告和理论文章在各类评奖中屡获殊荣,对青海地域文化的命名、打造“中华民族特色文化的重要保护地”等积极建言献策。

高天厚土上的文化传承——《青海省文化生态保护实验区探索与实践》辛 茜Copyright ©博看网. All Rights Reserved.读 书- 71 -在全球化、信息化、商业化社会环境下,一些传统文化所赖以生存的社会结构和形态、功能和性质发生了很大的变化或不再存在,作为传统社会表达方式的传统文化由于不能适应这种变化而逐渐走向消亡。

理论LILUN进西部等精神文明建设实事项目,推进博物馆、图书馆、文化馆免费开放。

充分利用春节、清明、端午、中秋等传统节日,深入开展“我们的节日”主题活动,弘扬优秀传统文化。

组织文艺工作者深入农牧区开展“欢乐乡村”巡回演出活动,举办非物质文化遗产作品展、摄影书画展、元宵灯展等大型文化活动。

加快发展文化产业,不断满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求。

推进文化体制改革工作,完成了广电网络整合、文化市场综合执法、文艺院团和出版单位转企改制工作。

加快建设特色文化产业园区和基地,实施特色文化产业培育工程,推进文化市场发展。

文艺作品创作和生产精彩纷呈,电视剧《青海花儿》和大型历史文献记录片《百年青海》在中央电视台热播,《藏羚羊》、《热贡神韵》获第四届全国少数民族汇演剧目金奖。

话剧《春回玉树》、舞蹈诗剧《风从青海来》《藏舞经典》在全国巡演,汉藏双语动画片《寻找智慧精灵》,填补了青海省没有原创动漫作品的空白。

青海文化旅游节、国际诗歌节、三江源摄影节、山地记录片节、水与生命音乐之旅等大型文化展演活动,主题突出,特点鲜明,受到广大群众的好评。

(作者系省委宣传部常务副部长)思想引领实践,精神激励行动。

一个人有了精神,才可能积极向上;一个民族有了精神,才可能发展自强;一个地方有了自己独特的精神,才能在发展中脱颖而出。

绵延不衰的地域精神,不仅成为各地又好又快发展的力量支点,也成为引领各地科学发展的巨大目标动力。

回顾青海的发展历程,在中国共产党的领导下,青海各族人民继承中华文化的优良传统,弘扬中华民族伟大精神,在革命、建设、改革的各个时期,不断塑造了紧扣时代脉搏、反映时代特征、具有地域特点的精神品格。

在革命战争年代,红军在果洛州班玛县子达木沟口岩石上留下了“响应北上抗日反蒋斗争”的标语;西路军将士在祁连山区浴血奋战,为中国革命作出了巨大牺牲,表现出坚持革命、不畏艰险的英雄主义气概和为党为人民英勇献身的精神。

新中国成立之初,老一代开拓者和创业者在青藏公路建设和柴达木开发的进程中,形成了“艰苦创业、无私奉献、勇于创新、团结奋斗、科学务实”的柴达木精神。

西宁古城的历史是一部生动的地域民族文化史。

从西汉“河开西郡”开始到元明清时期西宁多元民族格局,形成了西宁丰富的历史文化内容。

古城台也成为西宁历史文化传播与变迁的见证。

一、古城台与西平郡设西平郡是继西平亭后中原政权在湟水流域“屯田戍兵”政策的延续。

东汉王朝为了加强对西域边疆的统治,于东汉建安年间从金城郡中迁置西平郡;辖西都、临羌、安夷、破羌四县,并以西都为西平郡的郡治(引自崔永红《青海通史》),西都即今青海西宁。

曹魏初年,西平郡在西平亭的基础上扩建,于其西面新增南、西、北城。

《水经注•湟水》记载:“魏黄初中建西平郡城,凭依故亭增筑南、西、北三城,以为郡治”。

从西平亭到西平郡的演变发展,说明了中原文化在西宁地区的影响由东逐步向西扩散的历史进程。

西汉政权向河湟地区扩张之前,古羌文化是西宁地区的原著文化,西宁北川沈那古遗址为古羌文明的存在提供了证据。

两汉至魏晋初年,中原汉文化随着屯田政策逐步进入西宁,影响西宁地方文化,并不断与羌文化交流融合,成为构成西宁地方文化的重要元素。

从西平亭到西平郡的演变展印证了汉、羌文化在西宁地区的进一步融合,这也为西宁多元民族文化格局的形成奠定了基础。

二、古城台与南凉国在西宁历史上,第二次民族文化迁入、融合与东晋时期的南凉政权息息相关。

东晋隆安元年(397年)至东晋义熙十年(414年)的十八年间,秃发氏三兄弟依次在河湟地区经营南凉政权,其都城也几经迁转。

秃发利廘孤即位后,将都城迁往西平,其西平都城在今西宁市西郊古城台一带(引自崔永红《青海通史》)。

南凉政权的乌孤家族起源于鲜卑,鲜卑本是辽东北的部落,东汉以前依附匈奴,魏晋时期分为东部鲜卑(宇文部、慕容部)和西部鲜卑(拓跋部、秃发部、乞伏部)。

其中慕容部在伏俟城(青海湖西北),联合诸羌酋长,建立吐谷浑政权。

秃发部在曹魏时期迁入河西走廊和湟水流域,与汉族、羌族杂居,东晋时古城台与西宁民族文化历史■文/马婧杰·2013·01期在河湟地区建立南凉国政权,以今青海民和县史那村为都城,后迁都西宁。

传承与保护:非物质文化遗产视野下的青海平弦戏艺术作者:沈玉梅来源:《群文天地》2011年第15期青海平弦戏脱胎于青海平弦坐唱曲艺,于1958年搬上舞台,成为青海地区独有的地方剧种,也是青海唯一形成专业剧团的地方剧种。

青海平弦戏的前身青海平弦早期称作平调、西宁曲子、西宁赋子、西宁赋子腔,因为其主调“赋子腔”主要流行于西宁地区而得名。

平弦主要流传在以西宁为中心的湟中、湟源、大通、互助等湟水流域农业区。

平弦音乐属于曲牌联套体结构,是一种比较高雅的音乐曲调,分为赋子腔、背宫调、杂腔、小点、下背宫五类,唱腔委婉绮丽,优美动听;唱词对仗工整、严谨典雅,是青海地方曲艺中的“阳春白雪”。

据平弦老艺人王善卿、秦印堂等人讲,青海平弦是清代中叶从内地传入青海的,以上说法由于历史和文化原因,均无文字记载,我们看到的最早平弦唱词手抄本是清咸丰(1851—1861)年间成册的,收录了赋子腔、背工腔等数十段唱词。

从平弦的联曲结构、词本中可以看到其渊源来自多种渠道。

青海平弦的曲调原来只有赋子腔和背工腔两种,赋子腔为主,将这些音乐融入平弦,逐步发展和丰富,并形成了更能体现情感多变、色彩鲜明的联曲体形式的“杂腔”。

所以青海平弦是一种既有南腔,又有北调,既有青海特色,又有甘、秦、江浙韵味的地方戏曲艺术,这种戏曲艺术在长期的民族民间文化的交融中孕育出了青海平弦戏的雏形。

一、青海平弦戏语言的地域特色青海平弦戏的语言以西宁方言为主,有两个方面的表现:(1)青海平弦戏语言一般通俗易懂,词句结构也很严谨慎密,除[赋子]是二、二、三和三、三、四外,其余大多数是按曲调格式而创作字句,也即填词。

在青海平弦戏语言的传统曲词中,诗歌化的语言与青海民间语言有机地结合在一起,十分和谐统一,生动形象,具有鲜明的地方色彩。

同时,青海平弦戏传统曲词也大量运用了比喻、排比、对偶、夸张、反衬、烘托等修辞手法,从而增加了语言表现力。

(2)青海平弦戏的语言是一种韵文,它要求合辙押韵,唱来顺口。

单项选择题( 20 个)

1

、( )是青海省人口最多的民族。人类活动最早的地区之

一。

A 、藏族 B

、回族

C、蒙古族 D

、汉族

答案:

D

2

、青海汉族的来源,最早可以追溯到( )。

A 、汉代 B

、唐代

C、秦代 D

、魏晋南北朝

答案:

A

3

、青海汉族文化体系是以( )文化为基础形成的儒、释、

道,

杂揉,各取所需的文化局面。

A 、道家 B

、儒家伦理

C、佛教 D

、宗教

答案:

B

4

、藏族自古以来一直从事游牧为主的( ),因此有着丰富

的

( )生产经验。

A 、畜牧业 B

、农业

C、商业 D

、手工业

答案:

A

5

、受宗教文化的影响,藏族不捕杀野生动物,保护水资源,保护

森 林和草原资源,具有很强的( )传统,对于现代社会的生态文

明建设具有积极意义。

A、生态文化 B

、游牧文化

C、农耕文化 D

、商业文化

答案:

A

6

、藏族的居住因地而宜, 各不相同,以游牧为主的一般住在 (

)

A 、“碉房” B

、帐篷或毡房

C、平房 D

、庄廓

答案:

B

7、 ( )

大量伊斯兰信仰者集体移居青海,经过长期同当地各 民

族密切交往,逐步繁衍发展成今天的青海回族。

A 、汉代 B

、元代

C、唐代 D

、清代

答案:

B

8

、青海回族文化的宗教属性,是( )所具有的基本特征。

A 、佛教文化 B

、道教文化

C、伊斯兰教文化 D

、儒家文化

答案:

C

9

、青海的( )是回族穆斯林举行礼拜和宗教活动的场所,有

的还负有传播宗教知识、培养宗教职业者的使命。

A 、传统建筑 B

、清真寺

C、学校 D

、以上均不对

答案:

B

A、生态文化 B

、游牧文化

10

、撒拉族在历史上曾使用以(

)为基础的撒拉文,本民族称

C、建筑艺术 D

、饮食文化

之为“土尔克文 ”。

A 、英文字母 B

、汉语拼音

C、青海方言 D

、阿拉伯文字母歌舞

答案:

D

11

、青海撒拉族居住集中,不论大小,自成区域。房屋建筑形式是

木 泥结构平顶式建筑,住房四周以土墙围成( )。

A、三合院 B

、“庄廓 ”

C、院子 D

、四合院

答案:

B

12

、青海撒拉族信仰( )。

A 、伊斯兰教 B

、藏传佛教

C、道教 D

、佛教

答案:

A

13

、( )是青海省在全国唯一设有自治县的民族。

A 、藏族 B

、土族

C、回族 D

、撒拉族

答案:

B

14

、青海蒙古族有着悠久的独特的( )传统,表现在人们日常生

活的各方面,诸如衣食住行、婚嫁寿宴、年节喜庆、宗教活动、生

A、弹 B

、诵

产 劳动等方面。

A 、造型艺术 B

、服饰修饰

答案:

A

15、青海土族人的民间 ( )

很有名,图案讲究,花鸟兽石,美

观

大方,朴素耐久,是土族传统文化的一个引人注目的标志

A 、绘画 B

、服饰

C、雕刻 D

、刺绣

答案:

D

16

、( )是撒拉族人民用本民族语演唱的一种抒情民,由许多具

有独立意义的短体小诗组成。

A、“花儿” B

、“撒拉曲 ”

C、“宴席曲 ” D

、口弦

答案:

B

17

、青海的回族在喜庆宴席上形成了一种独特的民间歌唱艺术—

—。

A、“花儿” B

、“撒拉曲 ”

C、“宴席曲 ” D

、口弦

答案:

C

18

、青海藏族中,以玉树、 ( )、海南的歌舞最为有名。

A 、黄南 B

、海西

C、果洛 D

、海北

A、弹 B

、诵

答案:

C

19

、青海汉族民间文艺从形式分,大致可分为唱、( )、说三

个系列。

C、歌 D

、对白

答案:

B

20

、在节日方面,春节习俗与其他地区的汉族相比,青海汉族有一

些 独特的习俗,如海东农村,除夕有( )的习俗

A 、“躲灯” B

、贴春联

C、拜年 D

、燃“松蓬”

答案:

C

二、 多项选择题( 10 个)

1

、由于青海汉族与各少数民族长期相处, 因而在各种文化的融合

中, 也形成并创造了一些具有鲜明特色的文化品种和现象。如

( ) A 、“花儿” B、社火 C、地方曲艺 D、青海方言 E、眉户

答案:

ABCDE

2

、藏族信奉的藏传佛教在长期的发展过程中,对( )等博采众

长,兼收并蓄,形成了自己丰富多彩的民族宗教文化。

A 、汉文化 B、印度文化 C

、伊斯兰文化

D、羌文化 E

、以上均不对

答案:

AB

3

、青海撒拉族以民间说唱文学为主。说,包括( )等。

A 、故事 B、谚语和笑话 C、神话 D、传说 E

、寓言 答案:

ABCDE

4

、在蒙古族的节日中,蒙古族的( )活动在青海颇有特色。

A 、祭海 B、赛马会 C、那达慕大会 D、祭俄博 E

、古尔邦节

答案:

ACD

5

、青海蒙古族群众有丰富多彩的民间文学,包括( )寓言等,

具有强烈的民族和地区特色。

A 、民歌 B、颂辞 C、英雄史诗 D、谚语 E

、故事

答案:

ABCDE

6

、蒙古族自古至今即以能歌善舞著称,蒙古族的舞蹈分( )。

A 、单人舞 B、双人舞 C、多人集体舞 D、骆驼舞 E

、伊舞

答案:

ABC

7

、青海文化遗产是弥足珍贵的,具有( )等多方面的价值。

A 、历史价值 B、 文化科学价值 C

、文化教育传承价

值

D

、经济

价值 E、重要价值

答案:

ABCD

8

、青海各民族都有自己传统的宗教节日和民族节日,

如(

)

A 、赛马节 B、古尔邦节 C、开斋节 D、那达慕大会 E

、雪顿

节

答案:

A BCDE

)族的影响较大。

9

、土族在文化上受(

A 、藏 B、汉 C、 回 D

、撒拉

答案:

AB

10

、土族的歌曲种类繁多,

有

( )等,分家曲和山歌。

A、 “安昭 ” B

、 拉伊

C、宴席曲 D、“花儿 ” E

、叙事

歌

答案:

AD

三、 判断分析题( 10 个)

1

、除尊崇儒家思想之外,青海汉族还信仰佛教、道教、基督教和

天 主教等。( )

答案:

√

2

、青海汉族地区的花儿为河湟花儿,其内容五花八门,几乎无所

不 有,无所不包。可以说,花儿是一部民族风俗文化的“百科全

书”。

( )

答案:

√

3

、“西宁贤孝”主要曲目源于明清两代讲唱民间故事的“宝

卷”。

( )

答案:

√

4

、青海方言中存在一些古语词和从少数民族语言中的借来之词。

( )

答案:

√

5、青海藏族自称“安多哇”, 其祖源属于古代游牧民族匈奴。 ( )

答案:

×

6

、藏族喜爱体育活动,赛马、赛耗牛、射箭、登山等传统的民族

体 育活动十分普遍。

( )

答案:

√

7

、藏传佛教对回族共同的文化和生活方式的形成,对穆斯林民族

行 为和道德上的规范,对礼仪、礼俗、节日、生活习惯的影响,

都发生 着全面的核心作用。

( )

答案:

×

8

、青海回族的烹饪技术高超,他们以牛羊肉为主料,可炒出上百

种 美味佳肴, 尤其是当地各种 "清真 "小吃以其独具的风味而深受

人们赞 赏。 ( ) 答案:

√

9

、青海撒拉族妇女的刺绣十分精美,剪纸、窗花也是妇女擅长的

一 种装饰艺术。

( )

答案:

√

10、蒙古族的饮食与藏族基本相同,喜食炒面和牛羊肉。。 ( )

答案:

√