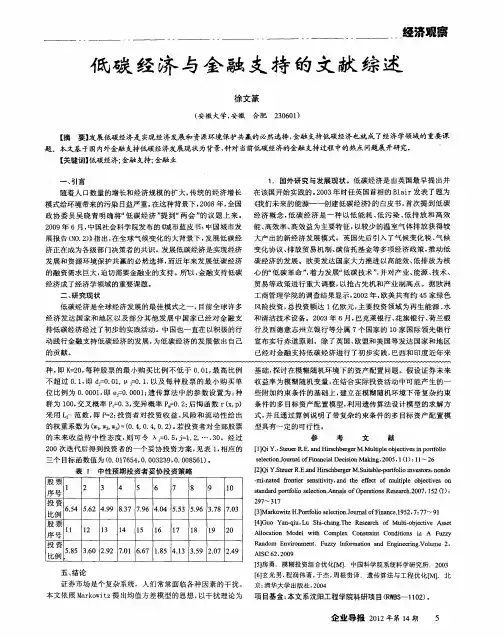

低碳消费文献综述

- 格式:pdf

- 大小:385.26 KB

- 文档页数:4

近年来国内绿色营销文献综述一、本文概述近年来,随着我国经济社会可持续发展理念的深入人心以及国家政策对绿色发展路径的大力倡导,绿色营销研究在学术界与企业实践中日益受到广泛关注。

本篇文献综述旨在系统梳理和总结国内关于绿色营销理论发展、实践应用及最新趋势的研究成果。

通过深度挖掘近年来发表在国内核心期刊、学术会议论文集以及其他相关文献资料中的相关论著,我们将探讨绿色营销的内涵演变、驱动因素、实施策略及其对企业绩效、消费者行为和社会环境产生的多维度影响,并结合实际案例分析其成功经验与面临的挑战。

本文还将审视当前绿色营销研究存在的问题与不足,展望未来研究的方向,以期为我国企业在绿色转型过程中提升绿色营销管理水平、实现经济效益与生态效益双赢提供理论参考和实践启示。

二、绿色营销理论基础绿色营销,作为一种全新的市场营销理念,其理论基础源自于可持续发展和环保思想的深入。

它强调企业在营销活动中应将环境保护和消费者需求相结合,通过提供绿色产品和服务,实现经济效益和生态效益的双重目标。

近年来,随着国内环保意识的提升和绿色消费市场的不断扩大,绿色营销理论得到了广泛的研究和应用。

在绿色营销的理论框架中,有几个核心概念值得关注。

首先是“绿色需求”,它指的是消费者对环保、健康、安全等绿色属性的需求。

随着消费者对环境问题认知的加深,绿色需求日益成为市场的主导力量。

其次是“绿色产品”,它指的是在生产、使用和处理过程中符合环保要求的产品。

绿色产品的开发是绿色营销的核心内容之一。

最后是“绿色营销组合”,它涵盖了产品、价格、渠道和促销等多个方面,是企业在绿色营销中需要综合考虑的因素。

在绿色营销的理论研究中,国内外学者提出了多种理论和模型。

例如,生命周期理论强调了产品在整个生命周期中对环境的影响,为绿色产品的开发提供了指导。

三元底线理论则强调了企业在追求经济效益的同时,还需要关注社会和环境效益。

这些理论和模型为绿色营销的实践提供了有力的理论支撑。

城市低碳经济发展研究国内外文献综述1低碳经济相关概念研究进展在1992年《联合国气候变化框架公约》中最早提出低碳经济,首次提出温室气体库、汇和源的定义,并要求统筹兼顾把应对气候变化同社会经济发展结合起来。

1997年的《京都议定书》中又把市场机制作为解决温室气体减排问题的新途径,也就是说在政府对温室气体排放总量控制的前提下,把排放权当作一种商品,进而可以进行排放权的交易,即简称“碳交易”。

直到2003年布伦特兰在英国能源白皮书中,正式提出低碳经济。

国外关于低碳经济的研究起步较早,对于低碳经济内涵有着不同的看法。

Stern N认为低碳经济是一种新兴经济发展模式,以市场为基础、以政策为动力,促进温室气体减排技术升级,推动经济发展模式转型,形成高效能低排放的新发展模式[2]。

Charles Levy认为低碳经济是以化石能源的高效利用、发展碳封闭技术、制定碳交易机制为措施,达到减少二氧化碳排放的目的[3]。

2005年以来国内开始开展低碳经济研究。

付允等提出低碳经济的发展模式就是三低三高,具体就是低能耗、低污染、低排放以及高效率、高效能、高效益的一种经济发展模式[4]。

陈跃等将低碳经济划分为广义目标性定义和狭义目标性定义,其中广义定义突出强调低碳经济的“阶段性”,从整体可持续发展趋势来看,只有对人类现有的经济发展模式进行变革,才能最终实现温室气体排放量的减少,使人类社会进入生态文明。

在狭义目标性定义中更强调要素间的“协同性”,强调当下推动可持续发展具体方法,只有经济发展同节能减排协调作用,才能实现生态文明的最终目标[5]。

崔宁提出低碳经济是在优化产业结构和能源结构的理念下进行生产,用节能减排的方式抑制传统粗放型经济发展模式下产生的恶性影响[6]。

2低碳经济影响因素研究进展Mazzarino M通过研究表明运输业的碳排放量约占所有产业中的三分之一左右,即运输业是温室气体排放的最主要行业[7]。

Rehan R等认为水泥行业是各产业中碳排放较高的行业之一,并提出了清洁生产、排放交易、联合履行的方式降低碳排放[8]。

金融支持低碳经济发展的国内外研究述评近年来,为了应对全球气候变化和实现可持续发展目标,越来越多的国家和地区开始推动低碳经济的发展,并通过金融手段提供支持。

以下是国内外关于金融支持低碳经济发展的研究述评。

国外研究1.《金融支持低碳经济的政策与实践》(Policy and Practice of Financial Support for Low-carbon Economic Development)这是发表于2019年的一篇文献综述,在英国牛津大学网站上发表。

该文献对英国、美国、欧洲等地的政策措施和实践进行了总结和评估,强调了金融支持低碳经济的重要性。

作者认为,金融机构可以采用多种手段,如风险投资、债券和基金等,来支持低碳经济的发展和创新。

2.《一个国内银行的气候领导力:DNB的低碳金融服务》(Climate Leadership in a Domestic Bank: DNB’s Low-carbon Financial Services)这篇文章发表于2018年,出自挪威经济学家Marianne Wiig主编的书籍《低碳金融:解决气候变化的重要手段》(Low Carbon Finance: Key to Addressing Climate Change)。

该文章介绍了挪威国家银行(DNB)在金融支持低碳经济方面所取得的成就,包括发行低碳债券、为低碳项目提供融资等方面的实践经验。

国内研究1.《中国商业银行绿色转型路径分析》(Analysis on the Green Transformation Path of Chinese Commercial Banks)这篇文章发表于2021年,在中央财经大学学报(Journal of Central Universityof Finance and Economics)上发表。

文章通过分析四大国有银行的实践经验,总结了中国商业银行在金融支持低碳经济方面的路径。

毕业论文文献综述会计学浅析碳审计由人为温室气体排放所引起的全球变暖问题日益引起国际社会的广泛关注。

低碳经济是气候变化背景下人类的必然选择。

2003年英国在《我们未来的能源:创建低碳经济》的白皮书中首次提出低碳经济的概念。

从《联合国气候变化框架公约》签署到《东京议定书》生效,再到《哥本哈根协议》的艰难谈判,关于发展权与排放权的讨论不断升级,也催生了低碳经济理念的迅速发展。

这其中尤以关于碳的估值、披露和审计尤为突出。

开展碳估值、碳披露和碳审计有利于各有关主体能够发现自身的潜力,从而可以实现节能减排。

为我国政府做出的关于到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放,比2005年下降40%~45%的庄严承诺贡献自己的一份力量。

本文将就碳审计的国外及国内有代表性的研究文献进行综述。

一、碳审计的国外相关研究(一)碳审计的国外相关研究综述Thomas Wiedmann and Jan Minx(2007)认为“谈足迹”是指由一项行为或者产品生产过程中直接或间接的排放的二氧化碳总量。

这包括个人,群体,政府,公司,组织,流程,行业部门等的活动。

产品包括商品和服务。

在任何情况下,所有直接的(现场,内部)和间接的(场外,外部体现,上游,下游)的排放量都需要加以考虑。

巴里·康芒纳(2006)认为,环境危机的根源,不在于经济增长本身,而在于造成这种增长的现代技术。

这种技术往往是从单一的追求生产效率的角度,或从单一的消费使用的目的出发,而发明出来的。

它忽略了整体,忽略了这种技术赖以发展的基础—生态系统,从而粗暴地破坏了不断循环运动的生命之圈。

因此,要克服危机,首先要克服这种技术上的缺陷;要做到这点,则必须树立生态学的观点。

2006年10月,由英国政府推出、前世界银行首席经济学家尼古拉斯·斯特恩牵头的《斯特恩报告》(Stern Review) ,它是以气候科学为基础,用“成本—效益分析”方法对欧盟提出的全球2℃升温上限加以论证(进行学术和方法论阐释),呼吁各国迅速采取切实可行的行动,尽早向低碳经济转型。

目前,学术界紧扣低碳消费主题的相关研究不多,而围绕生态消费、可持续消费、绿色消费、循环消费等方面的研究成果十分丰富。

本文适当扩大文献范围,对低碳消费做了简要介绍。

低碳消费的内涵1.低碳消费的广义定义2009年,陈晓春等人提出了广义的低碳消费方式,包括五个层次:一是“恒温消费”,即消费过程中温室气体排放量最低;二是“经济消费”,即对资源和能源的消耗量最小、最经济;三是“安全消费”,即消费结果对消费主体和人类生存环境的健康危害最小;四是“可持续消费”,即对人类的可持续发展危害最小;五是“新领域消费”,即转向消费新能源,鼓励开发低碳技术、研发低碳产品,拓展新的消费领域。

孙延红(2010)指出,低碳消费是低碳生活方式的具体体现之一,是一种低成本、低代价的生活方式。

它不局限于消费者的自我满足,更强调通过低碳消费,获得更高的消费体验及更大的经济、社会、环境效益,追求他人与社会环境的共同满足与和谐发展。

刘妙桃等(2011)认为,低碳消费是可持续发展在消费领域最本质的表现。

要求人们基于资源和环境约束,把有限资源用来满足人的基本需求,限制奢侈浪费,节约资源能源,从而使人们的消费心理和消费行为向热爱自然、追求健康、降低消耗、杜绝浪费的方式转变。

辛玲(2011)指出,后工业社会下的低碳消费是低碳经济发展的必然选择,是先进社会生产力发展水平和生产关系下消费者消费理念与消费资料供给、利用的结合方式,也是当代消费者在消费过程中根据低碳的理念,以可持续发展的态度,积极实行文明、科学、健康的生态化消费方式。

赵敏(2011)的研究表明,低碳消费方式是在全球环境恶化和能源危机下产生的新型消费方式,是从保护消费者身体健康、保护生态环境、承担社会责任角度出发,在生活消费过程中减少资源浪费和防止污染而采用的一种理性消费方式。

孙耀武(2011)认为,低碳消费是一种以“低碳”为价值取向的文明、科学、健康的生态化消费方式。

低碳消费方式,首先是一种以“消费结构低碳化”为价值取向的生活方式,其次是一种资源节约型的生活方式,然后是一种可持续的消费方式。

低碳经济发展研究国内外文献综述1国内研究现状国内学者也投身到了对低碳经济的摸索道路上,而探究重心不外乎其意义、实现途径等。

知名学者庄贵阳(2010)曾表达过这样的理念,国内只有坚持改进能源利用率,打造出成熟的能源构架,并致力于研发工作,并不断优化政策,才能妥善把控好节能的节奏,顺利遏制气候的恶化。

张坤民、潘家华(2014)的看法是,低碳经济是全新的经济模式,若以能源的层面来解读,不妨将其视作凭借大量发达技术构筑出的先进经济形态,从而妥善统筹资源,充分发挥新能源的价值等,后者则以碳生产率来衡量人类活动。

付允等(2016)将其诠释为遵循绿色准则的经济框架,特质在于低排、低能耗与高效率。

在2015年,权威机构更是批示了相关文件,将低碳经济的概念界定为把金融、科研乃至社会融合成一个完整的框架,全方位控制能耗,从而立竿见影地削减碳排量,也塑造出理想的经济环境,和以往的经济模式存在着本质上的差别。

而谢来辉(2016)则另辟蹊径,强调低碳经济的核心为打破碳锁定。

王韬的看法是,低碳经济不妨从微观、宏观两条思路来解读,前者就是在振兴经济的道路上,尽可能削减碳排放;后者则代表着全新的经济框架,不再盲目依赖自然资源,摸索出更可靠、成熟的经济方针。

谢军安等(2017)看来,低碳经济其实是人类的自救措施,以免生态被破坏,带来难以挽回的后果。

总的来看,学术界迟迟未能对低碳经济做出权威、统一的诠释,各类观念、见解层出不穷。

如牛文元、贺庆棠、李国志等人(2016),就将其界定成具备绿色特质的生态经济。

刘薇(2012)全面介绍了世界各国在低碳发展方面的研究状况,认为低碳发展的内容包含了技术、制度及文化方面的创新,其中核心内容是技术方面的低碳发展,除此之外,创新制度及管理活动,也属于其中的内容。

根据冯志军(2013)的观点,让自然保护、生态保护的理念取代资源利用贯穿整个创新发展活动,进而在发展经济的同时,也让生态环境得到了相应的保护,不但能创造良好的经济效益,还能实现较高的环境效益。

碳排放权交易机制的减排效果基于低碳技术创新的中介效应一、本文概述随着全球气候变化问题的日益严重,碳排放权交易机制作为一种重要的市场化减排手段,其在全球碳减排中的作用日益凸显。

本文旨在深入探讨碳排放权交易机制对减排效果的影响,并特别关注低碳技术创新在这一过程中的中介效应。

文章首先对碳排放权交易机制的基本原理和运作方式进行概述,接着分析低碳技术创新在推动碳减排过程中的关键作用,然后探讨碳排放权交易机制如何通过激励低碳技术创新来间接影响减排效果。

通过构建理论模型,本文进一步量化了低碳技术创新在碳排放权交易机制减排效果中的中介效应,为政策制定者提供决策参考。

文章总结了研究的主要结论,并指出了未来研究方向。

二、文献综述随着全球气候变化的日益严重,碳排放权交易机制作为一种有效的市场手段,被寄予厚望在减少温室气体排放、推动低碳技术创新方面发挥重要作用。

本部分将对国内外关于碳排放权交易机制减排效果及其与低碳技术创新关系的文献进行梳理和评价,以期为本研究提供理论基础和参考依据。

碳排放权交易机制通过设定排放上限和允许排放权交易,使得企业能够在市场上买卖排放权,从而达到减排的目的。

国内外学者对碳排放权交易机制的减排效果进行了广泛研究。

一方面,有研究表明,碳排放权交易机制能够有效降低企业的排放成本,提高减排效率,进而实现减排目标(Smith et al., 2006; 王志轩等,2013)。

另一方面,也有研究指出,由于市场失灵、政策执行不力等原因,碳排放权交易机制在减排效果上可能存在一定的局限性(Barde, 2008; 李春根等,2014)。

低碳技术创新是实现减排目标的重要手段之一。

通过研发和应用低碳技术,企业可以降低生产过程中的能耗和排放,提高能源利用效率,从而实现减排。

国内外学者对低碳技术创新在减排中的作用进行了深入研究。

研究表明,低碳技术创新不仅能够直接减少碳排放,还可以通过提高能源利用效率、优化产业结构等途径间接促进减排(刘小川等,2011; 林伯强等,2015)。

低碳供应链文献综述

刘亚茹

【期刊名称】《中国储运》

【年(卷),期】2024()5

【摘要】本文总结了关于低碳供应链的研究内容,旨在为未来的研究提供基础。

低碳供应链建立在绿色供应链和可持续供应链的基础上,研究者们开始关注碳排放问题,并探讨了消费者低碳意识、政府的碳规制以及公平偏好理论对低碳供应链管理的影响和策略。

研究发现,消费者的环保意识逐渐增强,政府推出碳交易和碳税政策,公平偏好理论也对供应链协调起到积极作用。

然而,现有研究还存在一些不足,例如缺乏对多种产品竞争和合作平衡的研究,以及如何激发低碳消费市场的问题。

因此,未来的研究可以进一步探索这些方面,以促进低碳供应链的发展。

【总页数】2页(P200-201)

【作者】刘亚茹

【作者单位】重庆交通大学

【正文语种】中文

【中图分类】F27

【相关文献】

1.低碳经济与低碳产业发展文献综述

2.基于碳排放权交易的低碳供应链研究综述

3.碳交易环境下供应链低碳技术采纳决策研究综述

4.碳限额交易政策下低碳供应链运营管理研究综述

5.碳税下供应链发展文献综述

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

碳信息披露:文献综述与未来展望

孙振;马涛;陈帅;任富彦;闫顺杰

【期刊名称】《绿色财会》

【年(卷),期】2024()4

【摘要】近年来,我国环境污染防控力度逐步加大,循环经济、节能减排、低碳经济等相关文件陆续出台,低碳生活受到公众的广泛关注,重污染企业碳信息披露情况也引起了政府和社会公众的重视。

为提升相关企业碳信息披露的主动性,文章在绿色发展的经济背景下探讨企业碳信息披露与财务绩效的关系,对国内外相关文献进行分析,以为企业披露碳信息提供理论依据,调动企业披露碳信息的积极性,从而推动社会经济健康有序发展。

【总页数】4页(P4-6)

【作者】孙振;马涛;陈帅;任富彦;闫顺杰

【作者单位】新疆科技学院;河北省沧州中西医结合医院

【正文语种】中文

【中图分类】F275;X322

【相关文献】

1.环境信息披露:文献综述以及未来展望

2.碳信息披露:文献综述及未来展望

3.我国碳信息披露研究综述及未来展望

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于我国碳金融发展问题的文献综述一、引言碳金融是随着低碳经济的兴起而出现的一个全新的金融概念,它是指服务于旨在减少温室气体排放的各种金融制度安排和金融交易活动。

包括直接投融资、碳指标交易、碳交易中介服务、银行贷款和碳金融衍生品交易等。

碳金融与传统意义上的金融的不同在于,碳金融的核心是碳排放权,随着全球气候的变暖,大气温室气体排放空间不再是免费的公共资源,基于经济实力、地缘政治等诸多因素进行多方博弈所形成的碳排放量成为一种可以获利的能力和资产。

2005年《京都议定书》正式生效,要求38个工业化国家在2012年之前二氧化碳等6种温室气体排放量较1990年降低5.2%,这是人类历史上首次以法规的形式限制温室气体的排放。

自《京都议定书》颁布以来,各发达国家纷纷采取措施发展碳金融,履行自己的减排义务,碳金融在这些发达国家取得了较好的发展。

但我国的碳金融事业却有点止步不前的现象,发展形式单一,且发展速度极其缓慢,这种现象已经越来越受到相关领域专家学者的关注。

发展碳金融不仅有利于保护环境,而且有利于促进经济的发展,在此基础上,对于我国碳金融发展存在的问题及其改善措施,国内许多专家学者提出了各自的看法。

本文通过对相关领域内的学者的观点进行分析、归纳,并适当提出自己的观点,力求较全面的指出我国碳金融发展存在的主要问题,同时指出相关解决措施。

希望对于探讨我国碳金融的发展有积极作用。

二、关于我国碳金融发展存在的问题每一项金融活动在不同的国家,由于受到其经济发展速度,国情等多方面因素的影响,发展速度、发展现状都会有很大的不同。

邹颖(2010)将影响我国碳金融发展的因素分为主客观两方面,主观方面是从我国社会的角度出发分析,他指出影响碳金融发展的因素是我国社会对碳金融的认识不到位,以及综合配套政策不完备。

而客观方面则是从碳金融自身的角度出发,邹颖(2010)认为,影响我国碳金融发展的因素是碳金融的交易复杂,碳金融的风险因素多这两点,即由于交易复杂,提高了交易难度,以及风险因素多,增加了碳金融发展的不确定性与不稳定性。

文献综述1.1本课题的研究背景1.1.1历史回顾1820年,法国数学家傅里叶就开始研究地球与太阳间热量传递问题。

他在1824发表的论文《地球及其表层空间温度概述》中得出这样的结论,大气层阻挡地球的辐射热返回宇宙空间,虽然这只是他论文中很小的一部分。

1895年,瑞典物理学家斯文特·阿列纽斯在傅里叶的理论基础上,研究出了第一个用以计算二氧化碳对地球温度影响的理论模型,即:大气层中的二氧化碳含量减少约40%,温度就会下降4-5摄氏度,并可引发一个新的冰川期;同理,假如大气层中的二氧化碳的含量翻番,温度就会上升5-6摄氏度。

1908年,斯文特·阿列纽斯已经认识到了人类工业活动将对地球环境有极大的影响,不过他对气候变暖现象还是比较乐观。

他认为二氧化碳在大气中含量不高,而且每年工业产生二氧化碳占总量比例很少,大部分都会被海洋吸收。

特别对寒冷地区来说,气候在一定程度上变暖,会给人类带来更加宜人的气候和丰富的物产。

1938年,乔治·卡伦德根据1880年至1934年间从世界各地200个气象站收集来的数据,计算出当时地球的气温已经升高了0.55℃。

由于大气层中二氧化碳含量不断升高,他认为地球的温度下世纪将会上升1.1℃,并发表了《人为生成的二氧化碳及其对气温的影响》一文。

1956年,卡伦德在对进一步收集到的数据进行分析后,发现大气层中的二氧化碳浓度从1900年的290ppm(百万分率)增加到当年的325ppm。

与加利福尼亚理工学院的查尔斯·基林同年计算出的的315PPm相当接近。

基林在此后二十年里的测量结果更证明了这一点,基林曲线从1956年的315ppm稳步上升到了1997年的365ppm。

1957年,斯克里普斯海洋研究所的罗杰·雷维尔和汉斯·聚斯指出,“人类正在从事大规模的地球物理实验,要将几亿年来沉积在地下的有机碳,在几个世纪的时间里返还到大气层中去”。

大学生低碳型消费行为及其影响因素研究以高校学生为例一、概述随着全球气候变暖问题日益严峻,低碳生活、绿色消费理念逐渐深入人心。

大学生作为社会的新生力量和消费市场的重要群体,其消费行为对于推动低碳经济发展、促进生态文明建设具有重要意义。

研究大学生低碳型消费行为及其影响因素,不仅有助于深入了解大学生消费观念和行为特点,还能为引导大学生树立绿色消费观念、培养低碳生活方式提供理论支持和实践指导。

低碳型消费行为是指消费者在购买、使用、处理商品和服务过程中,以低能耗、低排放、低污染为基本原则,积极选择环保、节能、可循环利用的产品和服务的消费行为。

大学生作为接受过高等教育的群体,具有较高的文化素养和环保意识,更容易接受和践行低碳消费理念。

在实际生活中,大学生的消费行为往往受到多种因素的影响,如个人价值观、消费习惯、经济能力、社会环境等。

本研究以高校学生为例,通过问卷调查、访谈等方法,收集大学生低碳型消费行为的相关数据,分析影响大学生低碳消费的主要因素,探讨大学生低碳消费行为的形成机制和影响因素之间的相互作用关系。

在此基础上,提出针对性的建议和措施,以引导大学生树立绿色消费观念,培养低碳生活方式,为推动低碳经济发展、促进生态文明建设贡献力量。

1. 背景介绍:全球气候变化与低碳生活的必要性随着工业化的快速发展和人口的不断增长,全球气候变化问题日益严重,已经成为人类面临的一大挑战。

极端天气事件的频发、生物多样性的减少、资源的日益短缺,这些问题都在不断地威胁着人类的生存和发展。

在这种背景下,低碳生活作为一种可持续的生活方式,显得尤为重要。

即以低能耗、低污染为基础的生活方式,旨在减少碳排放,缓解全球气候变暖的趋势。

这不仅是一种生活态度,更是一种对地球家园的责任和担当。

大学生作为社会的未来和希望,他们的消费行为对推动低碳生活方式的普及具有举足轻重的作用。

研究大学生的低碳型消费行为及其影响因素,对于促进低碳生活方式的推广具有重要意义。

2024年4月第40卷㊀第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀中国石油大学学报(社会科学版)Journal of China University of Petroleum (Edition of Social Sciences )㊀㊀㊀㊀㊀㊀Apr.2024Vol.40㊀No.2收稿日期:2023-06-18基金项目:国家社会科学基金面上项目(21CGL018);福建省社会科学基金规划项目(FJ2021B147);福建省创新战略研究计划项目(2023R0054);福建省社会科学规划项目(FJ2023BF025)作者简介:张少卿(1979 ),男,福建漳州人,泉州师范学院陈守仁商学院副教授,博士,研究方向为消费者心理与行为㊂DOI:10.13216/ki.upcjess.2024.02.0005双碳 目标下多因素组合路径对低碳消费意愿的影响基于fsQCA 方法的研究张少卿1,张㊀媛2(1.泉州师范学院陈守仁商学院,福建泉州362000;2.华侨大学工商管理学院,福建泉州362021)摘要: 双碳 目标下低碳消费问题备受关注,提升低碳消费是推动低碳经济发展的重要一环㊂基于 价值-信念-规范理论 ,从归因视角出发,利用模糊集定性比较分析(fsQCA )方法进行组态分析,研究提升消费者低碳消费意愿的驱动路径㊂研究发现:认知因素㊁心理因素㊁主观规范因素和政策激励因素是增强消费者低碳消费意愿的4个核心条件,知觉行为控制因素是边缘条件,但每个因素均无法单独构成强低碳消费意愿的必要条件;三种条件配置构成强低碳消费意愿的驱动路径, 认知因素 主观规范因素 政策激励因素 知觉行为控制因素 心理因素 主观规范因素 政策激励因素 知觉行为控制因素 和 心理因素 主观规范因素 政策激励因素 认知因素 ;相比其他因素,主观规范因素和政策激励因素对增强消费者低碳消费意愿具有更重要的作用㊂关键词: 双碳 目标;低碳消费意愿;fsQCA ;组态分析中图分类号:C274㊀文献标识码:A㊀文章编号:1673-5595(2024)02-0039-09㊀㊀一㊁引言生态环境问题日益严重,全球气候变暖,这成为当今人类发展面临的最大的非传统安全挑战㊂研究发现,随着经济发展和收入水平的提高,消费领域的碳排放量占比不断上升,在一些发达国家中,消费领域碳排放量占比高达40%~50%,其中交通㊁食物和住宅的碳排放占比位居前三㊂[1]中国碳核算数据库(CEADs)数据显示,2022年中国碳排放量占全球碳排放量的28.87%[2],居全球首位,在节能减排上面临着来自国际社会的巨大压力㊂对此,习近平明确向世界表态: 中国将以新发展理念为引领,在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型,脚踏实地落实2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和目标,为全球应对气候变化做出更大贡献㊂ [3]在 双碳 目标下,工业减排效果呈现收敛和衰减态势,而进一步挖掘消费部门的减排成为新的关注重点㊂[4]低碳消费不仅仅是政府的责任,更是多方主体共同作用的结果,广大消费者作为消费的主体更应当成为低碳消费的践行者㊁推动者,为实现 双碳 目标做出努力㊂随着消费升级的进一步深入,有关低碳消费的研究也逐渐从宏观层面的政策鼓励向微观层面的个体低碳消费行为方向发展㊂学者们采用多元化研究方法,发现环境意识导向[5]㊁参照群体[6]㊁价值感知[7]等诸多因素影响个体低碳消费意愿,这些研究成果有助于深入了解个体低碳消费行为的形成机制㊂然而,现有文献大多局限在研究单因素对消费者低碳消费意愿的影响,较少关注多因素组合触发的对消费者强/弱低碳消费意愿的影响作用,缺乏多因素关联㊁互动视角下如何提升/削弱消费者低碳消费意愿的相关路径分析㊂因此,对于多因素间的组合作用有必要继续进行深入研究,这对于推动低碳消费行为的理论发展和实践应用具有重要价值㊂从理论角度来看,通过探索多种因素组合的作用机制,可以更全面㊁深入地了解个体低碳消费行为的形成过程;同时,提供新的理论框架和观点来解释和预测个体的低碳消费意愿,拓宽对低碳消费相关理论的认识,为未来的研究提供更加全面㊁系统的基础㊂从实践角度来看,了解多种因素组合触发强化或削弱消费者低碳消费意愿的路径,为制定有针对性的推广策略和干预措施提供指导,可以帮助政府㊁企业和社会组织设计更有效的宣传和教育活动,促进人们更积极地采取低碳消费行为㊂从产业角度来看,通过揭示个体低碳消费行为形成机制的多因素关联,可以发掘潜在的市场需求和机会,促进低碳产品和服务的供给,有助于推动相关产业发展和环境保护㊂从个体角度来看,可以提高公众对低碳消费意愿形成的认知水平,推动全社会实现可持续发展目标,并鼓励更多人参与到低碳消费的实践中来㊂在消费领域中,低碳消费反映了消费者对于环保和可持续发展的关注,以及他们在消费过程中寻求满足和获得福利的主观愿望㊂影响消费者低碳消费意愿的因素众多,根据 价值-信念-规范理论(Value-Belief-Norm Theory),它受到内外多种心理动机驱动影响㊂[8]从归因的视角来看,可以归纳为内部和外部两大类㊂内部影响因素可以归结为认知因素㊁心理因素以及主观规范因素;外部影响因素则是影响消费者的知觉行为控制因素以及政策激励因素㊂这两大类影响因素关联㊁互动地影响消费者低碳消费意愿㊂那么,它们是以什么样的路径来提升/削弱消费者低碳消费意愿的呢?为此,本文通过模糊集定性比较分析方法(fsQCA)进行组态分析,充分挖掘多个前因条件组合路径对消费者低碳消费意愿的影响,从认知因素㊁心理因素㊁主观规范因素㊁知觉行为控制因素和政策激励因素5个层面出发,探索因素组合下提升/削弱消费者低碳消费意愿的驱动路径,揭示出消费者产生强/弱低碳消费意愿的核心因素和边缘因素,深化对增强消费者低碳消费意愿驱动路径的理性认识,为解释这些因素与消费者低碳消费意愿的因果关系提供一种新的认知视角,有利于帮助各方在提高消费者低碳消费意愿上明确落脚点㊂二、文献综述与模型构建(一)文献综述消费领域中的低碳消费本质上是消费者选择㊁购买与消费低碳产品的活动,通常有低碳衣着消费㊁低碳食物消费㊁低碳建筑㊁低碳交通㊁节能家电设备和低碳社区6种实现路径㊂[8]低碳消费行为是消费者的一种消费行为模式,在日常消费过程中,消费者有意识地进行低能耗㊁低污染㊁低排放消费行为㊂[9]低碳消费在国内外相关文献中尚没有统一定义,其相关的学术概念有绿色消费㊁可持续消费㊁生态消费㊁环保消费㊁节能消费等㊂[10]这些概念虽不尽相同,但本质却是一致的,即低碳消费是一种生态消费模式,它追求人类与自然的和谐共存,在此基础上满足人类健康生存的需求,是人们对保护环境㊁减少人为污染的一种价值选择㊂国内外学者从不同角度对消费者低碳消费行为展开研究㊂其中,O̍Garra等[11]利用来自英国汽车司机和航空旅行者的最新调查数据,从新冠疫情下人们对低碳旅行的态度视角出发,探讨人们减少旅行消费的意愿,探析新冠疫情之后的低碳途径,研究结果表明,行为的改变是低碳减排的主要途径㊂Co-logna等[12]从家庭这一群体视角出发指出,为了减少全球温室气体排放,需要改变家庭消费模式,采用低碳替代品,对不同行为缓解压力的准确认识可以帮助消费者减少排放㊂从态度过程的视角出发,陈红等[13]构建并实证检验个体消费行为理论模型,剖析消费者低碳消费态度与实际消费行为差异的内在根源,进而以个体消费行为为导向,探索低碳经济的实现路径㊂贺爱忠等[14]对城镇居民开展低碳消费行为调研,运用结构方程模型等方法进行实证研究,发现低碳利益关注和低碳责任意识对城镇居民的低碳态度和低碳消费有显著的正向影响㊂石洪景[15]基于福州市城区的实地问卷调查,对城市居民的低碳消费行为进行实证分析,结果显示城市居民的低碳消费行为显著受到心理因素㊁法规政策及外部因素等的影响㊂这些研究从不同的视角选取因素变量来研究消费者低碳消费意愿,为我们深入了解低碳消费行为的驱动路径提供了重要的参考㊂然而,现有研究成果也表明,影响消费者低碳消费意愿的核心影响因素并不唯一㊂从归因的视角来看,消费者的认知㊁心理㊁主观规范因素构成驱动低碳消费意愿的内部影响因素,知觉行为控制因素以及政策激励因素构成驱动低碳消费意愿的外部影响因素㊂1.认知因素对低碳消费意愿的影响认知因素主要表现为消费者的低碳认知,体现为消费者对客观低碳事物的感觉㊁知觉㊁表象㊁记忆和想象,是人们关于为什么和如何去践行低碳消费行为的认识㊂[16]Upham等[17]从家庭这一群体视角出发,通过对公众 碳标签 认知与家庭碳排放的关系的研究,发现公众 碳标签 认知显著正向影响家庭碳排放㊂谭晓丽[18]基于公共选择理论视角分析居民低碳消费影响因素,实证研究发现,居民低碳消㊃04㊃中国石油大学学报(社会科学版)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年4月费意愿和行为显著受到个人认知㊁环境情景等因素的影响,加强对低碳知识的宣传有利于提高居民的低碳消费意愿㊂刘文龙等[19]在研究低碳意识和低碳生活方式对低碳消费意愿的影响中,同样发现低碳认知对购买意愿和推荐意愿有显著影响㊂可见,消费者对低碳概念的理解和对低碳产品的认知水平会直接影响他们对低碳消费的认知,从而影响其低碳消费意愿㊂2.心理因素对低碳消费意愿的影响心理因素主要表现为消费者对低碳消费的主观认可,从内心上把低碳消费视为一种责任,是一种低碳心理意识,主要体现在个体对环境保护的责任感(即个体责任意识)和个体对其自身改善环境能力的信心(即行为效果感知)㊂石洪景[20]利用二元Logistic回归方法实证分析城市居民低碳消费意愿与行为,发现城市居民低碳消费行为显著受到从众心理的正向影响㊂李向前等[21]以北京市为例,探讨低碳心理意识等因素对城镇居民低碳消费行为的影响,发现宣传教育对低碳消费行为的影响效果最大,而低碳心理意识对低碳消费行为的影响不明显㊂邓慧慧等[22]从心理和认知角度出发,提出基于消费者有限理性,引导家庭低碳消费行为㊂通过研究消费者的情感态度和动机,可以了解其对低碳消费的喜好㊁厌恶以及低碳消费的动力和动机㊂同时,自我效能感影响消费者对自身能力的信心,进而影响其低碳消费意愿㊂3.主观规范因素对低碳消费意愿的影响主观规范因素主要表现为消费者对是否实施低碳消费行为所感受到的社会压力㊂芈凌云等[23]以 计划行为理论 和 价值 信念 规范理论 为基础,建立消费者行为低碳化的心理动因理论模型,运用结构方程模型进行实证检验,发现消费者的主观规范对影响低碳消费行为意愿的驱动作用最大㊂刘祖友等[24]研究影响大学生低碳消费的因素,发现大学生消费行为具有典型的寻求符合社会规范和角色期望特点,表现为较高的社会取向性,通过自我效能感,主观规范对大学生的低碳消费行为产生正向影响㊂可见,消费者对他人的认同感㊁他人对低碳消费的期望以及社会规范对低碳消费的影响,都会对消费者的低碳消费意愿产生影响㊂4.知觉行为控制因素对低碳消费意愿的影响知觉行为控制因素主要表现为消费者在客观环境下感知到实行低碳消费行为的容易或困难程度,它反映的是外部因素对消费者进行低碳消费决策时产生的影响,包括消费者低碳出行的可行性以及低碳产品购买的便利性㊂芈凌云等[23]以江苏省徐州市居民为调查对象,在对居民购买低碳产品的便利性以及是否有低碳消费的时间和精力等指标进行测量的基础上,得出知觉行为控制因素通过影响低碳消费意愿而间接驱动行为的结论㊂而李向前等[21]在探讨居民低碳消费行为的影响因素时,发现行为因素对低碳消费影响微弱,这与芈凌云等的结论有所不同㊂了解消费者对低碳消费行为的知觉难易程度和对自身行为控制能力的信心,有助于揭示消费者对低碳消费的行为意图㊂5.政策激励因素对低碳消费意愿的影响政策激励因素主要表现为促进消费者低碳消费的政策措施,它们直接或间接影响消费者的低碳消费行为态度,主要体现在补贴政策和激励政策两大方面㊂[24]Grubb等[25]在研究促进温室气体减排的消费导向政策工具时指出,以消费为导向的政策可能会提供额外且具有成本效益的减排途径,但并不普遍,部分原因是政府努力塑造个人层面减排行为的政治敏感性㊂刘祖友等[24]构建结构方程模型对大学生消费群体的低碳消费行为进行测量,发现环保意识㊁行为态度对大学生低碳消费行为的影响较大,而价值感知㊁政策因素对其影响相对较小㊂仲云云等[26]在研究中指出,政策因素包括奖励性政策和处罚性政策,对于企业低碳生产和居民低碳消费都有显著影响㊂张敬京等[27]基于江苏省居民低碳消费行为实地调查数据,运用联合分析法对影响居民低碳消费行为的重要因素进行偏好分析,结果显示,激励政策在影响当地居民低碳消费意愿的3个因素中居于首位㊂政府的宣传和推广㊁经济激励措施以及法律约束力都可以影响消费者的低碳消费意愿,研究政策激励因素,有助于了解政策对消费者低碳消费意愿的推动作用㊂(二)模型构建在提升消费者低碳消费意愿的研究中,多个内部和外部因素共同作用是影响结果的主要机制㊂要全面理解消费者低碳消费意愿的提升过程,不应仅关注单一因素的影响,而应从关联㊁互动的角度来审视这一问题,即从原来注重单个因素对消费者低碳消费意愿的影响转向重视多因素间互动关系对消费者低碳消费意愿的影响㊂因此,本文采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),从组态视角出发,根据 价值-信念-规范理论 ,在归纳现有研究成果的基础上,选择认知因素㊁心理因素㊁主观规范因素㊁知觉行为控制因素和政策激励因素作为前因变量,并将㊃14㊃第40卷㊀第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀张少卿,等: 双碳 目标下多因素组合路径对低碳消费意愿的影响其与消费者低碳消费意愿进行组态分析,探索多个因素组合路径对消费者强/弱低碳消费意愿的影响作用㊂通过对5个内外部核心影响因素变量协同作用的探讨,阐释提升消费者低碳消费意愿过程中的多重复杂互动条件,揭示影响消费者低碳消费意愿差异的条件组态和驱动路径,分析框架如图1所示㊂图1㊀低碳消费意愿研究组态分析框架㊀㊀三㊁研究设计(一)变量测量认知因素㊁心理因素㊁主观规范因素㊁知觉行为控制因素和政策激励因素是模型的前因变量,消费者低碳消费意愿是结果变量㊂为保证量表的信度和效度,变量测量量表均采用成熟量表,采用Likert-5评分法进行测量,变量具体测度方式如表1所示㊂通过对问卷的信效度进行检验可知,6个变量的Cronbach̍sα系数均接近或大于0.7,表明该问卷的信度在可接受的范围内;采用因子分析对问卷进行有效性检验,总体KMO值为0.952,高于0.7的最低要求,各个变量KMO值均ȡ0.5,显著性水平均ɤ0.05,说明本问卷的结构效度较好㊂表1㊀量表题项㊁信度和效度分析变量测量题项量表来源Cronbach̍sα因子载荷KMO值认知因素我知道什么是 低碳消费我能够辨别什么是低碳产品贺爱忠等[28]0.6570.6820.6030.500心理因素我认为每个人都有保护环境的责任个体低碳行为对减少碳排放㊁保护环境起作用王建明[29]0.6830.7570.6800.500主观规范因素我的家人支持购买低碳产品的话,我也会购买同学或同事都购买低碳产品的话,我也会购买我会为了符合社会标准而购买低碳产品Ajzen[30]0.7440.7630.7150.6850.681知觉行为控制因素我能很方便地购买到低碳节能的产品是否购买低碳节能的产品完全取决于我自己我有进行低碳消费的时间和精力我乘坐公共交通工具出行十分方便Ajzen[31]0.7050.5650.6000.5420.5770.748政策激励因素明确的低碳消费标准将更有助于低碳消费一定的经济激励更有助于个体低碳消费行为反馈低碳消费情况有助于低碳消费行为Ajzen[31]0.6810.6960.6850.6930.665低碳消费意愿我会考虑购买低碳产品我愿意去购买低碳产品我会推荐他人购买低碳产品Min等[32]0.7350.6980.7340.6220.673㊀㊀(二)数据收集本文采用线上(问卷星)和线下(随机采访)相结合的调查方式,在样本选择上,考虑到所研究问题的性质,调查样本需要满足以下标准:一是在中国境内居住一年以上的具有独立消费能力的消费者,二是在日常生活中对低碳消费概念有所了解㊂共发放并回收问卷214份,对收集到的问卷进行有效性筛选,筛除14份无效样本问卷(选项逻辑明显有问题㊁问卷回答缺失2项以上),最终保留200份有效问卷,问卷有效率达93.5%㊂样本来自广东㊁福建㊁㊃24㊃中国石油大学学报(社会科学版)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年4月山东㊁江苏㊁四川㊁北京等27个省份㊂具体样本基本信息如表2所示㊂表2㊀样本情况变量人数/人比率/%变量人数/人比率/%性别年龄受教育程度男7638女1246218岁以下4218 25岁11155.526 35岁643236 45岁178.546 55岁3 1.556岁以上10.5高中147专科2814本科13969.5研究生199.5职业月收入企业员工6834机关事业单位员工2311.5学生7135.5自由职业者3115.5退休人员42其他3 1.52000元以下62312000~5000元48245000~8000元58298000元以上3216㊀㊀(三)相关性统计分析影响消费者购买意愿的各变量的相关系数如表3所示,从中可以看出,各个前因变量与购买意愿之间均存在显著相关关系,符合预期结果㊂表3㊀相关性统计分析结果低碳消费意愿认知因素心理因素主观规范因素知觉行为控制政策激励因素低碳消费意愿1认知因素0.546∗∗1心理因素0.675∗∗0.532∗∗1主观规范因素0.721∗∗0.590∗∗0.671∗∗1知觉行为控制因素0.532∗∗0.543∗∗0.557∗∗0.630∗∗1政策激励因素0.702∗∗0.625∗∗0.720∗∗0.602∗∗0.738∗∗1注:n=200,∗∗表示p<0.05,双尾检验㊂㊀㊀(四)分析方法的选择本文试图从组态视角出发,探究多因素组合路径对强/弱低碳消费意愿的驱动机制,故选择fsQCA 方法进行实证检验㊂该方法适用于因果复杂问题,可以对研究对象进行更深入㊁更详细的分类研究[33],它适合对4 7个前因变量进行组态分析,找出多个前因变量的不同组合对结果的影响[34]㊂使用fsQCA方法可以有效分析认知因素㊁心理因素㊁主观规范因素㊁知觉行为控制因素和政策激励因素的不同组态对消费者强/弱低碳消费意愿的影响,有利于探究影响消费者低碳消费意愿的各因素之间的联动性,揭示其背后的复杂作用机制㊂(五)数据的校准校准是将变量转化为集合,赋予集合隶属度的过程[35],本文设定三个临界值:完全隶属㊁交叉点以及完全不隶属,转变后的集合隶属度介于0~1之间㊂由于原始数据是采用Likert-5评分法获取的,参考Fiss[36]和Kraus等[37]的做法,在条件变量中,将 5 设定为完全隶属,将 3 设定为交叉点,将 1 设定为完全不隶属;在结果变量中,将 1 设定为完全隶属,将 3 设定为交叉点,将 5 设定为完全不隶属,各变量的校准锚点如表4所示㊂在各个变量的锚点设定后,通过fsQCA将这些值转换为0~ 1的模糊得分㊂表4㊀变量的校准锚点研究变量目标集合锚点完全不隶属交叉点完全隶属条件变量认知因素135心理因素135主观规范因素135知觉行为控制因素135政策激励因素135结果变量低碳消费意愿531四、研究结果本文使用fsQCA3.0软件进行分析,识别出影响消费者低碳消费行为的因素,参考Fiss[36]的做法,设定0.8为一致性阈值,设定1为案例阈值㊂(一)必要条件分析一致性是判断必要条件的主要依据,如一致性指标大于0.9,则可判定该条件是结果的必要条件㊂[38]表5为消费者低碳消费意愿的必要条件检验结果㊂结果显示,所有条件的一致性水平均不高于0.9,也就是说,所有条件均不能构成影响结果的必要条件㊂该结果意味着消费者低碳消费意愿受多方面因素共同影响,而不是某单一因素的作用㊂提升㊃34㊃第40卷㊀第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀张少卿,等: 双碳 目标下多因素组合路径对低碳消费意愿的影响消费者的低碳消费意愿需要从认知因素㊁心理因素㊁主观规范因素㊁知觉行为控制因素和政策激励因素5个层面的整体性组合进行分析,进一步挖掘各解释变量之间的联合协同效应㊂表5㊀必要条件检验结果条件(Conditions)最终结果(Final Grade)一致性(Consistency)覆盖率(Coverage)认知因素0.7370.803弱认知因素0.6300.588心理因素0.7610.807弱心理因素0.5790.554主观规范因素0.8300.836弱主观规范因素0.5480.551知觉行为控制因素0.7750.760弱知觉行为控制因素0.5610.579政策激励因素0.8560.822弱政策激励因素0.5640.596(二)条件组态分析模糊集定性比较分析会产生三种解:复杂解㊁简单解和中间解㊂其中,主要用简单解代表组态的核心条件,用中间解代表组态的边缘条件㊂在组态中会对结果产生重要影响的是核心条件,对结果起辅助作用的是边缘条件㊂使用fsQCA3.0软件分别对产生强低碳消费意愿和弱低碳消费意愿的前因变量进行组态分析,得到5条组态路径,如表6所示㊂这5条组态路径的一致性分别为0.948㊁0.945㊁0.959㊁0.943㊁0.947,且整体一致性均高于0.9,显示出较高一致性㊂1.强低碳消费意愿影响路径就产生强低碳消费意愿的3条路径来说,其整体一致性达到了0.929,意味着在所有满足这3类条件组态的调查对象中,有92.9%的被调查者均呈现较强的低碳消费意愿;整体覆盖度为0.683,意味着这3类条件组态能够解释约68.3%的强低碳消费意愿的被调查者案例㊂H1:认知因素 主观规范因素 知觉行为控制因素 政策激励因素,该组态路径核心条件为认知因素㊁主观规范因素和政策激励因素,知觉行为控制因素是边缘条件,表明无论心理因素是否存在,其他3个条件具备就将产生较强的低碳消费意愿㊂该组态的覆盖度和唯一覆盖度分别为0.583和0.067,表明这一路径能够解释约58.3%的强低碳消费意愿的被调查者,而且约6.7%的强低碳消费意愿的调查者只能被这一路径所解释㊂H2:心理因素 主观规范因素 知觉行为控制因素 政策激励因素,该组态路径核心条件为心理因素㊁主观规范因素和政策激励因素,知觉行为控制因素是边缘条件,表明无论认知因素是否存在,其他3个条件具备就将产生较强的低碳消费意愿㊂该组态的覆盖度和唯一覆盖度分别为0.571和0.055,表明这一路径能够解释约57.1%的强低碳消费意愿的被调查者,而且约5.5%的强低碳消费意愿的调查者只能被这一路径所解释㊂H3:认知因素 心理因素 主观规范因素 政策激励因素,该组态路径核心条件为心理因素㊁主观规范因素和政策激励因素,认知因素是边缘条件,表明无论知觉行为控制因素是否存在,其他3个条件具备就将获得较强的低碳消费意愿㊂该组态的覆盖度和唯一覆盖度分别为0.561和0.046,表明这一路径能够解释约56.1%的强低碳消费意愿的被调查者,而且约4.6%的强低碳消费意愿的调查者只能被这一路径所解释㊂表6㊀产生强、弱低碳消费意愿的组态条件变量产生强低碳消费意愿的组态H1H2H3产生弱低碳消费意愿的组态NH1NH2认知因素ӘӘ心理因素ӘӘ主观规范因素ӘӘӘ知觉行为控制因素ӘӘ政策激励因素ӘӘӘ一致性0.9480.9450.9590.9430.947覆盖度0.5830.5710.5610.5980.585唯一覆盖度0.0670.0550.0460.0640.051整体一致性0.9290.936整体覆盖度0.6830.650注:Ә=核心条件存在, =核心条件缺失,Ә=边缘条件存在, =边缘条件缺失, 空格 表示该条件可存在亦可缺席㊂㊃44㊃中国石油大学学报(社会科学版)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年4月。