孔子与亚里士多德中庸思想比较

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

1.唐太宗在少数民族地区设置的都督府与都护府不一样:都督府偏重于管理、安抚少数民族部族,官员可以由少数民族首领担任,职位可以世袭;都护府是代表中央处理少数民族地区诸事务的行政机构,偏重于守护边疆,仅在边疆地区设置,官员必须由汉人担任,且不可世袭。

2.孔子的“中庸”思想既不是简单的折中,也不是庸俗的中间路线。

它追求在不同时空环境下尽善尽美的最佳方案,因此,具有一定的灵活性,且完全服从所要达到的道义原则。

3.孔子的“中庸”与亚里士多德的“中庸”不同。

亚里士多德的“中庸”有哲学思考,而孔子的“中庸”是出于礼法,没有太多的哲学思考;孔子的“中庸之道”对道德和政治建设都有指导意义,而亚里士多德的“中庸”思想则主要体现在处理事情和人生的态度上,二者有很大区别。

4.孙中山的民生主义没有调动农民阶级的革命热情;甘地的非暴力不合作运动则束缚了人民群众的手脚。

5.关于时势与英雄的关系,正确的说法是时势造英雄,不是英雄造时势。

英雄之所以成为英雄,是因为他们顺应了时势的需要,而且,英雄人物不可能超越一个时代的政治、经济、文化发展水平的限制,不可能超越所属阶级的限制。

当然,英雄人物对时势也具有重大的推动作用。

6.毛泽东虽然在晚年犯了严重的错误,但是就他的一生来看,他对中国革命的不可磨灭的功绩远大于他的过失,他的功绩是第一位的,错误是第二位的,他仍然受到中国人民的尊敬。

毛泽东思想作为马克思主义在中国的发展成果,仍然是中国共产党的指导思想。

7.牛顿经典力学体系的创立标志着近代自然科学体系的形成,爱因斯坦相对论的提出奠定了现代物理学的基础。

孔子与亚里士多德的中庸之道

孔子与亚里士多德的中庸之道是受众多名贤思想家所追随的,他们将这条道路

概括为“中”的概念,认为这条道路所提倡的是一种谨慎中庸的生活态度。

孔子提出的中庸之道强调在态度和理念上追求一种平衡。

他相信,当人们保持

正常平衡时,他们就能够有效地处理和解决日常生活中的问题,从而保持社会秩序与平衡。

此外,孔子把中庸之道作为摒弃形式主义、物质主义、以及片面追求快乐等极端做法的一条底线。

亚里士多德的中庸之道则与孔子的道学思想稍有不同。

他认为,人们应该保持

对公共事务的积极关注,并把所有的行为都纳入考量之中,从而达到一种平衡。

所以,亚里士多德主张,用敏感关注他人善行和不良行为,拒绝片面追求自身利益以及调和间或两者之间的关系,以及不拘一格地活用知识等,这一切都是人们遵循中庸之道的关键要素。

对于孔子与亚里士多德的中庸之道来说,平衡的态度和调和的作风是必不可少

的要素。

两者的不同之处,在于孔子更强调在态度和理念上追求谨慎、中庸的做法,而亚里士多德则更强调在行为上的关注与平衡。

总而言之,我们可以从孔子与亚里士多德的中庸之道中总结出:要以一种平衡的态度和谨慎的作风处理日常事务,拒绝物质主义和快乐至上,以及摒弃形式主义,要积极关注别人的善行与恶行,调和各方关系,最终一切都能达到最佳的拆和效果,这便是中庸之道的精神内涵。

龙源期刊网 孔子中庸德性与亚里士多德中道德性之异同比较作者:闫咏梅来源:《思想政治教育研究》2019年第05期摘要:中庸和中道是孔子与亚里士多德思想比较研究的重要视角。

作为一种德性,孔子中庸德性和亚里士多德中道德性在思想内涵方面具有同义性,具体内容方面具有同构性,实现路径方面具有同步性。

但在不同的历史语境下,两者依从的中道标准及其裁量方式不同,同时与两极端和财富关系也存在不同。

基于此,中庸德性与中道德性在人生中的意义、价值也表现出分殊。

孔子的中庸德性,折射出人生大智慧、高境界,超越功利目的之上,“德”的过程就是“福”的过程,德福同构;亚里士多德的“德”“福”是相分离的概念,幸福需要内在的“德”,也需要外在条件的支持,德是构成福的主要元素。

关键词:孔子;亚里士多德;中庸德性;中道德性;比较DOI:10.15938/ki.iper.2019.05.027中图分类号: G642 文献标识码:A 文章编号:1672-9749(2019)05-0140-05中庸或中道是孔子与亚里士多德学说中最基本的范畴,学术界对中庸和中道思想的研究成果颇丰,其中更是不乏对二者进行比较研究的论文与著作,但从德性角度研究两者异同的却相对少见。

思想观念体系作为行为的动力源泉,它的价值在于对实践的正确导向性与规范性。

伦理学研究不能仅仅止步于思想观念的争鸣与交锋,同时需要关注观念指导下成就什么样的人,具备何种德性品质,完善什么样的人生理想境界。

一、孔子中庸德性与亚里士多德中道德性的共通之处冯友兰先生认为孔子中庸之道的“‘中’很像亚里士多德的‘黄金中道’的观念。

”[1]中庸与中道德性同为受中道法则统领的德性,两者存在共通之处。

1.中庸与中道德性思想内涵具有同义性孔子中庸德性与亚里士多德中道德性,都遵循中道的基本法则。

中庸的“中”基本释义为:求得恰到好处。

“夫人不言,言必由中(《论语·先进》)”,“中”意味“命中”,而没有偏离两。

孔子与亚里士多德思想的异同孔子和亚里士多德是东西方两位几乎同时代的伟大教育家、思想家,他们都注意到了培养公民道德的重要性,他们对德育内容和德育功能有着基本一致的界定。

但同时由于东西方文化的差异以及政治体制的不同,他们在德育对象的选择以及道德与政治的关系这些看法上存在这一些差异。

(1)二者的相同点孔子和亚里士多德对于道德的标准和道德的内容规定是相同的,他们都奉行中庸之道,认为人的内心达到了一个平衡的状态就是有德行的状态。

孔子将“仁”“义”“礼”“智”“信”等作为人道德的内容,并且认为虽然人性的本质是善良的,但其道德的培养和形成却是后天养成的。

而亚里士多德也认为人的美德是在后天生活中所培养形成的,而不是与生俱来的,他认为美德是一种适度的、恰好的行为与情感,这一点与儒家思想中的中庸之道不谋而合。

孔子和亚里士多德都十分注重道德对于政治以及社会的重要价值。

他们都认为人必须通过不断提高自身德行修养的方式来承担社会责任,同时,德行高尚的人还承担着帮助和影响他人提高其道德修养和实施道德行为的责任。

同时,他们都认为社会整体的道德好坏会影响政治的稳定和社会的发展,好的个人修养并不仅仅是个人的人生追求,还是政治清明和社会稳定的必要条件和基础。

(2)二者的差异在对待教育对象上,孔子认为“有教无类”,孔子虽然处于封建等级社会,但他对于道德教育方面确实倡导人人平等,忽略受教育者的出身和阶级的。

而亚里士多德的教育公平则排除了奴隶、女人、孩子甚至几乎所有的体力劳动者,这样的平等相对更加狭隘。

在关于道德与政治的关系上,孔子始终认为道德是政治的基础,良好的政策的制定和推行都有赖于统治者极其臣民的优良道德修养,国家政治的清明也是基于道德的提高的,同时政治的相对权威性也能够推动臣民的道德修养和进步。

而亚里士多德则认为政治是先于道德的,因为人是天生的政治动物,而非天生的有德性者。

亚里士多德认为培养人道德的最终目的是服务于政治,通过优良的道德修养从而作用于政治的发展,但孔子则将最高目标定义为实现天道。

浅谈中西方中庸之道在中国春秋末期,百家争鸣的年代,诞生了历史上伟大的思想家和教育家孔子,他集华夏上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上最博学者之一,并且被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、万世师表。

“中庸之道”是是由孔子提倡的提高人的基本道德、精神修养以达到天人合一、太平和合神圣境界的一整套理论与方法。

同一时期,在遥远的西方,地中海东部的古希腊诞生了能与孔子相媲美的智者亚里斯多德,不知是巧合还是历史的必然,他同样提出了“中庸”。

本文将简要介绍中西方的中庸之道,并从多个方面分析两个“中庸”的相似性及不同点,探求其中的缘由。

现在,有很多人无法认同孔子的“中庸之道”,觉得中国自明以后闭关锁国,到清末的落后挨打皆因为此。

这些人都将中庸之道与折中主义,平均主义,不彻底主义,庸碌主义,妥协主义混为一谈,认为中庸缺乏动力,其不偏不倚让人圆滑处世,不利于个人的进步和社会生产力的提高。

然而孔子的中庸之道的主旨是“致中和”,即通过不偏不倚的方法处理万事万物,使人们达到和谐相处的理想境界。

而“致中和”的前提是要求人们通过道德修养恢复人固有的善的本性。

要恢复人的善的本性,首先要努力做到“诚”,因为诚是“物之终始”,是沟通天道和人道的桥梁,因此“诚”是中庸的关键所在。

中庸的“诚”有三个维度:(1)连结天和人(“天命之谓性”),“诚”是“天人合一”的一种规范,既重天又重人,体现了从“礼”到“仁”,从“天”到“人”的重要历史转折;(2)“诚”是贯通天、地、人的一种普遍规范,使天和人、地和人、人和人、人和社会处于一种和谐的理想状态;(3)“诚”强调个体和群体的关系,诚既是道德本体,也是道德实践,既是个我自身的修养,也是人际关系充分协调的原则,更是国与国之间的交往的准则。

亚里士多德在《政治学》和《尼各马可伦理学》中都对“中庸”作了深入分析,他说:“If we were right when in our Ethics we stated that Virtue is a Mean and that the happy life is life free and unhindered and according to virtue, then the best life must be the middle way, or the mean, between two extremes which it is open to those at either end to attain.”亚里士多德把“中庸”分成:怯懦和鲁莽之间的是勇敢,吝啬与奢侈之间的是大方,淡薄和贪婪之间的是志向,自卑与骄傲之间的是谦虚,沉默与吹嘘之间的是诚实,暴戾与滑稽之间的是幽默,争斗与阿谀之间的是友谊。

孔子“兴观群怨”说与亚里士多德“卡塔西斯”说比较[摘要] 孔子和亚里士多德同是中西方历史轴心时代的文化巨人。

同时,他们也是著名的教育家、思想家。

两人关于文艺相关问题的观点,尤其是兴观群怨说和卡塔西斯说的提出,都强调了文学的社会功用,具有可比性。

[关键词] 孔子兴观群怨亚里士多德卡塔西斯一、“兴观群怨”说与“卡塔西斯”说1.孔子的“兴观群怨”说的提出孔子从“诗教”观点出发,对文学作品的社会作用也作了极高的评价,《论语•阳货》篇记载:“子曰:‘小子何莫学夫诗?’诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于草木鸟兽之名。

”这就是“兴观群怨”说,具体分析它们的含义:“兴”,起的意思。

朱熹解释为“感发志意”,即指诗歌生动具体的形象可以激发人的感情,使接受者情绪受到感染,并引起联想。

“观”,除了给当政者“知得失,自考证”外,也包括给普通人观,作为教育方式。

“群”,“合”意。

孔子说诗可以群,讲的是文学艺术欣赏使个体产生群体向心的凝聚的力量,也即和睦人际关系之意。

“怨”,是指诗歌可以抒发、舒散怨恨、哀怨、烦忧等消极心理,刺也是一种怨,即怨刺上政。

2.柏拉图的“卡塔西斯”说的提出亚里士多德从积极方面肯定了文艺的社会作用,提出“卡塔西斯”一词,对catharsis一词,历来研究者看法不同,朱光潜提出了净化说。

“净化”的“要义在于通过音乐或其它艺术,使某种过分强烈的情绪因宣泄而达到平静,因此,恢复和保持住心理的健康。

”他以《政治学》中的诗人讨论音乐功用的一段话作为印证,进行医学方面的解释,似乎更为妥当。

二、“兴观群怨”说与“卡塔西斯”的相似之处1.感情的适中孔子谈到“怨”,有一个附加的条件,就是怨而不怒。

朱熹说《关雎》:“盖其优虽深而不害于租,其乐虽盛而不失甚正”(《四书集注》)。

即具有“中和之美”,要求情感适度,达到中庸。

亚里士多德在《伦理学》说:“如果每一种技艺之所以能作好它的工作,乃由于求适度,并以适度为标准来衡量它的作品(因此我们在谈论某些好作品的时候,常说它是不能增减的,意即过多或过少都有损于完美,而适度则可以保持完美》……只有在适当的时候、对适当的事物、对适当的人、在适当的动机下,在适当的方式下所发生的情感,才是适度的最好的情感,这种情感即是美德。

古代中西方类比题例题一:孔子与柏拉图历史活动及思想主张的异同:相同:①时代:都处于奴隶制时代,其思想主张均处于文化源源的地位。

②个人活动:从政,游历,从教。

③政治思想:孔子主张“仁”和“”仁政,反对暴政;柏拉图主张哲人统治的理想国,对民主政体不满;都体现“人治”的特点,都偏于理想化。

④教育:都创办学校,重视教育,均主张因材施教,进行启发式教学。

⑤二者的著作都属于对话集,是集体智慧的结晶。

⑥影响:影响东西方文化的走赂,在东西方文化的发生发展中起举足轻重的地位。

不同:①柏拉图的研究主要在哲学领域,侧重于理性,主张建立理想国,追求真。

孔子主要侧重于伦理道德,偏重于感性,追求善。

②柏拉图相信灵魂不死,孔子对殷周以来的鬼神观念持怀疑态度。

例题二:关于中西方思想中“中庸”的比较:相同:都强调“恰到好处”,反对两极。

不同:①亚里士多德的“中庸”有哲学思考,而孔子的“中庸”是出于礼法,没有更多的哲学思考。

②亚里士多德认为“中庸之道”是相对的,孔子从圣人的角度出发,强调要有度,“过犹不及”。

③亚里士多德主张舍两端而取其中,孔子没有否认两端是不好的。

专题练习:(一)(13分)在几千年的人类文明史上,社会政治制度经历了不断演变的过程。

在世界上不同的地区,社会政治制度呈现多元化的特点。

下图①至③所反映的是不同历史时期、不同国家和地区的政治文明成果材料:①②(1)将三幅图所示政治文明成果的代号填入下表中适当的位置。

(3分)国家(朝代、城邦)希腊(雅典)西周秦朝政治文明成果(2)图②所示的政治制度有何特点?它对中国古代政治制度的创制产生了怎样的影响?(4分)(3)结合所学知识谈谈你对图③为代表的政治文明成果的看法。

它对近代社会政治文明建设留下了哪些有益的启示?(6分)(二)材料一除非哲学家成为我们这些国家的国王,或者那些我们现在称之为国王和统治者的人能够用严肃认真的态度去研究哲学,使政治权力与哲学理智结合起来,而把那些现在只搞政治而不研究哲学或者只研究哲学而不搞政治的碌碌无为之辈排斥出去,否则,……我们的国家就永远不会得到安宁,全人类也不能免于灾难。

中庸何以为人之德性——以儒家与亚里士多德为中心中庸何以为人之德性——以儒家与亚里士多德为中心众所周知,中庸是儒家思想中的重要概念。

然而,很少有人真正理解中庸的内涵以及其在人的德性培养中的作用。

本文将以儒家与亚里士多德为中心,探讨中庸何以成为人之德性的核心。

首先,我们需要了解中庸在儒家思想中的地位。

儒家的核心理念是以仁为中心,力求实现天人合一、人与人之间的和谐。

而中庸则是儒家思想的基础,是一种人生态度和行为准则。

中庸主张“不偏不倚”,追求平衡与中和,旨在引领个体远离极端,保持平稳、正常的状态。

中庸要求人对待一切事物持有一个平和、理性的态度,并在行为上追求合适、恰当的境界。

此处可以引入亚里士多德的“中庸之道”,与儒家中庸的理念相对照。

亚里士多德是古希腊哲学家,他的“中庸之道”与儒家中庸的内涵存在某种相似之处。

亚里士多德认为,在伦理学上,美德是人生的根本追求,而美德的实现需要保持适度的行为与情感状态。

他主张人要远离过度与不足之间的极端,而是追求中道,保持适度。

这种相似之处为我们深入理解中庸的德性培养提供了一个视角。

其次,我们可以从儒家与亚里士多德的观点中探讨中庸如何成为人之德性的核心。

在儒家看来,中庸是人的德性的基石。

儒家强调人的修身齐家治国平天下,而中庸则是修身的基本要求。

儒家提出了很多德性模范,如仁、孝、忠、信等。

中庸则要求人在追求这些德性的时候不偏不倚,保持理性、平和的态度。

举例来说,仁是儒家最高的道德准则,而中庸要求在实现仁的过程中,不应过度放大情感,也不能过于理性,而是要追求一种中和、恰当的境界。

亚里士多德的“中庸之道”同样认为适度是德性成就的关键。

亚里士多德将德性分为道德美和性格美。

他认为美德是人生的根本价值,而这种美德的实现需要人保持适度的行为和情感状态。

亚里士多德指出,对待欲望和情感的过度或不足都会引导人走上错误的道路。

只有在保持适度的行为和情感状态下,人才能够实现真正意义上的德性。

综上所述,儒家与亚里士多德的思想都认为中庸是人之德性的核心。

二 古希腊的先哲 编写人:蒋文记 李淑玲 审核人:程威风 【教学目标】 了解古希腊哲学家柏拉图及亚里士多德的主要生平事迹;追求真理的不懈探索精神;认识其对世界思想文化的贡献。 【 重点】 柏拉图及亚里士多德的思想对后世产生的巨大影响。 【难点】 对亚里士多德的评价。 【 自主预习】 优化探究19页。 【共同探究】 1你认为教育可以培养出一个全知的人吗。只有全知的人才能拥有国家政治权力吗。

2亚里士多德是怎样定义人的本质的。 想一想: 亚里士多德和孔子都提出了“中庸之道”的思想。这难道是巧合吗?两者的中道学说有何联系与共同点,又有何区别呢? 【 课堂检测】材料一 亚里士多德在《尼各马科伦理学》中讨论普遍的“善”时说:“最好先讨论普遍的善,看看争论到底在哪里。尽管这种讨论有点使人为难,因为„理念‟的学说是我们尊敬的人提出来的。不过作为一个哲学家,较好的选择应该是维护真理而牺牲个人的友情,二者都是我们所珍爱的,但人的责任却要我们更尊重真理。 材料二 亚里士多德(AriSlotle,前384—前322)在他的哲学名著《形而上学》认为柏拉图理念论最大的弱点,在于不承认现实世界的真实性。他认为自然界是客观的、真实的存在,人们的认识来自对客观世界的感觉,没有感觉就没有认识。他在《政治学》一书中又批评理想国家的设想,认为这种设想不符合社会实际。 (1)材料一中亚里士多德所说的“尊敬的人”指的是谁?(1分)

(2)据材料二,亚里士多德更尊重真理体现在哪些地方?(6分) (3)从材料一和材料二来看,亚里士多德对其“尊敬的人”是什么态度?体现了什么精神?(4分) (1)柏拉图(1分) (2)批驳了柏拉图理念先于物质的唯心论;亚里士多德认为自然界是真实的,没有感觉就没有知识; 他还认为柏拉图的理想国的设想不符合实际。(6分) (3)尊敬但不盲从 体现了他追求真理的精神(4分)

想一想答案:相同:两者均强调“恰到好处”,反对两极

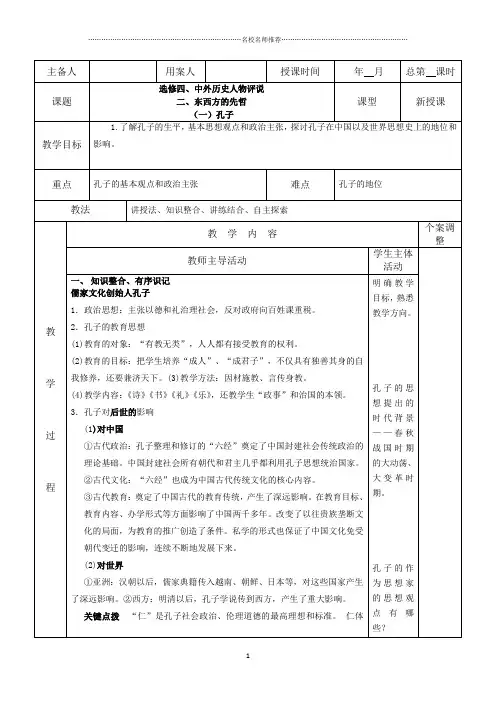

第38讲东西方的先哲考点东西方的先哲一、儒家文化创始人孔子1.孔子的生平——(b)(1)少年学礼:苦研《诗》《书》《礼》《乐》,以传承礼乐文化为己任。

(2)开办私学:三十岁时精通“六经”,开始收徒讲学。

(3)从政失败:出仕为官,官至司寇,后做官失败,结束从政生涯。

(4)周游列国:率徒周游列国,宣传自己的政治主张,却没被采纳。

(5)献身文教:68岁后回到鲁国,整理典籍、删修《春秋》。

2.孔子在政治、教育、文化等方面的基本思想与主张——(c)(1)仁的思想:“仁”者,“爱人”,“己所不欲,勿施于人”。

仁是孔子思想的核心,是处理人际关系的最高准则。

主张以仁和礼治理社会,反对苛政。

将礼和仁结合,让礼体现仁的精神,让仁有礼的约束。

(2)礼的思想:礼即周礼,主张“德,以为仁”,匡正社会秩序。

(3)中庸思想:为了协调仁和礼,提出中庸思想。

他认为“克己复礼”,要恰到好处,“和而不同”。

(4)孔子的教育思想:“有教无类”;首开兴办私学风气;注重因材施教、言传身教等。

(5)整理编撰古代文化典籍《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,使中国古典文化绵绵不绝。

《论语》成为儒家学派经典。

3.孔子在中国及世界思想史上的地位与影响——(c)(1)对中国①古代政治:孔子整理和修订的“六经”奠定了中国封建社会传统政治的理论基础。

其思想有利于稳定社会,缓和矛盾,维护统一,后来成为封建社会的统治思想。

②古代文化:以仁、礼、中庸为核心的儒家思想内涵,渗透到社会秩序和个人行为规范之中。

③古代教育:奠定了中国古代的教育传统,产生了深远影响。

(2)对世界①亚洲:汉朝以后,儒家典籍传入越南、朝鲜、日本等,对这些国家产生了深远影响。

②西方:明清以后,孔子学说传到西方,欧洲一些思想家从儒学中得到启发借鉴和鼓舞。

对待传统文化要懂得尊重、珍惜、保护我国古代文化。

我们要继承中华民族优秀传统文化,弘扬中华民族精神。

我们应以科学的态度对待古代文化,继承其精华,剔除其糟粕,把古代文化与现代社会的要求结合起来,做到与时俱进。

孔子与亚里士多德中庸思想比较

提纲:

一、总括

孔子继承和发展了殷周以来的“中"、“和”思想,将“中”与“庸”联系起来,提出了

“中庸”的概念。他所谓的“中庸”就是“执两用中”,要求人们言行符合周礼,“夫礼所以

制中也”,认为“仁”、“礼”等儒家的基本范畴都包涵在中庸之中,试图通过行中庸之道,

达到社会的长治久安,“中庸之为德也,甚至矣乎”,可见中庸之道的重要性。

亚里士多德站在中等奴隶主的立场之上,继承和发展了古希腊智者们的“和谐观”,

并结合当时现实社会,提出了中庸(中道)理论。中庸在亚里士多德的著作中,又被称为“中

道”,所谓“中道”就是“适度”、“适中”、“执中”的意思,即一种“无过无不及”的

中间状态。亚里士多德把中庸看作最高的善或至德,“美德乃是中庸之道”, “德性就是

中道,作为最高的善和极端的美”。

二、基本内涵

孔子和亚里士多德分别生活在东西方两个不同的文明古国。一方面,大致相同的时代背

景和生产生活方式,使得两人有着一些相同或相似的思想,中庸思想便是其中之一;另一方

面,两民族生产生活方式的差异及两人不同的生活际遇又使得其中庸思想存在着明显的差

异。

(一)相同点

1、社会背景:孔子和亚里士多德均生活在社会剧烈动荡的社会大变革时期。

具体说来,孔子生活的春秋末期,中国正经历着“礼崩乐坏”的社会剧变;而亚里士多

德生活的希腊古典时代末期,城邦制度也已盛极而衰,并最终为马其顿所灭。

2、理性精神的一致:不走极端。

中庸或中道,要在持“中”,不走极端,强烈地反映出人类的理性精神。

3、主体指向的一致:至上美德。

无论是孔子还是亚里士多德都认为中庸是一种至上美德,并非人人具有,平常人只有完

善自己的人格,逐渐向中庸美德靠拢。

4、思想方法的一致:致中和适中。

作为一种思想方法,中庸和中道要求人们在处理各种社会关系时,要“致中”和“时中”。

5、政治立场的一致:反对折衷主义

中庸或中道所指向的,是事物内部存在着的相互对立相互依赖的矛盾双方,在某一点或

某个方面因对立统一而达成的平衡及真实的和谐一致,反映的是事物存在和发展变化的基本

规律。中庸强调“允执厥中”,中道强调居二恶之中点,都是指要把握好事物矛盾的度,把

握事物存在和发展变化的基本规律,而绝不是指将不能统一在一起的相互矛盾的东西无原则

地加以调和,更不是教人圆滑处世。

(二)不同点

1、经验德性论与先验人性论的不同

亚里士多德认为,中道德性并不是先天的,而是后天的行为习惯中形成获得的,因此,

亚里士多德认为中道的伦理德性也可称作习惯德性,因为伦理德性是由风俗习惯熏陶出来

的,而不是自然本性,自然的东西不能用习惯改变。

孔子认为作为至德的中庸实际上是“仁”在日常生活中的运行、实现,“仁”又是先天

地内在于人自身的,是人生来就本有的东西,不是在后天的学习与实践中获得的,所以中庸

之德也是先天本有的。

2、德性自愿与道德自觉的不同

亚里士多德虽然也认为人们在社会生活中,必须按一定的社会道德准则去选择,这样才

能符合中道,不过,他更尊重中道选择中的个人意志自由。亚里士多德认为道德选择原本就

是人的一种高度自主的活动,因为人都有自由的意志,正是这种自由的意志使人成为并非消

极地接受环境的影响,而是对环境主动施加影响的积极主体。亚里士多德认为,德行和恶行

都出于人的目的,“目的是我们愿望的对象,达到这个目的的手段,乃是我们的审量及选择

的对象,所以,凡是关于手段的行为,必是由于选择、并且必定是自愿的。 ”

孔子中庸观的侧重点在于强调道德主体对道德之“仁”、“礼”的自觉,侧重于对做人

的责任和义务的自觉。在他看来,人性本身己经包涵有一定的中庸因素,有善端、恶端之分,

要克服人性恶的一面,发扬善端即可“率性”以行“中庸”,它强调人的中庸行为是一种自

觉利人的道德行为,个体不是为实现其幸福而追求道德,他们追求道德更多是履行对社会的

一种责任和义务,不是获取个人的幸福生活,而是实现国家与社会生活的道德。

3、社会生活中的归宿不同

(1)求公正与致中和

自由与德性是亚里士多德的伦理思想中的两个原则,其德行的实践是个人内心良知向外

部环境的自由抒发,从而使得古希腊的中道选择观在社会实践上又表现为在尊重个人意志自

由的基础上,对社会公平和正义不懈追求的精神。对社会公平和正义的追求,为西方建立法

制和民主社会制度提供了厚实的理论基础,亚里士多德认为:一切科学和技艺都以善为目的,

一切之中最为主要的科学则以最大和最高的善为目的,政治学即是最主要的科学,政治上的

善即是公正,也就是全体公民的共同利益。

与亚里士多德追求公正的目标不同,孔子追求的是一种“从心所欲不逾矩”式的道德自

由,以求实现主观意识与客观规律的完美统一的和谐与中和,这种和谐与中和指人与事物之

间处在合乎中道原则的共处状态,这种状态表征的是人的情感发挥恰到好处,“发而皆中节”,

合乎人类的伦理道德规范,是人性本体的表现,也是人性至善的表现。孔子一开始就把人作

为出发点,着重探讨人与自然、人与社会的关系,强调对宗法统治秩序的维护,并将这种统

治秩序放在一切价值之首,作为社会追求的最高价值目标。孔子认为,和谐是实现宗法统治

的基本目标,所以,把维护和谐稳定的致中和作为中庸的目标就是非常自然的理论与现实选

择。

(2)法治与德治

在亚里士多德看来,法治在事实上也优于人治,因为:在法律未能作出规定的地方,人

也同样不可能作出明断。法律教导人们遵循这一目的,委任各种官员根据最公正的意见来判

决法律自身未能涉及的其余事例。此外,人们还完全可以根据其经验修正或补充现存的法规,

崇尚法治的人可以说是崇尚只由神和理智来统治的人,而崇尚人治的人则在其中掺入了几分

兽性,因为欲望就带有兽性,而生命激情自会扭曲统治者甚至包括最优秀之人的心灵。法律

则是摒除了欲望的理智。

孔子寻求的是一种德(礼)治社会,他在把中庸视为伦理之“礼”的同时,更强调中庸的

“仁”的道德性。“仁”与“礼”是孔子政治思想的核心范畴,仁的概念,孔子以前就有,

春秋前期人们把尊亲敬长、爱及民众、忠于君主和仪文美德都称为仁,孔子在继承已有观念

的基础上把它发展成为系统的仁说。理想的政治应当是免刑、无讼和去掉残暴、免除虐杀,

但在现实生活中孔子也不是主张绝对不要刑,在讲德治时,也不是完全不要刑,而是主张“宽

以济猛,猛以济宽,政是以和,”认为宽猛相济(即文武两手并用,德治与刑治结合),政事

才会谐和,反对过度榨取,主张“节用以爱人,使民以时。”