山西国家级非物质文化遗产

- 格式:rtf

- 大小:930.59 KB

- 文档页数:32

山西传统文化山西省特有的地域环境和历史环境,演绎出特有的地域文化与民俗事象,形成了独具特色的山西民俗文化。

下面从山西的民俗文化、传统戏剧、美术、技艺以及山西建筑风格、宗教等方面,带大家了解具有音律感、韵律感的山西话;表演粗犷豪放,富于激情的晋剧;直出直入,简练明快的上党梆子;诙谐幽默、妙趣横生的曲沃琴书等山西特色传统文化。

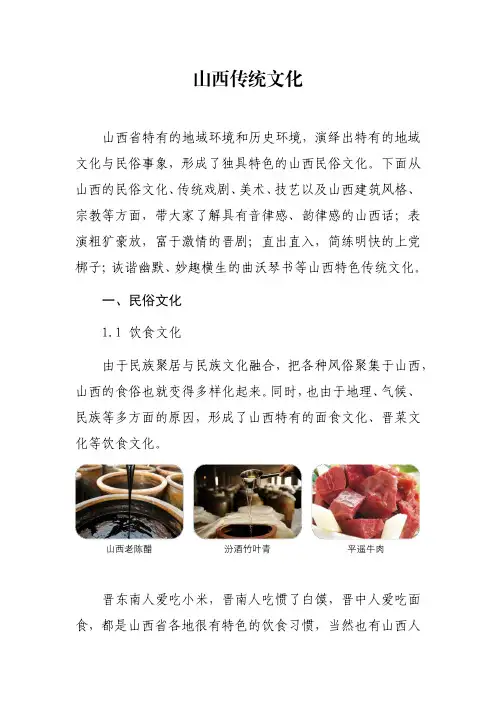

一、民俗文化1.1 饮食文化由于民族聚居与民族文化融合,把各种风俗聚集于山西,山西的食俗也就变得多样化起来。

同时,也由于地理、气候、民族等多方面的原因,形成了山西特有的面食文化、晋菜文化等饮食文化。

晋东南人爱吃小米,晋南人吃惯了白馍,晋中人爱吃面食,都是山西省各地很有特色的饮食习惯,当然也有山西人普遍的爱好,如用醋做调味品,喜辛辣食物。

1.2 山西方言山西话,分为晋语和中原官话汾河片。

山西南部三市临汾、运城、晋城(沁水县西)用中原官话汾河片,其他都用晋语。

山西方言具有音律感、韵律感的特点,其中保留古语音较多,且还有连续复杂的变调。

晋语区还是中国唐诗的重要产区。

1.3 生活禁忌山西民间禁忌虽然也有一层神秘的外衣,但其实用性的特点十分突出。

其表现为禁忌的内容以人的生产和生活为主,特别是休闲节假日中最多,比如正月期间几乎天天都有“不该做”的事;禁忌在人群结集庆典等活动时尤为繁杂,如生死婚嫁礼仪和祭祀节日等活动中,处处有禁忌制约人的手脚。

所谓禁忌的实用性,除了要适合人们生产、生活所需之外,还同时产生解禁破忌的办法。

比如不留神犯了某些禁忌,当事人可以有办法解除,诸如吐几口唾沫或跺几下脚就认为可以心安理得、安然无恙了。

二、传统戏剧2.1 晋剧晋剧是山西省四大梆子剧种之一,因产生于山西中部,故又称中路梆子,外省称之为山西梆子,主要流布于山西中、北部及陕西、内蒙古和河北的部分地区。

2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

晋剧唱腔丰富,包括乱弹、腔儿、曲子几种,板式多变,表现力强,表演粗犷豪放,富于激情,不仅继承了梆子戏表演中的绝技,而且在翎子功、帽翅功等方面又有了进一步的发展。

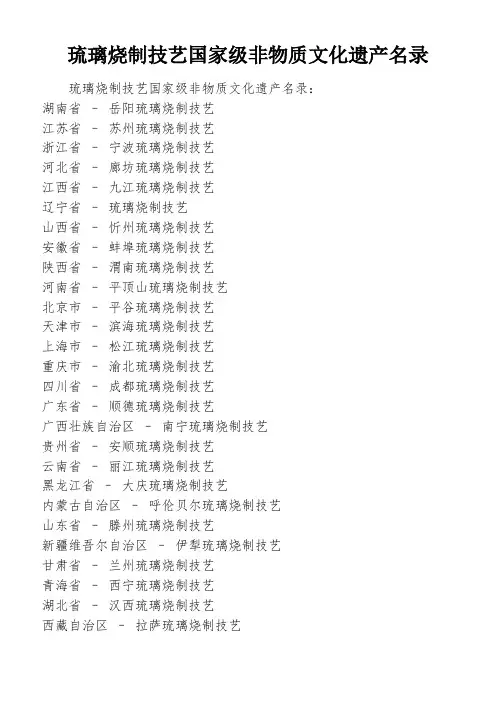

琉璃烧制技艺国家级非物质文化遗产名录

琉璃烧制技艺国家级非物质文化遗产名录:

湖南省–岳阳琉璃烧制技艺

江苏省–苏州琉璃烧制技艺

浙江省–宁波琉璃烧制技艺

河北省–廊坊琉璃烧制技艺

江西省–九江琉璃烧制技艺

辽宁省–琉璃烧制技艺

山西省–忻州琉璃烧制技艺

安徽省–蚌埠琉璃烧制技艺

陕西省–渭南琉璃烧制技艺

河南省–平顶山琉璃烧制技艺

北京市–平谷琉璃烧制技艺

天津市–滨海琉璃烧制技艺

上海市–松江琉璃烧制技艺

重庆市–渝北琉璃烧制技艺

四川省–成都琉璃烧制技艺

广东省–顺德琉璃烧制技艺

广西壮族自治区–南宁琉璃烧制技艺

贵州省–安顺琉璃烧制技艺

云南省–丽江琉璃烧制技艺

黑龙江省–大庆琉璃烧制技艺

内蒙古自治区–呼伦贝尔琉璃烧制技艺

山东省–滕州琉璃烧制技艺

新疆维吾尔自治区–伊犁琉璃烧制技艺

甘肃省–兰州琉璃烧制技艺

青海省–西宁琉璃烧制技艺

湖北省–汉西琉璃烧制技艺

西藏自治区–拉萨琉璃烧制技艺

宁夏回族自治区–银川琉璃烧制技艺海南省–琼中琉璃烧制技艺。

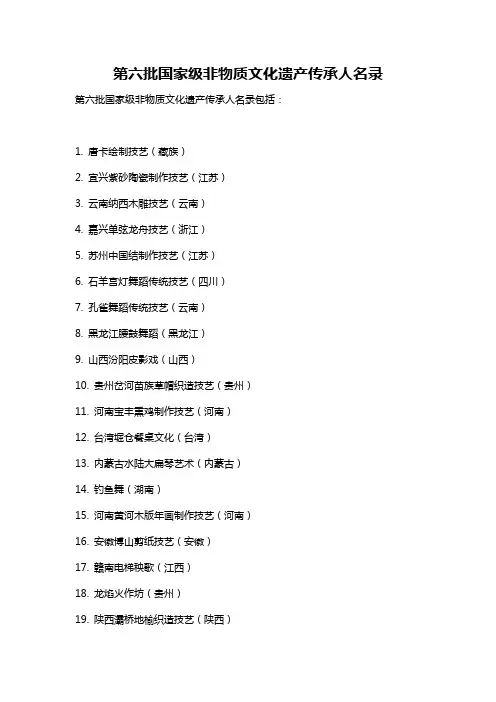

第六批国家级非物质文化遗产传承人名录第六批国家级非物质文化遗产传承人名录包括:

1. 唐卡绘制技艺(藏族)

2. 宜兴紫砂陶瓷制作技艺(江苏)

3. 云南纳西木雕技艺(云南)

4. 嘉兴单弦龙舟技艺(浙江)

5. 苏州中国结制作技艺(江苏)

6. 石羊宫灯舞蹈传统技艺(四川)

7. 孔雀舞蹈传统技艺(云南)

8. 黑龙江腰鼓舞蹈(黑龙江)

9. 山西汾阳皮影戏(山西)

10. 贵州岔河苗族草帽织造技艺(贵州)

11. 河南宝丰熏鸡制作技艺(河南)

12. 台湾堀仓餐桌文化(台湾)

13. 内蒙古水陆大扁琴艺术(内蒙古)

14. 钓鱼舞(湖南)

15. 河南黄河木版年画制作技艺(河南)

16. 安徽博山剪纸技艺(安徽)

17. 赣南电梯秧歌(江西)

18. 龙焰火作坊(贵州)

19. 陕西灞桥地榆织造技艺(陕西)

20. 土家三年锣鼓队(湖南)

21. 湖北老河口大踏步(湖北)

22. 陕西韦曲剧(陕西)

23. 四川蜡染技艺(四川)

24. 哥哥妹妹石斛冷餐(湖南)

25. 漳州泥塑技艺(福建)

26. 蜡染技艺—布不根(云南)

27. 蓝田花边制作技艺(山西)

28. 河南天坛染织传统技艺(河南)

29. 胶东鲁画(山东)

30. 河南宋代铁鼎陶艺(河南)。

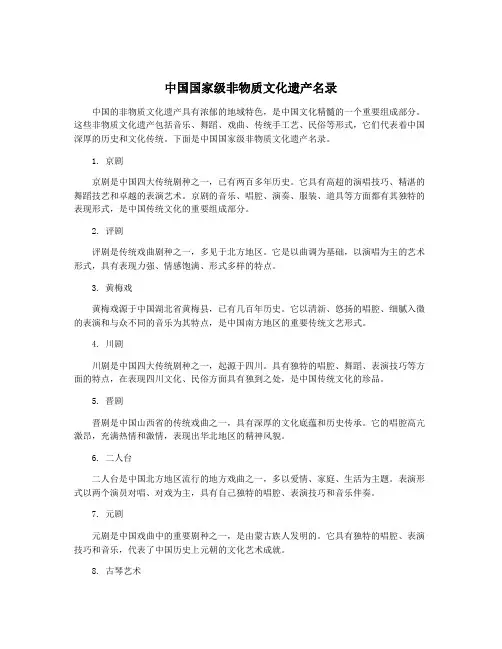

中国国家级非物质文化遗产名录中国的非物质文化遗产具有浓郁的地域特色,是中国文化精髓的一个重要组成部分。

这些非物质文化遗产包括音乐、舞蹈、戏曲、传统手工艺、民俗等形式,它们代表着中国深厚的历史和文化传统。

下面是中国国家级非物质文化遗产名录。

1. 京剧京剧是中国四大传统剧种之一,已有两百多年历史。

它具有高超的演唱技巧、精湛的舞蹈技艺和卓越的表演艺术。

京剧的音乐、唱腔、演奏、服装、道具等方面都有其独特的表现形式,是中国传统文化的重要组成部分。

2. 评剧评剧是传统戏曲剧种之一,多见于北方地区。

它是以曲调为基础,以演唱为主的艺术形式,具有表现力强、情感饱满、形式多样的特点。

3. 黄梅戏黄梅戏源于中国湖北省黄梅县,已有几百年历史。

它以清新、悠扬的唱腔、细腻入微的表演和与众不同的音乐为其特点,是中国南方地区的重要传统文艺形式。

4. 川剧川剧是中国四大传统剧种之一,起源于四川。

具有独特的唱腔、舞蹈、表演技巧等方面的特点,在表现四川文化、民俗方面具有独到之处,是中国传统文化的珍品。

5. 晋剧晋剧是中国山西省的传统戏曲之一,具有深厚的文化底蕴和历史传承。

它的唱腔高亢激昂,充满热情和激情,表现出华北地区的精神风貌。

6. 二人台二人台是中国北方地区流行的地方戏曲之一,多以爱情、家庭、生活为主题。

表演形式以两个演员对唱、对戏为主,具有自己独特的唱腔、表演技巧和音乐伴奏。

7. 元剧元剧是中国戏曲中的重要剧种之一,是由蒙古族人发明的。

它具有独特的唱腔、表演技巧和音乐,代表了中国历史上元朝的文化艺术成就。

8. 古琴艺术古琴艺术是中国传统乐器中的一种,已有两千多年历史。

它具有高雅的音乐风格、丰富的表现力和独特的艺术风格,是中国传统文化的瑰宝之一。

9. 书法艺术书法艺术是中国传统文化中的一种艺术形式。

它是用中国特有的字体书写文字,表现出中华民族特有的文化精神和审美情趣。

10. 围棋围棋是中国传统文化的代表之一,被誉为最复杂、最高深的智力运动之一。

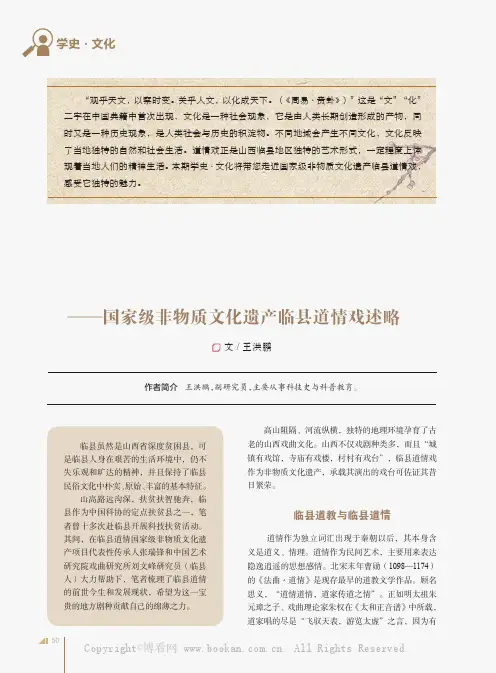

学史·文化文/王洪鹏作者简介 王洪鹏,副研究员,主要从事科技史与科普教育。

“观乎天文,以察时变。

关乎人文,以化成天下。

(《周易·贲卦》)”这是“文”“化”二字在中国典籍中首次出现,文化是一种社会现象,它是由人类长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是人类社会与历史的积淀物。

不同地域会产生不同文化,文化反映了当地独特的自然和社会生活。

道情戏正是山西临县地区独特的艺术形式,一定程度上体现着当地人们的精神生活。

本期学史·文化将带您走近国家级非物质文化遗产临县道情戏,感受它独特的魅力。

——国家级非物质文化遗产临县道情戏述略本无踪迹恋柴扃世乱须教识道情高山阻隔、河流纵横,独特的地理环境孕育了古老的山西戏曲文化。

山西不仅戏剧种类多,而且“城镇有戏馆,寺庙有戏楼,村村有戏台”,临县道情戏作为非物质文化遗产,承载其演出的戏台可佐证其昔日繁荣。

临县道教与临县道情道情作为独立词汇出现于秦朝以后,其本身含义是道义、情理。

道情作为民间艺术,主要用来表达隐逸逍遥的思想感情。

北宋末年曹勋(1098—1174)的《法曲·道情》是现存最早的道教文学作品。

顾名思义,“道情道情,道家传道之情”。

正如明太祖朱元璋之子、戏曲理论家朱权在《太和正音谱》中所载,道家唱的尽是“飞驭天表,游览太虚”之言,因为有临县虽然是山西省深度贫困县,可是临县人身在艰苦的生活环境中,仍不失乐观和旷达的精神,并且保持了临县民俗文化中朴实、原始、丰富的基本特征。

山高路远沟深,扶贫扶智驰奔,临县作为中国科协的定点扶贫县之一,笔者曾十多次赴临县开展科技扶贫活动。

其间,在临县道情国家级非物质文化遗产项目代表性传承人张瑞锋和中国艺术研究院戏曲研究所刘文峰研究员(临县人)大力帮助下,笔者梳理了临县道情的前世今生和发展现状,希望为这一宝贵的地方剧种贡献自己的绵薄之力。

“慨古感今,有乐道徜徉之情”,于是就将这一道家表现形式称为道情。

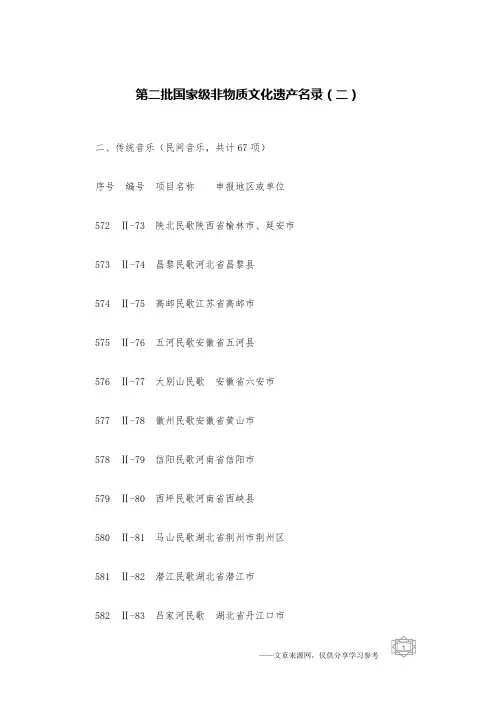

第二批国家级非物质文化遗产名录(二)二、传统音乐(民间音乐,共计67项)序号编号项目名称申报地区或单位572 Ⅱ-73 陕北民歌陕西省榆林市、延安市573 Ⅱ-74 昌黎民歌河北省昌黎县574 Ⅱ-75 高邮民歌江苏省高邮市575 Ⅱ-76 五河民歌安徽省五河县576 Ⅱ-77 大别山民歌安徽省六安市577 Ⅱ-78 徽州民歌安徽省黄山市578 Ⅱ-79 信阳民歌河南省信阳市579 Ⅱ-80 西坪民歌河南省西峡县580 Ⅱ-81 马山民歌湖北省荆州市荆州区581 Ⅱ-82 潜江民歌湖北省潜江市582 Ⅱ-83 吕家河民歌湖北省丹江口市583 Ⅱ-84 秀山民歌重庆市秀山土家族苗族自治县 584 Ⅱ-85 酉阳民歌重庆市酉阳土家族苗族自治县 585 Ⅱ-86 镇巴民歌陕西省镇巴县586 Ⅱ-87 嘉善田歌浙江省嘉善县587 Ⅱ-88 南坪曲子四川省九寨沟县588 Ⅱ-89 茶山号子湖南省辰溪县589 Ⅱ-90 啰啰咚湖北省监利县590 Ⅱ-91 爬山调内蒙古自治区呼和浩特市、乌拉特前旗591 Ⅱ-92 漫瀚调内蒙古自治区准格尔旗592 Ⅱ-93 惠东渔歌广东省惠州市593 Ⅱ-94 海门山歌江苏省海门市594 Ⅱ-95 新化山歌湖南省娄底市595 Ⅱ-96 姚安坝子腔云南省姚安县596 Ⅱ-97 海洋号子浙江省岱山县(舟山渔民号子、长岛渔号)山东省长岛县597 Ⅱ-98 江河号子黄河水利委员会河南黄河河务局(黄河号子、长江峡江号湖北省宜昌市夷陵区、伍家岗子、酉水船工号子)区、巴东县、秭归县湖南省保靖县598 Ⅱ-99 码头号子上海市浦东新区、杨浦区(上海港码头号子)599 Ⅱ-100 森林号子吉林省文学艺术界联合会民间文(长白山森林号子、兴安艺家协会岭森林号子)黑龙江省伊春市600 Ⅱ-101 搬运号子重庆市梁平县、巫山县(梁平抬儿调、龙骨坡抬工号子)601 Ⅱ-102 制作号子四川省邛崃市(竹麻号子)602 Ⅱ-103 鲁南五大调山东省郯城县、日照市603 Ⅱ-104 老河口丝弦湖北省老河口市604 Ⅱ-105 蒙古族民歌内蒙古自治区通辽市、鄂尔多斯(科尔沁叙事民歌、鄂尔多市、杭锦旗斯短调民歌、鄂尔多斯古辽宁省阜新蒙古族自治县如歌、阜新东蒙短调民歌、吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县郭尔罗斯蒙古族民歌)605 Ⅱ-106 鄂温克族民歌内蒙古自治区鄂温克族自治旗(鄂温克叙事民歌)606 Ⅱ-107 鄂伦春族民歌内蒙古自治区鄂伦春自治旗(鄂伦春族赞达仁)黑龙江省大兴安岭地区607 Ⅱ-108 达斡尔族民歌内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族(达斡尔扎恩达勒、罕伯自治旗岱达斡尔族民歌)黑龙江省齐齐哈尔市608 Ⅱ-109 苗族民歌湖南省吉首市(湘西苗族民歌、苗族飞歌)贵州省雷山县609 Ⅱ-110 瑶族民歌湖南省隆回县(花瑶呜哇山歌)610 Ⅱ-111 黎族民歌海南省琼中黎族苗族自治县(琼中黎族民歌)611 Ⅱ-112 布依族民歌贵州省惠水县(好花红调)612 Ⅱ-113 彝族民歌云南省武定县(彝族酒歌)613 Ⅱ-114 布朗族民歌云南省勐海县(布朗族弹唱)614 Ⅱ-115 藏族民歌四川省甘孜藏族自治州、阿坝藏(川西藏族山歌、玛达咪族羌族自治州、炉霍县、九龙县山歌、华锐藏族民歌、甘甘肃省天祝藏族自治县、甘南藏南藏族民歌、玉树民歌)族自治州青海省玉树藏族自治州615 Ⅱ-116 维吾尔族民歌新疆维吾尔自治区尉犁县(罗布淖尔维吾尔族民歌)616 Ⅱ-117 乌孜别克族埃希来、叶来新疆维吾尔自治区艺术研究所、伊犁哈萨克自治州、喀什地区617 Ⅱ-118 回族宴席曲青海省门源回族自治县618 Ⅱ-119 琵琶艺术上海市崇明县、南汇区(瀛洲古调派、浦东派、浙江省平湖市平湖派)619 Ⅱ-120 古筝艺术山东省菏泽市(山东古筝乐)620 Ⅱ-121 笙管乐辽宁省瓦房店市、建平县(复州双管乐、建平十王河南省新密市会、超化吹歌)621 Ⅱ-122 津门法鼓天津市河西区、北辰区(挂甲寺庆音法鼓、杨家庄永音法鼓、刘园祥音法鼓)622 Ⅱ-123 锣鼓艺术天津市汉沽区(汉沽飞镲、常山战鼓、河北省正定县太原锣鼓、泗泾十锦细锣山西省太原市鼓、大铜器、开封盘鼓、上海市松江区宜昌堂调、韩城行鼓)河南省西平县、郏县、开封市湖北省宜昌市陕西省韩城市623 Ⅱ-124 朝鲜族洞箫音乐吉林省延吉市、珲春市624 Ⅱ-125 土家族咚咚喹湖南省龙山县625 Ⅱ-126 哈萨克六十二阔恩尔新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州626 Ⅱ-127 维吾尔族鼓吹乐新疆维吾尔自治区627 Ⅱ-128 洞经音乐四川省梓潼县(文昌洞经古乐、妙善学云南省通海县女子洞经音乐)628 Ⅱ-129 芦笙音乐湖南省通道侗族自治县(侗族芦笙、苗族芒筒芦笙)贵州省丹寨县629 Ⅱ-130 布依族勒尤贵州省贞丰县、兴义市、镇宁布依族苗族自治县630 Ⅱ-131 藏族扎木聂弹唱青海省海南藏族自治州631 Ⅱ-132 哈萨克族冬布拉艺术新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州632 Ⅱ-133 柯尔克孜族库姆孜艺术新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、乌恰县633 Ⅱ-134 蒙古族绰尔新疆维吾尔自治区阿勒泰地区634 Ⅱ-135 黎族竹木器乐海南省保亭黎族苗族自治县、五指山市635 Ⅱ-136 口弦音乐四川省布拖县636 Ⅱ-137 吟诵调江苏省常州市(常州吟诵)637 Ⅱ-138 佛教音乐江苏省常州市(天宁寺梵呗唱诵、鱼山山东省东阿县梵呗、大相国寺梵乐、直河南省开封市孔噶举派音乐、拉卜楞寺西藏自治区墨竹工卡县佛殿音乐道得尔、青海藏甘肃省夏河县族唱经调、北武当庙寺庙青海省兴海县音乐)宁夏回族自治区平罗县638 Ⅱ-139 道教音乐河北省广宗县(广宗太平道乐、恒山道山西省阳高县乐、上海道教音乐、无锡上海市道教协会道教音乐、齐云山道场音江苏省无锡市乐、崂山道教音乐、泰山安徽省休宁县道教音乐、胶东全真道教山东省青岛市崂山区、泰安市、音乐、腊山道教音乐、海烟台市、东平县南斋醮科仪音乐、成都道海南省定安县教音乐、白云山道教音四川省成都市乐、清水道教音乐)陕西省佳县甘肃省清水县。

以下是一些列入国家级非物质文化遗产名录的中国传统童谣:

1. 《打盹儿》:流行于山西省运城市一带,用来哄孩子入睡的童谣。

2. 《火儿上城楼》:流行于辽宁省大连市,用来玩耍和唱跳的童谣。

3. 《娃娃起排排坐》:流行于江西省南昌市,用来唱跳的童谣。

4. 《拐磨儿》:流行于四川省遂宁市,用来唱儿歌和玩游戏的童谣。

5. 《打卦儿》:流行于山西省吕梁市,用来玩耍和娱乐的童谣。

这只是其中一部分列入国家级非物质文化遗产名录的童谣,不同地区有不同的传统童谣,每个地区都有其独特的文化遗产。

第二批国家级非物质文化遗产名录(四)四、传统戏剧(共计46项)序号编号项目名称申报地区或单位694 Ⅳ-93 老调河北省保定市(保定老调)695 Ⅳ-94 四股弦河北省巨鹿县、馆陶县、魏县、(冀南四股弦)肥乡县696 Ⅳ-95 赛戏河北省邯郸市、武安市、涉县山西省朔州市697 Ⅳ-96 永年西调河北省永年县698 Ⅳ-97 坠子戏河北省深泽县安徽省宿州市699 Ⅳ-98 上党落子山西省潞城市、黎城县700 Ⅳ-99 眉户山西省运城市(运城眉户、华阴迷胡、陕西省华阴市迷糊戏)新疆生产建设兵团701 Ⅳ-100 海城喇叭戏辽宁省鞍山市702 Ⅳ-101 黄龙戏吉林省农安县703 Ⅳ-102 淮剧上海淮剧团江苏省盐城市704 Ⅳ-103 锡剧江苏省演艺集团锡剧团、无锡市、常州市705 Ⅳ-104 淮海戏江苏省淮安市、连云港市706 Ⅳ-105 童子戏江苏省通州市707 Ⅳ-106 瓯剧浙江省温州市708 Ⅳ-107 甬剧浙江省宁波市709 Ⅳ-108 姚剧浙江省余姚市710 Ⅳ-109 绍剧浙江省绍兴市711 Ⅳ-110 婺剧浙江省金华市、江山市712 Ⅳ-111 文南词安徽省宿松县713 Ⅳ-112 花鼓戏安徽省宿州市、淮北市、宣城市湖北省随州市、麻城市湖南省岳阳县、邵阳市、常德市714 Ⅳ-113 二夹弦安徽省亳州市河南省开封市、滑县山东省定陶县715 Ⅳ-114 打城戏福建省泉州市716 Ⅳ-115 屏南平讲戏福建省屏南县717 Ⅳ-116 吕剧山东省吕剧院、济南市、博兴县、东营市东营区718 Ⅳ-117 柳腔山东省即墨市719 Ⅳ-118 山东梆子山东省菏泽市、泰安市、嘉祥县 720 Ⅳ-119 莱芜梆子山东省莱芜市721 Ⅳ-120 枣梆山东省菏泽市722 Ⅳ-121 徐州梆子江苏省徐州市723 Ⅳ-122 同州梆子陕西省大荔县724 Ⅳ-123 罗卷戏河南省汝南县、范县725 Ⅳ-124 二股弦河南省武陟县726 Ⅳ-125 南剧湖北省来凤县、咸丰县727 Ⅳ-126 提琴戏湖北省崇阳县728 Ⅳ-127 湘剧湖南省湘剧院、长沙市、桂阳县 729 Ⅳ-128 祁剧湖南省祁剧院、衡阳市、祁阳县 730 Ⅳ-129 广东汉剧广东汉剧院731 Ⅳ-130 琼剧海南省琼剧院、海口市732 Ⅳ-131 黔剧贵州省黔剧团733 Ⅳ-132 滇剧云南省滇剧院、玉溪市滇剧团、昆明市734 Ⅳ-133 合阳跳戏陕西省合阳县735 Ⅳ-134 武都高山戏甘肃省陇南市736 Ⅳ-135 佤族清戏云南省腾冲县737 Ⅳ-136 彝剧云南省大姚县738 Ⅳ-137 白剧云南省大理白族自治州 739 Ⅳ-138 邕剧广西壮族自治区南宁市。

第一批国家级非遗

第一批国家级非物质文化遗产名录包括:

1.董永传说(山西省万荣县、江苏省东台市、河南省武陟县、湖北省孝感市)

2.西施传说(浙江省诸暨市)

3.济公传说(浙江省天台县)

4.满族说部(吉林省)

5.耿村民间故事(河北省藁城市)

6.下堡坪民间故事(湖北省宜昌市夷陵区)

7.走马镇民间故事(重庆市九龙坡区)

8.古渔雁民间故事(辽宁省大洼县)

9.喀左东蒙民间故事(辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县)

10.谭振山民间故事(辽宁省新民市)

11.河间歌诗(河北省河间市)

12.四季生产调(云南省红河哈尼族彝族自治州)

13.玛纳斯(新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、新疆维吾尔自治区文联民间文艺家协会)

以上只是列举的部分第一批国家级非物质文化遗产,还有许多其他的非遗项目。

探寻长子物质文化遗产和非物质文化遗产名胜古迹长之美食传统手艺长子炒饼制作技艺为山西省非物质文化遗产。

长子炒饼是用面粉、肉丝、蒜苔、粉条加上鸡汤,配以各种佐料制成的上党传统小吃。

当地民谚有云“上党炒饼在长子,长子炒饼在石哲,精工细作炉卜香,赛过宫廷八仙汤”。

相传,长子县清代著名书法家冯士翘先生,经常徒步民间深入农户。

一日,他行至石哲村,到一户人家打尖。

户主吩咐家人做待客饭。

冯士翘将主人端的饭、汤吃了个净光,并打听饭菜名称?主人回答道:“你吃的饭是用小粉面、粉条、白萝卜条做成的,叫‘炉卜’,是我们这儿待客饭。

”冯先生听完叙说,高兴地取出文房四宝写诗赠给主人作为留念,扬长而去。

回家后,夫人按冯先生说的方法做“炉卜”,可是怎么也做不好。

于是她和面烙饼时抓了几把白面,掺入小粉面烙成饼,切成丝同粉条和白萝卜丝焖炒在一起,成为“长子炒饼”的雏形,至今长子、屯留的百姓,叫“炒饼”还是“炉卜”。

长子炒饼在选料上精致,制作细腻,操作流程要经过多道工序。

首先把面发酵后上案,摊成直径35公分,3个毫米厚的饼。

烙饼时两层饼粘在一起,两层饼中抹有油脂,待鏊中的油刚冒烟时开始烙。

将烙的色泽微黄的饼从鏊中取出晾冷,切成长5cm,宽5mm的长条备用。

然后用豆油(菜籽油),将带皮的猪肉片(腊条五花肉),蒜苔(2cm长)及崔家庄的手工粉条,按次序放入锅中翻炒,同时辅以白鸡汤,将其煨熟。

吃时加香醋,配大蒜瓣,满口生香。

成品具有色泽金黄,爽口不腻,质地柔软的特点长子响铜乐器制作技艺国家级非物质文化遗产。

山西省的长子县是中国最早生产响铜乐器的地方,享有“铜乐器之乡”的美誉。

长子响铜乐器制作技艺历史悠久,早在唐贞观元年(627年),当地的手工铜业作坊制作的响铜乐器就已遍及各地,享誉天下。

2008年,长子响铜乐器制作技艺入选了我国第二批国家级非物质文化遗产名录。

长子响铜乐器的制作以铜、锡为主要原料,经过配料铸胚、锻打、成形、热处理、冷整形、抛光和定音等多道工序才能完成。

孝义皮影戏遗产概述1.引言1.1 概述孝义皮影戏作为中国传统戏曲的瑰宝之一,是山西省孝义市独具特色的地方剧种。

它源远流长,承载着中国文化的智慧和情感的传承。

作为国家级非物质文化遗产,孝义皮影戏以其独特的表演形式和深厚的历史内涵而备受瞩目。

孝义皮影戏起源于中国古代,追溯到了明代,已经有着数百年的历史。

它以戏曲形式将故事情节通过皮影的投影方式呈现给观众。

皮影戏中的人物形象栩栩如生,根据剧情需要,投影到白色的布幕上。

艺人们巧妙地运用手法,将各种故事情节通过影子的变化和人偶的移动展示给观众,为观众带来视觉和听觉双重享受。

孝义皮影戏的表演形式丰富多样,不仅有在台上演出的舞台皮影戏,还有在民间庙会、婚丧嫁娶等各类场合上演的门市皮影戏。

舞台皮影戏以其高度的艺术表现力不断吸引着观众的目光,而门市皮影戏则更加贴近人民群众,并通过各种手法将故事讲述给更多的人听,让孝义皮影戏的艺术之美深入人心。

孝义皮影戏作为中国传统文化的重要组成部分,除了具有浓郁的地方特色,还融入了中国古代文学、音乐、美术等多种艺术形式的精华。

它以其独特的叙事方式和独具一格的形象表现,展现了中国古代文化的深厚内涵,传承了中华民族的文化基因。

为了保护和传承孝义皮影戏这一重要的文化遗产,当地政府和相关部门制定了一系列的政策和措施。

他们积极组织培训班和考核评比等活动,传承孝义皮影戏的技艺和经验。

同时,还积极开展宣传推广活动,让更多的人了解和喜爱孝义皮影戏。

总之,孝义皮影戏作为中国传统戏曲的一支奇葩,不仅有着悠久的历史和丰富的文化内涵,更是中华民族宝贵的非物质文化遗产之一。

通过积极保护和传承,相信孝义皮影戏的独特魅力将继续在世代相传中闪耀光芒,为中华文化的繁荣与发展作出更大的贡献。

文章结构的设立是为了更好地组织和呈现全文的内容,确保文章内容的逻辑性和条理性。

本文的结构安排如下:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 孝义皮影戏的历史背景2.2 孝义皮影戏的表演形式3. 结论3.1 孝义皮影戏的传承与保护3.2 孝义皮影戏的艺术价值文章结构部分旨在说明本文的整体组织方式和内容安排。

国家级非物质文化遗产名单

国家级非物质文化遗产名录中包括多种类型的项目,例如民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技等。

以下是一些具体的项目名称:

河北省唐山市、邯郸市的唐山皮影戏、冀南皮影戏、山西省孝义市孝义皮影戏、复州皮影戏

辽宁省瓦房店市的海宁皮影戏

浙江省海宁市的陆丰皮影戏

陕西省渭南市、华阴市、富平县、乾县的华县皮影戏

福建省泉州市、晋江市、漳州市的泉州提线木偶戏、晋江布袋木偶戏、漳州布袋木偶戏

湖南省邵阳县的辽西木偶戏

广东省高州市、潮州市的高州木偶戏、潮州铁枝木偶戏

贵州省石阡县的石阡木偶戏

四川省的潮州铁枝木偶戏

陕西省的川北大木偶戏

浙江省泰顺县的郃阳提线木偶戏、泰顺药发木偶戏

以上只是非遗项目中的一部分,我国国家级非遗代表性项目共有1557项,如需了解全部项目,建议访问中国非物质文化遗产网。

第一批国家级项目民间音乐左权开花调“开花调”是流行在太行山区的一种山歌形式。

主要分布于左权、和顺、武乡、襄垣等地,其中以“左权开花调”最为出色。

因开“花调”歌词的上句常以“xx开花”为起兴,下句点题,因而当地人把这种形式的山歌统称为开花调。

在“开花调”中,不仅植物可以开花,其他东西也可以开花,剪刀可以开花,笤帚可以开花,门塔塔(门塔扣)可以开花,小椅床(小板凳)可以开花,石头也可以开花……总之,一切用来作比喻的东西都可以开花。

而这样的“开花”又与下句的主题有着内在的联系。

比如《苦相思》:“山药蛋开花结疙瘩,圪蛋亲是俺心肝瓣人。

半碗黄豆半碗米,端起了饭碗就想起了你。

……玻璃开花里外明,远远就照见俺圪瘩亲。

”2005年8月,盲人宣传队参加第六届全国残疾人艺术汇演比赛,一组开花调情歌联唱,情动四座,获得特别大奖开花调构思精巧,语词新颖,为广大民众所喜闻乐见。

此外,歌中用本地方言所构成的衬词衬句都堪称一绝,如“啊咯呀呀呆”、“亲咯旦儿”、“亲呀咯亲呀么呆呀咯呆”等,都极好地凸显了浓厚的地方色彩。

开花调音调简洁,深情感人,绝大多数由相互呼应的上下两个乐句组成,旋律进行以级进七声性音阶为主,间或出现大跳音型,用于表现情绪、情感的起伏跌宕,大大增加了音乐的感染力。

左权开花调大都以反映爱情生活为主,所以最易在青年中流传,不用专门学,一听就会。

代表曲目有《桃花红,杏花白》、《有了心思慢慢来》、《会哥哥》、《格旦亲》、《想亲哥》、《土地还家》等。

刘改鱼、冀爱芳、石占明等都是开花调的优秀传人。

河曲民歌河曲位于山西省西北部,东界偏关、五寨,南界岢岚、保德,西、北隔黄河分别与陕西、内蒙相邻,是一个"一鸡鸣三省"的特殊地区。

由于地处黄河弯道,河曲历史上交通阻隔,土地贫瘠,旱涝无定,老百姓灾难深重。

这一特殊的人文地理环境形成了当地老百姓每年春去冬回,到内蒙古大青山、河套一带打短工、拉长工的"走西口"生活生产方式。

由这种年复一年的离妻别子的痛苦人生中自然产生了咏叹人间离苦、别绪、思念、期盼的"走西口"民歌,当地人称之为"山曲"。

山曲属山歌体裁。

它形成于何时尚无确定,但在山曲基础上形成的"二人台",据考已有二百年左右的历史。

方志中就有明代河曲"户有弦歌新治谱,儿童妇老尽歌讴"的记载,足见其歌唱传统的久远.山曲唱词内容深刻,曲调丰富。

1953年冬,中央音乐学院民族音乐研究所(现中国艺术研究院音乐研究所)首次到当地采录民歌,短短三个月即记录了一千五百多首唱词和一百五十多种曲调,其中的《三天路程两天到》、《人家都在你不在》、《割莜麦》、《提起哥哥走西口》、《真魂魂跟在你身左右》、《哥哥在东妹在西,天河隔在两头起》等都是词曲皆佳的传世精品。

它们在词曲结构方面采用上下句体式,上句起兴,下句表情,往往一个上下句就揭示出一种深邃的感情状态或描绘出一种逼真的生活画面,像"山在水在石头在,人家都在你不在"、"听见哥哥唱上来,热身子扑在冷窗台"等都是典型的例子。

山曲的曲调则运用并置、呼应、对比等两句体,蕴含有丰富的美学意味。

在反映民歌发展历史与民间社会生活状况方面,也具有典型的意义。

绛州鼓乐绛州鼓乐产生于历史文化名城新绛县。

新绛位于山西西南,运城北部,吕梁山南端,为晋、陕、豫三省区交汇之地,历来在政治、文化、经济方面居于重要地位。

据传绛州鼓乐源于先秦,盛于明清。

据直隶《绛州志》载:“岁时社稷,夏冬雨季,又乡镇多香火,扮社鼓演剧。

”《新绛县志》也曰:“每逢赛社之期,必演剧数日,扮演各种故事,如锣鼓等等。

”绛州鼓乐素有“地动山摇”、“闻声十里”之誉。

花敲鼓在绛州鼓乐中最具代表性。

它所使用的乐器是多面形制不同的鼓。

现有十几种敲奏技法,即击鼓边、敲鼓边、墨鼓钉、蹭鼓面、打鼓帮、抽鼓皮、磕鼓环、碰鼓架、单槌滚、双槌擂、槌相搓、槌相击、槌相打、捶相挑。

这些技法构成绛州鼓乐独特的地方色彩,这种地方色彩与其独特的艺术风格紧密相连。

民间将绛州鼓乐分三路,各路各有常用曲目,南路有《叽呱啦》、《啦呱叽》、《扎咚呱》等,中路有《钉缸》、《麻雀踩蛋》等,北路有《牛斗虎》、《凤凰单展翅》、《狮子撩绣球》等。

绛州鼓乐历史悠久,深受当地人民喜爱,具有一定的社会历史价值和艺术价值。

晋南威风锣鼓临汾市古为尧都,世称平阳,是中华民族五千年灿烂文化的发祥地之一。

威风锣鼓作为民间锣鼓艺术的一个品类,在临汾市不仅有长远的历史渊源,更有广泛的群众基础。

威风锣鼓最早的名称为“锣鼓”,俗称“家伙”,主要分布在临汾市区及霍州、洪洞、浮山等县。

在漫长的发展过程中,威风锣鼓汲取不同时代的艺术精华,使自身渐趋完美。

威风锣鼓的表演形式主要有两种,一种是挎鼓表演,平阳大多地方都由鼓手挎一面圆形大鼓敲打表演;另一种表演形式是架子鼓,这种形式主要盛行于浮山县,表演时队形变化较少,行进中边走边打。

由于传承的变化和地域的差异,威风锣鼓形成了河东、河西两个流派,常见曲目有《七牌子》、《牛腰子》、《乱如麻》、《风搅雪》、《银扭丝》、《倒垂帘》等。

威风锣鼓是由锣、鼓、铙、镲四种乐器共同演奏的一种打击乐艺术形式,它内容丰富,形式多样,融音乐、舞蹈、技艺于一体。

威风锣鼓表演者强悍矫健的身姿、粗犷豪放的性格、朝气蓬勃的气势,处处体现了生活在黄土高原上的北方汉子豪爽奔放的性格,在民俗学、历史学、社会学、美学的研究中,威风锣鼓都显示出重要的价值。

上党八音会上党八音会在山西省东南部晋城市六县(市、区)广为流传。

八音会是民间组织的音乐班子,主要使用鼓、锣、钹、笙、箫、笛、管等八种乐器,故名八音会。

上党八音会主要演出场地是古庙会、节日庆典、街头舞台坐场吹打、婚丧嫁娶演出等。

八音会的吹打乐器主要为吹奏类的唢呐、笙、口噙子、哑腔;拉弹类的高音呼胡、中音呼胡、老呼胡、板胡、二胡、扬琴、二弦等;打击类的老鼓、同鼓、扁鼓、手板、锣、梆子等。

器乐套曲有《大十番》、《小十番》、《十样景》等31首。

上党八音会形成发展于元明之际,成熟兴盛于明末清初。

1949年后,晋城所辖境内八音会组织较为普及,特别兴盛。

“文革”时期,八音会演奏活动被禁绝,几乎衰亡。

1980年后,八音会又复苏兴旺了起来。

近年来,上党八音会曾应文化部邀请进京在中南海和人民大会堂演出。

上党八音会还在山西省国际锣鼓节和全国“群星奖”比赛中获金奖。

目前,以民间组织为主的上党八音会,艺人老化,传承乏人,不少有艺术价值的东西正日渐流失,急需抢救、保护、发扬、光大。

文水鈲子文水鈲子是流传在文水县境内的一个独特的民间乐种,因其起源于并主要流布于岳村一带,故又称岳村鈲子。

文水县岳村位于吕梁山下的古官道旁,太原盆地西缘。

当地人之所以将这种民间音乐称为“鈲子”,有两种解释:一是因其独特的演奏乐器小钹所发出的声音“鈲”而得名。

“岳村鈲子”源于祈雨,与当地民众的生产方式、生活习俗紧密相关。

口述资料显示,岳村鈲子原作为当地祈雨仪式音乐流传。

由于祈雨仪式在当地民众生产、生活中的独特位置,“鈲子”音乐一方面随着祈雨文化代代相传,并被当地百姓作为祭祀音乐,而保持其作为仪式音乐的庄严性;另一方面逐渐与民众的生活习俗结合,成为迎神赛社和日常迎宾的仪仗音乐。

鈲子音乐使用的乐器有小钹、大钹、大铙、大鼓(雷公鼓),因其乐器的不同组合、独特的敲击方法和演奏姿势等呈现出独特的音响效果。

经挖掘整理,“鈲子”音乐现有《雷公闪电》、《普降甘霖》、《喜庆丰收》等曲目。

当地人以“阵”指称鈲子音乐演奏时的对性变化,有“双龙出水”、“二龙戏珠”等流动队形和“方阵”、“菱形阵”等固定阵型,与祈雨内容极为契合。

中华人民共和国成立后,岳村鈲子被广泛运用,同时被赋予了新的内涵,成为了当地受人们喜爱的民间艺术形式,影响逐渐从岳村扩大到整个文水县,成了“文水鈲子”。

经过多年的恢复整理,文水鈲子音乐多次参加全国性的比赛,屡次殊荣,被誉为“三晋锣鼓中的一绝”,成了文水县传统艺术的名牌。

文水鈲子具有浓郁的黄土风情,其风格豪放雄浑,粗犷奔放,古朴厚重,是我国古代劳动人民祭祀祈雨文化的缩影,传承着华夏农耕文化的精髓五台山佛乐五台山位于山西省东北部属太行山支系因有顶似平台的五座山峰而得名是全国惟一兼有汉传佛教(称“青庙”)和藏传佛教(称“黄庙”)的佛教圣地。

五台山佛教音乐包括声乐和器乐两部分。

“声乐”是在法事仪式中对各种经文的演唱主要有“和念”、“令调”、“吟诵”和“直数”四种形式。

“器乐”是由若干件乐器和法器组成乐队为经文诵咏中的部分曲调进行伴奏或单独进行器乐演奏。

器乐演奏的乐曲称为“小曲”。

五台山佛教音乐的谱系是“工尺谱”以师父带徒弟的口传心授方式传承。

五台山僧人在点笙(调音)方面有独特的技术手段和调音法。

五台山佛教音乐在近两千年的发展过程中不仅始终沿用随佛教进入中国的“歌赞”、“转读”、“唱导”等形式而且还保存有唐宋以来各时期流行的歌曲和乐曲。

其中常见的早课曲目有《楞严咒》、《大悲咒》、《十小咒》等晚课曲目有《弥陀经》、《忏悔文》、《蒙山文》等。

五台山佛教音乐是音乐艺术与宗教相结合的产物是社会发展中的一种特殊文化现象也是五台山佛教文化的重要组成部分。

它被认为是北方佛教音乐的代表除五台山所属地域外在整个北方及全国都有较大的影响。

河曲二人台二人台是流行于内蒙古中、西部地区和晋北、陕北、河北张家口等地的民间小戏。

其原始曲调为当地的民歌,如由内蒙古中、西部地区汉族民歌演变的唱腔【打樱桃】、【压糕面】、【打后套】等,由晋北民歌演变的唱腔【走西口】、【五哥放羊】、【珍珠倒卷帘】等,由陕北民歌演变的唱腔【送大哥】、【十里墩】、【绣荷包】等,由蒙古族民歌演变的唱腔【阿拉奔花】、【王爱召】等,冀北民歌【十对花】,江淮民歌如《茉莉花》、《虞美人》等等。

牌子曲则吸收了许多晋剧曲牌、民间吹打乐和宗教音乐。

以呼和浩特为界,二人台的风格流派有西路与东路之分。

西路二人台最初叫蒙古曲,主要流行于呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔盟、伊克昭盟、榆林地区、忻州地区;东路二人台初名“蹦蹦”或二人台,主要流行于乌兰察布盟、雁北地区、张家口地区。

二人台传统剧目多以描写劳动生产、揭露旧社会黑暗、歌唱婚姻爱情等为主要内容,另有部分神话故事和历史故事。

西路二人台有《打金钱》、《打樱桃》、《打后套》、《转山头》、《阿拉奔花》等剧目,东路二人台有《回关南》、《拉毛驴》、《摘花椒》、《卖麻糖》、《兰州城》等。

二人台的演唱形式分硬码戏、带鞭戏与对唱三大类。

硬码戏注重唱、念、做,要求表演者有较好的嗓音条件;带鞭戏注重舞蹈表演;对唱由二人交替演唱。

二人台流行地多在黄河中游两岸及长城内外的农区,因地域偏僻,交通不便,给挖掘、整理、保护工作带来许多困难。