兴于诗_立于礼_成于乐

- 格式:ppt

- 大小:2.01 MB

- 文档页数:36

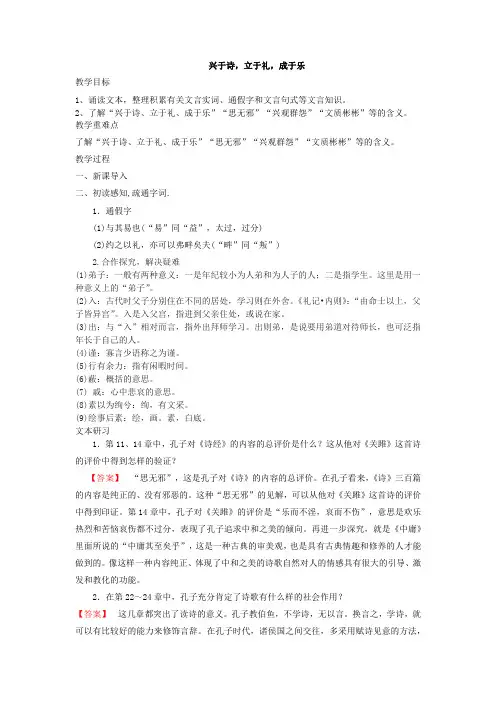

兴于诗,立于礼,成于乐【教学目标】1.诵读文本,整理积累有关文言实词、通假字和文言句式等文言知识。

2.了解“兴于诗、立于礼、成于乐”“思无邪”“兴观群怨”“文质彬彬”等的含义。

【教学准备】诵读法,多媒体【教学过程】一、课前3分钟:《锦瑟》(李商隐)二、阅读与鉴赏:《心平气和看于丹现象》(周国平)三、新授:兴于诗、立于礼、成于乐(10—25章)子曰:“弟子(1),入(2)则孝,出(3)则弟,谨(4)而(并列)信,泛(5)爱众,而亲仁(6),行有余力(7),则(就)以学文(8)。

”[注释](1)弟子:一般有两种意义:一是年纪较小为人弟和为人子的人;二是指学生。

这里是用一种意义上的“弟子”。

(2)入:古代时父子分别住在不同的居处,学习则在外舍。

《礼记•内则》:“由命士以上,父子皆异宫”。

入是入父宫,指进到父亲住处,或说在家。

(3)出:与“入”相对而言,指外出拜师学习。

出则弟,是说要用弟道对待师长,也可泛指年长于自己的人。

(4)谨:寡言少语称之为谨。

(5)泛:广泛的意思。

(6)仁:仁即仁人,有仁德之人。

(7)行有余力:指有闲暇时间。

(8)文:古代文献。

主要有诗、书、礼、乐等文化知识。

[译文]孔子说:“弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。

这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。

”[评析]本章谈孝悌的问题。

孔子要求弟子们首先要致力于孝悌、谨信、爱众、亲仁,培养良好的道德观念和道德行为,如果还有闲暇时间和余力,则用以学习古代典籍,增长文化知识。

这表明,孔子的教育是以道德教育为中心,重在培养学生的德行修养,而对于书本知识的学习,则摆在第二位。

孔子办教育,把培养学生的道德观念放在第一位,而文化学习只是第二位的。

把“德”排在“识”的前面,这是阶级的需要。

他们就是要培养适应本阶级要求的各方面人才。

子曰:“诗三百(1),一言以蔽(2)之,曰:“思无邪(3)。

兴于诗⽴于礼成于乐2019-08-07摘要:⾳乐是⼈类社会的精神产品,是历史上最古⽼的艺术。

《论语·泰伯》有⾔:“兴于诗,⽴于礼,成于乐。

”这虽然是孔⼦对那个时代乐教传统的总结,却于现代社会依然有着指导性意义。

在现代社会,⾳乐⼀样具有培养⼈们思想道德和审美能⼒的意义与价值,具有审美、娱乐、教育、创造等⽅⾯的教化作⽤。

因此,本⽂将从儒家思想的审美构成⼊⼿,分析⾳乐的审美功能,并从哲学⾓度对⾳乐审美功能进⾏思考。

关键词:移风易俗;⾳乐审美;求真向善⼏千年前,孔⼦曾说过,“移风易俗,莫善于乐”,其认为⾳乐对⼈具有教化作⽤,⾳乐本⾝具有审美功能。

所谓“兴于诗,⽴于礼,成于乐”,孔⼦将⾳乐置于最重要的地位,认为⾳乐对于⼈格修养和道德礼仪都具有不可忽略的作⽤。

本⽂仅从⾳乐的审美价值⼊⼿,对⾳乐审美的核⼼理念进⾏思考,希望可以对孔⼦的乐教思想进⾏深⼊探索与认知。

⼀、儒家审美思想构成――兴于诗⽴于礼成于乐所谓“兴于诗⽴于礼成于乐”,儒家认为,⼈的修养,开始于学“诗”,⾃⽴于学“礼”,完成于学“乐”。

也即是说,对于民众的教化,需要从诗、礼、乐三⽅⾯⼊⼿,借助诗教、礼教和乐教这三种⽅式来使民众受到熏陶与教化。

因此,“兴于诗、⽴于礼、成于乐”可谓是儒家的教育思想的概括,进⼀步,则可以归结为审美教育思想。

⼆、⾳乐的审美功能⾳乐是⼀种情感教育,是美育的重要组成部分,借助于⾳乐可以唤醒⼈们的情感,培养审美能⼒,同时兼具陶冶情操、愉悦⾝⼼、教⼈求真向善等多项功⽤。

(⼀)陶冶情操。

贝多芬曾经说过,⾳乐能够反映⼈的精神品质,反作⽤于⼈的情感世界。

我国古代思想家荀⼦在《乐论》中曾指出,⾳乐“其⼊⼈也深,其化⼈也速”。

⾳乐就是具有这样的魔⼒。

它是⼀种情感艺术,具有浓厚的情感⾊彩的艺术,它那种浓厚的情感⾊彩可以通过⾳乐的旋律与内涵以及⾳乐的情感表达来调节⼈的情绪,使⼈受到感染,并随之产⽣情感上的共鸣,从⽽达到陶冶情操的⽬的。

孔子说:“兴于诗,立于礼,成于乐阅读答案孔子说:“兴于诗,立于礼,成于乐。

”这三句话简括地说出孔子的文化理想、社会政策和教育程序。

中国古代的社会文化与教育是拿诗书礼乐做根基,教育的主要工具、门径和方法是艺术文学。

艺术的作用是能以感情动人,潜移默化培养社会民众的性格品德于不知不觉之中,深刻而普遍。

尤以诗和乐能直接打动人心,陶冶人的性灵人格。

而“礼”却在群体生活的和谐与节律中,养成文质彬彬的动作、整齐的步调、集中的意志。

中国人由天地的动静、四时的节律、昼夜的来复、生长老死的绵延,感到宇宙是生生而具条理的。

这“生生而条理”就是天地运行的大道。

这种最高度的把握生命和最深度的体验生命的精神境界,具体地贯注到社会实际生活里,使生活端庄流丽,成就了诗书礼乐的文化。

礼和乐是中国社会的两大柱石。

“礼”构成社会生活里的秩序条理。

“乐”涵润着群体内心的和谐与团结力。

然而礼乐的最后根据,在于形而上的天地境界。

《礼记》上说:“礼者,天地之序也;乐者,天地之和也。

”人生里面的礼乐负荷着形而上的光辉,使现实的人生启示着深一层的意义和美。

礼乐使生活上最实用的、最物质的衣食住行及日用品,升华进端庄流丽的艺术领域。

三代①的各种玉器,是从石器时代的石斧石磬等,升华到圭璧等等的礼器乐器。

三代的铜器,也是从铜器时代的烹调器及饮器等,升华到国家的至宝。

而它艺术上的形体之美、式样之美、花纹之美、色泽之美、铭文之美,集合了画家书家雕塑家的设计与模型,由冶铸家的技巧,而终于在圆满的器形上,表出民族的宇宙意识(天地境界)、生命情调,以至政治的权威、社会的亲和力。

在中国文化里,从最低层的物质器皿,穿过礼乐生活,直达天地境界,是一片混然无间、灵肉不二的大和谐、大节奏。

因为中国人由农业进于文化,对于大自然是“不隔”的,是父子亲和的关系,没有奴役自然的态度。

中国人对他的用具,不只是用来控制自然,以图生存,他更希望能在每件用品里面,表出对自然的敬爱,把大自然里启示着的和谐、秩序,它内部的音乐、诗,表现在具体而微的器皿中。

兴于诗立于礼成于乐【摘要】"兴于诗、立于礼、成于乐"是一种传统的价值观念,强调通过诗歌、礼仪和乐曲来培养人们的情感、道德和审美等方面。

兴于诗指的是诗歌、文学艺术对人们情感的启迪和陶冶,能够激发人们内心的激情和情感。

立于礼则是强调社会文明规范的遵守和尊重,乐则是指人们在音乐、艺术中感受到的快乐和美好。

这三者相辅相成,共同构建了一个和谐美好的社会生活。

在现实生活中,兴于诗、立于礼、成于乐对于个人的修养和社会的稳定有着重要意义,能够提升人们的文化素养和社会责任感。

未来,我们应该继续发扬这一传统价值观念,注重对人们情感、道德和审美情感的培养,为社会和谐稳定做出更大的贡献。

"【关键词】关键词:兴于诗、立于礼、成于乐、含义、重要性、意义、实践意义、影响、发展方向。

1. 引言1.1 兴于诗立于礼成于乐的含义是指通过诗歌的启迪和激发来培养情感、品德和修养,通过礼仪规范和行为准则来塑造个人品格和社会秩序,通过音乐的陶冶和享受来提升人们的审美和情感体验。

这一理念强调了诗歌、礼仪和音乐在个体修养和社会发展中的重要作用。

立于礼则是指通过遵守礼仪规范和行为准则来培养人们的道德品质和社会责任感,促进人与人之间的和谐相处和文明交往。

礼仪的存在可以帮助人们建立秩序和规范,提高社会的整体素质和文明程度,使社会更加和谐稳定。

兴于诗、立于礼、成于乐的理念是一种全面的人文教育理念,强调了诗歌、礼仪和音乐在人类精神文明和社会发展中的重要作用,有助于培养人们的情感、品德和审美情趣,促进社会的和谐稳定和长久发展。

2. 正文2.1 兴于诗的重要性兴于诗,是指通过诗歌、文学等艺术形式来激发人们的情感、思维和灵感,提升个体的审美水平和修养。

诗歌作为文化的精髓,具有独特的美感和表现力,能够传达情感、启发思考,激发人们内心深处的共鸣。

兴于诗的重要性在于它能够让人们感受到生活的美好和深刻,增强人们的情感体验和情感交流能力。

一起学《论语》8.8泰伯篇——兴于诗,立于礼,成于乐一起学《论语》8.8泰伯篇——兴于诗,立于礼,成于乐【原文】子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。

”【白话】孔子说:“兴起于诗,立身于礼,成德于乐。

”【释词】兴:起。

包咸:“言修身当先学《诗》。

”江熙:“览古人之志,可起发其志也。

”刘宗周:“兴也者,始而亨者也。

”《集说》:“诗本人情,有美有刺。

其为言既易知,而吟咏之间,抑扬反复,其感人又易入,故学者之初所以兴起其好善恶恶之心而不能自已者,必于此而得之。

”诗:指《诗经》。

李塨(gōng):“《诗》有六义,本于性情,陈述德义,以美治而刺乱,其用皆切于己。

”《毛诗序》:“正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。

先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。

”《论语集注述要》:“其学诗而有所兴,乃诗之教孝者可以兴于孝,教贞者可以兴于贞,兴于善则恶不期远而自远。

兴之为义,因感发力之大,沁入于不自知,奋起于不自已之谓。

是惟诗歌为最宜。

”立:立身。

包咸:“礼者,所以立身。

”朱子:“礼以恭敬辞逊为本,而有节文度数之详,可以固人肌肤之会、筋骸之束。

故学者之中,所以能卓然自立,而不为事物之所摇夺者,必于此而得之。

”《集笺》:“季氏篇‘不学礼,无以立’,尧曰篇‘不知礼,无以立’,则立必于礼也。

”礼:恭敬辞让,礼之实也;动容周旋,礼之文也;冠婚丧纪、射乡相见,礼之事也。

事有宜适,物有节文,学之而德性以定。

身世有准,可执可行,无所摇夺,礼之所以主于立也。

(李塨)成:成德成性。

陈祥道:“惟其礼乐皆得,谓之有德,然后为修之至矣。

”乐:乐有五声十二律,更唱迭和,以为歌舞八音之节,可以养人之性情,而荡涤其邪秽,消融其渣滓(朱子)。

《正义》:“乐以治性,故能成性。

成性亦修身也。

”钱穆:“乐者,更唱迭和以为歌舞,学其俯仰疾徐周旋进退起迄之节,可以劳其筋骨使不至怠惰废弛,束其血脉使不至猛厉偾起。

”朱子:“故学者之终,所以至于义精仁熟,而自和顺于道德者,必于此而得之,是学之成也。

《兴于诗,立于礼,成于乐》教学设计(江苏省市级优课)语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:理解《兴于诗,立于礼,成于乐》的含义和背景。

分析诗歌中的意象和表达技巧。

解读礼仪在生活中的重要性和应用。

1.2 过程与方法:通过阅读和分析诗歌,培养学生的文学鉴赏能力。

通过案例分析和讨论,培养学生的思辨和批判性思维能力。

通过角色扮演和实践活动,培养学生的礼仪素养和沟通能力。

1.3 情感态度与价值观:引导学生欣赏诗歌的美,培养对文学的热爱和追求。

培养学生尊重他人、自律自省的价值观。

培养学生对传统文化和礼仪的认同和传承意识。

第二章:教学内容2.1 课文解析:诗歌《兴于诗》的背景介绍和诗句解析,理解诗歌的主题和情感表达。

礼仪的定义和内涵,分析礼仪在生活中的重要性和应用。

2.2 案例分析:提供相关的礼仪案例,分析其正确与否,引导学生形成正确的礼仪观念。

提供经典的诗歌案例,分析其艺术特色和情感表达,培养学生的文学鉴赏能力。

第三章:教学过程3.1 导入:开场白,引入《兴于诗,立于礼,成于乐》的主题。

提问学生对诗歌和礼仪的理解和看法,激发学生的兴趣和思考。

3.2 课文解析:朗读诗歌,引导学生理解诗歌的意义和情感。

分析诗歌中的意象和表达技巧,引导学生进行文学鉴赏。

3.3 案例分析:提供相关的礼仪案例,引导学生进行分析讨论,形成正确的礼仪观念。

提供经典的诗歌案例,引导学生进行分析讨论,培养学生的文学鉴赏能力。

第四章:教学评价4.1 课堂参与度:观察学生在课堂上的参与程度,包括发言和讨论的积极性。

评估学生对诗歌和礼仪的理解和表达能力的提升。

4.2 作业和练习:评估学生完成作业和练习的情况,包括诗歌解析和礼仪案例分析的准确性。

评估学生的文学鉴赏能力和礼仪素养的提升。

第五章:教学延伸5.1 诗歌创作:引导学生进行诗歌创作,表达对生活和情感的思考和感悟。

组织诗歌朗诵活动,展示学生的诗歌创作成果,培养学生的文学素养和表达能力。

5.2 礼仪实践:组织礼仪实践活动,如模拟面试、社交场合的礼仪等,提升学生的礼仪素养和沟通能力。

《兴于诗,立于礼,成于乐》教学设计(江苏省市级优课)语文教案第一章:导入教学目标:1. 引导学生了解《兴于诗,立于礼,成于乐》的背景和意义。

2. 激发学生对语文学习的兴趣。

教学内容:1. 介绍《兴于诗,立于礼,成于乐》的作者、背景和意义。

2. 通过提问方式引导学生思考语文学习的重要性。

教学步骤:1. 开场白:简要介绍《兴于诗,立于礼,成于乐》的背景和意义。

2. 提问:为什么我们要学习语文?语文学习对我们的成长有什么重要性?3. 引导学生思考并分享自己的观点。

教学评价:1. 观察学生在课堂上的参与程度和思考表达能力。

2. 收集学生的观点和分享,评估他们对语文学习的认识和兴趣。

第二章:诗歌欣赏教学目标:1. 培养学生对诗歌的欣赏能力。

2. 引导学生理解诗歌中的意象和情感。

教学内容:1. 选择一首具有代表性的诗歌进行欣赏。

2. 分析诗歌的结构、意象和情感。

教学步骤:1. 介绍所选诗歌的作者和背景。

2. 朗读诗歌,让学生感受诗歌的韵律和节奏。

3. 分析诗歌的结构和意象,引导学生理解诗歌的意义。

4. 让学生分享自己对诗歌的感受和解读。

教学评价:1. 观察学生在课堂上的参与程度和欣赏能力。

2. 收集学生的解读和感受,评估他们对诗歌的理解和表达能力。

第三章:礼仪教育教学目标:1. 培养学生对礼仪的认识和尊重。

2. 引导学生在生活中实践礼仪。

教学内容:1. 介绍礼仪的定义和重要性。

2. 分析日常生活中的礼仪规范。

教学步骤:1. 介绍礼仪的定义和重要性。

2. 分析日常生活中的礼仪规范,如问候、礼貌用语、排队等。

3. 角色扮演:让学生模拟实践礼仪场景,如相遇问候、餐厅用餐等。

4. 讨论:引导学生思考礼仪对人际关系和社会和谐的影响。

教学评价:1. 观察学生在课堂上的参与程度和礼仪实践能力。

2. 收集学生的讨论观点,评估他们对礼仪的认识和理解。

第四章:音乐欣赏教学目标:1. 培养学生对音乐的欣赏能力。

2. 引导学生理解音乐中的情感和表达。

兴于诗,立于礼,成于乐教学目标1、诵读文本,整理积累有关文言实词、通假字和文言句式等文言知识。

2、了解“兴于诗、立于礼、成于乐”“思无邪”“兴观群怨”“文质彬彬”等的含义。

教学重难点了解“兴于诗、立于礼、成于乐”“思无邪”“兴观群怨”“文质彬彬”等的含义。

教学过程一、新课导入二、初读感知,疏通字词.1.通假字(1)与其易也(“易”同“益”,太过,过分)(2)约之以礼,亦可以弗畔矣夫(“畔”同“叛”)2.合作探究,解决疑难(1)弟子:一般有两种意义:一是年纪较小为人弟和为人子的人;二是指学生。

这里是用一种意义上的“弟子”。

(2)入:古代时父子分别住在不同的居处,学习则在外舍。

《礼记•内则》:“由命士以上,父子皆异宫”。

入是入父宫,指进到父亲住处,或说在家。

(3)出:与“入”相对而言,指外出拜师学习。

出则弟,是说要用弟道对待师长,也可泛指年长于自己的人。

(4)谨:寡言少语称之为谨。

(5)行有余力:指有闲暇时间。

(6)蔽:概括的意思。

(7) 戚:心中悲哀的意思。

(8)素以为绚兮:绚,有文采。

(9)绘事后素:绘,画。

素,白底。

文本研习1.第11、14章中,孔子对《诗经》的内容的总评价是什么?这从他对《关雎》这首诗的评价中得到怎样的验证?【答案】“思无邪”,这是孔子对《诗》的内容的总评价。

在孔子看来,《诗》三百篇的内容是纯正的、没有邪恶的。

这种“思无邪”的见解,可以从他对《关雎》这首诗的评价中得到印证。

第14章中,孔子对《关雎》的评价是“乐而不淫,哀而不伤”,意思是欢乐热烈和苦恼哀伤都不过分,表现了孔子追求中和之美的倾向。

再进一步深究,就是《中庸》里面所说的“中庸其至矣乎”,这是一种古典的审美观,也是具有古典情趣和修养的人才能做到的。

像这样一种内容纯正、体现了中和之美的诗歌自然对人的情感具有很大的引导、激发和教化的功能。

2.在第22~24章中,孔子充分肯定了诗歌有什么样的社会作用?【答案】这几章都突出了读诗的意义。

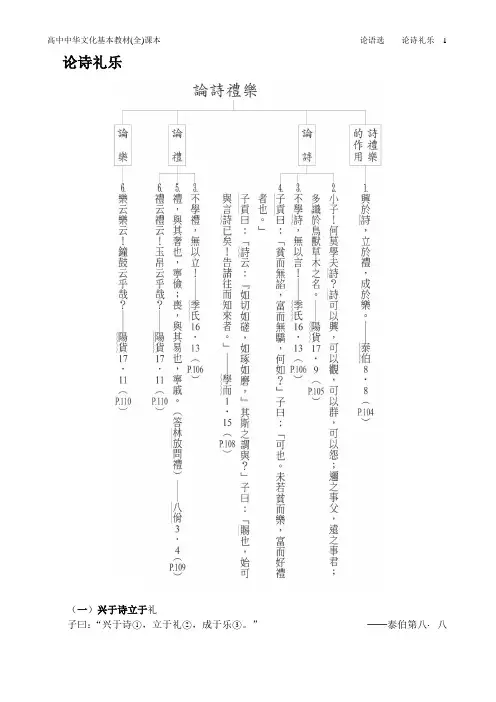

论诗礼乐(一)兴于诗立于礼子曰:“兴于诗○1,立于礼○2,成于乐○3。

”─泰伯第八‧八○1兴于诗:读诗可以鼓舞心志,让人兴起向善的品德。

○2立于礼:学礼可以端正行为,懂得立身处世的道理。

○3成于乐:习乐可以陶冶性情,培养高尚的情操。

章旨孔子教导人藉诗、礼、乐以立身成德。

研析本章孔子提出进德修业的三项内容:诗、礼、乐及其作用。

孔子说:“诗三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’。

”(为政)他极肯定诗的纯正无邪,认为诗可陶冶德行,兴起向善的心念。

孔子说:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。

”(雍也)他认为人除了要学习经书典籍外,还要以礼约束自己,才能使人行为合宜,懂得进退应对,所以他说:“不学礼,无以立!”孔子曾在齐国欣赏韶乐,竟然到了“三月不知肉味”的地步,不禁赞叹:“不图为乐之至于斯也。

”(述而)可见音乐可以陶冶人的性情,使人心境和谐愉悦,所以他说:“成于乐。

”名言◎诗歌是一团火,在人的灵魂里燃烧。

这火燃烧着,发热发光。

(俄国‧托尔斯泰)◎人有礼则安,无礼则危。

(礼记曲礼上)◎音乐有一种魔力,可以感化人心向善。

(英国‧莎士比亚)(二)诗可以兴、观、群、怨子曰:“小子!何莫○1学夫诗?诗可以兴○2,可以观○3,可以群○4,可以怨○5;迩○6之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”─阳货第十七‧九○1何莫:何不。

○2兴:感发心志。

○3观:考察得失。

○4群:和睦相处。

○5怨:抒发忧怨。

○6迩:近。

章旨孔子告诉弟子学诗的好处。

研析以现代眼光来看,诗经只是一本纯文学典籍,然而在先秦时代,它是一本多功能的宝典。

孔子说:“不学诗,无以言”。

晋文公的大臣赵衰说:“诗、书,义之府也。

”把诗经看作是义理的宝库。

在各种政治、社交场合引用诗经,是极普遍的事,左传中的人物引用诗经及其佚诗的多达二百多次。

此外,诗经也是“多识鸟兽草木之名”的生物宝典,又可以配乐演唱,运用在祭祀、宴会和各种典礼上,有娱乐嘉宾的作用。

正因为诗经具广泛的功能,所以孔子将它列为六艺之一,作为施教的科目。

论乐在“兴于诗,立于礼,成于乐”中的功能论乐在“兴于诗,立于礼,成于乐”中的功能邵晓涵(北京师范大学珠海分校文学院广东珠海519000)摘要:本文以孔子的“兴于诗,立于礼,成于乐”论述为核心,结合《礼记·乐记》等经典的相关论述,并借鉴古希腊柏拉图的论述,对乐在“兴于诗,立于礼,成于乐”中的功能作新的解析。

乐在兴于诗过程中发挥诗乐一体的功能,并起到统帅作用;在立于礼过程中发挥礼乐相成的功能,并起到核心作用;在成于乐的过程中,发挥致于中和的功能,并起到大本达道的作用。

关键词:诗教诗乐古希腊柏拉图乐教礼乐中和中图分类号:B222.2文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2018)06-0125-02作者简介:邵晓涵,北京师范大学珠海分校文学院,本科,研究方向:汉语言文学。

“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》)是孔子的重要思想,学界对这个思想的研究亦颇为重视。

综观已有之研究,笔者认为有必要对孔子的思想进行重新审视。

本文以孔子的论述为核心,结合《礼记·乐记》等经典的相关论述,并借鉴古希腊柏拉图的论述,以乐在“兴于诗,立于礼,成于乐”中的功能解析为研究角度,从而对“兴于诗,立于礼,成于乐”的思想得出新的认识。

一、兴于诗,诗乐一体“兴于诗,立于礼,成于乐”并非像有些人认为的那样是划分为循序递进的三阶段。

的确,兴者,起也。

以诗开始培养人是有一定道理的。

如孔子所说:“小子,何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

”(《论语·阳货》)读好诗,可以端正人心,提高人的道德品质及人格修养。

“《诗》三百,一言以蔽之,曰:“思无邪。

”(《论语·为政》)如果要用一句话来概括《诗经》里面诸多的诗,应该就是:思想纯正。

孔子的“一言”不难理解,诗以其独特的故事性,单纯性和易解性使学习之人在最初修养心灵之时必须读诗。

在孔子及其以前的时代,诗并不只是语言表达。

兴于诗,立于礼,成于乐【画面描述】 一位酒后驾驶者,因肇事被送往医院救护,头裹绷带,神志不清,当医护为他诊疗时,还醉眼蒙眬,“意犹未尽”地要求医护:“小姐,给——给俺上瓶高度的。

”让医护张口结舌。

【寓意点评】 讽刺酒驾者丑态百出,告诫人们:酗酒不开车,开车不酗酒。

珍惜生命,关爱生命。

第1步识记通假——奥妙无穷方块字(1)与其易也(“易”同“益”,太过,过分)(2)约之以礼,亦可以弗畔矣夫(“畔”同“叛”)第2步一词多义——送你一双慧眼(1)蔽⎩⎪⎨⎪⎧ 一言以蔽之动词,概括常以身翼蔽沛公动词,遮挡蔽林间窥之动词,隐藏韩、魏,赵之南蔽也名词,屏障王之蔽甚矣动词,蒙蔽 (2)易⎩⎪⎨⎪⎧ 丧,与其易也,宁戚动词,太过、过分秦王以十五城请易寡人之璧,可予不动词,换别具本章,狱词无易动词,改变、更改高祖为亭长,素易诸吏动词,轻视(3)质⎩⎪⎨⎪⎧ 质胜文则野形容词,朴实虽衣具尽而质田器动词,典当、抵押黄池之役,先主与吴王有质名词,盟约问释之秦之敝,具以质言形容词,真实及临质,孙子曰动词,赌博、比赛其质非不美也名词,本质、实体援疑质理动词,询问(4)文⎩⎪⎨⎪⎧ 质胜文则野名词,修饰、文采蝮蛇多文名词,纹理舍其文轩名词,彩饰属予作文以记之名词,文章逮及商周,文胜其质名词,文华、辞采恭敬而温文形容词,文雅(5)兴⎩⎪⎨⎪⎧ 兴于《诗》,立于礼,成于乐动词,起、启发清风徐来,水波不兴动词,兴起、产生平颁其兴积动词,征集、征敛政通人和,百废俱兴动词,兴办、举办政之所兴,在顺民心动词,兴盛第3步词类活用——词性变异含义迥(1)谨而信.(名词作动词,讲信用) (2)其犹正墙面.而立也与(名词作动词,面对着) (3)泛爱众,而亲仁.(形容词作名词,仁善的人) 第4步古今异义——词语的昨天和今天(1)尝独立..古义:一个人站在那里。

今义:不依靠他人。

(2)则以学文..古义:学习文化知识。

今义:学习人文科学或社会科学。

(3)小子..何莫学夫诗 古义:学生们。

兴于诗、立于礼、成于乐兴于诗、立于礼、成于乐。

这句话,出自《论语》。

儒家认为,人的修养,开始於学诗,自立於学礼,完成于学乐。

诗、礼、乐三者是教化民众的基础或者说三种载体与手段,必须恰当利用。

因此,“兴於诗、立于礼、成于乐”可谓是儒家的教育思想的概括,进一步,则可以归结为审美教育思想。

音乐,是一门特殊的艺术,一方面它很抽象,一方面它却又能最深刻、最细腻、最准确地反映人的情感。

欣赏者,从这门特殊的艺术中感受歌曲、乐曲的丰富情感和思想内涵,从中获取精神力量,使思想得到升华。

许多哲学家和音乐大师对音乐的这一功能都给予了高度评价,或曰“浸润心灵”,或曰“改进德行”。

学校教育,是学生思想道德素质和文化修养全面提高的整合性教育。

而今的素质教育,更让音乐这一门特殊的艺术科目,展现着它特有的职能,焕发出它特型的光芒。

音乐学科将其极富哲理性和引导性的教学内容和形式,为教育里程铭刻着重要的丰碑。

音乐作为教育学科中不可缺少的艺术科目,不但是美育的重要组成部分,也是音乐艺术与各学科教育相结合的综合性育人教育,更是一种情感教育,寓理于情,以情动人;入情入理,以理育人。

在音乐教学中没有空泛的言谈,没有抽象呆板的说教,更没有生搬硬套的约束,这正是音乐的魅力之所在,也是音乐在综合性教育中不可替代的特有的育人方式。

现行的学科教育存在单一性和教条性等诸多自身难以调整的缺点,因此在中学的音乐教育过程中,我们可以借助音乐的这种特殊功能,合理开展学校综合性教育。

我想这就是音乐教育在学校教育中的重要作用之体现。

《音乐课程标准》明确指出:音乐教育的重要价值是审美教育。

苏霍姆林斯基也多次表明了这样的观念:“音乐教育并不是音乐家的教育,而首先是人的教育。

”基础音乐教育要实现“育人”的目的,需要解决一个重要观念问题:真正把美育作为目标,体现以审美为核心。

音乐教育的“育人”目的是通过美育的方式实现的。

因此,音乐教育的全过程应是一种自觉的审美过程,应贯穿着所有的审美因素,并应以美感的发生为根本内容。

《兴于诗,立于礼,成于乐》学案一文本疏通【原文】子曰:“弟子(1)入(2)则孝,出(3)则弟,谨(4)而信,汎(5)爱众,而亲仁(6),行有余力(7),则以学文(8)。

”【注释】(1)弟子:一般有两种意义:一是年纪较小为人弟和为人子的人;二是指学生。

这里是用一种意义上的“弟子”。

(2)入:古代时父子分别住在不同的居处,学习则在外舍。

《礼记•内则》:“由命士以上,父子皆异宫”。

入是入父宫,指进到父亲住处,或说在家。

(3)出:与“入”相对而言,指外出拜师学习。

出则弟,是说要用弟道对待师长,也可泛指年长于自己的人。

(4)谨:寡言少语称之为谨。

(5)汎:音fàn,同泛,广泛的意思。

(6)仁:仁即仁人,有仁德之人。

(7)行有余力:指有闲暇时间。

(8)文:古代文献。

主要有诗、书、礼、乐等文化知识。

【译文】【原文】子曰:“诗三百(1),一言以蔽(2)之,曰:“思无邪(3)。

”【注释】(1)诗三百:诗,指《诗经》一书,此书实有305篇,三百只是举其整数。

(2)蔽:概括的意思。

(3)思无邪:此为《诗经•鲁颂》上的一句,此处的“思”作思想解。

无邪,一解为“纯正”,一解为“直”,后者较妥。

【译文】【原文】林放(1)问礼之本。

子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易(2)也,宁戚(3)。

”【注释】(1)林放:鲁国人。

(2)易:治理。

这里指有关丧葬的礼节仪式办理得很周到。

一说谦和、平易。

(3)戚:心中悲哀的意思。

【译文】【原文】子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。

(1)何谓也?”子曰:“绘事后素(2)。

”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也(3),始可与言诗已矣。

”【注释】(1)巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮:前两句见《诗经•卫风•硕人》篇。

倩,音qiàn,笑得好看。

兮,语助词,相当于“啊”。

盼:眼睛黑白分明。

绚,有文采。

(2)绘事后素:绘,画。

素,白底。

(3)起予者商也:起,启发。

予,我,孔子自指。

兴于诗立于礼——通过构建书香校园培养学生良好行为习惯培养兴于诗,立于礼,语出《论语·泰伯》,子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐”。

“诗”是人性修养极好的初始教材,人之性情,好恶、善恶之心,志向,情趣等,都可以由诗中得到启发,受到熏陶,逐渐形成和有所培养、发展。

“礼”是文明的象征,道德的外在表现,是立身的根本。

我校将把“诗”广义为古今中外名著,通过诵读经典,使师生浸润于文学之中,感受美文之韵,领悟智慧箴言,学习做人之道,通过博览群书涵养智慧,涵养气质,为人生修养打好坚实的第一步。

一、现状分析学校所处地域文化底蕴浅,学生家长大多初中毕业或者初中没毕业,高中毕业的家长很少,因此大多数学生没有很好的学习和形成良好行为习惯的氛围;另外,学生受社会不良风气影响较大,说话随便,行为自由,使大多数学生没有良好的行为习惯。

二、理论依据学生品德的发展和良好行为习惯的形成,是在学校与社会各方面综合影响下,知识、情感、意志、行为相互矛盾运动的过程,要想学生能够良好地发展,就必须加强对学生道德行为的训练和行为习惯的培养。

课外阅读在学生养成教育中起着至关重要的作用,具有良好的阅读习惯的孩子,同时也具备良好的行为习惯。

1、学生的文明语言习惯、集体意识、劳动习惯、卫生习惯、学习习惯等,除了通过大人的说教获得以外,学生还能通过课外阅读获得比大人说的更为详尽的方法和相关的具体实例,指导和校正自己的行为方向,大人那些枯燥的说教不易被学生接受,而编书者把一些道理通过故事情节和图片等形式呈现给学生,学生就会感兴趣,就容易接受,那些道理便能够在他们的大脑中根深蒂固起来,进而影响着学生的各种行为。

2、在培养阅读习惯过程中,学生渐渐对阅读感兴趣,养成了能静下心来思考问题的良好心态,而这种良好的心态对形成良好行为习惯起着至关重要的作用。

三、活动的过程和做法(一)准备阶段1、成立活动领导小组,落实组织管理本活动由校长亲自担任负责人,教导主任负责活动的筹划与组织管理。