气候变化对森林生态系统的影响及研究对策.

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:11

森林生态系统的稳定性及其影响因素研究森林是地球上生命力最强的生态系统之一,它可以稳定地提供许多生态服务,如氧气、水源保持、土壤保持、生物多样性等。

然而,森林生态系统的稳定性受到许多因素的影响,这些影响因素的研究对于我们更好地保护和管理森林生态系统具有重要意义。

一、森林生态系统的稳定性稳定性是指系统在受到干扰后能够维持其结构、功能和组成成分的能力。

森林生态系统的稳定性在许多方面可以体现。

首先,森林是一个复杂的系统,包括植物、动物和微生物等各种生物,它们之间的相互作用决定了森林系统的稳定性。

其次,森林还需要具备一定的生态物理环境,如土壤、地形、天气等,这些环境条件对森林的稳定性也有重要影响。

森林生态系统的稳定性对于人类的生存和发展起着关键作用。

森林为人类提供了水源、氧气和对抗气候变化的关键角色,同时还提供了食品、药品、木材等丰富的资源。

二、影响森林生态系统稳定性的因素1.自然因素自然因素是指那些由自然环境产生的具有直接或间接影响森林生态系统稳定性的因素,如气候、水文等。

其中气候变化是影响森林稳定性的最主要自然因素之一。

全球气候变暖使得森林生长季节变得更加长,但也同时使得干旱、灾害等风险增加。

此外,气候变化还会导致森林生物多样性下降,树种成分转变等问题。

水文变化是另一个影响森林稳定性的自然因素,特别是对于山地森林和河流流域生态系统,其地形和水文条件变化会对其稳定性造成直接和间接的影响。

2.人为因素人为因素也是影响森林生态系统稳定性的另一个重要因素,由于人类的活动,很多生态系统受到了生态破坏、生态失衡的影响。

其中,伐木、草原开垦、采矿、工业化等人类活动都对森林稳定性造成了很大的影响。

这些活动不仅会破坏森林的生态环境,还会导致土壤侵蚀、砂土化等问题,并且助长了林火等灾害的发生。

3.生物因素生物因素也是影响森林生态系统稳定性的一个重要因素,这些因素包括病虫害、林内植物之间的竞争和侵袭、生物多样性下降等问题。

森林碳循环及其对全球气候变化的影响随着全球气候变化日益严重,科学家们开始对森林的碳循环进行深入研究,以了解其对全球气候变化的影响。

森林作为地球上最大的陆地生态系统之一,承载着重要的生物多样性和碳循环功能。

本文将重点探讨森林碳循环的重要性以及其在全球气候变化中的作用。

首先,森林是地球上最重要的碳存储库之一。

通过光合作用,植物能够将二氧化碳转化为有机物,并将一部分碳储存在其体内。

随着植物生长,它们不仅将二氧化碳固定在体内,还逐渐将其转化为有机质,以供生命过程使用。

这一过程被称为生物固碳。

森林作为大面积的植被覆盖区域,可以吸收大量的二氧化碳,并将其固定在树木和土壤中。

因此,森林具有重要的碳汇功能,有助于减缓全球气候变化。

其次,森林碳循环对全球气候变化具有调节作用。

森林的碳循环包括碳的吸收和释放两个过程。

植物通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,这有助于减少大气中的温室气体浓度。

而当植物死亡或受到干扰时,它们释放的碳会重新进入大气中,增加温室气体的浓度。

然而,森林生态系统中的碳循环通常是平衡的,也就是说,吸收和释放碳的速率基本相等。

这使得森林能够维持相对稳定的大气中的碳含量,从而起到调节全球气候的作用。

此外,森林碳循环还影响着全球气候变化的速度和程度。

随着全球气候变暖,森林的生长状况可能会发生改变。

一方面,温暖的气候有助于加快植物的生长速度,从而增加碳的吸收量。

另一方面,气候变化可能导致水资源的减少和干旱的加剧,这会对森林的生长和碳循环产生负面影响。

研究表明,干旱和热浪等极端气候事件对森林的生长和碳固定能力造成了显著的负面影响。

因此,我们需要更加关注森林的健康状况,采取措施保护和恢复受干扰的森林生态系统,以减缓全球气候变化的进程。

最后,森林碳循环还与其他生态系统相互作用,影响着全球生态系统的稳定性。

森林中的植物和土壤微生物通过复杂的生态互动形成了一个复杂的生态系统。

森林对有害气体和颗粒物具有过滤作用,有助于改善空气质量。

夏季气候变化对地理的影响引言你是否曾经注意到,在夏天,天气和环境看起来都和其他季节不同?夏季的气候变化不仅仅是温度升高,还会对地球的地理特征产生深远的影响。

本文将探讨夏季气候变化对地理的影响,并带领读者一起了解这个问题。

1. 夏季的气温升高当我们走进夏天,我们首先会感受到的是气温的上升。

夏季气温升高,不仅使我们感到炎热,还对地理环境产生直接的影响。

高温导致地表温度增加,使土壤变得干燥,植被水分需求增加。

这会极大地影响农业和生态系统。

作物和植物生长受到限制,导致农作物减产和生态平衡的破坏。

2. 夏季的降水变化尽管夏季的气温升高,但是降水也会发生变化。

有些地区夏季会出现降水量的增加,而另一些地区则会出现降水量的减少。

这种不均衡的降水分布对地理环境产生了巨大的影响。

2.1 夏季降水增加的影响夏季降水增加会导致洪灾和水灾的发生。

当大量降水超过土壤的吸收能力时,水会积聚在地面上,形成洪水。

洪水会破坏物质财富、腐蚀土壤,并可能危及人的生命。

此外,洪水还会污染水源和破坏水生生物栖息地,对生态系统造成长期的影响。

2.2 夏季降水减少的影响相反,夏季降水的减少会导致干旱。

干旱对地理环境的影响非常广泛。

它会导致农作物歉收、水资源短缺、土壤侵蚀以及荒漠化。

这些问题会给人们的生活和经济带来巨大的困扰。

3. 夏季的风和气候现象夏季气候的另一个显著特点是风和一些特殊的气候现象的出现。

这些现象不仅提供了夏季景观的美丽,而且对地理有着深远的影响。

3.1 夏季风夏季风是夏天特有的气候现象之一。

夏季风受到地理因素的影响。

在亚洲,夏季风通常是由于海陆温差的形成而产生的。

炎热的陆地吸引了来自海洋的湿空气。

夏季风带来了大量的降雨,对农业和水源有着重要的意义。

3.2 雷暴和台风夏季也是雷暴和台风的季节。

雷暴是由于炎热的天气和大气中的不稳定性引起的。

夏天的高温使空气层中水汽含量增加,形成云层。

这些云层中的水分通常会因为风的移动而聚集在一起,最终形成冰雹或降雨。

生态学:生态学是研究生物有机体与其周围环境(包括生物环境与非生物环境)相互关系的科学。

生态幅:每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最低点和最高点。

在最低点和最高点(或称耐受性的上限和下限)之间的范围,称为生态幅。

光周期现象:指植物和动物对昼夜长短日变化和年变化的反应。

光补偿点:光合作用吸收CO2与呼吸作用放出CO2相等时的光照强度光饱和点:光合速率达到光饱和时的光照强度。

生理干旱:或早春土壤冻结时,树木根系不活动。

这时如果气温过暖,地上部分进行蒸腾,不断失水,而根系又不能吸水加以补充,时间长了就会引起枝叶干枯和死亡。

大气污染:大气中的烟尘微粒、SO2、CO、CO2、碳氢化合物和碳氧化合物等有害物质排入大气,达到一定浓度和持续一定时间后,破坏了大气原组分的物理、化学性质及其平衡体系,使生物受害的现象。

温室气体:能引起温室效应的气体,如CO2、水蒸气、CH4、O3、N2O、CFC等。

温室效应:是指由于大气中的CO2、CH4、O3、氟里昂(CFC)等气体的含量的增加而引起地面升温的现象。

根瘤:是一种根瘤细菌,从根毛侵入后发育成瘤状物。

它可固定气态氮,为寄主提供可利用的氮素(氨态氮)。

菌根:是土壤中真菌与树木根系的共生体,即菌丝侵入树木根的表层细胞壁或细胞腔内形成一种特殊结构的共生体称菌根。

森林群落的防风效应:植物能减弱风力。

降低风速的程度主要取决于植物的体型大小、枝叶繁茂程度。

防风能力一般为:乔木>灌木>草,阔叶树>针叶树,常绿阔叶树>落叶阔叶树。

土壤肥力系:及时满足植物对水、肥、气、热要求的能力。

它是林木速生丰产的基础,是土壤物理、化学、生物特性的综合表现。

土壤结构:土壤颗粒的排列方式(或状况),团粒结构最理想,可协调土壤水分、空气、养分关系,改善土壤理化性质。

土壤微生物对林木的生长影响:微生物是生态系统中的分解者或还原者,它们使有机物质腐烂,释放出养分,促成养分的循环。

种群:同一物种占有一定空间和一定时间的个体集合群生态入侵:由于人类有意识或无意识的把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,改生物种群不断扩大。

全球变化对长白山北坡森林影响综述(东北师范大学地理科学学院吉林长春130024)摘要:全球气候变化已是当今学术界在全世界范围内研究的一个热点,全球气候变暖已经成为了当今气候变化的主要趋势,由于人类活动的影响,20 世纪全球的平均气温升高0.6°C。

近些年来,气候变化对森林的影响也到人们关注,尤其是在高纬度和高海拔地区响应更为显著且敏感。

长白山地区是气候敏感区和生态环境脆弱带,气候变化对长白山森林影响会更加明显。

本文通过梳理现有文献,综合了在全球变化影响下几方面长白山北坡森林的变化。

关键字:气候变化长白山森林植被一、前言全球气候变化是指地球大气物理化学的改变,从而引起地球表面云系、温度和降水等气候格局的变化。

这种变化一方面是因为地球太阳辐射、大气环流、地表状况等自然因素的作用;而另一方面,尤为重要的是人类活动造成的,石油、煤炭、天然气等化石燃料的过度使用,原始森林的大量采伐,土地利用方式的变更等,都不同程度地导致了大气中CO2、CH,、CFCS和N20等温室气体浓度的提高。

全球气候变暖势必对陆地生态系统产生极大的影响,而森林生态系统是陆地生态系统的重要组成部分,森林占地球表面的1/3,它贮藏着全球陆地生态系统80%的有机碳,其碳库的任何变化,都将对大气中CO2的浓度产生不同的影响,全球气候变化不可避免的会影响到陆地上的森林生态系统,同时森林生态系统也会做出相应的响应,这必然对未来的全球气候变化产生反馈作用。

长白山位于吉林省东南部的中朝两国交界处,41°23′N~42°36′N,126°55′E~129°E。

是东北地区松花江、鸭绿江和图们江三大河流的发源地,是我国著名的休眠火山,是欧亚大陆东岸的最高山,海拔2744 m。

属温带大陆性山地气候,降水多集中在夏季,6~9月降水量占全年的80%。

但它东边受太平洋影响,气候潮湿多雨,从山脚到山顶,年降水量变幅在800-1800 mm之间,年相对湿度为65%-74%,年均温度在-7.3-4.9℃之间,无霜期约140d,日照时数1800-2300d, 综上所述,长白山地区气温低、降水多、蒸发多量小,气候非常湿润。

森林生态知识:森林立地条件对生态环境的影响森林是地球上最为繁茂的生态群落之一,也是人类赖以生存的重要资源之一。

森林生态系统的形成与发展受多种因素的影响,其中最为重要的是立地条件。

森林的立地条件对生态环境有着重要的影响,下面将分几个方面进行探讨。

一、水分条件水分是森林生态系统中最为重要的自然资源之一,其中大气降水是维持森林生态系统生物群体数量和生态系统稳定的关键因素之一。

水的吸收和利用对于保持森林的健康生长和繁荣起着至关重要的作用。

在森林立地条件中,水文条件的各种变化对森林健康和树种的生态位具有直接而显著的影响。

森林土地的土壤水分状况是森林立地条件中非常重要的部分,它影响着森林生态系统的水分平衡,在一个区域内,极端的枯旱或洪涝状态都会对森林生态系统产生很大影响,由此发生的淹水或旱死等现象会极大地破坏森林生态系统。

二、土壤条件森林生长一般是依赖于土壤养分供给的,土壤生态系统的特征和功能是决定森林生态空间分布模式的关键因素之一。

不同的森林类型具有不同的土壤条件,土壤存有的各种养分组合也决定了生态系统中植物和微生物的生命周期和生态位。

此外气候、土壤水分、关节灵活性、地形等条件也对森林土壤质量和土壤稳定性具有影响。

三、气候条件气候条件是森林生态系统的外部环境,它对森林物种的分布和森林生态系统的群落结构有着重要的调节作用。

气候条件对土壤养分、土壤水分、植物生长、生活区域的温度和湿度以及其他生态位因素都会带来影响。

不能忽视的是,气候条件越稳定,森林生态系统越健康稳定。

在气候条件不稳定的地区长期保护森林就显得尤为重要。

四、植被类型不同类型的植被条件对森林生态系统的生命力和繁荣形成有着显著的影响,植被类型决定了生态系统中植物种类的丰富程度、竞争关系、生长速度和生态位、以及生态系统中微生物和动物的种类及其生态位。

不同类型的森林生态系统遵循不同的生态规律,具有不同的生态效应,可以相互转化,或者相互影响。

植被的种类和数量对林草有利影响的效果至关重要。

全球气候变化的影响和应对措施全球气候变化的影响和应对措施全球气候变化是当前全球面临的最重要和紧迫的问题之一。

随着人类活动不断增加,对地球环境的影响也越来越明显。

本文将讨论全球气候变化的具体影响以及应对措施。

一、全球气候变化的影响1. 温度上升:全球气候变化导致了地球平均温度的上升。

从长期趋势来看,全球气温已经上升了0.85摄氏度。

气温升高对生态系统、冰川和海洋产生了巨大的影响。

2. 极端天气事件增加:由于气候变化,极端天气事件如暴雨、干旱、飓风等发生的频率和强度都在增加。

这些极端天气事件对农业、生态系统和人类的生活造成了巨大的影响。

3. 海平面上升:温度上升导致冰川融化和海洋膨胀,海平面不断上升。

这对海岸线沿线的人口、城市和生态系统构成了威胁。

4. 生态系统变化:全球气候变化也对生态系统产生了显著的影响。

许多动植物物种受到濒危,生态平衡被破坏,生态系统的稳定性受到威胁。

二、全球气候变化的应对措施1. 减少温室气体排放:为了应对全球气候变化,减少温室气体排放是关键。

全球各国应联合努力,制定并履行减排政策,推广清洁能源发展和使用,促进碳交易市场的发展。

2. 提高能源利用效率:能源利用效率的提高可以降低温室气体排放,减少对自然资源的消耗。

全球应加强能源管理,推广节能技术和可再生能源的利用。

3. 保护森林资源:森林在吸收二氧化碳、保持生态平衡方面发挥着重要作用。

全球各国应制定并执行森林保护和再造计划,遏制森林砍伐和滥用土地的现象。

4. 推动可持续发展:可持续发展是解决全球气候变化问题的长久之计。

全球应加强环境保护意识,制定可持续发展战略和政策,倡导绿色生活方式。

5. 国际合作与协调:全球气候变化是全球性问题,需要各国共同应对。

国际间应加强合作与协调,通过在国际层面上签署协定,制定全球性的气候变化治理机制。

三、结论全球气候变化对人类和地球生态系统造成了巨大的影响,必须采取有效的应对措施。

减少温室气体排放、提高能源利用效率、保护森林资源、推动可持续发展以及国际合作与协调是解决全球气候变化问题的关键。

河南理工大学课程设计文献阅读与处理学院:物理化学学院专业班级:应化09-1学号:*************名:***摘要:气候变化对全球生态环境和人类活动产生着重大影响, 在一些特定的历史时期可以决定某些地区经济的兴旺或衰亡. 气候变化在推动人类文明发展的同时, 也加剧了土地沙漠化及动植物的地区迁徙, 特别是近代的气候异常给人类的生产、生活造成了严重的损失。

引言:气候变化对生态环境的影响研究是一个重要的世纪课题,气候变化已经并继续影响着生态环境。

过去二十余年间,全球气温已明显升高;今后若干年内,气候仍将一如既往持续变暖。

气候变化已经或即将对全球环境造成严重影响。

防止气候变暖,保护人类生存环境已刻不容缓。

因此,弄清气候变化的原因,预测未来气候变化的幅度及其对环境的破坏,对政府决策和世界政治、经济、外交格局的建立具有重要意义。

1.气候变化对水资源影响大气中不断增加的温室气体将引起全球性的气候变化,加剧某些地区的洪涝和干旱灾害,对水文循环等产生重要影响,气候变暖问题愈来愈引起人们的关注。

研究水文对气候变化的响应,对水资源可持续开发利用、缓解水资源的供需矛盾及促进区域经济发展等具有重要科学意义和广阔的应用前景。

等温室气体的速度正在明显增加。

人们普遍担心由目前大气中人为排放CO2于温室效应地面温度逐渐升高,从而产生一系列的社会和经济问题,总的来看,在过去的100年里全球温度上升了0.3~0.6℃,随着全球温度变化,实际蒸发耗损量增大,径流深和水储量相对减少,气候变化对区域水文影响是气候影响问题中一个重要因素。

近几年来,国内国外广泛开展了气候变化与水文水资源之间关系的研究工作。

基于多年从事应用气象服务与研究的实践,结合实际情况,深入探讨气象与水文水资源的紧密联系,以及气候均值的微小变动和天气极端现象对水文水资源产生重大的影响。

2. 气候变化对农业影响气候变化已经严重地改变了我国气候的时空格局,导致了我国农业气候资源时空格局的显著变化:热量资源呈总体增加但时空分布极不均匀,其中北方地区增加幅度大于南方地区,冬季和夜间增温较大,北方地区气候变暖突出地表现为最低气温升高的贡献;降水量变化不明显,但分布格局发生明显变化,西部和华南地区降水增加,华北和东北大部分地区降水减少。

森林资源管护工作中存在的问题及对策森林资源是维系着我们生态系统健康的一大重要组成部分。

随着全球气候环境的不断恶化以及人类对森林的不当开发,导致了许多森林资源的问题。

为了保持我们生态环境的平衡及保护我们的森林资源,森林资源管护工作变得越来越重要。

然而,这项工作所面临的挑战依然存在。

本文将探讨与之相关的问题及对策。

一、森林伐木森林伐木,也就是开发森林资源最常见的方法,可产生大量的木材,这为我们的经济发展带来了很大的贡献。

但是,伐木也存在诸多问题,比如破坏森林生态环境、引发土地沙漠化,进一步使得生态环境恶化。

因此,在伐木之前,应当进行一个科学和严谨的研究,以避免对森林环境造成不可挽回的损伤。

对策:建立森林资源保护政策,加强行业监管,推广可持续经济发展理念,实行可持续森林管理。

二、野生动物保护森林是许多动物的栖息地,但是,随着环境的破坏和人类活动的扰动,许多动物面临着生存危机。

人类活动中盗猎、非法捕捞等行为,对野生动物的数量和多样性造成了极大的影响。

为了推行保护野生动物,我们需要加强监管,约束人类的行为,保护森林中生态环境的平衡。

对策:设立自然保护区和野生动物保护区,扩大人类活动干扰面积,将部分区域重现自然状态。

三、气候变化气候变化由于各种原因,比如全球的人类活动,从而导致温室气体释放量的增加,导致了全球气候的变化,其中最明显的一项变化就在于自然灾害,如洪水、干旱、地震、暴雨等等的天气变化。

这些天气变化对森林的管理和保护造成了极大的困难。

对策:加强环保科技研究,推广可替代的低碳和绿色能源,减少二氧化碳和温室气体排放,探索绿色经济模式,降低气候变化对森林资源的影响。

四、非法狩猎和砍伐随着人类科技的不断发展,现代工具越来越普及,导致了非法狩猎和非法砍伐的数量不断上升,造成的影响也越来越重要。

这些行为严重破坏了森林资源的平衡,而政府的监管体制又始终未能够执行到位,导致了这些问题的日益严重。

因此,对于这些不正当的行为,应该加强监管甚至立法。

林业资源保护面临的问题及其解决对策林业资源保护是保护和管理森林资源,维护生态平衡的重要环节。

随着经济社会的发展和人类活动的加剧,林业资源保护面临着一系列的问题。

下面就林业资源保护面临的问题及其解决对策进行分析。

森林破坏严重是林业资源保护的主要问题之一。

非法的伐木和滥砍滥伐导致森林面积减少,生态系统恶化,物种灭绝等问题。

为了解决这个问题,应加强对森林资源的监测和执法力度,打击非法伐木和滥砍滥伐行为。

推广可持续森林管理模式,鼓励合规伐木和植树造林,保护和恢复森林生态系统。

森林火灾频发是林业资源保护的另一个突出问题。

由于气候变化和人类活动,森林火灾的数量和规模逐年增加,给森林生态系统造成严重破坏。

为了应对这个问题,应加强对森林火灾的预防和应急处置能力。

加强火险区域监测,及时发现和控制火源;建立完善的火灾预警和报告网络,提高灭火速度和效率;加强火灾处置队伍建设,提高抢险救灾能力。

还需加强对森林火灾原因的治理,降低火灾的发生概率。

森林污染问题也是林业资源保护面临的挑战之一。

工业和农业活动排放的废气、水污染物以及农药和化肥的使用等,对森林生态系统造成严重危害。

为了解决这个问题,应加强对森林环境的监测和管理,加强工业和农业废气、废水的治理,在农药和化肥的使用上采取科学合理的措施,减少对森林生态系统的污染。

气候变化对林业资源保护也构成了巨大威胁。

气候变化导致温度升高、降雨量变化等极端天气事件增多,对森林生态系统造成严重冲击。

为了应对气候变化,应加强森林生态系统的适应能力,推广抗旱、抗风、抗虫害等抗逆性强的树种,改善森林结构和功能,提高森林生态系统对气候变化和极端天气事件的适应能力。

林业资源保护面临着森林破坏、森林火灾、森林污染、非法开采和气候变化等问题。

要解决这些问题,需要加强管理和监测力度,加强法律执法,推广可持续森林管理模式,提高火灾预防和应急处置能力,加强森林环境保护,严查非法开采和盗伐行为,加强对气候变化的适应能力。

论气候变化对环境的影响及应对措施摘要:本文从气候变化对自然环境的影响及防治气候变化的措施等方面加以综述。

关键词:气候变化气温升高自然环境影响气候作为人类赖以生存的自然环境的一个重要组成部分,以不同的方式和程度自然环境产生影响,气候的变化已造成了沿海海平面上升、冰川面积减少、春季物候期提前等,而且未来将继续对自然生态系统和经济社会系统产生重要影响。

随着城镇化、工业化进程的不断加快以及居民用能水平的不断提高,我国在应对气候变化方面面临严峻的挑战。

1气候变化的现状及原因分析1.1气候变化现状。

近几年来,极端天气气候事件频发,范围一次比一次大、影响一次比一次重。

2006年4月16日至18日,北京发生强沙尘暴天气,致使33吨沙尘降落北京,这是一次非常强烈的沙尘暴天气。

2006年,重庆、四川遭遇了历史上罕见的高温伏旱天气,这是51年有记录以来降水最少的年份。

2007年2月,长江重庆段水位降到历史最低水位,百年不遇。

2008年,我国南方发生了罕见的大范围低温冻雨灾害,这也是历史上影响范围最大、持续时间最长、损失最重的一次灾害性天气过程,给我国造成了严重的损失。

2009年和2010年,云贵特大干旱也是前所未有的,从2009年8月开始一直持续到了2010年2月1日,持续时间之长也很罕见,且造成巨大损失。

2010年,对甘肃来说是气象灾害非常重的一年。

主要特点是暴雨频次高、灾害重、损失大。

联合国政府间气候变化评估委员会第一工作组第四次评估报告最新结果显示,过去100年(1906年—2005年)间,全球地表平均温度上升了0.74度。

从全球角度讲,二氧化碳浓度在2005年达到了379ppm,为65万年来最高。

过去50年,全球平均温度的升高,90%以上可能是人类活动引起的,10%可能是自然变化。

1.2气候变化因素。

气温升高是主要原因。

地球表面温度1800年以前基本上是平滑的,1800年以后的100年中,随着世界工业化发展进度的加快,二氧化碳的排放量的增加,温度上升非常明显,上升速度非常之快。

World Journal of Forestry 林业世界, 2016, 5(4), 87-101 Published Online October 2016 in Hans. /journal/wjf /10.12677/wjf.2016.54011文章引用: 李凤敏, 杜国明, 周伟. 气候变化对森林生态系统影响英文文献综述[J]. 林业世界, 2016, 5(4): 87-101.Review of English Literatures on Climate Change and ForestsFengmin Li 1, Guoming Du 1*, Wei Zhou 21School of Humanities and Law, South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong 2College of Economics & Management, South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong Received: Sep. 25th , 2016; accepted: Oct. 9th , 2016; published: Oct. 12th , 2016Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractBy collecting 1743 English papers in the last 20 years, the paper sorts out the international re-search progress of influence on global climate change and forest ecosystems from literature over-view, purpose, research methods, research findings and other aspects of literatures. Based on several perspectives of forests, forest management and forest carbon sequestration, the paper studies research points, different research ideas and methods and differences research findings. Ultimately, the future research directions on English literatures on climate change and forests are proposed according to the study. KeywordsClimate Change, Forest, English Papers气候变化对森林生态系统影响英文文献综述 李凤敏1,杜国明1*,周 伟21华南农业大学人文与法学学院,广东 广州2华南农业大学经济管理学院,广东 广州收稿日期:2016年9月25日;录用日期:2016年10月9日;发布日期:2016年10月12日*通讯作者。

全球变化对森林生态系统的影响目前,全球环境的变化逐渐加强了对土地利用/土壤植被覆盖方面的研究,而土壤植被的变化又会对区域的生物多样性和生态系统生产力、物种的适应能力产生更为深刻的影响。

2004年,在“全球变化与生态系统和生物多样性国际研讨会”上提出:地球经历了冰期与间冰期的演替,对生物圈产生了显著的影响。

第四纪以来,由于人类进化与发展,对自然界的影响也越来越显著,全球环境发生了很大的变化。

工业革命以来,全球变暖,森林砍伐严重,绿地减少,对地球的生命系统产生了巨大地威胁。

Robert K. Dixon[1]等人(1999)指出,森林生态系统已对全球变化产生强烈的反馈作用。

这在几个发达国家已经做了成功的研究,但是在发展中国家并没有研究到位。

目前,已经有55个国家运用通用的方式与模型估算森林中的碳库,并预测未来全球变化对森林的影响。

在将来,如果没有相应的保护管理措施与政治条例,那么各个纬度和地方的森林都会减少,温室气体则会增加。

要解决这个问题,需从环境因素和人文因素两方面来控制。

全球环境的变化,主要是CO 2浓度的增加和气候变暖,一方面可以增加植物的光合作用,延长生长季节,使一些地区更加适宜发展农业;另一方面,全球环境的变化,也可使世界许多地区的农业和自然生态系统无法适应或不能很适应这种变化,造成很大的损失,大范围的森林被破坏,大片农田受到损害。

Pekka E. Kauppi [2]等人(1992)指出:由于环境的变化而使CO 2及其他污染物的含量有所增加,但是大气中污染物中有很多具有肥力,虽然它们也会对作物产生损害,但其对植物生长的促进能力有时可以掩盖其对作物的破坏程度。

另外,大气CO 2浓度升高所引起的森林生态系统生态稳定性的变化会导致森林的结构和功能的变动。

由于大气CO 2浓度升高出现了额外多的C 供应,这些额外多的C 经大气一植物-土壤途径流动。

赵平, 彭少麟[3]等人(2001研究了大气CO 2浓度的升高与森林结构和功能的相互关系,探讨了大气CO 2浓度升高对森林植物生长,冠层结构的影响,并对此引发的生物量增量的分配,凋落物质量和根质量的变化进行了分析;最后指出:这些受影响的生物要素和生态过程会引起群落内植物间对资源的竞争关系发生变化,对资源竞争格局的变化最终将会导致森林结构和功能的改变。

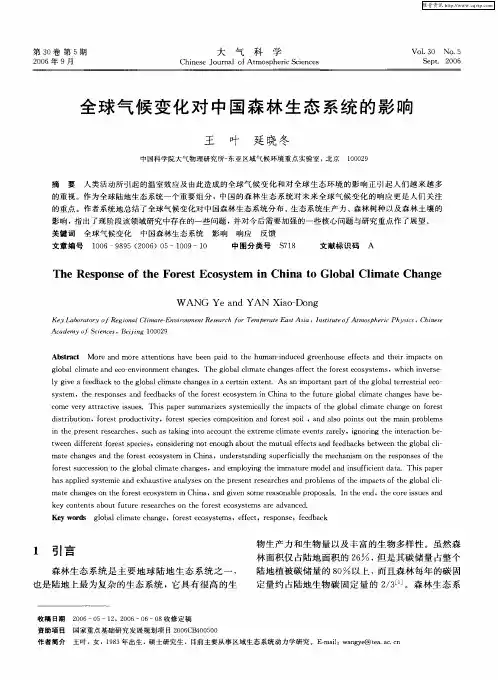

第19卷第1期中国农业气象1998年2月气候变化对森林生态系统的影响及研究对策Ξ肖扬郭晋平田双宝薛俊杰(山西农业大学,太谷030801(太原市林业局(山西农业大学摘要在系统地分析和讨论全球气候变化背景的基础上,全面介绍了我国近年来气候变化研究方面的主要成果,探讨了我国未来气候变化的可能情景,重点分析了气候变化对森林生态系统初级生产力、地理分布格局、组成结构和生物多样性、以及生态脆弱带和特殊生态系统等几方面的影响,讨论了各方面的研究现状、主要结论和发展趋势,指出了今后研究中需要重点解决的关键问题,并提出了为解决这些问题应采取的研究对策和重点研究领域。

关键词:气候变化;森林生态系统;研究对策气候变化及其对全球生态系统和人类生存环境的影响,已经成为举世关注的重大科学问题。

森林是陆地生态系统的主体,对维持生物圈的稳定,维护全球生命支持系统的功能具有举足轻重的作用。

研究气候变化对森林生态系统的影响,研究在未来气候变化的挑战面前林业和森林资源管理的对策,对保护生态环境和生物多样性,实现森林资源可持续利用都具有极为深远的意义。

1全球气候变化背景工业化以来,由于大量化石燃料的燃烧、不合理的土地利用、森林的大面积砍伐等人类活动,导致大气中“温室气体”浓度急剧增加,使全球气候在自然变率以外获得一个额外的增温,并将进一步导致全球环境及生态系统的变化。

据政府间气候变化委员会(IPCC 1990年公布的研究结果,按照现有大气二氧化碳浓度增长速率,到2060年,大气二氧化碳浓度将比工业化前增加一倍;大气二氧化碳浓度倍增将使下世纪末全球平均气温上升3℃(1.5~4.5℃,降水增加3%~15%;其中陆地升温速率比海洋快,北半球高纬度地区的升温比全球平均快。

各区域变化规模和速率差异很大。

由于海洋热膨胀和大陆冰的融化,全球海平面平均升高速率将达到6c m 10年(3~10c m 10年,预计2030年全球海平面平均上升20c m ,到下世纪末上升65c m [15,16]。

2中国气候变化2.1中国古气候变迁特征中国气候变化是全球气候变化的区域表现。

从气候变迁的历史背景来看,现代气候处于第四纪大冰期的一个亚间冰期2冰后期。

研究表明,在较大时间尺度上,气候表现出暖湿2干冷为特征的波动式变化过程。

但变化速率相对来说是缓慢的,过去1万年以来年均温变幅在±3℃以内,过去3000年以来的温度变幅为1~2℃。

全国各区域气候变化细节不同,但变化趋势和特征基本一致。

目前处于自1700年代(小冰期1550~1850年以来的波动式转暖过程中②。

变化趋势与同期全球气・02・Ξ②王开发.根据孢粉分析推断1万年来的气候变迁.全国第四纪学术会议文件.1979国家自然科学基金资助项目(39600115第一作者简介:肖扬,男,1947年生,大学,副教授收稿日期:1997-01-06候变化趋势一致,但位相不同[11]。

2.2中国近百年的气候变化我国气候在近500年来经历了3个冷期(1470~1520,1620~1720和1840~1890年,其中以1620~1720年最冷和两个暖期(1550~1600和1720~1830年,温度变幅0.5~1.0℃,但2个暖期都处于小冰期,温度低于目前水平。

20世纪以来气温开始回升,在近百年中,1940~1945年达到回暖高峰,之后迅速变冷,直到70年代初为冷期,而后再次回暖,到80年代达到另一次暖峰,但回暖幅度低于全球平均水平,全国大部分地区尚未超过40年代。

我国北方地区80年代气温比50~60年代高0.3~1.0℃,其中东北大部、内蒙古、新疆北部高1.0~2.5℃,而南方部分地区近40年来还有所下降。

一般来说冬季变暖明显,而夏季不明显,有些地区甚至出现夏季变凉,年最低气温都有所上升,而最高气温多呈下降趋势[1,2]。

中国近百年来降水的变化趋势表现出鲜明的区域特点,各区域降水变化幅度和位相相差很大[3,5]。

就全国平均而言,本世纪头10年和50年代降水较多,而30年代和60~70年代是明显的少雨期,从70年代末至80年代初降水略有增加。

其中近40年来,我国华北、东北和西北西部变暖变干,西北东部的一些地区变冷变湿,西南(西藏除外和长江中下游略为变冷变干,华南略为变暖变干。

2.3中国气候未来变化趋势我国处于中低纬度地区,全国增温水平大体接近全球平均水平。

根据张家诚的意见,由于全球高纬度区增温幅度较大,将使影响我国冬季气温的冬季风有所减弱,使我国冬季增温幅度比同纬度地区大。

由于低纬度区增温幅度比中纬度区小,夏季增温幅度略小于同纬度区,从而使得我国冬夏温差缩小。

夏季风活动的增强,将使我国季风区向北、向西扩大,原来位于夏季风活动边缘地带的西北东部及华北地区,夏季雨量可能减少,但全年雨量会有所增加,降水的年内及年际变率会缩小,干旱问题将会有所缓和[7,8]。

但降水问题的不同意见显著比温度问题更多。

对我国未来二氧化碳浓度倍增条件下气候变化的定量预测,目前仍很困难。

由于全球气候变化情景的定量预测仍存在许多不确定性,所以,利用全球模式对区域变化情景的预测可靠性将更差。

虽然我国学者为此做出了巨大的努力,但区域气候变化模式仍有待进一步研究发展。

全球模式的区域修正,不能从根本上克服不确定性[12]。

赵宗慈利用GFDL,C ISS,N CA R,O SU 和U K M O5个全球大气海洋模式,对大气二氧化碳浓度倍增时我国气候进行模拟,其中以O SU模式模拟结果较易被人们接受[11,12]。

结果表明,大气二氧化碳浓度倍增将使我国气候变暖,全国平均变暖2.69℃,其中冬季变暖2.95℃,我国东北、内蒙古西部、华南及西南地区变暖幅度高出全国平均值,达3℃;夏季变暖2.35℃,以西北地区变暖幅度最大,达到2℃;而华南变化幅度最小,不到2℃。

大气二氧化碳浓度倍增对降水也有影响,模拟结果显示,全国年平均降水量相对于1951~1987年平均年降水量,全国年平均降水量增加146.4mm,其中,冬季增加11.2mm,夏季增加40.8mm,全国各地区间差异明显,其中三北地区增加幅度小于100mm,西南地区增幅也小于全国平均水平。

全国年平均土壤湿度变化不大,但区域差异也很显著,其中三北地区会有所降低,西南地区变化极小,而华中、华南、华东会提高。

3气候变化对森林生态系统的影响大气二氧化碳浓度增加及全球气候变化,对全球生态系统的影响是多层次和综合性的。

及时研究这些影响的性质、强度、规模,研究生态系统各个层次对这些影响的响应及人类应采取的对策,是当前迫切需要解决的・12・全球性问题。

森林是全球生态系统的稳定因素,是人类生存环境和生物多样性保护的关键,也是人类生存不可缺少的资源,其强大的光合作用能力是大气二氧化碳一个重要的汇(Sink,而森林的砍伐和衰退又是大气二氧化碳浓度增加的重要的源。

因此,研究和掌握森林生态系统对大气二氧化碳浓度增加和气候变化的响应是我们的共同任务。

3.1气候变化对森林生态系统初级生产力的影响由于大气二氧化碳浓度增加及温度和降水的变化,通过施肥效应、高温胁迫、生长期延长、干旱化或湿润化,以及其它生理效应,将使森林初级生产力发生变化。

对大气二氧化碳浓度增加的施肥效应,多数研究结果认为,二氧化碳浓度升高有利于促进植物个体生长发育,加速生物量积累。

但不同植物对二氧化碳浓度增加的反应差异很大,其中C3植物的净光合生产力会有明显提高,而C4植物敏感性相对较差。

二氧化碳浓度升高的另一个正效益是降低气孔导度,减少水分消耗,提高水分利用率[13,14]。

这将使我国许多干旱缺水地区受益,使植被生物产量增加。

但大气二氧化碳增加的长期效应将会影响整个生态系统的物质循环,进而影响林地生产潜力,其中许多复杂的反馈机制还有待深入研究。

如:土壤有机质的C N比可能比目前高出20%~40%,必将影响土壤微生物的活动,从而导致土壤肥力下降。

张新时用Ho ldridge生命地带分类系统和可能蒸散(PER指标与Ch ikugo模型相结合,对二氧化碳浓度倍增,温度升高2℃和4℃,降水增加20%的气候变化情景下,中国各主要植被带潜在第一性生产力(N PP的变化进行了模拟预测。

结果表明,各森林地带的N PP都会有所增加,一般增加1~3t (hm2年[9]。

总之,随着大气二氧化碳浓度增加,温度和水分条件的变化是复杂的,在空间上是异质的。

因此,研究未来气候变化对森林生产力的影响,一方面要在微观层次上进一步研究主要树种的个体生理生态响应,特别要重视研究其长期效应和多因子综合效应。

另一方面还要在掌握各种过程和机制的基础上,建立和完善整体性模型,提高综合评价和预测精度。

3.2气候变化对森林地理分布的影响未来气候变化将使气候区域边界发生移动,必将引起森林植物和群落分布区的变化。

这方面的研究目前主要集中在2个层次:一是森林树种的地理分布对气候变化的响应;二是主要植被类型或植被带的数量及分布格局对气候变化的响应。

第一个层次的研究主要通过分析树种生理生态特性及其对气候变化的响应,在预测气候要素区域变化情景的基础上,推测其分布区的变化。

但由于缺乏长期观测数据的支持,目前的研究仍很粗略,提供的依据很不充分。

第二个层次的研究主要通过建立气候—植被关系模型,并与大气环流模式相结合,用来预测植被区域分布格局对气候变化的长期响应。

张新时对二氧化碳浓度倍增条件下,中国各主要植被带演变的可能情景进行了预测,认为我国各森林植被带的界线一般向北推移2.5~4.5个纬度。

全国森林中,热带亚热带森林增加,温带森林和北方森林显著减少甚至消失。

森林、草原及荒漠之间有较大转换,且草原是敏感区,其北部有森林化趋势而南部则显著荒漠化,荒漠化面积将增加3313%[9]。

张新时和刘迎春采用修正的Ho ldridge生命地带系统估测了全球平均增温4℃,年降水量增加10%的情况下,青藏高原的植被变化情景。

认为高原东南部山地有森林化趋势,高原中部草原温性化,并伴以高原永冻层和高山草甸的消失,高寒荒漠温性・22・化和中西部荒漠化趋势增强,还会导致雪线上升,冰川退缩,湖泊萎缩[10]。

上述研究工作无疑为研究植被地理分布对全球气候变化的响应提供了很有希望的方法和思路。

但是,由于上述方法基于大气环流模式对区域气候变化的预测,适用于研究较大尺度的问题。

同时,上述研究属静态预测,不可能考虑到植物种群遗传变异与进化和植被与环境的协同进化问题。

因此,在对主要森林树种地理分布变化趋势的研究中,需要进一步加强对个体及种群生理生态、种群变异及数量动态的深入研究;在掌握群落结构及演替规律的基础上,研究群落对气候变化的整体响应;在大尺度植被地带分布变化趋势研究中,应进一步探讨大规模多变量耦合模型的建立,以提高模型预测的精度,逐步消除目前研究结果的不确定性。