现阶段中国货币政策的影响因素分析(一)

- 格式:docx

- 大小:13.38 KB

- 文档页数:2

货币政策的影响因素分析货币政策是一国货币体系的组成部分,它的实施对经济有着非常重要和直接的影响。

在货币政策的实施过程中,有许多因素会对其产生影响,本文从货币政策的定义开始,系统地分析了货币政策的影响因素。

一. 货币政策的定义货币政策是指政府或央行制定并实施的政策,通过改变货币供给、调节货币资金市场利率等手段来影响经济活动,维护经济和金融稳定的一种经济手段。

货币政策需要和财政政策一起协调,促进经济的平稳发展。

因此,在制定货币政策时,需要考虑到一系列的因素,以保证货币政策的合理性和有效性。

二. 影响货币政策的因素货币政策的实施受到多种因素的影响,包括政治、经济、金融和社会等方面的因素。

下面就进行具体的分析:1. 经济状况货币政策的制定必须基于当前的经济状况和经济走势的预期,这是制定货币政策的重要前提。

经济的增长率、通货膨胀率、失业率、消费价格指数(CPI)、工业生产指数等都是衡量经济状况的重要指标,这些指标的变动会直接影响货币政策的实施。

当经济处于衰退状态时,货币政策将更注重扩大货币供应、降低利率和提高信贷投放以刺激经济增长;而当经济处于过热状态时,货币政策将更注重紧缩货币、提高利率和抑制信贷投放以控制通胀风险。

2. 国际经济环境国际经济环境也是影响货币政策制定的重要因素,包括国际市场需求、大宗商品价格、汇率等。

国际经济环境对于货币政策的影响主要表现在以下几个方面:(1)国际市场需求:生产出口型国家特别是出口主导型国家,其货币政策会受到国际市场需求的影响。

当国际市场需求低迷时,出口将减少,经济增长将放缓,货币政策因此需放松。

(2)大宗商品价格:大宗商品价格是影响生产和消费成本的重要因素。

当大宗商品价格上涨时,将导致物价上涨,通货膨胀可能加剧,货币政策需收紧。

(3)汇率:汇率对货币政策实施有着重要的影响。

当汇率变动较大时,会引起跨境投机和流动性变化,而货币政策则需要通过调整利率和汇率等手段来应对。

3. 政治环境与经济环境一样,政治环境也是货币政策制定的重要因素之一。

中国货币政策分析随着中国经济的快速发展,货币政策成为了中国经济稳定和可持续发展的关键因素。

货币政策对于调节经济的波动具有重要作用,对于保持社会稳定和推动经济增长发挥了至关重要的作用。

本文将探讨中国货币政策的一些核心概念、政策工具、政策变化及其对中国经济的影响。

货币政策的核心概念货币政策是指通过改变货币供应量、利率水平、汇率等手段来影响宏观经济稳定和可持续发展的政策。

货币政策的核心目标是维持价格稳定和实现全面经济增长。

实现这些目标需要具备以下几个核心概念:货币供应量:货币供应量指的是经济体内货币的总量,包括流通中的现金、储蓄存款和其他货币形式。

利率水平:利率水平是影响货币政策的一个重要指标。

在市场经济体系中,银行可以通过提供储蓄和贷款等服务来获得利润,因此,利率水平往往是由市场决定的。

汇率:汇率是一个国家货币与其他国家货币之间的比值,它直接影响进口和出口市场。

由于汇率变化可能导致贸易加速或减缓,因此货币政策制定者需要在货币供应量和利率水平之外考虑汇率变化对经济的影响。

货币政策的工具货币政策制定的实际执行,需要采用一系列工具。

货币政策工具包括:公开市场操作:公开市场操作是中央银行通过购买或销售国债来影响货币市场供需关系和利率水平。

政策利率:政策利率是中央银行向商业银行及其他金融机构提供借贷的利率。

存款准备金率:存款准备金率是指商业银行必须留存在中央银行的一部分存款。

留存比率的变化可以影响银行多余资金的供应量,从而影响市场利率水平和借贷活动。

直接控制货币供应量:中央银行直接控制货币供应量,通过增加或减少印制的货币或发行钞票来影响货币市场。

货币政策的变化中国货币政策经历了多次变化,其中最值得关注的是1995年采用“中间利率制”,2002年采用“不对称调控”的货币政策和2006年实行的“宏观审慎政策”。

“中间利率制”是指以商业银行向中央银行借贷的“再贴现率”为中间利率,实行一定的利率浮动范围的货币政策。

2002年后,由于全球经济增长放缓和中国加入世贸,中国货币政策调整为“不对称调控”,即放松信贷政策和流动性,但同时加强对北京、上海和广东等商业大省的货币政策限制。

![现阶段我国货币需求的主要决定与影响因素_货币银行学_[共2页]](https://uimg.taocdn.com/7c011e02360cba1aa911da4d.webp)

89第五章 货币需求与货币供给 需求具有相对稳定的特点,就说明货币对于总体经济的影响主要来自于货币供给方面。

据此,弗里德曼提出了以反对通货膨胀、稳定货币供给为主要内容的货币政策主张。

三、现阶段我国货币需求的主要决定与影响因素20世纪60年代初,我国的银行工作者在理论界对马克思货币必要量公式研究的基础上,对我国多年的商品流通与货币流通之间的关系进行实证分析,得出了一个经典的“8∶1”经验式。

其具体含义是:每8元零售商品供应需要1元人民币实现其流通。

其值可表示为:社会商品零售总额÷流通中货币量(现金)如果按这个公式计算的值为8,则说明货币流通正常,否则,说明货币供给超过了经济运行对货币的客观需求。

应该说,“8∶1”公式提出的虽是单一比例,即现金流通量与零售商品总额间的比例关系,但却反映着商品供给与货币需求之间的本质联系。

实际验证的结果,第一个五年计划期间货币流通比较正常,这个比值在这几年间均稍高于8;20世纪60年代初,生产极度紧张,这个比值一度降到5以下;1963年以后,经济迅速恢复,这个比值恢复到8;十年动乱期间,市场供应一直紧张,这个比值明显低于8;1976年后经济开始好转,这个比值很快接近8。

改革开放后,“8∶1”公式赖以存在的基础不复存在。

经济体制改革对中国的货币需求产生了重要的影响。

经过30多年的体制改革,中国经济运行的市场化程度大幅度提升,经济货币化进程、价格改革基本完成,金融市场从无到有、规模逐渐壮大、运营日益复杂。

新的市场经济体制的确立使我国货币需求的决定与影响因素更适合用西方货币需求理论来分析,除了收入、财富等规模变量外,其他金融资产的收益率水平等机会成本变量也成为影响我国货币需求的重要因素。

(一)收入无论从宏观角度还是从微观角度分析货币需求,收入都是决定我国货币需求量大小的重要因素。

从宏观视角看,收入的替代指标是总产出。

从国民收入核算的基本原理可知,国民总产出即为国民总收入,因此,伴随着产出的逐年增加,我国对交易性货币的需求也必然不断增加。

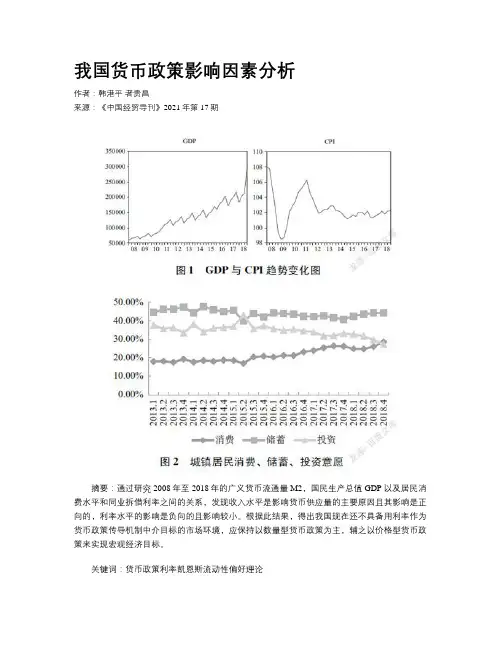

我国货币政策影响因素分析作者:韩港平者贵昌来源:《中国经贸导刊》2021年第17期摘要:通过研究2008年至2018年的广义货币流通量M2,国民生产总值GDP以及居民消费水平和同业拆借利率之间的关系,发现收入水平是影响货币供应量的主要原因且其影响是正向的,利率水平的影响是负向的且影响较小。

根据此结果,得出我国现在还不具备用利率作为货币政策传导机制中介目标的市场环境,应保持以数量型货币政策为主,辅之以价格型货币政策来实现宏观经济目标。

关键词:货币政策利率凯恩斯流动性偏好理论一、引言与文献综述现代金融环境的新变化以及中国经济的开放,使我国通过数量型货币政策进行宏观调控的效果大打折扣。

部分发达国家已经实现由数量型货币政策向价格型货币政策的转变,为这一转变提供理论基础的就是凯恩斯的流动性偏好理论。

该理论主张国家应当以利率为中介目标进行相机抉择,以达到宏观调控的目标。

凯恩斯货币需求理论打破了古典经济学派将货币职能视为单一流通性的思想桎梏。

从资产组合的角度出发,凯恩斯认为人们持有货币一方面是为了满足消费,另一方面,人们可以将剩余的资金以现金方式保存或者购买其他生息资产以获取利息。

但是人们往往不会将所有的闲置资金都用来购买债券获取利息收入,因为人们具有流动性偏好。

流动性偏好的来源是日常交易,预防不时之需以及满足投机需求。

凯恩斯货币需求理论为发达国家货币政策中介目标由数量型向价格型的转变提供了理论基础。

在现代金融环境下,金融创新、中国经济的开放带来的效果已经无法忽视。

我国M1、M2短期货币需求函数具有不稳定的特征,这给货币政策有效性带来了挑战。

国内将凯恩斯货币需求理论与我国货币政策联系起来的研究重点分为两类,一类是注重于分析我国实行的量化宽松政策是否有使中国经济陷入流动性陷阱的可能。

陈丰研究了美国经济危机爆发以来,中国经济陷入低迷,中国实施的量化宽松政策对于国民经济的影响。

通过实证分析中国货币政策的传导渠道,发现中国货币政策的非对称性明显[1]。

影响我国货币政策有效性的因素分析【摘要】我国货币政策的有效性受多方面因素影响,包括经济情况、国际环境、金融机构反应、监管机制、信息透明度等。

经济情况和政策制定直接影响货币政策执行效果,而国际环境和外部影响则可能导致政策受到干扰。

金融机构和市场反应对政策的传导和执行也至关重要。

监管体制和执行力决定政策的有效实施,信息透明度和沟通效果则能提升政策的认可度。

为提升我国货币政策的有效性,需要完善监管机制和加强执行力,同时提高信息透明度和加强沟通效果。

未来政策的发展方向应更加注重国际环境和市场变化,以及更加精准的政策制定。

通过综合多方因素,可以有效提升我国货币政策的有效性,促进经济稳定发展。

【关键词】货币政策、有效性、因素分析、经济情况、政策制定、国际环境、金融机构、监管机制、信息透明度、沟通效果、执行力、政策提升、发展方向、总结。

1. 引言1.1 货币政策的重要性货币政策的重要性在国家经济运行中扮演着至关重要的角色。

货币政策是指中央银行通过调节货币供应量及利率水平来影响经济运行的一种宏观调控手段。

在市场经济体系下,货币政策可以有效地影响经济的稳定和增长,对于控制通货膨胀、促进就业和维护金融市场稳定具有重要作用。

货币政策对于控制通货膨胀具有重要意义。

通过合理调节货币供应量和利率水平,中央银行可以有效地控制通货膨胀的速度,防止物价上涨过快,维护价格稳定。

货币政策对于促进经济增长和就业也起到至关重要的作用。

通过调节货币政策,中央银行可以刺激经济活动,提高投资和消费水平,从而促进经济增长和创造就业机会。

货币政策还对金融市场的稳定和发展有着重要影响。

通过调节利率水平和流动性等因素,中央银行可以维护金融市场的稳定,防止金融风险的发生,促进金融体系的健康发展。

货币政策的重要性不可忽视,只有通过有效的货币政策调控,才能实现经济稳定增长、就业增加和金融市场健康发展。

我国在制定和执行货币政策时必须综合考虑各种因素,不断提升政策的有效性和灵活性。

中国货币政策的分析与研究随着中国经济的发展,货币政策对于经济的影响越来越重要。

货币政策是指通过调节货币供应量、利率水平、汇率水平等手段影响经济增长、通货膨胀、贸易流量等宏观经济变量的政策。

在中国,货币政策的核心目标是维护货币的稳定和金融市场的稳定,以实现经济稳步增长、就业增加、社会稳定等多重目标。

本文将从货币政策的针对性、货币供给与消费水平、外汇储备等角度探讨中国货币政策的分析与研究。

一、货币政策的针对性货币政策的针对性主要是指政府调控货币供给量、利率、汇率等政策工具,以达到促进经济增长、控制通货膨胀、稳定金融市场等一系列宏观经济目标。

在中国,货币政策的针对性可以分为主导型和配合型。

主导型政策是指主要通过调整货币利率、信贷投放、准备金率等手段来影响经济增长和通货膨胀,而配合型政策则主要通过调整汇率和进出口政策来影响国际收支平衡和市场稳定。

近年来,中国的货币政策更加注重精细化调控,强调灵活性和适应性,并注重货币政策与其他宏观经济政策的协调,尤其是财政政策和产业政策。

此外,货币政策也更加注重去杠杆化和防范金融风险等方面,以应对可能的风险因素和突发情况。

二、货币供给与消费水平货币供给是指经济体内外货币单位总量,它会对消费水平和价格水平产生影响。

一方面,货币供给扩张可能导致通货膨胀;另一方面,货币供应量不足则可能导致经济萎缩。

在中国,货币供给量的调整对消费水平也会有影响。

在中国经济不同发展阶段,货币供给量的调整所带来的影响也不同。

例如,在经济增长较快的时期,货币供给量扩张可能导致通货膨胀;而在经济低迷时期,货币供应量的增长可以刺激经济增长和消费水平。

因此,在实施货币政策时,政府需要综合考虑货币供应量和消费水平,以达到平衡经济增长和通货膨胀的目标。

三、外汇储备外汇储备是指一个国家所拥有的外币资产,是国际收支平衡的重要指标。

中国作为世界第二大经济体,其外汇储备规模庞大,境外投资和贸易往来对国际汇率、利率、金融体系的影响也日益明显。

货币流通的影响因素分析货币作为社会经济发展的基础和支柱,在金融市场中扮演着至关重要的角色。

货币的流通和流动对于一个国家的经济繁荣与否有着至关重要的影响。

那么,什么因素会影响货币的流通呢?本文将从多个方面进行探究。

一、政策影响货币政策作为国家宏观经济政策的重要组成部分,直接影响货币的供求关系和流通速度。

政府通过调整利率、信贷政策等手段来影响货币流动。

利率作为货币政策的主要工具之一,对于货币市场利率、企业投资等都有着重要的影响。

政府还可以通过各种财政政策促进货币的流通,如税收政策和预算政策等。

二、经济周期的变化经济周期的变化也会对货币的流通产生重要的影响。

经济周期包括景气周期和萧条周期。

在景气周期中,货币的流通速度较快、流量较大,企业和个人的投资活动也较为活跃。

而在萧条周期中,由于经济发展受到了一定的限制、企业和个人信心下降等多种因素的影响,货币的流通速度变缓、企业对投资的需求也相应降低。

三、信用风险和市场预期信用风险和市场预期也是影响货币流通的重要因素。

信用风险不稳定时,股票、债券等的市场价值会受到波动,这也将影响到货币市场的流通。

同时,市场预期的变化也会对货币的流通造成影响。

市场预期变差时,企业和个人的投资活动会受到限制,货币的流通也会相应减缓。

四、技术创新和市场竞争技术的不断创新和市场竞争也会对货币的流通产生重大影响。

市场竞争的加剧可以促使企业更快地投资发展,而技术的创新和推广也可以促进企业的发展和成长,从而促进货币的流通。

综上所述,货币的流通是由多个因素共同影响而形成的,这些因素之间存在互动和相互影响。

政策、经济周期、信用风险和市场预期、技术创新和市场竞争等因素都会和货币流通产生直接或间接的关系。

因此,我们需要对这些影响因素进行全方位、多维度的分析和了解,才能更好地把握货币流通规律和趋势。

影响我国目前货币政策效果的利率传导因素分析作者:张姝梅来源:《现代经济信息》2013年第22期摘要:我国货币政策效果的不理想在很大程度上是由于传导工具的低效率,而利率传导机制作为货币政策最重要的传导工具已经被众多学者所重视,本文主要研究我国利率传导机制的制度性缺陷和由此引出的问题,并尝试着提出针对这些问题所对应的解决方法,从而达到增强央行货币政策效果的目的。

关键词:货币政策效果;利率传导;利率制度改革中图分类号:F822 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2013)11-000-02一、我国目前货币政策的有效性分析货币政策是指政府或中央银行为影响经济活动所采取的措施,尤其指控制货币供给以及调控利率的各项措施,用以达到抑制通胀、实现充分就业和经济增长等政策目标。

货币政策的调控作用在调控力度上就没有财政政策来的直接、明显,往往会出现时滞效应。

根据以往数据统计分析,央行频繁的货币政策不仅没有起到预期的效果,近几年的物价水平反而不断的高升,这似乎与货币政策的初衷背道而驰。

同时,由于我国实行的是有监管的浮动汇率制度,汇率与政府的意愿绑定在一起,按理说汇率的上升应该和政府的预定相吻合,但现在的汇率却一直走高,中央银行似乎对控制汇率心有余而力不足,维持币值稳定的目的并没有很好的实现,人民币对外升值压力依然存在,而且还呈现上升趋势,而对内贬值又日益严重,通胀压力增大。

我国货币政策的有效性效果不好具体表现在以下几个方面:(一)信贷选择性差异下的货币政策有效性不足。

由于我国当前大型银行的国有化和非市场化,使得信贷行为在各个银行已不再是市场化的效益优先了。

由于地方强势政治的介入,许多与政府有联系的大型国企和规模较大的私营企业一般不会根据国家宏观货币政策选择信贷时间和信贷数量,而是随时根据自己的资金短缺情况进行有目的信贷。

很多中小企业由于信用和本身力量薄弱等原因被很多商业银行拒之门外。

这就导致国家宏观货币政策对整体控制货币流通数量和抑制通货的能力不能有效发挥,货币政策的有效性降低。

我国近年来货币政策实践的分析2003年至2007年7月我国都在实行稳健的货币政策,这一货币政策的实施是由近几年来我国的经济形势决定的,下面我们就看一下这几年的整体经济状况:2003年,货币供应量快速增长,广义货币M 2增幅达20%,外汇占款占1.15万亿元,同比多增加6850亿元。

在反通货紧缩的同时,2003年我国经济出现了潜在的通货膨胀压力,央行适当采取了一些紧缩银根的措施:为应对外汇占款的大量增加调高准备金率一个百分点;通过公开市场操作发行央行票据;并对房地产信贷风险进行了风险提示。

同时以我国银监会的成立为标志,实现了货币政策与金融监管的有效分离,使货币政策独立性向前大大迈进了一步。

此外,通过央行向中国银行和建设银行注资450亿美元,极大地推动了国有商业银行的改革。

但在经济快速增长中也存在一些影响经济、金融持续健康发展的矛盾和问题,如部分行业盲目重复建设,能源交通出现了多年少有的瓶颈制约,通货膨胀压力加大等问题有待解决。

2004年以来,我国经济继续保持平稳快速增长,效益不断提高。

宏观调控取得了阶段性成效,固定资产投资增长过快势头得到初步遏制。

人民银行继续执行稳健的货币政策,加强金融调控,合理控制货币信贷增长,着力优化信贷结构,抓紧完善金融宏观调控的制度性建设,加快推进金融企业改革。

具体的做法有:一是灵活开展公开市场操作。

二是再次提高法定存款准备金率,以控制货币信贷总量过快增长,保持国民经济平稳、快速、健康发展。

三是上调金融机构存贷款基准利率。

四是进一步推进利率市场化改革。

五是实行再贷款浮息制度和差别存款准备金率制度。

六是加强对商业银行的“窗口指导”,促进优化贷款结构。

七是大力发展金融市场。

八是积极推动金融企业改革。

九是促进国际收支平衡,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

2004年从总体看,金融运行健康平稳。

前三季度,全部金融机构人民币贷款增加1.8万亿元,同比少增6697亿元,但比2002年同期多增4399亿元。

我国货币供给的影响因素分析【摘要】本文基于2003—2013年的季度数据,实证分析了经济发展、政府调控、大国货币和银行行为四类因素对我国货币供给的影响,结果表明基础货币、日本广义货币和美国广义货币数量对我国广义货币供给具有显著影响,说明我国货币供给的外生性明显,货币政策独立性受到挑战。

对此,本文提出控制我国货币供应和物价上涨的政策建议。

【关键词】经济发展政府调控大国货币货币政策独立性一、引言近年来,以广义货币供应量(M2)测度的流动性飞速增长是我国经济发展的典型事实。

2008年以来,我国GDP的平均增速为9.24%,而广义货币余额平均增速为18.53%,至2013年10月底我国广义货币(M2)余额达108万亿元。

M2与GDP的比率已接近200%,创下全球新高,远高于美国的67%、欧元区的95%、英国的133%。

不可否认,经济的高速增长需要有一定规模的货币(M2)支持,但货币的过快增长对经济健康发展并无益处,过快增长的货币余额可能导致通货膨胀、物价上涨,逐渐稀释民众的财富,严重时甚至可能引发金融危机。

尽管央行货币政策已由2008年金融危机期间的适度宽松转向稳健,但金融系统仍存在信贷结构扭曲、期限错配等问题,导致金融支持实体经济(尤其是小微型企业和“三农”)的宏观调控政策落实不到位,严重影响了我国经济结构的转型优化和健康持续发展。

在这种背景下,本文通过实证研究分析影响我国货币供给的因素,试图找到导致我国货币过快增长的根源,为相关政策制定提供经验证据。

二、模型和数据1、模型基于现有经济理论和相关文献,本文着重分析经济发展(ED)、政府调控(GC)、大国货币(LC)和银行行为(BA)四类因素对我国货币供给(M2)的影响,建立如下模型:lnM2t=?茁+?准EDt+?准GCt+?鬃LCt+?灼BAt+?着t其中,每类因素又包含若干变量。

具体如下:(1)经济发展。

按照货币数量理论的观点,一国货币需求由经济中商品和劳务的交易数量(一般用国民生产总值,即GDP)决定,货币供给的增加必将引起物价的上涨。

HUOBIZHENGCE货币政策28 西南金融■月刊外汇占款对我国货币政策效果的影响陶 卫 摘 要:本文针对近段时间央行频繁采用紧缩性货币政策,而并没取得较好效果的现实,认为目前过多的外汇占款导致流动性增加,造成货币投放不均衡,是影响央行货币政策效果的主要因素。

而这种不均衡仅靠中央银行目前的对冲性政策不能持久有效地缓解,应该在此基础上着重加快外汇管理的改革,合理改善引进外汇质量。

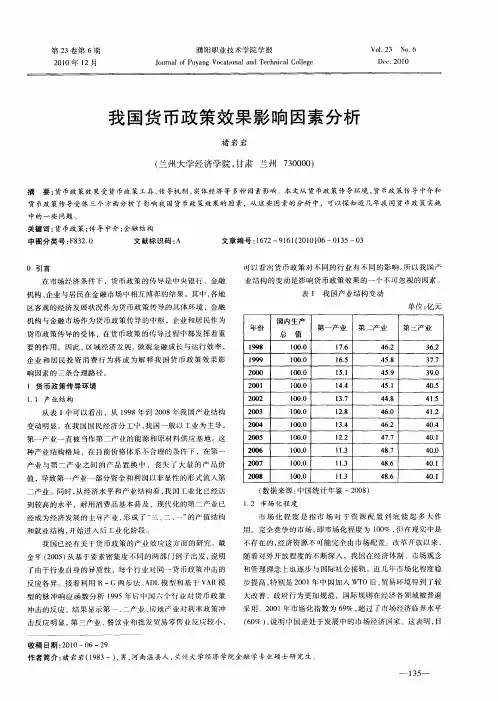

关键词:外汇占款 货币政策 蒙代尔———弗莱明模型 一、影响货币政策效果的因素分析(一)央行采取的紧缩性货币政策是为了防止经济过热,出现通货膨胀等不利因素由于人民币汇率仍属于有管理的浮动汇率制,且浮动区间较小,而同时人民币价值被低估,国际上普遍看好中国经济的增长,认为人民币未来将可能大幅升值,因此大量国外资金流入国内,再加上我国国际收支长期处于双顺差,引起了外汇储备和外汇占款的大幅增长,不可避免地导致货币供应量与国内信贷大幅增长(见表1)。

我国外汇储备、外汇占款与基础货币的关系表1 (单位:亿美元、亿元人民币、%)年份20012002200320042005200616外汇储备21211728641140321560991381881729411外汇占款(1)188501222107142984118459407121182874基础货币(2)45138124513812528411458856116400063000(1)÷(2)47134819561478111111313115 资料来源:《中国金融年鉴》、《中国人民银行货币政策执行报告》表1反映出我国中央银行通过外汇占款渠道投放的基础货币逐年增加,2003年已达50%以上,2005年更是一举超过100%的比例,外汇占款导致基础货币投放继续放大,进一步构成通货膨胀的潜在威胁。

(二)大量动态增加的外汇占款是金融机构流动性增加的主要原因末,融款准备金率平均为1,对流动性的收缩只能起。

人民币汇率影响因素分析人民币汇率是指人民币对其他国家货币的兑换比率。

人民币汇率的变化会对中国经济产生深远的影响,这是因为人民币汇率的变化直接影响到进出口、国际收支、外汇储备等因素。

本文分析人民币汇率的影响因素。

一、货币政策因素货币政策是指国家通过货币政策工具来影响货币供应量和货币价格的稳定性和流动性,从而改变经济活动和物价水平。

货币政策对人民币汇率影响主要是人民币利率上升,吸引外资流入,人民币升值;人民币利率下降吸引外资流出,人民币贬值。

二、经济增长因素经济增长对人民币汇率的影响是复杂的,经济总量扩大可能会导致人民币贬值,因为产生超额流动性的可能性增加;但是,增长速度较快的经济可能会吸引更多的外资,进而导致人民币升值。

三、贸易因素贸易因素对人民币汇率的影响很大。

中国是世界上最大的出口国,外贸对中国经济发展和人民币汇率的影响是显而易见的。

如果中国出口增加,进口减少,出口商品的需求会增加,促进人民币升值;反之,如果进口增加而出口下降,则外贸逆差增加,人民币贬值。

四、外汇市场因素外汇市场对人民币汇率的影响是最直接的。

市场机制使人民币价格取决于买卖双方的需求量和供应量。

如果市场上出现人民币需求增多或供应减少的情况,人民币汇率就会升值;如果市场上人民币供给增多或需求减弱,人民币汇率就会贬值。

五、资本流动因素资本流动对人民币汇率影响很大。

如果外资大量流入,会使人民币升值;如果外资流出,会使人民币贬值。

资本进出中国往往取决于中国的经济和金融状况,外部经济环境,以及国际货币政策等因素,这些因素的变化都会对资本流动产生影响。

总之,人民币汇率是受众多因素影响的,包括货币政策、经济增长、贸易、外汇市场和资本流动等。

正确分析这些因素的影响,能够更好地预测人民币汇率的趋势,从而帮助企业和个人做出更好的风险管理和决策。

现阶段中国货币政策的影响因素分析(一)

摘要:货币政策是一个国家调节宏观经济的主要手段之一,其有效实施关系到一国的经济健康、有序运行。

中国当前的宏观经济形势不容乐观,货币政策很难达到预期的效果,因此对其主要影响因素进行深入分析是必要的,并在此基础上提出合理化建议,以维护中国货币政策的独立性和有效性,促进中国经济的健康发展。

关键词:货币政策;外汇占款;资本流入;净出口

一、中国货币政策的传导机制

2008年初以来,由于受美国次级贷危机和全球流动性过剩的影响,再加上人民币购买力被低估以及经济结构不合理等因素,使得中国的经济过热,为此央行采取从紧的货币政策,以保证经济的平稳有序运行。

目前,中国的货币政策在传递过程中主要受高额外汇占款、国外资本流入、净出口等因素影响,其传导机制为:(1)国际收支盈余→外汇储备增加→外汇占款增加→货币供应量增加;(2)人民币购买力被低估,国际上看好中国经济→大量外资涌入(热钱过多)→投资旺盛,经济过热→通货膨胀;(3)经济结构不合理、雪灾与汶川地震等自然灾害,造成国内供给冲击,以致供需失衡,引起通货膨胀;这三个主要因素共同冲击货币政策,使得其有效性下降,达不到预期的调控目的。

二、影响中国货币政策效果的因素分析

(一)外汇占款的影响

1.外汇储备与外汇占款的现状

自1994年外汇体制改革以来,中国的外汇储备快速增加,于2006年2月达到8537亿美元,总体规模位居全球第一,而且在当年年底突破万亿元大关,到2007年底,中国的外汇储备额为15282.49亿美元。

据悉,截至2008年6月底,中国的外汇储备已经达到了1.8万亿人民币,继续称雄全球。

如此规模巨大的外汇储备必然伴随着高额的外汇占款,到2007年末,中国的外汇占款已经高达12.84万亿人民币,相应的2007年基础货币的投放量达到了10.2万亿人民币,这对中国的货币政策调控带来了巨大压力,为了维持人民币的币值稳定,央行要增加基础货币供应量以对冲大量外汇占款。

同时也给中国的经济的平稳运行带来很大的压力。

2.对中国货币政策的影响

面对高额的外汇储备与外汇占款,央行为了“币值稳定”这一目标,必须采取措施,抛本币买进外币,增加本币的供应量。

据统计,自2001年以来,中国每年的基础货币投放量都大幅上升,近年来有不断加大的趋势,截至2008年4月末,据中国人民银行最新统计数据显示,M2的投放量已经达到了43万亿人民币,超过了去年全年的投放量(40.3万亿),由于加大货币投放量,这样不可避免地会引发流动性过剩,这势必会冲击货币政策。

另外,据统计,2007年以来,存款准备金率从年初的9%调整到当年底的14.5%,截至2008年6月25日,存款准备金率已上调至17.5%,目的就是为了抑制日益严峻的经济形势。

此外,2008年年初以来,CPI指数居高不下,更加给中国的宏观调控带来巨大困难;而且,国际上由于受美国次贷危机的影响,美元不断贬值,这给中国的外汇储备造成巨大压力,因为中国庞大的外汇储备中,美元的比例接近70%,有数据显示,美元每贬值1个百分点,人民币就损失800多亿元。

这就出现了两个问题:一是为了保持人民币的币值稳定,央行会进一步增加货币供应量;另一方面,增加基础货币的供应量不可避免地会引发通货膨胀。

年初的南方雪灾和2008年5月的四川汶川地震,已经在很大程度上引起了部分产品的供应紧张,这不可避免地会加剧通货膨胀,2008年上半年CPI指数居高不下就反映了这一现实,这种情况下,中国货币政策的效果将大打折扣。

(二)资本流入因素影响

由于中国的人民币汇率是有管理的浮动汇率制,且浮动的区间较小,而且人民币的购买力被严重低估,这在短期内就形成了一个套利空间,由于存在资本逐利的法则,不可避免地会出

现外资涌入,这在很大程度上会影响中国的货币政策的独立性。

目前,境外资本流入国内主要有下面几种方式:一是QFII,即境外合格的机构投资者;另外一种是FDI(实际利用外资);再就是通过不正当途径涌入的境外资本,也就是我们通常所说的热钱。

相比QFII和FDI,热钱对中国货币政策能构成更大的冲击。

从央行公布的数据显示看出,2008年第一季度中国外汇储备增加了1539亿美元,较上年同期增长40%,其中贸易顺差414.2亿美元,同比下降10.6%,FDI(实际利用外资)274.1亿美元,同比增长61.3%,二者相加为688.3亿美元。

说明2008年第一季度“其他外汇流入”(含热钱)增加851亿美元左右,同比增加16%,国家信息中心预测部副主任祝宝良指出,今年以来单月热钱流入量大概是去年的3倍。

反映新增外汇储备重心已从外贸顺差转移到“其他外汇流入”,2月份“其他外汇流入”在当月新增外汇比重达73%,创历史新高。

这种情况下,市场对于热钱流入加快的担心逐渐加剧。

事实上,央行《2008年第一季度货币政策执行报告》也指出,次贷风波持续发展,国际金融市场动荡,中国可能成为国际资金的“避风港”。

目前1],仍有200亿美元的QFII在排队申请,伺机进入中国市场。

据渣打银行研究数据显示:2007年实际外汇资金流入为5500亿美元,比去年新增外汇储备近1000亿美元。

预计今年将超过3000亿美元,再考虑部分“热钱”还应借道贸易顺差和外商直接投资流入,实际“热钱”数额更大。

可以看出,虽然中国实行严格的资本管制,但是由于资本的逐利性,人民币预期升值的可能性看好,再加上国际上普遍看好中国的经济强劲发展。

因此,这种情况下,将对中国货币政策的有效实施产生重大不利影响。