机器人运动学实验报告

- 格式:doc

- 大小:215.50 KB

- 文档页数:8

实验名称:实验 1、机器人的认识实验地点实验日期指导教师班级小组成员报告人一、实验目的:二、实验设备及仪器三、六自由度工业机器人机构简图四、思考题1. 说明工业机器人的基本组成及各部分之间的关系。

2. RBT-6T/S01S 机器人机械部分主要包括哪几部分?指出控制姿态与控制手腕动作的轴。

实验名称:实验 2. 机器人示教编程与轴孔装配实验实验地点实验日期指导教师班级小组成员报告人一、实验目的:二、实验设备及仪器三、实验步骤四、程序说明动作任务,记下动作程序,并在程序后面做适当的注解说明。

五、思考题1.简述工业机器人在实际生产运用中采用示教控制与其它控制方式相比有什么优点?2.回忆本次实验过程,你从中学到了哪些知识。

实验名称:实验 3. 机器人正运动学分析与验证实验实验地点实验日期指导教师班级小组成员报告人一、实验目的:二、实验设备及仪器三、实验步骤四、正向运动学方程的推导过程1、1.机器人的运动机构简图(图 3-1 所示),根据 D-H 方法建立机器人的笛卡尔坐标系,并且标出每个关节坐标系的原点2、建好坐标系后填写表 3-1 的各个变量的值;表 3-1 机器人的参数5 6i 13、 根据表3-1的各个变量的值以及各 杆 件 之 间 关 系 , 写 出 相 应 的A 矩阵;i4、 根据A 矩阵和T 矩阵之间的关系,写出T 矩阵n oapxxxn o a xp0 0 1 2 3 4 5 y y y y T 6 A 1 A A A A A 2 3 4 5 6n o a p z z z z0 0 0 15、 根据一一对应的关系,写出机器人正解的运算公式,并填入下表3-2中; 表 3-2 机器人的正运动学的参数参数 计算公式n x n y n z o x o y o z a x a y a z p x p y p z6、 设定一组数据(符合各个关节角运动范围的)代入表3-2中,求出各个分量的值,并 将其填入表3-3中;表 3-3 机器人的正运动学的输入和输出参数1 2 θ3 4输入值5 6nx ox ax px 输出值ny oy ay pynz oz az pz7、行机器人控制系统软件,点击“空间学计算”按钮,出现如图3-2所示界面,在“关节角度”中相应的位置输入各个关节的变量值,点击“正解计算”按钮,各个参数的值显示在“末端位姿”相应的框内;8、将计算的值和控制系统软件计算出的值相比较,比较结果是否一致,如果不一致请分析原因。

工业机器人手动运行实验报告实验目的:通过对工业机器人手动运行实验,学习控制机器人手的运动,并通过实践了解机器人手动运行的方法和技巧。

实验仪器:1. 工业机器人2. 控制器3. 操作手柄4. 计算机实验步骤:1. 打开控制器,将机器人连接到电源。

2. 将操作手柄与控制器连接,确保连接正常。

3. 在计算机上运行机器人操作软件,将机器人与软件进行连接。

4. 校准机器人的起始位置,保证机器人处于待机状态。

5. 在操作手柄上选择手动运行模式。

6. 使用操纵杆控制机器人的手运动,通过上下左右控制手的移动,通过手柄上的按钮控制手的夹持动作。

7. 进行各种不同的手动运行实验,如抓取、放置、转动等。

8. 观察机器人手的运动轨迹和动作效果,并进行记录。

实验结果和分析:通过实验,我们成功地进行了工业机器人手动运行实验。

通过操纵手柄上的操纵杆,我们能够控制机器人手的运动,实现不同的动作。

在实验中,我们根据实际需求,选择不同的动作进行实验,如抓取物体、放置物体等。

观察结果发现,机器人手能够准确地执行我们的指令,并且动作效果较好。

实验结果证明了机器人手的手动运行是可行的,并且在工业生产中具有很大的应用潜力。

实验总结:通过这次实验,我们了解了工业机器人手的手动运行方法和技巧,并成功地进行了实验。

通过实验,我们深入了解了工业机器人手的控制原理和操作方式。

实验结果对于我们进一步研究和应用工业机器人具有重要的参考价值。

希望在以后的实验中能够更加深入地研究工业机器人手的手动运行,并探索更多的应用领域。

实验原理1.硬件部分Bioloid是一套科学教育用的机器人套件组,使用不同模块化的运动关节(机器人伺服马达),来建造各式各样的机器人,Bioloid Robot完整套件组,可以组合出18个关节(18 DOF自由度)的双足机器人、犬型机器人、恐龙、机器电铲、家用机器人、蜘蛛侠、蛇形机器人等。

机器人使用「AX-12(智能型伺服马达)」,具有位置控制与讯号回馈功能。

设计者可以手动制定出动作,让Motion Editor 记忆并且仿真,省去繁复的位置控制。

通过Behavior control来建构完整的机器人动作。

如此,便可通过Behavior Control Programer给机器人编排出一套完整的动作。

Bioloid可以从传感器以及关节读取多种信息,并利用这些信息实现全自动运动。

例如:可以制作一个机器狗,让它在听见一声拍手声时站起来,听到两声拍手声时坐下,或者制作一个机器人,当人靠近它时,它就鞠躬。

还可以做一个机器车,可以躲避障碍物或捡起物体,也可以通过遥装置控制机器人各种动作。

只要利用提供的动作编辑软件、行为编译软件,即使没有机器人知识背景的人也可以很容易的编辑机器人,实现机器人各种动作。

对于高级使用者可以用C语言编辑机器人各种运动算法,实现更加复杂的控制。

此外,机器人还配有手柄,可以通过设定,直接使用手柄控制机器人的行动,而不用依赖于数据线的指令传送。

这样就可以摆脱线控的束缚,灵活操控机器人,从而实现更多丰富的动作,既增强了可操作性,有增加了娱乐性。

2.软件部分能够对机器人进行编程的主要有五种软件,行为控制(RoboPlus Task)、动作编辑器(RoboPlus Motion)、机器人终端(RoboPlus Terminal)、机器人管理(RoboPlus Manager)和电机升级(Dynamixel Wizard)。

下面我们将主要介绍行为控制和动作编辑器。

①行为控制(RoboPlus Task)这款软件通过逻辑函数设计机器人在面对事件时的反应。

机器人实验报告机器人实验报告1. 首先观察机器人行走的每一个动作,并记录动作是怎么样执行的,并且记录舵机的位置。

打开robot软件接入机器人,进行对人形机器人调节每一个动作,达到行走的目的。

【实验器材】电脑、人形机器人、下载线、电源。

【实验步骤】一.检测仿生机器人设备能不能正常运行。

二.启动仿生机器人控制软件,并且连接机器人。

三.编辑人形机器人的动作。

1. 添加人形机器人的初始位置。

添加人形机器人的动作。

3. 添加人形机器人的循环动作。

4. 设置人形机器人的结束动作。

5. 保存和尚在编辑完的动作。

6. 演示人形机器人所编辑的动作。

7. 对不符合的动作进行修正。

【注意事项】1. 在用人形机器人时,首先要充满电。

在下载程序时不要动机器人。

3. 在编辑时两个动作不能跨度过大。

4. 在演示时以防机器人摔倒。

【实验结论】用控制软件的编程可以使机器人达到行走的目的。

【实验体会和心得】通过本实验加深我们对机器人的了解,更进一步的掌握了各部件之间的功能特性。

让我们在以后更多的实验中能灵活应用探究方法和操作能力。

除此,我们在机器人教学中培养了我们的兴趣,创新能力,分析能力和动手操作能力,激发了我们学习、探索、掌握和运用智能机器人技术的兴趣,提高我们爱科学、学科学、用科学的积极性,丰富我们的课余文化生活,增强我们的探究意识、进取意识、团队意识和竞争意识。

特别是在机器人的编程和调试方面,我们通过亲手装配、实验、编程和实施机器人项目、直至达到我们所需要的结果。

这过程使们们获得发自内心的快乐,同时也培养了我们的动手实践能力、创新思维能力、综合应用能力和团结协作能力。

通过机器人实验我们觉得自己变得更从容、更自信、更具有成就感。

通过实验操作,我们的能力在动手操作和探究方面都得到较大的提升。

同时我们也体会到了团队合作的重要性。

附送:机场不可撤销担保书机场不可撤销担保书。

二、本保证书保证归还借款人在字第号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息,并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。

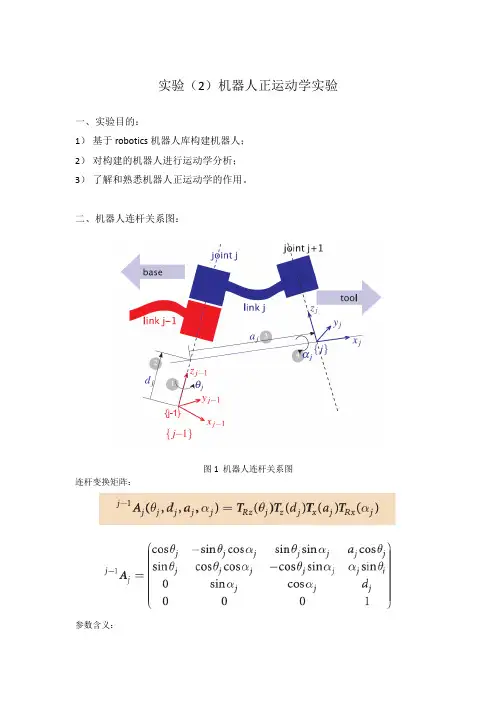

实验(2)机器人正运动学实验一、实验目的:1)基于robotics机器人库构建机器人;2)对构建的机器人进行运动学分析;3)了解和熟悉机器人正运动学的作用。

二、机器人连杆关系图:图1 机器人连杆关系图连杆变换矩阵:参数含义:三、基本函数介绍2连杆机器人实例图2连杆机器人坐标系1)建立机器人DH参数表2)根据D-H参数创建机器人连杆对象3)根据连杆对象,建立机器人4)观测建立机器人的情况正运动学函数:1)正运动学函数的使用two_link.fkine([pi/4 pi/4])ans =0.0000 -1.0000 0 0.70711.0000 0.0000 0 1.70710 0 1.0000 00 0 0 1.00002)观测计算结果的情况,三维显示Two_link.plot([pi/4 pi/4])六、实验内容(1)用机器人库建立下图的机器人,并且求解和显示下面几种情况:1){}{}123,,0,0,0θθθ=2){}{}123,,10,20,30θθθ=(2)根据机器人库提供过得puma560—6自由度工业机器人模型,进行一下分析: 1)观测其D-H 参数 2)求解qz =(0, 0, 0, 0, 0, 0) qr=(0, pi/2, pi/2, 0, 0, 0)XYZqs= (0, 0, pi/2 , 0, 0, 0)qn =(0, pi/4, pi, 0, pi/4, 0)四种情况下的机器人构型以及机器人位姿值。

3)使用工具坐标系,让机器人在z方向上偏移0.2,显示其结果。

4)机器人连杆构建方法构建puma560机器人,根据D-H坐标,并和机器人库提供的模型进行对比验证。

Puma-560机器人图D-H参数表。

实验1 工业机器人的机械系统1.1 实验目的1、了解机器人机械系统的组成;2、了解机器人机械系统各部分的原理及作用;3、掌握机器人单轴运动的方法。

1.2 实验设备1、RBT-6T/S01S机器人一台;2、RBT-6T/S01S机器人柜一台。

1.3 实验原理机器人机械系统主要由以下几大部分组成:原动部件、传动部件、执行部件。

基本机械结构连接方式为原动部件→传动部件→执行部件。

机器人的传动简图如图2-1所示。

Ⅰ关节传动链主要由伺服(或步进)电机、减速器构成。

Ⅱ关节传动链主要由伺服电机、减速器构成。

Ⅲ关节传动链主要由步进电机、同步带、减速器构成。

Ⅳ关节传动链主要由步进电机、减速器构成。

Ⅴ关节传动链主要由步进电机、同步带、减速器构成。

Ⅵ关节传动链主要由步进电机、同步带、减速器构成。

在机器人末端还有一个气动夹持器。

原动部件包括步进电机和伺服电机两大类,关节Ⅰ采用交流伺服(或步进)电机驱动方式;、Ⅱ采用交流伺服电机驱动方式;关节Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ采用步进电机驱动方式。

本机器人中采用了同步齿型带传动、谐波减速传动等传动方式。

执行部件采用了气动手爪机构,以完成抓取作业。

1.4 实验步骤1、教师介绍机器人机械系统中原动部分、传动部分以及执行部分的位置及在机器人系统中的工作状况;2、接通控制柜电源,待系统启动后,运行机器人软件;3、按下控制柜“启动”按钮;图2-6 关节运动界面4、点击主界面“机器人复位”按钮,机器人进行回零运动。

观察机器人的运动,六个关节全部运动完成后,系统会提示复位完成,机器人处于零点位置;5、点击“关节运动”按钮,出现如图2-6所示界面;6、选择“关节Ⅰ”,关节方向选择“正向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“位置模式”,运行速度取默认值,目标位置取-120度,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅰ关节运动情况;7、选择“关节Ⅰ”,关节方向选择“反向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“速度模式”,运行速度取默认值,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅰ关节运动情况,然后点击“立即停止”按钮;8、选择“关节Ⅱ”,关节方向选择“正向”,启动方式选择“匀速”,运动方式选择“位置模式”,运行速度取默认值,目标位置取-120度,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅱ关节运动情况;9、选择“关节Ⅱ”,关节方向选择“反向”,启动方式选择“匀速”,运动方式选择“速度模式”,运行速度取默认值,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅱ关节运动情况,然后点击“立即停止”按钮;10、选择“关节Ⅲ”,关节方向选择“正向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“位置模式”,运行速度取默认值,目标位置取30度,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅲ关节运动情况;11、选择“关节Ⅲ”,关节方向选择“反向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“速度模式”,运行速度取默认值,点击“启动”按钮观察机器人第Ⅲ关节运动情况,然后点击“立即停止”按钮;12、选择“关节Ⅳ”,关节方向选择“正向”,启动方式选择“匀速”,运动方式选择“位置模式”,运行速度取默认值,目标位置取60度,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅳ关节运动情况;13、选择“关节Ⅳ”,关节方向选择“反向”,启动方式选择“匀速”,运动方式选择“速度模式”,运行速度取默认值,点击“启动”按钮观察机器人第Ⅳ关节运动情况,然后点击“立即停止”按钮;14、选择“关节Ⅴ”,关节方向选择“正向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“位置模式”,运行速度取默认值,目标位置取60度,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅴ关节运动情况;15、选择“关节Ⅴ”,关节方向选择“反向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“速度模式”,运行速度取默认值,点击“启动”按钮观察机器人第Ⅴ关节运动情况,然后点击“减速停止”按钮;16、选择“关节Ⅵ”,关节方向选择“正向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“位置模式”,运行速度取默认值,目标位置取60度,点击“启动”按钮,观察机器人第Ⅵ关节运动情况;17、选择“关节Ⅵ”,关节方向选择“反向”,启动方式选择“加速”,运动方式选择“速度模式”,运行速度取默认值,点击“启动”按钮观察机器人第Ⅵ关节运动情况,然后点击“减速停止”按钮;18、点击“退出”按钮,退出关节运动界面;19、点击“机器人复位”按钮,使机器人回到零点位置;20、按下控制柜的“停止”按钮;21、退出机器人软件,关闭计算机;22、断开控制柜的电源。

机器人基础原理实验报告班级:学号:姓名:台号:课程:3、DH参数建立成绩:批改日期:教师签字:1.实验目的:1、学习机器人连杆坐标系的建立2、学习修正D-H参数的建立方法2. 实验设备及软件:珞石机器人3. 实验原理:工业机器人运动学主要研究的就是机械臂的运动特性(位置、速度、加速度等),但是不考虑使机械臂产生运动时施加的力和力矩(这部分是动力学)。

而正运动学的研究即是将关节变量作为自变量,进而研究操作臂末端执行器的位姿与基座间的函数关系。

DH模型由来:1955年,Denavit和Hartenberg(迪纳维特和哈坦伯格)提出了这一方法,后成为表示机器人以及对机器人建模的标准方法,应用广泛。

总体思想:首先给每个关节指定坐标系,然后确定从一个关节到下一个关节进行变化的步骤,这体现在两个相邻参考坐标系之间的变化,将所有变化结合起来,就确定了末端关节与基座之间的总变化,从而建立运动学方程,进一步对其求解。

1.连杆参数定义在描述连杆的运动时,一个连杆运动可用两个参数来描述,这两个参数定义了空间中两个关节轴之间的相对位置。

在图3-1-1中,关节轴i-1和关节轴i之间公垂线的长度定义为连杆长度,即为a。

α表示关节轴i-1和关节轴i之间的夹角,定义为连杆扭转角。

在两个关节轴线相交时,两轴线之间的夹角可以在两者所在的平面中测量,在这种特殊情况下,α的符号可以任意选取。

在研究机器人的运动学问题时,仅需要考虑两个参数,这两个参数完全确定了所有连杆是如何连接的。

如图所示,相邻的两个连杆之间有一个公共的关节轴。

沿两个相邻连杆公共轴线方向的距离可以用一个参数d描述,该参数定义为连杆偏距。

用另一个参数描述两相邻连杆绕公共轴线旋转的夹角,该参数称为关节角,记为θ。

图3-1-1 连杆参数的定义(改进DH参数)连杆长度(link length)ai-1:关节轴i-1和关节轴i之间公垂线的长度;连杆扭转角(link twist)αi-1:关节轴i-1和关节轴i投影到垂直于ai-1的平面后构成的角(遵从右手法则,从i-1轴绕ai-1转向i轴);连杆偏距(link offset)di:沿i轴方向,ai-1和ai的距离,即ai-1与关节轴i的交点到ai与关节轴i的交点的距离;关节角(joint angle)θi:平移ai-1和ai,绕关节轴i旋转成的夹角。

实验一教你的机器人“走路”一、要求与目的熟悉机器人用于走路的“脚”,要教你的机器人学会走路,同时你要掌握控制机器人走路的基本方法。

二、内容1、机器人为什么会“走”要想让机器人移动,就要控制电机的转动。

控制机器人“行走”的基本指令是motor(x,y)函数和drive(x,y)函数。

2、驱动电机的函数通过JC程序控制电机转动,使机器人行走的指令有两个,它们是motor(x,y)函数和drive(x,y)函数,介绍:一、motor(x,y)函数此函数是“启动”电机,x取值1、2,分别表示左右两个电机;y表示电机转速两个电机同时以相同速度启动,意味着什么?机器人将怎样运动?答:机器人将直走。

进一步讨论:如果将一侧电机速度改为0,机器人将会怎样运动?(顺时针、逆时针旋转)答:左侧电机速度为零,则逆时针旋转;反之,则顺时针旋转。

实验题一:让机器人顺时针、逆时针旋转(1)用vjc语言或者流程图让能力风暴顺时针走直径约1米的圆形路径;程序:void main(){while(1){motor( 1 , 80 );motor( 2 , 20 );}stop();}(2)用vjc语言或者流程图让能力风暴逆时针走约1米立方的正方形路径;程序:void main(){while(1){drive( 100 ,0);wait( 1.000000 );stop();motor( 1 , -20 );motor( 2 , 20 );wait( 0.500000 );stop();}}实验题二:首先机器人前进2秒,之后机器人逆时针旋转1.8秒,然后机器人前进1秒,最后停下来。

小结:motor函数主要是实现旋转。

实验代码:Void main(){Drive(60,0);Wait(2.000000);Stop();Drive(0,-60);Wait(1.800000);Stop();Drive(80,0);Wait(1.000000);Stop();}二、drive(x,y)函数此函数是“直行”,x表示基准速度,y表示左右电机与基准速度的差。

ABB工业机器人运动学研究报告摘要:工业机器人是现代制造业中的重要装备之一,它能够完成一系列重复性、高精度的工作任务。

在工业机器人的应用中,运动学是重要的研究方向之一、本报告对ABB工业机器人的运动学进行了研究,包括机器人的运动学模型建立和运动学分析。

通过对ABB工业机器人的运动学的研究,可以更深入地了解机器人的运动规律,为机器人的运动控制和路径规划提供理论依据。

关键词:ABB工业机器人;运动学;运动学模型;运动学分析一、引言工业机器人是现代制造业中的重要装备之一,它能够完成一系列重复性、高精度的工作任务。

ABB公司是全球知名的机器人制造商之一,其生产的工业机器人被广泛应用于汽车制造、电子产业、物流等领域。

在工业机器人的应用中,运动学是重要的研究方向之一、运动学研究着重于机器人在空间中的运动规律,包括机器人的位姿控制、运动轨迹生成、路径规划等方面。

二、ABB工业机器人的运动学模型ABB工业机器人是一种多自由度的机器人,通常包括基座、臂部和末端执行器。

机器人的运动学模型是描述机器人运动规律的数学模型,它能够准确描述机器人的位姿和关节角度之间的关系。

在ABB工业机器人的运动学模型中,通常采用封闭链的方法来描述机器人的结构和运动。

机器人的关节角度和末端执行器的位姿可以通过机器人正解和逆解的方法得到。

三、ABB工业机器人的运动学分析ABB工业机器人的运动学分析是在运动学模型的基础上进行的,通过对机器人各个关节的运动学分析,可以得到机器人末端执行器的位姿和路径。

在ABB工业机器人的运动学分析中,常用的方法有直接正解法、逆解法、Jacobi矩阵法等。

这些方法能够准确地求解机器人的位姿和关节角度,为机器人的运动控制和路径规划提供了理论依据。

四、ABB工业机器人运动学研究的应用ABB工业机器人的运动学研究在工业机器人的自动化控制、路径规划和运动控制等方面具有重要意义。

通过对机器人运动学的研究,可以更好地理解机器人的运动规律,实现机器人的高精度控制和路径规划。

西安交通大学机器人综合实验报告指导教师:XXX班级:机自04班姓名:XXX同组者:XXXXXXXXXXXX日期:2013年4月目录1、实验背景 (4)1.1、机器人发展概述 (4)2、实验机器人的结构分析 (5)2.1、实验机器人介绍 (5)2.2、实验机器人系统组成分析 (6)2.3、实验机器人结构参数分析 (7)2.4、实验机器人物理结构建模 (9)3、实验机器人的驱动器和传感器选用分析 (10)3.1、实验机器人的驱动器选用分析 (10)3.2、实验机器人的传感器选用分析 (12)4、实验机器人的运动学和动力学分析 (13)4.1、实验机器人的运动学分析 (13)4.1.1、机器人运动学分析的意义和方法 (13)4.1.2、实验用机器人运动学模型坐标系建立 (14)4.1.3、实验用机器人正运动学分析 (15)4.1.4、实验用机器人逆运动学分析 (17)4.1.5、实验机器人正逆运动学计算结果数值验证 (22)4.1.6、对实验记录数据进行求解 (23)4.1.7、实验机器人的运动学adams仿真 (24)4.2、实验机器人的动力学分析 (26)4.2.1、机器人动力学分析的意义和方法 (26)4.2.2、实验机器人的动力学仿真分析 (28)5、实验机器人的轨迹规划和控制系统 (30)5.1、实验机器人的轨迹规划 (30)5.1.1、机器人轨迹规划概念 (30)5.1.2、机器人轨迹规划方法 (31)5.1.3、机器人轨迹规划方法特点比较 (32)5.1.4、机器人关节空间轨迹规划 (33)5.2、实验机器人的控制系统 (34)5.2.1、机器人控制系统的特点 (34)5.2.2、机器人控制系统的组成 (35)5.2.3、机器人控制系统的功能 (36)5.2.4、机器人控制方法的分类 (37)5.2.5、机器人控制方式 (38)6、实验机器人的编程 (39)6.1、机器人的编程方式 (39)6.2、机器人的编程类别 (40)6.3、机器人的编程类别常用的编程语言 (40)7、机器人综合实验的感想 (41)1、实验背景1.1、机器人发展概述1920年捷克作家卡雷尔.卡佩克发表了科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》,在剧本中,卡佩克把捷克语“Robota”(农奴) 写成了“Robot”(机器人)。

实验报告——机器人运动学实验一、基本理论本实验以SCARA 四自由度机械臂为例研究机器人的运动学问题.机器人运动学问题包括运动学方程的表示,运动学方程的正解、反解等,这些是研究机器人动力学和机器人控制的重要基础,也是开放式机器人系统轨迹规划的重要基础。

机械臂杆件链的最末端是机器人工作的末端执行器(或者机械手),末端执行器的位姿是机器人运动学研究的目标,对于位姿的描述常有两种方法:关节坐标空间法和直角坐标空间法。

关节坐标空间:末端执行器的位姿直接由各个关节的坐标来确定,所有关节变量构成一个关节矢量,关节矢量构成的空间称为关节坐标空间。

图1-1是GRB400机械臂的关节坐标空间的定义。

因为关节坐标是机器人运动控制直接可以操纵的,因此这种描述对于运动控制是非常直接的。

直角坐标空间:机器人末端的位臵和方位也可用所在的直角坐标空间的坐标及方位角来描述,当描述机器人的操作任务时,对于使用者来讲采用直角坐标更为直观和方便(如图1-2)。

当机器人末端执行器的关节坐标给定时,求解其在直角坐标系中的坐标就是正向运动学求解(运动学正解)问题;反之,当末端执行器在直角坐标系中的坐标给定时求出对应的关节坐标就是机器人运动学逆解(运动学反解)问题。

运动学反解问题相对难度较大,但在机器人控制中占有重要的地位。

图1-1 机器人的关节坐标空间 图1-2 机器人的直角坐标空间法机器人逆运动学求解问题包括解的存在性、唯一性及解法三个问题。

存在性:至少存在一组关节变量来产生期望的末端执行器位姿,如果给定末端执行器位臵在工作空间外,则解不存在。

唯一性:对于给定的位姿,仅有一组关节变量来产生希望的机器人位姿。

机器人运动学逆解的数目决定于关节数目、连杆参数和关节变量的活动范围。

通常按照最短行程的准则来选择最优解,尽量使每个关节的移动量最小。

解法:逆运动学的解法有封闭解法和数值解法两种。

在末端位姿已知的情况下,封闭解法可以给出每个关节变量的数学函数表达式;数值解法则使用递推算法给出关节变量的具体数值,速度快、效率高,便于实时控制。

ABB IRB 6600工业机器人运动学研究报告目录1机器人结构简介 (1)2机器人的运动学 (2)2.1、机器人正运动学 (2)2.2、机器人逆运动学 (8)2.2.1求各关节到末端的坐标变换矩阵 (8)2.2.2求Jacobian矩阵各列 (12)参考文献:..................................................................................................... 错误!未定义书签。

1机器人结构简介ABB工业机器人可以用于实现喷雾、涂胶、物料搬运、点焊等多种功能,是典型的机械臂,在网络上可以查找到较多的相关资料。

本次作业就选取ABB IRB 6600机器人作为研究对象,首先对其结构进行简单简介。

图1图2ABB IRB 6600是六自由度机器人,具有六个旋转关节,底座固定,通过各关节的旋转可以完成三维空间内的运动。

图1是ABB IRB 6600机器人的照片及工作范围图,图2是其结构简图和各轴的转动的参数。

2机器人的运动学在这部分中运用所学知识对ABB IRB 6600 机器人进行D-H建模并求出对应的转换矩阵,并运用Jacobian 法进行逆运动学分析,求出Jacobian变换矩阵。

2.1、机器人正运动学为了计算方便把机器人各关节前后两连杆共线作为初始状态,画出结构简图如图3图3图3中的关节7实际上是末端执行机构。

运用学过的D-H建模方法建立模型,建模过程中为了方便画出各关节坐标系,将部分连杆进行了拉长,且由于部分关节坐标的Z 轴垂直于纸面,所以用X轴Y轴画出坐标系,用右手定则既得到对应的Z轴。

最终建立模型如图4:图4 根据图4的可以得到对应的D-H参数表:由此算出各关节变换矩阵:⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡+-=100010000)cos()sin(00)sin()cos(21111110h h T θθθθ ⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡----=100000)sin()cos(01000)cos()sin(22'22221θθθθh T⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡-=1000010000)sin()cos(0)cos()sin(3333332θθθθh T ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡+-=100000)cos()sin(1000)sin()cos(44544443θθθθh h T ⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡-=100000)cos()sin(01000)sin()cos(55'55554θθθθh T⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡-=100000)cos()sin(10000)sin()cos(6666665θθθθh T ⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=100000001000007'776h h T将这些关节坐标变换矩阵连乘就得到了由基坐标系到末端的坐标变换矩阵:T T T T T T T T 7665544332211070=但是由于矩阵规模较大,不便用矩阵形式写出,所以把malab 计算得出的矩阵用分项的形式写出:11sin(θ1)*sin(θ6) + cos(θ6)*(cos(θ5)*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3)) + sin(θ5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)))a=12cos(θ6)*sin(θ1) - sin(θ6)*(cos(θ5)*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3)) + sin(θ5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)))a=13sin(θ5)*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3)) -cos(θ5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)),a=14h5’*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3)) -h6*(cos(θ5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)) -sin(θ5)*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3))) -h7*(cos(θ5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)) -sin(θ5)*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3))) + h2’*cos(θ1) - (h4 +h5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)) + h7’*(sin(θ1)*sin(θ6) +cos(θ6)*(cos(θ5)*(cos(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ1)*cos(θ2)*cos(θ3)) +sin(θ5)*(cos(θ1)*cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ1)*cos(θ3)*sin(θ2)))) - h3*cos(θ1)*sin(θ2)a=21cos(θ6)*(cos(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1)) + sin(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2))) - cos(θ1)*sin(θ6),a=22- cos(θ1)*cos(θ6) - sin(θ6)*(cos(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1)) + sin(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)))a=23sin(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1)) -cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)),24sin(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1)) -cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)), h5’*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1)) - h7’*(cos(θ1)*sin(θ6) - cos(θ6)*(cos(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1)) + sin(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)))) - h6*(cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)) - sin(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1))) - h7*(cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)) -sin(θ5)*(sin(θ1)*sin(θ2)*sin(θ3) - cos(θ2)*cos(θ3)*sin(θ1))) + h2’*sin(θ1) - (h4 + h5)*(cos(θ2)*sin(θ1)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ1)*sin(θ2)) - h3*sin(θ1)*sin(θ2)=31a-cos (θ6)*(cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2)) + sin(θ5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3))),=32asin(θ6)*(cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2)) + sin(θ5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3))),=33acos(θ5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3)) - sin(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2)),=34ah1 + h2 + (h4 + h5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3)) - h5’*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2)) + h3*cos(θ2) + h6*(cos(θ5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3)) -sin(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2))) + h7*(cos(θ5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3)) - sin(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2))) - h7’*cos(θ6)*(cos(θ5)*(cos(θ2)*sin(θ3) + cos(θ3)*sin(θ2)) + sin(θ5)*(cos(θ2)*cos(θ3) - sin(θ2)*sin(θ3)))041=a 042=a 043=a144=a用各关节转角的初值来检查变换矩阵内的正确性:设:0654321======θθθθθθ代入各关节变换矩阵可以求出各矩阵初值)0(1==-i ii i T a θ,由于T76中没有关节变量,所以保持不变记为矩阵g图 5将图5中的初值矩阵连乘可以得到基坐标系到末端坐标系的变换矩阵:g a a a a a a T ⨯⨯⨯⨯⨯⨯==65432170)0(θ计算结果见图6:图 6观察图6中的矩阵,检查初始状态末端坐标系),,(777Z Y X 在基坐标系),,(000Z Y X 的位姿,很容易看出:),,(777Z Y X 在),,(000Z Y X 中的坐标为),0,(7654321'7'5'2h h h h h h h h h h ++++++--,并且7X 与X 反向,7Y与Y 反向,7Z 与Z 同向,这与D-H 建模图(图4)中所得到的结果相同,可以确定计算过程是正确的。

实验一机器人运动学实验一、实验目的1.了解四自由度机械臂的开链结构;2.掌握机械臂运动关节之间的坐标变换原理;3.学会机器人运动方程的正反解方法。

二、实验原理本实验以SCARA四自由度机械臂为例研究机器人的运动学问题.机器人运动学问题包括运动学方程的表示,运动学方程的正解、反解等,这些是研究机器人动力学和机器人控制的重要基础,也是开放式机器人系统轨迹规划的重要基础。

机械臂杆件链的最末端是机器人工作的末端执行器(或者机械手),末端执行器的位姿是机器人运动学研究的目标,对于位姿的描述常有两种方法:关节坐标空间法和直角坐标空间法。

本次实验用D-H变化方法求解运动学问题。

建立坐标系如下图所示连杆坐标系{i }相对于{ i −1 }的变换矩阵可以按照下式计算出,其中连杆坐标系D-H 参数为由表1-1给出。

齐坐标变换矩阵为:其中描述连杆i 本身的特征;和描述连杆 i− 1与i 之间的联系。

对于旋转关节,仅是关节变量,其它三个参数固定不变;对于移动关节,仅是关节变量,其它三个参数不变。

表1-1 连杆参数表其中连杆长l1=200mm,l2=200mm,机器人基坐标系为O-XYZ。

根据上面的坐标变换公式,各个关节的位姿矩阵如下:运动学正解:各连杆变换矩阵相乘,可得到机器人末端执行器的位姿方程(正运动学模型)为:其中:z 轴为手指接近物体的方向,称接近矢量 a (approach);y 轴为两手指的连线方向,称方位矢量o(orientation);x 轴称法向矢量n(normal),由右手法则确定,n=o*a。

p 为手爪坐标系原点在基坐标系中的位置矢量。

运动学逆解:通常可用未知的连杆逆变换右乘上式:令两式对应元素分别相等即可解出。

其中将上式回代,可得,令第二行第四个元素对应相等,可得:令第四行第三个元素对应相等,可得:所以,三、实验步骤步骤1.检查实验系统各部分的信号连接线、电源是否插好,完成后打开伺服驱动系统的电源开关。

机器人实习报告(精选6篇)机器人实习报告(精选6篇)一段充实而忙碌的实习生活结束了,想必都收获了成长和成绩,需要好好地写一封实习报告总结一下。

但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧,以下是小编为大家收集的机器人实习报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

机器人实习报告篇1一.绪论1.1机器人的发展背景与前瞻与课程设计内容近年来,随着社会飞速发展,机器人的研究及应用得到迅速发展,因其在教育,医疗,军事,工业等领域的巨大应用,因此得到许多国内外科学家的关注。

机器人在以后社会快速发展的过程中会起着越来越重要的作用。

相信在不久的将来机器人将会取代繁重的人力劳动,使劳动者的人身安全得到保障。

同时机器人的发展也将为以后的社会发展奠定良好的基础。

双足机器人不仅具有广阔的工作空间,而且对步行环境要求很低,能适应各种地面且具有较高的逾越障碍的能力,其步行性能是其它步行结构无法比拟的。

研究双足行走机器人具有重要的意义。

1、主要内容:1)、控制系统软硬件设计与仿真;2)、六自由度机器人运动控制。

2、训练形式学生以小组为单位,集体讨论确定整体方案;指导教师给出实训方向,技术指标等,协助学生完成训练任务。

二.实习任务这次机电一体化综合训练Ⅲ包含两部分内容。

一是分组选题完成实习要求;二是开发性设计。

本报告书将从整体上分为两部分对本次实习的要求进行汇报。

完成对六自由度机器人的组装、调试以及实现预定的功能。

三.实习要求要使六自由度机器人实现人类的一些动作,那么六自由度机器人必须有它的独特性。

事实上,关于运动灵活性,人类大约拥有四百个左右的自由度。

因此,机器人的关节的选择、自由度的确定是很必要的,步行机器人自由度的配置对其结构有很大影响。

自由度越少,结构越简单,可实现功能越少,控制起来相对简单;自由度越多,结构越复杂,可实现功能越多,控制过程相对复杂。

自由度的配置必须合理:首先分析一下步行机器人的运动过程(向前)和行走步骤:重心右移(先右腿支撑)、左腿抬起、左腿放下、重心移到双腿中间、重心左移、右腿抬起、右腿放下、重心移到双腿间,共分8个阶段。

机器人实验报告学院:专业:姓名:学号:教师:日期:实验一一.实验目的:1.对斯坦福6自由度机械手相邻连杆D-H矩阵的构建以及每一个连杆的坐标系的构建进行详细叙述和说明,并对每一对相邻连杆的4个D-H参数进行详细说明;2.对RRRR机械手受力分析的Matlab验证过程进行详细说明,并构建相邻连杆的D-H坐标系,列表说明每一对相邻连杆的D-H参数3.对斯坦福机械手逆向运动分析中seta1的求解进行简化并和教材计算结果进行对比4.阐述齐次变换矩阵变换方法在斯坦福机械手中应用,加上自己的理解进行文字叙述二.对RRRR机械手受力分析的Matlab验证过程进行详细说明,并构建相邻连杆的D-H坐标系,列表说明每一对相邻连杆的D-H参数分析下图RRRR 机械手其正向变换矩阵和转动雅可比矩阵如下(a)求解当各个关节坐标为q = [0, 900,−900, 0] T 的时候,相对于基坐标系的雅可比矩阵 Jo(b) 一个作用在坐标系 {4} 上的力 [0, 6, 0, 7, 0, 8]T . 在 (a)中所描述的位置, 计算用于平衡的关节力矩>> syms theta1 theta2 theta3 theta4 >>F=[(2^0.5)*cos(theta1+theta2)*cos(theta3)-sin(theta1+theta2)*(sin(theta3)-1)+cos(theta1);...(2^0.5)*sin(theta1+theta2)*cos(theta3)+cos(theta1+theta2)*(sin(theta3)-1)+sin(theta1);... sin(theta3)+1]>> V=[theta1;theta2 ;theta3 ;theta4]>> Jv=jacobian(F,V)4(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)((90)1)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)(90)((90)1)(90)(90)(c c s c s c c s s c s c s s s c c c s s T ---------+------+--+=-90)(90)1001s ⎛⎫⎪⎪ ⎪⎪⎪ ⎪--+⎪⎪ ⎪⎝⎭402220101002201T ⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭>> Jv01=subs(Jv,theta1,0)>> Jv01=subs(Jv01,theta2, 1.5707953) %1.5707953 为90度的弧度表示>> Jv01 =subs(Jv01,theta3,- 1.5707953)>> Jv01 =subs(Jv01,theta4,0)>> Jw=[0 0 (2^0.5)/2 (2^0.5)/2;0 0 0 0;1 1 (2^0.5)/2 (2^0.5)/2]>> Jac=[Jv01;Jw]>> R40=[(2^0.5)/2 0 (2^0.5)/2;0 1 0;-(2^0.5)/2 0 (2^0.5)/2]>> E0=[0 0 0;0 0 0;0 0 0]>> R40ZG=[R40 E0;E0 R40]>> F40=R40ZG*[0;-6;0;-7;0;-8]>> Tao=Jac'*F40Tao =-18.5701-12.5701-15.9863-8.0000三.对斯坦福机械手逆向运动分析中seta1的求解进行简化并和教材计算结果进行对比逆向运动学分析示例:>> syms c1 s1 c2 s2 d3 c4 s4 c5 s5 c6 s6 d2>> T10=[c1 -s1 0 0;s1 c1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1]>> T21=[c2 -s2 0 0;0 0 1 d2;-s2 -c2 0 0;0 0 0 1]>> T32=[1 0 0 0;0 0 -1 -d3;0 1 0 0;0 0 0 1]>> T43=[c4 -s4 0 0;s4 c4 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1]>> T54=[c5 -s5 0 0;0 0 1 0; -s5 -c5 0 0;0 0 0 1]>> T65=[c6 -s6 0 0;0 0 -1 0;s6 c6 0 0;0 0 0 1]>> T60=T10*T21*T32*T43*T54*T65>> T10nizhen=inv(T10)>> T21nizhen=inv(T21)>> T32nizhen=inv(T32)>> T43nizhen=inv(T43)>> T54nizhen=inv(T54)>> T65nizhen=inv(T65)>> syms nx ox ax px ny oy ay py nz oz az pz>> T60yizhi=[nx ox ax px;ny oy ay py;nz oz az pz;0 0 0 1]下面计算:1)T10nizhen*T60yizhi=T21*T32*T43*T54*T652)T21nizhen*T10nizhen*T60yizhi = T32*T43*T54*T653)T32nizhen*T21nizhen *T10nizhen* T60yizhi= T43*T54*T654)T43nizhen*T32nizhen *T21nizhen *T10nizhen* T60yizhi= T54*T65 5)T54nizhen*T43nizhen* T32nizhen *T21nizhen *T10nizhen* T60yizhi= T651)对比矩阵两边第二行第四列有-s1/(c1^2+s1^2)*px+c1/(c1^2+s1^2)*py= d2 >> syms st1 st2 st3 st4 st5 st6 d2 d3>> [x]=solve('-sin(st1)*px+cos(st1)*py=d2','st1') Simplify()四.MTLAB 验证斯坦福雅可比矩阵 1.已知计算各级T 矩阵 由公式:1111111111s 0001i i i i i i i i i ii ii i i i i i c a s c c c s s d T s s c s c c d θθθαθαααθαθααα-----------⎡⎤⎢⎥--⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦以及各连杆坐标系之间的参数表,可得:665544445436546655221132210321220000000010001000000000100001000100011000000000100101000000101---⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥⎢⎥===⎢⎥⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦--⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥===⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦-c s c s c s s c T T T s c s c c s c s d d T T T s c 1100001001⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦s c与斯坦福大学开发课件比较发现其课件中T21计算有错:2.计算出各连杆坐标系到基坐标系0的变换矩阵:11110111212112112121121022221211213212121121321203222000000001010010000000100-⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥==⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦----⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥==⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦---+++=-可知可知c s s c T z c c c s s s d s s c s s c c d c T z s c c c s c s c d s s d s c c s s s d s c d T s c c d 1212332010⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦可知c s s s z c124141241412123121241412414121231204242422312414125124145125124141231212414505001()()()----⎡⎤⎢⎥+-++⎢⎥=⎢⎥-⎢⎥⎣⎦--------+-=++c c c s s c c s s c c s c s d s d s c c c s s c s c c s s s s d c d T s c s s c c d c c c s s c s s c c c s s s c s c c c s s c c s d s d s c c c s c s T 12512414512512414123122423124514512512312124514512512312062455223()24525245250011234560⎡⎤⎢⎥-+--+--+++⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎣⎦-+-++++=-s s s c c c s s s s c s c s c c s s d c d s c c c s s c s c c s s c d X X c c c s s s s c s c c s d s d X X s c c s c s s s s c s s d c d T X X s c s c c c d 01⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦与斯坦福开发课程课件比较Matlab 计算过程如下: >> clear>> syms c1 s1 c2 s2 c3 s3 c4 s4 c5 s5 c6 s6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 a1 a2 a3a4 a5 a6>> T10=[c1 -s1 0 0;s1 c1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1] >> T21=[c2 -s2 0 0;0 0 1 d2;-s2 -c2 0 0;0 0 0 1] >> T32=[1 0 0 0;0 0 -1 -d3;0 1 0 0;0 0 0 1] >> T43=[c4 -s4 0 0;s4 c4 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1] >> T54=[c5 -s5 0 0;0 0 1 0; -s5 -c5 0 0;0 0 0 1] >> T65=[c6 -s6 0 0;0 0 -1 0;s6 c6 0 0;0 0 0 1] >> T20=T10*T21 >> T30=T20*T32 >> T40=T30*T43 >> T50=T40*T54 >> T60=T50*T65可以用simplify 函数简化,如: >> T60=simplify(T60)3.用速度矢量合成的方法计算雅可比矩阵Jv 部分:356124123456102450601626346566612456102162631245600000⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎡⎤⨯⨯⨯⨯⨯=⎢⎥⎣⎦⎡⎤⨯⨯=⎢⎥⎣⎦v v v v v v J J J J J J J J J J J J J z p z p z z p z p z p z z z z z z p z p z z z z z z ωωωωωω(1).计算1016⨯zp1z 为连杆1坐标系的z 轴单位向量在基坐标系0中的描述;106p为连杆1坐标系原点到连杆6坐标系原点连线矢量16O O,在基坐标系0中的描述,计算过程为:计算矩阵T61,T61的第四列即为16O O,由于坐标系1相对于坐标系0有绕Z 轴的转动,故需要对其进行转换,转换方法为;116O O ⋅ R ,01R为T10中旋转部分注:Matlab 中向量叉积方法:e=cross (a,b)>> T61=T21*T32*T43*T54*T65 %计算出16O O在坐标系1中的描述>> P161=[s2*d3;d2;c2*d3]>> Rot10=[c1 -s1 0;s1 c1 0;0 0 1] %由T10知道旋转部分变换3*3矩阵>> P160= Rot10* P161 % 与P60最后一列比较 >> z1=[0;0;1] >> e=cross(z1,P160)%可得到Jv 第一列:e =[ -s1*s2*d3-c1*d2; c1*s2*d3-s1*d2;0] (2).计算2026⨯zp2z 为连杆2坐标系的z 轴单位向量在基坐标系0中的描述;206p为连杆2坐标系原点到连杆6坐标系原点连线矢量26O O,在基坐标系0中的描述,计算过程为:计算矩阵P62,P62的第四列即为26O O,由于坐标系2相对于坐标系0有姿态变化,故需要对其进行转换,转换方法为;226O O ⋅R ,02R为T20中旋转部分注:Matlab 中向量叉积方法:e=cross (a,b)>> T62= T32*T43*T54*T65 %计算出26O O在坐标系2中的描述>> P262=[0;-d3;0]>> Rot20=[c1*c2 -c1*s2 -s1;s1*c2 -s1*s2 c1;-s2 -c2 0] %由T20知旋转部分变换3*3矩阵 >> P260= Rot20* P262 >> z2=[-s1;c1;0] >> e=cross(z2, P260)%可得到Jv 第一列:e =[c1*c2*d3; s1*c2*d3; -s1^2*s2*d3-c1^2*s2*d3](3).由于连杆3坐标系为移动坐标系,故起对连杆6的速度贡献不能计算为3036⨯zp ,而应该为Z3的单位向量在基坐标系0中的表示;故由T30直接可得Jv 第三列为:1212320⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦c s s s z c(4).由于坐标系4、5、6和坐标系6的坐标原点重合故对应6066)=⨯=⨯ i i ()q (q i i O i i i v z O O z p 的计算结果均为0 ,于是可得3561241234561212312312121231231223211241412414124514512511241412414124500000000000000⎡⎤=⎢⎥⎢⎥⎣⎦---+-=------+-+-++v v v v v v J J J J J J J J J J J J J c d s s d c c d c s s d c s d s c d s s s d c s c c s s c c c s s c c c c s s s s c s c c s c s c c s c s c c s c c s c ωωωωωω14512524242455210⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥+⎢⎥-+⎢⎥⎣⎦s s s s c s s s s s c s c c 五.试验体会:掌握相关软件,认真分析实验要求,克服试验中的困难,争取做出符合要求的结果。

中南大学

工业机器人导论实验报告

机电工程学院机械专业班同组人

姓名学号指导老师

成

实验日期 2013 年 10 月 22 日

绩实验名称机器人运动学实验

一、实验目的

1.了解四自由度机械臂的开链结构;

2.掌握机械臂运动关节之间的坐标变换原理;

3.学会机器人运动方程的正反解方法。

二、实验原理简述

本实验以SCARA四自由度机械臂为例研究机器人的运动学问题.机器人运动学问题包括运动学方程的表示,运动学方程的正解、反解等,这些是研究机器人动力学和机器人控制的重要基础,也是开放式机器人系统轨迹规划的重要基础。

机械臂杆件链的最末端是机器人工作的末端执行器(或者机械手),末端执行器的位姿是机器人运动学研究的目标,对于位姿的描述常有两种方法:关节坐标空间法和直角坐标空间法。

本次实验用D-H变化方法求解运动学问题。

建立坐标系如下图所示

连杆坐标系{i }相对于{ i −1 }的变换矩阵可以按照下式计算出,其中连杆坐标系D-H 参数为由表1-1给出。

齐坐标变换矩阵为:

其中描述连杆i 本身的特征;和描述连杆 i− 1与i 之间的联系。

对于

旋转关节,仅是关节变量,其它三个参数固定不变;对于移动关节,仅是关节变量,其它三个参数不变。

其中连杆长l

1=200mm,l

2

=200mm,机器人基坐标系为O-X

Y

Z。

根据上面的坐标变

换公式,各个关节的位姿矩阵如下:

表1-1 连杆参数表

运动学正解:各连杆变换矩阵相乘,可得到机器人末端执行器的位姿方程(正运动学模型)为:

其中:z 轴为手指接近物体的方向,称接近矢量 a (approach );y 轴为两手指的连线方向,称方位矢量o (orientation );x 轴称法向矢量n (normal ),由右手法则确定,n=o*a 。

p 为手爪坐标系原点在基坐标系中的位置矢量。

运动学逆解:通常可用未知的连杆逆变换右乘上式:

令两式对应元素分别相等即可解出。

其中

将上式回代,可得,

⎥⎦

⎤

⎢

⎣⎡-++=1112)sin()cos(l r r arctg ϕθϕθθ式中:22y

x p p r +=

;y

x

p p arctg =ϕ 令第二行第四个元素对应相等,可得:

令第四行第三个元素对应相等,可得:

所以,

三、实验仪器与设备

1.KLD-400型SCARA教学机器人

2.KLD-400型SCARA教学机器人配套软件控制系统

3.装有Windows系列操作系统的PC机

4.KLD-400型SCARA教学机器人控制箱

5.实验平台(带有标尺的)板

四、实验数据及其处理、图表

1.正运动学分析结果:

输入输出θ2θd34θX Y Z 手爪1

30 10 -30 -120 326.41 228.56 -30 -120

60 20 -20 -90 134.73 370.17 -20 -90

90 40 -10 -60 -128.56 353.21 -10 -60

120 50 0 0 -296.96 207.94 0 0 150 60 10 30 -346.41 0 10 30 180 80 20 60 -234.73 -196.96 20 60

2.逆运动学分析结果:

注:(240°即-120°)。