腋动脉及其分支的应用解剖学研究(一)

- 格式:docx

- 大小:12.65 KB

- 文档页数:2

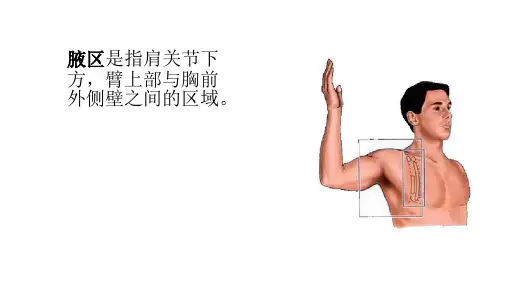

局解知识点概要上肢1.1 肩部1.1.1腋区腋窝:内侧壁为前锯肌、上4肋、以及肋间肌,外侧壁为肱骨结节间沟、肱二头肌长短头、喙肱肌,前壁为胸大肌、胸小肌、锁骨下肌、锁胸筋膜,后壁为肩胛下肌、大圆肌、背阔肌、肩胛骨。

锁胸筋膜:位于锁骨下肌、胸小肌和喙突之间的深筋膜,有头静脉、胸肩峰动静脉和胸外侧N穿过位置上界下界外侧界内侧界通行三边孔腋窝后壁小圆肌&肩胛下肌大圆肌&背阔肌肱三头肌长头—旋肩胛a四边孔肱骨外科颈肱三头肌长头旋肱后a&腋N腋动脉分支及血供:以胸小肌分界(1)第一段分支:胸上a,营养第1、2肋间隙(2)第二段分支:胸肩峰a,营养胸大小肌、三角肌和肩峰;胸外侧a营养胸大小肌、前锯肌和乳房(3)第三段分支:肩胛下a(旋肩胛a+胸背a),营养冈下窝和背阔肌;旋肱前/后a营养肱骨外科颈附近结构臂丛分支:内5,尺神胸内正中内,前臂和臂内侧皮;外3,肌皮胸外正中外;后4,桡腋胸背肩胛下(怎么背?)腋淋巴结群:外侧、胸肌、肩胛下、中央、尖腋鞘:包裹腋av和臂丛的结缔组织膜,亦称颈腋管。

1.1.2 肩胛区三角肌区:臀外侧皮N,属于腋N皮支肩胛上横韧带:肩胛切迹上方,其上为肩胛上a,其下为肩胛上N,均营养支配冈上下肌肌腱袖:冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌的肌腱互相连接形成的环形腱板。

肩关节动脉网:是由肩胛上a,旋肩胛a,肩胛背a三条动脉的分支相互吻合形成,肩部血液重要侧枝循环。

1.2臂部1.2.1臂前区头静脉:行于肱二头肌外侧沟,伴行前臂外侧皮N,注入腋静脉贵要静脉:行于肱二头肌内侧沟,伴行前臂内侧皮N,注入肱静脉或腋静脉肘正中静脉,前壁正中静脉臂肌群:前群=肱二头肌、肱肌、喙肱肌,后群=肱三头肌、肘肌肱动脉分支及伴行:1)肱深动脉:伴行桡N2)尺侧上副动脉:伴行尺N3)尺侧下副动脉正中N:伴肱动脉,行于肱二头肌内侧沟尺N:行于肱动脉内侧,臂中点附近穿肌间隔,进入臂后区桡N:行于肱动脉后方,伴肱深动脉入肱骨肌管,进入臂后区1.2.2臂后区臂外侧上皮N(腋N皮支)、(前)臂后皮N(桡N皮支)肱骨肌管:肱三头肌三个头与桡N沟之间围成,通行有桡N及肱深血管。

腋动脉第一段发出胸上动脉,第二段发出胸肩峰动脉,胸外侧动脉,第三段发出肩胛下动脉,旋肱前动脉,旋肱后动脉。

臂丛内外侧束发出正中神经内外侧根,臂丛外侧束发出肌皮神经,臂丛内侧束发出尺神经,前臂内侧皮神经,臂内侧皮神经,臂丛后侧束发出桡神经,腋神经。

短支有胸背神经支配背阔肌,胸长神经支配前锯肌。

胸外侧神经支配腋区前壁为胸大肌、胸小肌,锁胸筋膜,内侧壁为上四肋及其表面的前锯肌,外侧壁为喙肱肌,肱二头肌短头及其深面的肱骨近侧段,后壁为肩胛下肌,大圆肌,背阔肌。

锁骨,第一肋骨和肩胛骨上缘围成腋腔上口。

腋腔的内容物有腋动脉、腋静脉,臂丛神经,腋淋巴结和脂肪组织。

腋动脉一小圆肌上下缘为界分为三段,腋动脉分出六个分支:1.胸上动脉,2.胸肩峰动脉,3.胸外侧动脉,4肩胛下动脉,5.旋肱前动脉,旋肱后动脉。

臂丛包绕着腋动脉,他发出的分支有:正中神经,肌皮神经,尺神经,前臂内侧皮神经,臂内侧皮神经,桡神经,腋神经,较短的分支有胸背神经,胸长神经,胸内侧神经,胸外侧神经。

淋巴结有5群。

前群、内侧群,外侧群,后群,肩群。

掌浅弓:superficial palmar arch 由尺动脉末端与桡动脉掌浅支吻合而成,位于掌腱膜深面,弓的凸缘约平掌骨中部。

肱骨肌管:肱三头肌的内、外侧头、长头和肱骨的桡神经沟之间形成一个由内上向外下的围绕肱骨中份后面的螺旋型管道,即肱骨肌管或称桡神经管,由于管内有桡神经及伴行肱深动脉所通过而得名。

该管有上、下两个口,上口位于肱骨中、上1∕3交界处的内侧,在大圆肌、背阔肌腱下缘的下分,由肱骨、肱三头肌内、外侧头围成;下口位于肱骨中、下1∕3交界处的外侧,在肱肌和肱桡肌所构成的沟(肘前外侧沟)的深处。

腕管:由屈肌支持带与腕骨沟共同构成。

管内有指浅、深屈肌腱及屈肌总腱鞘、拇长屈肌腱及其腱鞘和正中神经通过。

在管内,各指浅、深屈肌腱被屈肌总腱鞘(尺侧囊)包裹;拇长屈肌腱被拇长屈肌腱鞘(桡侧囊)包绕。

两腱鞘均超过屈肌支持带近侧和远侧各2.5cm。

第一章上肢重要穴位解剖第一节上肢应用解剖一肩部分腋区、三角肌区、肩胛区。

(一) 腋区腋区又名腋窝。

表面皮肤较薄,内含大量的皮脂腺和汗腺。

内有腋动脉及其分支、腋静脉及其属支、臂丛及其分支、腋淋巴结群和疏松结缔组织。

1.腋窝的构成腋窝由一顶、一底和四壁构成。

①顶:由锁骨中1/3部、第1肋外缘和肩胛骨上缘围成,是腋窝的上口,向上通颈根部。

②底:由皮肤、浅筋膜和腋(深)筋膜共同构成。

腋筋膜有皮神经、血管和淋巴管等穿过,使其呈筛状,故又名筛状筋膜。

③四壁⏹内侧壁:由前锯肌、上位4个肋骨及肋间隙构成。

⏹外侧壁:由肱骨的结节间沟,肱二头肌长、短头和喙肱肌组成。

⏹前壁:由胸大肌、胸小肌、锁骨下肌和锁胸筋膜构成。

锁胸筋膜是连于喙突、锁骨下肌和胸小肌上缘之间的深筋膜,有头静脉、胸肩峰动、静脉和胸外侧神经穿过。

⏹后壁:由肩胛下肌、大圆肌、背阔肌和肩胛骨构成。

三边孔和四边孔:肱三头肌长头在大圆肌的后方和小圆肌的前方之间穿过,形成2个肌间隙。

内侧者称为三边孔,其上界为小圆肌、肩胛下肌、肩胛骨外缘和肩关节囊,下界为大圆肌,外侧界为肱三头肌长头,内有旋肩胛动、静脉通过。

外侧者称为四边孔,其上、下界与三边孔相同,内侧界是肱三头肌长头,外侧界是肱骨外科颈,内有旋肱后动、静脉和腋神经通过。

2.腋窝的内容物腋动脉及其分支、腋静脉及其属支、臂丛及其分支、腋淋巴结群和疏松结缔组织。

(1)腋动脉:以胸小肌为界分为三段。

第一段:自第1肋外缘至胸小肌上缘,第二段:被胸小肌覆盖,第三段:自胸小肌下缘至大圆肌腱和背阔肌的下缘。

主要分支:胸肩峰动脉、胸外侧动脉、肩胛下动脉、旋肱后动脉(2)臂丛组成:第5-8颈神经前支和第1胸神经前支大部分纤维组成位置:穿斜角肌间隙→锁骨下动脉的后上方→腋窝,包绕腋动脉形成内、外侧束和后束主要分支:胸长神经:与胸外侧动脉伴行,分布于前锯肌和乳房锁骨上部肩胛背神经:分布于肩胛提肌和菱形肌肩胛上神经:支配冈上、下肌和肩关节胸外侧皮神经:支配胸大肌、胸小肌外侧束:肌皮神经→前臂外侧皮神经正中神经内侧束:尺神经锁骨下部臂、前臂内侧皮神经肩胛下神经:支配肩胛下肌、大圆肌后束: 胸背神经:支配背阔肌桡神经→浅支、深支(3)腋淋巴结:分外侧淋巴结,前群(胸肌淋巴结),后群(肩胛下淋巴结),中央群,尖群(锁骨下群)(二)三角肌区及肩胛区三角肌区:即三角肌所在的区域。

解剖学腋窝的名词解释引言:腋窝是人体上半部分的重要区域之一,被皮肤和肌肉组织包围,内部则密布着神经、血管和淋巴结等结构。

对于解剖学爱好者和医学专业人士来说,对腋窝的深入了解是必不可少的。

本文将对腋窝进行名词解释,通过逐层剖析其组成结构和功能,帮助读者更好地了解腋窝的神秘面纱。

第一章:皮肤和皮下组织在解剖学中,腋窝地区的皮肤质地细腻、厚度适中,表面有大量汗腺和毛发。

在腋窝内侧可以触及到较为丰富的皮下组织,包括脂肪层和与胸大肌相连的浅筋膜。

这些结构的存在为保护腋窝内的深层组织提供了一定的缓冲作用。

第二章:肌肉解剖腋窝区域存在着多个肌肉,其中最重要的是胸大肌和腋小肌。

胸大肌位于腋窝前侧,起源于胸骨和锁骨,插入于肱骨外上段。

它使得我们能够进行手臂的前屈、内旋和水平拉伸等运动。

腋小肌则位于胸大肌的深层,起源于第三到第六肋骨的外侧面,插入于肱骨的小结节。

腋小肌的功能是协助胸大肌的运动,同时调整肩胛骨的位置和稳定性。

第三章:神经和血管腋窝地区存在丰富的神经和血管,它们为上肢提供运动和感觉功能。

其中最重要的神经是腋神经丛,由腋动脉和腋静脉伴随而行。

腋窝内还有一些其他神经和血管,包括尺神经、正中神经和胸外侧动脉等,它们在腋窝区域分布广泛,为手臂的肌肉和皮肤提供神经和血液的支配。

第四章:淋巴系统腋窝淋巴系统扮演着重要的免疫和排毒作用。

它由多个淋巴结组成,形成一个复杂的网络结构。

腋窝淋巴结可分为不同组,如前腋窝组、后腋窝组和中腋窝组等。

这些淋巴组织通过淋巴管将毒素、废物和病原体排出体外,同时也是癌细胞转移的主要途径之一。

结语:腋窝地区是人体解剖学中的一个重要区域,其复杂的结构和多样的功能使其成为医学研究的焦点。

通过本文的名词解释,我们可以更加深入地理解腋窝的功能和重要性。

细致的解剖学知识不仅对医学专业人士有益,也能帮助我们更好地了解和保护自己的身体。

深入研究腋窝的解剖学将会给我们带来更多对人体奥秘的探索和发现。

《人体解剖学》教学大纲An Outline of human Anatomy P.U.M.C.学时数:144 专业:临床医学一.课程的性质,目的和任务人体解剖学是阐述人体正常形态结构及其发生、发展的科学。

是医学和生物学领域的重要专业基础课。

学习人体解剖学的目的是使医学生理解和掌握人体各器官、系统的正常形态学结构特征,及人体各部由浅入深的组成结构、形态特点,为基础医学和临床医学课程奠定坚实的形态学基础。

只有在掌握了正常的人体解剖学形态结构的基础上,才能正确的理解人体的生理机能和疾病的发生发展过程,正确判断人体的正常与异常,区别生理与病理状态,从而对疾病进行正确诊断和治疗,以及对某些疾病进行深入研究。

协和医科大学开设的人体解剖学继承了老协和以局解为核心的临床应用性解剖学,并结合国际先进的课程组合,增加了运动系统的系统解剖学内容、使学生既有对人体全貌的了解,又有对各局部结构的深入理解。

原版的英文教科书不仅与国际接轨,而且为学生打下良好的人体解剖学英文专业基础。

使学生在专业理论、解剖操作及专业英文诸方面的综合素质得到普遍提高。

二、课程教学的基本要求要求学生系统地学习和掌握人体结构的全貌,理解各系统的主要器官、结构及位置关系。

掌握人体各局部由浅入深的层次结构、各重要结构间的毗邻关系和相关局部解剖学特点及临床应用要点,并掌握人体解剖学的英文专业名词。

三、课程教学内容第一章头部一.概述(一)掌握头部重要结构的英文名称;(二)了解头部的境界及面部与颅部的划分;(三)了解头部重要体表及骨性标志:枕外隆凸、乳突、颧弓、眶上孔、眶下孔、颏孔、下颌角、翼点等。

二.面部(一)了解面部的层次及其结构特点,面部血管和神经的行程、分布、交通及特点;(二)掌握腮腺的形态、位置、毗邻、分部,以及穿过腮腺的结构及其临床意义。

了解面侧深区及面部间隙。

三.颅部(一)掌握颅顶部软组织的层次及其结构特征。

了解进入颅顶部的神经、动脉的位置及行径特点;(二)了解垂体的毗邻及其临床意义,掌握海绵窦位置、构成、穿经结构及交通关系。

心血管系统(14)——上肢的动脉内容概要1、腋动脉2、肱动脉3、桡动脉4、尺动脉5、掌浅弓和掌深弓上肢的动脉,包括腋动脉、肱动脉、桡动脉和尺动脉等。

1、腋动脉及其分支锁骨下动脉的直接延续是腋动脉。

腋动脉于第1肋外缘续于锁骨下动脉经腋窝深部至大圆肌下缘移行为肱动脉。

其主要分支有:1)胸肩峰动脉:在胸小肌上缘处起于腋动脉,穿过锁胸筋膜,迅即分为数支分布于三角肌、胸大肌、胸小肌和肩关节。

2)胸外侧动脉:沿胸小肌下缘走行,分布到前锯肌、胸大肌、胸小肌和乳房。

3)肩胛下动脉:在肩胛下肌下缘附近发出,行向后下,分为胸背动脉和旋肩胛动脉。

前者供应背阔肌和前锯肌;后者穿过三边孔至冈下窝,营养附近诸肌,并与肩胛上动脉吻合。

4)旋肱后动脉:伴腋神经穿四边孔,绕肱骨外科颈的后外侧至三角肌和肩关节等处。

腋动脉还发出胸上动脉至第1、2肋间隙;旋肱前动脉至肩关节及邻近肌。

2、肱动脉沿肱二头肌内侧下行至肘窝,平桡骨颈高度分为桡动脉和尺动脉。

肱动脉位置比较表浅,可触知其搏动,当前臂和手部出血时,可在臂中部将肱动脉压向肱骨以暂时止血。

肱动脉最主要分支是肱深动脉。

肱深动脉斜向后外侧,伴桡神经绕桡神经沟下行,分支营养肱三头肌和肱骨,其终支参与肘关节网。

肱动脉还发出尺侧上副动脉、尺侧下副动脉、肱骨滋养动脉和肌支,营养臂肌和肱骨。

3、桡动脉经肱桡肌与旋前圆肌之间,继而在肱桡肌腱与桡侧腕屈肌腱之间下行,绕桡骨茎突至手背,穿第1掌骨间隙到手掌,与尺动脉掌深支吻合构成掌深弓。

桡动脉下段仅被皮肤和筋膜遮盖,是临床触摸脉搏的部位。

桡动脉在行程中除发支参与肘关节网和营养前臂肌外,主要分支是:1)掌浅支:从桡腕关节处发出,穿鱼际肌或沿其表面至手掌,与尺动脉末端吻合成掌浅弓。

2)拇主要动脉:在桡动脉从手掌深部浅处发出,分为3支,至拇指掌面两侧缘和示指桡侧缘。

4、尺动脉在尺侧腕屈肌与指浅屈肌之间下行,经豌豆骨桡侧至手掌,与桡动脉掌浅支吻合成掌浅弓。

尺动脉在行程中除发分支至前臂尺侧诸肌和肘关节网外,主要分支有:1)骨间总动脉:在肘窝处起自尺动脉,行于指深屈肌与拇长屈肌之间,在前臂骨间膜近侧端分为骨间前动脉和骨间后动脉,分别沿前臂骨间膜前、后面下降,途中分支至前臂肌和尺、桡骨。

腋动脉及其分支的应用解剖学研究(一)

【关键词】解剖学;,腋动脉;,观测

摘要]目的探索国人腋动脉(AA)及其分支的类型、量化数据以及他们之间的比例关系。

方法解剖观察32具成人尸体标本(男25具、女7具)的腋动脉分支类型、外径及腋动脉起始段的外径与其自身比例,腋动脉3段的长度、外径,计算三者间的自身比例。

结果腋动脉分支分为7型及1个变异型。

每型又分为若干亚型,以6支型(出现率3016%)和5支型(出现率2698%)多见;腋动脉3段长度差异较大,三者之比为1∶118∶125,外径由第一段至第三段渐细,三者之比为1∶089∶075,腋动脉的各分支依据其支数及起始位置的不同,分为若干型及亚型。

腋动脉起始端与各分支起始端外径之比分别为胸上动脉(TS)1∶028,胸肩峰动脉(TA)1∶042,胸外侧动脉(TL)1∶031,肩胛下动脉(SS)1∶063,旋肱前动脉(CHA)1∶025,旋肱后动脉(CHP)1∶046。

结论腋动脉及其分支的变异较大,临床介入放射学及血管外科学对血管处理或选择时,应以出现率高、类型恒定、管径允许者作为应用对象。

关键词]解剖学;腋动脉;观测Appliedanatomicalresearchofaxillaryarteryanditsbranches

Abstract:ObjectiveToexplorethetype,quantitivedataandproportionalrelationalrelationshipofaxillar yartery(AA)anditsbranchesMethodsThirtytwoadultcorpses(male25,female7)weredissectedandob served,includingthetypesofAAbranches,thelengthofthe3sectionsandouterdiameter,andcalculatet heproportionofthethree,thetypesofeverybranchofAA,theouterdiameterandtheouterdiameterofth ebeginningpointandtheproportionResultsBasedonthebranches,AAcouldbeseparatedinto7typesan d1varioustypeEverytypeagaincouldbeseparatedintoseveralsub-types,6-branchtype(3016%)and5-b ranchtype(2698%)weremostcommonTherewasmoredifferentamongthelengthof3sectionsTheprop ortionofthethreeis1∶118∶125Theouterdiameterwasgraduallythinfromthefirstsectiontothethird,th eproportionwere1∶089∶075EverybranchofAAwasseparatedintoseveraltypesandsub-typesAccordi ngtothenumbersofthebranches,differentorigin,AAcouldbeseparatedintoseveraltypesandsub-type sTheproportionoftheouterdiameterofbeginningpointbetweenAAandthebrancheswasthefollowing :superiorthoracicartery(TS)1∶028,Athoraco-acromialis(TA)1∶042,Athoracicalateralis(TL)1∶031,Asu bscapularis(SS)1∶063,Acircumflexahumerianterior(CHA)1∶025,Acircumflexahumeriposterior(CHP) 1∶046ConclusionThereisgreatvariationinAA,itshouldbechoosethecommontypeswithappropriateo uterdiameterinclinicalapplying

Keywords:axillaryartery;appliedanatomy;observationandmeasurement

腋动脉及其分支的变异很大,国内、外专着沿用的腋动脉分支类型很不一致1-5],大多以6支型作为腋动脉分支的代表类型3-4],腋动脉的分段均以胸小肌作为标志,但由于胸小肌的大、小个体差异较大,使腋动脉3段的长度变异也较大;由于腋动脉分支的多少及起始位置的不同,使腋动脉3段主干的外径变化也较大,采用自身比例法可以减少个体差异带来的影响。

目前临床关于腋动脉的介入放射学的应用渐趋于向更加精细的血管发展,所以对于腋动脉各分支的类型及起始处的外径的了解已日趋被人们所重视。

本文对腋动脉的分段、分型,分支的分型、外径进行了观测和分析。

1材料和方法

成人防腐标本32具,63侧(男25具、女7具),身高155~178cm,平均身高164cm,无腋动脉及其分支的相关疾病及手术痕迹。

对腋窝进行连续层次解剖,充分暴露腋动脉及其分支。

观测时上肢外展90°,将胸小肌复位对合,确定标志点:第一肋外缘、胸小肌上、下缘、大圆肌下缘,在标志点上插入穿刺针头,观察和用游标卡尺(精确度002mm)测量腋动脉3段长度、中点外径、各分支起始端外径,并进行分类统计。

2结果

21腋动脉的分支分型及亚型

腋动脉分支分为8型,各型又分为不同的亚型。

∶型(8支型)出现1侧,为TS、3TA、TL、SS、CHA、CHP型(亚型中阿拉伯数字代表支数,以下相同),出现率159%。

∶型(7支型)出现5侧,出现率794%,分为4个亚型。

∶型(6支型)出现19侧,出现率3016%,分为9个亚型。

∶型(5支型)出现17侧,出现率2698%,分为11个亚型。

∶型(4支型)出现13侧,出现率2063%,分为7个亚型。

∶型(3支型)出现6侧,出现率952%,分为3个亚型,分别是TA、SS、CHP2侧,出现率318%;TA、TL、SS2侧,出现率318%;TA、SS、CHA2侧,出现率318%。

∶型(2支型)出现1侧,为TL、SS型,出现率159%。

变异型出现1侧,双腋动脉,9个分支,为TS、TA、3TL、SS、CHA、CHP、TMA型,出现率159%。