城市意象读后感19页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.29 MB

- 文档页数:19

《城市意象》读书笔记城市如同建筑,是一种空间的结构,只是尺度更巨大,需要更长的时间过程去感知。

通常我们对城市的理解不是固定不变的,而是与其他一些相关事物混在一起形成的部分的,片段的印象。

本书通过研究城市市民心中的城市意象,分析美国城市的视觉品质,主要着眼于城市景观表面的清晰性或是“可读性”。

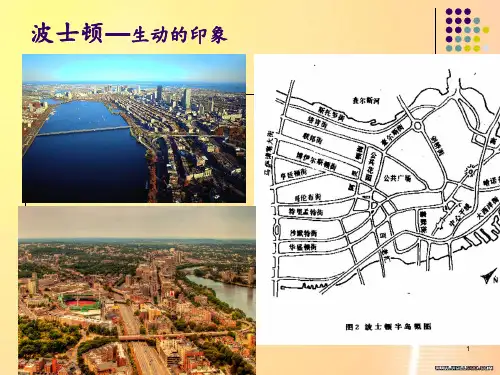

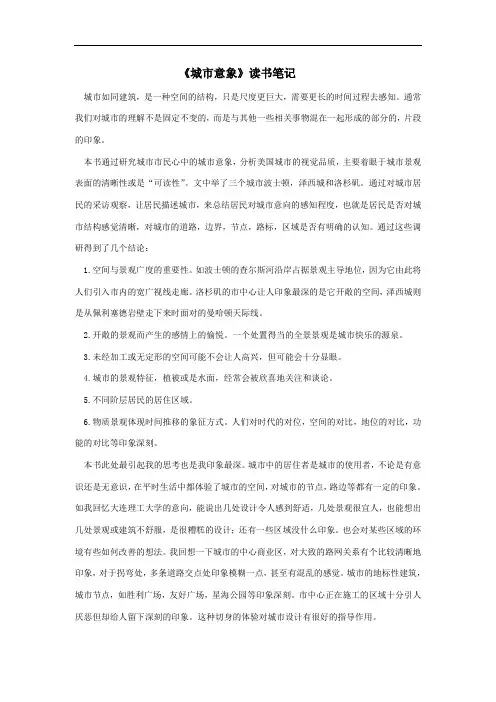

文中举了三个城市波士顿,泽西城和洛杉矶。

通过对城市居民的采访观察,让居民描述城市,来总结居民对城市意向的感知程度,也就是居民是否对城市结构感觉清晰,对城市的道路,边界,节点,路标,区域是否有明确的认知。

通过这些调研得到了几个结论:1.空间与景观广度的重要性。

如波士顿的查尔斯河沿岸占据景观主导地位,因为它由此将人们引入市内的宽广视线走廊。

洛杉矶的市中心让人印象最深的是它开敞的空间,泽西城则是从佩利塞德岩壁走下来时面对的曼哈顿天际线。

2.开敞的景观而产生的感情上的愉悦。

一个处置得当的全景景观是城市快乐的源泉。

3.未经加工或无定形的空间可能不会让人高兴,但可能会十分显眼。

4.城市的景观特征,植被或是水面,经常会被欣喜地关注和谈论。

5.不同阶层居民的居住区域。

6.物质景观体现时间推移的象征方式。

人们对时代的对位,空间的对比,地位的对比,功能的对比等印象深刻。

本书此处最引起我的思考也是我印象最深。

城市中的居住者是城市的使用者,不论是有意识还是无意识,在平时生活中都体验了城市的空间,对城市的节点,路边等都有一定的印象。

如我回忆大连理工大学的意向,能说出几处设计令人感到舒适,几处景观很宜人,也能想出几处景观或建筑不舒服,是很糟糕的设计;还有一些区域没什么印象。

也会对某些区域的环境有些如何改善的想法。

我回想一下城市的中心商业区,对大致的路网关系有个比较清晰地印象,对于拐弯处,多条道路交点处印象模糊一点,甚至有混乱的感觉。

城市的地标性建筑,城市节点,如胜利广场,友好广场,星海公园等印象深刻。

市中心正在施工的区域十分引人厌恶但却给人留下深刻的印象。

《城市意象》读后感三篇《城市意象》读后感三篇篇一:《城市意象》读后感《城市意象》采用的是心理学的研究方法,凯文.林奇把研究建立在心理学和行为学对意象的研究成果之上,并且借鉴了这些学科的各项实验研究方法,如访谈、画图、情景的界定、描述、重复再现、系列再现等,这些都是心理学中的知觉实验、意象实验、记忆实验等一些手段。

本书讲述的内容有关城市的面貌,以及它的重要性和可变性。

城市的景观在城市的众多角色中,同样是人们可见、可忆、可喜的源泉。

赋予城市视觉形态是一种特殊而且相当新的设计问题。

书中一共分了五章,分别是第一章环境的意象,第二章三个城市,第三章城市意象及其元素,第四章城市形态,第五章新的尺度。

凯文.林奇引用了苏赞·格兰对建筑的简略定义:一切被创造的可见的环境。

在作者讨论“环境意象”时,这个词语是指类似道路、标志物、边界、节点和区域这些东西,作者创造了“可意向性”这个概念来描述他们应该具备唤起观察者强烈意象的特点。

作者给出了意象的特性,组成元素等等,从以上两段引文中易发现:1.意象是一个抽象的概念,其包含了观察者的相当大的主观因素。

正是由于这种存在着的不可避免的主观的因素,要研究城市意象的形成就必须从一个研究地区中寻找尽可能多的研究对象,这里的多不仅仅指数量,要尽可能有整体代表性。

研究的对象也不仅仅是人,更确切地说,是一种人与城市的关系。

书中强调的是群体的意象。

2.意象的抽象,重组和排列方式也十分重要,要我创造一套合理的方式,就目前而言,是不可能的,所以,我基本沿着作者分析的脉络走,收获也不小。

“意象自身并不是将现实按照比例缩小、统一抽象、精确缩微后的一个模型,而是有目的的简单化,通过对现状进行删减、排除、甚至是附加元素,融会贯通,将各部分关联、组织在一起,才形成最终的意象。

”这是书中的语言,也是给我印象最深的话,它告诉我们五花八门的定位参照系统和不同人群的不同方位感,最关键的是,这些都和人类的思维或者是文化联系起来。

《城市意象》读后感——以北京、杭州为例浅析双城意象城市是市民的家园,对人们的生活产生着深远的影响。

作为城市设计相关专业的学生,很羞愧直到研一才拜读了凯文·林奇的《城市意象》这本著作。

作为一本真正把意象从心理学领域引入城市研究的书籍,《城市意象》对当代城市规划和建筑工作有着极其深远的指导意义。

依林奇之见,城市意象是城市环境与观察者相互作用的结果。

他通过调查访问和图示两种方法对美国波士顿、泽西城、洛杉矶三个城市意象作了分析,提出了有关公众意象的概念,并就城市形态、城市意象及其元素等问题做了论述。

林奇启发性的观点,使得意象一词引起普遍的关注,成为设计与规划界通用的术语,也带动了许多追随者和类似的研究。

1 概况之双城意象《城市意象》虽然不算晦涩,但需要时间来体会其中的语言。

我想就北京和杭州两个相对较熟的城市为例,对书中提及的一些问题方法尤其是五元素简要分析,再提出自己的拙见。

所谓城市意象,是指由于周围环境对居民的影响而使居民产生的对周围环境的直接或间接的经验认识空间,是人的大脑通过想象可以回忆出来的城市印象,也是居民头脑中的“主观环境”空间。

北京和杭州作为中国的两个大城市拥有着自己鲜明的特色。

北京市市长王岐山提出了“两轴———两带———多中心”的城市空间格局。

“两轴”即北京传统中轴线和长安街沿线构成的十字轴,是北京的精髓;“两带”即北起怀柔、密云,重点为顺义、通州、亦庄的“东部发展带”,以及包括延庆、昌平、良乡、黄村等在内的“西部生态带”;“多中心”则指的是在市区范围内建设CBD、奥运公园、中关村等多个综合服务区,并在区域范围内的“两带”上建设几个适合50万人口居住、就业的新型城市,以缓解城市中心区人口多的压力。

这是宏观上的愿望,但作为一个家园,在普通市民脑海中的城市意象才能真正表达出城市的意蕴。

北京不负首都之名,拥有了一系列首都应有的意象。

层层外扩的环路和四通八达的主路开阔大气,从明清时代延续下来的正南正北朝向布局的道路和建筑体现出这座城市的严谨沉稳。

读《城市意象》有感姓名:徐璐学号:20090509《城市意象》顾名思义即“城市的意象”,“城市”是指具有一定人口规模、以非农业人口为主的居民。

所谓“意象”,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

凯文林奇的《城市意象》是一本描述城市的面貌,以及它的重要性和可变性的一本书,而书中将“意象”定义为“观察者与被观察者事物之间双向过程作用的结果”。

到底何为“城市意象”?读完了这本书后,我认为其通俗意义上就是一个人闭上双眼,在头脑中显现的某个城市的图片。

一个城市是具有"可读性"的。

何为"可读性"呢?即城市的各部分容易被认知并形成一个凝聚形态的特性."可读性"在城市布局关系重大。

一个让居住的人感到舒适方便的城市应该是具有高度的"可读性"的。

对于一个我们日常生活的城市,我们每天都在其中进行相关社会活动,上学,上班,购物,外出吃饭,看病等等。

我们很少会有人迷路。

因为长期生活在这个城市使我们不知不觉中在大脑形成了这个城市的意象,我们能比较轻松地凭着大脑想象大致说出从某地到某地的路线,甚至包括沿途经过的各种建筑,商店等等。

这就是我们大脑中所形成的意象给我们带来的惊喜,它是个体头脑对外部环境归纳出的图像,是直接感觉和过去经验的共同产物。

"可读性”和意象又有什么关系呢?我认为一个"可读性"高的城市是容易形成该城市的意象。

一处独特,可读的环境不但能带来安全感,而且也扩展了人类经验的潜在深度和强度。

所以做为学习城市规划的学生必须充分了解会影响城市意象的因素,这样才能规划出让人方便舒适的城市。

城市意象究竟是有哪些元素构成的呢?书上将它列为五点,它们分别是:道路、边界、区域、节点和标志物。

道路是观察者习惯、偶然或是潜在的移动通道,它可能是机动车道、步行道、长途干线、隧道或是铁路线,对许多人来说,它是意象中的主导元素。

城市意象读后感本文作者以人的视角出发,提出了环境意象应该具备的一些特点,然后通过一些人对城市的体验的调研,从而证明了环境意象应该具备的特点,并总结出人们对城市意象的生成主要从城市意象的五要素入手。

第一章主要概念性的解释了环境意象及其四个特点。

环境意象就是个人头脑对外部环境归纳出的图像,是直接感觉与过去经验记忆的共同产物,我对意象的理解是人对某个物体或者事物的认知、感知,并结合了个人的情感、记忆、经历等等,对该物体或者事物头脑中形成的印象。

至于说到环境意象的四个特点:可读性——就是对环境的认知,比如城市的街道、道路、建筑空间,每个城市都有他自己的特色,正是由于它本身的特色存在,才使人们对城市留下印象,使它具有可读性,看到某张照片,就能让人想到这是哪座城市,这就是城市的可读性。

营造意象——这里所谈到的意象是群体意象,群体意象是大多数人对这个事物的共同的印象。

比如说合肥的扇形平面形态,如果有一部分人说它是扇形,有一部分说它像其他的,还有一部分人说像其他形态,还有等等。

说明合肥的平面形态没有营造出群体意象。

意象是观察者与被观察者双向的结果,跟每个人的生活、学习、经历、情感都关系。

结构与个性——环境意象由三部分组成个性、结构、意蕴,个性导致了环境的可读性或者是可识别性,结构理解为环境的空间形态,意蕴理解为观察者对被观察者产生的一种认知和感知,或者理解为非物质形态。

综上所述:一个比较优秀的环境,它应该留给人们深刻的印象,很容易唤起人们对它的记忆,对人的视觉、感官、思想都产生强烈的影响,它就应该具备可读性和群体意象。

第二章——从行走于三个城市的人做调查,了解城市意象在我们的城市生活的作用,以及验证第一章对环境意象(环境包括人工环境和自然环境,城市是环境的一部分)相关的观点。

对美国三个城市的中心区进行分析,波士顿、泽西城、洛杉矶,就拿波士顿来说,道路曲折迷惑,中央公园的开放空间,州议院的金色穹顶和从剑桥区隔查尔斯河看过来的沿河景观等等,这就是人们对波士顿的认知、感知,这就是波士顿留给人们的印象。

《城市意象》读后感读书之前,很疑惑什么叫城市意象。

城市意象又和城市设计之间有什么关联。

带着疑问,我读了凯文林奇的这本《城市意象》。

不能说完全读懂了,可是也有了那么点自己的想法。

按照书上说——“意象是观察者和被观察事物之间双向过程作用的结果。

”这句话很难理解,也难被解释。

同时,按照书上说的——“意象自身并不是将现实按比例缩小,统一抽象,精确微缩后的一个模型,而是有目的的简单化,通过对现状进行删减,排除,甚至是附加元素,融汇变通,将各部分关联组织在一起,才形成最终的意象,有目的地将其重新排列,变性也许不合逻辑,但这可能会更充分,更好地形成需要的意象。

”我们能发现两点:1,意象是一个抽象的概念,其包含了观察者的相当大的主观因素2,意象的抽象,重组和排列方式也十分重要。

在书中,作者列举了三个美国城市:波士顿、泽西城和洛杉矶。

我们发现人们能够适应环境,并从身边的材料中提取出环境的结构和个性。

尽管在城市意象中使用的元素类型可能随实际形态的变化所占比重不同,但它们的种类以及使意象或强或弱的特性,在这三个城市中仿佛十分相似。

不过同时,在这三个不同的物质环境中,人们的方向感和满意度仍然存在显著的差异。

在三个城市中,给我最深印象的是泽西城。

从城市意象的角度说,泽西城缺乏自己的城市个性。

城市没有与周围城市的可区别性和可识别性。

在城市结构上,城市与它的市民间缺乏更多的联系,城市各部分又缺乏空间或形态间的差别。

生活在其中的居民又缺乏对城市的感情或者认知。

“千城一面”,或许这便是泽西城的中国现实版的描述。

苏州,这座我生活了三年的城市,它并不缺乏底蕴,也不缺乏与其他城市的可区别性与可识别性。

中心古城区的保护与严格的限高管理,使得苏州也拥有独特的城市结构。

可是,作为一个出行多半靠地铁出行的学生而言,苏州之于我还是一个个孤立的点,缺乏通过概念性的路网将他们连接起来的机会,即使每一个点都很有特色或拥有很高的视觉意象。

相比于苏州的得天独厚,中国更多的城市缺乏特色。

《城市意象》读后感关键词:城市意象要素西安一、概述凯文·林奇师从弗兰克·莱特。

《城市意象》是凯文·林奇年轻时期的著作。

他任教于麻省理工学院建筑学院三十年之多,帮助建立了城市规划系,并将之发展成为世界上最著名的建筑学院之一。

随着城市化不断的发展,城市化进程不断的加速,当代城市空间和城市文化以及城市形象都在不断变化。

通过这些研究,我们还可以从自己所生活的城市,从这里的文化意义以及城市社会学的角度,对凯文·林奇的观点进行再认识,尤其是高速发展的现代中国,都有着特殊的意义。

二、道路道路是凯文·林奇所提到的城市意象五要素中的主体要素。

如果将一座城市看做一个人体时,那么道路就是这个人体内的骨骼,是一个城市的生命线,是城市意象的绝对主导要素。

一个城市的网格形状是与道路的延展性、方向性、可测量性密不可分的,可以给人对城市的感知带来直观的印象,所以书中也提到“特定的道路可以通过许多种方法变成重要的意象特征”。

西安,古称长安、京兆,是举世闻名的世界四大文明古都之一。

它道路形式由唐代就开始初现端倪。

西安的北大街,宽至双向八车道,沿街控制了建筑高度,更突显了北大街的宽广。

行驶在城墙内,穿梭往来于久负盛名的钟鼓楼前,古与今、历史与现代的激烈碰撞,成为西安城市特色特有的意象要素。

然而,西安曲江新区的道路就显得不是那么的宽大。

曲江,曾经是我国历史上著名的皇家园林,它兴起于秦汉,繁盛于隋唐,历史一千三百年之久,被誉为中国古典园林的先河。

相比北大街的直来直往,曲江新区的道路特定却显得柔性多了。

曲江的道路基本以大唐芙蓉园为中心向外呈不规则弧形散开,道路两旁的景观与西安其他道路相比,显得精心而又优美,这无疑使其曾加了可识别性。

三、边界边界是每个城市不被视为道路的线型要素,起着分割两个区域的作用。

根据不同的线型可以区分不同的边界,隔断、延展、增高、连续等都不同的边界线型可以构成不同的城市意象。