地下水质量评价设计

- 格式:doc

- 大小:149.00 KB

- 文档页数:7

详述地下水环境质量评价的方法和优缺点

地下水环境质量评价是对地下水环境质量进行系统、科学的评估,以便获取地下水环境质量状况的信息。

它可以帮助管理者制定有效的保护和治理措施,并提供参考依据。

目前常用的地下水环境质量评价方法包括物理化学指标法、水质污染指标法、地统计学法等。

每种方法都有其优缺点,请看下文。

1. 物理化学指标法:这种方法通过对地下水中的物理化学性质参数进行监测和分析,以评估地下水环境质量。

优点是测试简单、直观,能够提供较为客观的数据。

缺点是只能对特定物质或指标进行评价,不能全面了解地下水质量状况。

2. 水质污染指标法:这种方法通过建立水质污染指标体系,将地下水中的各种污染物浓度与相应的标准进行比较,以评估地下水环境质量。

优点是能对多种污染物进行综合评价,结果比较可靠。

缺点是只能对指定的污染物进行评价,无法全面了解地下水质量。

3. 地统计学法:这种方法通过对地下水采样点的选择和数据的统计分析,研究地下水变化的分布特征,以评估地下水环境质量。

优点是能够提供地下水质量的空间分布信息,为保护和治理提供决策依据。

缺点是需要大量的采样和分析工作,成本较高。

需要注意的是,地下水环境质量评价的方法选择应根据具体情况,结合不同方法的优点和缺点进行综合评估。

同时,地下水

环境质量评价还应考虑到地下水用途、地区经济和工业发展等因素,以制定适合的评价方法和标准。

《地下水质量综合评价方法的对比研究》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速,地下水资源的利用和保护问题日益突出。

地下水质量综合评价作为水资源管理的重要环节,对于保障人民生活用水安全、促进经济可持续发展具有重要意义。

本文旨在对比研究地下水质量综合评价的多种方法,以期为相关研究和实践提供参考。

二、地下水质量评价方法概述1. 单项指标评价法单项指标评价法是通过对地下水中的某一项或几项指标进行评价,如pH值、总硬度、硝酸盐等。

该方法操作简便,但无法全面反映地下水整体质量。

2. 综合指数评价法综合指数评价法是通过建立地下水质量评价指标体系,对各项指标进行加权求和,得到一个综合指数。

该方法能够全面反映地下水整体质量,但权重确定较为困难。

3. 模糊综合评价法模糊综合评价法是一种基于模糊数学的理论方法,通过构建地下水质量的模糊综合评价模型,对各项指标进行综合评价。

该方法能够处理不确定性问题,但模型构建较为复杂。

4. 神经网络评价法神经网络评价法是利用人工神经网络技术,对地下水质量进行综合评价。

该方法能够处理非线性问题,但需要大量样本数据进行训练。

三、各种评价方法的对比分析1. 适用范围单项指标评价法适用于对特定指标进行快速评价;综合指数评价法适用于全面评价地下水整体质量;模糊综合评价法适用于处理不确定性问题;神经网络评价法适用于处理非线性问题。

2. 操作难度单项指标评价法操作简便,但无法全面反映地下水整体质量;综合指数评价法和模糊综合评价法需要构建评价指标体系和模型,操作较为复杂;神经网络评价法需要大量样本数据进行训练,操作难度较大。

3. 评价精度神经网络评价法在处理非线性问题时具有较高的评价精度;综合指数评价法和模糊综合评价法能够全面反映地下水整体质量,但权重确定和模型构建可能存在一定的主观性;单项指标评价法的评价精度取决于所选指标的代表性和可靠性。

四、地下水质量综合评价方法的实践应用在实际应用中,应根据具体情况选择合适的评价方法。

地下水评价方法

地下水评价方法是指在建筑行业中,根据地下水的特征,采用科学的方法,对

地下水的质量、量、分布、流动等进行评价的方法。

一、地下水质量评价

地下水质量评价是指根据地下水的化学成分、微生物污染物、放射性物质等,

对地下水的质量进行评价的方法。

一般来说,地下水质量评价的方法有水质分析法、水质模拟法、水质模型法、水质指数法等。

二、地下水量评价

地下水量评价是指根据地下水的储量、流量、渗透率等,对地下水的量进行评

价的方法。

一般来说,地下水量评价的方法有水文观测法、水文模拟法、水文模型法、水文指数法等。

三、地下水分布评价

地下水分布评价是指根据地下水的分布特征,对地下水的分布进行评价的方法。

一般来说,地下水分布评价的方法有地下水地质调查法、地下水地质模拟法、地下水地质模型法、地下水地质指数法等。

四、地下水流动评价

地下水流动评价是指根据地下水的流动特征,对地下水的流动进行评价的方法。

一般来说,地下水流动评价的方法有水文观测法、水文模拟法、水文模型法、水文指数法等。

总之,地下水评价方法是指根据地下水的特征,采用科学的方法,对地下水的

质量、量、分布、流动等进行评价的方法。

地下水评价方法的重要性不言而喻,它不仅可以帮助我们了解地下水的特征,而且还可以为建筑行业提供重要的参考依据。

地下水质评价方法标准地下水质评价方法标准地下水是人类生活和生产中不可替代的重要水源,但人类活动和自然因素影响下的地下水质量不断受到关注。

地下水质评价方法标准有助于评价地下水的污染程度和确定合理的治理措施,保障人们的健康和生态环境的稳定。

目前,地下水质评价方法标准主要包括以下几种方法:1.水文地质调查法水文地质调查法主要是通过调查采集地下水水质、地下水位、地下水流向及地下水环境等相关数据,并利用水文地质学原理对地下水的质量进行评价。

此方法对地下水水质的评价准确度较高,但需要投入较多,且时间周期较长。

2.水化学分析法水化学分析法通过对地下水中的各种化学元素及有机物质的含量进行分析,以判断地下水的质量情况。

此方法操作简便,样本容易获取,但有可能在分析中出现误差,并且需要同时考虑多种污染因素,评价结果可能不够全面。

3.水质指数法水质指数法是将地下水水质中的各项污染物浓度与水质标准进行比较,逐一计算并赋予不同的权重,最终得出地下水水质指数值。

此方法对地下水水质评价的效率较高,且易于理解,但考虑到污染物之间可能存在的相互影响等问题,需要综合运用多种指数进行评价。

4.GIS技术综合评价法GIS技术综合评价法是将地下水水质、地下水环境、土地利用、地形地貌等因素以地理信息系统为基础,建立数学模型进行综合评价。

此方法运用各项指标进行评价,能够比较全面地反映地下水的质量情况,但需要具备较高的技术水平,且需要大量的数据输入和处理。

总的来说,地下水质评价方法标准的选择应该根据具体情况,因素众多,需要综合考虑。

在实际运用中,要注意提高数据质量、加强技术技能培训、档案管理、保护隐私等方面的工作。

通过科学准确的地下水质评价方法标准,可以更好地维护地下水的质量,促进可持续发展。

地下水地下水及其环境影响评价及其环境影响评价•地下水简介•地下水地下水环境影响评价要求与内容环境影响评价要求与内容•地下水地下水环境影响预测环境影响预测•地下水地下水环境影响评价内容及方法环境影响评价内容及方法•地下水环境保护与修复第一节地下水简介地下水是存在于地表以下岩(土)层空隙中各种不同形式水的统称。

来自降水。

(77%全球降水量,在注入河流前先流入地下。

)地下水与河水之关系地球上水的分佈�地球上现有有约13.9亿立方公里的水 陸地水2.8%海水97.2%冰原和冰川2.15%77%地下水0.62%22%地表水0.03%1%鹽湖和內海0.008%35%淡水湖0.009%39%河道0.0001%0%大氣水0.001%4%土壤水0.005%22%地下水面•地下水面之上称不饱和带(包气带),其中土壤或岩石孔隙中并未充滿水分,还有空气存在,这样的水分又称为悬浮水•地下水面之下的土壤或岩石孔隙是充满水的,称为饱和带(如下图)。

地下水图示地下水基本类型的划分从地理水文学角度来说,特别重视如下的分类: 1.按地下水的贮存埋藏条件分类(1)包气带水结合水(分吸湿水、薄膜水)毛管水(分毛管悬着水与毛管上升水)重力水(分上层滞水与渗透重力水)(2)饱水带水潜水承压水(分自流溢水与非自流溢水)2.按岩土的贮水空隙的差异分类(1)孔隙水(2)裂隙水(3)岩溶水包气带水包气带水1.包气带水的特征与包气带的类型(1)包气带水的主要特征包气带含水率和剖面分布最容易受外界条件的影响; 包气带在空间上的变化主要体现在垂直剖面上的差异; 包气带含水率变化与岩土层本身、岩土颗粒的机械组成有关;(2)包气带的类型厚型:土壤、中间和毛管带.薄型:厚度不到1米过渡型:2.包气带的水分交换与动态外界水分交换和内部水分的再分配及内排水过程,发生在上、下界面上.潜水潜水1.潜水的概念和主要特征饱水带中自地表向下第一个具有自由水面的含水层中的重力水,称为潜水.潜水位(h)是指潜水面上任一点的海拔高程(m); 潜水埋深(T)是指潜水面距地表的铅直距离(m); 含水层厚度(H)指潜水面至隔水底板的距离(m); 潜水流水力坡度:是指潜水面上任意两点的水位差与该两点的渗透距离之比。

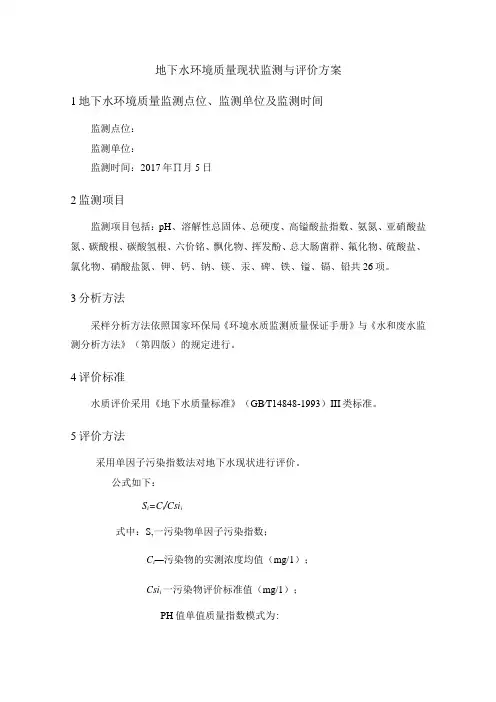

地下水环境质量现状监测与评价方案

1地下水环境质量监测点位、监测单位及监测时间

监测点位:

监测单位:

监测时间:2017年∏月5日

2监测项目

监测项目包括:pH、溶解性总固体、总硬度、高镒酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、碳酸根、碳酸氢根、六价铭、飘化物、挥发酚、总大肠菌群、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、钾、钙、钠、镁、汞、碑、铁、镒、镉、铅共26项。

3分析方法

采样分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》(第四版)的规定进行。

4评价标准

水质评价采用《地下水质量标准》(GB∕T14848-1993)III类标准。

5评价方法

采用单因子污染指数法对地下水现状进行评价。

公式如下:

S i=C i/Csi i

式中:S,一污染物单因子污染指数;

C i—污染物的实测浓度均值(mg/1);

Csi i一污染物评价标准值(mg/1);

PH值单值质量指数模式为:

pH i—i点实测PH值;

pad—标准中PH的下限值(6.5);

P GM—标准中PH的上限值(8.5);

6评价结果

评价区地下水水质监测及评价结果见表5.2-1o

表5.2-1 地下水水质监测及评价结果单位:mg/1

从表5.2-1可以看出,评价区域地下水所监测的各项评价因子溶解性总固体

略有超标,其他评价因子污染指数均小于1,符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)的ΠI类标准。

溶解性总固体超标由于地质条件造成。

地下水环境质量评价方法

1 河流、湖泊和地下水质量评价概述

环境质量评价是衡量周围环境状况,鉴定环境污染的重要方法,包括河流、湖泊和地下水环境质量的评价。

河流是流经我国广大城乡的表河,是一种自然出口,既为结合了水和污染物大小,湖泊也结合了水文和污染物大小,而地下水正因其隐蔽性和不易掌控性,受到各种污染的影响更是比湖泊和水甚至大的。

在此的参照,河流、湖泊和地下水的质量评价技术主要包括水质分类和污染指数等。

2 水质分类

河流、湖泊和地下水的水质分类,是从水质性质、水质成分、水动力及水质因子等多个方面,综合考量河流、湖泊和地下水的质量,将水质简化为5个类别,比如:I 类清新水,II 类二类水,III 类三类水,IV 类四类水及V类五类水等,这些水质类别可以用来方便而快速的评估河流、湖泊的处理水的质量等级,并且有助于建立河流、湖泊的水质标准体系。

3 污染指数

污染指数是I类水、II类水、III类水、IV类水及V类水各类水质受污染程度的衡量指标,污染指数与实际的物理、生化、放射,化学等指标及建议推断和确定污染水质类级具有紧密关系,它不仅能够表达水质状况和污染程度,而且能够展示危害水质因素,从而有助于评估河流、湖泊及地下水环境的质量评价。

4 其他评价方法

此外,还可以从水生态、水污染生态、水资源等方面对河流、湖泊及地下水的质量评价。

从水生态的角度,以水的生物多样性为评价标准,以生物种群的多样性为评价依据来分析河流、湖泊和地下水的质量程度、污染源和污染效应。

从水污染生态角度,以水体生态功能恢复为评价依据,分析水环境污染的恢复能力及成效。

从水资源状况出发,分析河流、湖泊及地下水的使用量及可使用水量等,从而评价水资源的状况。

地下水评价系统的设计与模型构建方法研究地下水是重要的水资源之一,对于保障地下水的可持续供应和保护地下水环境具有重要意义。

地下水评价系统的设计与模型构建方法研究是保障地下水资源可持续利用的关键环节,本文将针对该主题进行探讨。

一、地下水评价系统设计要素地下水评价系统设计需要考虑以下要素:数据采集、数据处理、模型选择、指标体系构建和结果分析与展示等。

1. 数据采集地下水评价系统设计的第一步是数据采集。

数据采集包括地下水位、水质、地质构造、降雨等多个方面的数据。

可以通过监测井、水质监测站、气象站等手段进行数据采集,同时也可以利用卫星遥感技术获取相关的数据,以获得全面准确的地下水评价数据。

2. 数据处理数据处理是地下水评价系统设计的基础。

数据处理包括数据清洗、数据质量控制、数据融合等步骤。

清洗数据可以去除异常值和错误数据,保证数据的质量。

数据质量控制是对采集的数据进行检验和验证,确保数据的准确性和可靠性。

数据融合是将来自不同来源的数据进行整合,形成一个完整的数据集,为后续的模型构建提供支持。

3. 模型选择地下水评价系统设计需要选择合适的模型来进行分析和预测。

常用的地下水模型包括统计模型、物理模型和人工智能模型等。

统计模型基于历史数据进行分析和预测,物理模型基于物理原理建立数学模型进行预测,人工智能模型基于机器学习算法对数据进行处理和分析。

在选择模型时,需要考虑数据的特征和预测的目标,以确保模型的准确性和预测能力。

4. 指标体系构建指标体系构建是地下水评价系统设计的核心。

指标体系包括地下水量指标、水质指标、环境指标等。

通过构建合理的指标体系,可以对地下水资源进行综合评价和管理。

指标的选择应该基于科学依据和实际需要,兼顾地下水的数量和质量要求。

同时,还需要考虑地下水资源的可持续性和生态环境的保护。

5. 结果分析与展示地下水评价系统设计的最后一步是结果分析与展示。

在分析过程中,需要对评价结果进行解读和验证,可以通过比对历史数据、地质资料等方式对结果的准确性进行验证。

地下水评价标准

咱来说说地下水评价标准这事儿哈。

你想啊,地下水就好比是地球的“隐藏宝藏”,它对咱们的生活那可太重要啦!那怎么知道这宝藏好不好呢?这就得靠评价标准啦。

地下水的质量就跟咱人的身体状况似的,得有个衡量的尺度。

比如说,水是不是干净清澈呀,有没有被污染呀。

要是地下水被污染了,那可就好比人得了重病,后果很严重呢!

评价地下水,咱得看看它的物理性质。

就像看一个人长得壮不壮实一样,水的温度啦、颜色啦、透明度啦,这些都能反映出一些问题呢。

要是那水浑浊得不行,颜色也怪怪的,那肯定有问题呀!

还有化学成分也很关键。

水里有啥矿物质呀,有没有有害物质呀。

这就好比咱吃的食物,得营养均衡才行,要是有很多坏东西在里面,那能行嘛!

再说说微生物指标。

地下水要是有很多有害的微生物,那可不得了,就跟人身上有很多病菌似的,能不生病嘛!

咱老百姓平时可能不太在意这些地下水评价标准,可它真的很重要呀!要是咱们喝的水、用的水都不健康,那咱们的生活还能好嘛?就好比你每天都吃不好的东西,身体能好吗?

想象一下,如果地下水都被污染得一塌糊涂,那地里的庄稼能长得好吗?咱们养的鱼呀虾呀能活吗?那咱们的生活不就乱套啦!所以说呀,地下水评价标准可不是闹着玩的,这是关系到咱们生活方方面面的大事呢!

咱得重视起来,平时多留意身边的水资源。

看到有污染的情况,咱就得赶紧反映,不能让那些破坏地下水的人得逞呀!咱们要一起保护好这地球的“隐藏宝藏”,让它一直为我们服务,让我们的生活一直有干净健康的水可以用。

总之,地下水评价标准是非常非常重要的,大家可千万别不当回事儿呀!这可是关系到咱们自己和子孙后代的幸福呢!。

地下水质量监测与评价系统设计与开发地下水是人类重要的水资源之一,对于保证人类生活和经济发展起着重要的作用。

地下水质量监测与评价是保障地下水安全的重要手段,可以及时发现水质问题并采取相应的措施加以解决。

为了更好地实现地下水质量的监测与评价,设计与开发一个地下水质量监测与评价系统是必要的。

一、地下水质量监测与评价系统的需求分析地下水质量监测与评价系统主要包括以下几个方面的需求:1.数据采集与存储:系统需要能够实现对地下水水质监测数据的采集,并能够将数据进行存储和管理。

数据采集应该包括地下水水位、水温、PH 值、溶解氧等重要指标的监测。

2.数据分析与建模:系统应具备数据分析与建模的功能,能够对采集到的地下水质量数据进行分析和建模,以便对地下水的状态和趋势进行评估。

同时,系统还应该能够根据用户需要进行统计分析、生成报表和图表,方便用户对地下水质量进行评价和监测。

3.数据预警与报警:系统应具备数据预警与报警功能,能够根据设定的阈值对地下水质量数据进行实时监测,并能够及时发出预警和报警信息,以便采取相应的应对措施。

4.用户权限管理:系统需要具备用户权限管理功能,能够进行用户的注册与登录,并能够根据用户权限的不同进行数据的访问和管理。

系统管理员应具备较高的权限,可以对系统进行管理和维护。

二、地下水质量监测与评价系统的设计与开发在地下水质量监测与评价系统的设计与开发过程中,可以采用如下的步骤:1.需求分析:根据系统的需求进行详细的需求分析,明确系统的功能模块和具体的功能需求。

2.系统设计:根据需求分析的结果进行系统的设计,包括系统的总体架构设计、数据库设计、功能模块划分等。

3.系统开发:基于系统设计的结果进行系统的开发,包括前端UI设计、后端程序开发、数据库搭建等。

4.系统测试:对开发完成的系统进行测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等,确保系统的稳定性和可靠性。

5.系统部署与运维:将测试通过的系统部署到服务器环境中,并进行系统的运维和维护工作,确保系统的正常运行。

地下水污染与地下水环境质量评价地下水是地球上重要的水资源之一,被广泛用于饮水、农业灌溉和工业生产等方面。

然而,由于人类活动的影响,地下水面临着越来越严重的污染问题。

地下水污染对人类健康和生态系统都带来了巨大的风险和挑战。

因此,地下水环境质量评价成为了解决这一问题的重要手段。

地下水污染主要源自工业废水、农业面源污染和城市生活污水等。

工业废水中的化学物质、重金属等物质如果未经处理直接排放到地下,将会影响地下水的质量。

农业面源污染主要包括农田灌溉用水中的化肥和农药,这些物质经由农田渗透入地,最终可能进入地下水体。

城市生活污水中的有机废物和人体废弃物,如果未经处理予以排放,则容易污染地下水资源。

为了确保地下水环境质量与水资源的可持续利用,需要对地下水污染进行评价。

地下水环境质量评价是一种基于水质指标和指标体系的评价方法,通过对地下水中各种物质的浓度与环境标准的对比,来判断地下水是否达到可供人们直接利用的要求。

地下水环境质量评价的首要任务是建立科学合理的评价指标体系。

评价指标体系应包括地下水中重金属、化学物质、有机化合物、微生物等物质的浓度,并与国家和地方标准进行对比。

通过不同污染指标的综合评价,揭示地下水质量的污染情况。

其次,地下水的取样和监测是地下水环境质量评价的基础。

取样需要满足一定的要求,例如在合适的深度、合适的位置,以确保取样的代表性。

取样方法应当科学可行,并遵循相关的标准和规范。

监测则需要周期性地检测地下水样品中污染物的浓度,以评估其变化趋势。

在地下水环境质量评价中,还需要建立适当的评价模型和方法。

评价模型可以根据不同的地理环境、地质条件和水文地质特征,对地下水环境质量进行定量评价。

常用的评价方法包括地下水质量综合指数法、灰色关联法、模糊综合评价法等。

最后,地下水环境质量评价的结果需要加以分析和解释,并提出相应的治理建议。

如果评价结果显示地下水存在较严重的污染问题,应采取相应的防治对策,例如加强工业废水和农业面源污染的治理,推广环保型生活方式等,以减少地下水污染的风险。

地下水质量监测与评价摘要:地下水是人们重要的饮用水源,其水质与人们的生命安全息息相关。

因此,需要技术人员对地下水质量进行科学监测和分析,以促进地下水质量保护工程的实施。

本文对地下水水质监测与评价进行了分析。

地下水是整个水循环系统的重要组成部分。

由于地下水系统位于地表以下较深的位置,地下水的水质较高。

同时,地下水也是人们生活用水的主要来源。

然而,经过长期的地下水资源开采,地下水不仅面临干涸的问题,而且由于社会上大规模的工业化进程,在一定程度上影响了地下水质量。

1.建立有效的地下水质量监测体系。

在监测和分析地下水质量时,技术人员需要建立一个完整的系统,以便全面有效地开展所有工作。

通过该检测系统的应用,对检测区域的地下水质量进行了详细调查,在数据分析的基础上得出了最科学的结果。

在监测地下水水质的实际过程中,首先要对相应区域的自然环境和特殊地理环境进行全面的调查分析,并在此基础上制定完整的测量工作方案。

其次,要确定整个水质监测过程中最关键的测量目标和测量工作的核心,从而提高质量监测效果。

在这些任务的基础上,检查员可以开始监测水质。

2.造成地下水污染的主要影响因素。

在评价地下水污染的过程中,首先要掌握地下水污染的主要影响因素,并在此基础上,根据相应污染情况的严重程度,通过质检标准进行科学评价,为相应的治理工作提供有效的数据支撑。

在实际的地下水水质调查过程中,经常会发现以下问题对地下水水质造成了严重的污染,首先是农业和林业造成了污染。

在现代农林管理过程中,为了有效预防病虫害,大量使用农药杀灭害虫,但这些农药往往会造成一定程度的污染,尤其是在某一地区使用过量农药后。

在雨水的冲刷下,这些农药会慢慢渗透到地表以下,甚至直接进入地下水系统,直接对地下水水质造成严重污染。

其次,是城市造成的污染。

现阶段,城市化进程仍保持高速,越来越多的人融入城市。

这些人的出现大大改善了城市面积和城市居民数量。

因此,城市居民在进行日常生活时,必然会产生大量的生活垃圾。

地下水质量监测与评价系统设计与优化地下水是人类的重要饮用水源和工业生产用水的重要补充来源,它的质量对于人类的健康和环境保护至关重要。

因此,建立一个高效、可靠的地下水质量监测与评价系统是必不可少的。

一、地下水质量监测系统的设计1.监测点布置与选取地下水质量监测系统应该建立在充分的监测点上,以确保对不同地区的地下水质量进行全面的监测。

选取监测点时,应考虑地下水流动方向、水质地域差异以及人工干扰等因素,确保监测点的代表性和可比性。

2.监测参数的确定地下水质量监测参数应包括对水质的主要污染物的监测。

一般来说,包括水温、pH值、电导率、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总磷、总硬度等参数。

此外,应根据当地环境状况,选取适当的监测参数进行监测。

3.监测仪器设备的选取选取适当的仪器设备是确保地下水质量监测正常运行和数据准确可靠的关键。

常用的监测仪器设备包括水质自动监测仪、多参数水质分析仪、离子色谱仪等。

监测仪器设备的选取应根据监测参数的要求和实际情况进行选择,并确保设备的准确性和可靠性。

二、地下水质量监测系统的优化1.数据采集与传输地下水质量监测系统应采用现代化的数据采集与传输技术,实现自动化、实时的数据采集。

该系统应具备远程监测和远程控制的功能,数据的传输应稳定可靠,能够实现数据的及时传输和共享。

2.数据处理与分析地下水质量监测系统的数据处理与分析是确保监测数据准确可靠的关键。

系统应具备强大的数据处理和分析功能,能够对采集到的数据进行自动化处理、分析和报告生成。

同时,还需要提供数据可视化的功能,方便用户直观地了解地下水质量的状况。

3.报警机制与应急响应地下水质量监测系统的报警机制对于及时发现和处理异常情况至关重要。

系统应建立完善的报警机制,包括数据异常报警、水质超标报警等,确保在出现异常情况时及时预警,并采取相应的应急响应措施。

4.系统维护与管理地下水质量监测系统的维护与管理是确保系统正常运行和数据准确可靠的保障。

对于监测设备的定期维护与检修,以及数据的备份和存储都需要进行有效的管理。

地下水环境质量评价是指对地下水环境的污染程度、调查、评价和监测,通过分析地下水的水质状况、相关污染物的分布和迁移规律等,全面评价地下水环境质量状况。

地下水是人类生活、工农业生产不可缺少的重要水资源之一,其质量直接关系到人们的生活和健康,因此地下水环境质量评价显得尤为重要。

本文将详述地下水环境质量评价的方法和优缺点,通过全面分析和讨论,帮助读者更深入地理解这一主题。

1. 传统地下水环境质量评价方法传统的地下水环境质量评价方法包括水质监测、水质分析法和水文地质条件评价法。

水质监测主要通过采集地下水样品,对各种水质指标进行监测和分析,如PH值、溶解氧、高锰酸盐指数等。

水质分析法则是通过分析地下水中的重金属、有机物、微生物等污染物的含量和分布情况,来评价地下水环境的质量状况。

水文地质条件评价法是通过分析地下水位、水文地质条件和地下水补给补偿条件等,综合评价地下水环境的质量。

优点:传统的地下水环境质量评价方法简单易行,能够对地下水环境进行初步评估和监测,有利于及时发现地下水环境污染问题。

缺点:传统的地下水环境质量评价方法只能对地下水环境进行表面性评价,无法深入分析地下水环境的污染源、迁移规律和演变趋势,评价结果的准确性和可靠性有待提高。

2. 非传统地下水环境质量评价方法随着科学技术的发展,非传统的地下水环境质量评价方法逐渐得到应用,如地球化学评价法、水文地质条件评价法和数值模拟评价法等。

地球化学评价法是通过对地下水中元素的含量和分布规律进行分析,来评价地下水环境的质量,能够深入了解地下水环境的污染源和类型。

水文地质条件评价法则是通过分析地下水补给和泉流条件、地下水流动状态和迁移规律,来评价地下水环境的质量状况。

数值模拟评价法则是通过建立地下水数值模型,模拟地下水流动和污染物迁移的规律,对地下水环境进行动态评价。

优点:非传统的地下水环境质量评价方法能够全面、深入地了解地下水环境的质量状况和污染情况,评价结果的准确性和可靠性较高。

地下水质量评价设计步骤

1地下水质量评价标准

中华人民共和国国家标准《地下水质量标准(GB/T 14848-93)》。

本标准由国家技术监督局1993-12-30批准,1994-10-01实施。

为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。

本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。

2标准适用范围

标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。

本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。

3地下水质量分类及质量分类指标

3.1地下水质量分类

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。

Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。

适用于各种用途。

Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。

适用于各种用途。

Ⅲ类以人体健康基准值为依据。

主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。

除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。

Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。

3.2质量分类指标

地下水质量分类指标见表1。

根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。

以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管

理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。

表1-1 地下水质量分类指标

表1-2 地下水质量分类指标

4地下水水质监测

各地区应对地下水水质进行定期检测。

检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。

各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。

监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。

5地下水质量评价

地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。

5.1地下水质量单项组分评价

按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同时,从优不从劣。

例:挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为0.001mg/L,若水质分析结果为0.001mg/L时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。

地下水质量单项组分评价,按《地下水质量标准》(GB/T14848-93)所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,同一项目不同类别标准值相同时,从优不从劣。

比较每一个项目的水质级别,取所有监测项目中的最大水质级别作为该监测点位的地下水水质级别。

)max(i L L (3-1)

式中,L -水质级别;L i -污染指标水质级别。

5.2地下水质量综合评价

采用加附注的评分法。

具体要求与步骤如下:

(1) 参加评分的项目,应不少于本标准规定的监测项目,但不包括细菌学指标。

(2) 首先进行各单项组分评价,划分组分所属质量类别。

(3) 对各类别按下列规定(表2)分别确定单项组分评价分值Fi 。

根据单项组分水质级别,查表2,得到值Fi 。

表 2 地下水水质类别评分表

(4)计算值F

根据F 值,按以下规定(表3)划分地下水质量级别,再将细菌学指标评价类别注在级别定名之后。

如“优良 (II 类) ”、“较好(III 类)”。

使用两次以上的水质分析资料进行评价时,可分别进行地下水质量评价,也可根据具体情况,使用全年平均值和多年平均值或分别使用多年的枯、丰水期平均值进行评价。

2+2

F F

平均 (3-2)

1

1

=

n i i F F n

平均 (3-3)

式中,F 地下水水质类别评分;F 平均为单项组分评分值的平均值;F max 为单项组分评分值的最大值。

n 为需要评价的单项组分数

表 3 地下水水质类别评分表

6地下水质量保护

为防止地下水污染和过量开采、人工回灌等引起的地下水质量恶化,保护地下水水源,必须按《中华人民共和国水污染污染防治法》和《中华人民共和国水法》有关规定执行。

利用污水灌溉、污水排放、有害废弃物(城市垃圾、工业废渣、核废料等)的堆放和地下处置,必须经过环境地质可行性论证及环境影响评价,征得环境保护部门批准后方能施行。

7区域地下水水质评价

对一选定区域(如省、市、县等)其水质类别的确定,先计算该区域内各污染指标的算术平均值,即:∑=n x X i ,其中n 为监测井的个数,根据区域污染指标的算术平均值确定各污染指标的水质级别,根据单项组分评价或综合评价确定地下水水质。

7.1 水质达标评价

采用单因子评价地下水水质,即有一项指标值超过《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III 类标准限值就认为本监测点位超标。

超标率(%)=超标井数/监测井数 (3-4) 7.2 主要污染物确定 7.2.1 综合污染指数

i

ij

m i C P X C (3-5) 1

n j ij i P P (3-6)

式中,P ij为i项污染指标的污染指数;P j为综合污染指数;c i为某项污染指标检出浓度的平均值;c i0为某项污染指标的评价标准;X m为某项污染物的超标率;n 为参加评价的污染物项数。

7.2.2 污染分担率

K j=P ij/P j×100% (3-7)

式中:K j-j项污染物在该监测井诸污染物中的污染分担率

P ij、P j、n同前。

依据式(3-5)、(3-6)、(3-7)可以计算出综合污染指数、污染分担率,根据污染分担率决定主要污染物。

7.3 主要级别确定

以某一或两个类别比例之和大于70%的类别确定为主要类别。

7.4 质量趋势分析

7.4.1 不同时段定量比较

7.4.1.1 同一监测井、区域与前一时段和前一年同期比较

假设:

评价区域内总的监测井数:M

I~III类监测井增加量:P

V~劣V类监测井增加量:Q

规定如下:

明显(显著)好转:P-Q>0且(P-Q)/M>0.05

略有(有所)好转:P-Q>0且(P-Q)/M∈(0,0.05)

稳定(持平):P-Q=0

略有(有所)恶化:P-Q<0且(P-Q)/M∈(-0.05,0)

明显(显著)恶化:P-Q<0且(P-Q)/M<-0.05

7.4.1.2 同一监测井、区域多时段比较

采用秩相关系数法:

衡量污染变化趋势在统计上有无显著性,最常用的技术是Daniel的趋势检

验法,它使用了Spearman 秩相关系数。

为使用这个方法,要求具备足够的数据,一般至少应采用四个期间的数据,给出时间周期Y 1……Y N ,和它们的相应值X (即年均值c 1……c N ),从大到小排列好,统计检验用的秩相关系数按下式计算:

23

1

1(6

)/()N

j

i i r d N N (3-8)

d i =X i -Y i (3-9)

式中,r j 为秩相关系数;N 为水质监测频次,年或月,日;X i 周期i 到周期N 按浓度值从小到大排列的序号;Y i 为按实测时间排列的序号。

d i 为变量X i 和变量Y i 的差值。

秩次相关关系r j 大,趋势显著。

由α= 0.05 得到临界值0.975/1p

W u N ,

u 0.975=1.96,当j p r W 时,趋势显著,r j 为正时是上升趋势,r j 为负时是下降趋

势。

为计算r j ,在表上先按实测值周期i 到周期N (年或月,日)从小到大排列的序数(即第i 个数据与后面所有的数据比较后按从小到大的顺序排列时,第i 个数据所在的序数)。

后面再列出按实测时间排列的序数;d i 值为这两列值之差。

取每个d i 的平方,然后对全部d i 2

求和得∑=N

i i d 1

2

,再把

这个数和N (时间数)直接代入公式(3-8)中去。