椎管内肿瘤的影像诊断及鉴别诊断

- 格式:pptx

- 大小:10.22 MB

- 文档页数:33

•又称血管网状细胞瘤、血管网织细胞瘤、成血管细胞瘤。

•起源于中胚叶能分化为血管及内皮细胞的成血管细胞。

•是一种良性真性血管性肿瘤,WHO I级,占髓内肿瘤的1.0%–7.2%。

•多见于青壮年,年龄约20~40岁,无明显性别差异。

•慢性起病,进行性加重,多表现为疼痛、运动障碍、感觉异常,其他包括走路不稳、反射亢进、肌肉无力等。

•多数肿瘤手术切除后可治愈,约1/4患者出现术后复发。

•大部分为髓内病变(75%),硬膜内、硬膜下可见。

•病变多见于胸髓(50%)和颈髓( 40% ),而腰骶髓较少见。

•常位于脊髓的表浅部位, 尤其是脊髓背侧,包埋于后根。

•血供丰富,主要血供来自脊髓后动脉与脊髓外侧动脉的分支,当肿瘤累及脊髓腹侧软膜,脊髓前动脉也参与血供。

•2/3的病灶为单发, 多发者则常见于(VHL)综合征患者。

•组织学上:瘤组织基本成分是不同成熟阶段的毛细血管和血管网间呈片状巢状分布的吞噬脂质的间质细胞。

•病理:由富含血管的肿瘤结节和囊肿构成,囊壁是由胶质细胞增生形成的假包膜,囊肿内为清亮黄色液体,囊肿型的结节和实质型瘤体质软,暗红色,富含小血管,周边可有由簇状扩张毛细血管团组成丰富的血管床,突出脊髓表面。

•免疫组化染色显示CD31、CD34、Vim和S-100均为阳性,GFAP、EMA均为阴性。

•有典型的囊壁形成,附壁结节常位于脊髓背侧。

•T1WI见低信号光滑囊腔及其囊液,囊液信号稍高于脑脊液(与囊液蛋白含量高有关)。

•增强扫描T1WI示囊壁不强化,附壁结节明显强化。

•若囊壁由胶原纤维构成,多不强化,囊壁由胶质增生,或有肿瘤组织参与构成时可强化。

•T1WI平扫和增强是检测血管母细胞瘤最敏感序列。

女,17岁,腰背痛20余天,双下肢冰冷感,排尿费力1周。

•肿瘤所在节段脊髓增粗, T1WI上肿瘤呈等或稍低信号,T2WI呈高信号,边界不清楚。

•增强T1WI肿瘤呈条块状, 强化明显, 部分强化可不均匀, 但边界清楚。

椎管内肿瘤的影像学诊断椎管内肿瘤的影像学诊断椎管内肿瘤是指生长于脊柱脊髓腔内的肿瘤,是一种较为常见的神经系统疾病。

本文将详细介绍椎管内肿瘤的影像学诊断方法,包括影像学检查、病理特征和临床诊断,以期帮助读者更好地了解和应对这种疾病。

一、椎管内肿瘤概述椎管内肿瘤是指生长于脊柱脊髓腔内的肿瘤,主要包括神经鞘瘤、神经纤维瘤、脊膜瘤等。

这类肿瘤的发病率较高,对患者的生活质量和健康状况造成严重的影响。

及早诊断和治疗对于改善患者的预后具有重要意义。

二、症状与检查椎管内肿瘤的早期症状通常较为隐蔽,患者可能会出现轻微的肢体麻木、疼痛、无力等症状。

随着病情的发展,可能会出现感觉障碍、肌肉萎缩、大小便失禁等严重症状。

在进行影像学检查之前,医生会首先关注患者的病史和症状,了解病情的发展趋势。

三、影像学诊断1、MRI检查:MRI(磁共振成像)是目前诊断椎管内肿瘤最常用的影像学方法。

它能够清晰地显示肿瘤的位置、大小、形态以及与周围组织的解剖关系,对于指导治疗方案具有重要意义。

2、CT检查:CT(计算机断层扫描)对于显示骨质变化和钙化灶更为敏感。

在某些情况下,如神经鞘瘤的钙化或脊膜瘤的骨质压迫变形,CT检查能够提供更为精确的信息。

3、脊髓造影:脊髓造影是一种直接观察脊髓内部形态的方法。

通过向椎管内注射造影剂,能够清晰地显示肿瘤对脊髓的压迫程度和位置。

4、病理学检查:在手术切除或穿刺取样后,医生会对肿瘤进行病理学检查,以确定肿瘤的细胞类型和恶性程度。

这对于制定后续的治疗方案具有指导意义。

四、治疗方案根据病情的严重程度和肿瘤的性质,医生会制定个性化的治疗方案。

大多数椎管内肿瘤需要手术治疗,通过手术切除肿瘤以减轻压迫和改善症状。

对于无法完全切除的肿瘤,可能需要结合放疗和/或化疗进行综合治疗。

五、预防措施目前没有特定的方法可以预防椎管内肿瘤的发生,但通过健康的生活方式和定期的体检,有助于降低患病风险。

此外,对于已经确诊的患者,定期随访和复查有助于及时发现病情的变化,从而采取相应的治疗措施。

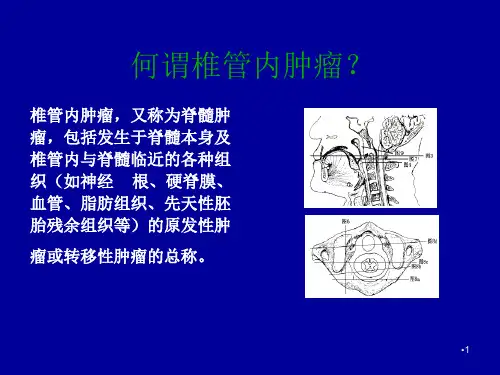

第2章椎管内肿瘤及瘤样病变椎管内肿瘤,它包括发生于椎管内各种组织(如脊髓、血管、神经根、脊膜以及脂肪组织等)的原发性和继发性肿瘤。

原发性椎管内肿瘤人群发病率一般为0.9~2.5/10万/年。

椎管内肿瘤可以发生在任何年龄,但以20~40岁最多见。

男性略多于女性,约为1.6:1。

根据肿瘤的部位,可将椎管内肿瘤分为髓内肿瘤和髓外硬膜下、髓外硬膜外肿瘤。

髓内肿瘤主要有星形细胞瘤、室管膜瘤、和血管母细胞瘤等。

在椎管内肿瘤中,髓外硬膜下肿瘤最常见,约占整个椎管内肿瘤的60%,包括神经鞘瘤、脊膜瘤、神经纤维瘤以及脑肿瘤在椎管内的种植性肿瘤等。

髓外硬膜外肿瘤中以恶性肿瘤居多,包括转移瘤、淋巴瘤、脊索瘤和黑色素瘤等。

常规的X线平片及脊髓造影由于密度分辩率所限,所以当肿瘤较小时,一般多无阳性发现;当肿瘤较大而压迫硬膜囊或骨结构时,这些常规方法则仅仅能提示有椎管内或髓内占位。

MR由于具有多方位成像和软组织分辨率高的特点,可清楚显示肿瘤的全貌及与脊髓的毗邻关系,因而目前已成为椎管内肿瘤的首选检查方法,增强扫描应作为检查常规。

没有MR时,可以做CT或CT脊髓造影检查[王忠诚(1998)]。

第1节髓内肿瘤1.1星形细胞瘤一、概述星形细胞瘤(astrocytoma)占全部髓内肿瘤的20~30%,但其构成比与年龄有关。

小儿星形细胞瘤约占髓内肿瘤的50-60%;成年人星形细胞瘤约占全部髓内肿瘤的30-40%。

一般讲,脊髓内星形细胞瘤比脑内星形细胞瘤恶性程度低。

肿瘤可为囊性、实性或混合性。

大约75%的肿瘤位于颈胸段脊髓,20%位于腰段脊髓,5%发生于终丝。

二、肿瘤病理和生物学行为星形细胞瘤起源于脊髓的星形胶质细胞,肿瘤常常呈浸润性生长,因此肿瘤往往无确切边界。

肿瘤内部坏死较常见,约20~30%合并有继发性脊髓空洞。

少数肿瘤呈膨胀性生长,与周围正常脊髓分界较清楚。

肿瘤的上下端多在2-3个椎体范围内。

1 岁以下小儿肿瘤可侵及整个脊髓。

椎管内肿瘤首选MRI检查,既可定位又可定性,尤其在定位诊断上,MRI具有独特的优势。

椎管内肿瘤的定位诊断,按肿瘤的发生部位,椎管内肿瘤可分为:

1、髓内肿瘤:脊髓增粗,伴有囊性变及病变部位上下端脊髓空洞形成,蛛网膜下腔变窄、消失,硬膜外间隙变形是髓内肿瘤的特征;

2、髓外硬膜下肿瘤:“硬膜下征”表现为病侧蛛网膜下腔增宽,脊髓受压向健侧移位是髓外硬膜下肿瘤的共同特征;

3、硬膜外肿瘤:提示硬膜外病变的主要依据是“硬膜外征”,即肿瘤与脊髓之间T1WI可见低信号裂隙,此为硬脊膜影像及受压变窄的蛛网膜下腔。

肿瘤侧椎管内脂肪中断。

局部硬脊膜增厚。

可伴椎体及附件骨质破坏。

简述脊髓髓内肿瘤、髓外硬膜内和髓外硬膜外肿瘤的临床特点及鉴别诊断要点椎管肿瘤根据发生部位可分为髓内肿瘤、髓外硬膜内肿瘤、髓外硬膜外肿瘤。

[临床表现]椎管内肿瘤症状主要由局部压迫神经根痛和传导束征,表现为运动感觉和括约肌功能障碍,表现为肢体无力、肌肉萎缩和截瘫,肌张力和腱反射异常和大小便功能失常。

髓内肿瘤引起的传导束症状是从上向下发展;而髓外肿瘤则相反,是由下向上发展,最后到达肿瘤压迫的节段。

[影像学表现]MR表现:(1)髓内肿瘤:①脊髓局限性增粗。

②病灶周围蛛网膜下腔变窄或闭塞。

(2)髓外硬膜内肿瘤:①病灶较局限,边缘光滑清楚;脊髓受压变形,并向对侧移位。

②肿瘤侧蛛网膜下腔增宽,而肿瘤对侧蛛网膜下腔变窄。

(3)髓外硬膜外肿瘤:①硬膜外肿块形态常不规则,呈上下径较长的扁平形.②肿块向内压迫脊膜囊,造成邻近蛛网膜下腔的变窄,脊髓受压向对侧移位。

Amold-Chiari Malformation又称为小脑扁桃体下疝畸形指小脑下部或同时有脑干下部和第四脑室之畸形,向下作舌形凸出,并越过枕骨大孔嵌入椎管内,可以伴有或不伴有脊髓空洞。

主要表现为头痛和视盘水肿等颅压增高征、共济失调(表现为小脑性或脊髓性共济失调)、锥体束征、后组颅神经和上颈髓脊神经麻痹。

脑干小脑MRI检查可发现小脑扁桃体下疝畸形改变。

手术主要采用后颅窝小骨窗减压+软脑膜下小脑扁桃体部分切除术+硬脑膜成形术,伴有脊髓空洞的行空洞脊蛛网膜下腔分流术。

Rathke’s cysts是一个良性的上皮细胞囊腔,内含粘性囊液,通常发生于蝶鞍部位,是起源于Rathke氏囊的残存物,胚胎3~4周时原始口腔上皮嘴部突起形成,囊的顶端伸长形成颅咽管,与第三脑室底部组织的漏斗突起形成垂体前叶、结节部分、中间部。

12周时颅咽管近端闭合,如果不同时闭合则在垂体前后叶之间形成Rathke氏囊肿。

临床主要表现为垂体功能障碍,视功能障碍和头痛,临床症状和影像学表现与垂体腺瘤,颅咽管瘤等鉴别诊断困难。