人教版八年级语文上册部编版《藤野先生》

- 格式:pptx

- 大小:734.96 KB

- 文档页数:26

部编版八年级上册语文第5课《藤野先生》课文原文及教案导读:本文部编版八年级上册语文第5课《藤野先生》课文原文及教案,来源互联网,仅供读者阅读参考.课文东京也无非是这样。

上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。

实在标致极了。

中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。

但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。

”到别的地方去看看,如何呢?我就往仙台的医学专门学校去。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。

不知怎地,我到现在还记得这名目。

其次却只记得水户了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

仙台是一个市镇,并不大;冬天冷得利害;还没有中国的学生。

大概是物以希为贵罢。

北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温室,且美其名曰“龙舌兰”。

我到仙台也颇受了这样的优待,不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。

我先是住在监狱旁边一个客店里的,初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。

在这呼吸不息的地方,蚊子竟无从插嘴,居然睡安稳了。

饭食也不坏。

但一位先生却以为这客店也包办囚人的饭食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。

我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。

于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。

从此就看见许多陌生的先生,听到许多新鲜的讲义。

解剖学是两个教授分任的。

最初是骨学。

其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

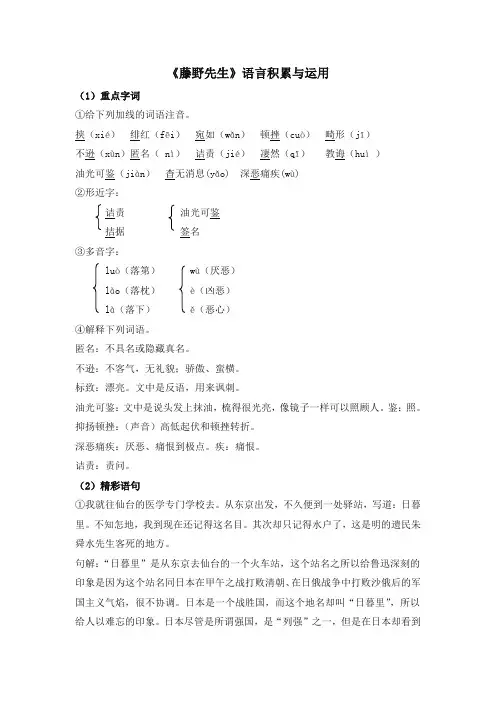

《藤野先生》语言积累与运用(1)重点字词①给下列加线的词语注音。

挟(xié)绯红(fēi)宛如(wǎn)顿挫(cuò)畸形(jī)不逊(xùn)匿名( nì)诘责(jié)凄然(qī)教诲(huì)油光可鉴(jiàn)杳无消息(yǎo) 深恶痛疾(wù)②形近字:诘责油光可鉴拮据签名③多音字:luò(落第) wù(厌恶)lào(落枕)è(凶恶)là(落下)ě(恶心)④解释下列词语。

匿名:不具名或隐藏真名。

不逊:不客气,无礼貌;骄傲、蛮横。

标致:漂亮。

文中是反语,用来讽刺。

油光可鉴:文中是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照顾人。

鉴:照。

抑扬顿挫:(声音)高低起伏和顿挫转折。

深恶痛疾:厌恶、痛恨到极点。

疾:痛恨。

诘责:责问。

(2)精彩语句①我就往仙台的医学专门学校去。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。

不知怎地,我到现在还记得这名目。

其次却只记得水户了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

句解:“日暮里”是从东京去仙台的一个火车站,这个站名之所以给鲁迅深刻的印象是因为这个站名同日本在甲午之战打败清朝、在日俄战争中打败沙俄后的军国主义气焰,很不协调。

日本是一个战胜国,而这个地名却叫“日暮里”,所以给人以难忘的印象。

日本尽管是所谓强国,是“列强”之一,但是在日本却看到“日暮里”这样的地名,这不能不使青年鲁迅产生预感,这国主义的日本总有一在要没落。

水户是明的遗民朱舜水客死的地方,朱舜水是浙江余姚人,明亡后,不肯为清政府效劳,去日本讲学,力图复明,百折不挠,“自誓非中国恢复不归”,以致老死异国,鲁迅这时身居异国,对这样一位具有民族气节的学者自然会产生敬仰之情。

鲁迅对日暮里和水户怀有深刻的印象的原因都出之于他的爱国主义思想。

②我先是住在监狱旁边一个客店里的,初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。

《藤野先生》《回忆我的语文老师》阅读练习及答案阅读下面的材料,完成5—9题(甲)藤野先生(节选)过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。

到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,——他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。

“我的讲义,你能抄下来么?”他问。

“可以抄一点。

”“拿来我看。

”我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送他看一回。

我拿下来打开看时,很吃一惊,同时感到一种不安和感激。

原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。

这样一直继续到教完了他所担任的功课;骨学,血管学,神经学。

(乙)回忆我的语文老师曹文轩我所有的老师都学养深厚,比如说我的数学老师,他的板书也特别棒。

因为我们特别喜欢他的板书,所以每次在他上数学课之前,我们都不是用黑板擦,而是用湿毛巾反复地擦拭,直到把这块黑板擦得黑亮黑亮的。

他讲数学课的时候,一边讲一边从右上角开始写那些公式、那些定理,等把课讲完,正好是一整面黑板的字。

可惜当时没有相机,如果用相机把那个画面拍下来,今天装裱起来,挂在家里的墙上,就是一幅非常有装饰感、现代性很强的画。

那些老师各有各的品性,各有各的脾气。

特别要感激的是我的语文老师,她是南京大学的高材生,是一个高高的,身体非常扁平的女人。

这位女性是我心目中最高贵、最美丽的人。

在以后的生活中,我千百次寻找过,但是再也没有找到过一位这样的女性。

我记得她第一次走上讲台,把两只手轻轻地悬在讲台上,她没有带粉笔,没有带备课笔记,也没有带语文教材,是空手走上来的。

她望着我们,说:“同学们,什么叫‘语文’。

”然后她用了两节课的时间,给我们阐释了什么叫“语文”。

那期间,天开始下雨,她把脑袋转向窗外,对我们说:“同学们,你们知道吗,一年四季的雨是不一样的。

”然后她又说:“同学们,你们知道吗,一天里的雨也是不一样的,上午的雨与早晨的雨不一样,下午的雨与上午的雨也不一样,傍晚的雨与夜里的雨也不一样。

《藤野先生》写作背景

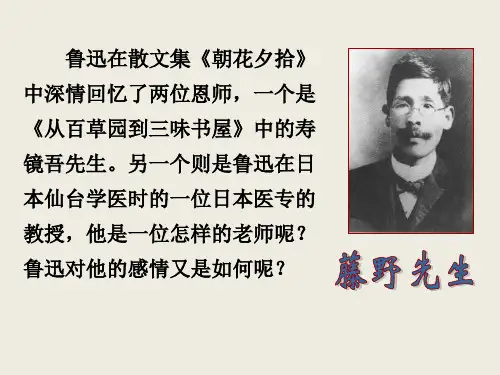

《藤野先生》这篇散文,1926年10月12日写于厦门大学。

它主要记叙了1904年夏末至1906年初春作者在日本留学时的一段学习与思想经历,重点回忆了与这段经历有重要关系的藤野先生。

1902年3月,22岁的鲁迅为了寻求救国救民的真理,离别祖国,到日本留学。

1904年8月入仙台医学专门学校学医。

他想用医学“救活像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医”,为反压迫、反侵略的斗争出力;还想以医学作为宣传新思想的工具,启发人们社会改革的信仰,达到改造国家的目的。

但是,现实的教育,使他终于认识到“医学并非一件紧要事”,重要的是改变人们的精神,于是1906年秋便弃医从文,离开仙台去东京,决定用文艺唤醒人民,使祖国富强起来。

鲁迅在仙台医专学习期间,结识了藤野先生,并建立了深挚的情谊。

鲁迅与藤野先生分别20年后的1926年,正值中国第一次国内革命战争进入高潮的时期,也是鲁迅世界观发生伟大飞跃的前夜。

这年秋天,在反动军阀及其御用文人的迫害下,鲁迅离开北京,来到厦门。

他在一封信中曾说:“我来厦门,虽是为了暂避军阀官僚‘正人君子’们的迫害;然而小半也在休息几时,使有些准备。

”所谓“休息”和“准备”,乃是回顾自己走过的革命路程,清理和解剖自己的思想,总结斗争经验,以迎接新的、更大的战斗。

《藤野先生》就是这时在厦门大学图书馆楼上写成的。

《藤野先生》内容简介(3篇)《藤野先生》记录作者在日本留学时期的学习生活,叙述在仙台医专受日本学生歧视、侮辱和决定弃医从文的经过。

作者突出地记述日本老师藤野先生的严谨、正直、热诚、没有民族偏见的高尚品格,说“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道”。

表达了对藤野先生深情的怀念。

第二篇:《藤野先生》内容简析本文是一篇回忆散文,看来似乎是十分零散的生活片断,却都是有机地统一在作者的爱国主义思想中。

本文内容丰实,笔意纵横,形散神凝,错落有致,一条鲜明的爱国主义思想线索贯串了全文,使每个看来似乎是平淡无奇的生活片断闪耀着夺目的光华,从而给读者以深刻的启迪。

作者从东京到仙台学医的几个生活片断,其中有东京“清国留学生”的生活情况,有东京到仙台的旅途回忆,有在仙台的食住情况,也有受到日本具有狭隘民族观念的学生的排斥,还有一次看电影受到的刺激,而重点却是记叙藤野先生的可贵品质。

这些如文章开头第一句就写“东京也无非是这样”,这是紧接《朝华夕拾》中的前篇《琐记》的。

在《琐记》中,作者写到在南京求学时一片“乌烟瘴气”,什么也学不到,“所余的还只有一条路,到外国去”。

本篇由东京写起,觉得“东京也无非是这样”,接着以讽刺的笔触描写了“清国留学生”庸俗不堪的生活,反衬出作者寻求革命真理的热切心情。

描写作者回忆起“日暮里”和“水户”这两个地名,表现了作者忧国忧民的思想。

描写藤野先生的可贵品质,同时交织着对自己的责备和对老师感激心情,巧妙地突出了作者为祖国而刻苦学习的精神。

描写看电影受到刺激,决定“弃医从文”,目的就是为寻找救国的道路。

总之,鲁迅与藤野先生相见、相处、相别的过程,也正是他的爱国主义思想不断发展的过程。

他只身到仙台学医是出于爱国主义激情,后来也正是由于作者怀着炽烈的爱国主义,才与藤野先生结成深厚的友谊,最后也正是由于爱国主义思想的发展,他毅然离开了藤野先生。

第三篇:这篇散文作者通过对留学日本生活时的回忆,以深切怀念之情,热烈赞颂藤野先生辛勤治学、诲人不倦的精神及其严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚的友谊;同时,也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。

八年级上册语文《藤野先生》课文教学设计【优秀8篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、总结计划、心得体会、演讲致辞、策划方案、合同协议、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, summary plans, insights, speeches, planning plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!八年级上册语文《藤野先生》课文教学设计【优秀8篇】《藤野先生》这篇文章有明暗两条线索:作者与藤野先生的交往为明线,作者的爱国主义思想是暗线。