浅析秦腔传统剧《三滴血》的艺术特色

- 格式:pdf

- 大小:194.64 KB

- 文档页数:2

秦腔剧目情节分享众所周知,戏剧的表演重要的是在表达剧中人物心理以及表现人物形象,对于演员来说,对于某个剧目的剧情深入的了解,能够更加容易对人物心理的理解,才能更好的表现人物心理特征;作为戏迷,若对剧情有所了解,才会更好的欣赏戏曲。

才能体会到剧中人物的心理特征。

因此,无论是演员还是戏迷,对剧情的了解是很有必要的。

这几年来,通过各种渠道,收集整理了大量常见秦腔剧目剧情,为了更好的帮助大家欣赏戏曲,提高欣赏水平,现在分别一一贴出来,与大家分享,望各位支持,谢谢!1、《火焰驹》剧情介绍:《火焰驹》又名《卖水记》,秦腔传统名剧,原为清代剧作家李芳桂创作之碗碗腔剧本。

宋时,番邦北狄王造反,李彦荣奉命挂帅出征。

朝中奸臣王强与兵部尚书李绶(李彦荣之父)不和,诬告李彦荣投敌,朝廷遂将李绶下入天牢,李家被满门抄封,家人被赶出京城。

李绶次子彦贵危难之中向居住在苏州的岳父黄璋求援,黄璋却冷目相向,悔婚退亲。

彦贵在无奈之中,靠沿街卖水度日,侍奉老母。

一日,彦贵卖水被未婚妻黄桂英之丫环芸香看见,芸香引其与桂英相会,并约好夜晚在花园赠金。

岂料三人举动被家人王良发现,王将此事密告黄璋,黄璋命王良杀死芸香,栽赃于彦贵,预知彦贵于死地。

苏州知府受贿,将彦贵判处死刑,秋后待决。

李家连遭危难之事被贩马义士艾谦知晓,艾谦乘火焰驹日夜兼程,入番报信。

彦荣领兵归劫杀场,救出彦贵,合家团圆。

此剧流传久远,版本甚多,现除演出本戏外,其中《卖水》、《打路》、《祭桩》、等折戏亦经常单独演出,《表华》、《赏景》更是脍炙人口的驰名唱段。

1958年此剧被长影拍成首部秦腔彩色影片之后,影响更大。

2、《狸猫换太子》剧情介绍:《狸猫换太子》又名《铡郭槐》、《打黄袍》、《火化冷宫》,秦腔传统剧。

宋真宗时,刘妃为了争宠夺位,暗与太监郭槐定下“狸猫换太子”之计,于李妃产子之时,诬陷李妃“产下妖物,玷辱宫闱”。

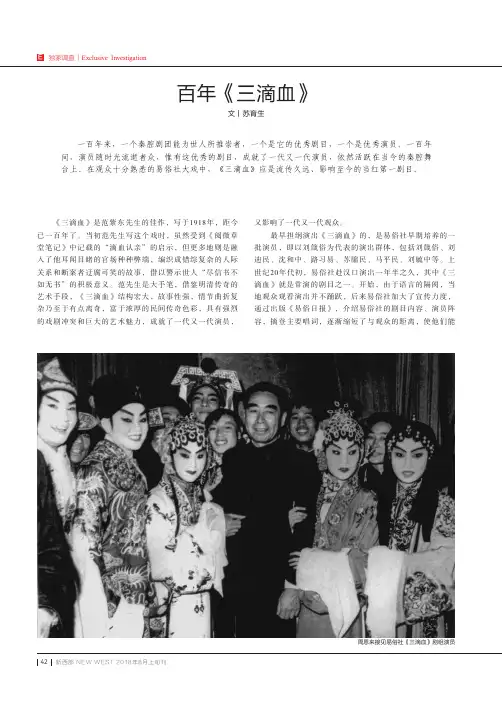

2新西部 NEW WEST 2018年8月上旬刊《三滴血》是范紫东先生的佳作,写于1918年,距今已一百年了。

当初范先生写这个戏时,虽然受到《阅微草堂笔记》中记载的“滴血认亲”的启示,但更多地则是融入了他耳闻目睹的官场种种弊端,编织成错综复杂的人际关系和断案者迂腐可笑的故事,借以警示世人“尽信书不如无书”的积极意义。

范先生是大手笔,借鉴明清传奇的艺术手段,《三滴血》结构宏大,故事性强,情节曲折复杂乃至于有点离奇,富于浓厚的民间传奇色彩,具有强烈的戏剧冲突和巨大的艺术魅力,成就了一代又一代演员,一百年来,一个秦腔剧团能为世人所推崇者,一个是它的优秀剧目,一个是优秀演员。

一百年间,演员随时光流逝者众,惟有这优秀的剧目,成就了一代又一代演员,依然活跃在当今的秦腔舞台上。

在观众十分熟悉的易俗社大戏中,《三滴血》应是流传久远、影响至今的当红第一剧目。

文丨苏育生百年《三滴血》又影响了一代又一代观众。

最早担纲演出《三滴血》的,是易俗社早期培养的一批演员,即以刘箴俗为代表的演出群体,包括刘箴俗、刘迪民、沈和中、路习易、苏牖民、马平民、刘毓中等。

上世纪20年代初,易俗社赴汉口演出一年半之久,其中《三滴血》就是常演的剧目之一。

开始,由于语言的隔阂,当地观众观看演出并不踊跃,后来易俗社加大了宣传力度,通过出版《易俗日报》,介绍易俗社的剧目内容、演员阵容,摘登主要唱词,逐渐缩短了与观众的距离,使他们能周恩来接见易俗社《三滴血》剧组演员独家调查丨Exclusive InvestigationE3新西部 NEW WEST 2018年8月上旬刊看懂秦腔,爱看秦腔。

当地媒体力推《三滴血》中晋信书的扮演者、易俗社丑角演员苏牖民,说他“浑身均是戏”,有时并不开口,却令观众捧腹大笑。

而以擅演双生双旦的刘箴俗、刘迪民、沈和中,在这个戏中分别扮演李晚春、贾莲香和周天佑,表演生动,配合默契,以致有文章说,三人缺一不可,如“二刘一沈去一,而差千丈矣”。

作者: 李有军[1]

作者机构: [1]西北大学文学院

出版物刊名: 戏曲艺术

页码: 49-57页

年卷期: 2019年 第3期

主题词: 易俗社;《三滴血》;经典化;剧本改编;媒介传播

摘要:易俗社范紫东先生秦腔剧作《三滴血》历经百年演绎,至今依然占据秦腔舞台中心。

囿于民国与新中国迥异的时代语境,《三滴血》剧本建国后被集体性改编。

全剧讽喻主观主义、教条主义旨归契合了延安文艺以来国家对官僚主义、教条主义和“本本主义”的批判。

《三滴血》精妙的戏剧构思,颇具世俗审美的舞台艺术趣味和彰显华夏民族审美精神的文化品格,赓续了传统戏曲的经典化路径。

戏曲电影《三滴血》全国公映与掌握文化领导权中共高层推进的三大秦班“十三省巡演”,更在戏曲媒介传播维度促推了秦腔《三滴血》经典化建构。

| 艺术教育论秦腔文化的思想政治教育意蕴□朱晓雯/文秦腔自明清时期兴起,在中华大地上流传至今,有着地域性强、传播力广、教化力高的显著特点,是中华优秀传统文化的瑰宝。

秦腔也是中华民族最古老的戏剧之一,兴起于陕北、甘肃地区一带,以粗犷豪放、生活气息浓郁的独特表演风格给观众留下深刻印象。

秦腔戏曲艺术历经千百年历史发展逐步形成了秦腔文化,是地域性极强的文化样本,对于西部地区人民起着精神慰藉的重要作用,具有很强的教化功能和现实意义。

秦腔文化因其独特的功能、地位以及蕴含的丰富教育内容,在思想政治教育领域发挥独到的价值,为思政工作开辟新思路。

1 强化秦腔文化思想政治教育价值的必要性从世界视阈来看,秦腔文化既是中华民族的精神宝藏,也是彰显中华文化独特性的文化名片。

以秦腔为媒介搭建思想政治教育平台,将文艺元素与思政教育相结合,是营造艺术化思想政治教育环境的初步尝试,也更加彰显出秦腔文化“高台教化”的重要功能。

1.1 推动精神文明建设的必然要求当前,我国精神文明建设在道德领域虽呈现出健康向上的良好态势,但在一些领域不乏存在道德失范现象,所以加强精神文明建设仍是我国坚持和发展中国特色社会主义过程中的一大着力点。

“加强公民道德建设是一项长期而紧迫、艰巨而复杂的任务,要适应新时代新要求,坚持目标导向和问题导向相统一,进一步加大工作力度,把握规律、积极创新,持之以恒、久久为功,推动全民道德素质和社会文明程度达到一个新高度。

[1]”秦腔剧目中的生活元素和地方特色唱腔可作为推动西北地区精神文明建设的驱动力,营造向上向善的文化氛围,充分发挥其德育和美育功能。

思想政治教育的根本目标是要不断提高人们的思想道德素质,提高人们认识世界和改造世界的能力,为建设有中国特色的社会主义,实现共产主义而努力奋斗。

因而,进行精神文明建设与思想政治教育的根本目标殊途同归。

1.2 新时代文化建设的应然之义文化是一个国家、一个民族的精神家园和灵魂。

新时代文化建设在把握当下文化发展态势的同时,还需依托中华优秀传统文化,在继承的基础上创新。

秦腔剧目情节分享众所周知,戏剧的表演重要的是在表达剧中人物心理以及表现人物形象,对于演员来说,对于某个剧目的剧情深入的了解,能够更加容易对人物心理的理解,才能更好的表现人物心理特征;作为戏迷,若对剧情有所了解,才会更好的欣赏戏曲。

才能体会到剧中人物的心理特征。

因此,无论是演员还是戏迷,对剧情的了解是很有必要的。

这几年来,通过各种渠道,收集整理了大量常见秦腔剧目剧情,为了更好的帮助大家欣赏戏曲,提高欣赏水平,现在分别一一贴出来,与大家分享,望各位支持,谢谢!1、《火焰驹》剧情介绍:《火焰驹》又名《卖水记》,秦腔传统名剧,原为清代剧作家李芳桂创作之碗碗腔剧本。

宋时,番邦北狄王造反,李彦荣奉命挂帅出征。

朝中奸臣王强与兵部尚书李绶(李彦荣之父)不和,诬告李彦荣投敌,朝廷遂将李绶下入天牢,李家被满门抄封,家人被赶出京城。

李绶次子彦贵危难之中向居住在苏州的岳父黄璋求援,黄璋却冷目相向,悔婚退亲。

彦贵在无奈之中,靠沿街卖水度日,侍奉老母。

一日,彦贵卖水被未婚妻黄桂英之丫环芸香看见,芸香引其与桂英相会,并约好夜晚在花园赠金。

岂料三人举动被家人王良发现,王将此事密告黄璋,黄璋命王良杀死芸香,栽赃于彦贵,预知彦贵于死地。

苏州知府受贿,将彦贵判处死刑,秋后待决。

李家连遭危难之事被贩马义士艾谦知晓,艾谦乘火焰驹日夜兼程,入番报信。

彦荣领兵归劫杀场,救出彦贵,合家团圆。

此剧流传久远,版本甚多,现除演出本戏外,其中《卖水》、《打路》、《祭桩》、等折戏亦经常单独演出,《表华》、《赏景》更是脍炙人口的驰名唱段。

1958年此剧被长影拍成首部秦腔彩色影片之后,影响更大。

2、《狸猫换太子》剧情介绍:《狸猫换太子》又名《铡郭槐》、《打黄袍》、《火化冷宫》,秦腔传统剧。

宋真宗时,刘妃为了争宠夺位,暗与太监郭槐定下“狸猫换太子”之计,于李妃产子之时,诬陷李妃“产下妖物,玷辱宫闱”。

真宗听信谗言,将李妃囚禁冷宫。

刘妃又命寇珠将太子抛入金水桥下溺死,寇珠不忍,与太监陈琳商定救太子之策,逢刘妃、郭槐查宫,多亏寇珠机智,巧送太子出宫,交八贤王抚养。

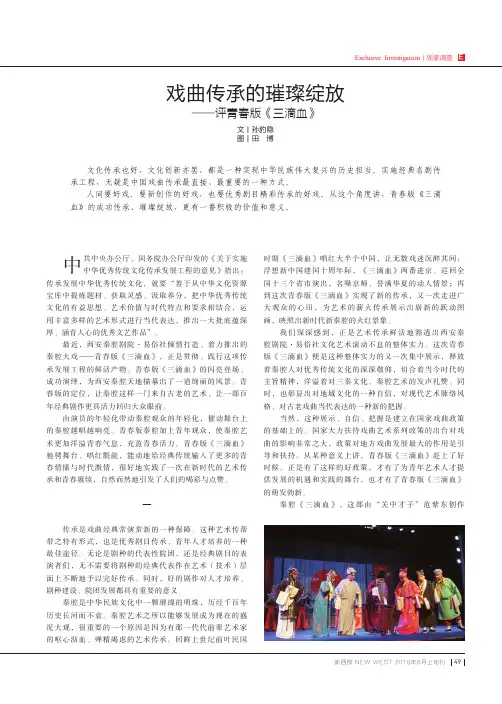

新西部 NEW WEST 2018年8月上旬刊中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出:传承发展中华优秀传统文化,就要“善于从中华文化资源宝库中提炼题材、获取灵感、汲取养分,把中华优秀传统文化的有益思想、艺术价值与时代特点和要求相结合,运用丰富多样的艺术形式进行当代表达,推出一大批底蕴深厚、涵育人心的优秀文艺作品”。

最近,西安秦腔剧院·易俗社倾情打造、着力推出的秦腔大戏——青春版《三滴血》,正是贯彻、践行这项传承发展工程的鲜活产物。

青春版《三滴血》的闪亮登场、成功演绎,为西安秦腔天地描摹出了一道绚丽的风景。

青春版的定位,让秦腔这样一门来自古老的艺术、让一部百年经典剧作更具活力回归大众眼前。

由演员的年轻化带动秦腔观众的年轻化,催动舞台上的秦腔越唱越响亮。

青春版秦腔加上青年观众,使秦腔艺术更加洋溢青春气息,充盈青春活力。

青春版《三滴血》驰骋舞台、唱红氍毹,能动地给经典传统输入了更多的青春情愫与时代激情,很好地实践了一次在新时代的艺术传承和青春赓续,自然而然地引发了人们的喝彩与点赞。

一传承是戏曲经典常演常新的一种保障。

这种艺术传帮带之特有形式,也是优秀剧目传承、青年人才培养的一种最佳途径。

无论是剧种的代表性院团,还是经典剧目的表演者们,无不需要将剧种的经典代表作在艺术(技术)层面上不断地予以完好传承。

同时,好的剧作对人才培养、剧种建设、院团发展都具有重要的意义。

秦腔是中华民族文化中一颗璀璨的明珠,历经千百年历史长河而不衰。

秦腔艺术之所以能够发展成为现在的盛况大观,很重要的一个原因是因为有那一代代前辈艺术家的呕心沥血、殚精竭虑的艺术传承。

回眸上世纪前叶民国文化传承也好,文化创新亦罢,都是一种实现中华民族伟大复兴的历史担当。

实施经典名剧传承工程,无疑是中国戏曲传承最直接、最重要的一种方式。

人间要好戏。

要新创作的好戏,也要优秀剧目精彩传承的好戏。

从这个角度讲,青春版《三滴血》的成功传承、璀璨绽放,更有一番积极的价值和意义。

初识秦腔——秦腔传统剧《三滴血》观后

何雨南

【期刊名称】《当代戏剧》

【年(卷),期】2010()4

【摘要】“山川不同,便风俗区别,风俗区别,便戏剧存异;普天之下人不同貌, 剧不同腔;京,豫,晋,越,黄梅,二簧,四川高腔,几十种品类;或问:历史最悠久者,文武最正经者,是非最汹汹者?曰:秦腔也。

”一段来自作家贾平凹长篇小说《秦腔》的描写,不由得让你想去身临其境地感受这古老艺术的魅力,去探究秦腔的神秘所在。

2009年11月16日,由陕西省文化厅举办的,展示当今中国秦腔最高水平的“陕西秦腔文化周”活动在北京拉开帷幕。

是机缘也是巧合,迫不及待的我终于有幸去体味西北人民的洒脱与豪迈。

【总页数】2页(P22-23)

【关键词】《秦腔》;《三滴血》;传统剧;2009年;长篇小说;文化厅;贾平凹;陕西省【作者】何雨南

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】I207.3

【相关文献】

1.浅析秦腔传统剧《三滴血》的艺术特色 [J], 张吟桐

2.传承秦腔文化瑰宝,百年经典剧《三滴血》谱新篇 [J], 雍涛

3.认知语用学视域下中国秦腔经典剧《三滴血》英译的动态认知语境观研究 [J], 尹丕安;刘娓

4.清廉人格百姓情怀——新编秦腔历史剧《关西夫子》观后 [J], 胡安忍

5.秦腔经典传统剧《三滴血》、《火焰驹》复排公演 [J], 李季

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《秦腔》学案【文本解读】贾平凹以秦腔为描写对象,笔触广阔深远。

《秦腔》写出了三秦大地的山川风貌和风俗人情,写出了那片土地上人民的性格,写出了秦腔与人民的血肉联系,具有厚重的文化意蕴。

欣赏时要关注作品丰富的细节描写,体会作者是如何将秦腔所激发的喜怒哀乐场面表现出来,并且与秦腔艺术的韵味融为一体的。

【素养目标】1.了解贾平凹的生平及其文学成就,了解秦腔。

2.品味文章的语言,学习语言表达技巧。

3.体会作者在场面细节描写上的出神入化。

4.品读作者所传达出的秦腔与人民的血肉联系,感悟厚重的文化意蕴。

【学习重难点】了解秦地的地理构造与秦腔的旋律惟妙惟肖的统一。

【学习方法】合作探究法。

【学习过程】一、知人论世1.了解作者贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,1952年2月21日出生,于西北大学中文系毕业,曾从事过几年文学编辑工作,现为西安市文联专职作家、《长安》文学月刊编辑。

1982年后从事专业创作。

任中国作家协会理事、作协陕西分会副主席等职。

2.了解秦腔秦腔源于古代陕西、甘肃一带的民间歌舞,经历人民的创造而逐渐形成,是相当古老的剧种。

“一声秦腔吼,吓死山坡老黄牛,八尺汉子眼泪流,出嫁的姑娘也回头。

”这是陕西人民对家乡戏曲艺术的赞词。

唱戏大声吼起来,说的是秦腔声如黄河奔腾,如华山宏伟,如黄土深厚,高亢的秦腔融有山地民歌的吆喝和西北民风的淳朴。

秦腔是流行于我国西北地区,陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地的最大剧种,因以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”,俗称“桄桄子”(因为梆击节时发出“桄桄”声)。

秦腔历经秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清等历代发展日趋成熟,明末清初盛行于南北各地。

它的鼎盛时期在乾隆年间。

目前,秦腔所保留的剧目达700多个,为各剧种之首。

二、初读感悟(一)预习检查1.明确字音。

泾.阳()田埂.()冗.长()煨.熟()偌.大()麦秸.()嘁嘁喳..喳()2.解释词语①喷薄:②不偏不倚:③天翻地覆:④不计其数:三、文本研究【思考1】梳理文章的行文脉络【思考2】品读内容1.分别概括秦地、秦腔、秦人的特点。

秦腔的艺术特色研究作者:李昆杰来源:《戏剧之家》2019年第21期【摘要】秦腔是我国戏曲艺术的重要组成部分,具有悠久的历史,是民族戏曲艺术中最古老的声腔艺术,拥有独特的艺术魅力。

本文将以秦腔的艺术特色研究为主题,从以下几个方面进行详细的分析和探讨。

【关键词】秦腔;艺术特色;唱腔;脸谱中图分类号:J827 ; 文献标志码:A ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1007-0125(2019)21-0044-01秦腔是我国的传统文化组成部分,它的由来是基于古时陕甘宁地区的民间歌舞逐渐融入各种表演艺术发展而来的,借助秦腔这种艺术表现形式来展现出人们在生活中所产生的思想,人民群众是秦腔艺术表演的主要群体,从整体上表现出内容丰富、充实和题材广泛的特点。

同时在秦腔演唱中演员用真嗓进行演唱,表现出高亢激昂、音色浑厚豪放,甚至出现嘶吼的情况,非常利于对观众的感染,以及具有规范的脸谱,展现出秦腔的艺术魅力。

一、内容丰富在秦腔艺术的发展过程中,民间艺术工作者将自身的生活经历和思想文化融入秦腔艺术中,让秦腔艺术符合大众的审美,以生活性的秦腔内容来引发人民群众的思想和感悟。

秦腔来源于唐玄宗年间梨园著名的乐师李龟年,他本是陕西民间艺人,其所创作的歌曲具有民间所传颂歌曲的特点,受到当代人们的热爱,为秦腔的发展奠定了方向。

然后,随着朝代的更迭,更多的文人参与到秦腔作品的创作中,在秦腔艺术中融入当代文化的特点,从内容、形式等多个方面进行整合,推动了秦腔艺术的发展。

同时,秦腔作品主要以生活内容为主,如各个朝代的名人轶事、英雄传奇等艺术故事,以及人民群众日常生活的现状,除此之外秦腔还包含深化、民间故事和公案戏等内容,以精湛的演技、动人的唱腔和丰富的内容、题材得到广大人民群众的认可和追捧,与其他代表性地方剧种进行较量。

最后,在近代革命时期也产生了众多的剧目,比如《三回头》《三滴血》等,同时在新中国成立后,进一步对秦腔曲目进行整理和改编,促使秦腔艺术符合现代的审美,以及所创作的现代秦腔曲目《西安事变》《祥林嫂》《洪湖赤卫队》等,整体呈现出大量内容丰富、题材广泛的秦腔艺术特色。

秦腔三滴血12个故事主要内容秦腔三滴血是一部以陕北秦腔为题材的电视剧,共12个故事。

每个故事都以秦腔为背景,展现了不同年代、不同背景的人物和他们的生活故事。

以下将对这12个故事进行详细的描述。

第一个故事是《黄河情》,讲述了一对青年男女因为爱情与家庭矛盾而离家出走,在漂泊的过程中,他们受尽了艰苦与磨难,最终在黄河畔相逢的感人故事。

第二个故事是《陇上人家》,讲述了在陕北山区,一对年轻夫妇在艰苦的环境里努力奋斗,最终成就了自己美好的人生。

第三个故事是《共和国的儿女》,讲述了一位共和国老兵为了民族大业,不惜牺牲自己的家庭幸福,最终在新中国的建设中作出了重要贡献。

第四个故事是《边关传奇》,讲述了一位边关军人在国境线上英勇抵抗外敌的故事,展现了中国军人的忠诚和勇敢。

第五个故事是《林海雄风》,讲述了一位年轻的林场工作人员在大自然面前的顽强与勇敢。

第六个故事是《山河恋》,讲述了一位山区女孩与大学生之间的爱情故事,以及他们在改革开放中的生活经历。

第七个故事是《清风明月》,讲述了一位秦腔表演艺术家的艰辛奋斗与家庭矛盾的故事,展现了中国传统文化艺术的魅力。

第八个故事是《风雨同舟》,讲述了一对夫妇在改革开放浪潮中,面对各种挑战与困难,坚持自己的梦想和信念的故事。

第九个故事是《大漠情歌》,讲述了一位年轻的农村女孩在大漠中成长的艰辛与坚强。

第十个故事是《星火燎原》,讲述了一位青年农民因为渴望知识而走上了求学之路,最终成为了一名知识分子,对故乡做出了贡献。

第十一个故事是《红旗飘扬》,讲述了一位年轻的党员在新中国建设的道路上,不畏艰险,一往无前的英雄事迹。

第十二个故事是《传奇》,讲述了一位传统秦腔艺术家的传奇人生,展现了中国传统文化的魅力和艺术家的坚忍不拔。

这部电视剧通过12个故事,展现了不同年代、不同阶层的人们在改革开放中的生活故事,展现了中国人勤劳、勇敢、坚韧不拔的品质。

同时,通过秦腔这一传统文化艺术形式,向观众展现了中国传统文化的魅力和中国人民的民族精神。

《三滴血》的中心人物是晋信书作者:何桑来源:《新西部》2018年第08期《三滴血》塑造了生旦丑十余个不同角色行当的人物形象,但其中心人物要数荒唐县官、秦腔大丑晋信书。

由苏牖民开创的“以正生身段、髯口饰演丑角,突出了好官办坏事,不同于一般的坏人”的个案,一直延续到樊新民,审美价值较高,令人称绝。

以至于马少波这样称赞樊新民饰演的晋信书:“他一本正经煞有介事地饰演这个可笑的角色,不卖弄噱头,反而加深了思想的深刻性,突出了喜剧的风格。

”一提起秦腔经典,老陕们首先想到的定会是《三滴血》。

创作于1918年的《三滴血》,是易俗社著名编剧范紫东先生的代表作,诞生一百年来,该剧令人耳熟能详的故事情节,双生双旦的戏剧架构,生动鲜活的人物形象,婉转悠扬、流传广泛的音乐唱腔,陕西地域色彩鲜明的对话语言等,使其远远超出了一部戏曲作品能够估量的艺术与审美价值,而成功积淀为一种格外鲜明的秦文化符号,向外宣示着秦地秦人的民俗、风情、性格、爱憎、艺术情趣等文化学层面的内容。

迄今为止,不论国内国外,只要是有秦人的地方,凡遇大小文化庆典活动,几乎离不开《三滴血》经典选段“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园……”等唱腔的相伴相随。

一种对精神家园的不离不弃,伴随着秦之声深沉、内敛的情感叙说,将人们发自心底的归家的喜悦与惆怅和盘托出。

每唱到此,在场的秦人多会在熟悉的旋律中莫名泪目。

那么,是什么样的故事与表演,竟有如此大的艺术魅力,使大众欲罢不能,念念不忘的呢?让我们回到剧作本身,去共同感受经典的不同凡响。

源于《阅微草堂笔记》秦腔《三滴血》叙山西周仁瑞于陕经商二十载,其妻一胎生二子后病亡,长子天佑自己喂养,次子卖与李三娘,起名遇春,成人后与其姐晚春约定婚姻。

周仁瑞因经商失利携子天佑归家山西五台县,其弟周仁祥怕兄分割家产不认侄儿天佑,并诉之于官。

县官晋信书以滴血认亲之法,断天佑非仁瑞亲生,使其父子失散。

李三娘病故,恶少阮自用假造婚约,欲拆散遇春姐弟婚姻,兴讼县衙,晋信书复以滴血之法将晚春判归阮自用,致使姐弟分离。

谈谈秦腔《三滴血》的整理和修改秦腔《三滴血》是陕西已故著名剧作家范紫东先生的一部优秀剧作,始创演于1912年,1958年经易俗社和谢迈迁先生加工整理后,曾两次上京汇报演出,巡回全国十三个省、区,好几位中央领导同志都观看过此剧的演出。

著名剧作家曹禺曾称赞这出戏是“秦腔之《十五贯》,简直可以同莎士比亚的剧作媲美”。

1960年,《三滴血》拍成电影后,受到了更多的国内外观众的热烈欢迎。

粉碎“四人帮”后,此剧更连演不衰,不少剧种都曾移植演出过该剧。

《三滴血》主要描写一个糊涂的县官晋信书断案不作调查研究,自信书本上“滴血认亲”的办法可靠,从而活生生地拆散了人家亲生父子,又使一对将要结为夫妇的异姓姐弟负屈含冤。

最后,这个县官为了压服和反驳受害者的强烈控诉和翻案,进一步再证明自己滴血认亲的办法准确无误,又把另外一对亲生父子叫来当堂滴血试验,终于在铁的事实面前碰得头破血流,不得不承认滴血认亲实属荒谬,坑害了良民百姓。

这出双线条发展的戏构思巧妙,剧情发展波澜壮阔,情节离奇曲折,富于传奇和浪漫色彩,写得很有矛盾冲突和戏剧性,因而能生动、形象地揭示出剧本的主题,无情地鞭挞和批判了教条主义、主观唯心主义和伪科学。

因此,《三滴血》在过去的演出中不但发挥了很好的教育作用,而且在现在和今后的演出中都具有很好的现实教育意义和启发作用,它是戏剧艺术的一部珍品和“古为今用”的典范。

诚然,正如其它的优秀剧作一样,《三滴血》也或多或少会存在一些美中不足之处。

个人出于关心、爱护《三滴血》至诚至深,为了使它更能锦上添花、好上加好,所以仅就1963年秦腔剧团在云南的巡回演出本(1963年中国戏剧家协会云南分会翻印的版本,它实际上比1978年西安市秦腔二团的演出本还好一些),结合电影,提供几点不成熟的修改建议,以便就教于陕西等戏曲界的专家学者和演职人员,并请广大读者批评指正!一、关于剧中一些主要人物的性格刻画和塑造问题。

我认为剧中几个主要人物性格的刻画尚有不够完美的地方,还可以作进一步的丰满和塑造。

《秦腔》的艺术特色(正式)

《秦腔》是中国戏曲剧种之一,起源于中国陕西省的秦地地区,具有鲜明的地方特色和独特的艺术风格。

它以其深厚的历史底蕴和独特的表演形式在中国戏曲界占有重要地位。

下面是《秦腔》的艺术特色:

1.剧目丰富多样:《秦腔》剧目涵盖了历史故事、名著改编、

民间传说等多个题材,既有宏大的历史题材剧目,也有轻松愉快的喜剧小品。

剧本内容丰富多样,能够满足观众不同的审美需求。

2.唱腔婉转动人:《秦腔》的唱腔风格以婉转动人为主,以苏

幕遮、临江仙、绣球春等名曲为代表,旋律优美动听,表达情感细腻深沉。

演员在演唱时要注重音调的把握和变化,以准确传达人物情感。

3.表演独特生动:《秦腔》的表演注重情感表达和动作的准确性。

演员通过精湛的表演技巧,如脸谱表演、身体动作和肢体语言等,使得角色形象生动鲜明,能够深入观众心中。

4.人物形象丰满多变:《秦腔》的人物形象丰满多变,既有英

雄人物,也有普通百姓。

角色性格多样,他们的情感和心理变化都能够通过语言和动作得到精准表达,给观众留下深刻的印象。

5.舞台布景精致细腻:《秦腔》的舞台布景注重细节处理和色

彩搭配。

舞台背景常常采用美丽的山水画卷或精美的建筑模型,配以灯光效果,营造出恰当的戏剧氛围,增强观众的观赏体验。

《秦腔》以其丰富的剧目、婉转动人的唱腔、独特生动的表演、丰满多变的人物形象和精致细腻的舞台布景成为了中国戏曲中的一朵独特的艺术花朵。

它不仅传承着中国传统文化,还展现了秦地地区独特的审美风格。

经典秦腔剧情介绍1、《火焰驹》剧情介绍:《火焰驹》又名《卖水记》,秦腔传统名剧,原为清代剧作家李芳桂创作之碗碗腔剧本。

宋时,番邦北狄王造反,李彦荣奉命挂帅出征。

朝中奸臣王强与兵部尚书李绶(李彦荣之父)不和,诬告李彦荣投敌,朝廷遂将李绶下入天牢,李家被满门抄封,家人被赶出京城。

李绶次子彦贵危难之中向居住在苏州的岳父黄璋求援,黄璋却冷目相向,悔婚退亲。

彦贵在无奈之中,靠沿街卖水度日,侍奉老母。

一日,彦贵卖水被未婚妻黄桂英之丫环芸香看见,芸香引其与桂英相会,并约好夜晚在花园赠金。

岂料三人举动被家人王良发现,王将此事密告黄璋,黄璋命王良杀死芸香,栽赃于彦贵,预知彦贵于死地。

苏州知府受贿,将彦贵判处死刑,秋后待决。

李家连遭危难之事被贩马义士艾谦知晓,艾谦乘火焰驹日夜兼程,入番报信。

彦荣领兵归劫杀场,救出彦贵,合家团圆。

此剧流传久远,版本甚多,现除演出本戏外,其中《卖水》、《打路》、《祭桩》、等折戏亦经常单独演出,《表华》、《赏景》更是脍炙人口的驰名唱段。

1958年此剧被长影拍成首部秦腔彩色影片之后,影响更大。

2、《狸猫换太子》剧情介绍:《狸猫换太子》又名《铡郭槐》、《打黄袍》、《火化冷宫》,秦腔传统剧。

宋真宗时,刘妃为了争宠夺位,暗与太监郭槐定下“狸猫换太子”之计,于李妃产子之时,诬陷李妃“产下妖物,玷辱宫闱”。

真宗听信谗言,将李妃囚禁冷宫。

刘妃又命寇珠将太子抛入金水桥下溺死,寇珠不忍,与太监陈琳商定救太子之策,逢刘妃、郭槐查宫,多亏寇珠机智,巧送太子出宫,交八贤王抚养。

十二年后,太子游园在冷宫与母相见,刘妃心疑,杀人灭口,逼死寇珠,又火焚冷宫,幸有陈琳报信,李妃逃生,流落民间,收一义子,相依为命,苦度终日。

八年后,包拯放粮途遇李妃,迎驾回朝,冤情昭雪,母子相认。

本剧除演出本戏外,《抱妆盒》、《拷寇》常作折戏演出,任哲中、张新华以演此剧闻名。

3、《三滴血》剧情介绍:秦腔传统剧,范紫东创作。

山西人周仁瑞在陕西经商,妻一胎产二子,不幸产后身亡。

28王 毅:经典形象的传承与创新秦腔经典《三滴血》创作于1918年,首演于1919年,是著名剧作家范紫东的代表作。

这部戏最突出的成就在于:沿袭了明清传奇以“双线结构”为基础的编剧传统,保持了古典戏曲经典中最繁复的“三审三问”“双生双旦双团圆”的故事模式,讲述基于家庭财产纠葛而引发的两对青年男女、四个家庭在秦晋两地的辗转离合,用他们的悲欢喜怒直接嘲讽了“尽信书”式的教条武断作风所带给普通百姓的苦难悲怆。

该剧作为近代秦腔新创作剧目的杰出代表,继承了古典戏曲时期的艺术法则,在剧目思想、人物塑造、情节铺叙中表达现代观念,诉诸现代思想,很好地解决了艺术传统与时尚创新的矛盾。

《三滴血》历经八代演员传承发展,百年来《三滴血》常演常新,已经成为易俗社乃至秦腔的代名词。

2018年,迎来了《三滴血》的百年华诞,为了传承发展这一经典名剧,易俗社青年演员集体传承了这一经典剧目,通过近一年时间的排练,礼请老艺术家为青年演员锤炼基本功,口传心授表演技巧,终于在2018年4月青春版《三滴血》成功上演。

我在剧中扮演阮自用一角。

《三滴血》是易俗社百年经典名剧,堪称易俗社的“看家戏”,具有极强的品牌号召力,观众对剧中剧情、音乐、表演、人物唱段也已是到了耳熟能详的熟悉程度。

当我接到排演通知时,我的内心非常激动,激动的是自己可以成为青春版的传承演员,能与这部百年名剧产生联系。

但同时也非常忐忑,原因在于这是一部经典名剧,上一代表演艺术家他们的功力和艺术素养已经将人物刻画至一个我们后辈非常难以企及的高度,我们现在传承这部剧,背负的压力实在是太大。

况且,在我的个人从艺生涯中,自小以二花脸为主要行当,虽有时候也兼演丑角,但那都属于次要角色,此次饰演《三滴血》阮自用这一鲜明的反面人物形象,我是第一次如此大的尝试,虽说《三滴血》这部戏的各个角色行当戏份非常均等,且没有大段的唱腔,做工方面的要求也较为轻松,但由于其经典之意义,我依然不敢轻视,因而压力也是可想而知。