第五章 种内种间关系

- 格式:ppt

- 大小:10.96 MB

- 文档页数:82

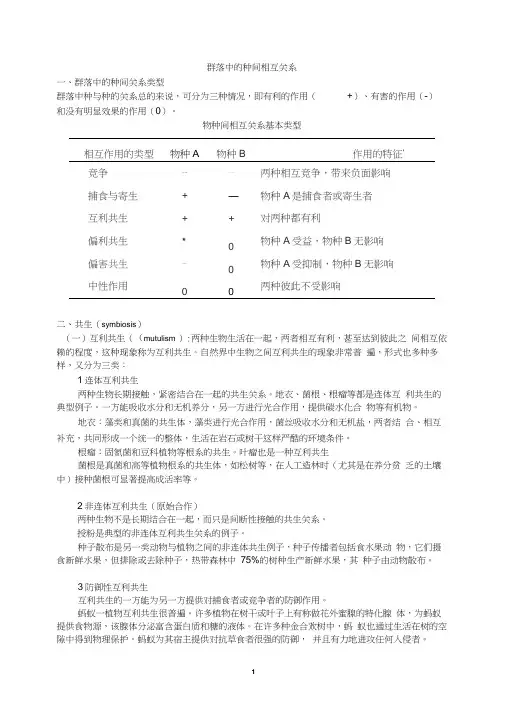

群落中的种间相互关系一、群落中的种间关系类型群落中种与种的关系总的来说,可分为三种情况,即有利的作用(+)、有害的作用(-)和没有明显效果的作用(0)。

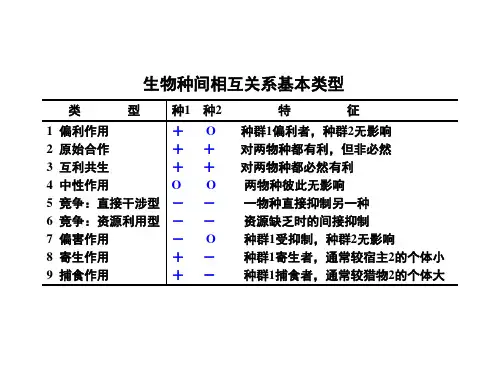

物种间相互关系基本类型相互作用的类型物种A物种B作用的特征’竞争一一两种相互竞争,带来负面影响捕食与寄生+—物种A是捕食者或寄生者互利共生++对两种都有利物种A受益,物种B无影响偏利共生*物种A受抑制,物种B无影响偏害共生—两种彼此不受影响中性作用00二、共生(symbiosis)(一)互利共生((mutulism ):两种生物生活在一起,两者相互有利,甚至达到彼此之间相互依赖的程度,这种现象称为互利共生。

自然界中生物之间互利共生的现象非常普遍,形式也多种多样,又分为三类:1连体互利共生两种生物长期接触,紧密结合在一起的共生关系。

地衣、菌根、根瘤等都是连体互利共生的典型例子。

一方能吸收水分和无机养分,另一方进行光合作用,提供碳水化合物等有机物。

地衣:藻类和真菌的共生体,藻类进行光合作用,菌丝吸收水分和无机盐,两者结合、相互补充,共同形成一个统一的整体,生活在岩石或树干这样严酷的环境条件。

根瘤:固氮菌和豆科植物等根系的共生。

叶瘤也是一种互利共生菌根是真菌和高等植物根系的共生体,如松树等,在人工造林时(尤其是在养分贫乏的土壤中)接种菌根可显著提高成活率等。

2非连体互利共生(原始合作)两种生物不是长期结合在一起,而只是间断性接触的共生关系。

授粉是典型的非连体互利共生关系的例子。

种子散布是另一类动物与植物之间的非连体共生例子,种子传播者包括食水果动物,它们摄食新鲜水果,但排除或去除种子,热带森林中75%的树种生产新鲜水果,其种子由动物散布。

3防御性互利共生互利共生的一方能为另一方提供对捕食者或竞争者的防御作用。

蚂蚁一植物互利共生很普遍。

许多植物在树干或叶子上有称做花外蜜腺的特化腺体,为蚂蚁提供食物源,该腺体分泌富含蛋白质和糖的液体。

在许多种金合欢树中,蚂蚁也通过生活在树的空隙中得到物理保护。

种间关系类型类型种1种2特征1、偏利作用2、原始合作3、互利共生4、中性作用5、竞争:直接干涉型6、竞争:资源利用型7、偏害作用8、寄生作用9、捕食作用+○++++○○—————○+—+—种群1偏利者,种群2无影响对两个物种都有利,但非必然对两物种必然有利两物种彼此无影响一物种直接抑制另一种资源缺乏时间接抑制种群1受抑制,种群2无影响种群1寄生,个体小于种群2种群1为捕食者,通常个体大于25.1.1密度效应●在一定时间内,当种群的密度改变时,就必定会对相邻个体之间的关系产生影响。

●种群的密度效应是由两种相互作用决定的,即出生和死亡迁入和迁出●影响密度效应的因素,主要有两种类型(图5-1)密度制约(density dependent):随种群密度变化而变化的影响因素,如捕食,寄生,食物,竞争等;非密度制约(density independent):不随种群变化而变化的影响因素,如气候,CO2浓度等。

密度制约与非密度制约共同作用(以上二者之间)(图5-3)●植物密度效应的基本规律(重点)1.最后产量恒值法则●基本表述在一定范围内,当条件相同时,不管一个种群的密度如何,最后产量基本相同。

●数学表示最后产量衡值法则的原因是不难理解的:在高密度(或者说,植株间距小、彼此靠近)情况下,植株彼此之2.-3/2自疏法则●随种群(播种)密度增加而导致的一些植株死亡的现象,即种群在高密度环境中的一种降低存活率现象,又叫自疏现象(self-thining)。

2. 动物的婚配制度由原始的一雄多雌制到一雄一雌制是进化的结果决定婚配制度的是资源的占领与分配婚配制度的类型●一雄多雌制:海狗科(Otaridae)●一雌多雄制:距翅水雉(Jacana spinosa)●单配偶制:天鹅(Cygnus)3.领域性(t e r r i t o r i a l i t y)●领域性:动物的个体、家庭,甚至社群所占据的、并积极保卫不让同种其它个体侵入的空间,称领域(territory)。