韦纳《动机和情绪的归因理论》

- 格式:ppt

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:52

教育心理学十大人物之维纳与科尔伯格维纳1、个人简介伯纳德·维纳,美国著名心理学家,归因动机理论的奠基人。

1963年获密歇根大学博士学位,1963-1965任明尼苏达大学助教,1965年至今任洛杉矶加州大学教授。

曾先后到纽约大学城研究中心、德国波鸿鲁尔大学、德国马克思-普朗克研究所、密歇根大学、华盛顿大学做过访问教授。

1990年获得美国心理学会社会心理学分会卓越研究贡献奖,1994年获美国教育研究会出版奖。

1991年获得德国比勒费尔德大学荣誉博士学位,2000年攻芬兰特库大学荣誉博士学位。

历任《认知与情绪》、《教育心理学》、《人格杂志》、《人格与社会心理学杂志》、《人格研究杂志》、《动机与情绪》、《人格与社会心理评论》、《心理探询》、《社会行为与人格》等杂志顾问编辑。

曾发表论著10余部,学术论文150余篇。

2、主要著作《动机和情绪的归因理论》是伯纳德·维纳最为重要的代表作之一,于1986年出版3、主要理论观点美国心理学家伯纳德·韦纳(B.Weiner,1974)认为,人们对行为成败原因的分析可归纳为以下六个原因:能力,根据自己评估个人对该项工作是否胜任;努力,个人反省检讨在工作过程中曾否尽力而为;任务难度,凭个人经验判定该项任务的困难程度;运气,个人自认为此次各种成败是否与运气有关;身心状态,工作过程中个人当时身体及心情状况是否影响工作成效;其他因素,个人自觉此次成败因素中,除上述五项外,尚有何其他事关人与事的影响因素(如别人帮助或评分不公等)。

以上六项因素作为一般人对成败归因的解释或类别,韦纳按各因素的性质,分别纳入以下三个向度之内:1、控制点(因素源):指当事人自认影响其成败因素的来源,是以个人条件(内控),抑或来自外在环境(外控)。

在此一向度上,能力、努力及身心状况三项属于内控,其他各项则属于外控。

2、稳定性:指当事人自认影响其成败的因素,在性质上是否稳定,是否在类似情境下具有一致性。

“韦纳归因理论”在学习与教学中的运用归因是人们对自己或他人活动及其结果的原因所作出的解释和评价。

对于同一件事情,人们可能会做出不同的情绪和后续行为反应,中心而往往不是取决于事情本身,而是取决于人们对引发事件背后的原因分析,即归因。

归因是动机的决定因素。

理性的归因有利于我们成功,反之,非理性的归因只会徒增我们的挫败感,无益于我们的成长。

美国著名心理学家伯纳德·韦纳以成败行为的认知成分为中心,提出了归因模型。

韦纳指出,人们对于成败的原因有能力、努力、运气、任务难度等。

按照这些原因可以划分为原因源、稳定性、可控性三个维度。

其中,能力和努力是描述个人特征的内在原因,难度和运气则是表示环境的外在原因,按照稳定性这一维度,能力和难度属于稳定的因素,努力程度和运气好坏属于不稳定的。

按照可控性来说,努力是可控的,而能力、难度、运气是不可控的。

不同的归因方式,会使人长生不同的情感反应以及对下一次成就行为的期待。

在学习过程中,成败与否,我们都要进行积极归因。

考试失败了,不要归结为我们比较笨,能力比较差这样稳定的性的原因,换个角度,是这次试题太难了,并不是只有我考得不好,或是这次我不够努力,复习的不够全面。

这样的话,我们才不会产生无助感,灰心丧气,而是更加努力拼搏,拾取信心,争取用努力换取下次最好的成绩。

当我们成功了,不要一味得觉得是运气好,踩了狗屎运,而是自己的能力和努力才换来今天的成果,这样会使我们对下一次的成功满怀信心抱有期待。

能力是稳定的,原因的稳定影响成败期待的继续。

能力好激发自身不断努力进取,争创更大的成功。

在教学过程中,作为老师,要经常引导学生做归因训练,归因训练的目的不在于寻找成败的真正的、逻辑上的原因,而在于激发学生的学习动机。

首先,想了解学生的归因倾向。

通过观察、谈话或问卷测验来进行。

接着,让学生进行某种活动,并取得成败体验。

可以让学生通过数学练习、单元考试、回答问题等取得成功与失败的体验,作为老师,要善于激励引导学生。

归因论伯纳德·韦纳(Bernard Weiner,1935一)张爱卿.动机论:迈向2l世纪的动机心理学研究[M].华中师范大学出版社,2002:189-237.韦纳是当代美国著名教育心理学家、社会心理学家,他的动机归因论将海德等人的归因理论和阿特金森等人的成就动机理论有机地结合起来,成功地对人类行为的动因作出了认知解释,超越了过去动机问题研究中占主导地位的本能论、驱力论等的局限性。

它是一种目前较为完善的认知动机理论,反映了当今动机问题研究的新成果,并具有广阔的前景和应用价值。

1.韦纳简介韦纳曾任美国多种主要心理学刊物的顾问或编辑,如《认知发展》、《认知和情绪》、《教育心理学杂志》、《人格与社会心理杂志》等。

韦纳的著述甚丰,且影响巨大。

从60年代至今(1994年)已总计出版过13部论著,发表过130多篇重要学术论文。

其中主要的论著有:《归因、行为原因的知觉》(1972年)、《成就动机和归因理论》(1974年)、《人类动机的认知观》(1975年)、《人类动机》(1980年,译成德文和日文)、《动机和情绪和归因理论》(1986年,译成中文)、《人类动机:隐喻、理论和研究》(1992年)、《责任的推断;社会行为的理论基础)》(1985年)。

主要论文有:《与成就和非成就有关活动的抉择》(1965年)、《成就动机的归因分析》(1970年)、《归因理论、成就动机和教育过程》(1972年)、《成就动机和情绪的归因理论》(1985年)、《教育中动机研究的历史》(1990年)、《学生间相互作用的归因分析》(1993年)等。

2.韦纳的认知动机观动机的归因理论是动机理论的一种,它是由韦纳在剖析了传统的动机理论的基础上提出的一种认知动机理论。

它用归因这种认知过程来解释行为的动因,反映了动机理论研究的新成果。

韦纳的动机归因理论基于这样一个基本假设:“寻求理解是人类行为的主要激发因素、人类动机的主要源泉。

”他认为人是有理性的,具有强烈的理解环境和自身的需要。

论述韦纳动机归因理论

韦纳动机归因理论是由芝加哥大学的管理学家史蒂文·韦纳(Steven V.Winer)提出的。

它是一种归因(attribution)理论,它探讨的是个体为什么会给自己和他人的行为做出动机归因。

韦纳动机归因理论的基本理念是,当我们对一个人的行为作出动机归因时,我们会结合两个因素来进行评估:能力和动机。

能力因素表示该行动是否是一个人特定情况下成功执行该行为的能力。

能力因素可以包括技能,知识和环境等方面。

动机因素则指一个人为什么要因此而行动,是为了实现目标还是满足自己的利益。

从韦纳动机归因理论的角度来看,当我们对一个人的行为作出动机归因时,必须以明确的判断依据来论证,即:是个人能力有限,因此表现不佳,还是因其本身的动机没有被引导得当,故表现不佳?也可以判断出两者都有影响:能力有限和动机不够。

得出结论的依据可以是个人的生活背景、内在的兴趣、外在的环境,或者更广泛的发展历史和历史习惯等。

具体而言,许多研究人员发现,归因到能力有限和动机有限,这两个因素通常会产生差异。

因此,如果要有效评估和解决问题,就必须正确理解这两个因素的表现差异。

总之,韦纳动机归因理论提醒我们:在作出动机归因之前,必须正确书面理解能力与动机之间的关系,而不是单纯地归咎于某一方面。

只有这样,才能确保在认识这一现象方面更加准确,也更加有效地运用解决方案。

韦纳的归因理论及其在教育上的应用归因理论是指说明和分析人们活动因果关系的理论,人们用它来解释、控制和预测相关的环境,以及随这种环境而出现的行为,因而也称“认知理论”,即通过改变人们的自我感觉、自我认识来改变和调整人的行为的理论。

归因理论是在美国心理学家海德的社会认知理论和人际关系理论的基础上,经过美国斯坦福大学教授罗斯和澳大利亚心理学家安德鲁斯等人的推动而发展壮大起来的。

根据心理学家弗里茨·海德的归因理论,人通过两种主要的归因方式去解释自己或其他人的行为。

把事情的起因归因在行动者的性格,态度,或人格而导致的。

比如说,当一个小孩哭时,如果我们把他哭得原因归因为那小孩调皮,无理取闹什么的,这就是一种内向归因,因为我们把小孩哭的行为看作是他的人格问题。

把事情的原因归咎于行为者的外部因素或情况。

回到前面的例子,如果我们把孩子的哭闹归因于孩子饿了或者不舒服的时候确实会哭,那么我们的归因风格属于外向归因。

韦纳的归因理论及其在教育上的应用 11. 基本归因错误指人们在评估他人的行为时,即使有充分的证据支持,但仍总是倾向于低估外部因素的影响,而高估内部或个人因素的影响。

2. 自我服务偏见意味着个人倾向于将成功归因于内部因素(如能力或努力),将失败归因于外部因素(如运气)。

3. 判断他人时常走的捷径(1)选择性知觉,指观察者依据自己的兴趣、背景、经验和态度进行的主动选择。

(2)光环效应(Halo effect)是指根据个体的某一特征(如智力、社交活动、外貌)形成整体印象。

(3)对比效应,指对一个人的评价并不是孤立进行的,它常常受到最近接触到的其他人的影响。

(4)定型效应,指人们在头脑中把形成的对某些知觉对象的形象固定下来,并对以后有关该类对象的知觉产生强烈影响的效应。

(5)第一印象效应(首因效应),人对人的知觉中留下的第一印象能够以同样的性质影响着人们再一次发生的知觉。

归因研究虽然一直相当活跃,但归因理论真正对教育领域产生影响并不很早,这种影响始于韦纳。

抑郁症的认知理论阐释及其干预杨青2012-10-28 21:45:31 来源:《深圳大学学报:人文社科版》2004年05期第82~85页【作者简介】杨青,深圳大学法学院社会学系,深圳大学讲师,在职博士。

(广东深圳518060)【内容提要】抑郁症在当今社会呈多发趋势,认知理论认为,认知因素在抑郁症的产生中起关键作用。

认知偏差和悲观性归因风格是抑郁症产生的重要原因。

研究表明,社会规范、家庭教养、他人评价、个性特点等因素影响着个人认知方式和归因风格的形成;归因训练和认知治疗是干预抑郁症的有效方法。

【关键词】认知理论/归因理论/抑郁症/干预在现代社会,抑郁症的发生正在呈现越来越多的趋势,因而科学地认识抑郁症的产生机制,并提出更加合理有效的干预方法已显得十分迫切和必要。

认知理论认为,认知因素在抑郁症的产生中起关键作用。

本文尝试以认知理论解释抑郁症发生的机理,并进一步提出预防及干预之策。

(一)抑郁症产生机制的认知理论解说1.贝克等人关于抑郁症的认知理论贝克在20世纪60年代提出了抑郁症的认知理论,其中的“认知”指认识活动或认识过程,包括信念、思维和想象。

他认为,认知过程一般由3部分组成:接受和评价信息、产生应对和处理问题、预测和评估结果。

贝克以“抑郁认知三联征”、“认知歪曲”、“自动性思维”和“潜在的抑郁性认知图式”为核心概念来解释抑郁症的产生。

所谓认知三联征,是指个体总是对自我做消极评价、对以往经验做消极解释、对未来做消极预期,即使积极的评价、解释、预期完全合情合理时也是如此;认知歪曲是指个体对客观现实的错误解释或错误知觉,在这种情况下,抑郁个体得出的结论会使他们的消极期望得到进一步强化;而自动性思维指的是介于外部事件和个体对事件的不良情绪反应之间的那些思维。

大多数抑郁症者并不能意识到在不愉快情绪之前已存在着这些思维,因为这些思维已成为习惯性的自动性思维。

受自动性思维的影响,抑郁个体对特定事件的主观看法和客观实际是不一致的,而个体关于事件主观的解释对情绪反应影响很大。

归因理论是探讨人们行为的原因与分析因果关系的各种理论和方法的总称。

它试图根据不同的归因过程及其作用,阐明归因的各种原理。

最早对归因进行研究的是美国心理学家F.海德,他认为人类有两类需要,即对周围世界的进行理解和控制的需要。

认为通过分析可得知人们行动的原因,并可预言人们如何行动。

这就是人们进行行动归因的内在原因。

归因可以分成:内归因和外归因,稳定性归因和非稳定性归因。

内归因是行为者内在的原因,如人格、情绪、意志等。

外归因是产生行为的环境因素,如工作设施、任务难度、机遇等。

研究表明,人们总是作比较有倾向性的内归因或外归因。

对自己的成绩常作内归因,对他人的成绩出于嫉妒,可能作外归因。

稳定归因是导致行为的相对不变因素,如内在的能力、气质,外在的工作难度等。

非稳定归因是相对易变的因素,如内在的情绪、外在的机遇等。

本世纪60年代美国心理学家伯纳德.韦纳创立了《动机的情绪的归因理论》。

韦纳的主要观点是:1.人类行为的归因不单由饥、渴、性等驱力或需要所驱使,而且也由其认识(尤其是思维)所控制。

2.从产生不用结果(成败)的原因中确定几种可觉察的主要原因,分析原因的构成成分,并探讨它们与行为和情绪的关系。

韦纳提出了归因的三个基本成分,即部位(内部对外部)、稳定性(稳定对不稳定)和控制性(可控制性对不可控制)。

据此韦纳创立了归因的三因素模式——部位×稳定性×控制性。

用这三成分可构成8种不同原因成分的分类组合。

从这里可以找出归因与行为和情感相互作用的规律。

韦纳发现原因的稳定性影响人的期望,原因的部位和控制性影响人的情感等等。

3.学生成就结果的归因基本上有四种:即能力、努力程度、任务难度和机遇。

他们在部位上和稳定性上是不同的。

韦纳的归因理论的贡献在于,要求归因时不仅从行为上进行分析,而且从认知(特别是思维)情感和人际关系中来分析。

他从大量的实验中总结出成败的原因主要是能力、努力、任务难度和机遇四个方面,为改变差生提供了理论依据。

韦纳的动机归因理论归因是指人们对他人或自己的行为结果进行分析,推论这些行为原因的过程。

理解学生对成功或失败所给予的原因或归因是一种鉴别控制学生行为的动机类型的方法。

归因理论的指导原则和基本假设就是:寻求理解是行为的基本动因。

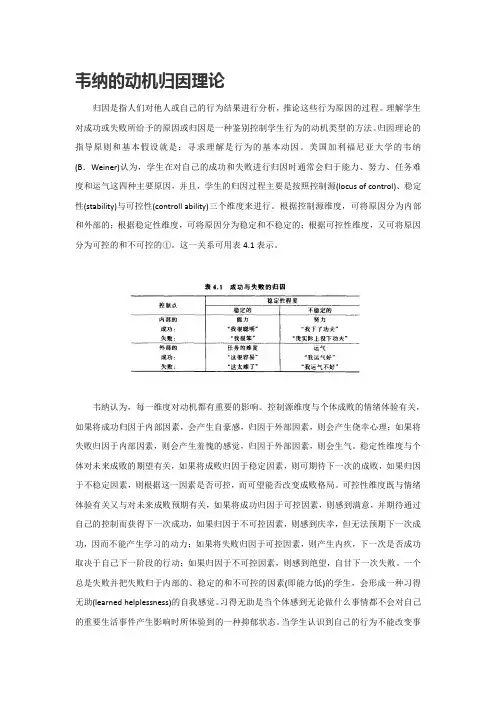

美国加利福尼亚大学的韦纳(B.Weiner)认为,学生在对自己的成功和失败进行归因时通常会归于能力、努力、任务难度和运气这四种主要原因,并且,学生的归因过程主要是按照控制源(locus of control)、稳定性(stability)与可控性(controll ability)三个维度来进行。

根据控制源维度,可将原因分为内部和外部的;根据稳定性维度,可将原因分为稳定和不稳定的;根据可控性维度,又可将原因分为可控的和不可控的①。

这一关系可用表4.1表示。

韦纳认为,每一维度对动机都有重要的影响。

控制源维度与个体成败的情绪体验有关,如果将成功归因于内部因素,会产生自豪感,归因于外部因素,则会产生侥幸心理;如果将失败归因于内部因素,则会产生羞愧的感觉,归因于外部因素,则会生气。

稳定性维度与个体对未来成败的期望有关,如果将成败归因于稳定因素,则可期待下一次的成败,如果归因于不稳定因素,则根据这一因素是否可控,而可望能否改变成败格局。

可控性维度既与情绪体验有关又与对未来成败预期有关,如果将成功归因于可控因素,则感到满意,并期待通过自己的控制而获得下一次成功,如果归因于不可控因素,则感到庆幸,但无法预期下一次成功,因而不能产生学习的动力;如果将失败归因于可控因素,则产生内疚,下一次是否成功取决于自己下一阶段的行动;如果归因于不可控因素,则感到绝望,自甘下一次失败。

一个总是失败并把失败归于内部的、稳定的和不可控的因素(即能力低)的学生,会形成一种习得无助(learned helplessness)的自我感觉。

习得无助是当个体感到无论做什么事情都不会对自己的重要生活事件产生影响时所体验到的一种抑郁状态。

教育心理学关键人物之维纳(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如职业道德、时事政治、政治理论、专业基础、说课稿集、教资面试、综合素质、教案模板、考试题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as professional ethics, current affairs and politics, political theory, professional foundation, lecture collections, teaching interviews, comprehensive qualities, lesson plan templates, exam question banks, other materials, etc. Learn about different data formats and writing methods, so stay tuned!教育心理学关键人物之维纳教育心理学关键人物之维纳相关推荐:教育心理学十大关键人物【汇总】1、个人简介伯纳德·维纳,美国著名心理学家,归因动机理论的奠基人。

韦纳“归因理论”的原则和原因的结构

林钟敏

【期刊名称】《心理科学进展》

【年(卷),期】1989()1

【摘要】本文着重介绍韦纳归因理论的基本观点:1、行为的主要原因和建立动机理论的基本原则;2、原因的特性和结构;3、个体的归因过程和教育。

【总页数】8页(P1-8)

【关键词】归因理论;归因过程;动机理论;人类行为;主要原因;心理学家;个体;人类动机;基本原则;稳定性

【作者】林钟敏

【作者单位】厦门大学高等教育研究所

【正文语种】中文

【中图分类】R

【相关文献】

1.个体对结果的归因方式影响行为——韦纳等人的归因理论实验 [J], 边玉芳

2.中学生英语学习成就归因调查研究——基于韦纳的归因理论 [J], 杨莉

3.韦纳归因理论下的五年制大专英语专业学困生的归因分析 [J], 刘杉

4.运用韦纳归因理论引导学生积极归因 [J], 张俊友;郝丽卿

5.韦纳归因理论下教师指导学生成败归因策略研究 [J], 梅宏娟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

教育理论重点知识解读——韦纳的归因理论韦纳的归因理论在学习动机中,是一个很重要的知识点,在以往的考试中曾以大题的形式考查过,比如给一段材料,让考生用归因理论去分析材料中各个学生的归因特点,然后引导学生去进行积极归因。

考生在学习这一知识点时,通常是大略地记住归因理论的三维度、六因素,并未深层次去思考各维度与六因素间的内在关系,以及每种归因会对学生之后的学习行为产生怎样的影响。

在这里主要就考生在理解归因理论中的两个盲点进行分析和解读,以期考生对归因理论理解得更加透彻。

(1)归因要强调内部、稳定和可控的因素,又着重强调归因于努力这一不稳定的因素,是不是自相矛盾了?其实不是,在六因素中,我们看到同时能够满足内部、稳定和可控三维度的因素是不存在的,这说明某一因素并不需要同时满足这三个维度,但在学习的过程中,如果教师不特意强调这一点,有的考生会错误地理解为归因必须要同时满足这三个维度,实际上只要满足其一即可,而努力满足了可控这一维度。

(2)如果一个学生成绩差真的是能力问题,为什么不实事求是而要归因于努力因素呢?在授课的过程中,有心的学生很容易就会想到这一点,为什么不实事求是地归因呢,归于努力对学生来说反倒像一种安慰或欺骗。

这一点涉及到真实归因和积极归因,真实归因就是要实事求是地对成败进行归因,运气不好就是运气不好,能力差就是能力差;积极归因考虑的是这种归因是否对学生的情绪行为和结果有利,如果学生失败真的是因为能力问题,做真实归因可能会使学生陷入习得性无助的状态,以后极有可能就自暴自弃了。

如果此时做积极归因,归结为不够努力,那学生有可能以后会发愤图强,充满希望,努力下去成绩也会提高。

【参考例题】李华是一个十分聪明的学生,但就是太贪玩,学习不用功。

每次考试他都有侥幸心理,希望能够靠运气过关。

这次期末考试他考得不理想,他认为是自己的运气太差了。

(1)他的这种归因是否正确?这种归因对他以后的学习会产生怎样的影响?如不正确,请说明原因?(2)正确的归因是怎样的?(3)对教师来讲,正确掌握韦纳的归因理论有何意义?【参考答案】(1)这种归因不正确。