乙醇-氯苯分析方法

- 格式:pdf

- 大小:267.49 KB

- 文档页数:9

2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱是一种常用的分离和分析技术,广泛应用于化学、生物、环境等领域。

在液相色谱实验中,使用2,2',4'-三氯苯乙醇作为待测物,通过一系列的化学反应和分离过程,可以精确地检测、定量和分离目标物质。

该技术通常通过在液相色谱柱中加入适当的流动相以及运用一定的色谱条件,将目标物质与其他成分进行有效地分离。

2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱技术的原理基于样品分子与色谱柱固定相之间的相互作用。

在液相色谱柱中,色谱固定相具有一定的亲疏水性质,因此样品分子会在其表面上发生吸附与解吸过程,从而实现分离。

同时,添加的流动相通过对样品分子的溶解和浸润,使其在固定相表面上发生移动。

这一系列的吸附和解吸、溶解和浸润的过程共同作用,使样品分子在液相色谱柱中发生逐渐分离的过程。

2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱技术具有许多优点。

首先,该技术具有高分离效率和分辨率,可以有效地将目标物质与其他成分进行分离,从而得到准确的分析结果。

其次,该技术对样品的适应性广泛,可以分离和检测不同种类的化合物,如有机物、无机物以及生物大分子等。

此外,2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱技术操作简便、灵活多样,可根据具体实验要求进行优化和调节。

在实际应用中,2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱技术被广泛应用于药物分析、环境监测、有机合成等领域。

例如,在药物分析中,可以利用该技术对药物成分进行定性、定量和纯度分析,从而确保药物的质量和安全性。

在环境监测中,该技术可以用于检测和分离环境水体、土壤等中的污染物,以评估环境的污染程度。

在有机合成中,该技术可以用于反应监控和纯化,提高有机合成过程中的产率和产物纯度。

综上所述,2,2',4'-三氯苯乙醇液相色谱技术作为一种常用的分离和分析方法,在各个领域都起到了重要的作用。

固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱法1. 适用范围1.1本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的氯苯类测定。

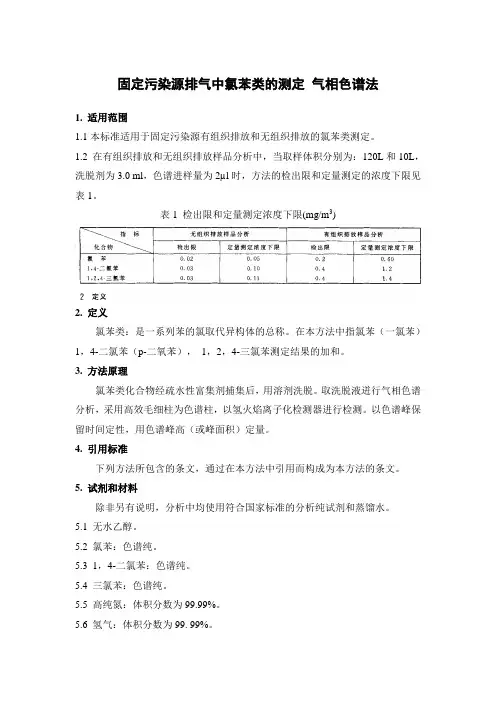

1.2 在有组织排放和无组织排放样品分析中,当取样体积分别为:120L和10L,洗脱剂为3.0 ml,色谱进样量为2µl时,方法的检出限和定量测定的浓度下限见表1。

表1 检出限和定量测定浓度下限(mg/m3)2. 定义氯苯类:是一系列苯的氯取代异构体的总称。

在本方法中指氯苯(一氯苯)1,4-二氯苯(p-二氧苯),1,2,4-三氯苯测定结果的加和。

3. 方法原理氯苯类化合物经疏水性富集剂捕集后,用溶剂洗脱。

取洗脱液迸行气相色谱分析,采用高效毛细柱为色谱柱,以氢火焰离子化检测器进行检测。

以色谱峰保留时间定性,用色谱峰高(或峰面积)定量。

4. 引用标准下列方法所包含的条文,通过在本方法中引用而构成为本方法的条文。

5. 试剂和材料除非另有说明,分析中均使用符合国家标准的分析纯试剂和蒸馏水。

5.1 无水乙醇。

5.2 氯苯:色谱纯。

5.3 1,4-二氯苯:色谱纯。

5.4 三氯苯:色谱纯。

5.5 高纯氮:体积分数为99.99%。

5.6 氢气:体积分数为99. 99%。

5.7 空气:经5A分子筛和硅胶净化。

5.8 微量注射器:1µl和10µl。

5.9 容量瓶:l0ml 和100ml。

5.10 具塞锥形瓶:5ml或l0ml。

5.11 刻度吸管:1ml和2ml。

5.12氯苯类化合物混合标准溶液:c(氯苯)=6.00mg/L;c(l,4-二氯苯)= 10.0mg/L;c(1,2,4-三氯苯)=10.0mg/L。

准确称取氯苯(5.2)0. 6000g,l,4-二氯苯(5.3)1.000g,l,2,4-三氯苯(5.4)1.000g于烧杯中,以少量无水乙醇(5.1)溶解,转移至100ml容量瓶中,再用无水乙醇(5.1)稀释至刻度。

5.13富集剂:二乙烯苯与乙基苯乙烯共聚狳类多孔高分子小球型载体,比表面积约400 m2/g,顆粒度0.45〜0.9mm。

ICH常用有机溶剂分类及残留限度2009-12-04 11:50残留溶剂无防治作用并可能对人体的健康和环境造成危害,本文对国际协调大会(ICH)制订的指导原则及各国执行情况作了较为详尽的介绍。

药品的残留溶剂,又称有机挥发性杂质,是指在活性药物成分、辅料和药品生产过程中使用和产生的有机挥发性化学物质。

药品还可被来自包装、运输、仓储中的有机溶剂污染。

药品生产商有责任确保终产品中的任何一种残留溶剂对人体无害。

各国药监部门曾使用不同的药品残留溶剂指导原则,为此国际组织展开了协调工作。

经相关程序讨论和审查后,国际协调大会的指导原则于1997年7月17日获得通过,被推荐至国际协调大会(ICH)的指导委员会采用。

该指导原则要求,如果某个药品的生产或纯化过程可导致溶剂残留,就应对这个药品进行检测,并且只检测生产过程或纯化中使用或产生的那种溶剂。

根据使用量的多少,可采用累加的方法计算药品中残留溶剂的量。

如果累加量低于或等于指导原则中的推荐量,则该药品无需进行残留溶剂检测;如果累加量高于推荐量,则必须对该药品进行残留溶剂检测。

该指导原则适用于颁布以后上市的所有剂型和给药途径,但不适用于在临床研究阶段使用的潜在新药和新辅料,也不适用于已上市的现有药物。

在某些情况如短期(小于30天)或局部应用下,视具体情况,溶剂的高残留量也可接受。

按照毒性大小和对环境的危害程度,该指导原则将溶剂分成三类(所列举的溶剂并不完全,应对合成和生产过程所有可能的残留溶剂进行评估):第一类溶剂是指已知可以致癌并被强烈怀疑对人和环境有害的溶剂。

在可能的情况下,应避免使用这类溶剂。

如果在生产治疗价值较大的药品时不可避免地使用了这类溶剂,除非能证明其合理性,残留量必须控制在规定的范围内,如:苯(2ppm)、四氯化碳(4ppm)、1,2-二氯乙烷(5ppm)、1,1-二氯乙烷(8ppm)、1,1,1-三氯乙烷(1500ppm)。

第二类溶剂是指无基因毒性但有动物致癌性的溶剂。

硝酸银乙醇分辨氯苯的原理

一、卤素离子与银离子反应

硝酸银中的银离子具有很强的氧化性,可以与卤素离子发生反应,生成卤化银沉淀。

这种反应是可逆的,需要在一定条件下进行。

在这个过程中,银离子与氯离子反应生成氯化银沉淀。

二、沉淀的形成与溶解度

当氯离子与银离子反应时,会形成氯化银沉淀。

由于氯化银的溶解度非常小,因此可以在乙醇中形成明显的白色沉淀。

这种沉淀可以很好地分辨氯苯的存在。

三、乙醇的溶解性

乙醇是一种良好的溶剂,可以很好地溶解氯苯。

当氯苯与硝酸银在乙醇中反应时,氯苯会被乙醇溶解,而生成的氯化银沉淀也会被乙醇所包围。

这样,就可以通过观察白色沉淀的形成来判断氯苯的存在。

四、折射率差异

由于氯苯和乙醇的折射率存在差异,因此在乙醇中观察到的氯化银沉淀也会有不同的折射率。

这种折射率差异可以用于更好地分辨氯苯的存在。

五、操作简便

使用硝酸银乙醇分辨氯苯的方法操作简便,只需要将氯苯加入到硝酸银乙醇溶液中即可观察到白色沉淀的形成。

这种方法的优点是简单、快速、方便,非常适合实验室和工业生产中快速检测氯苯的存在。

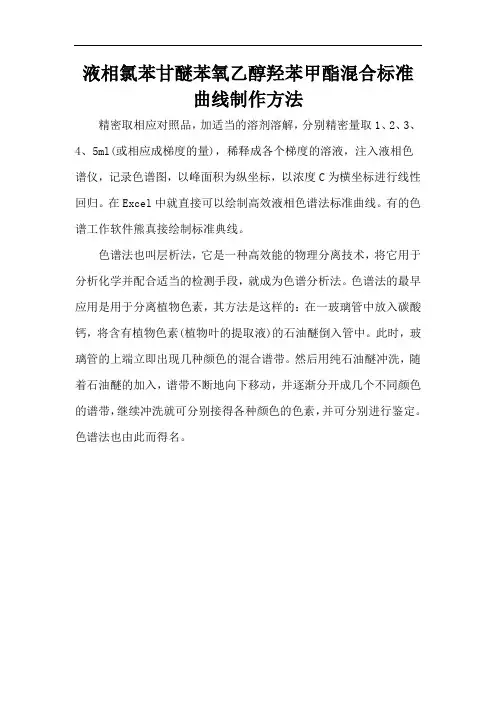

液相氯苯甘醚苯氧乙醇羟苯甲酯混合标准

曲线制作方法

精密取相应对照品,加适当的溶剂溶解,分别精密量取1、2、3、4、5ml(或相应成梯度的量),稀释成各个梯度的溶液,注入液相色

谱仪,记录色谱图,以峰面积为纵坐标,以浓度C为横坐标进行线性回归。

在Excel中就直接可以绘制高效液相色谱法标准曲线。

有的色谱工作软件熊真接绘制标准典线。

色谱法也叫层析法,它是一种高效能的物理分离技术,将它用于分析化学并配合适当的检测手段,就成为色谱分析法。

色谱法的最早应用是用于分离植物色素,其方法是这样的:在一玻璃管中放入碳酸钙,将含有植物色素(植物叶的提取液)的石油醚倒入管中。

此时,玻璃管的上端立即出现几种颜色的混合谱带。

然后用纯石油醚冲洗,随着石油醚的加入,谱带不断地向下移动,并逐渐分开成几个不同颜色的谱带,继续冲洗就可分别接得各种颜色的色素,并可分别进行鉴定。

色谱法也由此而得名。

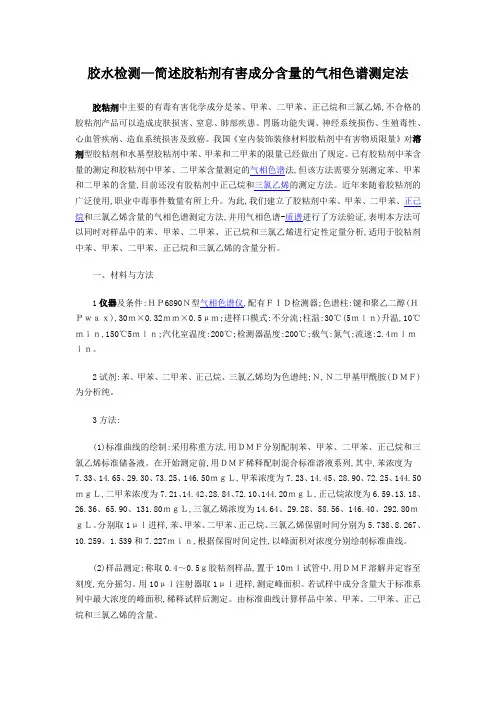

胶水检测—简述胶粘剂有害成分含量的气相色谱测定法胶粘剂中主要的有毒有害化学成分是苯、甲苯、二甲苯、正己烷和三氯乙烯,不合格的胶粘剂产品可以造成皮肤损害、窒息、肺部疾患、胃肠功能失调、神经系统损伤、生殖毒性、心血管疾病、造血系统损害及致癌。

我国《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》对溶剂型胶粘剂和水基型胶粘剂中苯、甲苯和二甲苯的限量已经做出了规定。

已有胶粘剂中苯含量的测定和胶粘剂中甲苯、二甲苯含量测定的气相色谱法,但该方法需要分别测定苯、甲苯和二甲苯的含量,目前还没有胶粘剂中正己烷和三氯乙烯的测定方法。

近年来随着胶粘剂的广泛使用,职业中毒事件数量有所上升。

为此,我们建立了胶粘剂中苯、甲苯、二甲苯、正己烷和三氯乙烯含量的气相色谱测定方法,并用气相色谱-质谱进行了方法验证,表明本方法可以同时对样品中的苯、甲苯、二甲苯、正己烷和三氯乙烯进行定性定量分析,适用于胶粘剂中苯、甲苯、二甲苯、正己烷和三氯乙烯的含量分析。

一、材料与方法1仪器及条件:HP6890N型气相色谱仪,配有FID检测器;色谱柱:键和聚乙二醇(HPwax),30m×0.32mm×0.5μm;进样口模式:不分流;柱温:30℃(5min)升温,10℃min,150℃5min;汽化室温度:200℃;检测器温度:200℃;载气:氮气;流速:2.4mlmin。

2试剂:苯、甲苯、二甲苯、正己烷、三氯乙烯均为色谱纯;N,N二甲基甲酰胺(DMF)为分析纯。

3方法:(1)标准曲线的绘制:采用称重方法,用DMF分别配制苯、甲苯、二甲苯、正己烷和三氯乙烯标准储备液。

在开始测定前,用DMF稀释配制混合标准溶液系列,其中,苯浓度为7.33、14.65、29.30、73.25、146.50mgL,甲苯浓度为7.23、14.45、28.90、72.25、144.50mgL,二甲苯浓度为7.21、14.42、28.84、72.10、144.20mgL,正己烷浓度为6.59、13.18、26.36、65.90、131.80mgL,三氯乙烯浓度为14.64、29.28、58.56、146.40、292.80mgL。

1.关于催化剂的研究现状TiO2的光催化活性被日本科学家Fujishima和Honda证实。

为了提高TiO2对可见光的吸收能力和光催化能力,对TiO2进行掺杂。

由于Fe元素的多价性,单掺金属Fe原子在锐钛矿TiO2中也有双掺杂的协同效应,但是目前关于Fe单掺杂锐钛矿相TiO2能够产生双掺杂的协同作用的理论和实验研究尚未出现。

一般的TiO2为晶体结构,掺杂方法是在单晶中掺杂金属原子或者无机化合物形成共掺杂化合物。

也可用凝胶法制备Fe-TiO2(Fe掺杂纳米TiO2)。

2.关于Fe-TiO2催化降解氯苯的研究现状2.1关于氯苯降解的研究现状2.1.1物化方法物理方法通常有吸附法、萃取法、蒸馏法和气提法等。

余子瑞等( 2003 年) 研究了在不同温度、PH 等条件下, 活性碳纤维对水氯苯系列的吸附动力学, 发现活性碳纤维对氯苯系列的吸附容量的大小比较是:K 六氯苯>K 二氯苯>K 三氯苯>K 氯苯。

张晓永等( 2000 年) 用固相微萃取装置直接从水中萃取氯苯系化合物, 回收率为85%~102%, 其中HCB 为99%。

贾青竹等( 2001年) 利用超声波发生仪分别以石油醚和丙酮及正己烷和丙酮为溶剂振荡萃取3 种氯代物, 其中六氯苯的回收率分别为78%和76%。

物理法可对污染物起到浓缩富集并部分处理的作用, 常作为一种预处理手段与其他处理方法联合使用。

该方法的主要缺点是易造成二次污染。

化学方法在六氯苯污染治理中的应用十分广泛, 主要有湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法以及声化学氧化法、催化还原脱氯法等。

吕锡武等( 1997 年) 采用乙醚溶解移入法, 配制六氯苯模拟试验水样, 进行UV- microO3 工艺处理水中六氯苯的连续采样测定, 初始浓度为2.3ug·L- 1, 去除率最高可达100%。

周萍等( 2004 年) 通过自组装技术制备了一系列多金属氧酸盐- 有机胺- 分子筛杂化催化剂, 以有机杀虫剂六氯苯为探针分子考察了其光催化活性, 研究表明多金属氧酸盐杂化催化剂的光催化降解能有效地去除污水中的六氯苯。

FHZHJSZ0165 水质 氯苯的测定 气相色谱法F-HZ-HJ-SZ-0165水质—氯苯的测定—气相色谱法(GC-FID )1 范围氯苯类化合物的物理化学性质稳定,不易分解。

在水中溶解度小,易溶于有机溶剂中。

这类化合物具有强烈气味,对人体的皮肤、结膜和呼吸器官司产生刺激,进入人体内有蓄积作用,抑制神经中枢,严重中毒时,会损害肝脏和肾脏。

我国制订的地表水卫生标准中,一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯的最高允许浓度均为0.02mg/L ,六氯苯是0.05mg/L 。

地表水环境质量标准中也增加了氯苯类项目。

氯苯类化合物的主要污染来源是染料、制药、农药、油漆和有机合成等工业排放废水。

采用气相色谱法分析,短期贮存时,应置于4℃冰箱内或加入0.1%水样量的浓硫酸,保存期为4d 。

本方法的最低检出浓度为0.01mg/L 。

可用于地表水、地下水以及废水中氯苯的测定。

采用二硫化碳溶剂萃取水中氯苯进行气相色谱仪分析,未发现干扰物质。

2 原理本方法是用二硫化碳萃取水中的氯苯,萃取液经浓缩后,取1µL 注入气相色谱仪,用FID 检测。

3 试剂3.1 氯苯,色谱纯。

3.2 二硫化碳,分析纯或残留农药分析纯,经色谱测定无干扰峰。

否则要提纯。

3.3 无水硫酸钠,在300℃烘箱中烘烤4h ,放入干燥器中,冷却至室温,装入玻璃瓶中备用。

3.4 氯化钠(NaCl ),分析纯,在300℃烘烤4h ,放入干燥器中,冷却至室温,装入玻璃瓶中备用。

3.5 甲醇,优级纯。

3.6 乙醇,优级纯3.7 氯苯贮备液:称取100氯苯于100mL 容量瓶中,用甲醇定容并混匀,贮备溶液的浓度为1.00mg/mL 。

也可购买商品标准贮备溶液。

3.8 净化水,用正己烷(残留农药分析纯级)洗涤过的蒸馏水或纯净水。

4 仪器4.1 气相色谱仪,具FID 检测器。

4.2 色谱柱,柱长2.5m ,内径为3mm ,内填10%SE-30,涂渍在60~80目Chromosorb W(AW-DMCS)担体上。

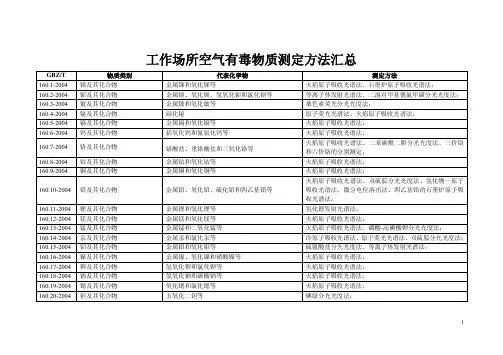

⼯作场所有毒物质检测标准⽅法⼯作场所有毒物质检测标准⽅法2烯烃类化合物 Alkenes⼀、丁⼆烯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、丁烯的直接进样-⽓相⾊谱法三、⼆聚环戊⼆烯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.39⼀、丁⼆烯⼆、丁烯三、⼆聚环戊⼆烯3混合烃类化合物 Mixed hydrocarbons⼀、溶剂汽油、液化⽯油⽓或抽余油的直接进样-⽓相⾊谱法⼆、溶剂汽油和⾮甲烷总烃的热解吸-⽓相⾊谱法三、⽯蜡烟的溶剂提取称量法GBZ/T160.40 ⼀、溶剂汽油⼆、液化⽯油⽓三、抽余油四、⾮甲烷总烃五、⽯蜡烟 4脂环烃类化合物 Cyclic hydrocarbons⼀、环⼰烷、甲基环⼰烷和松节油的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、环⼰烷和甲基环⼰烷的热解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.41⼀、环⼰烷⼆、甲基环⼰烷三、松节油5芳⾹烃类化合物 Aromatichydrocarbons⼀、苯、甲苯、⼆甲苯、⼄苯和苯⼄烯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、苯、甲苯、⼆甲苯、⼄苯和苯⼄烯的热解吸-⽓相⾊谱法三、苯、甲苯和⼆甲苯的⽆泵型采样器-⽓相⾊谱法四、对-特丁基甲苯的溶剂解吸⽓相⾊谱测定⽅法五、⼆⼄烯基苯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.42⼀、苯⼆、甲苯三、⼆甲苯四、⼄苯五、苯⼄烯六、对-特丁基甲苯七、⼆⼄烯基苯6 多苯类化合物 Poly- benzenes 联苯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.43联苯7多环芳⾹烃类化合物 Polycyclic aromatic hydrocarbons⼀、萘、萘烷和四氢化萘的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、蒽、菲或3,4-苯并(a)芘的⾼效液相⾊谱法GBZ/T160.44⼀、萘⼆、萘烷三、四氢化萘四、蒽五、菲六、3,4-苯并(a)芘8卤代烷烃类化合物 Halogenated alkanes⼀、三氯甲烷、四氯化碳、⼆氯⼄烷、六氯⼄烷和三氯丙烷的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、氯甲烷、⼆氯甲烷和溴甲烷的直接进样-⽓相⾊谱法三、⼆氯⼄烷的⽆泵型采样-⽓相⾊谱法四、碘甲烷的1,2-萘醌-4-磺酸钠分光光度法五、1,2-⼆氯丙烷的溶剂解吸-⽓相⾊谱法六、⼆氯⼆氟甲烷的溶剂解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.45 ⼀、三氯甲烷⼆、四氯化碳三、⼆氯⼄烷四、六氯⼄烷五、三氯丙烷六、⼆氯甲烷七、溴甲烷⼋、碘甲烷九、1,2-⼆氯丙烷⼗、⼆氯⼆氟甲烷9卤代不饱和烃类化合物 Halogenated unsaturated hydrocarbons⼀、⼆氯⼄烯、三氯⼄烯和四氯⼄烯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、氯⼄烯、氯丙烯、氯丁⼆烯和四氟⼄烯的直接进样-⽓相⾊谱法三、氯⼄烯、⼆氯⼄烯、三氯⼄烯和四氯⼄烯的热解吸-⽓相⾊谱法四、三氯⼄烯和四氯⼄烯的⽆泵型采样器-⽓相⾊谱法GBZ/T160.46⼀、⼆氯⼄烯⼆、三氯⼄烯三、四氯⼄烯四、氯⼄烯五、氯丙烯六、氯丁⼆烯七、四氟⼄烯10卤代芳⾹烃类化合物 Halogenated aromatic hydrocarbons⼀、氯苯、⼆氯苯、三氯苯、溴苯、对氯甲苯和苄基氯的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、氯苯的⽆泵型采样器-⽓相⾊谱法GBZ/T160.47⼀、氯苯⼆、⼆氯苯三、三氯苯四、溴苯五、对氯甲苯六、苄基氯 11醇类化合物 Alcohols⼀、甲醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、异⾟醇、糠醇、⼆丙酮醇、丙烯醇、⼄⼆醇和氯⼄醇溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、甲醇的热解吸-⽓相⾊谱法三、⼆氯丙醇的变⾊酸分光光度法四、1-甲氧基-2-丙醇溶剂解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.48 ⼀、甲醇⼆、异丙醇三、丁醇四、异戊醇五、异⾟醇六、糠醇七、⼆丙酮醇⼋、丙烯醇九、⼄⼆醇⼗、氯⼄醇⼗⼀、⼆甲醇⼗⼆、⼆氯丙醇⼗三、1-甲氧基-2-丙醇12硫醇类化合物 Mercaptans⼀、甲硫醇或⼄硫醇的溶剂洗脱-⽓相⾊谱法⼆、⼄硫醇的对氨基⼆甲基苯胺分光光度法GBZ/T160.49⼀、甲硫醇⼆、⼄硫醇13烷氧基⼄醇类化合物 Alkoxylethanols⼀、2-甲氧基⼄醇、2-⼄氧基⼄醇和2-丁氧基⼄醇的溶剂解吸-⽓相⾊谱法GBZ/T160.50 ⼀、2-甲氧基⼄醇⼆、2-⼄氧基⼄醇三、2-丁氧基⼄醇 14酚类化合物 Phenols⼀、苯酚和甲酚的溶剂解吸-⽓相⾊谱法⼆、苯酚的4-氨基安替⽐林分光光度法三、间苯⼆酚的碳酸钠分光光度法四、β-萘酚和三硝基苯酚的⾼效液相⾊谱法五、五氯酚及其钠盐的⾼效液相⾊GBZ/T160.51⼀、苯酚⼆、甲酚三、间苯⼆酚四、β-萘酚五、三硝基苯酚六、五氯酚及其钠盐。

1. 用化学方法鉴别下列化合物:丙烯、丙烷、环丙烷。

2. 用化学方法鉴别下列化合物:2-戊酮,3-戊酮,戊醛。

3. 用化学方法鉴别下列化合物:苄氯、氯苯、苯酚、苯胺。

4. 用化学方法鉴别:异丁烯、甲基环己烷、1, 2-二甲基环丙烷。

5. 用化学方法鉴别:乙酸、乙醛、丙酮、乙醇。

6. 用化学方法鉴别:邻羟基苯甲酸,苯胺,苄醇。

7. 用化学方法鉴别下列化合物:环己烯、环己烷、环丙烷。

8. 用化学方法鉴别下列化合物:苯甲醛、乙醛、丙酮,3-戊酮。

9. 用化学方法鉴别下列化合物:苄醇、正丙醇、正氯丙烷。

10. 用化学方法鉴别下列化合物:丁酸、乙醛、2-丁酮、乙醇。

11 用化学方法鉴别下列化合物:苯甲醇、苯酚、苯胺。

12. 用化学方法鉴别下列化合物:环己烯、苯、环丙烷。

13. 用化学方法鉴别下列化合物:乙酸、乙醛、乙醇。

14. 用化学方法鉴别下列化合物:苄氯、氯苯、对氯苯酚。

15. 用化学方法分离苯酚,苯胺,对氨基苯甲酸。

16. 用化学方法鉴别:1-丙醇、丙醛、丙酮17. 用化学方法鉴别:。

18. 用化学方法鉴别下列化合物:乙苯,苯乙烯,苯乙炔。

19. 用化学方法鉴别下列化合物:CH 2Cl CH 2C CH。

20.用化学方法鉴别:己烷,2-丁醇,苯酚, 2-溴丁烷。

21.用化学方法鉴别:3—戊醇 、苯乙酮 、1—苯基乙醇。

22.用化学方法鉴别:对甲苯胺,N-甲基苯胺,N ,N-二甲基苯胺。

23.用化学方法鉴别:1-氯丁烯,3-氯丁烯,4-氯丁烯,正溴丁烷。

24. 用化学方法鉴别下列化合物:甲酸、乙酸乙酯,乙酰乙酸乙酯。

25. 用化学方法鉴别:环己烯、环己烷、苯,甲基环丙烷。

26.用化学方法鉴别:苯,苯酚,苄醇,3-氯-环己烯。

27.用化学方法鉴别:丁酮,β-丁酮酸乙酯,丁酸乙酯。

28.用化学方法鉴别:α-羟基苯乙酸,邻羟基苯甲酸,对乙酰基苯甲酸。

29.用化学方法鉴别:(A)(B)(C)(D)CH 3CHCOOH Cl CH 3CH 2CH 2Cl ClCH 2CH 2CHOClCH 2CH 2COCH 3。

467有机挥发性杂质残留溶剂限度在药典中,药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产过程中,以及在制剂制备过程中使用过或产生的有机挥发物。

残留溶剂在实际的生产工艺中未能完全去除。

在原料药或辅料合成过程中选择适当的溶剂可以提高产量,或用于测定物质特性,如结晶形态、纯度、可溶性等。

所以,溶剂有时候是合成过程中的关键因素。

本章讨论的溶剂并非辅料,也不是溶剂化物。

但是,药品中的溶剂必须要评价并证明符合要求。

由于残留溶剂没有任何医疗效果,因此应尽可能地去除,使达到原料和成品的规定标准,生产工艺规定以及其它的质量要求。

药品中的残留溶剂的含量不得高于规定的安全范围。

已知会产生严重毒性的溶剂(表1,第一类)在药品原料、辅料和成品的生产中必须避免使用,除非它们严格符合毒性安全评估。

毒性稍低的溶剂(表2,第二类)必须限制含量,从而保护病患免除可能的副作用。

理论上,毒性最低的溶剂(表3,第三类)在实际需要的时候可以使用。

本章讨论的溶剂在附录1中已全部列出。

但这些表格和附录并不全面。

当有关调整部门正式批准同意使用其它溶剂时,这些溶剂可能就要添入表格和目录。

如果已知药品生产或净化过程中存在残留溶剂,那么原料、辅料和成品中必须检测残留溶剂。

但仅需检测在药品生产或净化过程中使用或产生的残留溶剂。

生产厂家可能会选择检测药品成品,但药品各成分的残留溶剂限度都可能需要逐步计算。

若计算的结果低于或在本章规定的范围内,那药品成品就没有必要检测残留溶剂。

但是若计算的结果高于规定范围,那成品就必须检测残留溶剂以确定处方在配制过程是否将有关的溶剂范围降低到可接受的量。

药品生产过程中如果使用了残留溶剂,那成品也必须检测。

见附录2有关残留溶剂的附加资料。

残留溶剂按毒性评估的分类国际化学安全会用“每日容许摄取量”(TDI)来衡量毒性化学药品的接触极限,而世界卫生组织(WHO)与其它国家、国际卫生机构和研究所则使用“每日允许摄取量”(ADI)。

在药品领域中,为了避免同一物质有不同的ADI S,将“每日安全接触量”(PDE)统一规定为残留溶剂的允许摄取量。