种群格局分析分析

- 格式:doc

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:14

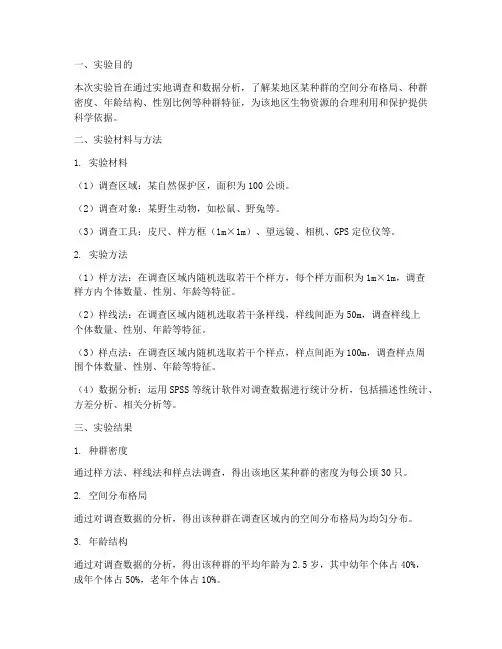

一、实验目的本次实验旨在通过实地调查和数据分析,了解某地区某种群的空间分布格局、种群密度、年龄结构、性别比例等种群特征,为该地区生物资源的合理利用和保护提供科学依据。

二、实验材料与方法1. 实验材料(1)调查区域:某自然保护区,面积为100公顷。

(2)调查对象:某野生动物,如松鼠、野兔等。

(3)调查工具:皮尺、样方框(1m×1m)、望远镜、相机、GPS定位仪等。

2. 实验方法(1)样方法:在调查区域内随机选取若干个样方,每个样方面积为1m×1m,调查样方内个体数量、性别、年龄等特征。

(2)样线法:在调查区域内随机选取若干条样线,样线间距为50m,调查样线上个体数量、性别、年龄等特征。

(3)样点法:在调查区域内随机选取若干个样点,样点间距为100m,调查样点周围个体数量、性别、年龄等特征。

(4)数据分析:运用SPSS等统计软件对调查数据进行统计分析,包括描述性统计、方差分析、相关分析等。

三、实验结果1. 种群密度通过样方法、样线法和样点法调查,得出该地区某种群的密度为每公顷30只。

2. 空间分布格局通过对调查数据的分析,得出该种群在调查区域内的空间分布格局为均匀分布。

3. 年龄结构通过对调查数据的分析,得出该种群的平均年龄为2.5岁,其中幼年个体占40%,成年个体占50%,老年个体占10%。

4. 性别比例通过对调查数据的分析,得出该种群的性别比例为1:1。

四、实验结论1. 该地区某种群的密度为每公顷30只,空间分布格局为均匀分布。

2. 该种群的年龄结构以幼年个体和成年个体为主,老年个体较少。

3. 该种群的性别比例为1:1,无明显性别优势。

五、实验讨论1. 本次实验结果表明,样方法、样线法和样点法在该地区种群调查中具有较好的适用性。

2. 通过对种群特征的分析,可以更好地了解该地区的生物资源状况,为生物资源的合理利用和保护提供科学依据。

3. 在实际调查过程中,应充分考虑调查区域的地形、气候等因素,选择合适的调查方法。

用微卫星序列和线粒体DNA分析北美山猫种群区域结构摘要分析物种遗传多样性有利于广泛分布的野生动物物种保护。

北美山猫(Lynx rufus)是广泛分布的猫科动物,其保护管理以州为单位进行。

目前对其广泛分布范围内的遗传多样性知之甚少。

本文检测了北美大陆分布范围内山猫的10个微卫星位点和线粒体控制区序列,分析了该物种的分化格局:两种标记都支持西部种群与中西部/东部种群在地质时期都曾经历了种群扩散,且中西部/东部种群的栖息范围经历了周期性的扩散-缩小变化;三个群体间存在明显分化,说明近期出现的障碍阻隔了群体间的基因流。

结果警示:人口增长破坏了山猫赖以生存和加强基因流动的森林环境,同时并提醒人们在大山猫分布范围内形成各州之间统一的保护管理方案,以保护其历史和现有遗传多样性。

关键词Lynx rufus 微卫星DNA 线粒体DNA 遗传多样性基因流种群结构北美洲简介遗传变异与分化格局是由历史和当代原因共同作用于进化因素形成,包括遗传漂变、基因流和自然选择。

包括生存范围扩张和缩小、大范围自然景观变化在内的历史事件起初影响遗传分化格局的形成。

然而,现今的基因流情况、人类居所变化等因素也在影响物种的遗传分化格局和种群结构。

对分布广泛、具有长距离迁徙能力、连续区域分布的物种进行遗传分析,可以帮助制定广泛范围内的统一保护措施。

而实际情况是动物管理方案大都是由各个州、省划界而分别执行,但移动的物种并不遵循这些人为设定边界,因此此级别的管理方案并不合适,鉴于此,遗传分化研究工作可帮助形成有效管理方案。

对广布的、可迁徙物种的研究工作很多,但都集中于多种脊椎,如海洋哺乳动物、陆生哺乳动物、鱼类和爬行动物。

此类研究的目的是在清楚物种情况下有效管其遗传变异和制定保护措施。

作为生态链中顶级捕食者,某些猫科动物具有经济重要性和重要的生态学地位。

Schwartz等人研究了加拿大猞猁Lynx canadensis的分布范围内的空间分化和种群内动力学,并检测了该物种在其西部生活中心区向外部大数量迁移的基因流。

种群特质和中间关系概述自然界的生物,极少以孤立的个体形式长期存在,而是以种群的形式生存。

对植物而言,所谓种群(population),就是在一定空间中同种个体的集合,即同一种群内的个体之间能够自由授粉、繁殖。

譬如,某山地的茶树种群,某水域的莲花种群、某农田的玉米种群,等等。

一、种群的基本特征种群,并不是个体的简单总和,而是客观的生物学的基本单位,是一个具有自身独立的特征、结构与机能的整体。

通常,自然种群具有三个基本特征:一是空间特征——即种群具有一定的分布区域;二是数量特征——即种群在单位面积或体积中的个体数量;三是遗传特征——就是种群具有一定的基因组成,遗传的多样性增强了种群对环境条件的适应力。

研究种群的空间分布与数量变化,是种群生态学(population ecology)的主要任务。

(一)种群的分布格局植物种群的空间分布,主要表现在如下三个方面:1.随机分布(random distribution)是指种群中的每一个体在种群领域中各处出现的几率是均等的,而且每一个体的存在并不影响其它个体的分布。

事实上,随机分布并不多见。

只有环境因子对多种植物的作用无太大差别时,或者某一主导因子成随机分布时,才会引起种群的随机分布;或者在生态条件比较一致的环境中,才会出现随机分布,如生长在潮汐带的植物。

此外,用种子繁殖的植物,初次入侵某一地区时,常呈随机分布。

2.均匀分布(regular distribution)或称规则分布。

系指种群内每一个体近乎等距离分布。

当植物占有的空间超过所需的空间时,则在分布过程中所受的障碍也就很小,从而导致均匀分布。

在自然情况下,这种类型的分布极少出现。

但是,由于以下原因,常会引起植物的均匀分布:一是病虫害、种间竞争时、优势种成均匀分时,其伴生种则呈均匀分布;二是地形、坡向、土壤水分状况的均匀分布时,也使植物种群呈均匀分布;三是人工干预的种群,如人工林、栽培作物,多为均匀分布。

种群的空间名词解释种群是生态学中一个重要的概念,它指的是同种个体在一定时间内,在相同或相近的空间范围内生活、繁殖和相互作用的总体。

种群的空间特征对于了解生物种群生态学以及生态系统动态变化具有重要意义。

本文将从不同角度解释种群的空间名词,并探讨其在生态学研究中的意义和应用。

【1】种群的分布格局种群的分布格局指的是种群个体在空间上的分布模式。

常见的种群分布模式包括随机分布、聚集分布和均匀分布。

随机分布是指个体之间的距离无规律可循,个体分布在空间上呈现出毫无规律的情况。

聚集分布是指个体之间的距离近似于正态分布,个体分布在空间上形成聚集的情况。

均匀分布是指个体之间的距离相对均等分布,个体分布在空间上呈现出均匀的情况。

通过研究种群的分布格局可以了解个体在空间上的相互关系和对环境的适应性。

【2】种群的栖息地选择种群的栖息地选择是指种群个体在空间上选择适合其生存和繁殖的环境。

这涉及到种群对于栖息地要素的需求,如食物、水源、避难所等。

不同种群具有不同的栖息地选择策略,有的种群更喜欢开阔的环境,有的种群则对于密集的森林更为适应。

栖息地选择对于种群的生长、扩散以及与其他种群的相互作用具有重要影响。

【3】种群扩散与迁徙种群扩散是指种群个体在空间上的逐步扩散和迁移的过程。

这是种群在适应环境变化、寻找新资源以及遭受损失后的一种适应策略。

种群扩散与迁徙涉及到种群个体之间的移动行为,其受到环境、季节和遗传等因素的影响。

通过研究种群的扩散与迁徙,可以了解种群对于环境变化的响应机制以及种群间的相互联系。

【4】种群的空间格局与生态系统功能种群的空间格局对于生态系统的功能和稳定性具有重要作用。

种群个体在空间上的分布和相互作用会影响到资源的利用效率、食物链的结构、种间竞争和相互合作等生态过程。

种群的空间格局也可以反映出生态系统中的物种多样性和生态风险。

因此,通过研究种群的空间格局,可以更好地理解和保护生态系统的结构和功能。

【5】种群的空间尺度问题种群的空间尺度问题涉及到种群个体在不同空间层次上的分布和相互作用。

西藏色季拉山东坡方枝柏种群不同龄级的点格局分析作者:王晓嘉张占芳郑维列来源:《科技创新导报》2012年第26期摘要:本文研究分析了色季拉山区东坡方枝柏种群的空间格局,对不同龄级的点格局分析结果表明,低龄级的树木在小尺度上趋向于聚集分布,大尺度过渡到随机分布,在高龄级上呈现随机分布,低龄级聚集度高于高龄级。

1~6龄级个体的空间关联性分析结果表明,方枝柏相邻龄级间的关系基本上都是正关联,随龄级差距增大,正关联过渡到负关联的趋势,1、2龄级的幼树和4~6龄级的存在很大程度的负关联,随着个体大小的生长变化,方枝柏种群的空间分布有一个从聚集到随机的自疏过程。

关键词:西藏方枝柏不同龄级分布格局中图分类号:Q948 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)9(b)-0138-03方枝柏Sabina saltuaria (Rehd. et Wils.)Cheng et W.T.Wang,是柏科(Cupressaceae)圆柏属(Sabina)乔木,为我国特有树种,青藏高原特有林线树种,生于海拔2400~4300m山地。

木材供建筑等用,可作分布区干燥阳坡的造林树种[1]。

在西藏色季拉山区,方枝柏和林芝云杉(Picea likiangensis var. linzhiensis)、急尖长苞冷杉(Abies georgei var.smithii)并为三大森林群落建群树种,方枝柏主要分布在色季拉山阳坡海拔4320~4520m区域,也是形成高山林线的优势树种。

以往针对方枝柏的研究主要有种群结构特征[2,3]及育苗技术[4]方面,而空间格局方面未见报道。

本文旨在利用最近较为热门的格局分析方法——点格局分析[5]对该地区方枝柏的空间格局进行分析,目的是考察方枝柏不同龄级的个体的格局分布情况,为进一步开展对方枝柏种群的研究提供理论依据。

1 材料和方法1.1 研究区概况研究区位于西藏林芝国家森林生态系统国家野外观测站所在的西藏色季拉山,地理位置约在E93°12′~95°35′,N29°10′~30°15′,位于藏东南雅江大拐弯西北方向、念青唐古拉山与喜马拉雅山交接处的林芝县境内。

29卷第1期123~128页 2011年1月 山地学报

JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE Vo1.29,No.1 pp123~128

Jan.,201I

文章编号:1008—2786一(2011)1—123—06

西藏灌木林种群分布格局

张超 ,黄清麟 ,普布顿珠。,旦增。 (1.中国林业科学研究院资源信息研究所,国家林业局林业遥感与信息技术重点实验室,北京100091; 2.西南林业大学资源学院,云南昆明650224;3.西藏自治区林业调查规戈 研究院,西藏拉萨850000)

摘要:以西藏地区370个灌木林标准地调查数据为基础,计算了包括负二项式K值、方差/均值比率t值、丛生指 标、平均拥挤指数、聚块性指标、扩散指标、格林指数和Cassic指标,定量测度了各标准地内种群的分布格局类型及 集聚强度,分析了西藏灌木种群分布格局随海拔和坡度的变化特征。研究结果表明,1.西藏优势灌木种群分布格 局包括集群分布和随机分布两种,其中,随机分布占60%;2.随着海拔及坡度的增加,西藏灌木种群均呈现由集群 分布向随机分布变化的趋势,且大部分地区的灌木种群呈随机分布。 关键词:西藏;灌木林;种群;分布格局 中图分类号:Q948,s717 文献标识码:A

种群是群落的基本组成部分,其空间分布格局 不仅对群落结构有直接影响,而且能客观体现群落 的发展趋势¨J。种群分布格局是指种群个体某一 时刻在空间的散布状态,是种群生物学特性对环境 条件长期适应和选择的结果 J,反映种群在生物 群落或生态系统中所处的地位和作用,反映不同种 群问相互关系的发生与发展 J,它不仅与物种的生 物学特性和种群问的竞争排斥有关,而且与生境有 密切联系 J。因此,通过对种群分布格局的研究, 不仅可以了解群落内物种的镶嵌状况,而且有助于 掌握种间相互作用规律以及与环境的相互关系,对 阐明种群生态特性、更新对策乃至群落的形成及其 稳定性与演替规律等都具有重要意义。 灌木林是西藏森林资源的重要组成部分,在西 藏区域发展中发挥着重要的生态、社会和经济效益。 作为一种特殊的生态生活型物种,西藏灌木林在形 态结构、生理特征以及群落分布和格局方面等表现 出对特定环境的适应性状,这些也是西藏地质年代 演变的间接证据,这对研究西藏现代植被分布格局 的形成和生物多样性保护都具有重要意义。然而长 期以来,由于对灌木林的认识不足,至今未能较为全 面和系统地认识和了解灌木林的群落学和生态学特 性 ,尤其未能掌握西藏地区灌木林种群的空间分 布格局特征。因此,本文以西藏地区主要类型灌木 林为对象,研究西藏灌木林种群分布格局特征,旨在 揭示西藏地区主要类型灌木林群落的主要结构特 征,为有效保护、恢复和合理利用灌木林资源提供基 础依据。

湖北木林子自然保护区大样地小叶青冈种群年龄结构及点格局分析黄伟;艾训儒;黄升;林勇;陈斯;张金龙【摘要】小叶青冈是我国亚热带常绿落叶阔叶混交林的主要优势树种之一,也是良好的用材树种和园林树种.本文采用胸径代替年龄和点格局分析(Ripley's K-Function)法对湖北木林子15 hm2大样地内小叶青冈种群的年龄结构和空间点格局进行了分析.结果显示:大样地内小叶青冈种群属增长型种群,其种群的存活曲线特征属DeeveyⅡ型,种群在幼树阶段死亡率较高,之后趋于稳定;种群整体及幼树、小树、中树和大树四个年龄段的个体在空间分布格局上随研究尺度的变化均呈集群分布,而老树年龄段的个体,其空间分布格局随研究尺度的增加由均匀分布向集群分布递变;在呈集群分布的尺度范围内,都存在随研究尺度的增加,聚集强度先减小后增大的规律.【期刊名称】《湖北民族学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2016(034)002【总页数】6页(P173-178)【关键词】小叶青冈;种群;年龄结构;点格局;生命表【作者】黄伟;艾训儒;黄升;林勇;陈斯;张金龙【作者单位】湖北民族学院林学园艺学院,湖北恩施445000;湖北民族学院林学园艺学院,湖北恩施445000;湖北民族学院林学园艺学院,湖北恩施445000;恩施冬升植物开发有限公司,湖北恩施445000;湖北民族学院林学园艺学院,湖北恩施445000;湖北民族学院林学园艺学院,湖北恩施445000;湖北民族学院林学园艺学院,湖北恩施445000【正文语种】中文【中图分类】Q145.1种群是指分布在一定时空范围内的同种生物个体的集合[1],年龄结构是种群结构的重要组成部分,与种群的数量动态息息相关[2],分布格局是种群内个体在一定时空范围内的分布方式与配置特点[3],它呈现了特定时空下种群内不同个体之间以及不同种群个体之间、种群与环境之间的相互作用结果[4-5],采用不受研究尺度限制的点格局分析法对种群个体分布格局进行分析,有助于揭示种群的成因及群落生物多样性的维持机制.小叶青冈(Cyclobalanopsis gracilis)为壳斗科青冈属的常绿阔叶大乔木,是我国亚热带常绿阔叶林和常绿落叶阔叶混交林等植被类型的主要优势树种之一[6],分布海拔一般在500~2600 m之间[7].其树皮灰褐色,幼枝被绒毛,新叶红色,树干通直,树冠整齐,树形优美,是良好的园林绿化树种,其材质坚重、耐腐、耐磨,为纺织工业、建筑业、交通运输业的上等用材,也是食用菌生产的优质用材[8].进行解释:木林子常绿落叶阔叶混交林大样地位于湖北木林子国家级自然保护区内,该保护区位于湖北省西南部恩施州鹤峰县境内,为云贵高原的东北延伸部分武陵山脉东北端石门支脉,地理坐标29°55'59″~30°10'47″N,109°59'30″~110°17'58″E,海拔范围1100~2096m.保护区面积20838 hm2,属亚热带湿润季风气候,年平均气温15.5℃,绝对最高温和最低温分别为39℃和-17.1℃,多年平均降水量1 733.7 mm,年均相对湿度82%,全年无霜期270~279d;山地黄壤、山地黄棕壤和山地棕壤为其主要自然土壤,800~1500 m为山地黄棕壤,1500m以上为棕壤,成土母质为绿色砂页岩、紫色砂页岩和泥质页岩.2.1 样地设置与调查2013年6-9月,在木林子国家级自然保护区核心区内,选择地势相对平缓、内部地形相对一致的区域,按照热带林业科学中心(CTFS)的标准和技术规范,采用实时动态测量仪(RTK)从样地原点沿东西方向和南北方向每隔20m定点建立东西长300m、南北长500m的15hm2固定监测样地.将15 hm2大样地划分为375 块20m×20m的样地,样地4角用经过防腐处理的不锈钢管作永久标记,在每块20 m×20 m的样地内用插值法细分为4个10m×10m的样方共1500个和16个5m×5m的小样方共6000个.在对样地生境因子(坡度、坡向、坡位、土壤、样地中心点经纬度和海拔等)调查的基础上,对样地内所有胸径(DBH)≥1.0cm的木本植物个体在胸径1.3 m处用红色油漆标记,对所有标记的植物个体用铜丝(5.0 cm≥DBH≥1.0cm个体)或镙纹钢钉(DBH>5.0cm个体)套挂制有唯一编号的特制铝牌.以样地为基本单元,对已标记挂牌的所有植物个体进行测树因子及坐标检测,主要包括物种登记与鉴别、胸径、树高以及在样地的坐标值(以样地西南角为原点,测定x轴和y轴).2.2 种群年龄结构分析2.2.1 种群径级结构划分采用“径级代替龄级”[4,6,9-12]并参考相关径级结构的研究方法[9-11],结合大样地小叶青冈种群的实际生长情况,将其胸径划分为15个等级,根据径级结构划分将小叶青冈划分为5个年龄段并统计种群个体数.见表1.2.2.2 种群静态生命表编制统计各龄级小叶青冈的个体数,根据生命表各参数值编制种群静态生命表;以径级为横坐标,死亡率和标准化的存活个体数的自然对数为纵坐标,绘制死亡曲线[13-15]和存活曲线.2.3 种群空间分布格局分析采用点格局的分析方法,对种群整体及不同龄级在不同尺度下的空间分布格局进行分析.点格局分析的基本原理可用函数式中:A为样地面积;n为总点数(植物个体数);uij为点i和点j之间的距离;r为研究尺度;当uij≤r时,Ir(uij)= 1,当uij>r时,Ir(uij)= 0;Wij为边界影响修正参数.通常采用有直观线型效果的L(r)代替函数,其表达式为:点格局分析中,先用Exce1对数据进行基础分类处理,然后用R软件的spatstat程序包中的L-function进行数据分析,分析返回值包括Lobs(r)和Ltheo(r),其中Lobs(r)为实际分析值,Ltheo(r)为完全随机分布下的理论值,两者进行比较:Lobs(r)位于Ltheo(r)左侧,表示集群分布;两者相交或重合,表示随机分布;Lobs(r)位于Ltheo(r)右侧表示均匀分布.用Monte-Car1o拟合检验计算上下包迹线,拟合次数为100次,得99%的置信区间,若Lobs(r)在包迹线以内,则符合随机分布,若在上包迹线左侧,为集群分布;若在下包迹线右侧,为均匀分布.3.1 种群径级结构小叶青冈种群的年龄结构和径级结构见图1、图2.由表1和图1、图2可知,木林子大样地小叶青冈种群幼树、小树、中树、大树和老树的个体数依次为3555株、2008株、968株、305株和14株,分别占种群总个体数的51.9%、29.3%、14.1%、4.5%和0.2%.可见,木林子大样地小叶青冈种群幼树补给十分充足,老树个体相对较少,种群的出生率大于死亡率,为典型的增长型种群;由表1和图2知,木林子大样地小叶青冈种群径级结构中前两径级的个体数总数占种群总个体数的81.21%,这有助于整个种群在今后很长一段时间内的结构稳定性的维持.3.2 种群静态生命表由于木林子大样地小叶青冈种群径级结构中的第13-15级的个体数很少,仅3株(见表1),为满足生命表的编制要求,将此三个径级合并,编制静态生命表(见表2).由表2知,小叶青冈种群的相邻龄级间隔期间的平均存活数(Lx)随年龄增加呈依次下降趋势,符合种群的一般生物学特性;小叶青冈种群的期望寿命(ex)在第3级达到最大值2.412,在最后一级降到最低值,总体上呈现出在一定范围内上下波动的规律;通过对比小叶青冈种群的期望寿命(ex)与死亡率(qx)的变化规律可知,两者都在一定范围内波动,且波动趋势刚好相反,即前者的上升(或下降)对应着后者的下降(或上升).因此,小叶青冈种群上一龄级的死亡率在一定程度上决定其种群在下一龄级的期望寿命,即种群通过自疏上一龄级的个体数量,为存活的下一龄级的个体留出生存空间,种群自疏[17]成为该种群应对生存资源限制的主要对策之一.3.3 种群死亡曲线与存活曲线特征分析根据小叶青冈种群的静态生命表,可绘制死亡曲线(见图3)和存活曲线(见图4).由图3可知,小叶青冈种群的死亡曲线整体呈现出“多峰值起伏状”特征.小树的死亡率较高,达80%;第2~4级,种群的死亡率持续下降,下降趋势逐渐减弱;自第5级后,种群的死亡曲线进入稳定状态.由于小叶青冈幼树生长旺盛[18],在短时间内大量消耗了生境内有限的资源,致使种内竞争急剧上升,为保证其种群的延续,种群经历了一次较高程度的自疏过程[19],为种群在第3~4级的生长预留了足够的空间,故在第2~4级,种群的死亡率持续下降;自第5级开始,小叶青冈种群应对生长过程中资源限制的自疏机制渐趋成熟,所以死亡率趋于稳定.由图4可知,小叶青冈种群的存活特征曲线呈对角线型,属于DeeveyⅡ[20],表明小叶青冈种群在其整个生活期内具有较稳定的存活率,种群结构较稳定.在当前生境条件不发生急剧变化的情况下,木林子小叶青冈种群结构能在很长一段时间内维持稳定.3.4 种群点格局分析小叶青冈种群整体和不同年龄段个体在木林子大样地的分布见图5至图10,其空间点格局分布见图11至图16.由图5至图10可知:在木林子大样地(300m×500m)内,无论是小叶青冈种群个体的分布点图,还是不同年龄段个体的分布点图,都呈明显的集群分布,且分布趋势一致,但仅凭该图并不能看出空间分布格局与研究尺度的关系.在实际调查中发现,小叶青冈种群个体及不同年龄段个体在大样地的山谷、阴坡等地的分布密度明显较高,这主要与小叶青冈喜山谷、阴坡生境的生长习性相关[21].有研究表明,小叶青冈在群落中具有相对较宽的生态位[22],因此其种群个体在大样地内均有分布,只是分布密度存在大小差异.从幼树到老树,不同阶段的小叶青冈个体呈现出相同的分布趋势,表明小叶青冈种群同一年龄段内的种内竞争程度在样地内各处差异不大,即其种群会尽可能地利用生境内资源保证其种群的延续[22].木林子大样地生境的不均一性和小叶青冈种群与其环境适应对策的共同作用,使小叶青冈种群在木林子大样地内呈集群分布.通过对小叶青冈种群个体及不同年龄段个体的空间点格局分析(图11至图16)可知,除老树的空间分布随研究尺度的增加呈现一定的变化外,其他年龄段的种群个体随研究尺度的增加均呈集群分布.小叶青冈种群整体和幼树、小树、中树、大树四个年龄段的种群个体,其空间分布格局基本一致,在10 m以下(0<r<10 m)的空间尺度范围内,聚集强度缓慢减小后缓慢增大,在10 m以上(r>10 m)的空间尺度内时,聚集强度的变化不是很明显.老树的点格局分析显示:在7m以下(r<7m)的空间尺度范围内,种群呈均匀分布,而在7 m以上(r>7 m)的空间尺度范围内呈集群分布,聚集强度也呈现出先下降后上升的趋势,这与种群整体分布格局的趋势相一致.通过对木林子小叶青冈种群的年龄结构、静态生命表、死亡曲线和存活曲线的分析可知,木林子小叶青冈种群幼树的死亡率较高,但幼树的补给十分充足,该种群为增长型种群,且种群结构稳定;“自疏现象”是木林子小叶青冈种群应对有限的环境资源的主要对策.杨同辉[23]在对浙江天童山小叶青冈种群的研究也发现其种群幼树死亡率很高,且存在明显的低龄缺损现象,但种群结构依然稳定,只是为非增长型种群,故幼苗的补给与更新是小叶青冈种群得以稳定和延续的基础[24].在自然条件下,小叶青冈种群存在隔年结实的现象,该现象是否是小叶青冈种群的死亡曲线整体呈“多峰值起伏状”特征的原因之一,还有待进一步研究.通过对木林子小叶青冈种群在大样地内的分布研究发现,其种群个体及不同年龄段的个体在大样地内均呈集群分布,且分布趋势一致,这是种群的环境适应性对策和所处生境不均一性的综合结果,生境的不均一性是该过程的外因,种群的生物学习性是内因,环境适应性对策是各年龄段分布趋势相一致的关键;通过小叶青冈种群的空间点格局分析发现,除老树个体群外,其种群个体及其他各年龄段个体群随研究尺度增加均呈集群分布,因此,种内竞争并非此空间格局形成的主导因子,但该过程的主导因子是源自环境的非生物因素还是小叶青冈种群所处群落的生物因素[25],还有待于进一步研究.对种群的年龄结构、数量动态和空间点格局的研究,有助于揭示种群的结构及其结构稳定性的维持机制和种群当前的空间分布格局及其格局成因,但种群的延续与更替,是以其无数种群个体相继完成其生活史[26]的过程为基础的,因此该过程具有一定的无限连续重复性,故在分析种群空间分布格局成因时,无法确定形成当前空间分布格局的原始起点,即究竟是原有母树的空间分布决定了种子的空间分布[27],进而决定了幼苗的空间分布格局,最终为整个种群的空间部分格局奠定基调,还是植物种子通过多种散布和传播方式[28],在一定程度上将种子的分布进行了均匀化和随机化后,环境变量[29]成为空间分布格局形成的初始主导因子,这有待于更大时空跨度的研究来揭示.【相关文献】[1]牛翠娟,娄安如,孙儒泳,等.基础生态学[M].2版.北京:高等教育出版社,2007:66-66.[2]李海东.雅鲁藏布江中游河岸带几种主要沙生植物种群点格局分析[J].植物生态学报,2011,35(8):834-843.[3] YANG H X,ZHANG J T,WU B.Point pattern ana1ysis of Artemisia ordosicapopu1ation in the Mu Us sandy 1and.Chinese Journa1 of P1ant Eco1ogy,2006,30(4):563-570.[4]李立.古田山常绿阔叶林优势树种甜槠和木荷的空间格局分析[J].植物生态学报,2010,34(3):241-252.[5]克平.试论生物多样性的概念[J].生物多样性,1993,1(1):20-22.[6]杨同辉.浙江天童小叶青冈种群结构和动态研究[J].福建林业科技,2010,37(1):26-29.[7]刘彬彬.浙江省小叶青冈生长过程的研究[J].浙江农林大学学报,2013,30(4):517-522.[8]王良衍.浙江天童山小叶青冈种群种子雨和地表种子库动态研究[J].福建林业科技,2011,38(3):8-10.[9]胡尔查.乌拉山自然保护区白桦种群的年龄结构和点格局分析[J].生态学报,2013,33(9):2867-2876.[10]张文辉.濒危植物太白红杉种群年龄结构及其时间序列预测分析[J].生物多样性,2004,12(3):361-369.[11]高贤明.北京山区辽东栎林的径级结构、种群起源及生态学意义[J].植物生态学报,2001,25(6)673-678.[12]韩路.不同生境胡杨种群径级结构与格局动态研究[J].北京林业大学学报,2010,32(1):7-12.[13]李豪.历山自然保护区秃山白树天然种群生命表[J].生态学杂志,2013,32(1):52-58.[14]张志祥.九龙山珍稀濒危植物南方铁杉种群数量动态[J].植物生态学报,2008,32(5):1146-1156.[15]陈玉华.篌竹无性系种群生态学特征研究[D].南京:南京林业大学,2004.[16]张金屯.植物种群空间分布的点格局分析[J].植物生态学报,1998,22(4):344-349. [17]黎磊.植物种群自疏过程中构件生物量与密度的关系[J].生态学报,2012,32(13):3987-3997.[18]刘彬彬.浙江省小叶青冈生长过程的研究[J].浙江农林大学学报,2013,30(4):517-522.[19] REYNOLDS J H,FORD E D.Improving competition representation in theoretica1 mode1s of se1f-thinning:a critica1 review.Journa1 of Eco1ogy,2005,93:362-372. [20]牛翠娟,娄安如,孙儒泳,等.基础生态学[M].2版.北京:高等教育出版社,2007:109-109.[21]陈焕庸,黄成就.中国植物志第22卷[M].北京:科学出版社,1998:325-325.[22]林芳.小叶青冈群落主要种群生态位研究[J].北华大学学报,2014,15(5):684-688. [23]杨同辉.浙江天童小叶青冈种群结构和动态研究[J].福建林业科技,2010,37(1):26-29.[24]王良衍.浙江天童山小叶青冈种群种子雨和地表种子库动态研究[J].福建林业科技,2011,38(3):8-10.[25]牛翠娟,娄安如,孙儒泳,等.基础生态学[M].2版.北京:高等教育出版社,2007:6-75.[26]牛翠娟,娄安如,孙儒泳,等.基础生态学[M].2版.北京:高等教育出版社,2007:109-118.[27]杜彦君.森林种子雨研究进展与展望[J].生物多样性,2012,20(1):94-107.[28] CLARK J S,FASTIE C,HURTT G,et a1.Reid's paradox of rapid p1ant migration [J].BioScience,1998a,48:13-24.[29]牛克昌.群落构建的中性理论和生态位理论[J].生物多样性,2009,17(6):579-593.。

+中国西北准噶尔盆地南缘荒漠绿洲过渡带的主要木本植物的空间格局和关联 摘要:物种的空间格局和关联在揭示物种间相互影响以及环境的相互影响是非常重要的。而且它对理解物种相互影响和基本生态过程与温带荒漠植被方面具有重要意义。在本文中,函数g(r)用于描述中国西北准噶尔盆地的荒漠绿洲过渡带的三个1公顷的荒漠植物地块中四种主要木本种间的空间格局和关联特征。完整的空间随机零模型(CSR)显示四个物种在小范围(<20m)内呈现出显著聚集。无叶假木贼和白刺,梭梭和红砂在与独立零模型小尺度空间上呈现正相关,而无叶假木贼和梭梭,无叶假木贼和红砂,红砂和白刺在小范围或者中等范围(20-60m)内呈现负相关。随机标签零模型表明无叶假木贼的枯立木主要是由种内和种间竞争的综合作用决定。此外,研究结果还表明,生境异质性和沙漠化这两个主要因素在准噶尔盆地南缘荒漠绿洲过渡带的木质物种空间分布格局和关联中起着重要的作用。因此,规划造林和开发保护策略时,物种特征在空间格局和关联性上的差异性应该予以重视。 关键词:空间格局,空间关联,生境异质性,荒漠绿洲过渡带,准噶尔盆地

Spatial patterns and associations of dominant woody species in desert-oasis ecotone of South Junggar Basin, NW China

Abstract: Spatial patterns and associations of plant species are important for revealing how species

interact with each other and with the environment, and hence have important implications for the understanding of species interaction and underlying ecological processes with apparent patterns in temperate desert vegetation. In this paper, the function g (r) was used to characterize the spatial patterns and associations of four dominant woody species in three 1-ha desert plant plots in the desert-oasis ecotone of South Junggar Basin, NW China. The complete spatial randomness null model (CSR) showed four species exhibited significant aggregations at small scales (< 20 m). A. aphylla and N. roborowskii, H. ammodendron and R. songarica were spatially positive associations at small scales with the independent null model, while A. aphylla and H. ammodendron, A. aphylla and R. songarica, R. songarica and N. roborowskii species pairs exhibited negative associations at small or moderate scales (20–60 m) in our study. The random labeling null model showed that dead standing plants of A. aphylla were largely determined by the combined effects of intra- and interspecific competition. In addition, the results also indicated that the two main factors of habitat heterogeneity and sandy desertification play important roles in determining spatial distribution patterns and associations of woody species in the desert-oasis ecotone of South Junggar Basin. Thus, the differences of species features in spatial patterns and associations should be paid more attention when planning afforestation and developing conservation strategies. Keywords: spatial pattern; spatial association; habitat heterogeneity; desert-oasis ecotone; Junggar Basin

植物的空间格局是植被的重要特征。它在生态过程,包括竞争性共存和死亡的传播起到了显著作用,并对生态系统产生影响(Alekseev & Zherebtsov 1995; Arévalo & Fernández-Palacio 2003). 。然而,许多因素在植物群落树种分布的空间格局起着重要的作用。在一般情况下,生物和非生物因素可能影响物种的分布,并潜在地控制它们的丰度和共存(Zhang et al. 2010; Schleicher et al. 2011)。此外,尽管物种的丰富度和关联的研究地之间不同,但许多物种也表现出生态栖息地的偏好(Bazzaz 1991 ; Cheng 2013)。此外,理论模型也证实了基于生境异质性(蒂尔曼和帕卡拉1993)植物物种的共存。 种内和种间的竞争,应考虑了解组成物种的动态(He & Duncan 2000; Nishimura et al. 2005)。相反的,植物的空间分布也影响竞争(Duncan 1991; Hara et al. 1995, Kubota & Hara 1995)。一般格局已经被视为对有限的资源(如可用的水或土壤资源)激烈竞争的结果(King & Woodell 1973; Phillips & MacMahon 1981; Skarpe 1991)。种内聚集已被归因于环境的异质性(Schenk et al. 2003; Perry et al. 2009),种子传播(Schurr et al. 2004),以及植物的相互作用(Phillips & MacMahon 1981; Tirado & Pugnaire 2003)。在最干旱的地区,大灌木和树木的周围聚集着杂草和幼年木本植物种常常被当作充分的证据((Brooker et al. 2008; Rayburn & Wiegand 2012; Wang et al. 2013)。 荒漠绿洲过渡带是绿洲生态系统的重要组成部分,并在保持绿洲的稳定至关重要的作用(Li et al. 2007; Su et al. 2007)。同时,荒漠绿洲过渡带比其邻近的生态系统的扰动更为敏感(Su et al. 2007)。当它在开采或使用过程中受到干扰,该交错带便具有演变成荒漠化土地和流动沙丘的潜在趋势(Ding & Zhang 2006; Wang et al. 2013)。由于严重的沙漠化和干旱胁迫,已经使准噶尔盆地荒漠绿洲过渡带地区的物种组成简单、丰富度和物种多样性下降。现在,虽然有关种间关联和沙漠物种共存机制的报道很少,但有关物种的空间格局和关联的一些研究已经在准噶尔盆地展开(Song et al. 2010; Liu et al. 2008)。在这项研究中,我们分了中国西北准噶尔盆地南缘的荒漠绿洲过渡带四种主要木本植物的空间格局和关联。但存在三个主要问题需要解决:

(1)四种主要木本植物是不是在绿洲 - 荒漠过渡带表现出聚集的空间分布? (2)沙漠化对四个主要的木本物种占据的栖息地是否有影响? (3)在大规模死亡中,无叶假木贼的枯立木与种间竞争有关系吗? 1、材料和方法 1、1研究地点 研究地区位于沙漠 - 绿洲过渡带跨越258-265米的中国西北部的准噶尔盆地南缘地区(45°22'43.4“N,84°50'32.5”E)。研究区的生态基质包括风成沉积沙土和高度侵蚀洪积土壤。平均温度为5〜11℃,冬季最低气温-30℃至-41℃,夏季最高气温30〜40℃。雪融化在冬季结束,随着降雨在一起,达到100-150毫米的年降水量。三种典型样地(3公顷),列出了农牧交错带中洪积和沙质土壤的分层分布的区域。三个地块的微地形是复杂,异构的。其中沙质土壤面积占55-70%,砂土层为5-35厘米深。根据Kriging(图1),沙埋深度有不同的空间分布。同时沙埋改变有限的水资源分配,例如沙床的平均土壤含水率为4.55%,比裸地(0.81%)高。研究区内,植被覆盖率在10%和35%的范围内,以无叶假木贼、梭梭、琵琶柴和白刺(表1)为主,而在其他范围内,以枸杞、盐穗木、红砂和柽柳为主。 1、2数据收集 每个小区(100×100米)分成400个连续5×5米样方,作为植被调查的基本单位,使用DQL-1森林罗盘(哈尔滨光学仪器厂,中国)。将所有的木本植物,包括枯立木和活体植株进行调查。记录物种的名称,坐标值,高度,冠幅(冠的垂直投影在两个方向上的最大直径,即南北向或东西向),微生境(如表皮土壤,抑制因子)。 1、3数据分析 空间点格局的校正往往使用二阶矩函数K检验的零假设,一个点模式在空间上随机(2003 Diggle)。 Ripley的K函数的点的范围内的距离为r的累积函数,即每个大半径具有较小半径的点,它可能是来自两个不同范围的信息互相干扰。一对相关函数g(r)(Stoyan & Stoyan 1994),也被称为O型环统计(Wiegand & Moloney 2004),是估计的同心环中的点处的距离为r的数量,而不是在一个替代统计半径。累计K函数可检测的聚集或规律性到一个给定的距离r,因此是合适的,如果有问题的过程(例如竞争的不利影响)可以只达到一定的距离,而函数g(r)可以在给定的距离r内发现聚集或均匀。函数g(r)的优点是它是一个邻里密度的解释,这是比robability密度函数更直观的比累计度量(Stoyan & Pettinen 2000)的额外优势。在这项研究中,单变量函数g(r)是用来分析不同物种的分布格局,而二元函数g(r)分析不同物种在该样点内的空间关联。对于单变量分析中,我们使用了完整的空间随机性(CSR)的零模型作为零假设(Wiegand & Moloney 2004; Getzin et al. 2008),因为植物在三个样点的空间分布似乎显著受影响于干旱胁迫和生境异质性(如土壤补丁和微地形)。我们研究了两个物种之间的空间关联与独立零模型(Wiegand & Moloney 2004)。对于单变量分析,g(r)以上的置信上限表示聚集,而g(r)低于置信下限指示规律性。对于二元分析,如果在给定的距离r,g12(r)是上述的上(或低于)置信区间的上限,则表明物种2是正(或负)与物种1的距离r相关联的。函数g12的(r)是置信区间,这表明有物种1和2之间没有相互作用。与之对应的两个空间的方法中,我们调查枯立木和活体植株的分布之间的空间关系。随机标记零模型被用于检测活体植物的分布与枯立木的空间分布,除了与底层的一级处理,相比之下,可能存在差异性。随机标签还没有被广泛应用到林业研究,但它已被隐式地使用,以评估“随机死亡率”。考虑到枯立木与活体植株作为标签的植物类(Kenkel,1988),我们运用控制因素法来设计四种活体植株作为模型1(控制模式)和无叶假木贼的枯立木为模式2。因此,g12(r)和g11(r)为差分提供见解无叶假木贼死常设植物周围居住在关系4种植物活体植物对彼此的空间分布的空间分布(Getzin et al. 2008; Schleicher et al. 2011)。第二比较,g12(r) - g11(r),可用于评价枯立木的空间分布。例如,正相关意味着枯立木相较于成年植物呈现出聚集空间分布(Getzin et al.2006; Getzin et al.2008;Schleicher et al.2011)。为实现随机标