类风湿性关节炎的影像学诊断

- 格式:ppt

- 大小:10.11 MB

- 文档页数:43

类风湿性关节炎的X线表现类风湿性关节炎是一种病因不明的慢性全身性炎症性疾病,以慢性、对称性、多滑膜关节炎和关节外病变为主要临床表现,属自身免疫性疾病[1~3],具有较高的致残率,早期诊断和治疗是改善患者预后的关键。

类风湿发病率大约0.5~1%,发病高峰年龄在45~60岁,男多于女。

随着新的影像设备和影像技术的临床应用,类风湿性关节炎发病率呈增多趋势。

本文回顾分析68例类风湿性关节炎临床表现及X线特征,对临床表现、实验室检查、X线特征进行分析,旨在提高对本病的X线表现的认识。

1 材料与方法1.1诊断标准及临床表现采用美国风湿病学学会1987年修订的标准,其分类如下:1)晨僵至少1小时(≥6周)。

2)3个或3个以上关节肿(≥6周)。

3)腕、掌指关节或近端指间关节肿(≥6周)。

4)对称性关节肿(≥6周)。

5)皮下结节。

6)手X光片改变。

7)类风湿因子阳性(滴度>1:32)。

本组68例病例均具备4条或4条以上标准。

其中男26例,女42例,年龄14~70岁,全部病例均行实验室检查、X线检查。

1.2实验室检查全部病例均作类风湿因子、C反应蛋白、球蛋白、ESR、Hb、补体C3、C4、WBC检查。

1.3 X线检查全部病例均作多关节照片,以手、足、腕小关节、膝关节、肘关节及肩关节和肩锁关节为主。

2 结果X线表现 X线平片是类风湿性关节炎患者诊断、分期及随访的传统影像学检查方法。

主要X线表现有:关节肿胀:是早期常见表现,以腕、膝、踝最常见(48例),在关节肿胀的病例中,以腕关节最为明显,其中30例合并2、3掌指关节肿胀;局部骨质疏松:57例;关节腔弥漫变窄:24例;边缘骨侵蚀:16例;关节强直:6例。

3 讨论类风湿性关节炎的发病原因尚未完全明确,与多种因素有关,有遗传易感性,与环境、细菌、病毒、性激素及神经精神状态等因素密切相关。

[2,4~6]类风湿性关节炎好发生于四肢滑膜关节,尤其是手、足、腕小关节、膝关节、肘关节及肩关节和肩锁关节。

类风湿性关节炎的影像学诊断类风湿性关节炎的影像学诊断介绍类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis,简称RA)是一种以慢性关节炎为主要表现的自身免疫性疾病。

影像学检查在RA的诊断和治疗中起着重要的作用。

本文将详细介绍类风湿性关节炎的影像学诊断,包括常用的影像学技术、影像学表现及其分析与判断等内容。

一:影像学技术1. X线检查:X线片是最常用的影像学检查方法之一。

通过X 线片可以观察关节内外的病变情况,如关节面的骨质疏松、关节间隙的变窄等。

2. 超声检查:超声是非常有效的影像学技术,可以直接观察到关节内软组织的变化情况。

超声检查对早期RA的诊断和监测疾病进展非常重要。

3. 磁共振成像(MRI):MRI可以提供关节内软组织的详细信息,如骨髓水肿、滑膜增生等。

MRI在早期RA的早期诊断和疾病进展监测中有较高的敏感性和特异性。

4. 计算机断层扫描(CT):CT可以提供骨骼结构的三维图像,对于关节畸形的评估和手术治疗的规划非常有帮助。

二:影像学表现1. X线表现:早期RA的X线片可能没有明显的异常,进展期可见关节面骨质疏松、关节间隙变窄、关节骨侵蚀和关节软骨破坏等。

2. 超声表现:超声可以显示关节内的滑膜增厚、关节腔积液、关节囊增大等。

3. MRI表现:早期RA的MRI可以显示关节软骨和骨下的骨髓水肿、滑膜增生等,进展期可见关节面软骨破坏、骨侵蚀、关节腔积液等。

4. CT表现:CT可以提供关节骨骼结构的三维图像,对骨侵蚀、关节畸形等有较好的显示和评估。

三:影像学分析与判断1. 影像学特点:RA的影像学特点主要包括关节面骨质疏松、关节间隙变窄、关节骨侵蚀、软骨破坏和滑膜增生等。

2. 鉴别诊断:在影像学诊断中,需要注意与其他类风湿性疾病、感染性关节炎、关节外侵犯等进行鉴别。

3. 评估疾病进展:影像学检查可以监测RA的疾病进展情况,对治疗效果的评估和调整非常有帮助。

4. 手术治疗的规划:对于需要手术治疗的患者,影像学检查可以提供关节畸形、关节侵蚀等信息,帮助医生制定手术方案。

类风湿诊断标准类风湿诊断标准,全称“类风湿性关节炎诊断标准”,是世界卫生组织和美国风湿病学会于1987年联合制定的一套诊断标准,用于帮助临床医生准确诊断类风湿性关节炎。

该标准包括病史、体格检查、实验室检查和影像学检查四个方面,下面将详细介绍。

一、病史类风湿性关节炎的病史表现为对称性关节肿胀、疼痛、僵硬,持续时间超过6周。

同时还有晨僵现象、疲劳、低热等全身症状。

此外,还需排除其他风湿性疾病和感染性疾病的可能性。

二、体格检查体格检查主要包括关节、皮肤、眼部、呼吸系统、心血管系统等多个方面。

关节方面需要检查对称性关节肿胀、疼痛、压痛、活动度受限等情况。

皮肤方面需要注意是否有紫红色皮疹、皮下结节等表现。

眼部方面需要注意是否有结膜炎、巩膜炎等情况。

呼吸系统和心血管系统方面需要注意有无受累表现。

三、实验室检查实验室检查是类风湿性关节炎诊断的重要依据之一。

常规检查包括血常规、生化检查、免疫学检查等。

其中,类风湿因子是类风湿性关节炎的诊断标志之一。

同时,抗环瓜氨酸肽抗体和抗核抗体也是重要的检查项目。

四、影像学检查影像学检查是类风湿性关节炎诊断的另一个重要依据。

常用的影像学检查包括X线、MRI、超声等。

其中,X线检查可发现关节骨质破坏、关节间隙变窄等表现;MRI检查可以更清晰地显示关节软组织的变化;超声检查可以检测到关节滑膜、软骨下骨质变化等。

总之,类风湿诊断标准是临床医生诊断类风湿性关节炎的重要参考依据。

准确诊断类风湿性关节炎可以帮助患者尽早接受治疗,缓解疼痛、减轻关节损伤,提高生活质量。

同时,也可以避免误诊、漏诊等问题的发生,为患者提供更好的医疗保障。

类风湿关节炎评定方法类风湿关节炎(RA)是一种慢性自身免疫性疾病,其特点是关节炎症、疼痛和僵硬。

为了准确评估类风湿关节炎的病情,需要采用多种方法进行综合评定。

本文将介绍临床评估、实验室检查、影像学检查、功能评估和生物标志物评估等五种评定方法。

一、临床评估临床评估是对类风湿关节炎患者的病情和自身认知情况进行了解的过程。

评估内容包括患者的主观感受,如疼痛、僵硬、疲劳等,以及关节肿胀、压痛、活动受限等客观体征。

通过临床评估,可以对患者的病情状况进行初步判断,为后续的诊断和治疗提供依据。

二、实验室检查实验室检查是通过对患者血液、关节液等样本进行检测,以了解患者免疫系统状况和炎症反应程度的方法。

常用的实验室检查指标包括血沉(ESR)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)等。

这些指标可以反映类风湿关节炎的炎症程度和病情变化,有助于指导治疗和评估疗效。

三、影像学检查影像学检查是通过X线、超声、磁共振成像(MRI)等技术对关节进行无创性检查的方法。

这些检查可以显示关节结构的变化,如关节侵蚀、关节间隙狭窄、骨赘形成等,有助于了解关节炎症和骨破坏程度,以及发现早期病变。

影像学检查在类风湿关节炎的诊断、病情评估和治疗监测中具有重要作用。

四、功能评估功能评估是通过一系列测试和量表,对患者关节功能和日常生活能力进行评价的方法。

常用的功能评估量表包括健康评估问卷(HAQ)、手指关节指数(FI)等。

这些量表可以帮助医生了解患者的生活质量和关节功能状况,为制定治疗方案和评估疗效提供依据。

五、生物标志物评估生物标志物评估是通过检测血液或其他体液中的生物标志物,以了解疾病进程和治疗效果的方法。

在类风湿关节炎中,常用的生物标志物包括抗角蛋白抗体(AKA)、抗核周因子抗体(APF)等自身抗体,以及白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等细胞因子。

这些生物标志物可以反映免疫系统的活化状态和炎症反应程度,有助于早期诊断和病情监测。

类风湿性关节炎诊疗指南一、什么是类风湿性关节炎类风湿性关节炎是一种慢性、全身性的自身免疫性疾病,主要影响关节,导致关节疼痛、肿胀、僵硬,甚至关节变形和功能丧失。

它不仅会影响关节,还可能波及身体的其他部位,如心脏、肺、眼睛等。

这种疾病的发病原因目前尚未完全明确,但一般认为与遗传、环境、感染、内分泌等多种因素有关。

遗传因素可能使个体更容易患上类风湿性关节炎,而环境中的某些因素,如吸烟、感染等,可能触发疾病的发生。

二、类风湿性关节炎的症状1、关节疼痛这是最常见的症状,通常从手指、手腕等小关节开始,逐渐波及其他关节。

疼痛可能在休息或活动时出现,且在早晨起床时更为明显。

2、关节肿胀关节周围组织的炎症导致关节肿胀,使关节看起来变大、变形。

3、关节僵硬尤其是在早晨起床或长时间不活动后,关节会感到僵硬,活动一段时间后可能会有所缓解。

4、关节畸形随着病情的进展,如果没有得到及时有效的治疗,关节可能会出现畸形,如手指向尺侧偏斜、掌指关节半脱位等。

5、全身症状除了关节症状外,患者还可能出现发热、乏力、体重下降、贫血等全身症状。

三、类风湿性关节炎的诊断1、临床表现医生会详细询问患者的症状、病史,包括关节疼痛的部位、性质、发作时间等,以及是否有其他伴随症状。

2、实验室检查(1)血常规:可能会显示贫血、白细胞增多等。

(2)红细胞沉降率(ESR)和 C 反应蛋白(CRP):这两项指标通常会升高,反映体内的炎症程度。

(3)类风湿因子(RF)和抗环瓜氨酸肽抗体(抗 CCP 抗体):这是诊断类风湿性关节炎的重要指标,但并不是所有患者这两项指标都会阳性。

3、影像学检查(1)X 线检查:可以观察关节的形态、结构变化,如关节间隙狭窄、骨质破坏等。

(2)磁共振成像(MRI):对于早期诊断和评估关节滑膜、软骨等病变更为敏感。

综合以上临床表现、实验室检查和影像学检查的结果,医生可以做出类风湿性关节炎的诊断。

四、类风湿性关节炎的治疗1、一般治疗(1)休息:在关节疼痛、肿胀明显时,应适当休息,减少关节的活动。

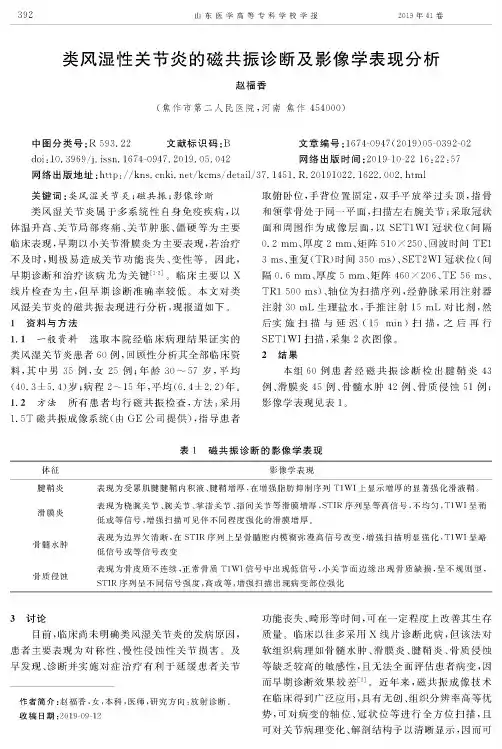

392山东医学高等专科学校学报2019年41卷类风湿性关节炎的磁共振诊断及影像学表现分析赵福香(焦作市第二人民医院,河南焦作454000)中图分类号:R593.22文献标识码:B文章编号=1674-0947(2019)05-0392-02 doi:10.3969/j.issn.16740947.2019.05.042网络出版时间:2019-10-2216:22:57网络出版地址:/kcms/detail/37.1451.R.20191022.1622.002.html关键词:类风湿关节炎;磁共振;影像诊断类风湿关节炎属于多系统性自身免疫疾病,以体温升高、关节局部疼痛、关节肿胀、僵硬等为主要临床表现,早期以小关节滑膜炎为主要表现,若治疗不及时,则极易造成关节功能丧失、变性等。

因此,早期诊断和治疗该病尤为关键[12]。

临床主要以X 线片检查为主,但早期诊断准确率较低。

本文对类风湿关节炎的磁共振表现进行分析,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选取本院经临床病理结果证实的类风湿关节炎患者60例,回顾性分析其全部临床资料,其中男35例,女25例;年龄30〜57岁,平均(40.3士54)岁;病程2〜15年,平均(6.4士2.2)年。

1.2方法所有患者均行磁共振检查,方法:采用1.5T磁共振成像系统(由GE公司提供),指导患者取俯卧位,手背位置固定,双手平放举过头顶,指骨和领掌骨处于同一平面,扫描左右腕关节;采取冠状面和周围作为成像层面,以SET1WI冠状位(间隔0.2mm、厚度2mm、矩阵510X250、回波时间TE1 3ms、重复(TR)时间350ms)、SET2W I冠状位(间隔0.6mm、厚度5mm、矩阵460X206、TE56ms、TR1500ms)、轴位为扫描序列,经静脉采用注射器注射30mL生理盐水,手推注射15mL对比剂,然后实施扫描与延迟(15min)扫描,之后再行SET1WI扫描,采集2次图像。

类风湿性炎的影像学诊断类风湿性炎的影像学诊断类风湿性炎(Rheumatoid Arthritis)是一种慢性的自身免疫性疾病,主要表现为关节炎和全身性炎症。

影像学诊断在了解病情、指导治疗以及评估疗效方面起着重要的作用。

以下是类风湿性炎的常用影像学诊断方法及其特点。

1. X光检查X光检查是最常用的影像学检查方法之一,对于类风湿性炎的诊断具有重要意义。

X光检查可以观察到关节的骨质破坏、关节间隙狭窄、骨膜增生等表现。

典型的X光表现包括骨质疏松、关节表面的侵蚀、骨小梁破坏等。

2. 磁共振成像(MRI)MRI是一种较为敏感的影像学检查方法,对于早期诊断和评估关节的炎症程度具有很高的价值。

MRI可以观察到关节软骨、滑膜、骨髓等组织的病理改变。

MRI常见的表现包括关节囊的增厚、骨膜增生、滑膜增生等。

3. 超声检查超声检查是一种非常简便、无创和低成本的影像学检查方法,对于类风湿性炎的早期诊断和治疗效果的评估具有重要价值。

超声能够观察到关节的炎症、关节囊积液、软骨损伤等病变。

超声还可以进行动态观察,能够检测到关节内腱鞘炎等病变。

4. 核磁共振成像(MRA)MRA是一种通过核磁共振技术观察关节血管情况的影像学检查方法。

对于关节炎症的早期诊断和血流灌注的评估有很高的准确性和敏感性。

MRA可以观察到关节周围的血管异常扩张、血流速度异常等表现。

5. 骨扫描骨扫描是一种全身性的核素显像检查方法,能够评估全身骨骼的代谢情况。

对于类风湿性炎的指导治疗和疾病活动程度的评估具有一定价值。

骨扫描的典型表现为关节活动度增加、关节周围血流异常增强等。

,类风湿性炎的影像学诊断方法多种多样,选择合适的检查方法可以帮助医生准确地评估病情并制定出合理的治疗方案。

各种影像学检查方法的结合使用可以提高诊断的准确性和全面性,为患者的治疗提供有力的依据。

关于类风湿性关节炎的磁共振诊断及影像学表现分析【摘要】目的:探析在类风湿性关节炎诊断过程中应用磁共振诊断及影像学表现研究。

方法:选取40例2019年1月-2019年12月期间,在本院接受治疗患有类风湿性关节炎患者的临床资料进行回顾分析,对患者的磁共振成像诊疗数据进行总结分析。

结果:40例患者中,共诊断出28例腱鞘炎,32例骨质侵蚀、24例滑膜炎、30例骨髓水肿。

磁共振诊断的影像学表现体征显示为:滑膜炎:病变关节处滑膜出现增厚现象,主要部位在掌指关节、桡腕关节、指间关节、腕关节等,STIR序列呈等高信号,不均匀,T1WI呈稍低或等信号,对病变部位增强扫描可见伴不同程度强化的滑膜增厚。

腱鞘炎:受累肌腱腱鞘内存有积液、腱鞘增厚,在增强脂肪抑制序列T1WI上显示增厚的显著强化滑液鞘。

骨质侵蚀:出现不连续骨皮质,正常骨质T1WI信号中出现低信号,骨质缺损在小关节面边缘清晰可见,形态呈现不规则型,STIR序列呈不同信号强度,高或等,增强扫描出现病变部位强化。

骨髓水肿:边界欠清晰,在STIR序列上呈骨髓腔内模糊弥漫高信号改变,增强扫描明显强化,T1WI呈略低信号或等信号改变。

结论,在早期类风湿性关节炎患者诊疗中,利用磁共振检查可以对患者的病因进行明确诊断,早期发现其病理改变,具有较高的诊断符合率,值得临床应用。

【关键词】类风湿关节炎;磁共振;影像诊断在医学临床中,类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis,RA)属于一种高发病率的多系统性自身免疫类疾病,常见于中年女性,绝大多数患者病情迁延难愈,常表现为关节肿胀、疼痛、功能受限等,严重者甚至残疾。

对于该疾病的诊断主要以影像学检查为主,比较常用的诊断方式为超声与磁共振成像诊断。

磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)可全方位高分辨率检测膝骨关节情况,图像无骨性伪影,清晰显示关节内部解剖结构。

既往有学者指出 MRI 可较准确、客观地反映类风湿性关节炎的病变过程,但有关 MRI 在早期类风湿性关节炎诊断中的应用价值尚无统一定论要。

类风湿性炎的影像学诊断类风湿性炎的影像学诊断正文:一、背景介绍类风湿性炎是一种常见的慢性自身免疫性疾病,主要特征为慢性关节炎和全身性炎症反应。

影像学诊断在类风湿性炎的诊断和治疗过程中起着重要的作用,可以明确病变部位、病变程度和炎症活动程度。

二、常用的影像学检查方法1.X线检查:通过X线拍摄关节部位,可以观察到关节间隙的变化、关节面的骨质疏松、关节软骨的破坏等,常用于类风湿性炎的早期筛查和疾病的评估。

2.超声检查:超声是一种无创的影像学检查方法,可以直观地观察到关节软组织的病变,如关节滑膜增厚、关节囊积液等,对于早期诊断和病变部位的评估有较高的敏感性和特异性。

3.磁共振成像(MRI):MRI可以提供较高的空间分辨率和对软组织的清晰显示,对于关节滑膜炎症和软骨破坏的评估较为准确,对于类风湿性炎早期的诊断尤为重要。

三、影像学表现特点1.X线表现:类风湿性炎常在早期表现为关节软骨下骨质疏松、关节面骨质侵蚀,随着疾病的进展,关节间隙变窄,关节面出现关节穿凿样破坏。

骨质增生也是类风湿性炎的常见表现。

2.超声表现:超声可见关节滑膜增厚、关节囊积液,以及关节周围软组织的炎症反应。

3.MRI表现:MRI可以观察到关节滑膜的强化、滑膜的增厚和关节囊的积液,同时可以显示关节软骨的损伤、骨髓水肿等。

四、影像学诊断的局限性及注意事项1.影像学检查只是辅助诊断手段,不能替代临床表现和实验室检查。

2.早期的类风湿性炎病变可能无明显的影像学表现,需要结合临床病史和实验室检查进行综合判断。

3.影像学检查对于关节软骨的病变评估仍有一定局限性,尤其是早期软骨病变的检出率较低。

附件:本文档暂无附件。

法律名词及注释:1.类风湿性炎:一种慢性自身免疫性疾病,特征为慢性关节炎和全身性炎症反应。

2.影像学诊断:通过影像学检查的方法对疾病进行准确的诊断和评估。

3.X线检查:一种常用的影像学检查方法,通过X射线的拍摄来观察骨骼部位的病变情况。

4.超声检查:一种无创的影像学检查方法,利用超声波来观察人体内部组织和器官的病变情况。