建筑地震破坏等级划分标准

- 格式:docx

- 大小:20.26 KB

- 文档页数:5

北京建筑的抗震等级划分

北京建筑抗震设计与规范是按照国家标准执行的。

抗震等级划分通常基于建筑的用途和结构性质,以下是一般性的抗震等级划分:

1.独立住宅建筑:一般独立住宅建筑属于抗震设防烈度为8度,即设计基本加速度为0.1g。

2.多层住宅建筑:一般多层住宅建筑的抗震设防烈度为8度,即设计基本加速度为0.1g。

不同于独立住宅,多层住宅的结构形式和高度可能需要更严格的设计和施工要求。

3.办公建筑、商业建筑等非住宅建筑:非住宅建筑的抗震设防标准通常更高,一般为8度或者8度以上,取决于建筑的用途、高度和结构形式等因素。

4.重要设施和特殊建筑:对于一些重要的设施,如医院、学校、交通枢纽等,以及一些特殊建筑,可能需要更高的抗震设防标准,达到8度以上。

5.地铁、大型公共建筑:地铁站、大型体育馆、会展中心等大型公共建筑可能会有更高的抗震等级要求,以确保在地震发生时能够保障人员的安全。

以上标准是根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011)等相关国家标准来确定的。

具体的抗震等级划分可能还会受到地理位置、地质条件等因素的影响。

建筑设计师和结构工程师在设计建筑时需要充分考虑这些因素,确保建筑在地震发生时有足够的抗震性能,保障人员的生命安全。

抗震等级划分标准

抗震等级划分标准是指根据建筑物的使用功能、地震烈度、结构形式、材料质量等因素,对建筑物进行抗震能力评估,并进行等级划分的标准。

根据国家相关规定,目前我国建筑物的抗震等级分为一至八级,等级越高,建筑物的抗震能力越强。

其中,一至三级抗震等级适用于一般住宅、桥梁、地下工程等建筑物;四至六级适用于大型公共建筑、工业厂房、高层住宅等建筑物;七至八级适用于重要公共建筑、大型工程、核电站等建筑物。

在进行抗震等级划分时,需考虑建筑物的地理位置、地形地貌、地基土壤、建筑标准等因素,同时也需要参考国家相关规范和标准进行综合评估。

抗震等级的划分对于保障人民生命财产安全具有重要意义,建筑师和工程师应当在设计和施工中充分考虑抗震等级的要求。

- 1 -。

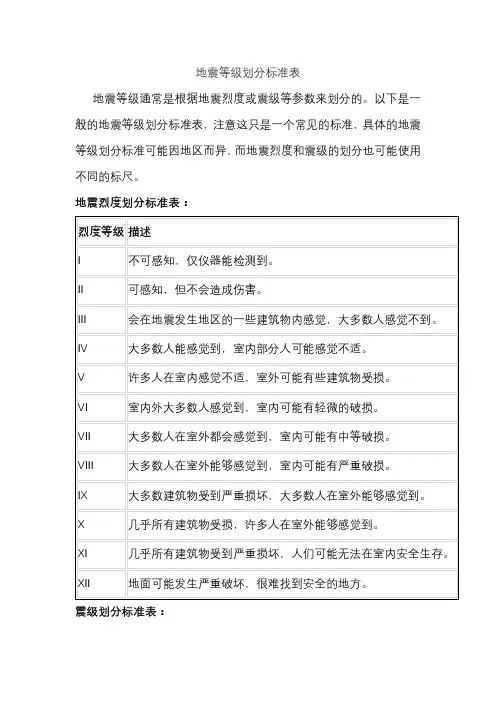

地震等级与破坏程度

同样大小的地震,造成的破坏不一定相同;同一次地震,在不同的地方造成的破坏也不一样。

为了衡量地震的破坏程度,科学家又”制作”了另一把”尺子”--地震烈度。

地震烈度与震级、震源深度、震中距离,以及震区的土质条件等有关。

我国把烈度划分为12度,不同烈度的地震,其影响和破坏大体如下:

Ⅰ度:无感,仅仪器能记录到;

Ⅱ度:个别敏感的人在完全静止中有感;

Ⅲ度:室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动;

Ⅳ度:室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响;

Ⅴ度:室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹;

Ⅵ度:人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡;

Ⅶ度:房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水;

Ⅷ度:房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂;

Ⅸ度:房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等崩塌,铁轨弯曲;

Ⅹ度:房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸;

Ⅺ度:房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毁,地表产生很大变化;

ⅩⅡ度:一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭;

例如,1976年唐山地震,震级为7.8级,震中烈度为11度;受唐山地震的影响,天津市地震烈度为8度,北京市烈度为6度,再远到石家庄、太原等就只有4~5度了。

今天。

抗震等级划分标准抗震等级划分标准是指建筑结构在地震作用下具有的抗震能力评定标准。

为了保障建筑物及人民的安全,各国及地区都建立了自己的抗震等级划分标准,并根据地震频率及其危害程度进行细分。

针对中国建筑物,抗震等级划分标准按照国家标准GB 50011-2010进行。

标准主要将抗震要求分为12个等级,从低到高分别为A、B、C、D、E、F、G、H、I、ⅠA、ⅠB、ⅠC级,其中A级最低,ⅠC级最高。

下面按照全过程分步骤阐述抗震等级划分标准。

1. 确定地震烈度根据地震频率和危害程度,建立地震烈度分级,分为Ⅰ至Ⅸ级,级别越高,地震烈度越强。

2. 评定建筑结构抗震性能将建筑结构分为主体结构和非主体结构两种,根据构件的受力等级和材料强度等因素,评定建筑结构抗震性能,确定其抗震设防等级。

3. 设定抗震设计位移建筑地震时,建筑结构发生的位移称为设计位移,设计位移是根据地震烈度和建筑结构的刚度等因素来确定的,以保证建筑在地震中能够安全运行。

4. 确定抗震设防等级抗震设防等级是建筑物在地震作用下的最低保护要求,根据建筑物所处地带的地震烈度,按照严格程度分为12个等级。

5. 设计抗震烈度根据步骤1确定的地震烈度以及建筑所处地带的地震频率,确定建筑物在地震作用下的最大水平加速度,也就是设计抗震烈度。

6. 设计结构抗震性能要求在设计建筑结构时,需要满足一系列的抗震性能要求,包括控制结构的位移、减小结构能量耗散、提高结构受力能力等。

7. 设计抗震构件的强度和刚度根据设计抗震烈度、建筑结构特点和构件的材料性能等因素,确定构件的强度和刚度,以保证构件在地震作用下不会发生破坏。

8. 设计抗震支撑体系抗震支撑体系包括立杆、框架等建筑结构,需要满足承重能力、抗震性能、减振效果以及便于施工等多个方面的要求。

9. 设计地震作用下的非结构性能建筑物的非结构构件包括门窗、天花板、灯具等。

在地震作用下,这些构件需要满足一定的抗震性能,以保证建筑物的整体安全性。

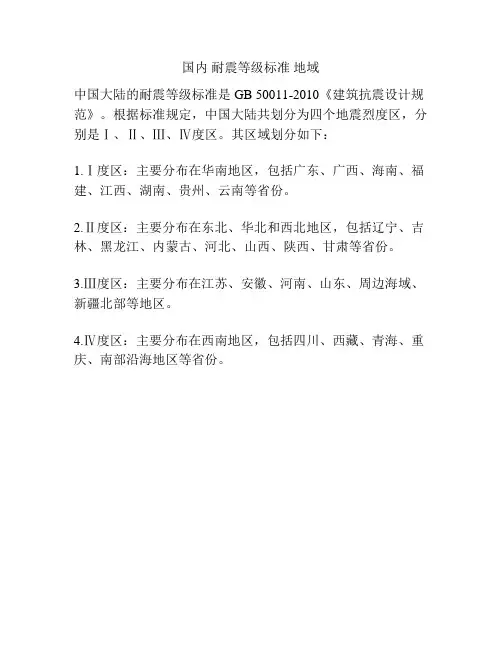

国内耐震等级标准地域

中国大陆的耐震等级标准是GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》。

根据标准规定,中国大陆共划分为四个地震烈度区,分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ度区。

其区域划分如下:

1.Ⅰ度区:主要分布在华南地区,包括广东、广西、海南、福建、江西、湖南、贵州、云南等省份。

2.Ⅱ度区:主要分布在东北、华北和西北地区,包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃等省份。

3.Ⅲ度区:主要分布在江苏、安徽、河南、山东、周边海域、新疆北部等地区。

4.Ⅳ度区:主要分布在西南地区,包括四川、西藏、青海、重庆、南部沿海地区等省份。

建筑抗震设防分类标准最新版建筑抗震设防是指根据建筑物所处地区的地震烈度和建筑物的用途、结构形式等因素,确定建筑物的抗震设防等级,并采取相应的抗震措施,以提高建筑物的抗震能力,减少地震灾害造成的损失。

建筑抗震设防分类标准的制定和更新对于保障人民生命财产安全,促进国家经济社会发展具有重要意义。

一、地震烈度。

地震烈度是指地震波在地表的破坏性程度,通常用梅加(MS)或里氏(L)震级表示。

根据地震烈度的不同,地震区域可分为一至四级,分别对应轻度、中度、较重和重度地震烈度。

建筑抗震设防分类标准应根据地震烈度对建筑物进行相应的抗震设防等级划分。

二、建筑用途。

建筑用途是指建筑物所承载的功能和服务对象,包括住宅、商业、工业、办公等。

不同的建筑用途对抗震设防等级有着不同的要求,例如住宅建筑对抗震设防的要求相对较低,而工业建筑则需要更高的抗震设防等级。

三、结构形式。

结构形式是指建筑物的结构类型和构造形式,包括框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。

不同的结构形式对抗震设防等级也有着不同的要求,例如钢结构建筑对抗震设防的要求相对较高,而砖混结构则需要更严格的抗震设防等级。

四、抗震措施。

根据建筑物所处地区的地震烈度、建筑用途和结构形式等因素,确定相应的抗震设防等级后,需要采取相应的抗震措施。

常见的抗震措施包括增加结构横向抗力、提高结构整体稳定性、加固关键部位等,以提高建筑物的抗震能力。

五、标准更新。

随着地震工程技术的不断发展和地震监测数据的不断积累,建筑抗震设防分类标准也需要不断更新。

针对新的地震监测数据和抗震技术成果,及时修订和完善建筑抗震设防分类标准,以适应不断变化的地震环境和建筑需求。

六、结语。

建筑抗震设防分类标准的制定和更新是保障人民生命财产安全、促进国家经济社会发展的重要举措。

只有科学合理地确定建筑物的抗震设防等级,并采取相应的抗震措施,才能有效提高建筑物的抗震能力,减少地震灾害造成的损失。

希望相关部门和专家学者能够加强研究和合作,不断完善建筑抗震设防分类标准,为我国的地震防灾工作做出更大的贡献。

一般建筑抗震等级分为几级

抗震设计是建筑领域中非常重要的一环,特别是在地震频发的地区。

建筑抗震

等级是根据建筑物的结构和抗震性能来划分的,它描述了建筑物在地震发生时所能承受的程度。

一般建筑抗震等级分为几级,具体如下:

1. 一级抗震设防

一级抗震设防是对建筑物基本要求的一级防护措施。

主要适用于非常规模或者

抗震设防需求较低的建筑物,较少用于高层或特殊建筑。

2. 二级抗震设防

二级抗震设防是对一般建筑物所要求的基本防护措施。

大多数常见建筑物属于

二级抗震设防范围,能够满足一般使用安全要求。

3. 三级抗震设防

三级抗震设防是对高层建筑、重要建筑、功能特殊的建筑或者在地震频发地区

的建筑所要求的高级抗震措施。

通常是大型公共建筑、医院、学校等特殊建筑。

4. 四级抗震设防

四级抗震设防是对特殊重要建筑、需要特殊防护的建筑所要求的最高抗震级别。

例如核电站、大坝等重要基础设施,需要具备最高的抗震能力。

在实际的抗震设计过程中,建筑师和工程师会根据建筑物的用途、地理位置、

结构形式等因素,综合考虑建筑物的抗震等级,以确保建筑物在地震发生时具备足够的抗震能力,保障生命和财产安全。

抗震等级的设定意义重大,对于提高建筑物的抗震性能、减少地震灾害损失具有重要意义。

建筑物抗震设防分类标准一、引言地震是一种自然灾害,严重地震可对建筑物和人们的生命财产安全造成巨大威胁。

为了保障公众的安全和减少地震灾害带来的损失,制定和实施建筑物抗震设防标准是至关重要的。

本文将介绍建筑物抗震设防的分类标准。

二、基础概念1. 设防性能等级设防性能等级是根据建筑物在地震发生时候所能承受的变形和破坏程度来划分的。

常见的等级有:A级、B级、C级和D级。

A级代表最高的抗震性能,D级代表最低的抗震性能。

2. 设防目标设防目标是指根据建筑物的用途和重要性,分别制定不同的设防要求。

目标主要包括人员安全、防止楼房倒塌、限制修复成本等。

三、设防分类标准根据地震破坏机理和实际工程经验,建筑物抗震设防可分为以下几个分类。

1. 普通住宅建筑普通住宅建筑是指用于居住的建筑物,例如独立住宅、公寓楼等。

由于这类建筑物往往不具备高度、大跨度等特点,设防要求相对较低,一般可以采用B级设防性能等级。

2. 商业办公建筑商业办公建筑主要包括写字楼、商场、酒店等。

这类建筑物往往具备较大的高度和跨度,且人员流动频繁。

为了保护人员安全和防止损失,建议采用A级设防性能等级。

3. 工业厂房工业厂房一般用于生产和储存物品,例如工厂、仓库等。

由于这类建筑物往往存在较大的负载和高度、大跨度等特点,设防要求较高。

建议采用C级设防性能等级。

4. 特殊建筑特殊建筑主要包括医院、学校、地下建筑等。

这类建筑物往往具备特殊的功能和使用要求,对地震的抗性要求特别高。

建议采用A级或B级设防性能等级。

四、设防设计考虑因素在制定建筑物抗震设防标准时,需要考虑以下因素:1. 地震烈度地震烈度是指地震波在地面传播时的能量释放程度。

不同地区地震烈度不同,因此设防标准应根据实际地震烈度来确定。

2. 地基条件地基条件对建筑物的抗震性能具有重要影响。

软弱地基的建筑物易于受到地震影响,因此需要采取相应的加固措施。

3. 建筑结构类型不同的建筑结构类型对地震波的响应特性不同。

混凝土房屋抗震等级划分

混凝土房屋的抗震等级是指房屋在地震发生时所能承受的程度,它对于房屋的抗震性能和安全性至关重要。

根据《建筑抗震设计规范》,混凝土房屋的抗震等级划分主要分为四个等级:A、B、C、D级,分别代表不同的抗震性能。

抗震等级A

抗震等级A是指设计抗震烈度在7度以上的地区,适用于对于人员伤亡造成严重影响的公共建筑,如医院、消防站、地震监测中心等,其抗震能力较强。

抗震等级B

抗震等级B适用于设计抗震烈度为6度、7度的地区,主要适用于人员密集的公共建筑,如学校、办公楼、商场等,具备一定的抗震性能,能够保证人员的基本安全。

抗震等级C

抗震等级C适用于设计抗震烈度为5度、6度的地区,主要适用于住宅建筑,能够在地震时保证房屋的完整性,减少房屋损坏和人员伤亡。

抗震等级D

抗震等级D适用于设计抗震烈度低于5度的地区,一般用于次生重要建筑物,如一般工厂、仓库等,其抗震性能相对较低,需要在设计和施工中加强抗震措施。

在选择抗震等级时,需要根据地震烈度、建筑用途、地形地貌等因素进行综合考虑,并严格按照规范要求进行设计和施工,确保建筑物的抗震性能达到要求。

综上所述,混凝土房屋抗震等级划分是建筑设计中非常重要的一环,正确选择和划分抗震等级,对于确保建筑物在地震发生时能够安全有效地抵抗破坏具有重要意义。

钢结构抗震等级划分钢结构作为一种常用的建筑结构形式,在抗震设计中扮演着重要角色。

钢结构抗震等级的划分根据建筑的用途、地震频率和地震烈度等因素进行分类。

正确的抗震等级划分对于建筑物的安全性至关重要。

一、抗震等级划分标准根据《钢结构设计规范》,钢结构抗震设计等级分为四个等级,分别为I、II、III、IV级。

具体各等级的要求如下:•I级:主要用于对人员造成较大伤害或影响的工业和民用建筑。

•II级:主要用于对人员和运输设备造成次要损害的工业和民用建筑。

•III级:主要用于对人员和运输设备造成轻微损坏的工业和民用建筑。

•IV级:主要用于操作简单、无设备或者无损坏影响的工业和民用建筑。

二、抗震设计要求在进行钢结构抗震设计时,需要注意以下几个方面:1.结构承载体系:应选择适合的结构型式,如框架结构、刚性框架结构等,以提高结构的整体稳定性。

2.构件抗震性能:各构件应具备良好的抗震性能,如节点应设计合理、连接牢固。

3.抗震设计参数:应根据工程具体情况确定相应的抗震设计参数,确保结构符合相应的抗震等级要求。

4.钢材选材:应选择质量可靠、强度高、延展性好的钢材进行构件制作,确保结构整体安全性。

三、抗震设计实施在实施钢结构的抗震设计过程中,需要遵循以下步骤:1.根据建筑用途和地震烈度确定抗震设计等级。

2.按照相应的规范和标准进行结构分析和设计计算。

3.选取合适的结构型式和构件材料,并进行抗震性能验证。

4.确保钢结构施工质量符合要求,并定期进行结构安全检测和维护。

四、结语钢结构抗震等级划分是保障建筑安全性的重要一环,合理的抗震等级划分和设计可有效降低地震灾害给建筑物带来的损失。

通过严格按照抗震设计要求和实施步骤,可以提高钢结构抗震性能,确保建筑物在地震发生时能够保持较好的安全性能。

以上是针对钢结构抗震等级划分的相关内容,希望能够为相关领域的从业人员和学习者提供一定的参考和帮助。

抗震烈度与抗震等级对照表抗震烈度与抗震等级对照表引言众所周知,地震是一种常见的自然灾害,给人们的生活和财产造成了巨大的威胁。

为了衡量地震对建筑物的影响,人们提出了抗震烈度与抗震等级的对照表。

本文将介绍这个对照表的基本内容和相关知识。

抗震烈度与抗震等级对照表根据国家地震局的规定,抗震烈度与抗震等级对照表分为六个等级,分别是:1.一级:无感震动2.二级:有感震动,但无破坏3.三级:轻微破坏4.四级:中等破坏5.五级:严重破坏6.六级:毁灭性破坏抗震烈度的判断标准抗震烈度是根据地震时的震感和建筑物破坏程度来划分的。

判断抗震烈度主要有以下几个指标:•地震震感:根据人们在地震中的感受,比如晃动幅度、晃动时间等。

•建筑物破坏情况:根据建筑物的破裂、倒塌程度来判断。

抗震等级的意义抗震等级是指建筑物对地震的抗震能力,也可以称之为耐震性能。

不同的抗震等级对应不同的地震烈度,旨在保证建筑物在不同抗震烈度下的安全性能。

抗震等级采用了A、B、C三个等级,其中:•A级:抗震设计基准,适用于重要的基础设施和保障人身安全的建筑物。

•B级:一般抗震设计,适用于普通公共建筑和工业厂房等。

•C级:次一般抗震设计,适用于一般民用建筑等。

总结抗震烈度与抗震等级对照表起到了评估地震对建筑物的影响和提供抗震设计标准的作用。

了解抗震烈度与抗震等级的对应关系,可以帮助我们更好地了解地震的危害程度,有效提高建筑物的抗震能力,减少地震造成的损失。

以上是关于抗震烈度与抗震等级对照表的简要介绍,希望对大家有所帮助。

让我们共同努力,提高抗震能力,预防地震灾害的发生!抗震烈度与抗震等级的重要性抗震烈度与抗震等级对照表在地震预防和抗震设计中起到了重要的作用。

以下是它们的重要性:1.评估地震危害:通过抗震烈度,我们可以了解地震的破坏力,从而评估地震对建筑物和人员的危害程度。

这对于防范和减少地震灾害起到了至关重要的作用。

2.指导抗震设计:抗震等级为建筑物的抗震设计提供了指导。

建筑抗震等级划分标准2020建筑抗震等级划分标准是指根据建筑物的结构特点和所处地区的地震危险性,对建筑物进行分类评定抗震能力的等级。

这些等级标准的制定旨在提高建筑物在地震发生时的抗震性能,减少地震灾害造成的损失。

一、地震等级划分1.一级抗震等级:对于一般建筑、次要交通要道上的建筑、小型保证燃放的建筑等,一般采用一级抗震设计。

这类建筑物在地震发生时,无人员伤亡,结构轻微损坏,可快速修复。

2.二级抗震等级:涉及城市密集地区、重点生产设施、医疗卫生建筑等,通常选择二级抗震设计。

这类建筑在地震后可能有些许破坏,但不影响基本使用功能。

3.三级抗震等级:对于高层建筑、重要交通枢纽、文化遗产等需要较高抗震性能的建筑,采用三级抗震设计。

这类建筑在地震中应保证结构整体稳定,无严重倒塌现象。

二、抗震性能要求1.结构抗震性:建筑结构在地震作用下不发生破坏,或破坏程度控制在可修复范围内。

2.设备设施抗震性:建筑内部设备设施经得起地震破坏,不影响建筑物的正常使用。

3.非结构构件抗震性:如幕墙、隔断墙等构件应有一定的抗震性能,以减少碎片飞溅对人员伤害的影响。

三、建筑抗震评定建筑抗震评定是根据建筑物的结构、地理位置、用途等方面的特点,对其进行抗震性能评估的过程。

评定的结果将决定建筑物所处的抗震等级,并在设计、施工、维护中进行相应的控制和管理。

建筑抗震等级的划分标准是建筑抗震设计中重要的参考依据,对于提高建筑物的抗震性能、减少地震灾害影响具有重要意义。

随着科学技术的进步和地震灾害研究的深入,建筑抗震等级的划分标准也在不断完善,为建设更安全、更可靠的建筑提供了可靠的指导。

建筑中抗震等级划分在建筑设计与施工中,抗震性能是至关重要的因素。

不同地区的地质条件、建筑结构、使用功能等因素都影响着建筑物的抗震等级划分。

根据《建筑抗震设计规范》,建筑物一般被划分为不同的抗震等级,以确保在地震发生时建筑物能够有较高的抗震能力,从而保障人员生命安全和财产安全。

一、抗震等级的划分根据建筑物的重要性、使用功能和地震烈度等因素,抗震等级一般分为多个等级,包括但不限于以下几个等级:1. 一类抗震等级一类抗震等级适用于对人员生命安全和公共安全具有重要影响的建筑物,如医院、紧急救援中心、重要的电力设施等。

这类建筑物在设计和施工中需要符合更为严格的抗震要求,以确保其在地震发生时能够承受较大的地震力。

2. 二类抗震等级二类抗震等级适用于一般性商业建筑、居住建筑等普通建筑物。

这类建筑物在设计和施工中也需要考虑抗震性能,但要求相对较低。

3. 三类抗震等级三类抗震等级适用于一些次要的建筑物,如仓库、停车场等。

这类建筑物在抗震设计中通常只需考虑基本的抗震措施。

二、抗震设计的要求无论建筑物属于哪个抗震等级,抗震设计都有一些基本的要求,包括但不限于以下几点:•结构体系选择:根据建筑物的使用功能、高度等因素选择合适的结构体系,如框架结构、剪力墙结构等。

•基础设计:合理设计建筑物的基础设施,确保在地震发生时能稳固支撑建筑物。

•材料选择:选用符合抗震要求的建筑材料,如抗震钢筋、高强度混凝土等。

•设计计算:根据地震烈度、设计参数等因素进行抗震设计计算,确保建筑物在地震作用下不会发生倒塌或严重损坏。

三、抗震等级的评定建筑物的抗震等级评定通常由专业的抗震设计师和结构工程师进行评估和确定。

在评定抗震等级时,会考虑建筑物的地理位置、地质条件、使用功能、结构形式等因素,并根据相关规范和标准进行评估。

综上所述,建筑物的抗震等级划分是建筑抗震设计的重要组成部分,不同的抗震等级对建筑物的设计和施工都有着不同的要求。

只有合理划分抗震等级,并严格按照相关规范进行设计和施工,才能确保建筑物在地震发生时有较好的抗震性能,最大限度地保障人员生命安全和财产安全。

地震设防等级划分标准地震设防等级的划分标准如下:1. 特殊设防类(甲类):指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全重大建筑和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大后果,需特殊设防。

2. 重点设防类(乙类):指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复生命线相关建筑,以及地震时可能大量人员伤亡等重大后果,需提高设防标准。

3. 标准设防类(丙类):指大量除其他类以外按标准进行设防建筑。

4. 适度设防类(丁类):指人员稀少且震损不导致次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求。

根据《建筑抗震设计规范》规定,我国的抗震设防烈度等级根据地震震级和地震发生地所在地理位置等因素分为6度、7度、8度和9度。

其中,6度区的建筑一般不要求进行抗震设防,但特殊建筑和重要建筑除外;7度区的建筑一般要求进行抗震设防,但某些建筑和场地除外;8度区的建筑一般要求进行抗震设防,但某些建筑和场地除外;9度区的建筑必须进行抗震设防。

此外,根据《建筑工程抗震设防分类标准》规定,不同类型的建筑应根据其重要性、使用功能、发生地震可能性大小和抗震设防要求进行分类。

具体分为以下四类:1. 甲类:重点设防类,指使用上有特殊设施、涉及国家公共安全重大建。

2. 乙类:重点设防类,指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能大量人员伤亡等重大后果需提高设防标准的建筑。

3. 丙类:标准设防类,指大量的除上述甲、乙两类以外按标准进行设防的建筑。

4. 丁类:适度设防类,指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害的建筑,根据所提供的条件,在一定条件下可适度降低要求(相对丁类)。

总之,不同等级的地震设防要求不同,需要根据具体情况进行评估和确定。

在建筑设计和施工过程中,应该充分考虑地震设防等级的要求,采取相应的抗震措施和结构措施,以确保建筑物在地震发生时能够保持稳定和安全。

(1990)建抗字第377号 《建筑地震破坏等级划分标准》经今年全国抗震办公室主任会议讨论并修改定稿,现印发给你们,请遵照执行。该标准主要是针对我国历次强震后的震害统计没有一个统一标准,口径不一,统计汇总的数字与实际破坏差距较大的情况而制定的。今后,凡属破坏性地震的震害调查及震后房屋建筑的损失评估,均按本标准执行。在执行中有什么问题、经验和建议,请及时告我部抗震办公室。 一九九O年七月二十日 建筑地震破坏等级划分标准 第一章总则 第1.1条 为判别建筑的地震破坏程度,估算直接经济损失,提供抢修排险和恢复重建的技术经济依据,特制定本标准。 第1.2条 凡破坏性地震发生后,各地区、各部门必须按本标准规定,统计建筑震害和估算直接经济损失,并按本标准附表汇总。 第1.3条 本标准适用于多层砖房、钢筋混凝土框架房屋、底层框架和多层内框架砖房、单层工业厂房、单层空旷房屋、民房、烟囱、水塔等建筑的地震破坏等级划分。对装修占建筑造价总费用较高的房屋,应做专门的研究。 第1.4条 建筑地震破坏等级的划分,应符合下列基本原则: 一、对各种类型的建筑,应按不同的结构特点划分地震破坏等级; 二、确定建筑地震破坏程度时,应以承重构件的破坏程度为主; 三、建筑地震破坏程度的判别,应引入相应的数量概念; 四、建筑地震破坏等级的划分。应考虑修复的难易程度、是否可使用及直接经济损失的大小; 五、建筑地震破坏等级的划分,应以建筑直接遭受的地震破坏为依据。震前已有其它原因造成的损坏,在评定地震破坏等级时不应考虑在内。 第1.5条 建筑的地震破坏可划分为基本完好(含完好)、轻微损坏、中等破坏、严重破坏、倒塌五个等级。其划分标准如下: 一、基本完好:承重构件完好;个别非承重构件轻微损坏;附属构件有不同程度破坏。一般不需修理即可继续使用。 二、轻微损坏:个别承重构件轻微裂缝,个别非承重构件明显破坏;附属构件有不同程度的破坏。不需修理或需稍加修理,仍可继续使用。 三、中等破坏:多数承重构件轻微裂缝部分明显裂缝;个别非承重构件严重破坏。需一般修理,采取安全措施后可适当使用。 四、严重破坏:多数承重构件严重破坏或部分倒塌。应采取排险措施;需大修、局部拆除。 五、倒塌:多数承重构件倒塌。需拆除。 注:本标准以下各章,均略去关于使用和修理的规定。

第二章多层砖房 第2.1条 本章适用于二层及以上普通粘土砖砌体承重房屋。 第2.2条 评定多层砖房的地震破坏时,应着重检查承重墙体和屋盖,并检查非承重墙体和附属构件。 第2.3条 多层砖房的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:承重墙体完好,个别轻微裂缝;屋盖完好;附属构件有不同程度破坏。 二、轻微损坏:部分承重墙体轻微裂缝;屋盖完好或轻微损坏;出屋面小建筑、楼梯间墙体明显裂缝;个别非承重构件明显破坏;附属构件开裂或倒塌。 三、中等破坏:个别承重墙体严重裂缝或倒塌,部分墙体明显裂缝;个别屋盖构件塌落;个别非承重构件严重裂缝或局部酥碎。 四、严重破坏:多数承重墙体明显裂缝,部分墙体严重裂缝,局部酥碎或倒塌;部分楼、屋盖塌落;非承重墙体成片倒塌。 五、倒塌:房屋残留部分不足50%。 第三章钢筋混凝土框架房屋 第3.1条 本章适用于钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)房屋。 第3.2条 评定钢筋混凝土框架房屋地震破坏时,应着重检查框架柱,并检查框架梁和墙体(填充墙)。 第3.3条 多层钢筋混凝土框架房屋的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:框架柱、梁完好;个别墙体与柱连接处开裂。 二、轻微损坏:个别框架柱、梁轻微裂缝;部分墙体明显裂缝;出屋面小建筑明显破坏。 三、中等破坏:部分框架柱轻微裂缝或个别柱明显裂缝;个别墙体严重裂缝或局部酥碎。 四、严重破坏:部分框架柱,主筋压屈、混凝土酥碎、崩落;部分楼层倒塌。 五、倒塌:房屋框架残留部分不足50%。

第四章底层框架和多层内框架砖房 第4.1条 本章适用于底层框架和多层内框架砖房。 第4.2条 评定底层框架砖房地震破坏时,应着重检查承重墙体和底层框架柱,并检查框架梁和非承重墙体。 第4.3条 底层框架砖房的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:承重墙体完好,底层框架柱、梁完好;非承重墙体轻微裂缝。 二、轻微损坏:个别承重墙体轻微裂缝,底层个别框架柱、梁轻微裂缝;出屋面小建筑、楼梯间墙体明显裂缝;部分非承重墙体明显裂缝。 三、中等破坏:部分承重墙体明显破坏;底层部分框架柱轻微裂缝或个别明显裂缝,个别非承重墙体严重裂缝。 四、严重破坏:多数承重墙体明显裂缝,部分严重裂缝,局部酥碎或倒塌;底层部分柱主筋压屈、混凝土酥碎、崩落;部分楼、屋盖塌落。 五、倒塌:底层倒塌或房屋残留部分不足50%。 第4.4条 评定多层内框架砖房的地震破坏时,应着重检查承重墙体,并检查内框架柱、梁和非承重墙体。 第4.5条 多层内框架砖房的地震破坏等级应按下列规定划分: 一、基本完好:承重墙体完好;内框架柱、梁完好;个别非承重墙体轻微裂缝。 二、轻微损坏:部分承重墙体轻微裂缝或个别明显裂缝;内框架柱、梁完好;出屋面小建筑明显破坏;非承重墙体明显裂缝或个别严重裂缝或局部酥碎。 三、中等破坏:部分承重墙体明显裂缝;内框架柱轻微裂缝;非承重墙体严重裂缝或局部酥碎。 四、严重破坏:多数承重墙体严重裂缝或局部倒塌;部分内框架柱主筋压屈、混凝土酥碎崩落;部分楼、屋盖塌落。 五、倒塌:多数墙体倒塌,部分内框架梁和板塌落。 第五章单层工业厂房 第5.1条 本章适用于单层钢筋混凝土柱厂房和单层砖柱(墙垛)仓库、厂房等。 第5.2条 评定单层钢筋混凝土柱厂房的地震破坏时,应着重检查屋盖、柱及其连接,并检查天窗架,柱间支撑和墙体(围护墙)。 第5.3条 单层钢筋混凝土柱厂房的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:屋盖构件、柱完好;支撑完好;个别墙体轻微裂缝。 二、轻微损坏:部分屋面构件连接松动;柱完好;个别天窗架明显破坏;支撑完好;部分墙体明显裂缝或掉砖。 三、中等破坏:屋面板错位,个别塌落;部分柱轻微裂缝;部分天窗架竖向支撑压屈;部分柱间支撑明显破坏;部分墙体倒塌。 四、严重破坏:部分屋架塌落;部分柱明显破坏;部分支撑压屈或节点破坏。 五、倒塌:多数屋盖塌落。多数柱折断。 第5.4条 评定单层砖柱厂房地震破坏时,应着重检查砖柱(墙垛,下同)、墙体,并检查屋盖及其与柱的连接。 第5.5条 单层砖柱厂房的地震破坏等级应按下列标准划分; 一、基本完好:柱完好;山墙、围护墙轻微裂缝;屋面与柱连接松动,溜瓦。 二、轻微损坏:个别柱、墙轻微裂缝;个别屋面与柱连接处位移。 三、中等破坏:部分柱、墙明显裂缝;山墙尖局部塌落;个别屋面构件塌落。 四、严重破坏:多数砖柱、墙严重裂缝或局部酥碎;部分屋盖塌落。 五、倒塌:多数柱、墙倒塌。

第六章单层空旷房屋 第6.1条 本章适用于影剧院、俱乐部等。 第6.2条 评定单层空旷房屋地震破坏时,应着重检查大厅与前、后厅连接处和大厅与前、后厅的承重墙体,并检查舞台口悬墙、屋盖。 第6.3条 单层空旷房屋的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:大厅与前、后厅个别连接处墙轻微裂缝;承重墙、柱完好。 二、轻微损坏:大厅与前、后厅部分连接处轻微裂缝;个别承重墙、柱轻微裂缝。 三、中等破坏:大厅与前、后厅连接处墙明显裂缝;部分承重墙、柱明显裂缝,山墙尖局部塌落;舞台口承重悬墙严重裂缝。 四、严重破坏:多数承重墙、柱严重裂缝;部分屋盖塌落。 五、倒塌:房屋残留部分不足50%。 第七章民房 第7.1条 本章适用于未经正规设计的木柱、砖柱、土坯墙、空斗墙、和砖墙承重的房屋,包括老旧的木楼板砖房等二层以下民用居住建筑。 第7.2条 评定民房的地震破坏时,应着重检查木柱、砖柱、承重的墙体和屋盖,并检查非承重墙体和附属构件。 第7.3条 民房的地震破坏等级应按下列标准划分; 一、基本完好:木柱、砖柱、承重的墙体完好;屋面溜瓦;非承重墙体轻微裂缝;附属构件有不同程度破坏。 二、轻微损坏:木柱、砖柱及承重的墙体完好或部分轻微裂缝;非承重墙体多数轻微裂缝,个别明显裂缝;山墙轻微外闪或掉砖;附属构件严重裂缝或塌落。 三、中等破坏:木柱、砖柱及承重墙体多数轻微破坏或部分明显破坏;个别屋面构件塌落;非承重墙体明显破坏。 四、严重破坏:木柱倾斜、砖柱及承重墙体多数明显破坏或部分严重裂缝;承重屋架或檩条 断落引起部分屋面塌落;非承重墙体多数严重裂缝或倒塌。 五、倒塌:木柱多数折断或倾倒,砖柱及承重墙体多数塌落。

第八章烟囱和水塔 第8.1条 本章适用于普通类型的独立粘土砖烟囱和砖筒、砖柱支承水塔。 第8.2条 评定独立砖烟囱的地震破坏时,应着重检查烟囱的上部各部位。 第8.3条 砖烟囱的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:完好或上部轻微裂缝。 二、轻微损坏:上部轻微裂缝。 三、中等破坏:明显裂缝或轻微错位,顶部有局部剥落。 四、严重破坏:筒身断裂、严重错位或掉头。 五、倒塌:筒身折断,残留部分严重错位或酥裂。 第8.4条 评定砖支承水塔的地震破坏时,应着重检查砖筒、砖柱。 第8.5条 砖支承水塔的地震破坏等级应按下列标准划分: 一、基本完好:砖筒或柱完好。 二、轻微损坏:砖筒个别部位或个别砖柱轻微裂缝。 三、中等破坏:砖筒或部分柱明显裂缝。 四、严重破坏:筒壁严重裂缝并错位,多数砖柱严重裂缝或酥碎;水柜移位。 五、倒塌:水柜塌落。 第九章建筑直接经济损失估算 第9.1条 建筑地震破坏的直接经济损失,应按建筑现造价并考虑其老旧程度适当折减进行计算。 第9.2条 单个建筑各破坏等级的直接经济损失,可按建筑现造价的下列百分比采用: 一、基本完好:0—2%,平均取1%;其中完好者取0% 二、轻微损坏:2—10%,平均取6%。 三、中等破坏:10—30%,平均取20%。 四、严重破坏:30—70%,平均取50%。 五、倒塌:70%—100%,平均取85%。 第9.3条 建筑损失的老旧程度折减系数,应按下列规定采用: 一、单个建筑的老旧程度折减系数,可取下列数值: 1、建成10年以内者,取0.9—1.0; 2、建成10—25年者,取0.7—0.9; 3、建成25—50年者,取0.5—0.7; 4、建成50年以上者,取0.2—0.5;破旧危房宜取下限。 二、每类建筑的平均老旧程度折减系数,可按下列方法计算: 1、求出不同建成年限建筑在该类建筑中所占的比例;一般房屋以面积计算,烟囱、水塔以个数计算; 2、将上述比例分别乘以相应的老旧程度折减系数,求和后得到平均的老旧程度折减系数。 第9.4条 每类建筑地震破坏的直接经济损失,可按下列方法计算: 一、将不同破坏等级的实际面积(或个数)分别乘以本章第9.2条 规定的平均损失百分比。得到相应的损失面积(或个数),求和后得到总损失面积; 二、将总损失面积乘以平均单位现造价,再乘以本章第9.3条 规定的平均老旧程度折减系数,得到该类建筑地震的直接经济损失。