手法按摩结合经络导平仪治疗小儿脑瘫的临床研究

- 格式:pdf

- 大小:172.51 KB

- 文档页数:2

穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的疗效摘要:小儿脑性瘫痪是一种临床儿科中导致儿童瘫痪的常见疾病。

穴位注射疗法又称水针疗法,是在中医理论的指导下在穴位或相应部位进行药物注射,将针刺药理、穴位特性综合运用,从而达到防病、治病目的的一种方法。

穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的方法现已成为目前研究小儿脑性瘫痪治疗的关键疗法。

对此,本文主要从当下穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的意义出发,探讨穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的疗效,旨在更好地完善治疗小儿脑性瘫痪,为小儿脑性瘫痪患者康复回归社会打下良好基础。

关键词:穴位注射;现代医学康复技术;小儿脑性瘫痪小儿脑性瘫痪,全称“脑性瘫痪”,俗称脑瘫,是指婴儿出生前到出生后一个月内脑发育早期,由于多种原因导致的非进行性脑损伤综合征。

是指从出生后一个月内脑发育尚未成熟阶段,由于非进行性脑损伤所致的以姿势运动功能障碍为主的综合征,也是小儿时期常见的中枢神经障碍综合征。

主要表现为中枢性运动障碍以及姿势异常,还可伴有智力低下、癫痫、感知觉障碍、语言障碍及精神行为异常等,严重者会伴有智力不足、癫痫和肢体抽搐、语言功能出现障碍等,是引起小儿机体运动残疾的主要疾病之一。

对于小儿脑瘫来说,当下医疗认为综合治疗效果是最好的,综合治疗具体内容包括:药物治疗、手术治疗、康复治疗等多学科综合治疗方法。

在治疗过程中应有一整套针对每个患者不同情况的详细术前临床评估,并选择合适术式进行个体化治疗,同时应强调术后坚持长期正规康复训练的重要性,这是保证疗效、防止复发的关键。

但综合治疗方法虽好,具有一定的疗效,但往往十分有限。

一、穴位注射联合现代医学康复技术治疗小儿脑性瘫痪的意义小儿脑瘫的全球发病率相当高,每1000名活产婴儿中有1-5名儿童患有脑瘫,世界上约有1700万人受脑瘫影响。

分娩前后的各种因素可能导致脑瘫,如缺氧、创伤、感染、遗传因素和发育性脑异常。

头针联合脑循环功能治疗仪对痉挛型双瘫脑性瘫痪患儿肌张力及微量元素水平的影响彭婉莹;黄茂【摘要】目的观察头针联合脑循环功能治疗仪对痉挛型双瘫脑性瘫痪(以下简称脑瘫)患儿肌张力及微量元素水平的影响.方法将90例痉挛型双瘫脑瘫患儿按随机数字表法分为2组.2组均予常规康复治疗,对照组45例加用头部穴区推拿联合脑循环功能治疗仪治疗;治疗组45例子头针联合脑循环功能治疗仪治疗.2组均以治疗20次为1个疗程,治疗5个疗程,比较2组治疗前后肌张力改良Ashworth痉挛评定量表(MAS)评分及微量元素血钙、锌、铁水平变化情况.结果 2组治疗后肌张力MAS评分与本组治疗前比较均明显降低(P<0.05),且治疗组低于对照组(P<0.05);治疗组治疗后血钙、锌、铁水平与本组治疗前比较均明显增加(P<0.05),且均高于对照组(P<0.05),对照组治疗后仅锌、铁水平与本组治疗前比较明显增加(P<0.05).结论头针联合脑循环功能治疗仪治疗痉挛型双瘫脑瘫患儿临床疗效确切,可明显改善患儿肌张力状况,增加微量元素水平,促进患儿运动功能的建立及病情康复.【期刊名称】《河北中医》【年(卷),期】2019(041)004【总页数】4页(P597-600)【关键词】脑性瘫痪;头针;肌张力;微量元素【作者】彭婉莹;黄茂【作者单位】河北中医学院附属医院儿童康复科,河北石家庄050011;河北中医学院附属医院儿童康复科,河北石家庄050011【正文语种】中文【中图分类】R245.321;R722.19小儿脑性瘫痪(以下简称脑瘫)是小儿时期常见的中枢神经障碍综合征,病变部位在脑,常累及四肢,伴有智力缺陷、行为异常、精神障碍、语言障碍等一系列症状,根据患儿临床表现的不同可分为痉挛型四肢瘫、痉挛型双瘫、痉挛型偏瘫、不随意运动型、共济失调型及混合型[1]。

目前,临床治疗脑瘫的康复手段多种多样,如何找到更行之有效的方法一直是众多医务工作者研究探讨的重要课题。

综合治疗小儿脑瘫110例临床分析[摘要] 目的寻找小儿脑瘫综合治疗的方法。

方法对本院脑瘫患儿的临床资料进行综合分析。

结果治疗总有效率94.5%。

结论对小儿脑瘫治疗与医院康复社区指导,家庭训练相互配合,能大大提高患儿的生活质量且比较适合基层医院康复模式。

[关键词] 小儿脑瘫;医院康复-社区-家庭网络康复模式;早期干预综合治疗[中图分类号] r72[文献标识码] b[文章编号] 1005-0515(2011)-08-001-02小儿脑瘫(cp)简称脑瘫,是小儿一种残疾性疾病,是出生前、出生时及出生后1个月内诸多有害因素损坏了生长发育未成熟的脑组织,造成中枢性运动障碍及姿势异常,此病尚可引起患儿智力低下、癫痫、语言障碍、视听力障碍、行为异常、牙齿发育畸形、免疫力低下、心理情绪等问题,是儿童致残的主要疾病之一,且发病率右上升趋势,严重影响了我国人口素质的提高,若能及早防治可以减少或减轻此病的发生是值得人们注意的问题,现将我院2004年5月至2009年12月在门诊及病房共收治110例脑瘫患儿进行分析如下。

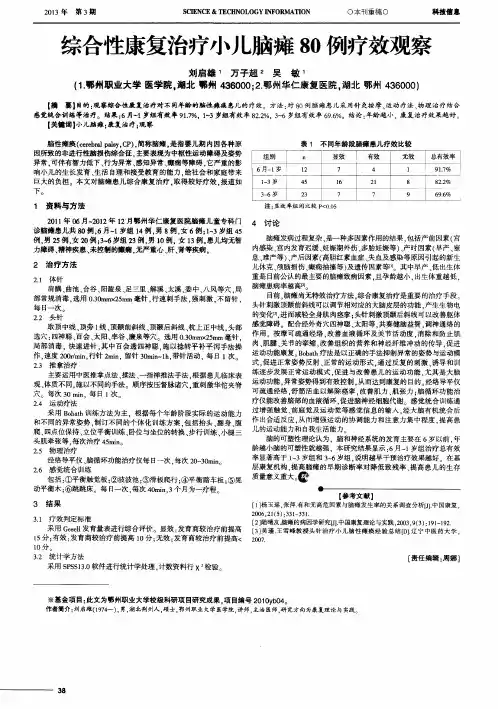

1 临床资料1.1 一般资料 110例脑瘫患儿均符合2004年全国小儿神经组主办的诊断分型标准[1]其中男68例,女42例,男女比例为1.6:1,年龄3个月-6个月16例,7个月-1岁48例,1岁-2岁24例,2岁-3岁18例,3-6岁4例,其中痉挛型78例,不随意运动型24例,迟缓型18例,其中有关节关发派45例,≥2个并发症15例,智力低下32例,语言障碍32例,听力障碍5例,癫痫10例,口面功能障碍6例,农村76例,占69%,城市34例,占31%。

1.2 辅助检查脑电图检查异常30例(57.6%);ct检查异常77例(70%),其中脑萎缩32例,脑软化灶16例,侧脑室扩大18例,脑积水9例,脑穿通畸形2例。

2 方法2.1 药物疗法静滴营养脑细胞药物及扩张血管药物,脑活素、神经节苷脂、丹参(有过敏和/或腹泻者可用胞二磷胆碱),小于3岁患儿静脉输注每月10d-15d为1个疗程,共3个-6个疗程(有癫痫者可口服抗癫痫药物)。

、经络导平治疗仪适应症

神经系统疾病:小儿脑性瘫痪、偏瘫、截瘫、小儿麻痹后遗症、周围神经损伤(面瘫、臂丛神经损伤、坐骨神经损伤、胫腓神经损伤)、脑发育不良、精神运动发育迟缓、语言发育迟缓、小儿多动症、失眠。

运动系统疾病:颈椎病、椎间盘突出、坐骨神经痛、风湿性关节炎及各种疼痛症。

消化系统疾病:慢性腹泻、便秘。

禁忌症及注意事项

1、在严格操作下,约有0.01-0.02%的人会出现晕针样神经性休克现象,一般当天停止治疗,静歇片刻,喝些开水即可恢复正常,一般不影响以后的治疗。

2、对活动期高血压和活动期心脏病患者,不宜采用导平方法治疗,对一般心脏病患者,心前区忌取穴。

3、对出血性疾病,恶性肿瘤,骨折初期及化脓急性期,局部禁止取穴。

4、对眼科病人若在头部取穴时,凡高度近视或可能视网膜剥脱者禁忌症。

5、对开放性软组织损伤,无明显活动性内出血者,局部可选作主穴。

急性期,在损伤局部同肌肉上不宜选配配穴,可按对应配穴法远端取穴。

6、对极度虚衰病人,宜用补发,但功率不宜过强。

7、对慢性病人,一般每天治疗一次,每周六次,每次30分钟至60分钟。

20次为一个疗程,在治疗期间若间断治疗,疗效会明显下降,对一些疑难症需坚持数个疗程。

8、对急性或急性发作病人,可每天治疗1-2次,每次30分钟至60分钟。

9、对不慎用于皮肤破损处,应及时更换电极。

按摩治疗痉挛型脑瘫的应用近况摘要:本文归纳了近几年按摩治疗痉挛型脑瘫的文章,分别从按摩的机理、按摩手法等方面进行总结,具体阐述了单纯按摩手法、与其他方法结合等治疗方法,得出按摩在治疗痉挛型脑瘫中可以起到缓解肌肉痉挛、降低肌张力、提高肌力、强筋壮骨作用的结论。

关键词:按摩脑瘫痉挛型综述【中图分类号】r224.1 【文献标识码】b 【文章编号】1008-1879(2012)11-0079-01脑性瘫痪是指自受孕开始至婴儿期因各种原因所致的非进行性脑损伤,临床主要表现为中枢性运动障碍和姿势异常[1],临床以痉挛型最常见,主要是锥体系受累,表现为上肢肘、腕关节屈曲,拇指内收,手紧握拳状,下肢内收交叉呈剪刀腿和尖足。

目前治疗尚无特效药物,对其治疗主要以中西医结合康复训练为主。

本文主要探讨传统按摩手法对痉挛型脑瘫患儿的治疗作用。

1 按摩手法的治疗机理按摩手法是借助于各种被动性的手法作用于人体,通过对皮肤、肌腱和关节等处各种感受器的直接的力学刺激,间接的神经反射以及体液循环等来对局部及全身产生影响。

按摩给予机体组织一定的刺激,改善局部血液循环,促进肌肉和神经末梢的功能恢复,适当的被动运动可增加肌肉的延展性,促进被牵拉肌肉放松,降低肌肉黏滞性,引起周围血管扩张,血流量增大,增加肌组织的氧供应。

因此,推拿可使变形的软组织复原,重新达到运动力学结构的平衡。

常用的按摩手法有:推、揉、滚、摩、擦、抹、拿、捏、按、拍捶、击、振、搓、摇、抖等。

痉挛型脑瘫儿,由于肌张力高,加重了“原始反射”,影响翻身、爬、坐、站、行走等正常运动的完成。

手法治疗时,如用强力对抗、重手法刺激,会使肌张力更高。

因此,推拿时要刺激痉挛的拮抗肌,用缓慢、持续的牵拉手法拉长痉挛的肌肉,揉、压肌腱处以抗痉挛。

一般痉挛型多采用对抗痉挛体位,选用轻徐的按揉、推滚给予全身放松,摇抖牵引挛缩的关节。

2 按摩治疗痉挛型脑瘫的现状2.1 单纯按摩疗法。

贾广良等[2]采用王氏“脊背六法”依次对背部督脉、膀胱经及夹脊穴施以推、捏、点、按、叩等手法,刺激背部经络、输穴,以达到调节机体脏腑功能的作用。

小儿脑瘫的诊治新进展黄健光(广西钦州市灵山人民医院儿科 广西 钦州 535400) 【关键词】 脑瘫 小儿 诊断 治疗 小儿脑瘫是由脑损伤所致的运动发育落后及姿势异常的一种临床综合征。

常伴有智力低下、癫痫、语言障碍、行为异常和视听觉障碍等并发症,是儿童残疾的主要原因,给患儿带来了极大的痛苦,给家庭和社会带来了沉重的负担。

脑瘫的康复需要综合应用各种治疗方法和技术,使患儿运动、语言和智力等功能达到最佳功能状态,提高脑瘫儿童生活质量和能力,使其走入社会。

现将近年来国内外诊断治疗的新进展综述如下。

1 小儿脑瘫的定义和诊断小儿脑性瘫痪,简称脑瘫,是指患儿自出生前后1个月内,因各种原因所致的非进行性脑损伤,主要表现为中枢性运动障碍及姿势异常,同时经常伴有其它智力低下、语言障碍、癫等并发障碍[1]。

1.1 脑瘫的诊断标准 ①1周岁以内出现中枢性运动障碍的症状;②肌张力异常;③静止或运动时姿势异常。

同时具备①和②或③,除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍即可诊断脑瘫。

1.2 小儿脑瘫的诊断依据 观察其是否具有脑瘫的下列临床表现(主要是指患儿在出生后6~9个月内表现出来的脑性症状):①易激惹,持续哭闹或过分安静,哭声微弱,哺乳吞咽困难,易吐,体质量增加缓慢;②肌张力低下,自发运动减小;③身体发硬,姿势异常,动作不协调;④反应迟钝,不认人,不会哭;⑤痉挛发作;⑥大运动发育滞后,出现手握拳、斜视等[2]。

1.3 辅助检查 ①头颅CT可见脑白质减少,脑室扩大,脑萎缩及脑发育畸形等异常,甚至大脑的皮质、皮质下、基底节、中脑和小脑亦可见异常[3];②脑超声波检查,脑瘫患儿的脑部B超显示越明显,病情越严重[4]。

③脑电图检查,脑瘫合并癫时,脑电图异常率为40%~ 90%,而脑电地形图的异常率为82.7%。

这说明脑地形图对脑瘫的诊断也是一个重要的检查指标[5]。

⑤磁共振成像(MRI)检查,MRI能准确地反映出脑瘫患儿脑内病变的解剖部位,范围以及与周围脑组织的关系,具有较高的组织分辨能力[6]。

经络导平在脑瘫患儿语言障碍治疗中的疗效赵红英;罗佳美;刘敏;冯琰;肖仁梅【摘要】目的观察经络导平在脑瘫患儿语言障碍治疗中的疗效.方法并发语言障碍的脑瘫患儿130例,年龄1.5~7岁,随机分为2组.对照组62例进行常规综合康复治疗,观察组68例加用经络导平疗法.结果观察组有效率89.7%,对照组有效率79%(P<0.05).观察组中语言发育迟缓患儿较构音障碍患儿效果明显(P<0.01).结论经络导平的运用可以明显提高脑瘫后语言障碍患儿的治疗效果,对语言发育迟缓患儿疗效更佳.%Objective To observe the effect of meridian balancing on speech disorder m children with cerebral palsy. Methods 130 children aged 1.5~7 years old were divided into the control group (n=62) and treatment group (n=68). The control group received routine rehabilitation while the treatment group received meridian balancing in addition. Results The rateof improvement was 89.7% in treatment group and 79% in control group (P<0.05). The rate was more for those with language retardation than with anarthria in the treatment group (P<0.01). Conclusion The meridian balancing is effective on speech disorder in children with cerebral palsy, especially for those with language retardation.【期刊名称】《中国康复理论与实践》【年(卷),期】2011(017)009【总页数】2页(P872-873)【关键词】脑性瘫痪;经络导平;语言障碍【作者】赵红英;罗佳美;刘敏;冯琰;肖仁梅【作者单位】重庆三峡中心医院儿童分院儿保康复科,重庆市404000;重庆三峡中心医院儿童分院儿保康复科,重庆市404000;重庆三峡中心医院儿童分院儿保康复科,重庆市404000;重庆三峡中心医院儿童分院儿保康复科,重庆市404000;重庆三峡中心医院儿童分院儿保康复科,重庆市404000【正文语种】中文【中图分类】R742.3约80%的脑瘫患儿存在不同程度的语言障碍。

温通刮痧结合穴位按摩对痉挛型脑性瘫痪儿童下肢功能的影响荀静平;谢洁珊;刘锐滨;刘肖妮;邵宝颜;曾雄【期刊名称】《按摩与康复医学》【年(卷),期】2022(13)14【摘要】目的:观察温通刮痧结合穴位按摩对痉挛型脑瘫患儿下肢功能的影响。

方法:将70例痉挛型脑瘫患儿采用简单随机法分为观察组和对照组,每组各35例。

对照组采用常规治疗,包括物理疗法、推拿疗法、针灸治疗。

观察组在此基础上加用温通刮痧结合穴位按摩:在下肢腘绳肌、腓肠肌、跟腱进行温通刮痧20分钟后,对下肢相关穴位进行按摩共约15分钟,每日1次,治疗1周为1疗程,共治疗3疗程。

2组治疗前后均采用改良Ashworth量表测评肌张力(MAS)、腘窝角和足背屈角测评关节活动度、粗大运动功能评估(gross motor function measur,GMFM--88)的D区和E区进行疗效评价。

结果:治疗后两组患儿较治疗前MAS评分均有降低(P<0.01),关节活动度均有增高(P<0.05),GMFM的D区和E区评分及总分高于治疗前,且观察组均优于对照组(P<0.05)。

结论:温通刮痧结合穴位按摩能缓解痉挛型脑性瘫痪儿童下肢肌肉痉挛状态、降低肌张力、提高关节活动度,从而提高痉挛型脑瘫患儿的下肢功能。

【总页数】3页(P4-6)【作者】荀静平;谢洁珊;刘锐滨;刘肖妮;邵宝颜;曾雄【作者单位】广州中医药大学附属南海妇产儿童医院/佛山市南海区妇幼保健院【正文语种】中文【中图分类】R244.1【相关文献】1.情景互动智能步行训练对痉挛型脑性瘫痪儿童下肢运动功能的影响2.下肢康复机器人改善痉挛型脑性瘫痪儿童步行移动功能的物理治疗研究进展3.功能性电刺激康复踏车训练对痉挛型脑性瘫痪儿童下肢运动功能的效果4.温针灸结合常规康复对痉挛型双瘫儿童下肢功能的影响5.A型肉毒毒素注射髂腰肌等下肢肌对痉挛型脑性瘫痪患儿疼痛和粗大运动功能影响分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小儿脑保护中医针灸按摩适宜技术应用进展2宁波市鄞州区第二医院浙江宁波 315192【摘要】小儿脑保护包括脑益智和脑损伤的保护。

小儿脑性瘫痪(脑瘫)是常见的脑损伤,在我国发病人数逐年递增。

目前尚未发现能根治小儿脑瘫的有效疗法。

随着中医的深入研究和发展,发现针灸推拿等中医疗法在治疗该病有良好功效。

文章分析总结了中医针灸推拿治疗小儿脑瘫的临床应用文献,从针刺、艾灸、推拿等方面进行具体阐述。

【关键词】针灸推拿;小儿;脑保护;脑瘫;研究进展1 引言小儿脑保护可分为脑益智和脑损伤保护两方面。

在正常智力水平基础上对小儿智力进一步开发为脑益智;而脑损伤包括脑瘫、先天性脑发育不全及危重疾病等遗留的中枢神经系统功能障碍,其中脑瘫较常见。

小儿脑瘫在我国新生儿的发生率高达2.46‰,这不仅严重影响小儿身心健康,且给社会和家庭带来沉重的经济负担。

如何改善小儿脑瘫的脑损伤已成为倍受关注的问题。

中医对此开展了大量临床和实验研究并取得了肯定的疗效,被广泛应用于临床实践。

而针灸推拿是中医学的重要组成部分,是中医用来治疗疾病的重要手段。

本文就此开展了小儿脑保护中医针灸推拿适宜技术的综合性论述。

2 针灸针灸疗法包括针法和灸法,其中针法分为头针、体针、舌针等,灸法即艾灸。

中医学认为,针灸有调和阴阳,疏通经络之效,广泛应用于小儿脑瘫的治疗和康复,其主要机理为改善脑细胞能量代谢,调节大脑血供和神经递质含量。

2.1 头针头针,又称“颅针”、“头皮针”,是一种针刺在头部腧穴或特定刺激区域来防治疾病的疗法。

据传统脏腑经理论及人类大脑皮层功能定位于头皮上的投影,针刺相应穴位,通过刺激大脑腧穴,疏通经脉,改善脑功能。

2.1.1 常用头针穴位常用头针穴位包括智三针(双本神穴和神庭穴)、百会、四神聪、风池。

如以廉泉,智三针,百会,地仓,语言一、二、三区为主穴,经治疗可改善患儿脑供血,增强神经细胞代谢。

以颞三针(改善脑供血、恢复智力)、四神针(改善缺氧缺血、加强大脑能量代谢)、脑三针(促进脑组织发育)和智三针(加快恢复大脑受损功能)为主穴,可改善脑瘫患儿运动功能。

小儿脑瘫脑保护中医药适宜技术应用进展沈蒙恩1 马佳琪1 赵艳霞1* 李虹毓1 梁少英1 胡蒙2发布时间:2023-06-21T02:38:04.494Z 来源:《中西医结合护理》5期作者:沈蒙恩1 马佳琪1 赵艳霞1* 李虹毓1 梁少英1 胡蒙2 [导读] 小儿脑性瘫痪(脑瘫)是出生前到出生后一个月内脑发育早期由多种原因导致的非进行性脑损伤综合征,在我国发病率逐年上升。

目前尚无根治小儿脑瘫的特效疗法。

1宁波卫生职业技术学院浙江宁波 3151002宁波市鄞州区第二医院浙江宁波 315192【摘要】小儿脑性瘫痪(脑瘫)是出生前到出生后一个月内脑发育早期由多种原因导致的非进行性脑损伤综合征,在我国发病率逐年上升。

目前尚无根治小儿脑瘫的特效疗法。

随着中医药的深入研究,中药、药膳、五行音乐等中医疗法治疗该病有良好功效。

本文从中药内服外治、中医适宜技术综合疗法等方面综合阐述中医药治疗小儿脑瘫的临床应用。

【关键词】中医药;小儿;脑保护;脑瘫;研究进展1 引言脑损伤分为脑性瘫痪、先天性脑发育不全及危重疾病等遗留的中枢神经系统功能障碍,其中脑瘫较常见。

脑瘫属中医“五软”“五迟”“五硬”“屡证”“胎怯”等范畴。

出生前、围生期及产后因素等可引起小儿脑瘫。

小儿脑瘫对患儿个人、家庭及社会造成巨大的精神和经济负担,且脑瘫治疗难度大,疗效甚微及脑瘫高危因素与其发病率的关系,越发引起相关医护工作者对脑瘫患儿早期干预及治疗的重视。

中医领域对此开展了大量临床和实验研究且颇有成效,被广泛应用于临床实践。

中医药在防治疾病中起重要作用,就此开展了小儿脑保护中医药适宜技术的综合论述。

2 中药中药疗法以传统中医药学理论为基础,广泛应用于临床。

它通过外用和内服的方式充分发挥药效,以达到疏通经络、调和脏腑的作用。

该疗法在脑瘫患儿治疗过程中有简便易行、安全可靠、易于推广、疗效确切等特点,有利于提高患儿语言、运动等能力。

2.1 口服中药2.1.1 虚者补之:扶正中药促进脑发育,改善脑功能文献研究证实调补阴阳气血,补脾益肾中药治疗,可填精益髓,健脑益智,进而改善脑功能。