脑卒中后脑心综合征67例临床分析

- 格式:pdf

- 大小:242.72 KB

- 文档页数:3

脑心综合征200例临床分析

苑司臣;赵海涛

【期刊名称】《中外医疗》

【年(卷),期】2010(029)006

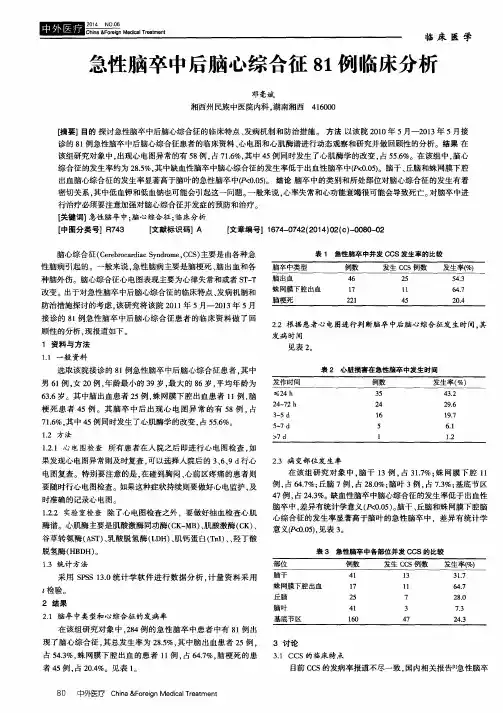

【摘要】目的探讨脑心综合症的发病机制、临床特点、治疗对卒中预后的影响.方法对200例脑心综合征(Cerebro Cardiac SyndromCCS)患者的发生时间、病变类型,病变部位,意识障碍进行分析.结果 CCS多发生在卒中后72h(63%);CCS发病率为(53.33%),其中基底节区组26.5%,丘脑组31.5%,脑干组25.0%,脑叶组17.0%;脑出血患者合并CCS发生牟较脑梗死患者高,P<0.05.结论脑心综合征发生常见丘脑、脑干部位病变,其发病机制可能与脑血管疾病导致的自主神经功能失调、神经体液功能紊乱有关.

【总页数】2页(P27-28)

【作者】苑司臣;赵海涛

【作者单位】河南范县中医院神经内科,河南濮阳,457506;河南濮阳市油田总医院神经内科,河南濮阳,457001

【正文语种】中文

【中图分类】R743.3

【相关文献】

1.急性脑卒中合并不同程度阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者伴发脑心综合征的临床分析 [J], 庾建英;张恩伟;孙雪芹;赵兵;付玉华;扎西草

2.参芎注射液治疗脑心综合征56例临床分析 [J], 何丽萍;马学琴

3.急性脑血管病合并脑心综合征临床分析 [J], 万玉鸿;李继珍

4.脑干出血并发脑心综合征心律失常与儿茶酚胺浓度的临床分析 [J], 李敬;李颖;姜瑞博;韩永燕;王维展;扈晓霞;郭丽娟

5.ACI后脑心综合征的临床分析 [J], 田小超;何伟亮;赵亚靖;黄柳;常亮;王艳薇;张凯华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

卒中后脑心综合征脑心综合征又称脑源性心脏损害,指并发于各种脑部病变(卒中、癫癎、外伤头部手术等)的心脏损害,其主要临床表现包括心电图(ecg)复极改变,心律失常,血浆心肌酶活性升高以及心功能障碍等,严重者可发生猝死。

脑卒中患者常出现心脏损害,脑卒中后常见的死亡原因之一来自于心脏事件,包括心律失常或心室复极改变,使易损期增加,而在易损期出现的早搏更可能导致室性快速心律失常或室颤,这可能是卒中患者发病后最初1个月内易发生猝死的主要原因。

心律失常常影响心脏功能,降低脑灌注,减少脑血流,进而加重脑原发病变,影响患者预后。

因此,研究脑卒中后脑心综合征的发病机制及防治措施有重要的临床意义。

1临床特征1.1心电图复极改变心电图复极改变是脑卒中患者最常见的心脏异常。

最近,khechinashvile等(1)对来自29个研究包括1844例心电图改变研究作一系统回顾,结果发现76%蛛网膜下腔出血(sah)患者出现ecg异常,与既往是否存在心脏疾病无关,提示其ecg改变由sah直接导致。

在脑出血及脑梗死患者中出现的ecg异常可能不是特异性的,而很可能与患者卒中发病以前存在冠状动脉疾病(包括无症状性)有关。

鉴别卒中后的心电图异常是由卒中直接产生还是因为同时伴随有心脏疾病非常重要,若误认由心肌缺血所致的ecg异常为由脑病变产生,可能导致不必的甚至有危险的干预,如甘露醇脱水治疗加重心脏负担,而由脑部病变所致的ecg缺血样改变被误认为心肌缺血所致,则可能影响对卒中的治疗,包括运动和康复的延迟及sah的手术治疗。

这需要在今后的研究中加以解决。

1.2心脏损害的生化指标变化反映卒中相关心脏损害的生化指标包括ck、ck-mb、ldh及ctni较对照组均明显增高,正常情况下,ck、ldh不能透过血脑屏障,卒中后由于神经细胞、脑毛细血管内皮细胞变性坏死以及血清心肌酶的增高,另一方面,发生卒中时导致支配心脏的的交感神经兴奋性增高,引起儿茶酚胺在心脏内积累,使心肌受损,也可造成心肌酶增高。

脑卒中患者临床分析报告患者信息:性别:男年龄:63岁病史:高血压、高血脂、糖尿病入院时间:2019年5月10日诊断:脑卒中1. 患者病情分析该患者为一名63岁男性患者,患有高血压、高血脂和糖尿病多年。

他在入院时主要症状为突发左侧肢体无力、言语不清和面部表情不对称。

结合患者的病史和临床症状,初步诊断为脑卒中。

2. 体格检查体温:37℃脉搏:80次/分呼吸:20次/分血压:150/90 mmHg神经系统检查:患者神志清楚,生命体征平稳。

左侧面部、舌头及四肢肌力明显减弱,左侧腹壁反射减弱。

3. 实验室检查血常规:白细胞计数正常,血红蛋白水平正常。

生化指标:血糖水平升高,血脂略高。

凝血功能:凝血酶原时间延长。

头颅CT扫描:显示左侧大脑半球梗死表现。

4. 临床诊断与治疗方案根据患者的病史、症状和实验室检查结果,确诊该患者为急性脑卒中,可能是由于血管阻塞引起的。

入院后立即开始综合治疗方案,包括药物治疗、生活方式调整和康复训练等:药物治疗:- 抗凝治疗:肝素静脉滴注,维持血小板在正常范围。

- 抗血小板聚集治疗:阿司匹林,降低血小板粘附性。

- 控制高血压:利血平口服,维持血压在安全范围。

- 控制血脂异常:他汀类药物,降低血脂水平。

生活方式调整:- 饮食调控:低盐、低脂、低糖饮食。

- 体重管理:控制体重,适度运动。

- 戒烟限酒:减少对血管的损害。

康复训练:- 物理治疗:利用物理手段促进肌肉恢复功能。

- 言语康复:通过言语理解和表达训练来恢复言语能力。

- 日常生活训练:培养独立生活能力。

5. 疗效评估和随访计划根据患者的病情,治疗开始后,患者的左侧肢体肌力逐渐恢复,言语逐渐清晰,面部表情也逐渐对称。

经过2周的综合治疗,患者症状明显改善,头颅CT复查显示梗死区域较前缩小,治疗效果良好。

随访计划:- 每周随访,监测生命体征和药物疗效。

- 定期复查头颅CT,评估梗死区域的恢复情况。

- 联合康复科进行康复训练,评估康复效果。

脑心综合征的临床研究[关键词] 颅脑;心脏[中图分类号] r442.8 [文献标识码] a[文章编号] 1005-0515(2011)-01-088-01随着头颅ct和心电图在临床的广泛应用,急性脑血管病对心脏的影响日益受到重视[1]。

掌握急性脑卒中病人心电图改变的特点对临床观察、指导用药、病情转归等具有积极的指导意义。

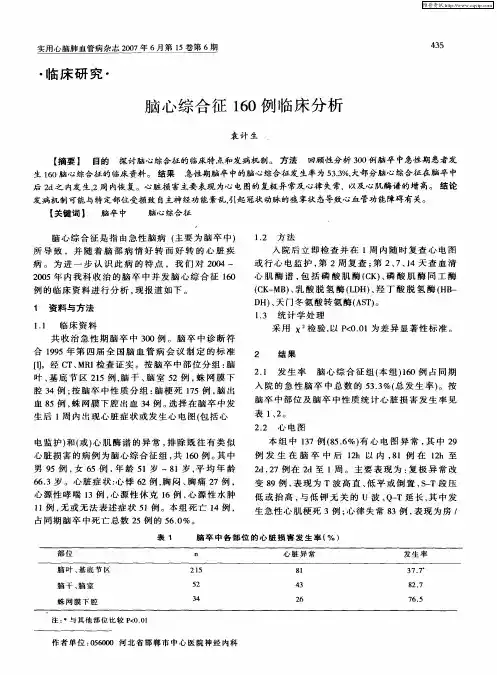

本文回顾性分析我院2005年6月~2010年3月收治的167例急性脑卒中患者的心电图特点,诊断为脑心综合征72例,报告如下。

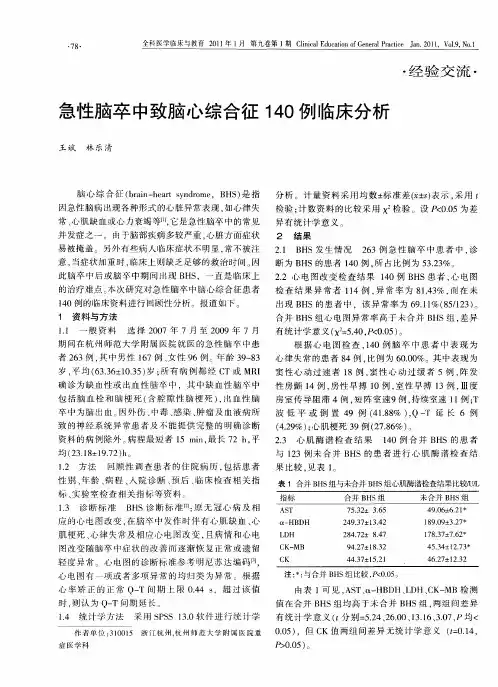

1 资料与方法1.1 一般资料男100 例,女67 例,平均年龄66.3岁;脑梗死85例,脑出血(ch) 67 例,蛛网膜下腔出血(sah) 15 例;全部符合1995年全国第四届脑血管病学术会议制定诊断标准[2],并经影像学证实,均起病3d 内就诊;其中合并意识障碍者16 例。

心电图异常改变者72例,男51例,女21例, 平均年龄68.5岁;脑梗死27 例,脑出血38 例,sah 7 例。

心电图正常95例,心电图正常组与异常组患者的年龄、性别无明显差异性。

1.2 诊断标准原无明确的心脏病史及相应的心电图改变,在脑卒中发作时伴有心肌缺血、心肌梗死和或心律失常症状及相应的心电图改变,且病情和心电图改变随脑卒中症状的改善而逐渐恢复正常或遗留轻度异常。

1.3 方法在病程第1、2、3、4 周分别进行心电图检查4次以上,入院后48h 内静脉采血查血清心肌酶谱、电解质等,排除低钾血症;对有胸闷、心悸、心前区疼痛等症状的患者持续进行心电监测;观察病种与心电图异常频度、类型,脑部病变部位与心电图异常的关系。

2 结果出血组(脑出血和sah) 脑心综合征的发生率较脑缺血组高,有显著性差异( p<0.01);心电图改变以存在1~3 种心律失常最为常见,其次为缺血性改变(st-t改变) ,其中心律失常与缺血性改变并存者29例。

近中线部位(丘脑+ 基底节+脑干) 病变的脑卒中患者脑心综合征发生率较脑叶和其它部位的患者高,有显著性差异( p<0.01)。

脑卒中患者的临床病例分析脑卒中是一种严重的脑血管疾病,常常导致死亡或永久性残疾。

本文将通过分析一个脑卒中患者的临床病例,深入了解其病因、症状、诊断和治疗,以及对患者康复的重要性。

【引言】脑卒中,又被称为中风,是由于脑血管突发破裂或者被阻塞导致的脑部供血不足,进而引发脑组织的损伤。

据统计,脑卒中是导致成年人死亡和严重残疾的主要原因之一。

根据世界卫生组织的数据,每年全球有超过15百万人因脑卒中而死亡。

因此,正确识别和及时应对脑卒中是至关重要的。

【病例描述】该病例涉及一位55岁的男性患者,名叫李先生。

李先生体检时抱怨头晕、头痛、嗜睡等症状已有两周。

经过详细的询问和检查,诊断结果表明李先生患有脑卒中。

【病因分析】根据医生的初步分析,李先生的脑卒中可能是由于血栓性缺血引起的。

血栓性缺血是一种常见的脑卒中类型,它发生在血管内形成血栓,导致脑部供血受阻。

李先生平时存在高血压、高血脂和糖尿病等多个危险因素,这些因素都增加了他罹患脑卒中的风险。

【症状和体征】脑卒中的症状和体征可能因患者而异,常见的症状包括突发性头痛、言语困难、面部肌肉无力、认知障碍等。

而李先生则表现出头晕、头痛、嗜睡、行走不稳等症状,这些症状提示了脑供血不足的可能性。

【诊断过程】在诊断脑卒中的过程中,医生通常会执行一系列的测试,包括神经影像学检查、血液检测以及脑电图等。

对于李先生的病情,医生先进行了脑CT扫描,并发现他的左侧脑血管出现了阻塞迹象,进一步确认了脑卒中的诊断。

【治疗方法】对于脑卒中患者的治疗,早期干预和治疗非常重要。

针对李先生的情况,医生立即给予了溶栓治疗,以尽快恢复左侧脑血流。

溶栓治疗能够溶解血管内的血栓,恢复脑部供血,有效提高患者的生存率和康复机会。

【康复与护理】脑卒中患者在治疗后需要进行康复和护理工作,以降低残疾风险。

针对李先生的病情,医生为他设计了个体化的康复计划,包括物理疗法、言语疗法和心理支持。

康复旨在帮助患者恢复日常生活能力,并提高其生活质量。

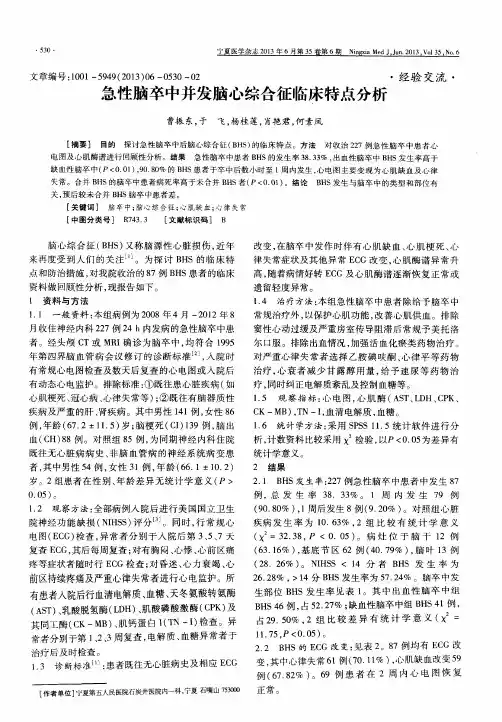

2023脑-心综合征的研究进展:关注缺血性脑卒中后的心脏并发症神经心脏病学是研究大脑和心脏之间相互作用的新兴领域,即心脏损伤对大脑的影响和大脑损伤对心脏的影响。

人们早就认识到急性缺血性卒中会引起心脏损伤。

大多数卒中后死亡归因于神经损伤,心脏并发症是卒中后的第二大死亡原因。

在临床实践中对最近称为卒中-心脏综合征(SHS)的急性缺血性卒中并发心脏损伤患者的正确认识和最佳治疗仍然不清楚。

在这篇文章里我们系统的概述了缺血性脑卒中后心脏并发症的一般临床特征和潜在机制。

自主神经功能障碍、微血管功能障碍和冠状动脉缺血过程相互依存,在脑卒中引起心脏并发症的过程中起重要作用。

SHS作为一种独特的综合性观点,可以为研究和临床诊疗提供理论依据。

、,.刖音心脑血管疾病是全世界死亡和残疾的主要原因,并且每年都在增加。

据统计从1990年到2019年躯i卒中发病率增加了70%患病率增加了85%,死亡率增加了43%,失能调整生命年(DA1Ys)增加了32%o2019年的最新统计数据表明缺血性脑卒中占所有脑卒中的62.4%(Co11aborators2023X心脏损伤是缺血性脑卒中常见的并发症,反之亦然。

心脏损伤通常会导致如早期临床恶化和缺血性脑卒后死亡等不良事件(Kumar等2010%因此心脏损伤是缺血性脑卒中后急性死亡的第二大原因,也是能否长期生存的重要决定因素(Scheitz等2015I目前缺血性卒中的治疗主要是溶栓和血管再通治疗(Powers等2018),尽管大多数卒中指南都推荐脑卒中后包括心肌酶谱检查、常规心电图、24小时动态心电图监测和超声心动图等检查评估心脏情况(Sposato等2023)o然而这些常规检查是评估心脏损伤可能原因的基础,而评估又是具体治疗的先决条件。

目前从心脏角度对脑卒中后心脏损伤患者的评估、治疗或随访尚无公认的指导方案。

因此准确认识脑心综合征的发生发展,探讨脑心相互作用具有重要的临床意义。

脑-心综合征概述1947年Byer等人首次报道了脑-心综合征,当时发现脑血管疾病会导致心肌损伤和心律失常。