印度初期佛像

- 格式:pdf

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:7

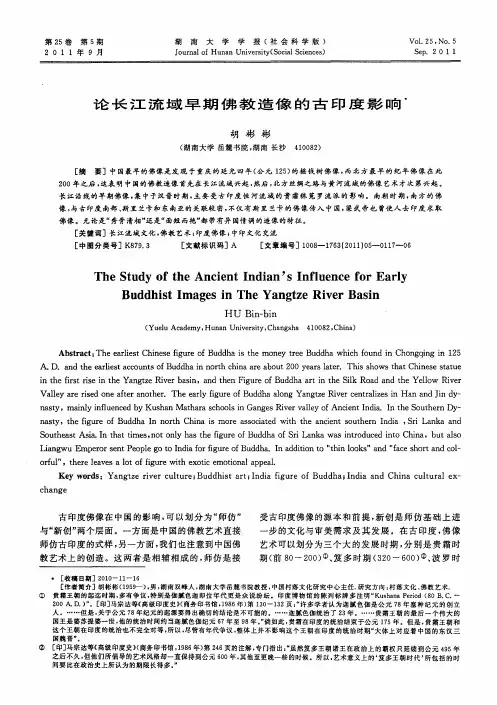

【南印度】惊艳绝伦的古印度阿旃陀石窟佛像阿旃陀石窟位于印度西南部马哈拉斯特拉邦奥兰加巴德县以北阿旃陀村旁的瓦古尔纳河畔,共有高低错落的29个石窟,在温德亚山的陡崖上环抱成新月形,绵延550多米,为印度现存最大的石窟遗址。

它集古代建筑、雕刻、绘画之大成,融佛教信仰、文化变迁、社会生活于一体,既具有极高的艺术价值,又饱含深厚的历史底蕴。

古印度阿旃陀石窟佛像,位于马哈拉斯特拉邦北部温德亚山的悬崖上,历时1000年之久。

中国唐代僧人玄奘大师曾对它作了最早的记载。

1819年英国人又重新发现。

该石窟今存洞窟29座,窟形分支提和毗诃罗两大类,以后者居多。

支提窟内中央置窣堵波,依天然岩凿成,内殿四周,建造柱,在早期的支提窟中有明显的仿竹木构造痕迹,且装饰简朴;至中晚期后则趋于精美。

毗诃罗窟内部有石床、石枕、佛龛等,陈设较简单。

古印度阿旃陀石窟,始凿于公元前2世纪,直延续到7世纪中叶。

现存30窟(包括一未完成窟)。

从东到西长550米,全部开凿在离地面10~30米不等的崖面上。

除5窟(即第9、10、19、26、29窟)为供信徒礼拜的支提窟外,余皆为僧房。

阿旃陀以其壁画艺术著称于世,是现存最早的印度古代壁画遗迹,多用晕染法,使人物形象立体化,这种手法对敦煌壁画有很大影响。

由于洞窟开凿年代分属三个不同时期,所存16窟壁画亦呈现出三种不同风格。

第9、10窟壁画涉及佛教的小乘形式。

绘制于公元前后,以本生故事为主。

佛教认为,佛陀是已入涅槃、彻底摆脱业报轮回的圣人,是不能再生的,所以多以象征性手法来表现,如法轮、莲花、小白象等。

第16、17窟为第二期壁画,约绘制于6世纪左右。

以人像和建筑图案的配合为特色,构图富于变化,线条流畅,笔法洗炼,色彩绚丽,内容多为佛教宣传。

第1、2窟为第三期壁画,约绘制于7世纪左右。

世俗性题材增多,与外来的中国、波斯风格融合混杂,社会生活的各方面都有所表现,如帝王宫廷欢宴、狩猎、朝觐的场面,飞禽走兽、奇花异卉等等,构图活泼,栩栩如生。

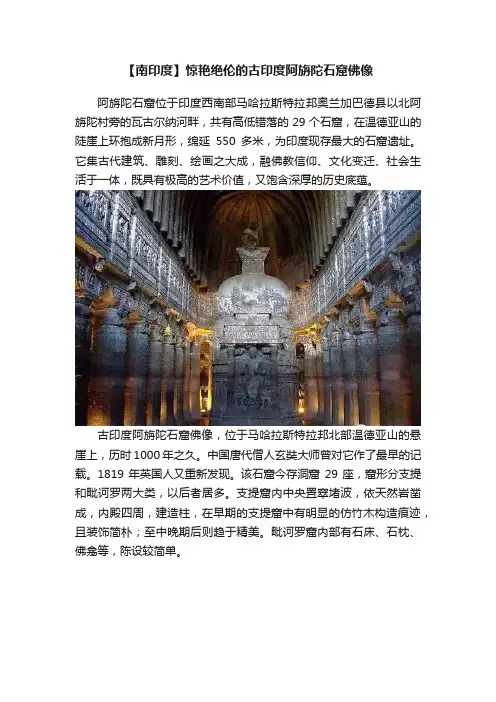

十一世纪印度石雕:三面六臂文殊菩萨像文殊菩萨是显教和密教都非常重视的一位菩萨,为智慧的象征,众菩萨之首席。

密教奉文殊为佛教部的部主,并作为本尊修持,其形象有多种:一面两臂,一面四臂,三面六臂和六面二臂等。

这里与您分享的是三面六臂文殊菩萨石雕像。

这尊出自印度北部的十一世纪浮雕像十分精美细腻,文殊菩萨头戴花冠,中央发髻高隆,宝珠顶严,面相慈悲端庄。

原三面六臂文殊菩萨的三面是有颜色之区分,正面为橙色,右脸蓝色,左脸红色,但此尊浮雕未彩绘,故三面一色。

主臂双手胸前抱臂结印,上右手高举智慧宝剑,左上手持青莲花,另一双左右手各持弓和箭(箭已失)。

全身佩有各式项圈、耳珰、臂钏、手钏、足钏及腰饰等璎珞珠宝饰品庄严全身。

双足呈金刚跏趺坐安住于莲花月轮之上。

莲座刻制精美,莲瓣肥硕圆润。

上方有雕刻精美的五座佛塔,塔中安住的主尊为三面六臂文殊菩萨,象征文殊菩萨的五智;法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。

六臂动作及持物有所不同,但右上手高举智慧之剑是相同的。

塔身二侧有卧狮护法。

美国鲁宾艺术博物馆收藏文殊菩萨是显教和密教都非常重视的一位菩萨,为智慧的象征,众菩萨之首席。

密教奉文殊为佛教部的部主,并作为本尊修持,其形象有多种:一面两臂,一面四臂,三面六臂和六面二臂等。

这里与您分享的是三面六臂文殊菩萨石雕像。

这尊出自印度北部的十一世纪浮雕像十分精美细腻,文殊菩萨头戴花冠,中央发髻高隆,宝珠顶严,面相慈悲端庄。

原三面六臂文殊菩萨的三面是有颜色之区分,正面为橙色,右脸蓝色,左脸红色,但此尊浮雕未彩绘,故三面一色。

主臂双手胸前抱臂结印,上右手高举智慧宝剑,左上手持青莲花,另一双左右手各持弓和箭(箭已失)。

全身佩有各式项圈、耳珰、臂钏、手钏、足钏及腰饰等璎珞珠宝饰品庄严全身。

双足呈金刚跏趺坐安住于莲花月轮之上。

莲座刻制精美,莲瓣肥硕圆润。

上方有雕刻精美的五座佛塔,塔中安住的主尊为三面六臂文殊菩萨,象征文殊菩萨的五智;法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。

古印度佛像识别指南:“犍陀罗”“秣菟罗”什么意思犍陀罗风格一般认为,佛造像最开始出现于公元1世纪的犍(jiān)陀罗地区(南亚次大陆西北部)。

图中画红圈处即为犍陀罗地区犍陀罗立式佛像,大英博物馆藏,公元2-3世纪犍陀罗风格的佛头,4-5世纪,美国大都会艺术博物馆藏其次,佛所穿的袈裟,看起来厚重,不透明,很有垂感,看起来就像是地中海地区的长袍。

佛像的头发也通常刻画成波浪式的头发,不同于我们比较熟悉的螺发。

弥勒菩萨立像,约3世纪,美国大都会艺术博物馆藏可以看到每一绺头发呈波浪状,而非盘旋带尖的螺发犍陀罗造像的表情较之后来显得有些呆板,严肃(可能也是脸型的锅),以至于19世纪20年代的英国考古界普遍认为:犍陀罗佛像是佛像雕刻里面最丑的。

秣菟罗(又译马图拉、马土腊等)本是印度古国名,位于印度中部地区,是著名的雕刻之都。

在佛教兴起之前,秣菟罗就雕刻有很多印度教的神像。

大约在公元2世纪,这个地区开始出现佛像。

秣菟罗风格的造像虽然也受到古希腊艺术的影响,但是由于地理位置更靠近印度腹地一些,造像的面容肯定不像古希腊人,在风格上也偏向印度本土艺术的风格,与犍陀罗佛像的区别还是较为明显的。

早期的秣菟罗佛像有很多都是裸体造型,即使有袈裟之类,也非常轻薄,凸显人体的肉感。

头发也不是波浪,而是一圈一圈盘旋的螺发。

衣纹的做法通常是在隆起的棱上加刻阴线。

早期的秣菟罗佛像,公元2世纪,澳大利亚国家美术馆藏。

这肉体相当明显了公元2世纪后半叶,秣菟罗风格的佛像逐渐开始吸收犍陀罗佛像的一些特点来改造自身。

到了公元4世纪,秣菟罗佛像终于实现了印度传统与外来影响的完美融合,迎来自己的成熟期。

成熟期的秣菟罗佛像,体态显得更加优美细长,面孔是东方人的特征,耳垂长而厚,发是典型螺发,右旋,有肉髻。

眼睛一般半眯,神态平和,淡然,是我们印象里佛祖俯视众生的形象。

公元5世纪的秣菟罗风格佛像,大都会艺术博物馆藏佛像的螺发秣菟罗风格佛像,公元4-5世纪,印度秣菟罗美术馆藏佛立像,公元5世纪,萨尔纳特考古博物馆藏笈多王朝萨尔纳特式佛像,公元5世纪,萨尔纳特美术馆藏北齐立佛造像(残),山东青州龙兴寺出土,青州博物馆藏虽然是残件,但也可以发现衣纹相当简洁。

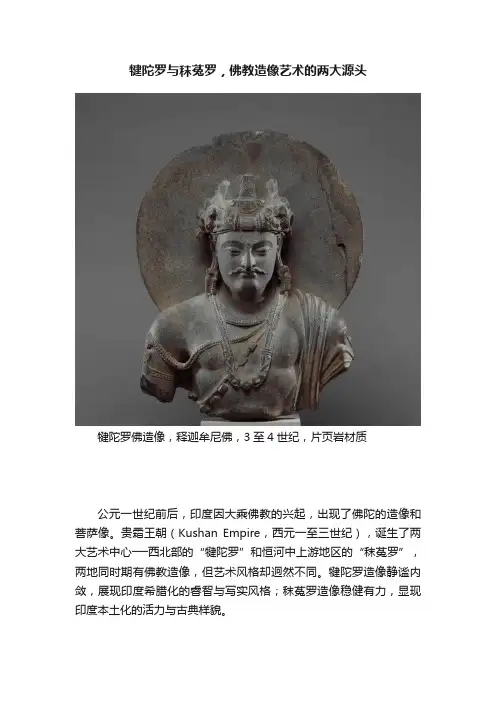

犍陀罗与秣菟罗,佛教造像艺术的两大源头犍陀罗佛造像,释迦牟尼佛,3至4世纪,片页岩材质公元一世纪前后,印度因大乘佛教的兴起,出现了佛陀的造像和菩萨像。

贵霜王朝(Kushan Empire,西元一至三世纪),诞生了两大艺术中心──西北部的“犍陀罗”和恒河中上游地区的“秣菟罗”,两地同时期有佛教造像,但艺术风格却迥然不同。

犍陀罗造像静谧内敛,展现印度希腊化的睿智与写实风格;秣菟罗造像稳健有力,显现印度本土化的活力与古典样貌。

犍陀罗佛造像, 3至4世纪,灰泥材质犍陀罗佛造像,弥勒菩萨,3世纪,片页岩材质犍陀罗,是梵语(Gandhāra)的音译,“香遍国”、“香风国”是义译,又称“月氏国”、“健驮逻国”等。

《大唐西域记·卷二·三国》记载:“健驮逻国,东西千余里,南北八百余里。

东临信度河,国大都城号布路沙布逻,周四十余里。

”信度河(Sindhu River)即今印度河,健驮逻国的都城古名“布路沙布逻”(Purusapura)即今巴基斯坦西北部的白沙瓦(Peshawar)与阿富汗东北边境一带,地处于印度与中亚、西亚交通的枢纽,是东西方文明的交通要道。

在犍陀罗发现的公元4-5世纪,希腊迪奥尼索斯的头像雕塑。

可见当时犍陀罗的艺术和文化深受希腊影响犍陀罗雕塑中希腊化的人物五官表现犍陀罗佛造像残件,5世纪,片页岩材质犍陀罗佛造像,3世纪,片页岩材质犍陀罗是古印度十六列国之一,曾为古波斯帝国的一部分,希腊亚历山大帝国曾占领此地,阿育王曾派佛教徒来此传播佛教。

西元前二世纪,希腊人于此建立大夏国(Bactria)。

西元一世纪,游牧民族大月氏人建立贵霜王朝,定都犍陀罗一带,所以犍陀罗文化结合了古波斯、古希腊、古印度与中亚草原文化的精华;贵霜王朝时,与汉朝、罗马、安息并列当时亚欧四大强国。

贵霜王朝时代是犍陀罗艺术的鼎盛时期,犍陀罗地区曾为希腊文化殖民地,仿照希腊罗马雕刻神像的手法,以西方人体写实形式雕刻佛像,结合了佛教文化和希腊文化,此造像风格后人以地名“犍陀罗”称之。

佛像的起源作者:刘波来源:《中华儿女》2015年第08期真正意义上的佛陀形象,并非随着佛陀的灭度而产生,乃是经过了一个漫长的酝酿准备阶段。

印度北部的犍陀罗地区,先后因为战争的争夺而活跃着多种文明——首先是作为古代印度十六列国之一,公元前六世纪为波斯帝国侵占,又于公元前326年为马其顿国王亚历山大大帝所征服,公元前305年孔雀王朝将其夺回并开始传播佛教。

后于公元前190年又为巴特科里亚希腊人征服,此后争夺始终没有停止,饱受战乱之苦的犍陀罗地区也是各种古老文明的交汇、融合之地。

佛像的出现,伴随着公元一世纪大乘佛教的兴起。

此时正是印度贵霜王朝时期,佛教正在经历从部派佛教向大乘佛教的转变。

大乘佛教更注重普度众生的广大悲怀,佛陀就成为具有神性的救世主。

这一思想与犍陀罗地区所流行的希腊、罗马“神人同形”造像传统相吻合。

从而促使工匠们开始打破佛教戒律,寻求创造佛陀的形象。

不过最初的佛像也同其产生地犍陀罗一样,是一颗多元文化共同浇灌培育的种子:佛陀头顱酷似希腊太阳神阿波罗,身披罗马长袍,头顶的肉髻、眉间白毫、身后光环等则来自传统印度的伟人。

在今天距离巴基斯坦首都伊斯兰堡不远的塔克西拉地区,遍布千百年前盛极一时的佛教遗迹。

博物馆陈列着出土的各种佛教造像:圆雕、浮雕、群像、单独礼拜佛,还有数不清的断臂残肢。

而其中最富魅力的当数佛陀的神情:或冥思、或静观、或愉悦、或严峻。

而且整体看去,佛陀形象的微妙变化还是清晰反映在不同时期的造像中。

随着地域和时期的不同,古代印度的佛教造像也不同,比如塔克西拉佛像多用粘土塑成,而拉合尔博物馆则珍藏着大量坚硬的青石雕凿而成的佛像。

产生于犍陀罗地区的佛教造像艺术,是一个伟大的创造。

它随着佛教的东传而渐渐进入中土,在今天中国新疆、甘肃、陕西、山西、河南、河北、山东乃至于韩国、日本等地生根发芽开花结果。

新疆古代龟兹国(今天的库车)就有大型佛教洞窟,走入其中,满壁的彩绘还不是用中国画柔软的毛笔,乃是就地取材,用当地的芦管蘸墨勾画,坚挺的没有粗细变化的细线时时可见笔尖和墙壁相抗而行所产生的战笔(曲曲折折)。

古印度佛教历史事件时间轴佛教是世界四大宗教之一,起源于古印度,并且在印度本土取得了广泛的传播和影响。

在古印度的历史进程中,佛教曾经有许多重要的历史事件,下面是佛教历史事件的时间轴概览。

公元前563年:释迦牟尼成佛公元前563年,印度北方的喜马拉雅山脉地区诞生了一位伟大的人物,他的名字叫释迦牟尼,后世将其尊称为佛陀。

在此年,佛陀在菩提树下成就了正觉,即“佛”之意。

公元前523年:佛陀涅槃公元前523年,佛陀于北印度的鹿野苑涅槃,或称寂灭,他断除了轮回转世之苦,超脱了生死的束缚,进入了涅槃境界。

公元前483年:第一次结集的佛教徒大会公元前483年,佛陀涅槃后的四十五年,第一次佛教徒大会在喜马拉雅山麓的拉贾基亚国召开,由佛陀的弟子摩诃迦叶主持。

此次大会旨在维护佛教教义的纯正,并固定了出家的戒律与教规。

公元前250年:阿育王统一印度并推广佛教公元前250年,印度北部的毗舍离王朝的阿育王统一了整个印度大陆,并成为古印度史上第一个统一王朝的君主。

阿育王是佛教的坚定信仰者,他致力于推广佛教,使佛教得到印度各地的广泛传播。

公元前3世纪:传入中国佛教自公元前1世纪传入中国,随着汉朝的东征西征,佛教在中原地区逐渐扎根并融入了中国文化。

佛教经典的翻译、寺庙的建造等活动成为当时佛教发展的重要特征。

公元1世纪:大乘佛教的兴起公元1世纪,北印度出现了一种新兴的佛教流派,即大乘佛教。

大乘佛教主张追求菩萨道,强调利他行善、菩提心和舍己利人,并提出了“大乘菩萨”的理念。

公元5世纪:南传佛教公元5世纪,佛教从印度南部传入斯里兰卡,形成了南传佛教的独特流派。

南传佛教在斯里兰卡得到了广泛传播,并成为斯里兰卡的主要宗教之一。

公元7世纪:唐朝时期的佛教繁荣公元7世纪,随着唐朝的兴起,佛教在中国达到了巅峰时期。

许多著名的佛教石窟、佛教寺庙和佛塔相继建成,佛教经典的翻译和传播也达到了顶峰。

公元13世纪:佛教在印度式微公元13世纪,伊斯兰教徒侵略者苏丹穆罕默德·吉亚苏丁征服了印度北部地区,给佛教造成了沉重的打击。

十八罗汉佛像图片及名称十八罗汉佛像图片及名称别是:1、宾度罗跋罗堕阁尊者——坐鹿罗汉跋罗堕阁是印度十八姓中之一,是贵族婆罗门的望族,宾度罗是名。

又名宾头卢尊者。

2、迦诺迦代蹉尊者——欢喜罗汉迦诺迦代蹉尊者,是古印度论师之一。

论师即善于谈论佛学的演说家及雄辩家。

他在演说及辩论时,常带笑容,又因论喜庆而名闻遐迩,故名喜庆罗汉,或欢喜罗汉。

3、诺迦跋哩陀尊者——举钵罗汉诺迦跋哩陀尊者原是一位化缘和尚。

他化缘的方法与众不同,是高举铁钵向人乞食,成道后,世人称其为“举钵罗汉”。

4、苏频陀尊者——托塔罗汉苏频陀是佛祖最后一名弟子,他为了纪念师傅,特地把塔随身携带,作为佛祖常在之意。

5、诺距罗尊者——静坐罗汉诺距罗可译作大力士,这位罗汉是一位大力罗汉,原为一位战士,力大无比,后来出家为和尚,修成正果。

6、跋陀罗尊者——过江罗汉跋陀罗三字,意译是贤,但这位罗汉取名跋陀罗,是另有原因。

原来印度有一种稀有的树木,名叫跋陀罗。

他的母亲怀孕临盆,是在跋陀罗树下产下他的,因此就为他取名跋陀罗,并将他送去寺门出家。

他由印度乘船到东印度群岛中的爪哇岛去传播佛法,因此称之为过江罗汉。

7、迦理迦尊者——骑象罗汉象的梵文名迦理,迦理迦即骑象人之意。

象是佛法的象征,比喻象的威力大,能耐劳又能致远。

迦理迦本是一位驯象师,出家修行而成正果,故名骑象罗汉。

8、伐阇罗弗多罗尊者——笑狮罗汉他身体魁梧健壮,仪容庄严凛然。

据说,由于他往生从不杀生,广绩善缘,故此一生无病无痛,而且有五种不死的福力。

故又称他为“金刚子”,深受人们的赞美,尊敬。

9、戍博迦尊者——开心罗汉戍博迦尊者,盛言即唐玄宗开元四年(公元七一六年)来长安的善无畏尊者。

10、半托迦尊者——探手罗汉半托迦尊者相传是药叉神半遮罗之子。

他被称为探手罗汉,因他打坐时常用半迦坐法,此法是将一腿架於另一腿上,即单盘膝法,打坐完毕即将双手举起,长呼一口气。

11、罗怙罗尊者——沉思罗汉沉思罗汉的特征面相丰腴、蚕眉弯曲、秀目圆睁、敦厚凝重的风姿之中带有逸秀潇洒的气韵。

浅析犍陀罗的艺术特征犍陀罗(Gandhara)是古代印度北部地区的一处重要佛教艺术中心,其艺术特征的形成主要是由于印度与中亚艺术的交流和糅合。

以下将对犍陀罗艺术特征进行浅析。

1. 印度和希腊艺术的结合:犍陀罗地区在公元前4世纪时曾为亚历山大大帝的征服对象,希腊和亚洲文化在此地区相互融合。

这种文化交流对犍陀罗艺术的形成产生了深远的影响,使其既有东方特色,又包含了希腊艺术的因素。

犍陀罗佛像通常具有希腊式的肌肉线条和解剖结构,以及希腊人喜爱的裸体形象。

2. 精细的雕刻技术:犍陀罗艺术以其精细的雕刻技术而闻名于世。

犍陀罗的佛像以石雕为主,从细节上来看,佛像的裸体轮廓线条流畅,肌肉比例匀称,表情丰富,服饰丰富多样,以及头发的纹理和皱褶的处理都非常精细。

这种精湛的雕刻技术使得佛像栩栩如生,给人一种艺术享受。

3. 人物形象西方化:犍陀罗佛像的人物形象相较于其他地区的佛教艺术,在外貌上更加西方化。

这种西方化的特点主要表现在脸庞特征上,佛像的脸部仿佛希腊和罗马建筑中的神像,具有直鼻子、深凹的眼窝、锐利的下颚和浅凹的脸颊等特点。

4. 艳丽的服饰和装饰品:犍陀罗佛像的服饰和装饰品丰富多样,色彩鲜艳。

佛像的服饰包括长袍、披风、腰带等,通常用颜色鲜艳的织物制作,并加以精细的图案或装饰。

佛像的头饰、项链、手镯等装饰品也十分丰富,往往是金、银或宝石等贵重材料制作而成,显示了其高贵与庄重。

5. 线条流畅和比例完美:犍陀罗艺术追求线条的流畅和人物比例的完美。

佛像的线条流畅自然,给人一种动感,并使人感到和谐与平衡。

佛像的人物比例非常准确,身体的肌肉线条匀称有力,给人一种健康和强壮的感觉。

这些特点使犍陀罗艺术具有强烈的现实主义色彩。

犍陀罗艺术特征的形成得益于印度与中亚艺术的交流和糅合,其作品中充满了东西方文化的结合。

犍陀罗佛像的雕刻技术精湛,人物形象西方化,服饰和装饰品丰富多样,线条流畅比例完美。

这些特征使犍陀罗艺术成为佛教艺术的独特表现形式,对后来的佛教艺术发展产生了深远的影响。

古代印度犍陀罗佛教雕塑和马图拉佛教雕塑佛教雕塑艺术形成于古代印度,最初“无佛”时期的佛教雕塑是采用象征性手法,通过佛足印、法轮、菩提树、宝座等作为佛陀的象征和信徒礼拜的对象来替代性地表现。

大约在公元1世纪前后,在贵霜时代的犍陀罗地区和马图拉地区创作出具有“人形”的佛陀造像。

一、西化的犍陀罗佛教雕塑。

犍陀罗地区位于古代印度的西北部,即今天的巴基斯坦北部和阿富汗的一部分。

历史上是东、西民族冲突和文化交融的舞台。

先后有波斯人、希腊人、塞卡人、大月氏人等侵入,同时也带来了各自的文明,使外来的文化艺术与印度本土的文化艺术产生了交流、融合。

特别是亚历山大东征后带来了希腊化的文明,至此,希腊艺术与印度艺术的融合成为犍陀罗雕塑艺术的主旋律。

犍陀罗佛教雕塑艺术的兴盛是在大月氏人统治的贵霜时代。

大约在公元1世纪前后,佛教分为大乘和小乘。

大乘佛教背离了禁止偶像崇拜的原始教义,认为释迦牟尼是作为宇宙中至高无上神“如来”的化身之一来普度众生的。

即,释迦牟尼是人格化的神。

而这正与亚历山大东征所带来的希腊化文明“神人同形”相吻合。

于是,在贵霜时代的佛教艺术中创造出具有“人形”的佛陀形象。

这种犍陀罗式的佛教雕塑是在原有印度的佛教造像基础上融入了希腊·罗马成熟的雕刻技术。

为此,犍陀罗佛教雕塑又称为“希腊·罗马式佛教雕塑”.现在收藏在美国波士顿艺术博物馆中的《迦腻色迦金币》(白沙瓦沙基奇里德大塔遗址出土)通常被认为是最古老的犍陀罗式佛教雕塑之一(图1)。

金币正面是双肩冒出火焰,身着游牧民族装束的迦腻色迦王,背面是佛陀的立像。

这可以从立像右侧的希腊字母铭文“DODDO”得到印证。

佛陀立像后有背光,头顶生有肉髻,身着罗马长袍式通肩僧衣,左手握着僧衣折边,右手施无畏印,体现出早期犍陀罗佛教雕塑的特征。

由于佛是人历尽苦难修行得道,大彻大悟后而取得的正果,所以佛的形象是常人但又不同于常人,具有常人所不具备的“三十二相”.如头顶肉髻相,眉间白毫相,手足缦相等。

印度佛像的发展历程印度佛像有什么特点?使人头晕目眩的印度教诸神婆罗门教的经典叫《吠陀》。

“吠陀”原意是“知识”,特指天启的宗教知识。

在《吠陀》当中有很多颂诗,集中歌颂各种自然现象、人格化的诸神。

当时“吠陀”的神叫“提婆”,汉译把它译为“天”。

从吠陀时代开始有了神的概念。

咱们现在讲“飞天”,就是“飞神”,就是“提婆”。

“提婆”原来意思是“发光体”、“发光的东西”,是风雨雷电等事物,雅利安人把它神化了,奉之为神。

到了吠陀的后期,即公元前6世纪左右,从吠陀里引申出了专门讲哲学的一些经文,统称《奥义书》。

叔本华说过:“《奥义书》是人类最高智慧的产物。

”从叔本华到后来的雅斯贝尔斯到海德格尔、尼采,他们都受过《奥义书》哲学的影响。

《奥义书》的核心概念实际上有两个,“梵”和“我”。

“梵”是宇宙精神,“我”是个体灵魂。

《奥义书》认为,宇宙精神和个体灵魂在本质上是同一的,有点像中国古代的“天人合一”。

但是“梵”是超验的,宇宙的最高本体,而中国古代的“天”一方面指自然的“天”,另一方面也指伦理道德的“天”,所以跟“梵”的概念不完全等同。

雅利安人征服达罗毗荼人之后,逐渐地,雅利安人的自然崇拜和达罗毗荼人的生殖崇拜融合在一起,而且升华了。

在原始的生殖崇拜的基础之上,升华变成了一种超验哲学,本体论意义上的“宇宙生命崇拜”。

印度教最后的追求就是“梵我同一”。

通过瑜伽,通过知识,来获得灵魂的解脱。

这个“解脱”是所有印度宗教都追求的一个终极目标。

在印度教里叫“解脱”,在其他教里也叫“解脱”,在佛教里则叫“涅”。

从《奥义书》哲学引申出来的,印度教就形成了三大主神的崇拜:梵天、毗湿奴、湿婆。

他们都是男人。

梵天就是宇宙精神“梵”的人格化。

梵天的造像一般就是一个婆罗门祭司,有四个面孔,他可以观察整个宇宙,是宇宙的创造之神。

毗湿奴是宇宙的保护之神,他的造像是一个人间帝王的理想化的形象。

湿婆既是生殖之神又是毁灭之神,他是一个矛盾复合的神,他的造像是一个瑜伽苦行者的形象。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢印度佛像的发展历程印度佛像有什么特点?

导语:现为中国艺术研究院研究员的王镛教授,曾在北京大学南亚研究所主修印度艺术专业,对印度艺术如何从印度历史和宗教中演化的过程极有研究。

请

现为中国艺术研究院研究员的王镛教授,曾在北京大学南亚研究所主修印度艺术专业,对印度艺术如何从印度历史和宗教中演化的过程极有研究。

请他就展览的特点和背景作解说,对进一步认识那些缄口不语的神佛大有帮助。

最早开始出现的是菩萨像,后来才出现佛像。

佛陀被神化,明显地发生在古代印度西北部,也就是现在巴基斯坦和阿富汗交界的地方,叫犍陀罗。

犍陀罗地区是东西方文化交汇的十字路口。

公元前426年,马其顿国王亚历山大东征的时候就侵入过犍陀罗地区。

从亚历山大时期开始,就建立了一些希腊移民城市,而且把希腊化的艺术也带到了印度。

所以一方面是佛教内部的变革,大乘佛教的兴起,再一个就是外来影响,特别是希腊的影响,包括希腊以后罗马的影响,它们共同促进了佛像的诞生。

当时统治犍陀罗地区和北印度的是贵霜王朝(KushanEmpire,古国名。

在其鼎盛时期公元105年-250年,疆域从今日的塔吉克斯坦绵延至里海、阿富汗及印度河流域,被认为是当时欧亚四大强国之一,与汉朝、罗马、安息并列—编注),其第三代国王迦腻色迦信仰佛教。

他最早是信奉波斯拜火教的,所以仿照希腊、罗马的神像塑造了最初的佛像,都是希腊风格的,也就是犍陀罗佛像。

犍陀罗佛像的整个造型就是希腊罗马艺术的比较写实的人体,加上印度佛教的象征标志,也就是所谓三十二相:顶上肉髻、眉间白毫、长耳垂??顶上肉髻的鬈发,是希腊罗马雕刻那种波浪式的鬈发。

生活常识分享。

佛教美术在印度的诞生和成立作者:孙晓晨来源:《博览群书·教育》2014年第04期摘要:在东方美术范围内,佛教美术实占主要之地位。

佛教美术约公元前4世纪产生于印度,约公元1世纪出现佛像,以后由北路发展到中亚、中国、朝鲜和日本,又南路遍及斯里兰卡和东南亚,成为东方古代美术的主流。

本文主要就佛教美术在印度的诞生和成立,做以阐述。

关键字:佛教美术;印度;犍陀罗;马吐腊一、佛教美术佛教美术在建筑上主要是寺、塔,在雕塑上主要是佛像及其以下诸尊,在绘画上主要是佛、菩萨、罗汉的单身画和以佛说法为中心的众多形象组合——说法图、佛传图、本生图、佛位变相、佛教故事、水陆画、杂画和供养人图像,在工艺美术上是各种佛具。

佛教美术大致上可以分为3个体系:①早期以佛塔的营建和崇拜为主体。

佛像还仅集中于释迦佛,佛教题材以本生图、佛传图为主,一般在内容上比较简单。

传往斯里兰卡、东南亚所谓南传佛教诸国及中国傣族地区的美术,大体上属于这一体系。

即使在北传佛教系统的中亚、中国、朝鲜、日本,这种以佛塔和释迦像为主的美术,在早期仍占主流,只是以后才与第2体系并行发展。

②期佛像为主体,以诸佛以下诸尊的形象的制作和崇拜为中心而展开的大乘美术。

它除了在北传佛教诸国取得充分发展外,还传播到印度支那和印度尼西亚。

③密教美术。

从7世纪起开始在印度出现,其中一只迅速从中国传到日本,有扩展到印度尼西亚;另一支从尼泊尔进入中国西藏后,与当地原始钵教融合,发展为独特的喇嘛教美术(亦称藏传佛教美术),又传播到中国北部和东北部。

在宗教美术中,佛教美术的历史最长,雕塑和绘画方面的成就最大,影响的人口最大。

二、印度佛教美术印度佛教美术按其历史来看可以分为以下几个时期:(一)孔雀王朝孔雀王朝,即古印度摩揭陀国的王朝。

在公元前3世纪中叶阿育王在位时国势强盛,孔雀帝国的版图达到最大规模,成了一个空前统一的大帝国。

阿育王将佛教定为国教,到处派人往各地宣传佛教,一时亚非欧三洲都有佛教徒的足迹。