病毒的增殖课件

- 格式:ppt

- 大小:90.00 KB

- 文档页数:5

病毒缺乏增殖所需要的酶系统,只能在活的宿主细胞内增殖(⾃我复制)。

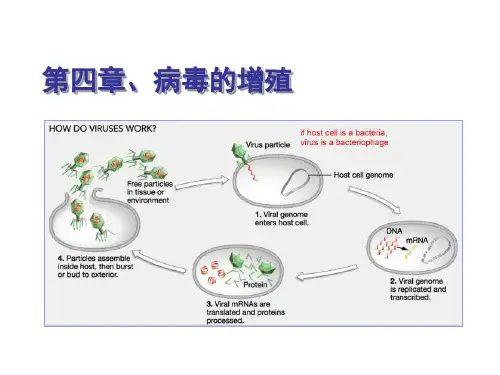

绝⼤多数病毒复制过程可分为下列六步:吸附、侵⼊、脱壳、⽣物合成、组装和释放。

吸附 吸附是决定感染成功与否的关键环节。

病毒吸附于敏感细胞需要病毒表⾯特异性的吸附蛋⽩与细胞表⾯受体相互作⽤。

病毒吸附蛋⽩(virus attachment protein, VAP)⼀般由⾐壳蛋⽩或包膜上的糖蛋⽩突起充当。

细胞表⾯受体(也称为病毒受体,virus receptor)则为有效结合病毒粒⼦的细胞表⾯结构,⼤多数噬菌体的病毒受体为细菌细胞壁上的磷壁酸分⼦、脂多糖分⼦以及糖蛋⽩复合物,有的则位于菌⽑、鞭⽑或荚膜上。

⼤部分动物病毒的病毒受体为镶嵌在细胞膜脂质双分⼦层中的糖蛋⽩,也有的是糖脂或唾液酸寡糖苷。

植物病毒迄今尚未发现有特异性细胞受体,其进⼊植物细胞的机制是通过伤⼝或媒介传播。

病毒的细胞受体具有种系和组织特异性,决定了病毒的宿主谱。

不同种属的病毒其细胞受体不同,有的甚⾄同种不同型的病毒以及同型不同株的病毒受体也不相同;另⼀⽅⾯,有些不同种属的病毒却有相同的细胞受体,其吸附和感染可对其它病毒的感染产⽣⼲扰。

VAP与病毒受体的结合需要⼀定的温度条件,以促进与酶反应相类似的化学反应。

在0-37℃内温度越⾼病毒吸附效率也越⾼。

病毒吸附细胞的过程可在⼏分钟到⼏⼗分钟的时间内完成。

侵⼊ 病毒通过以下不同的⽅式进⼊宿主细胞:注射式侵⼊、细胞内吞、膜融合以及其它特殊的侵⼊⽅式。

注射式侵⼊是有尾噬菌体通常的侵⼊⽅式。

通过尾部收缩将⾐壳内的DNA基因组注⼊宿主细胞内。

细胞内吞是动物病毒的常见侵⼊⽅式。

经细胞膜内陷形成吞噬泡,使病毒粒⼦进⼊细胞质中。

膜融合是有包膜病毒侵⼊过程中,病毒包膜与细胞膜融合的⼀种侵⼊⽅式。

直接侵⼊⼤致可分为⼏种类型。

1)部分病毒粒⼦直接侵⼊宿主细胞,其机理不明;2)病毒与细胞膜表⾯受体结合后,由细胞表⾯的酶类帮助病毒粒体释放核酸进⼊细胞质中,病毒⾐壳仍然留在细胞膜外,将病毒侵⼊和脱壳融为⼀体。

第三章病毒的增殖病毒的增殖是病毒侵入寄主细胞后,利用宿主细胞的成分和生物合成机构,以病毒核酸为模版来合成病毒本身成份,并装配成新的子代病毒子的过程。

这一过程不同于细胞性生物的繁殖(二分裂或有丝裂等),故称为增殖成复制,而有别于繁殖。

对于病毒增殖过程和生物合成的研究,不仅关系到病毒病的防治,而且涉及生命起源和肿瘤学等重大理论和实践课题。

有关生命本质及其起源的研究,必须从非细胞形态的生命物质开始。

在这方面,病毒是最理想的模型。

例如,在有适当的前体和酶的存在条件下,提纯的病毒RNA或DNA甚至可在试管内增殖。

同样,病毒RNA可在试管内于细菌的核蛋白体上译制病毒蛋白质。

病毒核酸和病毒蛋白质也可在试管内装配成为完整的病毒子等。

又有人认为,病毒可有以“附加基因”的方式,结合入细胞遗传物质,成为生物进化的原因。

肿瘤,就其本质来讲,是细胞基因突变的结果。

病毒至少是肿瘤病因中的一个重要因素。

目前发现的脊椎动物肿瘤病毒已经超过30种,而有致肿瘤特性的病毒约有150多种。

最近证明,RNA致瘤病毒可借反录酶的作用,在细胞内复制出含有病毒信息的DNA,结合入细胞DNA,改变细胞的遗传性,干扰细胞的正常生命活动而导致细胞恶性变。

最近发现“缺损病毒”,没有完整的病毒子构造,可能只有核酸的片段残留在细胞中,与细胞染色体结合而逐代传递,成为细胞恶性变的原因。

病毒性疾病的化学预防和化学治疗,已被证明是完全可能的,实践中也已取得初步成果。

目前发现的一些不见于正常细胞而为病毒增殖所必需的核酸合成酶和其他蛋白质,为病毒病的的化学防治提供了进一步的可能性。

而对病毒生物合成各环节的深入了解,则为选择适当药物,切断病毒增殖周期,阻碍病毒增殖而达到防治目的,创建现实的基础。

第一节病毒的增殖场——细胞病毒由于缺乏自身增殖所需的完整酶系统,增殖时必须依靠宿主细胞合成核酸和蛋白质,甚至直接利用宿主细胞的某些成分,这就决定了病毒在细胞内专性寄生的特性。

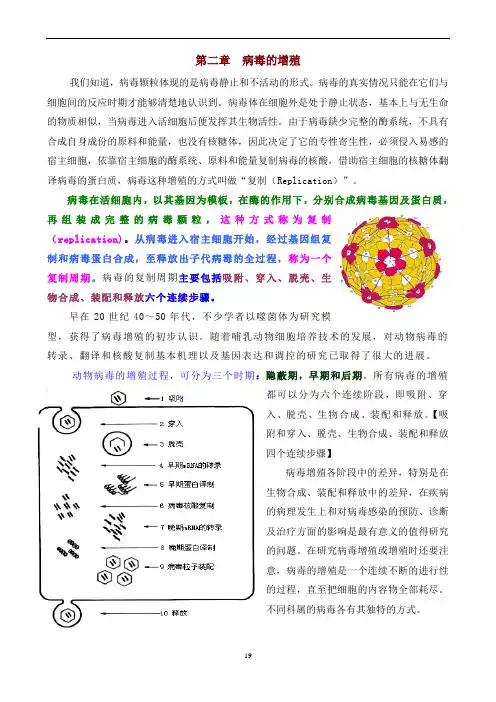

第二章病毒的增殖我们知道,病毒颗粒体现的是病毒静止和不活动的形式。

病毒的真实情况只能在它们与细胞间的反应时期才能够清楚地认识到。

病毒体在细胞外是处于静止状态,基本上与无生命的物质相似,当病毒进入活细胞后便发挥其生物活性。

由于病毒缺少完整的酶系统,不具有合成自身成份的原料和能量,也没有核糖体,因此决定了它的专性寄生性,必须侵入易感的宿主细胞,依靠宿主细胞的酶系统、原料和能量复制病毒的核酸,借助宿主细胞的核糖体翻译病毒的蛋白质,病毒这种增殖的方式叫做“复制(Replication)”。

病毒在活细胞内,以其基因为模板,在酶的作用下,分别合成病毒基因及蛋白质,再组装成完整的病毒颗粒,这种方式称为复制(replication)。

从病毒进入宿主细胞开始,经过基因组复制和病毒蛋白合成,至释放出子代病毒的全过程,称为一个复制周期。

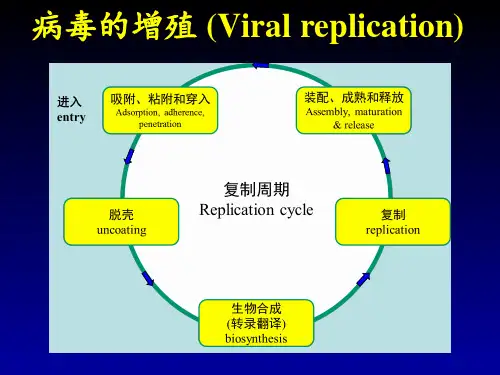

病毒的复制周期主要包括吸附、穿入、脱壳、生物合成、装配和释放六个连续步骤。

早在20世纪40~50年代,不少学者以噬菌体为研究模型,获得了病毒增殖的初步认识。

随着哺乳动物细胞培养技术的发展,对动物病毒的转录、翻译和核酸复制基本机理以及基因表达和调控的研究已取得了很大的进展。

动物病毒的增殖过程,可分为三个时期:隐蔽期,早期和后期。

所有病毒的增殖都可以分为六个连续阶段,即吸附、穿入、脱壳、生物合成、装配和释放。

【吸附和穿入、脱壳、生物合成、装配和释放四个连续步骤】病毒增殖各阶段中的差异,特别是在生物合成、装配和释放中的差异,在疾病的病理发生上和对病毒感染的预防、诊断及治疗方面的影响是最有意义的值得研究的问题。

在研究病毒增殖或增殖时还要注意,病毒的增殖是一个连续不断的进行性的过程,直至把细胞的内容物全部耗尽。

不同科属的病毒各有其独特的方式。

第一节病毒的一步生长曲线所谓病毒的一步生长曲线即以感染时间为横坐标,病毒效价为纵坐标,绘制出的病毒特征曲线。

病毒效价:待测样品中病毒数量通常以单位体积病毒悬液的感染单位数目来表示(IU/mL),称为病毒效价。

第三章病毒的增殖一、细胞——病毒的增殖场所二、病毒的增殖过程三、病毒的不全增殖和缺损病毒四、亚病毒五、病毒和病毒成分的细胞外增殖主要参考文献研究病毒的增殖过程和生物合成,不仅关系到病毒病的防治,而且对于揭示许多生命现象的本质乃至生命的起源等具有重要意义。

因为有关生命本质及其起源的研究,必须从非细胞形态的生命物质开始。

对病毒结构及其生物合成各环节的深入了解,是对病毒性疾病进行化学防治的基础。

切断病毒增殖周期的任何一个环节,均可阻碍病毒增殖而达到防治目的;另外,已发现的一些不见于正常细胞而为病毒增殖所必需的核酸合成酶和其他蛋白质,为病毒病的化学防治提供了可能性。

一、细胞—病毒的增殖场所病毒缺乏自身增殖所需的完整酶系统,增殖时必须依靠宿主细胞合成核酸和蛋白质,甚至直接利用宿主细胞的某些成分,这就决定了病毒在细胞内专性寄生的特性。

活细胞是病毒增殖的唯一场所,也是病毒生物合成所需的能量和材料的主要供应者。

因此,了解动物细胞的超微结构及其功能,特别是其中对病毒增殖具有重要意义的结构,是认识病毒增殖过程和规律的必要前提。

但有关细胞的超微结构及其功能,在细胞生物学书籍中有十分详细的介绍,这里不再赘述。

二、病毒的增殖过程动物病毒的增殖过程大致可以分为:吸附与侵入、脱壳、病毒成分的合成以及装配与释放等4个主要阶段。

1.吸附和侵入病毒吸附分两步进行,即可逆的非特异性吸附和不可逆的特异性吸附。

首先,非特异性吸附即病毒与细胞以静电引力相结合。

这种吸附可发生在细胞表面任何部位且易被冲洗、高浓度盐类和一定的pH环境所破坏,使病毒从吸附物上重新解脱出来。

随后是病毒的特异性吸附,即病毒蛋白(抗受体)与细胞膜上的受体特异性结合。

这种吸附是不可逆的。

细胞受体主要是胞膜上的糖蛋白。

据估计,一个宿主细胞上的特异性受体部位可达104~105个。

这里必须指出,不一定每个细胞表面都有特定病毒的特异受体。

细胞有无特定病毒的受体,直接影响是否对该病毒具有易感性。