物质世界最基本单元之一中微子

- 格式:ppt

- 大小:6.71 MB

- 文档页数:44

中微子概念中微子概念概念介绍•中微子是一种基本粒子,属于标准模型中的一部分。

•它是一种无电荷、质量极小的粒子,几乎没有与物质发生相互作用的能力。

•中微子分为三种类型:电子中微子、缪子中微子和胶中微子。

特点•中微子几乎没有质量,所以其传播速度接近光速。

•中微子在物质中传播时,非常容易发生振荡现象,即不同类型的中微子之间会相互转换。

•中微子的相互作用非常弱,几乎不与物质发生碰撞或散射,所以它们很难被探测到。

发现历程•中微子的概念最早由保罗·迈尔斯顿在1930年提出,他研究了贝他衰变中的能量守恒问题。

•1956年,小岛正博首次建议了中微子振荡的可能性,并提出了中微子探测实验的方案。

•1956年,雷·戴维斯首次成功探测到中微子,获得了诺贝尔物理学奖。

•1968年,日本物理学家益川敏英和加速器实验室首次证实了中微子的振荡现象,为中微子研究开辟了新的方向。

应用和意义•中微子在宇宙学、天体物理学、核物理学等领域都有重要应用。

•通过研究中微子的振荡现象,可以了解宇宙中物质的组成和演化过程。

•中微子是探测超新星爆发的重要工具,可以帮助科学家更好地理解星体的形成与演化。

•中微子还具有重要的医学应用,可以用于诊断和治疗某些疾病。

结语总之,中微子是一种基本粒子,具有极小的质量和几乎没有与物质发生相互作用的能力。

通过研究中微子的性质和振荡现象,我们可以深入了解宇宙的演化过程,并在多个领域中有着重要的应用价值。

中微子的发现和研究,为我们理解宇宙的奥秘提供了重要的线索和工具。

物理特性•中微子是一种基本粒子,属于标准模型中的轻子。

•它是一种无电荷、质量非常小的粒子,质量远小于电子和缪子。

•中微子与电子和缪子不同,没有带电,因此不会与电磁力相互作用。

•中微子的自旋为1/2,遵循费米统计。

三种类型•电子中微子(ve):与电子相似的中微子,参与弱相互作用和电磁相互作用。

•缪子中微子(vμ):与缪子相似的中微子,参与弱相互作用,不参与电磁相互作用。

中微子振荡的条件中微子是一种电中性、质量极其微小、自旋量子数等于二分之一的基本粒子。

中微子在宇宙中的数量惊人,平均每立方厘米约有上百个,与光子的数密度相当。

由于中微子几乎不与物质发生相互作用,它可以在整个宇宙空间以接近光速的速度自由传播。

尽管人们已经了解了中微子的很多性质,它仍旧是组成物质世界的基本粒子中最神秘的一员。

诺贝尔轻子众所周知,中微子的概念最早是由奥地利物理学家泡利引进的。

为了解释b衰变过程中的电子能量分布疑难,泡利在1930年底提出了一个标新立异的假设:b衰变的末态应该包含一个在当时的实验条件下无法观测的微小粒子,它随同电子出现并携带走了一部分能量和动量。

这个新粒子被泡利称作“中子”。

两年之后真正的中子(即质量与质子相当并和质子一道组成原子核的电中性粒子)被英国物理学家查德威克发现。

天才的意大利物理学家费米接受了泡利的思想,于1933年建立了描述b衰变和其他弱相互作用过程的有效理论,并把泡利的“中子”改称为“中微子”,以区别查德威克所发现的中子。

四年之后,费米的学生马约拉纳指出:中微子很可能不同于其他带电荷的自旋等于二分之一的基本粒子(即通常所谓的狄拉克粒子),其反粒子也许就是它本身。

虽然马约拉纳的猜想至今尚未得到实验的证实,但是它得到了大部分基本粒子物理学家的青睐。

在诸如基于SO(10)群对称性的大统一理论模型中,中微子自然而然地具有马约拉纳粒子的特性。

泡利的中微子假说直到1956年才得到实验的证实。

美国科学家科万和瑞尼斯利用核反应堆做实验,首次探测到了反电子中微子,即b衰变过程中出现的那个神秘粒子。

反电子中微子被发现之后,意大利科学家澎缇科沃立即意识到:如果中微子是马约拉纳粒子,那么一个反电子中微子在空间自由传播的过程中就可能转化或振荡成一个电子中微子。

1962年,另一种被称作m中微子的粒子被利德曼、施瓦茨和斯坦伯格三位科学家在宇宙线中发现。

这一重要的实验发现促使日本物理学家坂田昌一和他的合随后猜测,带质量的电子中微子和m中微子之间有可能发生混合和振荡。

构成物质的微粒知识点引言:物质是构成世界的基本要素,包括我们周围的一切事物。

然而,物质的微观结构一直以来都是科学家们研究的重要话题之一。

近代科学研究发现,物质是由微粒构成的。

本文将介绍构成物质的微粒知识点,包括原子、分子和离子。

一、原子原子是构成物质的最基本单位,是物质的基本结构。

原子由质子、中子和电子组成。

1. 质子质子是原子核的组成部分,带有正电荷。

每个质子的电荷都等于基本电荷单位e,质子的质量大约是中子的1.007倍。

2. 中子中子也是原子核的组成部分,没有电荷。

中子的质量略大于质子。

电子是负电荷粒子,绕原子核轨道运动,电子的质量相对较小。

每个原子的电子数量决定了元素的化学性质。

二、分子分子是由两个或多个原子以共用电子而结合形成的。

分子是构成化合物的基本单位。

1. 共价键共价键是分子形成的关键。

当原子之间共享电子时,它们形成了共价键。

共价键的强度取决于原子之间电子的共享程度。

2. 分子的组成分子的组成可以是相同类型的原子(如氧气,由两个氧原子组成)或不同类型的原子(如水,由一个氧原子和两个氢原子组成)。

三、离子离子是带有正或负电荷的原子或分子,它们在化学反应中起着重要作用。

阳离子是带有正电荷的离子,通常是由金属元素及其化合物中失去电子形成的。

例如,Na+是一个阳离子,它是由钠原子失去一个电子形成的。

2. 阴离子阴离子是带有负电荷的离子,通常是由非金属元素及其化合物中获得电子形成的。

例如,Cl-是一个阴离子,它是由氯原子获得一个电子形成的。

结论:物质的微粒包括原子、分子和离子。

原子是构成物质的基本单位,由质子、中子和电子组成。

分子是两个或多个原子以共价键结合而成,它是构成化合物的基本单位。

离子是带有正或负电荷的原子或分子,在化学反应中起着重要作用。

对于我们理解物质的特性和相互作用有着重要的意义。

尽管本文只是简单介绍了构成物质的微粒知识点,但它们在化学和物质科学研究中有着重要的地位。

进一步深入研究微粒的性质和相互作用将帮助我们更好地理解物质世界的本质。

夸克和轻子的粒子物理学中的基本粒子分类夸克和轻子是粒子物理学中的两类基本粒子,它们被认为是构成物质的最基本单位。

本文将探讨夸克和轻子的分类以及它们在物质世界中的重要性。

首先,让我们来了解夸克。

夸克是一类具有电荷的基本粒子,它们是构成质子和中子的组成部分。

根据夸克的性质,科学家将其分为六个不同的类型,分别是上夸克、下夸克、奇夸克、粲夸克、顶夸克和底夸克。

这些夸克之间的区别在于它们的质量和电荷。

其中,上夸克和下夸克质量较轻,电荷为正或负;奇夸克、粲夸克、顶夸克和底夸克质量较重,电荷也为正或负。

夸克之间的组合形成了不同的粒子,这些粒子被称为介子或重子。

接下来,让我们转向轻子。

轻子是另一类基本粒子,它们不参与强相互作用,只与电磁相互作用和弱相互作用发生作用。

常见的轻子有电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子和τ子中微子。

轻子的特点是它们具有固定的质量和电荷,且电子、μ子和τ子之间的质量依次增加。

电子是最轻的轻子,质量约为0.511 MeV/c²,电荷为负一元电荷。

电子中微子是质量最轻的粒子之一,几乎没有质量和电荷。

轻子在物质中起着重要的作用,例如电子是构成原子的基本组成部分。

夸克和轻子的分类为我们理解物质的基本构成提供了重要的线索。

根据夸克和轻子的分类,科学家构建了标准模型来描述粒子物理学中的基本粒子及其相互作用。

标准模型是一个理论框架,它成功地解释了目前为止观测到的所有基本粒子和相互作用。

通过标准模型,我们可以了解到夸克和轻子之间的相互作用以及它们如何组成不同的粒子。

除了构成物质的基本单位外,夸克和轻子还在宇宙学中扮演着重要的角色。

例如,在宇宙大爆炸的早期阶段,夸克和反夸克以及轻子和反轻子的相互作用起着至关重要的作用。

此外,夸克和轻子的研究也有助于我们理解宇宙中的黑暗物质和暗能量等未解之谜。

总结起来,夸克和轻子是粒子物理学中的基本粒子,它们被认为是构成物质的最基本单位。

夸克通过组合形成介子和重子,而轻子则是构成原子的基本组成部分。

中微子的质量如果要问什么是宇宙中最小的粒子,可能没人会想到质子、电子等。

质子和电子是不可再分的基本粒子,它们占据了宇宙中绝大部分质量。

在一切物质世界中,质子和电子是构成基本物质的最基本粒子。

有科学家认为中微子也是一种粒子,但它的质量小到难以想象,可以忽略不计,就连现代仪器也无法测出它的存在。

但我们必须知道,虽然没有仪器能够探测到中微子的存在,可它却客观存在。

中微子的寿命极短,仅在百万分之一秒内产生,并在一眨眼的功夫内便消失得无影无踪。

因此,许多天文学家根据已知的中微子信息提出了自己的模型:中微子是由两个以上的中微子结合而成的。

理论研究表明,质量为电子质量的6万倍左右的“天使粒子”——中微子,它们有的以独立形式存在,有的则以共振态存在。

所谓共振态,指的是粒子处于特定状态时,它的某些性质与这个状态相同的其他粒子相似。

2。

平均相对论性探测器这个比喻用得很好。

假设中微子是由两个或几个中微子组成,那么我们就能像搭积木一样,按照一定顺序把它们叠加起来,搭成各种各样的新物体。

尽管我们暂时还无法看见中微子,但只要发射足够多的粒子,通过对这些粒子进行实验分析,并在实验室中对中微子进行观察,我们就能从中找到它们的蛛丝马迹。

当然,这种实验肯定要比做搭积木困难得多,因为中微子具有质量,而且密度极小。

而要想观察到平均相对论性探测器,必须保证探测器内中微子数密度达到每立方厘米几亿个。

所以,光要发射出足够多的粒子,而且探测器内的中微子数密度又要达到足够高,这是根本不可能完成的任务。

即使在未来的几年里,实验技术能够突飞猛进,可是要探测到中微子,仍然是遥遥无期。

把上面这些推广到宇宙学中,我们就能更深刻地理解宇宙学了。

宇宙中每立方厘米几亿个中微子的概率确实比搭积木更难实现,因为宇宙学告诉我们,真空中蕴含着大量的虚粒子,它们都可以与其他粒子组成平均相对论性探测器。

这个比例简直可以和在抽屉里面放上一百个鸽子蛋的难度相媲美。

但是,我们坚信,随着探测技术的不断改进和实验条件的不断优化,人类总有一天能够彻底揭开宇宙之谜。

中微子反粒子中微子是一种特殊的基本粒子,它在物理学中扮演着重要的角色。

中微子的反粒子则是中微子的反物质形态,它们之间存在着一系列有趣的性质和相互作用。

这篇文章将介绍中微子和反粒子的基本概念、性质及其在理论物理学和实验物理学中的应用。

中微子,作为一种基本粒子,属于费米子家族,它具有自旋1/2的特征。

中微子是宇宙中最常见的粒子之一,但由于其弱相互作用特性,与其他粒子的相互作用非常微弱,因此极难被探测到。

中微子分为三种不同的种类:电子中微子、μ子中微子和τ子中微子。

它们之间的区别在于它们与其他粒子之间的相互作用和质量不同。

中微子能够穿过常见物质而不受碰撞或相互作用的影响,因此中微子具有穿透力强的特点。

而中微子的反粒子,顾名思义,是中微子的反物质形态。

根据粒子物理学中的CP对称性原理,中微子和反中微子应具有相同的质量和相反的电荷。

实验观测表明,中微子和反中微子的质量确实非常相近,且中微子和反中微子之间的相互转换现象也已经被观测到。

这种相互转换现象被称为中微子振荡,它揭示了中微子的质量是非零的重要证据。

中微子和反中微子之间的互相转换现象是粒子物理学研究的一个重要课题。

根据理论预言,中微子的质量与它们的超高能粒子共振相关,因此研究中微子的质量能够帮助我们更好地理解宇宙的演化和结构。

此外,中微子振荡现象的研究也为研究物质和反物质存在差异的物理规律提供了重要线索。

实验物理学中,中微子的探测面临着很多挑战。

由于中微子对其他粒子的相互作用弱,探测中微子需要使用高灵敏度的装置。

目前,科学家们使用各种粒子探测器来探测中微子,如液闪探测器、水切伦科夫探测器等。

这些探测器能够在中微子与物质之间发生相互作用时产生特殊的探测信号,从而帮助科学家们研究中微子的性质和相互作用规律。

中微子反粒子的研究对于理解宇宙的早期演化和基本物理规律具有重要意义。

通过观测中微子反粒子在宇宙中的存在和行为,我们能够推测宇宙在大爆炸之后的演化过程,从而更好地理解宇宙的起源和演化。

极高能中微子探测方法

马鹏雄;张毅

【期刊名称】《大学科普》

【年(卷),期】2024(18)1

【摘要】中微子是构成物质世界的基本微观粒子之一,于1930年由著名物理学家沃尔夫冈•泡利提出。

中微子具有微小但非零的质量,不带电,和物质相互作用很弱,在宇宙空间中沿直线传播,可以轻易穿透天体乃至整个宇宙,因此是回溯天体起源、揭示天体内部性质的重要信使。

当下,中微子是物理学和天文学领域的热门课题。

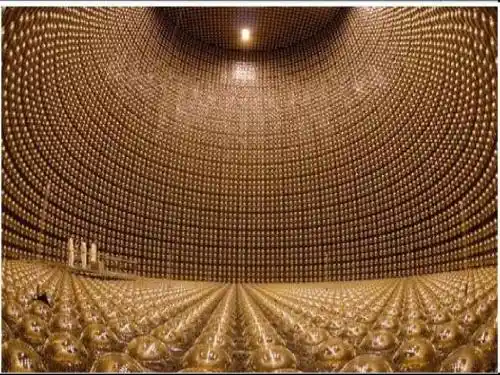

一、极高能中微子本文我们将瞄准极高能中微子探测进行解读。

极高能中微子--能量从百PeV(1PeV=1015eV)至百EeV(1EeV=1018eV),它们的产生很可能与宇宙线起源这一持续了超过一百年的重要科学问题密切相关。

不同实验测得到的极高能宇宙线能谱,在高能段出现了有趣的“膝”结构和“踝”结构。

(如图1)

【总页数】6页(P57-62)

【作者】马鹏雄;张毅

【作者单位】中国科学院紫金山天文台

【正文语种】中文

【中图分类】O57

【相关文献】

1.天体物理学家探测高能中微子的构想

2.超大质量黑洞产生的高能中微子探测及巨型中微子射电探测阵列的选址

3.高能中微子和极高能宇宙线起源天体的理论研究

4.

高能宇宙线和宇宙中微子探测望远镜投入运行5.南极中微子天文台“冰立方”探测到来源不明的高能中微子

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基本粒子的希腊字母-概述说明以及解释1.引言1.1 概述基本粒子是构成物质世界的最基本单位,它们被认为是构成一切物质和能量的基本要素。

这些粒子有着不同的特性和相互作用,它们的研究对于理解宇宙的组成和性质至关重要。

在物理学中,基本粒子通常用希腊字母来表示和命名。

希腊字母作为国际通用的符号,拥有丰富的含义和符号化的数学表达能力。

因此,在研究和交流基本粒子的领域中,使用希腊字母来表示不同的粒子类型和性质是一种约定俗成的惯例。

这篇文章将系统地介绍基本粒子中使用的希腊字母,包括它们的名称、符号以及与之对应的物理意义。

我们将从最基本的希腊字母开始,逐渐介绍更复杂的符号和粒子。

通过了解和学习这些希腊字母,读者将能够更好地理解和解读物理学文献中涉及的基本粒子性质和相互作用的描述。

此外,对于从事基础研究或教学工作的科学家和教育工作者来说,掌握这些希腊字母也是必要的。

本文的结构按照逻辑顺序进行编排,首先介绍基本粒子中使用的希腊字母,然后按照重要性和相关性进行分类和讨论。

我们将逐一介绍每个字母的音标、大写和小写形式,并给出相应的物理意义。

最后,本文将对已有的研究做出总结,并展望未来研究的发展方向。

通过本文的阅读,读者将能够更全面地了解基本粒子和希腊字母之间的关系,为深入了解物质世界的基本组成和性质奠定基础。

希望本文能够对广大读者的学习和研究有所帮助。

1.2 文章结构文章结构是指文章的整体组织方式,它反映了文章的逻辑关系和内容呈现的次序。

本文的结构共分为三个部分:引言、正文和结论。

在引言部分,我们将以概述、文章结构和目的为主要内容进行叙述。

首先,在概述部分,我们将简要介绍基本粒子的概念和其在物理学中的重要性。

基本粒子是组成物质的最基本单位,研究其性质和相互作用关系对于了解宇宙的本质和探索新物理现象具有重要意义。

接着,在文章结构部分,我们将详细说明本文的组织框架和每个章节的主要内容。

本文将首先介绍基本粒子的希腊字母表示法,包括常见的希腊字母和它们在物理学中的应用。

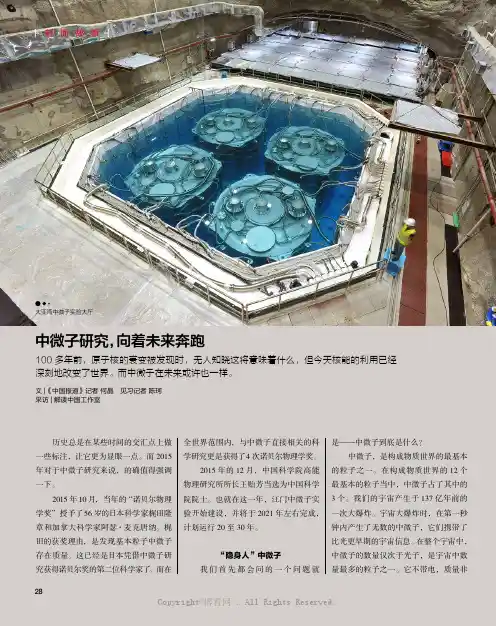

图文/武建华(中国科学院高能物理研究所)江门中微子实验装置揭秘“深藏”地下的实验室天文大国重器安装中的液闪蒸汽剥离纯化装置202326NOV.中微子是构成物质世界最基本的单元之一。

它们不带电,质量是电子的百万分之一,与其他物质的相互作用十分微弱,因此中微子如隐形人一般,极难被探测到。

从1930年科学家理论预言中微子的存在,到1956年第一次在实验中发现中微子,用了20多年的时间。

即便如此,关于中微子仍有许多基本的科学问题未解决。

已探测到的中微子共有3种味道。

这里的味道不是口味,而是美国物理学家默里·盖尔曼和德国物理学家哈罗德·弗里奇提出的概念。

他们为了区分粒子物理学标准模型中的12种基本粒子,将质量小的粒子叫作“轻味”,质量大的粒子叫作“重味”。

3种味道的中微子会相互转化,这被称为中微子振荡。

中微子振荡对应3个混合参数——θ12、θ23、θ13。

国外科学家先后在1998年、2001年测到了θ23和θ12,中国科学家于2012年测到了θ13。

浸泡在水池中的探测器江门中微子探测器位于广东省江门市开平市金鸡镇打石山。

为了屏蔽宇宙线,它被安装在地下700米处,实验厅跨度约50米,是目前中国跨度和土石方量最大的地下实验硐(dòng,山洞)室。

江门中微子探测器是一个有效质量为2万吨的液体闪烁体探测器,比目前国际上最大的液体闪烁体探测器大20倍;设计能量精度为3%,比国际上能量精度最佳的探测器提高了1倍。

江门中微子探测器的“十八般武艺”测量中微子质量顺序。

中微子质量顺序决定了中微子的味结构,直接影响中微子与其他物质的相互作用,并在宇宙演化、太阳及超新星中微子的产生与传播中有重要影响。

对中微子混合参数进行精确测量。

其精度将比目前实验的精度提高10倍以上。

探测超新星爆发时射出的中微子。

超新星爆发时,大约99%的能量在10~30秒内以中微子的形式被发射出来,并产生大量不同能量、不同味道的中微子。

中微子振荡中微子振荡是一个量子力学现象。

理论物理学家布鲁诺·庞蒂科夫首先提出此猜想,他认为特定味的某一中微子可以转化为不同的味。

所探测到的中微子可能处于哪个味要由传播中不断改变的波形决定。

中微子振荡意味着中微子具有质量,这与原始的粒子物理标准模型不相吻合,对理论物理和实验物理而言都有一定的影响。

2012年3月,大亚湾中微子实验组织发言人宣布,大亚湾中微子实验发现了新的中微子振荡,并测量到其震荡几率。

中微子振荡的概念与中性K子系统中的振荡相似,最早由理论物理学家布鲁诺·庞蒂科夫于1957年提出。

中微子是一种极难被探测到的基本粒子,在微观的粒子物理和宏观的宇宙起源及演化中都极为重要。

中微子共有三种类型,它可以在飞行中从一种类型转变成另一种类型,称为中微子振荡。

[1]中微子是一种不带电,质量极其微小的基本粒子,也是构成物质世界的最基本单元之一,共有三种类型,在目前已知的构成物质世界的12种基本粒子中,占了1/4,在微观的粒子物理和宏观的宇宙起源及演化中同时扮演着极为重要的角色。

中微子有一个特殊的性质,即它可以在接近光速的飞行中从一种类型转变成另一种类型,通常称为中微子振荡。

原则上三种中微子之间相互振荡,两两组合,应该有三种模式。

其中两种模式自上世纪60年代起即有迹象。

[1]中微子的前两种振荡模式即“太阳中微子之谜”和“大气中微子之谜”已被实验证实,其发现者凭此获得了2002年诺贝尔奖,但第三种振荡则一直未被发现,甚至有理论预言其根本不存在。

[2]振荡现象最近的物理研究表明中微子具有微小的质量。

1998年,日本的超级神岗实验(Super Kamiokande)以确凿的证据发现中微子存在振荡现象,即一种中微子在飞行中可以变成另一种中微子,使几十年来令人困惑不解的太阳中微子失踪之谜和大气中微子反常现象得到了合理的解释。

中微子发生振荡的前提条件就是质量不为零和中微子之间存在混合。

2001年,加拿大的太阳中微子流测量实验(SNO)实验通过巧妙的设计,证实丢失的太阳中微子变成了其它种类的中微子,而三种中微子的总数并没有减少。

对中微子的一点奇妙的看法作者:邵皓华来源:《科学家》2017年第17期摘要本文由2015年诺贝尔物理奖获得者的成果引导,对照自己所学的物理学相关知识,提出自己对成果的一点解释,希望以此促进自己对物理学科的学习钻研。

关键词中微子;振荡;质量;维度中图分类号 O4 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)17-0007-022015年10月6日17:45,“诺贝尔物理学奖”获奖名单公示:日本科学家梶田隆章(Takaaki Kajita)与加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳(Arthur B.Mcdonald))同享,两位通过中微子振荡发现中微子有质量而获此殊荣。

1 中微子及振荡现象中微子,光从名字上看,是呈电中性的微小粒子。

的确,目前中微子被分为3种类型:电子中微子、τ子中微子、μ子中微子,作为一种不带电,质量及其微小的基本粒子,中微子也是构成物质世界的最基本单元之一。

中微子在接近光速运动时可用从一种类型转换到另一种类型的现象就是我们常说的中微子振荡现象。

3种中微子之间相互振荡,两两组合,原则上应该有3种模式。

其中“太阳中微子之谜”和“大气中微子之谜”两种模式自20世纪60年代即有迹象并被实验证实,且其发现者由此荣获2002年诺贝尔奖。

一直未被发现的第3种振荡,甚至有理论预言其根本不存在。

振荡现象主要表明中微子有静态质量,具体解释比较复杂,在此不做过多说明。

2 中微子超光速现象对相对论的冲击其实,早在中微子振荡现象被发现之前,就有中微子速度超过光速的说法。

这种说法最先来自一个事实:当天文学家观测超新星SN 1987A的中微子爆发时,世界各地有3台中微子侦测器在SN 1987A爆发的光线来到地球之前3小时侦各自探测到5~11个中微子。

运用初中学的速度公式就可以得到:在路程一样的情况下,通过这段路程的时间越短,速度就越快。

因此我们可以得出:中微子运动速度可以大于光速。

如果单单看这个结论,可能并没有感到什么问题,但是,如果我们联系到相对论会怎么样呢?相对论中的洛伦兹因子为,其中v为物体相对于绝对静止的速度,c为光速。

中微子中微子又译作微中子,是轻子的一种,是组成自然界的最基本的粒子之一,常用符号ν表示。

中微子不带电,自旋为1/2,质量非常轻(小于电子的百万分之一),以接近光速运动。

中微子个头小,不带电,可自由穿过地球,与其他物质的相互作用十分微弱,号称宇宙间的“隐身人”。

科学界从预言它的存在到发现它,用了20多年的时间。

2013年11月23日,科学家首次捕捉高能中微子,被称为宇宙"隐身人"。

他们利用埋在南极冰下的粒子探测器,首次捕捉到源自太阳系外的高能中微子。

[1]中文名中微子外文名neutrino别名微中子类型轻子自旋1/2符号v目录1发现历程▪发现▪1930年▪1933年▪1956年▪研究结果2性质▪探测▪速度▪观测3物理性质4谜团5研究范围6研究历史▪中微子▪相关研究▪研究方向▪应用▪历史年表7中微子天文学8超高能中微子9观测▪欧盟的望远镜▪北京的望远镜▪综述▪更新后的检验▪物理学家解释▪质疑者的声音▪中微子速度1发现历程发现中微子的发现来自19世纪末20世纪初对放射性的研究。

研究者发现,在量子世界中,能量的吸收和发射是不连续的。

不仅原子的光谱是不连续的,而且原子核中放出的阿尔法射线和伽马射线也是不连续的。

这是由于原子核在不同能级间跃迁时释放的,是符合量子世界的规律的。

奇怪的是,物质在β衰变过程中释放出的由电子组成的β射线的能谱却是连续的,而且电子只带走了总能量的一部分,还有一部分能量失踪了。

物理学上著名的哥本哈根学派领袖尼尔斯·玻尔据此认为,β衰变过程中能量守恒定律失效。

1930年1930年,奥地利物理学家泡利提出了一个假说,认为在β衰变过程中,除了电子之外,同时还有一种静止质量为零、电中性、与光子有所不同的新粒子放射出去,带走了另一部分能量,因此出现了能量亏损。

这种粒子与物质的相互作用极弱,以至仪器很难探测得到。

未知粒子、电子和反冲核的能量总和是一个确定值,能量守恒仍然成立,只是这种未知粒子与电子之间能量分配比例可以变化而已。