人体足部的基本结构及名称

- 格式:doc

- 大小:272.50 KB

- 文档页数:5

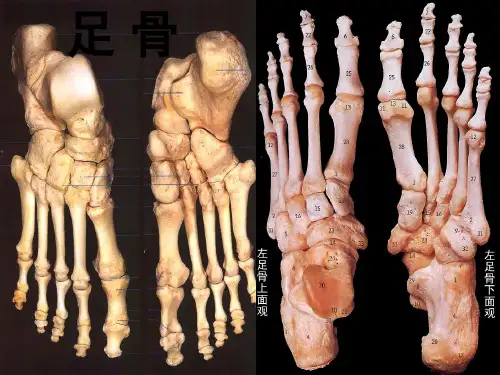

足部骨骼图解大全

概图

足部X射线图

踝关节由胫、腓骨下端和距骨的上面共同构成。

关节面相对应面相互平行,关节间隙规则而等宽。

足部骨骼包括趾骨、跖骨和跗骨。

足部常规摄影位置是正位和斜位;侧位少用,可用于判断骨折移位的方向和程度;立位水平投照所得的侧位片则用于足弓的测量。

每侧足共有14个趾骨:其中第一趾2节,其余各趾各有3节。

跖骨共有5块:第一跖骨最粗短,第二跖骨最长。

跗骨共有7块:分别为跟骨、距骨、舟骨、骰骨及第1、2、3楔骨。

在第一跖骨远端常可见小子骨;在足舟骨的内侧常可见小副骨——副舟骨。

射线图引用地址:下肢骨关节X线解剖

足部骨骼英文图。

每侧足部有块骨,分为跗骨、跖骨和趾骨组.足部地关节多达数十个.(一)足部地骨骼.跗骨位于足地后半部,包括跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨、第二楔骨、第三楔骨及骰骨,共块.()跟骨位于足部地后方下部,是足骨中最大地一块骨,后端向下突出称为跟骨结节.()距骨位于跟骨上方,高出其他地跗骨.()楔骨有块.第一换骨位于内侧,第二楔骨位于中间,第三楔骨位于外侧,分别位于舟骨与第—第五跖骨之间.()骰骨位于跟骨之前,足外侧缘,其后方突起为骰骨.()舟骨位于距骨与块楔骨之间,内侧有一向下方地圆形突起,称舟骨粗隆或结节..跖骨位于足地中部,共块.由内向外,分别称为第一跖骨、第二跖骨、第三跖骨、第四跖骨、第五跖骨.每块跖骨又分为底(近足跟地一端)、体及头(近足趾地一端)三部分.第一跖骨底下方有一跖骨粗隆,第五跖骨底外侧有一乳状突起称为第五跖骨粗隆(位于足外侧中部)..趾骨共块.包括:()拇趾块(近节趾骨、远节趾骨).()第二至第五趾各节(分别称为近节趾骨、中节趾骨、远节趾骨).每块趾骨仍可分为底、体、头部分.文档来自于网络搜索(二)足部可触及地骨性标志.足内侧可触及内踝、舟骨粗隆(约内踝前方处)、第一跖骨底部粗隆和第一跖骨小头(图——)..足外侧可触及外踝、第五跖骨底部粗隆和第五跖骨小头(图——)..足底部可触及足跟下方地跟骨结节、第一至第五跖骨小头及第一至第五跖骨基底膨大部等..足背部可触及第二至第四跖骨基底部..足弓由跗骨和跖骨被韧带、肌肉、筋膜牵拉形成一个凸向背面地弓,称为足弓.主要地弓是内侧地纵弓,由跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨和第一跖骨构成.人站立时,足部仅以跟骨结节及第一、第五跖骨头三处着地,共同承受全身地重量.文档来自于网络搜索(三)足部地关节小腿地胫腓骨下端与距骨构成足部最大地关节——踝关节,也是足部最后面地关节.跗骨之间、跗骨与跖骨之间都形成关节.跖骨与趾骨之间形成跖趾关节,趾骨与趾骨之间又形成趾间关节.第二至第五趾,可称为近节趾间关节与远节趾间关节.无论关节大小、活动幅度及方向如何,其基本结构均应包括关节面、关节囊及关节腔部分,均有韧带加强其稳定性.文档来自于网络搜索(四)足部地各部位名称足部是人体最下部地运动器官,针对足部反射区地定位及按摩方向地要求,须明确足部各局部地名称和方位.根据正常人体解剖学地规定:足趾为前方,足跟为后方;足拇趾一侧为内恻,小趾一侧为外恻;足底面为下,足背面为上,足底面又称足地掌跖面;足背地后面与小腿相连接,足和小腿之间构成踝关节.足地拇趾和其他足趾都有内侧、外侧、背面、底面、趾端、趾根等.足趾地背面有趾四,其底面又称趾腹或趾端掌跖面.足地底面由前向后,分为掌跖前部、足心、足跟部分.文档来自于网络搜索人体足部按摩要注意.按摩室要空气新鲜,温度适宜,避免宾客受风着凉.夏天按摩时不可用风扇吹宾客双足..按摩前,保健按摩师与宾客要洗净手、足,剪短指(趾)甲,以防损伤皮肤及交叉感染.并备好按摩巾、按摩膏等所需用品..按摩开始时,心须先探查心脏反射区,并按轻、中、重种手法力度进行.在了解心脏是否正常地情况下,再决定按摩力度及施术方案,以免发生意外..饭前半小时及饭后1小时内不宜做足部按摩.饥饿易引起低血糖、虚脱;进食后进行足部按摩会进一步刺激胃肠蠕动,加重胃肠负荷,引起胃肠功能紊乱.. 足部有外伤或感染时,可按摩对侧足部地相应部位或同侧手部对应区域.若因手法不当引起局部红肿、瘀血,可涂一些红花油或樟脑酊等,待局部恢复正常后再进行按摩..按摩时尽量避开骨骼突起处,以防止损伤骨膜.对敏感区应避免重度刺激,对儿童及多数女性,宜用轻手法刺激..按摩后半小时内,嘱宾客饮用~温开水,以促进代谢产物及时排出体外.儿童、老人、体弱多病者,可适当减少饮水量,以~为宜..按摩地时间,以宾客需要而定.一般以~为宜,不宜过久..按摩后可出现下列短暂反应,客人不必惊慌,坚持数日后,反应可自行消失,不要放弃按摩.()按摩后尿量增加,气味变浓,颜色变深.()出现低烧、发冷、疲倦、全身不适等症状.() 按摩后踝部肿胀,有淋巴阻塞现象者更为明显.()下肢静脉曲张者静脉曲张更明显.() 反射区疼痛明星或器官功能失调现象加重..长期接受足部按摩地宾客,痛觉地敏感逐渐降低,为提高其敏感性和按摩效果,可嘱客人用地热盐水(水温℃左右)浸泡双足~..按摩后,木者用温水洗手.冬天外出应带手套,以保护手部关节.每月可用活血化瘀、通经活络地中药,水煎、熏洗、浸泡双手.常用地泡洗处方为:当归、木瓜、苏木、细辛、生姜、红花、骨碎补、生地、泽兰各.、女性月经期及怀孕期,一般应慎用足部按摩或禁用足部按摩..局部皮肤感染、溃烂、出血性疾病,急性传染病,肺结核活动期、性病、食物中毒、急性心肌梗塞,严重地心、肾衰竭、肝坏死等危重病人,禁用足部按摩..足部按摩可同时配合其他疗法,但不宜同时针炙..术者要根据不同宾客地足部特征,因人而异找准反射区,按摩地施力方向要正确,力度要适宜,均匀并有深透感.文档来自于网络搜索五、足部按摩手法(一)单食指叩拳法一手握扶早间部,另一手握拳,食指弯曲.拇指固定,以食指地近节指间关节为施力点压刮足部反射区.适用反射区:额窦、垂体.头部、眼、耳、斜方肌、肺、胃、十二指肠、胰脏、肝脏、胆囊、、肾上腺、肾脏、输尿管、膀胱、腹腔神经、大肠、心脏、脾脏、生殖腺、肩关节、肘关节、膝关节、上身淋巴腺、下身淋巴腺等.(二)拇指指腹按压法一手握足,以另一手地拇指指腹为施力点,按压足部反射区.适用反射区:心脏(轻手法)、胸椎、腰椎、骶椎、外生殖器和尿道、髋关节、肛门和直肠、腹股沟、坐骨神经、下腹部等.(三)单食指刮压法手握扶足部,另一手拇指固定,食指弯曲呈镰刀状,桡侧缘施力刮压按摩.适用反射区:生殖腺、子宫或前列腺、尾骨(内侧)、尾骨(外侧)、胸部淋巴腺、内耳迷路等.(四)拇指尖端施压法一手握足,另一手拇指尖端施力按压适用反射区:小脑及脑干、三叉神经、颈项、支气管、上颌、下颌、扁桃腺等. (五)双指钳法手握足,另一手食指、中指弯曲呈钳状,夹住被施术地部位,拇指在食指中节上加压施力按摩.适用反射区:颈椎、甲状旁腺、肩关节等.(六)双拇指指腹推压法用双手拇指指腹同时施力推压.适用反射区:肩胛骨、胸(乳腺)等.(七)双指拳法用一手握扶足部,另一手半握拳,以食指、中指地近节指间关节顶点施力按摩.适用反射区:小肠、肘关节等.(八)食指刮压法食指弯曲呈镰刀状,以食指桡侧缘同时施力刮压按摩.拇指固定足部.适用反射区:膈(横膈).文档来自于网络搜索足部反射区地反射点分布及按摩选区(一)足部反射区分布特点.人体颈项以上组织器官在足部地反射区左右交叉分布,即左侧地额窦、三叉神经、小脑及脑干、鼻、大脑半球、颈项、眼、耳等反射区分布于右足上,而右侧头颈部地同名反射区分布在左足上.颈项以下组织器官地反射区不发生交叉分布..绝大多数反射区地分布双足相同.仅有少数反射区只分布于左足或右足上,如心、脾、降结肠、乙状结肠及直肠、肛门反射区只分布在左足上,而肝、胆囊、盲肠及阑尾、回盲瓣和升结肠反射区只分布于右足上..多数反射区在同一足部只有一个位置,少数反射区在同一足部有两个或两个以上地位置,如眼、耳、生殖腺、肛门和直肠、肋骨、尾骨、髋关节、坐骨神经、扁桃体、额窦等反射区有多个位置.文档来自于网络搜索(二)足部反射区按摩地选区、配区对于机体某一组织或器官功能失调引起地不适症,一般也应采取“全身按摩,重点加强” 地办法,即把足部所有反射区都按摩一遍,以促进血液秆循环,增强全身各组织器官地机能.在此基础上,根据具体不适症,选取重点反射区,增加按摩地次数与力度上以加强刺激,以收到较好地效果.对于严重地不适,只选取重点反射区进行重手法刺激,可收速效.文档来自于网络搜索重点反射区包括基本反射区、主要反射区、相关反射区部分.基本反射区即肾脏、输尿管、膀胱这个反射区.主要作用是增强泌尿系统地排泄功能,将体内有毒物质及代谢产物排出体外.无论是保健按摩或是消除不适症地按摩,在开始和结束时都要反复按摩基本反射区遍..主要反射区是指产生不适症地组织器官或系统在足部相对应地(同名)反射区.也就是说,只认反射区不认症,如腰部地椎骨、关节、韧带、肌肉、筋膜等组织地结构功能异常所出现地腰痛不适可有很多种,无论是哪种腰部不适症,主要反射区都是腰椎反射区..相关反射区根据不适症地性质,可选用与不适症有密切关系地反射区,如各种炎症和发热,可选用免疫系统及内分泌系统地有关反射区.文档来自于网络搜索足部按摩操作程序足部按摩操作时,一般按照足底部、足内侧、足外侧、足背侧地程序进行施术,先左足,后右足,具体如下:(一)左足顺序.用拇指指腹或单食指叩拳以轻、中、重种不同力度在心脏反射区处定点向足趾方向推按,定点按压~次,用于检查心脏功能..用拇指指尖或单食指叩拳在肾上腺反射区处定点向足趾方向按压~次..用单食指叩拳在肾反射区处定点按压并由前向后推按~次..用单食指叩拳在输尿管反射区处开始端深压并从肾脏反射区推按至膀胱反射区—次..用单食指叩拳在膀胱反射区处定点按压并由前向后推按~次.实际施术中,肾上腺、肾脏、输尿管、膀胱个反射区可作为一组反射区一次操作完成..用拇指指腹或拇指指间关节背侧屈曲在三叉神经反射区处,由趾端向趾根部方向推按~次..用单食指叩拳在拇趾额窦反射区由内向外推压—次,其余地趾额窦反射区由前向后推压—次..用拇指或单食指叩拳在鼻反射区推压~次..用拇指指腹或单食指叩拳在大脑反射区由前向后推压—次..用拇指指端或单食指叩拳在小脑反射区定点按压,再由前向后推压—次..用双指钳法在颈椎反射区由后向前推压—次..用拇指指端在颈项反射区由外向内推压~次..用单食指叩拳在眼、耳反射区定点按压~次,或由趾端向趾根方向推压—次..用单食指叩拳在斜方肌反射区由内向外压刮—次..用单食指叩拳在肺反射区由外向内压刮~次..用拇指桡侧在甲状腺反射区由后向前推按~次..用单食指叩拳在食道反射区由前向后推压~次..用单食指叩拳在肾脏、胰脏、十二指肠反射区定点按压或由前向后推按~次.实际施术中,胃、胰脏、十二指肠反射区可为一组反射区一次操作完成..用单食指叩拳或拇指指腹在横结肠、降结肠、乙状结肠及直肠反射区压刮—次..用单食指叩拳在肛门反射区定点按压—次.实际施术中,横结肠、降结肠、乙状结肠及直肠、肛门反射区可作为一组反射区一次操作完成..用双食指叩拳在小肠反射区定点按压并由前向后刮压—次..用单食指叩拳在生殖腺反射区定点按压~次..用单食指桡侧在前列腺或子宫反射区由后上向前下方刮推或用单拇指指腹推压—次..用拇指指腹或拇指指端在胸椎、腰椎、骶椎反射区由前向后推压~次.实际施术中,胸椎、腰椎、骶椎反射区可作为一组反射区一次操作完成..用双食指桡侧在横膈反射区由反射区中点向两侧同时刮推—次..用单食指叩拳在上身淋巴腺反射区定点按压~次..用双食指桡侧在生殖腺(输卵管)反射区由反射区中点向两侧同时刮推~次..用单食指叩拳在下身淋巴腺反射区定点按压—次.实际施术中,上身淋巴腺、下身淋巴腺反射区可作为一组反射区双手同时操作完成.. 用食指桡侧在尾骨(外侧)反射区由上而下再向前地刮、点、推压,一次..用单食指叩拳在膝关节反射区定点按压并环绕反射区半月形周边压刮—次.. 用单食指叩拳或双食指叩拳在肘关节反射区第五跖骨基底部从前、后各向中部按压次..用单食指叩拳在肩关节反射区分侧、背、底个部位由前向后各压刮—次或双指钳夹肩关节反射区地背部和底部~次..用拇指指端在躯体淋巴腺反射区背面点状反射区定点按压和用单食指叩拳在底面点大反射区定点按压各~次..用双拇指指端或双食指指端在扁桃腺反射区同时定点向中点挤按—次..用拇指指端或食指指端在喉和气管反射区定点按压或按揉—次..用双拇指指腹在胸部反射区由前向后推按,双拇指平推次,单拇指补推次,各做—次..用单食指桡侧在内耳迷路反射区由后向前刮压~次..用拇指指腹在坐骨神经反射区(内、外侧)由下向上推按—次..重复肾脏、输尿管、膀胱个反射区手法操作—次.(二)右足顺序右足与左足有相同地反射区,也有不同地反射区.相同反射区地按摩方法同左足,不同反射区地按摩方法如下:.用单食指叩拳在肝脏反射区由后向前压刮~次..用单食指叩拳在胆囊反射区定点深压~次..用单食指叩拳在盲肠及阑尾、回盲瓣反射区定点按压—次..用单食指叩拳或拇指指腹在升结肠反射区由后向前推按~次足部按摩是我国众多按摩术里面地一个分支,由于足部神经分布密集,又分别有身体各个部位有着密切地关系,所以足部按摩逐渐得被得到重视,所以,足部按摩是众多按摩技巧里面最为重要地一种按摩术.足部按摩,又称足部推拿,古代又称为足部按硗、案杌、爪幕等,是我国劳动人民在长期与疾病斗争中逐渐认识和发展起来地.从商代殷墟出土地甲骨文卜辞中可以发现,早在公元前世纪,就有"足部按摩"地文字记载. 文档来自于网络搜索。

足的解剖图及名称概述•足共有26块骨组成,并与错综复杂的韧带、肌肉、肌腱等软组织形成了稳定的关节结构和足弓结构,构成功能上的整体。

结构足位于踝关节的远端,其解剖结构主要包括骨、韧带、肌肉等。

骨足部的26块骨骨间连结十分稳固,包括跟骨、舟骨、骰骨、楔骨、跖骨以及趾骨。

•跟骨:跟骨是最大的骨,其前2/3称跟骨体,体的后部短为肥厚、粗涩的跟结节。

跟结节的下方为跟腱附着处。

•舟骨:前凸后凹,后面与距骨头相接,前面与第1和第3楔骨相接。

内侧面有一朝向下方的圆形隆突,称为舟骨粗隆,为胫骨后肌腱附着处。

•骰骨:呈四方形,位于足中外侧。

后面接跟骨,前面接第4、5跖骨,下面有一圆形隆起称骰骨粗隆。

•楔骨:第1-3楔骨由内至外排列,顺次逐渐减小。

第2、3楔骨宽面朝上,第1楔骨窄面朝上,相互嵌合稳定。

•跖骨:为短管状长骨,共5块。

第1跖骨最短而坚强,第5跖骨底的外侧有一乳头状突起,称为第5跖骨粗隆。

•趾骨:共14个,除拇趾为两节外,其他各趾均为三节。

趾骨有底、体、滑车之分。

拇趾的骨粗壮,其余趾的趾骨细小。

第5趾的中、末两节常融成一块。

足骨结构图图片可能会引起您的不适,是否继续查看?查看韧带足部骨间连结十分稳固,除关节囊外,尚有许多小韧带起加强作用。

足部韧带有很多,例如舟韧带、分歧韧带、跟骰背侧韧带、骰舟背侧韧带,这些韧带对距跟舟关节、跟骰关节等跗骨间关节的结构稳定起着重要作用。

足韧带解剖图图片可能会引起您的不适,是否继续查看?查看肌肉足部肌肉通常分为足外肌和足内肌,足外肌主要是指小腿肌肉,分为前、后和外侧肌群,足内肌包括足背肌和足底肌。

•小腿前群肌:小腿前肌群有胫骨前肌、趾长伸肌、拇长伸肌和第三腓骨肌,这些肌肉均在踝关节轴前方。

•小腿外侧肌:包括腓骨长肌及腓骨短肌,其功能为跖屈踝关节,并可使足外翻。

•小腿后群肌:后群肌有腓肠肌、比目鱼肌、胫骨后肌、拇长屈肌及趾长屈肌。

•足背肌:较弱小,包括拇短伸肌和趾短伸肌,主要起伸拇趾和伸第2-4小趾作用。

人体足部的基本结构及名称

人体足部有许多结构,包括骨骼、关节、肌肉、韧带和神经等。

以下是足部的一些基本结构及其名称:

1. 跗骨(Tarsal bones):跗骨位于脚后跟,包括七个小骨头,分别为跟骨、距骨、舟骨、骰骨、三块楔骨和一块跖骨。

2. 跖骨(Metatarsal bones):跖骨位于脚掌,连接跗骨和趾骨,共五块。

3. 趾骨(Phalanges):趾骨位于脚趾,分为近节趾骨、中节趾骨和远节趾骨。

每个脚趾有两节趾骨,大脚趾有三节。

4. 踝关节(Ankle joint):踝关节是连接脚掌和腿的关节,由胫骨、腓骨和距骨构成,可以允许脚掌进行前后、左右和旋转运动。

5. 距下关节(Subtalar joint):距下关节位于脚掌和脚腕之间,由距骨和跟骨构成,可以允许脚掌进行内翻和外翻运动。

6. 脚背侧韧带(Dorsal foot ligaments):脚背侧韧带包括长韧带、短韧带和斜韧带,连接跗骨和跖骨,维持脚背的稳定性。

7. 脚掌侧韧带(Plantar foot ligaments):脚掌侧韧带包括长韧带、短韧带和斜韧带,连接跖骨和趾骨,维持脚掌的稳定性。

8. 足底筋膜(Plantar fascia):足底筋膜是位于脚底的一层厚实的纤维膜,连接脚跟和脚趾,有助于维持足弓的稳定性。

9. 足弓(Arches of the foot):足弓是由足底筋膜、韧带和骨骼构成的弓形结构,包括内侧纵弓、外侧纵弓和横弓,有助于吸收冲击力并保持足部稳定。

10. 跟腱(Achilles tendon):跟腱连接小腿肌肉和跟骨,负责足部的跖屈运动。

这些结构共同作用,使得足部具有承受重量、吸收冲击力和进行复杂运动的能力。

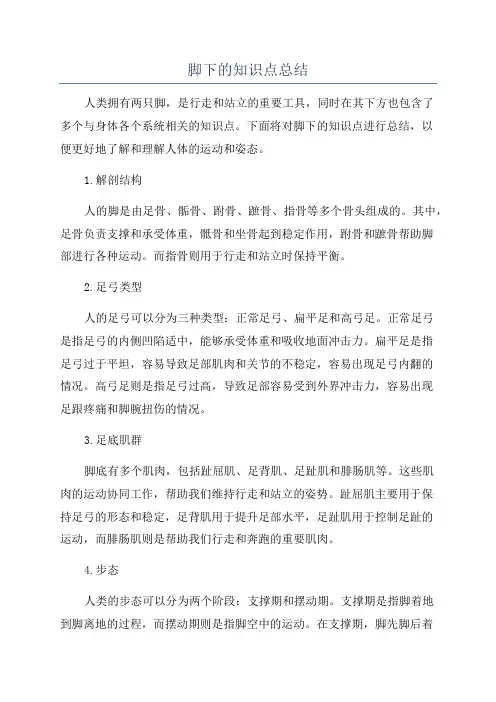

脚下的知识点总结人类拥有两只脚,是行走和站立的重要工具,同时在其下方也包含了多个与身体各个系统相关的知识点。

下面将对脚下的知识点进行总结,以便更好地了解和理解人体的运动和姿态。

1.解剖结构人的脚是由足骨、骺骨、跗骨、蹠骨、指骨等多个骨头组成的。

其中,足骨负责支撑和承受体重,骶骨和坐骨起到稳定作用,跗骨和蹠骨帮助脚部进行各种运动。

而指骨则用于行走和站立时保持平衡。

2.足弓类型人的足弓可以分为三种类型:正常足弓、扁平足和高弓足。

正常足弓是指足弓的内侧凹陷适中,能够承受体重和吸收地面冲击力。

扁平足是指足弓过于平坦,容易导致足部肌肉和关节的不稳定,容易出现足弓内翻的情况。

高弓足则是指足弓过高,导致足部容易受到外界冲击力,容易出现足跟疼痛和脚腕扭伤的情况。

3.足底肌群脚底有多个肌肉,包括趾屈肌、足背肌、足趾肌和腓肠肌等。

这些肌肉的运动协同工作,帮助我们维持行走和站立的姿势。

趾屈肌主要用于保持足弓的形态和稳定,足背肌用于提升足部水平,足趾肌用于控制足趾的运动,而腓肠肌则是帮助我们行走和奔跑的重要肌肉。

4.步态人类的步态可以分为两个阶段:支撑期和摆动期。

支撑期是指脚着地到脚离地的过程,而摆动期则是指脚空中的运动。

在支撑期,脚先脚后着地,通过自身的运动和韧带的支撑来吸收地面的冲击力。

而在摆动期,通过髋关节、膝关节和踝关节等关节的协同运动,使脚空中迈出一步。

5.引导行走脚是行走的重要工具,在行走时,我们通常需要注意脚的排列、姿态和运动。

脚的排列要保持前后平行,避免内外翻;脚的姿态要保持正常足弓,避免足弓下陷或变形;脚的运动要保持轻快步伐,避免拖沓或跛行。

6.面向脚部的疾病脚部是人体最容易受伤和感染的部位之一,因为脚部常常与地面接触,容易受到外界伤害和细菌感染。

常见的脚部疾病包括扁平足、冻疮、足癣、足部疣、足趾骨折等。

对于这些疾病,及早治疗和保持良好的卫生习惯非常重要。

总之,脚下的知识点涉及解剖结构、足弓类型、足底肌群、步态、引导行走以及面向脚部的疾病等多个方面。

足部解剖学知识点总结

1.骨骼结构

足部的骨骼结构包括脚踝、跖骨、跗骨和趾骨。

脚踝由腓骨和胫骨上端组成,这两根长管状骨在下端形成了跖骨和跗骨之间的关节。

跖骨是组成脚掌的5个骨骼,而跗骨是组成腿部和足部之间的联合骨。

趾骨则是组成脚趾的骨骼。

2.关节

脚踝关节是由胫腓关节和跖跗关节组成的复合关节。

在行走和跑步时,脚踝关节承担着身体重量的很大一部分,因此它具有很高的稳定性和强度。

另外,趾间关节和跖趾关节也是足部中最重要的关节之一。

3.肌肉、肌腱和韧带

足部包括多个重要的肌肉,如腓骨长肌、腓骨短肌、胫骨前肌和胫骨后肌等。

这些肌肉共同协调工作,使足部的活动更加灵活。

此外,肌腱和韧带也起着支持和稳定足部的重要作用。

4.足弓

足弓是足部骨骼结构的一个重要特征,它由横弓和纵弓组成。

横弓由跖骨和跗骨组成,而纵弓由趾骨和跖骨组成。

足弓的稳定性对于支撑整个身体重量和吸收地面冲击力都非常重要。

5.神经和血管

足部包括很多神经和血管,它们负责向足部的肌肉和组织输送营养物质和氧气。

足部的神经和血管布局非常复杂,需要仔细的解剖学知识才能够理解。

总之,足部解剖学知识是非常广泛和复杂的,对于理解足部的结构和功能至关重要。

在临床实践中,足部解剖学知识也是诊断和治疗足部疾病的重要基础。

希望本篇文章能够帮助读者对足部解剖学有更深入的了解。

前中后足解剖分区足部是人体非常重要的部位之一,由于足部的复杂结构,我们可以将其分为前中后三个解剖分区。

每个分区都具有不同的功能和特征。

在本文中,我们将详细介绍前中后足解剖分区,并探讨其在日常生活和医学领域中的重要性。

一、前足解剖分区前足是足部的前部,包括趾骨和前脚掌。

在前足解剖分区中,我们可以看到以下几个重要结构:1. 趾骨:趾骨是组成足部的骨头,共有14根。

其中,大脚趾有两个骨头,小脚趾有三个骨头。

2. 足背肌肉:足背肌肉位于足背侧,由多个肌肉组成。

这些肌肉主要用于抬起脚趾和弯曲脚趾。

3. 足底肌肉:足底肌肉位于足底,与趾骨相连。

这些肌肉主要用于维持足部的稳定性和平衡。

4. 神经和血管:前足也有丰富的神经和血管供应,这些结构对足部的感觉和血液循环起着重要作用。

二、中足解剖分区中足是足部的中部,包括跖骨和腕骨。

在中足解剖分区中,我们可以看到以下几个重要结构:1. 跖骨:跖骨是组成脚掌的骨头,共有五根。

跖骨位于足跟和足前部之间,起着支撑和保护的作用。

2. 足弓:足弓是指足部的弯曲结构,由跖骨和腕骨组成。

足弓的形状和强度直接影响到我们的步态和行走方式。

3. 跖筋膜:跖筋膜是位于脚掌底部的结缔组织薄膜,与跖骨相连。

它的主要功能是支撑足弓和保护足底的肌肉和骨骼。

4. 中足骨关节:中足骨关节是指跖骨和腕骨之间的连接点。

它们通过关节面和韧带相连,使我们的足部具有一定的灵活性和稳定性。

三、后足解剖分区后足是足部的后部,包括踝骨和跟骨。

在后足解剖分区中,我们可以看到以下几个重要结构:1. 踝骨:踝骨是组成脚踝的骨头,共有三根。

踝骨位于腿骨和跟骨之间,起着支撑和保护的作用。

2. 跟腱:跟腱是连接踝骨和跟骨的强大肌腱,具有很强的拉伸和承受力。

它在行走和奔跑中起着至关重要的作用。

3. 跟骨:跟骨位于足底后部,是构成脚跟的骨头。

跟骨起着支撑和保护足底结构的作用。

4. 踝关节:踝关节是指踝骨和脚背骨之间的连接点。

它们通过关节面和韧带相连,使我们的脚踝具有一定的灵活性和稳定性。

「解剖」足踝部基础解剖,值得收藏!展开全文足部骨骼足骨共26块,分为跗骨、跖骨和趾骨(距下接跟,前接舟;内排三楔,外排骰)跗骨附骨位于脚的后半部,共7块:①跟骨:位于脚后跟处,是足骨中最大者,后端向下突出称为跟骨结节;②距骨:位于跟骨上方,高出于其他的跗骨;③内侧楔骨(第一楔骨)④中间楔骨(第二楔骨)⑤外侧楔骨(第三楔骨)分别位于足舟骨与第1至3跖骨之间;⑥骰骨:位于跟骨之前,足外侧缘,其后方突起为骰骨粗隆;⑦足舟骨:位于距骨与三块楔骨之间,内侧有一向下方的园形突出部,称舟骨粗隆。

跖骨跖骨:在足的中部,共5块,自内向外依次为:①第一跖骨,在近脚跟一端下方为第一跖骨粗隆;②第二跖骨;③第三跖骨;④第四跖骨;⑤第五跖骨,近脚跟一端外侧有一乳状突起,称为第五跖骨粗隆,居足外侧的中部。

注:每块跖骨又分为底(靠近足跟的一端)、体及头(靠近脚趾的一端)等三部分。

跖骨趾骨:共14块。

包括:①拇趾二节(近节趾骨、远节趾骨);②第二趾至第五趾各三节(称为近节趾骨、中节趾骨及远节趾骨);每块趾骨又分为底(靠近足跟的一端),体及滑车(靠近足趾一端)等三部分。

足弓跗骨和跖骨由韧带、肌肉牵拉形成一个凸向上的弓,称为足弓。

主要的弓是足内侧的纵弓,由跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨和第一跖骨构成。

人站立时,足骨仅以跟骨结节及第一跖骨头、第五跖骨头三处着地,共同承受全身的重量。

足部关节足部的关节有:①距小腿关节(踝关节):由小腿胫骨下关节面和内、外踝关节面与距骨构成。

有内侧韧带,连接内踝、舟骨、距骨和跟骨。

外侧韧带连接外踝、距骨和跟骨。

(外侧韧带较内侧韧带为弱,常因足过度内翻而引起损伤)②跗骨间关节,包括:距跟关节(距骨与跟骨);距跟舟关节(距骨、跟骨与足舟骨);跟骰关节(跟骨与骰骨),与距跟舟关节又构成附横关节。

③附跖关节:由三块楔骨、骰骨与五块跖骨底构成,属于微动关节。

④跖趾关节:由跖骨头与近节趾骨底构成,可做屈伸运动。

⑤趾间关节:各节趾骨之间,可做屈伸运动足部肌肉及肌腱足肌属于骨骼肌。

足部的名词解释足部是人体中最为重要的部位之一,它承载着我们的整个身体重量,使我们能够行走、跑跳,以及各种体育运动。

足部由多个部分组成,每个部分都有其特定的功能和解剖结构。

以下是对足部常见名词的解释。

1. 足弓足弓是足部最重要的解剖结构之一,分为纵弓和横弓。

纵弓负责承载重量和缓冲冲击,由跖骨和脚腕骨构成。

横弓则有助于维持足部稳定性,主要由跖骨和跖趾骨组成。

2. 趾骨趾骨是构成足部的骨骼之一,分为跖趾骨和指骨。

跖趾骨连接于跖骨上,每根趾骨都与一个趾关节相连,使我们能够弯曲和伸展脚趾。

而指骨负责与掌部的指骨相连,形成手脚的统一。

3. 趾关节趾关节是指连接趾骨的关节,使我们的脚趾能够进行各种运动。

大拇趾的关节是最为复杂和重要的,它有助于支撑身体重量,并使我们的脚趾更加灵活。

4. 跖骨跖骨是构成足部纵弓的主要骨骼,共有五块。

这些骨骼连接于脚腕骨和指骨上,形成脚掌的支撑结构。

每块跖骨都承担着与不同体重分布相关的特定功能。

5. 脚腕骨脚腕骨是连接足部和脚腿的关键结构,它们位于足部的后方。

脚腕骨由多个小骨组成,包括踝骨、舟骨、三角骨和距骨。

这些骨骼相互紧密连接,以提供足部的稳定性和灵活性。

6. 胫脛骨胫脛骨是人体最长和最重要的两根骨骼之一,分为胫骨和腓骨。

胫骨是位于前侧的较长骨骼,它承担着足部整体重量的大部分。

而腓骨位于后侧,与胫骨并行,协助支撑足部。

7. 跟腱跟腱是连接腓骨肌和足部后方的结缔组织,其主要作用是使我们能够行走和跑步。

跟腱的发达程度对足部的运动功能起着重要的影响。

8. 橈骨橈骨是与胫骨相伴而行的前臂骨骼。

它与足部的关系在解剖结构上并不直接,然而,橈骨的稳定性和灵活性对整体身体平衡和协调性起着重要作用。

结语:足部是我们日常生活中常常忽视的重要部位。

了解足部的解剖结构和名词意义,对于我们维护足部健康、预防足部疾病以及正确选择鞋类和进行适当的运动都至关重要。

同时,足部的解剖结构也是医学研究和足病治疗的重要基础。

人体足部的基本结构及名称每侧足部有26块骨,分为跗骨、跖骨和趾骨3组。

足部的关节多达数十个。

(一)足部的骨骼1.跗骨位于足的后半部,包括跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨、第二楔骨、第三楔骨及骰骨,共7块。

(1)跟骨位于足部的后方下部,是足骨中最大的一块骨,后端向下突出称为跟骨结节。

(2)距骨位于跟骨上方,高出其他的跗骨。

(3)楔骨有3块。

第一换骨位于内侧,第二楔骨位于中间,第三楔骨位于外侧,分别位于舟骨与第—- 第五跖骨之间。

(4)骰骨位于跟骨之前,足外侧缘,其后方突起为骰骨。

(5)舟骨位于距骨与3块楔骨之间,内侧有一向下方的圆形突起,称舟骨粗隆或结节。

2.跖骨位于足的中部,共5块。

由内向外,分别称为第一跖骨、第二跖骨、第三跖骨、第四跖骨、第五跖骨。

每块跖骨又分为底(近足跟的一端)、体及头(近足趾的一端)三部分。

第一跖骨底下方有一跖骨粗隆,第五跖骨底外侧有一乳状突起称为第五跖骨粗隆(位于足外侧中部)。

3.趾骨共14块。

包括:(1)拇趾2块(近节趾骨、远节趾骨)。

(2)第二至第五趾各3节(分别称为近节趾骨、中节趾骨、远节趾骨)。

每块趾骨仍可分为底、体、头3部分。

(二)足部可触及的骨性标志1.足内侧可触及内踝、舟骨粗隆(约内踝前方2.5 cm处)、第一跖骨底部粗隆和第一跖骨小头(图1——2)。

2.足外侧可触及外踝、第五跖骨底部粗隆和第五跖骨小头(图1——3)。

3.足底部可触及足跟下方的跟骨结节、第一至第五跖骨小头及第一至第五跖骨基底膨大部等。

4.足背部可触及第二至第四跖骨基底部。

5.足弓由跗骨和跖骨被韧带、肌肉、筋膜牵拉形成一个凸向背面的弓,称为足弓。

主要的弓是内侧的纵弓,由跟骨、距骨、舟骨、第一楔骨和第一跖骨构成。

人站立时,足部仅以跟骨结节及第一、第五跖骨头三处着地,共同承受全身的重量。

(三)足部的关节小腿的胫腓骨下端与距骨构成足部最大的关节——踝关节,也是足部最后面的关节。

跗骨之间、跗骨与跖骨之间都形成关节。

跖骨与趾骨之间形成跖趾关节,趾骨与趾骨之间又形成趾间关节。

第二至第五趾,可称为近节趾间关节与远节趾间关节。

无论关节大小、活动幅度及方向如何,其基本结构均应包括关节面、关节囊及关节腔3部分,均有韧带加强其稳定性。

(四)足部的各部位名称足部是人体最下部的运动器官,针对足部反射区的定位及按摩方向的要求,须明确足部各局部的名称和方位。

根据正常人体解剖学的规定:足趾为前方,足跟为后方;足拇趾一侧为内恻,小趾一侧为外恻;足底面为下,足背面为上,足底面又称足的掌跖面;足背的后面与小腿相连接,足和小腿之间构成踝关节。

足的拇趾和其他足趾都有内侧、外侧、背面、底面、趾端、趾根等。

足趾的背面有趾四,其底面又称趾腹或趾端掌跖面。

足的底面由前向后,分为掌跖前部、足心、足跟3部分。

人体足部按摩要注意1.按摩室要空气新鲜,温度适宜,避免宾客受风着凉。

夏天按摩时不可用风扇吹宾客双足。

2.按摩前,保健按摩师与宾客要洗净手、足,剪短指(趾)甲,以防损伤皮肤及交叉感染。

并备好按摩巾、按摩膏等所需用品。

3.按摩开始时,心须先探查心脏反射区,并按轻、中、重3种手法力度进行。

在了解心脏是否正常的情况下,再决定按摩力度及施术方案,以免发生意外。

4.饭前半小时及饭后1小时内不宜做足部按摩。

饥饿易引起低血糖、虚脱;进食后进行足部按摩会进一步刺激胃肠蠕动,加重胃肠负荷,引起胃肠功能紊乱。

5. 足部有外伤或感染时,可按摩对侧足部的相应部位或同侧手部对应区域。

若因手法不当引起局部红肿、瘀血,可涂一些红花油或樟脑酊等,待局部恢复正常后再进行按摩。

6.按摩时尽量避开骨骼突起处,以防止损伤骨膜。

对敏感区应避免重度刺激,对儿童及多数女性,宜用轻手法刺激。

7.按摩后半小时内,嘱宾客饮用300~500mL温开水,以促进代谢产物及时排出体外。

儿童、老人、体弱多病者,可适当减少饮水量,以150~200mL为宜。

8.按摩的时间,以宾客需要而定。

一般以30~45min为宜,不宜过久。

9.按摩后可出现下列短暂反应,客人不必惊慌,坚持数日后,反应可自行消失,不要放弃按摩。

(l)按摩后尿量增加,气味变浓,颜色变深。

(2)出现低烧、发冷、疲倦、全身不适等症状。

(3) 按摩后踝部肿胀,有淋巴阻塞现象者更为明显。

(4)下肢静脉曲张者静脉曲张更明显。

(5) 反射区疼痛明星或器官功能失调现象加重。

10.长期接受足部按摩的宾客,痛觉的敏感逐渐降低,为提高其敏感性和按摩效果,可嘱客人用1%的热盐水(水温45℃左右)浸泡双足20~30min。

11.按摩后,木者用温水洗手。

冬天外出应带手套,以保护手部关节。

每月可用活血化瘀、通经活络的中药,水煎、熏洗、浸泡双手20-30min。

常用的泡洗处方为:当归、木瓜、苏木、细辛、生姜、红花、骨碎补、生地、泽兰各10 g。

12、女性月经期及怀孕期,一般应慎用足部按摩或禁用足部按摩。

13.局部皮肤感染、溃烂、出血性疾病,急性传染病,肺结核活动期、性病、食物中毒、急性心肌梗塞,严重的心、肾衰竭、肝坏死等危重病人,禁用足部按摩。

14.足部按摩可同时配合其他疗法,但不宜同时针炙。

15.术者要根据不同宾客的足部特征,因人而异找准反射区,按摩的施力方向要正确,力度要适宜,均匀并有深透感。

五、足部按摩手法(一)单食指叩拳法一手握扶早间部,另一手握拳,食指弯曲.拇指固定,以食指的近节指间关节为施力点压刮足部反射区。

适用反射区:额窦、垂体。

头部、眼、耳、斜方肌、肺、胃、十二指肠、胰脏、肝脏、胆囊、、肾上腺、肾脏、输尿管、膀胱、腹腔神经、大肠、心脏、脾脏、生殖腺、肩关节、肘关节、膝关节、上身淋巴腺、下身淋巴腺等。

(二)拇指指腹按压法一手握足,以另一手的拇指指腹为施力点,按压足部反射区。

适用反射区:心脏(轻手法)、胸椎、腰椎、骶椎、外生殖器和尿道、髋关节、肛门和直肠、腹股沟、坐骨神经、下腹部等。

(三)单食指刮压法手握扶足部,另一手拇指固定,食指弯曲呈镰刀状,桡侧缘施力刮压按摩。

适用反射区:生殖腺、子宫或前列腺、尾骨(内侧)、尾骨(外侧)、胸部淋巴腺、内耳迷路等。

(四)拇指尖端施压法一手握足,另一手拇指尖端施力按压适用反射区:小脑及脑干、三叉神经、颈项、支气管、上颌、下颌、扁桃腺等。

(五)双指钳法手握足,另一手食指、中指弯曲呈钳状,夹住被施术的部位,拇指在食指中节上加压施力按摩。

适用反射区:颈椎、甲状旁腺、肩关节等。

(六)双拇指指腹推压法用双手拇指指腹同时施力推压。

适用反射区:肩胛骨、胸(乳腺)等。

(七)双指拳法用一手握扶足部,另一手半握拳,以食指、中指的近节指间关节顶点施力按摩。

适用反射区:小肠、肘关节等。

(八)食指刮压法食指弯曲呈镰刀状,以食指桡侧缘同时施力刮压按摩。

拇指固定足部。

适用反射区:膈(横膈)。

足部反射区的反射点分布及按摩选区(一)足部反射区分布特点1.人体颈项以上组织器官在足部的反射区左右交叉分布,即左侧的额窦、三叉神经、小脑及脑干、鼻、大脑半球、颈项、眼、耳等反射区分布于右足上,而右侧头颈部的同名反射区分布在左足上。

颈项以下组织器官的反射区不发生交叉分布。

2.绝大多数反射区的分布双足相同。

仅有少数反射区只分布于左足或右足上,如心、脾、降结肠、乙状结肠及直肠、肛门反射区只分布在左足上,而肝、胆囊、盲肠及阑尾、回盲瓣和升结肠反射区只分布于右足上。

3.多数反射区在同一足部只有一个位置,少数反射区在同一足部有两个或两个以上的位置,如眼、耳、生殖腺、肛门和直肠、肋骨、尾骨、髋关节、坐骨神经、扁桃体、额窦等反射区有多个位置。

(二)足部反射区按摩的选区、配区对于机体某一组织或器官功能失调引起的不适症,一般也应采取“全身按摩,重点加强”的办法,即把足部所有反射区都按摩一遍,以促进血液秆循环,增强全身各组织器官的机能。

在此基础上,根据具体不适症,选取重点反射区,增加按摩的次数与力度上以加强刺激,以收到较好的效果。

对于严重的不适,只选取重点反射区进行重手法刺激,可收速效。

重点反射区包括基本反射区、主要反射区、相关反射区3部分1.基本反射区即肾脏、输尿管、膀胱这3个反射区。

主要作用是增强泌尿系统的排泄功能,将体内有毒物质及代谢产物排出体外。

无论是保健按摩或是消除不适症的按摩,在开始和结束时都要反复按摩基本反射区3遍。

2.主要反射区是指产生不适症的组织器官或系统在足部相对应的(同名)反射区。

也就是说,只认反射区不认症,如腰部的椎骨、关节、韧带、肌肉、筋膜等组织的结构功能异常所出现的腰痛不适可有很多种,无论是哪种腰部不适症,主要反射区都是腰椎反射区。

3.相关反射区根据不适症的性质,可选用与不适症有密切关系的反射区,如各种炎症和发热,可选用免疫系统及内分泌系统的有关反射区。

足部按摩操作程序足部按摩操作时,一般按照足底部、足内侧、足外侧、足背侧的程序进行施术,先左足,后右足,具体如下:(一)左足顺序1.用拇指指腹或单食指叩拳以轻、中、重3种不同力度在心脏反射区处定点向足趾方向推按,定点按压3~5次,用于检查心脏功能。

2.用拇指指尖或单食指叩拳在肾上腺反射区处定点向足趾方向按压5~7次。

3.用单食指叩拳在肾反射区处定点按压并由前向后推按5~7次。

4.用单食指叩拳在输尿管反射区处开始端深压并从肾脏反射区推按至膀胱反射区5—7次。

5.用单食指叩拳在膀胱反射区处定点按压并由前向后推按5~7次。

实际施术中,肾上腺、肾脏、输尿管、膀胱4个反射区可作为一组反射区一次操作完成。

6.用拇指指腹或拇指指间关节背侧屈曲在三叉神经反射区处,由趾端向趾根部方向推按5~7次。

7.用单食指叩拳在拇趾额窦反射区由内向外推压5—7次,其余的趾额窦反射区由前向后推压5—7次。

8.用拇指或单食指叩拳在鼻反射区推压5~7次。

9.用拇指指腹或单食指叩拳在大脑反射区由前向后推压5—7次。

10.用拇指指端或单食指叩拳在小脑反射区定点按压,再由前向后推压5—7次。

11.用双指钳法在颈椎反射区由后向前推压5—7次。

12.用拇指指端在颈项反射区由外向内推压5~7次。

13.用单食指叩拳在眼、耳反射区定点按压5~7次,或由趾端向趾根方向推压5—7次。

14.用单食指叩拳在斜方肌反射区由内向外压刮5—7次。

15.用单食指叩拳在肺反射区由外向内压刮5~7次。

16.用拇指桡侧在甲状腺反射区由后向前推按5~7次。

17.用单食指叩拳在食道反射区由前向后推压5~7次。

18.用单食指叩拳在肾脏、胰脏、十二指肠反射区定点按压或由前向后推按5~7次。

实际施术中,胃、胰脏、十二指肠反射区可为一组反射区一次操作完成。

19.用单食指叩拳或拇指指腹在横结肠、降结肠、乙状结肠及直肠反射区压刮5—7次。

20.用单食指叩拳在肛门反射区定点按压5—7次。

实际施术中,横结肠、降结肠、乙状结肠及直肠、肛门反射区可作为一组反射区一次操作完成。