阴阳鱼太极图源流考(一)

- 格式:docx

- 大小:19.28 KB

- 文档页数:4

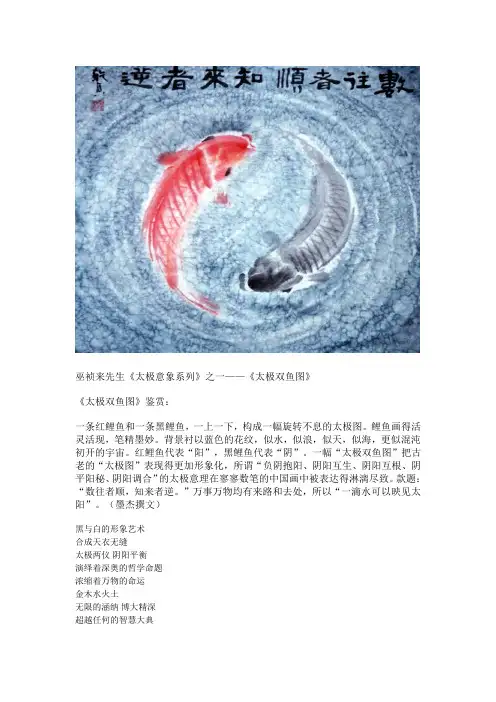

巫祯来先生《太极意象系列》之一——《太极双鱼图》

《太极双鱼图》鉴赏:

一条红鲤鱼和一条黑鲤鱼,一上一下,构成一幅旋转不息的太极图。

鲤鱼画得活灵活现,笔精墨妙。

背景衬以蓝色的花纹,似水,似浪,似天,似海,更似混沌初开的宇宙。

红鲤鱼代表“阳”,黑鲤鱼代表“阴”。

一幅“太极双鱼图”把古老的“太极图”表现得更加形象化,所谓“负阴抱阳、阴阳互生、阴阳互根、阴平阳秘、阴阳调合”的太极意理在寥寥数笔的中国画中被表达得淋漓尽致。

款题:“数往者顺,知来者逆。

”万事万物均有来路和去处,所以“一滴水可以映见太阳”。

(墨杰撰文)

黑与白的形象艺术

合成天衣无缝

太极两仪阴阳平衡

演绎着深奥的哲学命题

浓缩着万物的命运

金木水火土

无限的涵纳博大精深

超越任何的智慧大典

万物与我为一

天地与我并存

天地人精气神

组成宇宙的图腾

昼夜轮回色彩光影

景象万千梦幻纷呈

卑微与伟大兴喜与悲壮包容芸芸众生

万物相生相克

意味着旧的终结新的诞生阴阳交合孕育结晶

相辅相成

保持生态平衡

混沌初开

洪荒演变文明

俯视万物反视自身

吾心即是太极

太极便是吾心

散则为气聚则为形

生不忧死不惧

以哲理沏悟人生

蔑视狂妄贪婪欺诈

让心灵宏阔高远澄明

让友爱永驻在心

完善自我爱心永恒

因果报应天地良心

善恶有报贯穿人生

只要顺民意顺民心

何须拜佛求神。

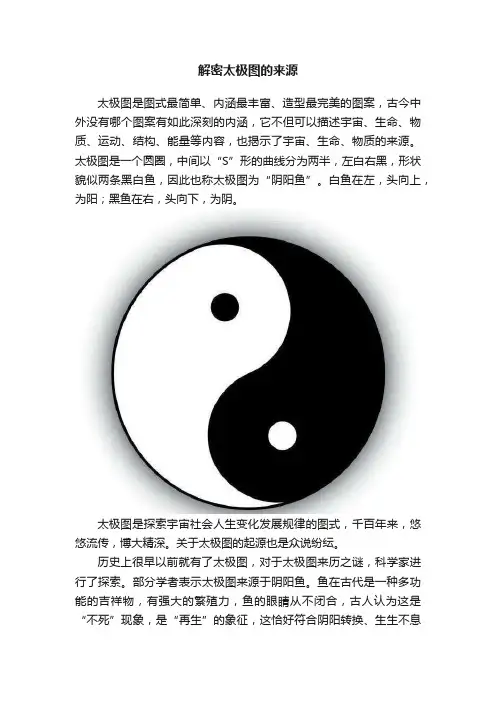

解密太极图的来源太极图是图式最简单、内涵最丰富、造型最完美的图案,古今中外没有哪个图案有如此深刻的内涵,它不但可以描述宇宙、生命、物质、运动、结构、能量等内容,也揭示了宇宙、生命、物质的来源。

太极图是一个圆圈,中间以“S”形的曲线分为两半,左白右黑,形状貌似两条黑白鱼,因此也称太极图为“阴阳鱼”。

白鱼在左,头向上,为阳;黑鱼在右,头向下,为阴。

太极图是探索宇宙社会人生变化发展规律的图式,千百年来,悠悠流传,博大精深。

关于太极图的起源也是众说纷纭。

历史上很早以前就有了太极图,对于太极图来历之谜,科学家进行了探索。

部分学者表示太极图来源于阴阳鱼。

鱼在古代是一种多功能的吉祥物,有强大的繁殖力,鱼的眼睛从不闭合,古人认为这是“不死”现象,是“再生”的象征,这恰好符合阴阳转换、生生不息的要求,再没有哪一种“活物”比鱼更适合做太极图案。

研究《洛书》的学者认定太极图来自于此。

根据《洛书》戴九履一,左三右七,四二为肩,八六为履。

根据《洛书》数字,外圈八个数字与中央数字五分别得出差值。

中央5-5=0,可得出一组新数字排列,如下:得出的新数字组,只有五个数字,四个自然数。

在平面上画四个同心圆,半径以中间最小圆半径递增。

同心圆由内到外分别为1、2、3、4。

再对应洛书新数字组,将外圈八个数字分别对应在同心圆上。

圆心为数字0,再用平滑的线按照数字顺序将对应的点连接。

之后根据中国传统方位,上南下北、左东右西的原则,南方东方为阳,西方北方为阴,画出黑白对应关系。

再根据太极生两仪,两仪生四象的原理,四象者,太阳、少阳、太阴、少阴。

在上图中增添少阳、少阴,为太极图。

另有学者表示中国自古以来都是农业大国,他们认为太极图跟二十四节气太阳日晷的影长是有密切关系的。

具体操作方法:古人制造了原始的立竿测日影仪——晷仪。

晷仪中心及圆周各有圆孔,以备立杆用。

在盘中心立有定表,圆周则立一游表,逐日流动(内蒙出土的秦汉石刻晷仪就是一个圆形的圆周上由许多圆孔构成的大圆晷仪)。

图解:阴阳鱼太极图是怎样的?太极图是中华文明非常重要的一部分,不论是中医还是风水都离不开阴阳二气的原理,太极是中国思想史和哲学史上重要的概念。

那么,从风水命理来说,阴阳鱼太极图是怎样的呢?一起随小编来看看吧!“太极”是由无极而来,是阴阳两分前之混沌状态,没有阴阳分明的“阴阳鱼”,只有外面之圆圈,内部有一群小点;然后是阴阳分明的“两仪”;再来是阴阳中有阴阳是“皇极”。

在“阴阳鱼”图形中,右上方“白鱼”左行由大到小,依次为乾、兑、离、震,表示阳爻逐渐减少;左下方“黑鱼”右行由大到小,依次为坤、艮、坎、巽,表示阴爻逐渐减少。

而阳爻减少的同时,阴爻在增多;阴爻减少的同时,阳爻在增多,所以用“黑白鱼”互纠表示。

两个“鱼眼”则表示阳中有阴、阴中有阳,其中“白鱼”中的“黑眼”表示离卦,“黑鱼”中的“白眼”表示坎卦。

太极图据说是宋朝道士陈抟所传出,原叫《无极图》。

陈抟是五代至宋初的一位道士,相传对内丹术和易学都有很深造诣。

据史书中的记载,陈抟曾将《先天图》、《太极图》以及《河图》、《洛书》传给其学生种放,种放以之分别传穆修、李溉等人,后来穆修将太极图传给周敦颐。

《太极图》,和原图《无极图》的图形一样,但读法不同。

涵括内丹修炼之理的“无极图”。

读它的顺序是从下而上。

最下一圈称为玄牝之门,是内丹修炼的起点,指人身的下丹田命门两肾空隙之处。

这是人身祖气所在之地,一切内丹根基,都从这里开始。

内丹术语,又称为得窍。

第二圈称炼气化神,指提起第一圈的祖气,进行化炼,将后天之精化为先天之气,再将先天之气化为先天之神。

这一层功夫,叫做炼己,主要在炼去后天的阴质,透出先天之神。

第三层,是五行之气混合之象,指肝(木)、心(火)、脾(土)、肺(金)、肾(水)五脏之气攒簇为一,称为五气朝元,五气调和,故又称为和合。

更上一层,系由坎离二卦变形而成,叫做取坎填离。

到这一境界,已经获得体内的精华,炼丹之药成熟,叫做得药。

坎卦中爻为阳,为实。

离卦中爻为阴爻,为虚。

阴阳鱼太极图起源于农家条编工艺假说

刘法民

【期刊名称】《江西教育学院学报》

【年(卷),期】2017(038)004

【摘要】阴阳鱼太极图与中华民族史的传说密切相关,人们对于它起源的猜测假说,始终指向神圣、神秘与神话,即使是现代的解释,也是在深奥中打圈子.从美学的艺术反映论角度看,阴阳鱼太极图首先是艺术形象图形,其次才是哲学抽象象征符号,在艺术与现实的关系中,农家竹篾树枝编织物形态可能是阴阳鱼太极图艺术形象的现实原型及起源.

【总页数】3页(P106-108)

【作者】刘法民

【作者单位】南昌师范学院中文系,江西南昌 330032

【正文语种】中文

【中图分类】I01

【相关文献】

1.阴阳鱼太极图的文化共享现象刍议 [J], 李宗杰;

2.四川广汉三星堆发现“阴阳鱼太极图”与“天象图”组合的玉器实物的意义探究[J], 张如柏;刘天祐

3.阴阳鱼太极图起源于农家条编工艺假说 [J], 刘法民;

4.阴阳鱼太极图:阐释中国古代礼刑关系的新视角 [J], 汪涵治

5.运用阴阳鱼太极图在中医阴阳学说教学中的体会 [J], 张丽霞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古代四种太极图的来历及其内容以“太极”命名的太极拳,其哲学渊源可追潮至《周易》的太极说,以及《易》学研究中出现的几种太极图及其太极图说。

因此,弄清楚古代太极图的由来及其内容,对于探索太极拳的哲理基础,有着十分重要的作用。

为此,笔者把掌握的古代四种太极图披露于世,并就有关问题作粗浅分析,以求教于同道。

从《易图》说起太极图是《易图》的重要图象。

所谓《易图》,是学者们研究与解释《周易》而绘制的种种图形。

《周易》这部以卜筮为外壳的古代哲学巨著,有《易经》与《易传》两部分组成,《易传》是解释《易经》的著作,汉以后才与《易经》合为一书流行。

所以,《易经》又称《周易古经》,古经中只有经文与八卦、六十四卦符号,并无后世出现的称之为易图的图形。

史籍和易学著作中仅有伏羲作八卦的记载,并没有伏羲绘制太极图的记载,也未见到伏羲氏绘制的太极图。

那么,《易图》是何时出现的呢?易图,包括《河图》、《洛书》、《太极图》等上百种图形,其中首要的是河图、洛书两图。

这两幅图的名称,最早见于《易传、系辞》:“河出图,洛出书,圣人则之。

”但是在宋以前,河图、洛书只在易学著作提及其名,未见其图形,直至宋代才出现河图、洛书及其他图形公诸于世,形成易学史上一个新的流派一一图书派。

这一点,已为古今著名易学家所共识。

孙国中先生在《河图洛书解析》一书中说:“河图、洛书自汉以后一直由道家珍藏秘传,直到宋代才由华山道士陈传公开于世。

至此,易学史上形成一个占主导地位的流派一一图书派,对图书的研究也日趋完善和系统化。

特别是清代,许多学者的研究成果是令人瞩目的,从而为彻底破译河图、洛书,奠定了基础。

”其实陈转仅仅传给少数几人,范围很少,真正把图书公诸于世的是周敦颐、邵雍、朱熹等宋代著名学者。

周敦颐传陈抟太极图,并撰《太极图说》,邵雍传河图、洛书诸图,特别是朱熹撰《周易本义》,取邵雍河图、洛书、伏羲八卦序次伏羲八卦方位、伏羲六十四卦次序、伏羲六十四卦方位、文王八卦次序、文王八卦方位诸图及其自己改订的卦变图等九图列于卷首之后,历代相沿,图说之风盛行,而且愈演愈烈,说易者几乎无不有图。

阴阳鱼太极图源流考——兼与郭或先生商榷太极图被称为“中华第一图”。

从孔庙大成殿梁柱,到楼观台、三茅宫、白云观的标记物;从道士的道袍,到算命先生的卦摊;从中医、气功、武术及中国传统文化的书刊封面、会徽会标,到南韩国旗图案、新加坡空军机徽、玻尔勋章族徽……等等,太极图无不跃居其上。

这种广为人知的太极图,其形状如阴阳两鱼互纠在一起,因而被习称为“阴阳鱼太极图”。

“太极图”既然流行得如此久远、如此广泛,自然它的起源和流变问题就成了人们的兴趣焦点。

在考察它源流之前,应弄清楚“太极图”的名称和图形的关系问题。

这里有两种情况,一是同一名称,却指不同图形,被称作“太极图”的除了阴阳鱼图形外,还有五层图形(即习惯上所称的“周敦颐太极图”)、空心圆图形、黑白半圆图形等(实际上后几种图形被称作“太极图”的时间大大早于前者);一是同一图形,却有不同的名称,如阴阳鱼“太极图”,早期称作“先天图”、“河图”、“先天自然河图”、“先天自然之图”、“古太极图”等;五层“太极图”又称“无极图”、“太极顺逆图”、“太极顺生图”、“丹道逆生图”等(当然两类太极图的图形各自都稍有差异)。

本文仅对阴阳鱼太极图(下文简称“太极图”)作一考察,有关五层太极图的考证将另撰文。

现代有不少人认为太极图起源于原始时代,甚至有人认为是太古洪荒之时外星人馈赠地球人的礼物,或本次人类文明以前上一次甚至两三次文明毁灭时遗留下来的唯一信物。

太极图又是根据什么演变而来的呢?陈立夫先生认为:“大陆先后所出土之古太极图,较《周易》及《乾凿度》之成书,尚早三、四千年。

诸如陕西永靖所出土六千五百年前(伏羲时代)双耳彩陶壶上之双龙古太极图(藏瑞典远东博物馆),乃使用毛笔中锋所画,竟早于孔子四千年。

这张一黑一白两条阴阳鱼的图是太极图的原型,你知道有什么含义吗太极图大家应该都很熟悉,有着“中华第一图”之称,而太极图的最中间部分就是阴阳鱼,因此也总是用阴阳鱼太极图来称呼。

阴阳鱼一黑一白两条纠缠在一起,其实也是有着很多的含义的,不妨一起来了解下,这阴阳鱼究竟有哪些意义。

其实阴阳鱼就是太极图的一部分,因为圈内一黑一白两条首尾相互衔着的鱼儿而得名。

阴阳鱼并不是现实中存在的一种鱼,也不是无聊人士随手的涂鸦,它的形成经历了一定的时期,并且有着深厚的文化内涵,可谓中国古代各种文化大融合的产物。

阴阳鱼首先自然代表的是一阴一阳,而鱼眼的对立色则表示阴中有阳阳中有阴,相互交融。

阴阳鱼共同拼合成一个完整的圆形,表示阴阳是一个整体,是不可分割的意思。

过去所谓“一阴一阳谓之道”,“独阴不生、孤阳不长”都是这个道理。

而阴阳鱼太极图也在各个方面都有使用,从孔庙大成殿梁柱,到老子楼观台、三茅宫、白云观的标记物;从道士的道袍,到算命先生的卦摊;从中医、气功、武术及中国传统文化的书刊封面、会徽会标,到南韩国旗图案、新加坡空军机徽、玻尔勋章族徽……等等,太极图无不跃居其上。

这种广为人知的太极图,其形状如阴阳两鱼互纠在一起,因而被习称为“阴阳鱼太极图”。

“太极图”既然流行得如此久远、如此广泛,自然它的起源和流变问题就成了人们的兴趣焦点。

现代有不少人认为阴阳鱼太极图起源于原始时代,甚至有人认为阴阳鱼之图是太古洪荒之时外星人馈赠地球人的礼物,或本次人类文明以前上一次甚至两三次文明毁灭时遗留下来的唯一信物。

那么,阴阳鱼太极图的来源究竟是什么呢?如果单就这种图形纹样而言,显然无法直接推衍出太极图。

其实阴阳鱼太极图的思想渊源可上推到原始时代的阴阳观念,但原始时代的有关图形、符号都不是也不能直接推衍出阴阳鱼太极图。

阴阳鱼太极图与道教有关,宋元及清代胡渭的部分有关观点基本可信,这种关系主要体现在内丹、阴阳等思想观念上。

“水火匡廓图”与“三五至精图”同样也不能直接推衍出阴阳鱼太极图。

张其成:太极图里深藏宇宙奥秘,然而你看了错太极图!中华文化如果用一张图来表示,毫无疑问就是这张“太极图”。

可以说这张图是中华文化最完美、最形象、最准确的表达方式。

太极图也叫八卦图、阴阳图或者阴阳鱼图。

凡是关涉中国传统文化的几乎所有标志、所有场合,都不约而同地选择这个图案,一些东方国家乃至西方国家的徽章也选用这个图案。

可是99%都是错的!太极图的来源是什么?现代有不少人认为阴阳鱼太极图起源于上古伏羲时代,陕西永靖所出土六千五百年前双耳彩陶壶上之双龙古太极图。

还有出土商代及西周之多件青铜器上,亦契有雌雄双龙相互缠绕之太极图。

还有人认为太极图来源于“卍”字符号......显然这些图案是太极图形成的源头,但它们本身还不是真正的太极图。

这些图形都是双双交合而成,成双图纹,两两交叉,反映原始生民对男女、雌雄交合的直观认识。

由两性生殖器、男女、雌雄、日月等人体现象、生物现象、自然现象,逐渐体悟出“阴阳”概念,以及阴阳同体、阴阳相对与相交(对待与统一)、阴阳交互作用、阴阳相互转化等等思想理念。

这种思想决定了中国传统文化从某种意义上说就是阴阳文化。

太极图到底源自何图?学术界公认最早的太极图到了明代才出现,是明代初年的赵撝谦的“天地自然河图”,到了明代末年的赵仲全才叫“古太极图”。

可根据我的考证,最早的一张太极图在南宋张行成的《翼玄》中,叫“易先天图”。

太极图有什么奥秘?这张太极图揭示中华文化精神的大智慧、宇宙周期变化的大规律和人生知变应变的大法则。

1中华文化精神的大智慧中华民族历来尊崇的“儒、道、佛”三家,都可以在太极图中找到相应的位置。

儒家崇尚阳,崇尚乾卦,在白鱼的位置,表达一种自强不息、刚健坚毅、积极向上、与时俱进、变易创新的精神;道家崇尚阴,崇尚坤卦,在黑鱼的位置,表达一种厚德载物、柔弱虚静、居下不争、自然无为、包容宽厚的精神;佛家崇尚空性,在太极图外面那一个圈,表达性空缘起、遍周法界、放下自在、中观和谐、圆融无碍。

几种主要“太极图”的来源郭彧任何易图的产生都有它的来龙去脉。

历史上主要的几幅“太极图”(既是有两条黑白鱼交互的易图),它们究竟是如何画出来的?其根源在哪里?是在什么时候问世的?对此,我们应该深入探讨。

本文仅就三幅有代表性的“太极图”阐明其来源及大概的问世时间。

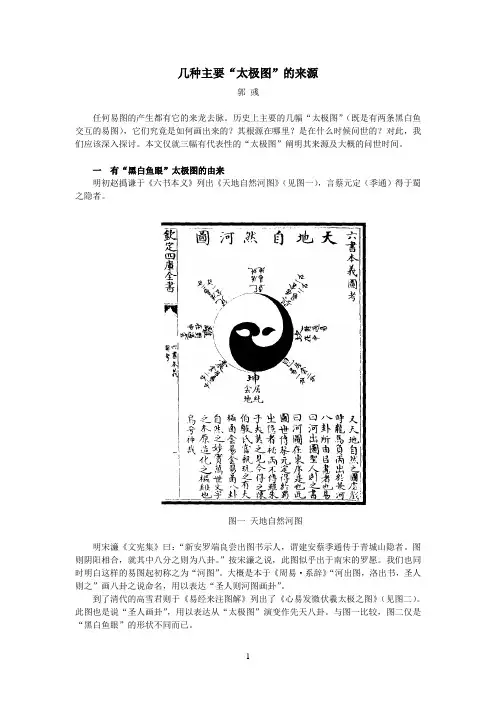

一有“黑白鱼眼”太极图的由来明初赵撝谦于《六书本义》列出《天地自然河图》(见图一),言蔡元定(季通)得于蜀之隐者。

图一天地自然河图明宋濓《文宪集》曰:“新安罗端良尝出图书示人,谓建安蔡季通传于青城山隐者。

图则阴阳相合,就其中八分之则为八卦。

”按宋濓之说,此图似乎出于南宋的罗愿。

我们也同时明白这样的易图起初称之为“河图”。

大概是本于《周易·系辞》“河出图,洛出书,圣人则之”画八卦之说命名,用以表达“圣人则河图画卦”。

到了清代的高雪君则于《易经来注图解》列出了《心易发微伏羲太极之图》(见图二)。

此图也是说“圣人画卦”,用以表达从“太极图”演变作先天八卦。

与图一比较,图二仅是“黑白鱼眼”的形状不同而已。

图二心易发微伏羲太极之图此图外画先天八卦(既是邵雍所谓是“伏羲八卦”),意思是伏羲八卦是依据此《心易发微伏羲太极之图》演变而来。

那么,他究竟是怎样一个演变过程呢?易图的演变应该有顺与逆两个过程。

如果说能够从“太极图”演变成为“先天八卦图”,那么从“先天八卦图”也可以逆着演变成为“太极图”。

先看从太极图演变作先天八卦的过程:第一太极图第二八分之图一第三八分之图二第四变离坎上爻图第五拆补图第六黑白块八卦第七黑白块变化图第八变作原本爻符号第九变作先天八卦再看从先天八卦变作太极图的过程:第一先天八卦第二八分之图第三爻画变化图第四黑白块图第五拆补图第六黑白鱼图第七鱼眼变化图第八抹线图第九太极图我们学习《周易·说卦》知道八卦的由来,是“观变于阴阳而立卦”。

也就是说八卦根本不是什么人“画出来”的。

历史上,司马迁没有说“伏羲画卦”,只是到了东汉的班固《前汉书》方说“伏羲画卦”。

古太极图——阴阳鱼太极图首先,我们解释一下"太极"这个词。

"太极"一词最早见于《庄子》,《庄子—大宗师》有:"夫道,……神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深。

"在这句话中,"太极"只是对最大极限的一种描述,还不是像"道"那样作为宇宙生成的本原来言的。

作为宇宙本原的"太极"最早出现于《周易—系辞上传》"易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

八卦定吉凶,吉凶生大业。

"这里的太极就是指天地未分前的原始统一体了。

而这整句话的大意是:生生之易的太极,运转中生成阴阳两种属性的物质,阴阳两种属性的物质不断分化、组合,又产生了"四象"和"八卦"。

其中"四象",有人解释为太阴、太阳、少阴、少阳,而"八卦",则是指构成宇宙的八种最主要的物质,即天(乾)、地(坤)、雷(震)、风(巽)、水(坎)、火(离),山(艮)、泽(兑)。

"八卦"的产生,意味着物质世界已经成型。

定型的物质世界中,阴阳不断交感,于是就有了"吉凶"、"大业"等等具有价值判断的种种现象了。

于此,《周易—系辞上传》给我们展现了一幅生生之易的太极化生宇宙万物的生发模式。

而对此宇宙生发模式的直观描绘,可能是阴阳鱼太极图产生的一个重要原因。

同时,由于《周易》在中国文化中的重要地位,道教在阐发自己的教理、信仰及修炼方法时,也援引《周易》的义理。

道教研《易》,有一特点,即一般不直接注释《周易》的章句和卦爻辞,而是习惯于用图式来直观地凸现其中所包含的义理。

这种学风一般地说,是从汉代象数易学的方法中演变而来的。

至隋唐、五代,由于注释东汉魏伯阳《周易参同契》的需要,出现了大量图解此书的著作,如五代彭晓所注《周易参同契》中有《明镜图》、《水火匡廓图》、《三五至精图》等,这使得图式解易成为当时的一种文风。

先天太极八卦图正误收藏人:梦泽赤子2011-11-05 | 阅:5158 转:137| 来源先天八卦图话说天地定位,在盘古初开之时,五行通天地,八卦定乾坤是古人观天象发现黑白色奇异的图案像两条鱼,因此绘成图画掛在墙上或放在桌面上观察,发现阴阳比例各有不同而作的图,伏羲氏(或某古人)用最简单的直线作记录,用一横(—)代表白色鱼为天名阳爻,用两条分开的横线(——)代表黒色鱼为地名阴爻,运用这两种最简的符号按图画爻,发明了“太极生两鱼,两鱼生四象,四象生八卦”的一分为二进制定律,创造出如上图《伏羲先天太极八卦图》又称《皇太极八卦图》或称《古太极八卦图》统称《先天太极八卦图》是易经文化的始祖。

根据该图启示首先定上下分天地,发现上方纯白色如中午为阳代表天为乾,符号用三横重叠,称乾三连。

下方如深夜纯黑色为阴代表地为坤,符号用三少阴重叠称坤六断谓之“八卦定乾坤”。

顺时针到东北方观察发现下方有一阳生了,中间及上方是阴代表震为雷,符号用一阳之上叠两少阴称震仰盅。

从正东观看发现下方一份阳,中间一份阴,上方鱼眼为少阳代表离为火,符号用二少阳中间夾一少阴,称离中空。

从东南方位观察发现下方和中间有两份阳,上方有一份少阴代表兑为泽,符号用二少阳上叠一少阴,称兑上缺。

又到西南方观看发现中午过后日渐西斜,下方开始有一份阴,中间和上方两份是阳代表巽为风,符号用二少阳骑一少阴,称巽下断。

到正西方观看发现下方一份阴,中间一份阳,上方一份阴代表坎为水,符号用二少阴夾一少阳,称坎中满。

来到西北方观看发现临近深夜顶上方还剩下一份阳,中间和下方两份阴代表艮为山,符号用一少阳骑二少阴,称艮伏碗。

古人法定了《先天太极八卦》由“乾三连、坤六断、兑上缺、巽下断、震仰盅、艮伏碗、离中空、坎中满”的爻象源远流长迄今。

我们中华民族的老祖宗是如此淳朴简单务实的历史背境发明的,根本与人在太极外还是人在太极中毫无关系!可是古今中外有些人断章取义把太极八卦按上许多神秘色彩。

谈所谓“阴阳鱼的太极图”的来源郭彧一般所谓“阴阳鱼的太极图”,最先见于明初赵撝谦的《六书本义》,称作“天地自然河图”。

其后,章潢收入《图书编》,并更名为“古太极图”。

至清初高雪君编篡《易经来注图解》时,把进一步演变而来的《心易发微伏羲太极之图》辑入卷末“周易采图”(见下图中的最后一图)。

对于“阴阳鱼的太极图”的来源,清代张惠言于《易图条辨》中说得很清楚。

他说:“为此图者,盖由朱子发《纳甲之图》,用周元公《太极(图)》之法,圆而入之。

”朱震的《纳甲之图》是八卦初爻画于外之图,而杨甲《六经图》中的《伏羲八卦图》也是八卦初爻画于外之图。

今以是图“圆而入之”,即得《心易发微太极之图》。

如果,从杨甲《伏羲八卦图》推衍到《心易发微太极之图》,要使结果完全与之吻合,关键在于三个同心圆半径的比例。

我们从图中可以看到,内同心圆的半径正是外同心圆半径的二分之一,中同心圆半径是外同心圆半径的四分之三。

推衍的过程是:1、将杨甲《伏羲八卦图》的爻画符号代之以黑白弧形块,作三个同心圆,八分为八个扇区。

三白者为乾卦,……三黑者为坤卦。

是为第二图。

2、以反“∽”曲线依次中分六个扇区中的黑白弧形块。

是为第三图。

3、有去、有补而成第四图。

4、将“离卦上爻”和“坎卦上爻”的扇形变画作水滴状的“鱼眼”,抹去内二同心圆线。

是为第五图。

5、将黑白“水滴”状“鱼眼”变画作黑白圆点,抹去八分线。

是为第六图。

6、将八卦原本符号标于相应位置,再加上有关文字。

是为第七图。

这一推衍过程,笔者早在六年前就已完成,并有文章发表在孟津县郭校等先生所办《易学研究》内部刊物上。

今天之所以要“老声”常谈,是因为在“孔子2000”网站上看到了一篇文章(《易图的哲学内涵及有关宇宙的五个推论》周吉善)。

周先生说“阴阳鱼的太极图”:“是先民们就以圆表示宇宙整体或现实生活中的任一事务。

……为了表示一切都在变易的动态模式,又在圆内加了一条S曲线,形成被称为阴阳鱼的太极图。

这就是中华先贤对世间万象及宇宙本身作出的最高抽象,即一切动变皆源于阴阳之间的相互作用,……进而用代表两种符号推演出必然出现8种本质不同的态,太极图周围又加添了八卦符号。

太极图:太极图-起源,太极图-发展阴阳太极图太极图:太极图-起源,太极图-发展阴阳太极图话题:阴阳太极图物质文化遗产中国文化传统文化太极图阴阳太极图是以黑白两个鱼形纹组成的圆形图案,俗称阴阳鱼。

太极是中国古代的哲学术语,意为派生万物的本源。

太极图形象化地表达了它阴阳轮转,相反相成是万物生成变化根源的哲理。

太极图形展现了一种互相转化,相对统一的形式美。

它以后又发展成中国民族图案所特有的“美”的结构。

如“喜相逢”、“鸾凤和鸣”、“龙凤呈祥”等都是这种以一上一下、一正一反的形式组成生动优美的吉祥图案,极受民间喜爱。

太极图式说是《易经》“太极”思想在儒、道两家结出的硕果。

道家的太极图与乾坤同构;儒家的“中华神圣图”与内宇宙全息。

阴阳太极图_太极图 -起源太极图“太极图”的起源。

一是同一名称,却指不同图形,被称作“太极图”的除了阴阳鱼图形外,还有五层图形(即习惯上所称的“周敦颐太极图”)、空心圆图形、黑白半圆图形等(实际上后几种图形被称作“太极图”的时间大大早于前者);一是同一图形,却有不同的名称,如阴阳鱼“太极图”,早期称作“先天图”、“河图”、“先天自然河图”、“先天自然之图”、“古太极图”等;五层“太极图”又叫”无极图”、“太极顺逆图”、“太极顺生图”、“丹道逆生图”等(2类太极图的图形各自都稍有差异)。

现代有不少人认为太极图起源于原始时代,甚至有人认为是太古洪荒之时外星人馈赠地球人的礼物,或本次人类文明以前上一次甚至两三次文明毁灭时遗留下来的唯一信物。

陈立夫认为:“大陆先后所出土之古太极图,较《周易》及《乾凿度》之成书,尚早三、四千年。

诸如陕西永靖所出土六千五百年前(伏羲时代)双耳彩陶壶上之双龙古太极图(藏瑞典远东博物馆),使用毛笔中锋所画,早于孔子四千年。

又出土商代及西周之多件青铜器上,亦契有雌雄双龙相互缠绕之太极图。

”(《关于太极图的一些问题》)陈先生将双龙相互缠绕之图直接称为“双龙太极图”。

揭秘阴阳鱼太极图的形成,一级更比一级高(循环往复)导语:说起阴阳鱼,如果你以为是一条鱼的话,那就大错特错了。

阴阳鱼其实指的是太极图的中间部分,太极图被称为“中华第一图”,而阴阳鱼就被称习称为阴阳鱼太极图。

下面一起来了解阴阳鱼太极图。

一、阴阳鱼太极图的形成阴阳鱼就是太极图,因为圈内一黑一白两条首尾相互衔着的鱼儿而得名。

阴阳鱼不是无聊人士随手的涂鸦,它的形成经历了一定的时期,并且有着深厚的文化内涵,可谓中国古代各种文化大融合的产物。

其实早先的太极图只是一个圆而已,并不叫做阴阳鱼太极图,因为早先里面是没有阴阳鱼的,如环无端。

先从“太极”这个名字上来看,“太”有“至、之上”的意思,而“极”在《说文》叫做“栋”,就是“屋脊”,意为最高点。

太极显然就是比这个脊更高的地方,比最高的地方还高,这就是“太极”。

在极的终点就会产生很大的变化,即“生数皆终,万物复始。

”这个生数已经终了,怎么还会万物复始呢?在这个节骨眼上,古人认识到,要想在一个“极”终了之后还会有另一个“极”产生,要想在极与极之间能够顺利的转换,就必然有一个比“极”更高的东西,这个比“极”更高一辈的东西,就称之为“太极”,太极的概念就这样诞生了。

有了太极,宇宙才能不断地循环下去,生命才能终而复始。

太极图——一个如环无端的圆,起点即终点,终点又是起点。

阴阳鱼太极图就这么产生了。

二、一阴一阳谓之道阴阳共同拼合成一个完整的圆形,表示阴阳是一个整体,是不可分割的意思。

过去所谓“一阴一阳谓之道”,“独阴不生、孤阳不长”都是这个道理。

太极图据说是宋朝道士陈抟所传出,原叫《无极图》。

陈抟是五代至宋初的一位道士,对内丹术和易学都有很深造诣。

据史书记载,陈抟曾将《先天图》、《太极图》以及《河图》、《洛书》传给其学生种放,种放以之分别传穆修、李溉等人,后来穆修将《太极图》传给周敦颐。

太极图式说是《易经》“太极”思想在儒、道两家结出的硕果。

道家的太极图与乾坤同构;儒家的“中华神圣图”与内宇宙全息。

阴阳鱼太极图源流考(一)——兼与郭或先生商榷太极图被称为“中华第一图”。

从孔庙大成殿梁柱,到楼观台、三茅宫、白云观的标记物;从道士的道袍,到算命先生的卦摊;从中医、气功、武术及中国传统文化的书刊封面、会徽会标,到南韩国旗图案、新加坡空军机徽、玻尔勋章族徽……等等,太极图无不跃居其上。

这种广为人知的太极图,其形状如阴阳两鱼互纠在一起,因而被习称为“阴阳鱼太极图”。

“太极图”既然流行得如此久远、如此广泛,自然它的起源和流变问题就成了人们的兴趣焦点。

在考察它源流之前,应弄清楚“太极图”的名称和图形的关系问题。

这里有两种情况,一是同一名称,却指不同图形,被称作“太极图”的除了阴阳鱼图形外,还有五层图形(即习惯上所称的“周敦颐太极图”)、空心圆图形、黑白半圆图形等(实际上后几种图形被称作“太极图”的时间大大早于前者);一是同一图形,却有不同的名称,如阴阳鱼“太极图”,早期称作“先天图”、“河图”、“先天自然河图”、“先天自然之图”、“古太极图”等;五层“太极图”又称“无极图”、“太极顺逆图”、“太极顺生图”、“丹道逆生图”等(当然两类太极图的图形各自都稍有差异)。

本文仅对阴阳鱼太极图(下文简称“太极图”)作一考察,有关五层太极图的考证将另撰文。

现代有不少人认为太极图起源于原始时代,甚至有人认为是太古洪荒之时外星人馈赠地球人的礼物,或本次人类文明以前上一次甚至两三次文明毁灭时遗留下来的唯一信物。

太极图又是根据什么演变而来的呢?陈立夫先生认为:“大陆先后所出土之古太极图,较《周易》及《干凿度》之成书,尚早三、四千年。

诸如陕西永靖所出土六千五百年前(伏羲时代)双耳彩陶壶上之双龙古太极图(藏瑞典远东博物馆),乃使用毛笔中锋所画,竟早于孔子四千年。

又出土商代及西周之多件青铜器上,亦契有雌雄双龙相互缠绕之太极图。

”(《关于太极图的一些问题》)陈先生将双龙相互缠绕之图直接称为“双龙太极图”。

双龙缠绕图实际上就是华夏始祖“伏羲女娲交尾图”;此外有人认为太极图来源于“”、“”符号(青海民和县和乐都柳湾、辽宁翁牛特旗石棚山、广东曲江石峡中层遗址出土的新石器时代的陶器上都刻有这种符号),双鱼纹样图形(陕西西安半坡遗址出土人面鱼纹彩陶盆),双凤纹样图形(新石器时代骨刻与陶绘、河姆渡文化中有这种纹饰),近前有人声称太极图来源于河南洛油伏羲台下黄河与洛书相汇后形成的“涡漩”(见《郑州日报》1993年3月8日第八版)。

这些图形到底是不是太极图的来源?如果单就这种图形纹样而言,显然无法直接推衍出太极图。

因为类似的图案在其他民族就没有演变出太极图,如古代巴比伦有双蛇缠绕交尾图案,古希腊、古印度、高加索、小亚细亚等地的遗物(银饰、铜壶、花瓶等)上有:“”纹饰,但这些民族都没有太极图。

至于“涡漩”一说,实属荒唐,“涡漩”无处不在,如果从中能看出太极图,那太极图岂不是遍布世界各地了吗?不过,从这些图形隐含的思想观念看,又不能说与太极图毫无关系。

这些图形都是双双交合而成,或双龙、双蛇,或双鱼、双凤,连“”也是由两个相同的符号交叉而成,这是原始社会生殖崇拜的产物。

双双图纹,或表示男女(伏羲、女娲),或表示雌雄(双鱼、双蛇、双龙、双鸟);两两交叉,反映原始生民对男女、雌雄交合的直观认识。

由两性生殖器、男女、雌雄、日月等人体现象、生物现象、自然现象,逐渐体悟出“阴阳”概念,以及阴阳同体、阴阳相对与相交(对待与统一)、阴阳交互作用、阴阳相互转化等等思想理念,这种思想决定了中国传统文化从某种意义上说就是阴阳文化。

《易经》阴阳爻、阴阳卦正是阴阳思想的符号化(线条符号),太极图的黑白相间、首尾纠合正是阴阳对待统一、消长流行、互根互动理念的最佳图示(图形符号)。

可见,原始时代的这些图纹只不过是太极图的思想渊源,而从中并不可能直接演变为太极图,太极图到底源自何图?最早的太极图为何时何人所作?让我们先来看看前人的论述。

在宋人的著作中,基本上是认为“先天图”(应当包括“阴阳鱼图”或就是“阴阳鱼图”)是从五代宋初陈抟那里传下来的。

最有名的是朱震的论述:“陈抟以先天图传种放,放传穆修,穆修传李之才,之才传邵雍。

”(《汉上易传·进易说表》)其实比朱震更早的晁说之已叙述了先天图的流传:“有宋华山希夷先生陈抟图南,以《易》授终南种征君放明逸,明逸授汶阳穆参军修伯长,而武功苏舜钦子美亦尝从伯长学。

伯长授青州李之才挺之,挺之授河南邵康节先生雍尧夫。

”(《嵩山集》卷十八《王氏双松堂记》)我们再来看一看与邵雍同时代的人是怎么说的。

与邵雍同巷里居住了三十余年的二程兄弟说:“独先生之学为有传也。

先生得之于李挺之,挺之得之于穆伯长。

推其源流,远有端绪。

”(程颢《邵尧夫先生墓志铭》)程氏只上推到穆修,穆修以上则以一句“远有端绪”省略。

邵雍之子邵伯温说:“先君受易于青社李之才,字挺之。

为人倜傥不群,师事汶阳穆修。

挺之闻先君好学……于是先君传其学。

……伯长,《国史》有传,其师即陈抟也。

”(《易学辨惑》) 由此可见朱震所说的传承关系是基本可信的。

可惜的是这张“先天图”没有随上述文字流传下来,以至今人无法确认它到底是“阴阳鱼图”,还是“先天八卦方位图次序图”,或是别的什么图。

其后详细论述易图流变的是元代的袁桷,他在为宋末谢仲直《易三图》作的《序》中说;“上饶谢先生遁于建安番扬,吴生蟾往受易而后出其图焉”。

而谢仲直又得自彭翁,彭翁得自武夷君。

武夷君可能就是白玉蟾(白玉蟾道号武夷翁)。

袁桷又说:“至荆州袁溉道洁始受于薛翁,而易复传。

袁乃授永嘉薛季宣……最后朱文公属其友蔡季通如荆州复入峡,始得其三图焉。

……其孙抗秘不复出。

……今彭翁所图疑出蔡氏。

”(转引自胡渭《易图明辨》卷三)依袁桷说,易三图的流传大致为:薛翁-袁溉-薛季宣……(蜀之隐者)-蔡季通-蔡抗……武夷君(白玉蟾)-彭翁(即彭耜)-谢仲直(即谢枋得)-吴蟾那么蔡元定从四川访得的三图是什么样子?或者说谢仲直的“易三图”是什么样子?今天已经看不到了,袁桷当时就没有说明。

胡渭推测:“故首着之季通所得三图,一为先天太极图无疑矣。

其二盖九宫图与五行生成图。

”明代初年赵撝谦(1351~1395)在《六书本义》中载有这张图,并说:“此图世传蔡元定得之于蜀之隐者,秘而不传,虽朱子亦莫之见,今得之陈伯敷氏。

”当时大多数人都相信这种说法,只有季彭山表示怀疑,他说:“朱子与蔡氏无书不讲明,岂有秘不与言之理?”(转引自明代杨时乔《周易全书》)。

胡渭不仅赞同袁桷的说法,而且赞同朱震的说法,认为陈抟以先天图授种放,三传至邵雍,邵雍的“先天古易者,悉本此图可知也。

”断定此图出自陈抟,源自《参同契》。

我认为说阴阳鱼太极图源于《周易参同契》“水火匡廓图”或“三五至精图”,也是值得分析的。

后两图传为五代彭晓为诠释《周易参同契》而画的图,而经查《正统道藏》,彭晓《周易参同契分章通真义》中并没有这两幅图,而只有一幅“明镜图”。

(当然不能排除其他失传的版本中载有这两幅图。

)退一步说即使彭晓作过这两幅图甚至哪怕《参同契》中就有这两幅图,也不能断定它就是太极图的源头,其道理同上述一样,从这两幅图的图形上看不出可以推衍出太极图的痕迹,但却有思想渊源关系。

《参同契》首章说:“坎离匡廓,运毂正轴。

”特别强调坎离,坎离为日月、日月为“易”。

坎为阴中有阳,离为阳中有阴。

“水火匡廓图”正是对坎(水)离(火)二卦的形象表示。

这种阴阳相合,阴中有阳、阳中有阴、阴阳消长流变的思想不正是太极图的基本思想吗?从袁桷等人所叙流传谱系看,太极图道教是很有关系的。

武夷君白玉蟾是道教内丹派南宗第五祖,“蜀之隐者”可能就是蜀中道士。

思想上的渊源关系并不等同于图形上的渊源关系。

看来要考察太极图源自于什么图是很困难的事。

我们还是来考证一下最早的太极图是何人所作这个问题吧。

首先要给太极图的图形定一个标准(正因为没有一个标准,所以上述原始时代的图形统统被称作“太极图”),真正的太极图应当是内为阴阳鱼互纠图案、外为八卦或六十四卦环形图案。

至于陈抟所传的“龙图”、“先天图”是不是这种图形,已无法考证。

因而难以判断陈抟就是作此图的第一人。

薛翁、蜀之隐者是否作此图,同样无考。

检索现存文献资料,发现最早的一张太极图在南宋张行成的《翼玄》中。

张行成,生卒年不详,约生活于公元十二世纪,绍兴(113l~1137)进士,干道二年(1166)向皇上进呈易学七书,其中《翼玄》即载有此图。

《翼玄》又作《翼元》,现存版本为两种,一是清乾隆李调元辑刊的《函海》本,一是1935年开始编辑出版的《丛书集成初编》,据《函海》本排印本。

今人郭或先生在《周易研究》1995年第4期发表《易先天图--浑天象非张行成之图》,其理由有四点:(1)张行成的“太极观是具体的六爻卦,是形而下的。

”“与后来朱熹、蔡元定以《先天图》环中之‘中间虚者’为太极的宇宙论是不同的”。

(2)洪迈没有提及,朱熹也没有评论。

(3)邵雍并不以浑天术言天。

(4)《翼玄》是注释《太玄》的,“用以明三元符号系统《太玄》的书中,又怎能有此二元符号系统的图呢?”我认为这几点意见很值得商榷。

第一,无论是“形而上”太极观还是“形而下”太极观,与阴阳鱼太极图都没有直接关系,郭氏说:张行成“既不以先天图中间虚处为太极,就不会有此《易先天图——浑天象》之图”。

真不知这两者之间有何关系?阴阳鱼太极图中间并不是虚处,而恰恰是实处(由黑白两色交互构成),如按郭氏的说法,恰是“形而下”,由“形而下”的太极观演变出“形而下”的图形不是更自然、合理吗?(当然并非如此简单,下文将具体分析)倒是“中间为虚处”的所谓“形而上”太极观只能派生出空心圆太极图,而难以派生出“阴阳鱼交互”这种“形而下”太极图。

第二,说掌管国史图书的洪迈如果见到阴阳鱼太极图就不会以黑白半圆表示两仪(“六十四卦生自两仪图”)。

这种推测是没有说服力的。

无论洪迈是否看见阴阳鱼图,都没有理由强迫他不许采用黑白半圆太极图,他可以不喜欢阴阳鱼图而更偏爱黑白半圆图。

事实上,当时大多数人都是偏爱黑白半圆太极图的,因为它简单明快地表示了太极生两仪之理(这一点并不亚于阴阳鱼图)。

如朱熹评论:“龟山取一张纸,画个圈子,用墨涂其半,云:这便是《易》。

此说极好!《易》只是一阴一阳,做出许多般样。

”(《朱子语类》卷六十五)“图左一边属阳,右一边属阴”。

(同上)再说朱夫子无论怎样“博学多识”,也可能有未见到的东西。

以此作为论据是站不住脚的。

而事实上绍熙四年(1193年)朱熹托蔡元定入蜀寻找易图,蔡从蜀之隐者手中求得三图后,可能给朱熹看过,因为庆元二年(1196年)朱熹在给蔡季通的信中说:“前日所说磨崖刻河、洛、先天诸图,适见甘君说阁皂山中新营精舍处,有石如削,似可镌刻,亦告以一本付之。

‘先天’须刻卦印印之,乃佳。

……三图须作篆,乃有古意,便当遣人送伯谟处也。