第3章学前儿童身体和动作发展

- 格式:ppt

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:95

学前儿童:(广义:出生到上小学前的儿童。

狭义:指幼儿园到上小学前的儿童)(婴儿期(0-3),幼儿(3-6),婴幼儿时期(0-6))1、发展的含义:是个体在生理和心理上所发生的系统的、有规律的、持续性的变化。

2、学前儿童发展的研究目标:(1)描述学前儿童发展的特征和规律;(2)解释学前儿童发展变化的机制;(3)优化学前儿童的发展。

3、学前儿童发展的研究内容:(1)学前儿童发展的年龄特征;(2)学前儿童发展的规律和趋势;(3)学前儿童发展的影响因素(主观和客观)。

4、结合实际分析学习学前儿童发展的意义:(1)研究学前儿童发展的理论价值:学前儿童发展是人类发展研究的重要构成。

研究学前儿童发展能够充实和丰富人类发展科学的理论体系;为认识论和辩证法提供科学的依据,有助于辩证唯物主义的科学世界观的形成。

(2)研究和学习学前儿童发展的实践意义:A、为学前儿童教育提供依据;B、为学前儿童的卫生保健工作提供相关的科学知识;C、为涉及儿童的其他工作领域提供知识指导和智力支持。

第二节学前儿童发展研究的基本理论问题1、学前儿童发展研究的基本理论问题:(1)生物性与社会性;发展的生物性:是指强调遗传因素对发展的决定作用。

通常认为,遗传是儿童发展必要的物质前提,遗传信息既是人类千百万年来进化的结晶,又是个体发展的先天基础。

发展的社会性:是指个体的发展并不是脱离社会条件的空洞的、抽象的过程,而是受社会条件制约的现实的、具体的过程。

这种社会制约性不仅表现在个体所依赖以生活的条件离不开社会环境,而且还表现在个体心理的一切实际操作,尤其是高级的心理过程都离不开人类所具有的特定心理工具,即各种符号、记号,其中最抽象的符号是人类的语言和文字。

(2)主动与被动;(3)连续性和阶段性;(4)普遍性和差异性。

2、年龄特征:指同一年龄阶段的儿童群体所表现出来的一般的、典型的、本质的特征。

它代表着特定年龄阶段对数儿童的发展水平和状况,反映着该年龄阶段儿童的发展图景与可能性。

简述学前儿童身体与动作发展的一般规律随着社会的不断发展,人们不断地关注学前教育,并探讨学前儿童的身体和动作发展。

学前儿童是指3-6岁的儿童。

学前教育对儿童身体和动作的发展起着至关重要的作用。

而了解学前儿童的身体和动作发展的一般规律,可以帮助教师和家长更好地发挥作用,为其发展提供更科学、更合理的指导。

本文将简述学前儿童身体和动作发展的一般规律。

一、学前儿童身体发展的一般规律1.身高和体重的快速增长学前儿童身高和体重的增长相对较快,特别是在3岁至5岁之间。

在这个阶段,身高比例大概是成人身高的一半。

而在6岁时,身高大约达到成人身高的3/4。

2.肌肉的快速增长学前儿童肌肉的增长有两个快速期,分别是出生后的前三个月和3岁至6岁之间。

在此期间,肌肉会显著增长并变得更加强大。

3.骨骼的快速生长学前儿童的骨骼生长相对较快,特别是在身高增长的同时。

这意味着骨骼数量和大小的增加对于支持和维持身体有着重要的作用。

4.新陈代谢的快速增长学前儿童的新陈代谢速度较快,身体需要更多的营养来支持身体的生长和发展。

多数学前儿童可以吃到大约2000-2500卡路里的热量每天。

二、学前儿童动作发展的一般规律1.大肌肉运动学前儿童的大肌肉发展是比其他动作发展更重要的。

这包括可控制的大肌肉运动,如步行、跑步、跳跃和平衡。

学前儿童的运动技能在身体各部分的协调掌握中逐渐形成,这一发展的过程需要足够的练习和反复。

2.手眼协调手眼协调是指眼睛的动作和手的动作之间的协调,这是学前儿童智力和动作发展中的重要一环。

例如:扔、接、抓,可以提高手眼协调。

3.细节动作学前儿童对于细节动作的认知能力有限。

例如:使用以及书写对象时的细微手势,紧密的手绘画技能。

不过,此种动作需不断的练习。

总之,学前教育对于身体和动作的发展至关重要。

教师和家长可以通过了解学前儿童身体和动作发展的一般规律,更好地进行指导和训练。

同时,这也为教师和家长提供了更多、更好的方法和更好的方式来促进学前儿童的身体和动作发展。

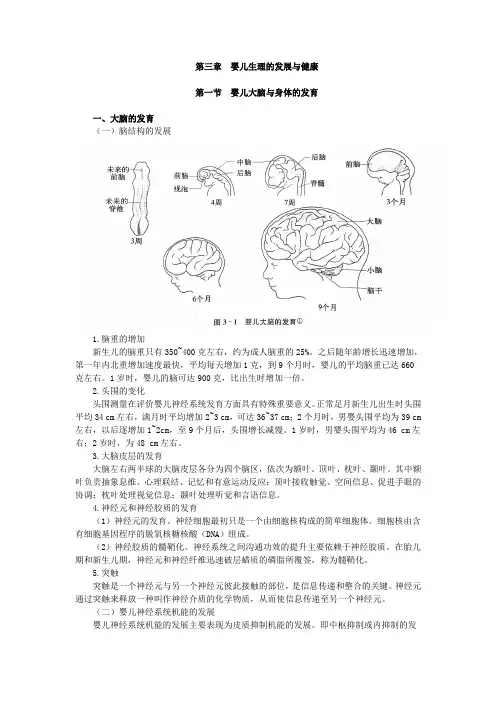

第三章婴儿生理的发展与健康第一节婴儿大脑与身体的发育一、大脑的发育(一)脑结构的发展1.脑重的增加新生儿的脑重只有350~400克左右,约为成人脑重的25%。

之后随年龄增长迅速增加,第一年内北重增加速度最快,平均每天增加1克,到9个月时,婴儿的平均脑重已达660克左右。

1岁时,婴儿的脑可达900克,比出生时增加一倍。

2.头围的变化头围测量在评价婴儿神经系统发育方面具有特殊重要意义。

正常足月新生儿出生时头围平均34 cm左右,满月时平均增加2~3 cm,可达36~37 cm;2个月时,男婴头围平均为39 cm 左右,以后逐增加1~2cm,至9个月后,头围增长减慢。

1岁时,男婴头围平均为46 cm左右;2岁时,为48 cm左右。

3.大脑皮层的发育大脑左右两半球的大脑皮层各分为四个脑区,依次为额叶、顶叶、枕叶、颞叶。

其中额叶负责抽象息维、心理联结、记忆和有意运动反应;顶叶接收触觉、空间信息、促进手眼的协调;枕叶处理视觉信息;颞叶处理听觉和言语信息。

4.神经元和神经胶质的发育(1)神经元的发育。

神经细胞最初只是一个由细胞核构成的简单细胞体。

细胞核由含有细胞基因程序的脱氧核糖核酸(DNA)组成。

(2)神经胶质的髓鞘化。

神经系统之间沟通功效的提升主要依赖于神经胶质。

在胎儿期和新生儿期,神经元和神经纤维迅速破层蜡质的磷脂所覆签,称为髓鞘化。

5.突触突触是一个神经元与另一个神经元彼此接触的部位,是信息传递和整合的关键。

神经元通过突触来释放一种叫作神经介质的化学物质,从而使信息传递至另一个神经元。

(二)婴儿神经系统机能的发展婴儿神经系统机能的发展主要表现为皮质抑制机能的发展。

即中枢抑制或内抑制的发展,是大脑机能发展的主要标志之一。

1.皮质兴奋机能增强婴儿皮质兴奋机能增强,明显表现为睡眠时间逐渐减少、清醒时间不断增加。

新生儿每日可睡20个小时左右,周岁时已减少到14个小时左右。

2.皮质抑制机能开始发展皮质抑制机能可分为两类:无条件抑制和条件抑制中。

学前儿童身体、动作发展的规律和特点示例文章篇一:《学前儿童身体、动作发展的那些事儿》嘿,小伙伴们!你们知道吗?学前儿童的身体和动作发展可神奇啦!就像小种子一点点长成大树一样,有着自己独特的规律和特点呢。

先来说说身体方面吧。

学前儿童就像小树苗,在快速地生长。

他们的身高和体重增长得可快啦!我家隔壁的小弟弟,去年见到他的时候还小小的,今年再看,哇塞,都长高了一大截!这难道不神奇吗?而且他们的骨骼也在不断变硬,肌肉力量也在慢慢增强。

再讲讲动作发展。

学前儿童从一开始的摇摇晃晃学走路,到后来能跑能跳,就像小鸭子学会游泳一样,越来越厉害!一开始,他们可能连站都站不稳,就像刚出生的小鹿,腿软软的。

可慢慢地,他们能迈出一小步,再一小步,然后就大胆地跑起来啦!我记得有一次在幼儿园,老师组织我们玩接力赛。

有个小朋友一开始跑起来还跌跌撞撞的,可没一会儿,他就跑得越来越稳,越来越快,那劲头,简直像个小火箭!这难道不是他们动作发展的证明吗?还有啊,学前儿童的手部动作也在不断进步呢。

刚开始拿东西可能还拿不稳,画画也是歪歪扭扭的。

可是慢慢地,他们能自己穿衣、系扣子,还能画出漂亮的图画。

这就好比从不会骑自行车到骑得飞快,是不是很厉害?另外,他们的平衡能力也在增强哦。

从走平衡木时小心翼翼,到后来轻松自如,这不就是成长的见证吗?学前儿童身体和动作的发展,不就像搭积木一样,一块一块地积累,最后搭成漂亮的城堡吗?这过程充满了惊喜和挑战。

所以说呀,我们要多给学前儿童机会去锻炼,让他们尽情地探索世界,这样他们才能长得更强壮,动作更灵活。

小伙伴们,你们说是不是呢?示例文章篇二:《学前儿童身体、动作发展的规律和特点,你知道吗?》嘿!小伙伴们,今天我想跟你们讲讲学前儿童身体和动作发展的那些事儿。

你们有没有好奇过,为啥小娃娃们一点点长大,动作会越来越厉害呢?先来说说身体发展吧!学前儿童啊,就像小树苗一样,在一点点地长大变高。

刚出生的时候,小小的、软软的,抱在怀里都怕不小心弄伤了。

学前儿童生理的发展第三章主要介绍学前儿童各年龄阶段生理发展的主要特征,主要包括新生儿,乳儿,婴儿和幼儿的生理发展状况。

其中,主要分为介绍学前儿童各年龄阶段的身体发育情况和介绍学前儿童各年龄阶段神经系统结构和机能的发展状况,进一步为了解儿童心理的发展特点提供生理基础。

人的生命的真正起点是精子和卵子结合,形成受精卵。

儿童在出生前,在母体内过了大概10个月的安全、寄居生活,他从一个受精卵开始,逐步形成一个完整的胎儿。

妊娠初8周为胚胎发育期,初具人体外型和各个器官的基本结构。

从第8周至出生称为胎儿期。

从出生到满月,称为新生儿期,这是儿童从胎内生活转变为胎外生活的阶段。

在此阶段,新生儿经历解剖生理学的巨大变化,经历了生存方式和生存环境的巨大变化。

一方面,从生理上的寄居生活转变为独立生活。

胎儿期儿童过着一种安全舒适的寄居生活,一切新陈代谢功能多由母体代劳;而在出生之后,开始与外界直接发生关系,他们必须独立的进行生理活动来维持生命。

与此同时,一个全新的生活空间展示在儿童面前,这就引起了儿童主体适应客观现实,独立调节自身行为的需要,就为儿童身心的发展提供了直接的基础。

新生儿最突出的解剖生理特点是软弱,娇嫩,但发育迅速。

新生儿的体形为头大,身长,四肢短。

随着年龄的增长,身体各部分才逐渐协调起来。

1个月—1岁的孩子正是吃母乳的时期,叫乳儿期,也是发展最快的时期。

乳儿的身体发育最旺盛,尤其以生后头6个月最为迅速。

从外部指标看,生后头几个月,身高平均每月增长3厘米以上,半年以后有所减缓。

而体重增长更加明显,生后1年内体重3倍于出生体重。

乳儿的骨骼,肌肉系统发育也很快,但骨化过程未完成,骨骼仍易变形,肌肉也容易疲劳。

婴儿期则是指1-3岁的时期,又称为先学前期。

婴儿的身体发育虽然比乳儿期减慢了,但与以后时期相比还是十分迅速的。

身高平均每年增长8-10厘米,体重增长的速度也很可观。

同时,婴儿的全身骨骼肌肉仍比较嫩弱,骨骼还在继续骨化,仍具有弹性大,易弯曲的特点;骨骼系统布满血管,组织不很坚实;骨骼的纤维组织基本是由软骨组成。

学前儿童身体和动作的发展学前儿童的身体和动作发展是指孩子在认知和运动能力上的成长和进步。

这一阶段是孩子身心发展的关键时期,对于孩子的整体发展具有重要的影响。

下面将从婴儿期到学龄前阶段,分别介绍学前儿童身体和动作的发展。

在婴儿期,婴儿的身体和动作发展取决于他们的生理发育和环境刺激。

在出生后的几个月内,婴儿开始控制自己的头部,能够抬头,慢慢地能够坐起来。

到了六个月左右,婴儿开始会翻身,能够用双手支撑起自己的身体,坐起来的时间也更长了。

婴儿还会开始尝试用双脚蹬地进行蹬腿动作,准备学习爬行以及四肢爬行。

到了一岁时,婴儿一般能够独立站立并进行一些简单的步行。

此时,他们的手指灵活度也有了很大提高,可以用手拿起小物品。

在学前儿童时期,他们的身体和动作发展迅速。

他们的运动能力和协调性也在逐渐提高。

三岁左右的学前儿童一般能够跑步、跳跃、爬上爬下、站在一条腿上、骑三轮车等。

在此期间,他们需要经常进行户外活动,锻炼身体,增强肌肉力量和平衡能力。

同时,他们也开始学习一些基础的体育运动,如抛、接、传球等,通过这些活动能够促进他们的身体协调性和社交能力的发展。

到了四岁,学前儿童的动作能力更加灵活和准确。

他们能够通过跳绳、跳远、滑板等活动展示更多的体能。

在这个年龄段,广播体操等舞蹈活动也成为他们的热门选择。

通过学习舞蹈动作,他们能够培养节奏感以及对身体各部分的感知。

此外,学前儿童也开始接触一些团体运动比如足球、篮球、游泳等,通过参与团队运动,培养他们的协作能力和竞争意识。

到了五岁,学前儿童的身体和动作发展已经达到了一个相对成熟的水平。

他们能够进行各种复杂的体育动作,如倒立、仰卧起坐、前滚翻等。

此时,他们对于自己的身体有了更深入的认识,能够表达自己对于各种体育运动的感受和理解。

学前儿童也开始进行一些户外探险活动,如攀爬、骑行、远足等,通过这些活动,他们能够锻炼刺激身体和挑战自我的勇气和自信心。

综上所述,学前儿童的身体和动作发展是一个连续的过程。

简述学前儿童的动作发展规律

学前儿童的动作发展是指0-6岁的儿童在运动和动作能力上的逐渐成熟和提高的过程。

这个阶段是儿童身体发展最为迅速的阶段之一。

学前儿童的动作发展规律主要包括以下几个方面:

1. 大运动发展:学前儿童逐渐掌握了走路、跑步、跳跃、爬行、踢球等基本运动技能。

他们的肌肉逐渐增强,平衡和协调能力也在不断提高。

2. 精细运动发展:学前儿童开始学会使用手指进行精细的动作,如握笔、剪纸、拼积木等。

他们逐渐培养了手眼协调和手指灵活性。

3. 手脑协调发展:学前儿童的手脑协调逐渐增强,可以进行一些简单的手工制作和游戏,表现出更多的创造性和想象力。

4. 社交动作发展:学前儿童开始学会与他人互动,懂得一些基本的礼仪和社交规则。

他们能够表现出友善、合作和分享的行为。

5. 独立动作发展:学前儿童在这个阶段逐渐追求独立,开始自己穿衣、洗手等日常生活动作。

6. 情绪动作发展:学前儿童的情绪逐渐丰富,他们能够用动作表达自己的情感,如跳舞、拥抱、摔东西等。

需要注意的是,每个孩子的动作发展进程可能有所不同,因此家长应该给予孩子充分的支持和鼓励,让他们在适当的环境中积极探索和发展各种动作技能。

通过丰富的游戏和活动,可以促进学前儿童的动作发展,使他们在日后的学习和生活中更加自信和独立。

学前儿童动作发展的五大规律

学前儿童的动作发展有五大规律:

1. 頭尾发展规律:学前儿童的动作发展以头部和尾部的发展为基础。

他们首先掌握了头的稳定性,然后逐渐学会控制颈部和躯干的动作,最后才能够控制腿部和手部的动作。

2. 远近发展规律:学前儿童的动作发展从近端到远端进行。

他们首先能够控制身体的核心部分,然后逐渐发展到能够控制四肢的动作。

3. 大肌肉到小肌肉发展规律:学前儿童的动作发展从大肌肉到小肌肉进行。

他们首先能够控制大肌肉群,比如腿部和腰部的肌肉,然后逐渐发展到能够控制手指等小肌肉群的动作。

4. 全身运动到局部运动发展规律:学前儿童的动作发展从全身运动到局部运动进行。

他们首先能够进行整体动作,比如爬行和行走,然后逐渐发展到能够进行局部动作,比如握笔和系鞋带。

5. 简单到复杂发展规律:学前儿童的动作发展从简单到复杂进行。

他们首先能够掌握简单的动作,比如抓取和丢掷,然后逐渐发展到能够进行复杂的动作,比如跳绳和打球。