汉民族传统节日表1

- 格式:ppt

- 大小:325.50 KB

- 文档页数:12

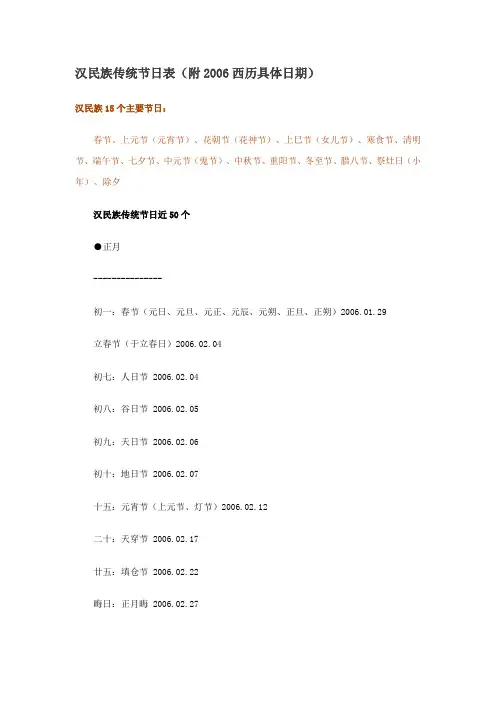

汉民族传统节日表(附2006西历具体日期)汉民族15个主要节日:春节、上元节(元宵节)、花朝节(花神节)、上巳节(女儿节)、寒食节、清明节、端午节、七夕节、中元节(鬼节)、中秋节、重阳节、冬至节、腊八节、祭灶日(小年)、除夕汉民族传统节日近50个●正月---------------初一:春节(元日、元旦、元正、元辰、元朔、正旦、正朔)2006.01.29立春节(于立春日)2006.02.04初七:人日节 2006.02.04初八:谷日节 2006.02.05初九:天日节 2006.02.06初十:地日节 2006.02.07十五:元宵节(上元节、灯节)2006.02.12二十:天穿节 2006.02.17廿五:填仓节 2006.02.22晦日:正月晦 2006.02.27---------------初一:中和节(太阳生日)2006.02.28初二:春龙节(龙抬头、龙头节、土地会、春社日/属春秋两社日之一)2006.03.01 十二:花朝节(花神节、百花之神生日)2006.03.11十五:扑蝶会 2006.03.14十九:观音诞 2006.03.18春分节(于春分日)2006.03.21●三月---------------初三:上巳节(女儿节)2006.03.31寒食节(冬至日后一百零五日,清明前一二日)2006.04.04清明节(于清明日)2006.04.05●四月---------------初八:浴佛节(释迦牟尼诞辰)2006.05.05立夏节(于立夏日)2006.05.06十八:碧霞元君节 2006.05.15---------------初五:端午节(端节、端五、端阳、重午、蒲节、天中节)2006.05.31 十三:雨节(关公磨刀日)2006.06.08二十:分龙节 2006.06.15夏至节(朝节,于夏至日)2006.06.21●六月---------------初六:天贶节(六月六、晒虫节、虫王节、回娘家节)2006.07.01十九:观音会 2006.07.14廿四:观莲节(莲花生日)2006.07.19●七月---------------初七:七夕节(乞巧节)2006.07.31十四:秋日拔禊 2006.08.07十五:中元节(盂兰盆节、鬼节、瓜节)2006.08.08廿九:地葬节 2006.08.22●八月---------------初一:天灸日(天医节)2006.09.22十五:中秋节 2006.10.06●九月---------------初九:重阳节 2006.10.30十九:观音会 2006.11.09●十月---------------初一:寒衣节(授衣节、冥阴节)2005.11.02 (本表于2005年10月底编制,故以此起算)十五:下元节(下元水官节)2005.11.16●十一月---------------冬至节(于冬至日)2005.12.22●腊月---------------初七:驱傩日 2006.01.06初八:腊八节 2006.01.07十六:尾牙节 2006.01.15廿三:祭灶日(小年)2006.01.22 除夕 2006.01.28。

传统节日腊八节的含义是什么本文是关于传统节日腊八节的含义是什么,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。

腊八节的含义腊八节,俗称“腊八”,即农历十二月初八,古人有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统,一些地区有喝腊八粥的习俗。

相传这一天还是佛祖释迦牟尼成道之日,称为“法宝节”,是佛教盛大的节日之一。

腊八节是汉族的传统节日,民间流传着吃“腊八粥”,泡腊八蒜(有的地方是“腊八饭”)的风俗。

在河南等地,腊八粥又称“大家饭”,是纪念民族英雄岳飞的一种节日食俗。

腊八是古代欢庆丰收、感谢祖先和神灵(包括门神、户神、宅神、灶神、井神)的祭祀仪式,夏代称腊日为“嘉平”,商代为“清祀”,周代为“大蜡”。

因在十二月举行,故称该月为腊月,称腊祭这一天为腊日。

先秦的腊日在冬至后的第三个戌日。

腊八节是用来祭祀祖先和神灵,祈求丰收和吉祥的节日,后来东汉佛教传入,为了扩大在本土的影响力逐附会传统文化把腊八节定为佛成道日。

何故岁终之月称“腊”的含义有三:一曰“腊者,接也”,寓有新旧交替的意思(《隋书·礼仪志》记载)。

二曰“腊者同猎”,指田猎获取禽兽好祭祖祭神,“腊”从“肉”旁,就是用肉“冬祭”。

三曰“腊者,逐疫迎春”,腊八节又谓之“佛成道节”,亦名“成道会”,实际上可以说是十二月初八为腊日之由来。

腊八节的习俗1、吃腊八粥:腊八这一天有吃腊八粥的习俗,腊八粥也叫七宝五味粥。

我国喝腊八粥的历史,已有一千多年。

最早开始于宋代。

每逢腊八这一天,不论是朝廷、官府、寺院还是黎民百姓家都要做腊八粥。

到了清朝,喝腊八粥的风俗更是盛行。

在宫廷,皇帝、皇后、皇子等都要向文武大臣、侍从宫女赐腊八粥,并向各个寺院发放米、果等供僧侣食用。

在民间,家家户户也要做腊八粥,祭祀祖先;同时,合家团聚在一起食用,馈赠亲朋好友。

2、祭祀:腊八本来就是祭祀的日子,一些地方至今还保留着这样的习俗。

祭祀的对象包括:先啬神神农、司啬神后稷、农神田官之神、邮表畦神、开路、划疆界之人、猫虎神、坊神、水庸神、昆虫神等。

传统节日有哪些传统节日有哪些寓意查看全部寒食节;清明节。

端午节;七夕节;中元节;中秋节。

重阳节;下元节;冬至节;除夕等。

唐朝时,佛教大兴,仕官百姓普遍在正月十五这一天'燃灯供佛',佛家灯火于是遍布民间,从唐代起,元宵张灯即成为法定之事,并逐渐成为民间习俗。

九二在临卦互震里,震为龙,表示龙离开了潜伏的状态,已出现于地表上,崭露头角。

2023年9月,联合国教科文组织正式批准中国端午节列入世界非物质文化遗产,成为中国首个入选世界非遗的节日。

元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国的传统节日之一、中秋节以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡,思念亲人之情,祈盼丰收、幸福,成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。

中秋节与端午节、春节、清明节并称为中国四大传统节日。

中国十二个传统节日有春节、元宵节、寒食节、清明节、端午节、七夕节、中元节、中秋节、重阳节、腊八节、小年、除夕。

我国的传统节日有:春节(农历正月初一);元宵节(农历正月十五);龙抬头(农历二月初二)、社日节(农历二月初二);上巳节(农历三月初三)。

寒食节(冬至后的105或106天);清明节(公历4月5日后)。

端午节(农历五月初五);七夕节(农历七月初七);中元节(农历七月十五);中秋节(农历八月十五)。

重阳节(农历九月初九);下元节(农历十月十五);冬至节(公历12月21~23日);除夕(农历十二月廿九或三十)等。

中国传统节日有哪些中国的传统节日都有哪些如下:1、春节即夏历(农历)新年英文:Chinese New Year时间:汉代前春节为干支历的立春,后来演变为夏历正月初一(即农历正月初一)。

现今春节时间为:狭义农历正月初一,广义农历正月初一至正月十五、意义新春贺岁围绕祭祝祈年为中心,以除旧布新、迎禧接福、拜神祭祖、祈求丰年等活动形式展开,内容丰富多彩,热闹喜庆,年味浓郁。

我国过年历史悠久,在传承发展中已形成了一些较为固定的习俗,有许多还相传至今,如办年货、扫尘、贴年红、团年饭、守岁、压岁钱、拜岁、拜年、舞龙舞狮、拜神祭祖、烧炮竹、烧烟花、游神赛会、年例、押舟、祈福、庙会、游锣鼓、上灯酒、赏花灯等习俗。

中国传统节⽇及古诗中国的传统节⽇形式多样,内容丰富,是我们中华民族悠久的历史⽂化的⼀个组成部分。

传统节⽇的形成过程,是⼀个民族或国家的历史⽂化长期积淀凝聚的过程,下⾯列举的这些节⽇,⽆⼀不是从远古发展过来的,从这些流传⾄今的节⽇风俗⾥,还可以清晰地看到古代⼈民社会⽣活的精彩画⾯。

节⽇的起源和发展是⼀个逐渐形成,潜移默化地完善,慢慢渗⼊到社会⽣活的过程。

它和社会的发展⼀样,是⼈类社会发展到⼀定阶段的产物,我国古代的这些节⽇,⼤多和天⽂、历法、数学,以及后来划分出的节⽓有关,这从⽂献上⾄少可以追溯到《夏⼩正》、《尚书》,到战国时期,⼀年中划分的⼆⼗四个节⽓,已基本齐备,后来的传统节⽇,全都和这些节⽓密切相关。

节⽓为节⽇的产⽣提供了前题条件,⼤部分节⽇在先秦时期,就已初露端倪,但是其中风俗内容的丰富与流⾏,还需要有⼀个漫长的发展过程。

最早的风俗活动是和原始崇拜、迷信禁忌有关;神话传奇故事为节⽇凭添了⼏分浪漫⾊彩;还有宗教对节⽇的冲击与影响;⼀些历史⼈物被赋予永恒的纪念渗⼊节⽇,所有这些,都融合凝聚节⽇的内容⾥,使中国的节⽇有了深沉的历史感。

到汉代,我国主要的传统节⽇都已经定型,⼈们常说这些节⽇起源于汉代,汉代是中国统⼀后第⼀个⼤发展时期,政治经济稳定,科学⽂化有了很⼤发展,这对节⽇的最后形成提供了良好的社会条件。

节⽇发展到唐代,已经从原始祭拜、禁忌神秘的⽓氛中解放出来,转为娱乐礼仪型,成为真正的佳节良⾠。

从此,节⽇变得欢快喜庆,丰富多采,许多体育、享乐的活动内容出现,并很快成为⼀种时尚流⾏开来,这些风俗⼀直延续发展,经久不衰。

值得⼀提的是,在漫长的历史长河中,历代的⽂⼈雅⼠、诗⼈墨客,为⼀个个节⽇谱写了许多千古名篇,这些诗⽂脍炙⼈⼝,被⼴为传颂,使我国的传统节⽇渗透出深厚的⽂化底蕴,精彩浪漫,⼤俗中透着⼤雅,雅俗共赏。

中国的节⽇有很强的内聚⼒和⼴泛的包容性,⼀到过节,举国同庆,这与我们民族源远流长的悠久历史⼀脉相承,是⼀份宝贵的精神⽂化遗产。

中国的风俗习惯各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟!篇一:中国传统节日及风俗习惯大全中国传统节日及风俗习惯大全1、元旦(春节)亦称元日、元正、正旦、朔旦、朔日等。

在农历的正月初一日。

因其日为岁之元(第一天)、时(季)之元、月之元,故又称“三元”。

相传自尧、舜时,已为节日。

古时,岁首时间不同,夏朝岁首与今相同,商朝在农历十二月,周朝改在农历十一月,秦及汉初在农历十月。

汉武帝太初元年采用“太初历”,以孟春正月为岁首,此后沿用二千多年,元旦乃成为汉族人民一年中最重大的节日。

这一天标志着新的一年及春季的开始。

自称秦起,朝廷于此日有朝贺之礼,群臣朝见皇帝,称觞祝寿,称为“贺正”,皇帝受贺,则有赐宴作乐等仪节。

此外,民间普遍有祭祖先、饮椒柏酒、屠苏酒、食五辛盘、爆竹于庭、钉桃符、贴画鸡、放鸠、浴五木汤、挂钟馗、食胶牙饧、贴春联、为亲友尊长拜年等庆贺娱乐活动。

辛亥革命后,正月初改称春节,公历1月1日称新年。

解放初,定公历1月1日为元旦。

然农历的正月初一,由于其悠久的历史传统和丰富的文化内涵,仍然受到普遍的重视。

在春节里,人们探望亲友,休息和进行各种娱乐活动。

除汉族外,古代及近代,也有部分少数民族以农历元旦为年节,用自己的习俗庆贺节日。

《渊鉴类函.岁时部.元正》引《汉杂事》:“正旦朝贺,三公奉璧上殿,向御座北面,太常使赞曰:‘皇帝为君兴’,三公伏,皇帝坐,乃前进璧。

”又汉崔寔《四民月令》:“正月之朔,是谓正日,躬率妻孥,洁祀祖弥。

及祀日,进酒降神毕,乃室家尊卑,无大无小,以次列于先祖之前,子妇曾孙,各上椒酒于家长,称觞举寿,欣坎如也。

”南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“正月一日,是三元之日也......鸡鸣而起。

先于庭前爆竹,以辟山臊恶鬼。

帖画鸡,或斫镂五采及土鸡于户上。

造桃板著户,谓之仙木。

绘二神贴户左右,左神荼,右郁垒,俗谓之门神。

中国传统节日及风俗1、腊八节七宝美调和,五味香掺入。

用来可供伊蒲,藉之作功德。

腊八节,俗称“腊八”,汉族传统节日,民间流传着吃“腊八粥”,泡腊八蒜(有的地方是“腊八饭”)的风俗。

2、祭灶节(大年)“腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三。

二十三,糖瓜粘……”跟着《忙年》童谣的下一句,我们就来到了农历腊月二十三,“小年”祭灶节的日子。

祭灶节由来已久,晚在夏朝,灶君(灶王爷)就已经变成了民间推崇的一位大神。

据说每年至了腊月二十三这天,灶王爷都必须返回天庭向玉皇大帝家访,禀报人间的世间不为,玉皇大帝以此做为对人们奖惩灾祸的依据。

所以啊,人们必须在这天好好地西凯努瓦县家中的灶王爷——给他喝美味的饺子,除此之外,送给灶王爷煎炒饴糖和面做的糖瓜儿,使他喝了以后粘粘糊糊地张不永记,就可以直观地跟玉皇大帝说道“不好”。

3、春节“爆竹声中一岁除,春风冬日进令狐冲。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

”春节,就是一年之岁首,农历新年,传统上的“年节”。

传统名称分别存有新春、新岁、新禧、大年等,口头上又称度岁、过年。

春节活动均以除旧布新、迎禧接福、祭神祭祖、保佑丰年为主要内容,具有浓烈的各民族特色。

4、元宵节“见到说道马家滴粉不好,试灯风里买元宵。

桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。

”历正月十五元宵节,又称作“上元节”,即为上元佳节,意义为农历新年的第一个月圆之夜,活动为元宵、猜灯谜、耍龙灯等,喝美食元宵、汤圆。

5、清明节“南北山头多墓田,冬至凭吊各纷然。

”清明节,又叫踏青节,在仲春与暮春之交,一般在公历4月5日前后,春分后第15日。

清明节是传统的重大春祭日子,扫墓祭祖习俗至今在岭南一带仍盛行。

6、端午节“五色新丝缠角粽,金盘送,生绡画扇盘双凤。

正是浴兰时节动,菖蒲酒美清尊共。

”端午节,为每年农历五月初五,自古以来端午节便存有赛龙舟、端午甲壳类粽、摆艾草菖蒲和吃粽子、喝雄黄酒等节日活动。

7、七夕节“七夕今宵看看碧霄,牵牛织女渡河桥。

第年第一个节气:打春(每年的第一个节气就是“立春”,人们通常叫“打春”。

为什么这么叫呢?我国历史上有这样一种风俗,每年立春这一天,人们穿上节日的服装,抬着一头纸糊的大耕牛,载歌载舞上街游行。

游行后,把纸糊的耕牛抬到县衙的公堂上,由县官新自执鞭打三下,意思是:大地回春,赶紧耕种。

因此,人们就把立春叫做“打春”。

)一月一日:元旦(“元旦”一词最早出自南朝梁人萧子云《介雅》诗:“四气新元旦,万寿初今朝”。

元是开始,第一的意思;旦是会意字,上面的“日”表示太阳,下面的“一”表示地平线。

太阳从地平线上升起,象征一天的开始。

元旦,就是一年的第一天。

公历1月1日,是当今世界公认的元旦节。

我国历代的元旦,日期并不一致。

如夏代是正月初一;商代在十二月初一;周代在十一月初一,等等。

1949年9月27日,中国人民政治协会第一届全体会议通过使用“公元纪年法”,将公历1月1日定为元旦。

)农历正月十五:元宵节(又称“上元节”,即阴历正月十五日。

是我国一个重要的传统节日。

在古书中,这一天称为“上元”,其夜称“元夜”、“元夕”或“元宵”。

元宵这一名称一直沿用至今。

由于元宵有张灯、看灯的习俗,民间又习称为“灯节”。

此外还有吃元宵、踩高跷、猜灯谜等风俗。

我国古代历法和月相有密切的关系,每月十五,人们迎来了一年之中第一个月满之夜,这一天理所当然地被看作是吉日。

早在汉代,正月十五已被用作祭祀天帝、祈求福佑的日子。

后来古人把正月十五称“上元”,七月十五称“中元”,十月十五称“下元”。

最迟在南北朝早期,三元已是要举行大典的日子。

三元中,上元最受重视。

到后来,中元、下元的庆典逐渐废除,而上元经久不衰。

汉民族传统节日汉族是我们中国人数最多的族,你知道汉族有些什么传统节日吗?下面店铺给大家整理了汉民族传统节日相关资料,希望可以帮到大家! 汉民族传统节日汉族的节日很多,主要有腊祭、祭灶、春节、元宵、社日、清明、端午、中秋、重阳等等。

在诸节日中,以春节最隆重。

“春节”又称为过年,是汉族人千百年来最重要的传统节日,也是一年中最隆重、最热闹的节日。

过年时,除夕要守岁,初一要拜年。

汉族的春节习俗,一般以吃年糕、饺子、糍粑、汤圆、荷包蛋、大肉丸、全鱼、美酒、福橘、苹果、花生、瓜子、糖果、香茗及肴馔为主;并伴有掸扬尘、洗被褥、备年货、贴春联、贴年画(门神钟馗)、贴剪纸、贴窗花、贴福字、点蜡烛、点旺火、放鞭炮、守岁、拜年、给压岁钱、走亲戚、送年礼、上祖坟、逛花市、闹社火、跳钟馗等众多活动,极尽天伦之乐。

中国人过春节还有挂中国结的习惯。

大年三十之前天津人有到古文化街乔香阁请中国结的习俗,取乔香纳福之意;温州人有去自己的信教虔诚祈祷,希望能够在新的一年里,与家人一起获得幸福。

其中,多为佛教。

立春是汉历(农历)二十四节气的第一个,也是春季的第一天,预示着一年农事活动的开始,历来为汉族人民所重视,早在宋代,立春习俗就已十分丰富了。

又称为“上元节”,上元佳节、小正月、元夕或灯节。

是中国传统节日之一,亦是汉字文化圈的地区和海外华人的传统节日之一。

元宵,原意为“上元节的晚上”,因汉历(农历)正月十五“是上元节”。

主要活动是晚上的吃汤圆赏月,后来节日名称也演化为“元宵节”。

将从除夕开始延续的庆祝活动推向又一个高潮。

元宵之夜,大街小巷张灯结彩,人们赏灯,猜灯谜,吃元宵,成为世代相沿的习俗。

社日是古人祭祀社神的节日。

从天子到百姓都要封土立社加以祭祀。

据《礼记.祭义》记载,天子为天下百姓总立的社称“太社”,为自己立的社称“王社”;诸侯为封国内百姓总立的社称“国社”,为自己立的社称“侯社”;大夫以下不为自己立社,而是联合其邑里的群众共立一社,称“置社”。

腊八节是几月几日?腊八节是几月几日?2017腊八节是几月几日?2017年腊八节时间:1月5日农历腊月初八星期四(龙潭地处雪峰山下,溆水上游,历史文化底蕴深厚,民俗民风独特古朴,对腊八节尤为重视。

在这一天里,除了普遍流行的节庆活动,如祭祖敬神、唱傩戏、走亲访友、婚嫁、制作各种腊八菜肴之外,还配以草龙灯、板凳灯、蚕灯等娱乐习俗,为节日增添了一份喜气。

从这一天开始,龙潭人开始筹备办年货,“年味”一日比一日浓厚,故民间有俗语:“过了腊八就是年”。

)农历十二月俗称腊月,腊月初八这一天为腊八节。

腊八节一般认为源于神农氏蜡祭。

东汉郑玄《礼记·郊特牲》载神农氏十二月作蜡祭告上苍,祝曰:“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。

”禀告上苍既含丰收感恩之意,又含来年风调雨顺之请。

以后这一祭祀活动演变为祭农神,故有农历十二月祭农神习俗传世。

弄清腊八节的来历首先要弄清腊与八是怎么回事。

古代天子国君年终用干物祭祀农神。

干物指的是风干或晒干、晾干的一类谷物,腊的本意指没有水分的干物。

秦统一后祭农神依旧制,但由于是在十二月进行,祭品又是干物,于是下令将十二月定名为腊月,腊由此成为月份名称。

这是腊的来历。

蜡腊同音,蜡祭也称腊祭。

古腊祭为八个方面,《礼记·注》云:“蜡有八者:先啬,一也;司啬,二也;农,三也;邮表辍,四也;猫、虎,五也;坊,六也;水庸,七也;昆虫,八也。

”这八个方面称为八大农神或八大谷星,是腊祭的对像,腊八就是腊月祭祀八大农神,腊八一词源出于此。

腊八之“八”由八大农神演变为腊月初八这一具体日子,经历了一个转化过程。

神农氏开蜡祭之先河,后世沿用。

由于祭祀有天子、国君参加,故又称天子大蜡八。

祭祀在农历十二月进行,具体日子为冬至后的第三个戍日。

《说文·肉部》“冬至后三戍,腊祭百神。

”冬至为二十四节气之一,在天干地支纪年中的具体日子不固定。

于是,后人把每年腊祭的日子定在农历十二月初八,照应八位农神,祭祀之日由此固定化。

中华传统文化中华传统文化应包括:古文、诗、词、曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、对联、灯谜、射覆、酒令、歇后语、成语等;传统节日(均按农历)有:正月初一春节(农历新年)、正月十五元宵节、四月五日清明节、五月五日端午节、七月七七夕节、八月十五中秋节、腊月三十除夕以及各种民俗等;包括传统历法在内的中国古代自然科学以及生活在中华民族大家庭中的各地区、各少数民族的传统文化也是中华传统文化的组成部分。

中国文化主要可以归纳为三种:1.宗法文化2.农业文化3.血缘文化.这三种文化构成了中国传统文化的主流.并且随着历史的演变它们之间相互渗透作用越来越紧密.例如:在封建社会的大家庭里面,血缘关系十分重要,特别强调辈分和地位的等级差距,因此十分重视家族家规,它们在一定程度上甚至比国家的一些制度更具有凝聚力和威信,在鲁迅先生的小说里我们常常可以看见宗法文化对封建统治和人们思想产生的影响;我国自古以来直至今日还是一个农业大国,正所谓经济基础决定上层建筑,以农业为主的经济形态必然会产生与之相适应的文化制度。

简要的说就是:中国传统文化是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。

它有四种形式的文化内容:物质、行为、制度、精神(四种文化形式的具体表现)编辑本段中华传统文化细品__与一般的宗教相比较,中国传统文化的优势在于它从哲学、科学的角度上揭示宇宙、社会、人生的本质和意义的,既是充分说理的,又可以让人进行实证,这些内容不是一般宗教能随便解释得了的。

所以,它与一般的宗教是不同的,它的魅力在于比一般的宗教更具有说服力的。

一般的宗教都是建立在信仰的基础上的,只有通过虔诚地相信,才能感到神的存在,不能问、不要问为什么,是什么道理。

可是在物欲横流的社会中,在各种色象的诱惑下,很多人是经不起引诱的,他们都会对自己的信仰发生动摇的。

中国传统节日及风俗习惯大全元旦(春节)亦称元日、元正、正旦、朔旦、朔日等。

在农历的正月初一日。

因其日为岁之元(第一天)、时(季)之元、月之元,故又称“三元”。

相传自尧、舜时,已为节日。

古时,岁首时间不同,夏朝岁首与今相同,商朝在农历十二月,周朝改在农历十一月,秦及汉初在农历十月。

汉武帝太初元年采用“太初历”,以孟春正月为岁首,此后沿用二千多年,元旦乃成为汉族人民一年中最重大的节日。

这一天标志着新的一年及春季的开始。

自称秦起,朝廷于此日有朝贺之礼,群臣朝见皇帝,称觞祝寿,称为“贺正”,皇帝受贺,则有赐宴作乐等仪节。

此外,民间普遍有祭祖先、饮椒柏酒、屠苏酒、食五辛盘、爆竹于庭、钉桃符、贴画鸡、放鸠、浴五木汤、挂钟馗、食胶牙饧、贴春联、为亲友尊长拜年等庆贺娱乐活动。

辛亥革命后,正月初改称春节,公历1月1日称新年。

解放初,定公历1月1日为元旦。

然农历的正月初一,由于其悠久的历史传统和丰富的文化内涵,仍然受到普遍的重视。

在春节里,人们探望亲友,休息和进行各种娱乐活动。

除汉族外,古代及近代,也有部分少数民族以农历元旦为年节,用自己的习俗庆贺节日。

《渊鉴类函.岁时部.元正》引《汉杂事》:“正旦朝贺,三公奉璧上殿,向御座北面,太常使赞曰:‘皇帝为君兴’,三公伏,皇帝坐,乃前进璧。

”又汉崔寔《四民月令》:“正月之朔,是谓正日,躬率妻孥,洁祀祖弥。

及祀日,进酒降神毕,乃室家尊卑,无大无小,以次列于先祖之前,子妇曾孙,各上椒酒于家长,称觞举寿,欣坎如也。

”南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“正月一日,是三元之日也......鸡鸣而起。

先于庭前爆竹,以辟山臊恶鬼。

帖画鸡,或斫镂五采及土鸡于户上。

造桃板著户,谓之仙木。

绘二神贴户左右,左神荼,右郁垒,俗谓之门神。

于是长幼悉正衣冠,以次拜贺。

进椒柏酒,饮桃汤。

进屠苏酒、胶牙饧下五辛盘,进敷于散,服却鬼丸。

各进一鸡子。

凡饮酒次第,从小起。

”宋吴自牧《梦梁录.正月》:“正月朔日,谓之元旦,俗呼新年。