城市化的内涵及城市化的特点

- 格式:ppt

- 大小:4.33 MB

- 文档页数:77

概念辨析:城市化、城镇化与新型城镇化成都市建筑设计研究院从内涵上讲,城市化至少有两层内涵。

一是人口从乡村向城市集中的过程。

以库茨涅兹为代表的一些学者,就是从这个角度来定义城市化的。

这个概念已广泛地为人们所熟知,但它仍是一种浅层次的定义,因为它没有涉及在人口结构分布变化背后所隐藏的经济结构变化的本质。

二是克拉克将城市化定义为第一产业人口向第二、三产业人口转换的过程。

这种定义法可以弥补第一种定义所存在的缺陷。

将这两层内涵结合起来,城市化就是人口从农村向城市集中,从第一产业向第二、三产业转换的过程。

当然,在这一过程中还会带来其他一些伴生现象,如城市生活方式及城市文明向乡村渗透。

从经济学的角度讲,前二者才是问题的根本。

而城镇化是一个颇具中国特色的概念,它发端于城市化,但又不同于城市化,即便是今天提出的新型城镇化概念,与城市化之间仍存在重大区别。

城镇化与城市化本质相同但形式有别城市化的英文单词是Urbanization,而英语的Urban既包括城市(city)也包括城镇(town),所以城市化既可以是通过人口从农村向城市集中,在城市发展第二、三产业来吸纳农业人口的过程,也可以表现为人口从农村向城镇集中,在城镇发展第二、三产业并吸纳农业人口的过程。

它们都属于城市化范畴,本质都强调经济社会的活动中心从农村转出。

只不过前者强调转向城市,后者强调转向城镇,在地理上的侧重点不同。

在西方国家,由于多重因素的作用,特别是城市化发轫之前,工业化所积累的雄厚经济基础以及国土资源的稀缺,它们一般都秉承了city型的城市化路径,强调人口向大城市转移、非农产业向大城市集聚,缔造了纽约、伦敦等大都市的快速繁荣。

这就是今天人们所熟悉的以城市为中心的城市化模式。

在这种模式下小城镇被置于相对次要的位置,只是在城市化的后期才被重新重视起来。

中国则正好相反,在20世纪80年代初城市化刚发轫的时候,百业待兴,没有能力去搞大城市的发展,就只能尝试小城镇的发展。

城市化与房地产业\国民经济发展之间的关系1什么是城市化城市化是一个地区的人口在城镇和城市相对集中的过程。

城市化也意味着城镇用地扩展,城市文化、城市生活方式和价值观在农村地域的扩散过程。

城市化也有的学者称之为城镇化、都市化,是由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程,具体包括人口职业的转变、产业结构的转变、土地及地域空间的变化。

城市化也指人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口的转化以及城市不断发展和完善的过程。

城市化也称城镇化,是指由以农业为主的乡村社会向以工业和服务业为主的城市社会转变的一个过程,包括人口职业的转变、产业结构的转变、土地及地域空间的变化。

目前学者对城市化概念的确定通常是从人口学、地理学、社会学、经济学等角度。

2为什么会有城市化趋势18世纪中叶的工业革命,促进了工业发展,生产规模化、专业化,“工业大量聚集的地区”形成了与“以农业生产为主的农村地区”的一种相对地域单元—城市。

随着工业化进程的推进,以及第三产业的迅猛发展,使得城市蓬勃发展,城市给人们提供了更多的就业机会,更好的生活条件,为社会经济的发展起到了重大的推力作用。

实践证明,城市的发展能够促进人类社会更快更好的发展。

城市化的进程会不断推进,以农业生产为主的传统乡村社会,会逐步转变为以工业和服务业为主的现代城市社会。

城市化是人口向城市转移的过程,虽然,农村的人口相对减少,但农业发展不会止步,而是改变农业结构,改变农业生产方式,促进农业更好的发展。

所以,城市化是人类发展的必然趋势。

3我国城市化当前水平和发展空间伴随着经济的发展,我国的城市化进程日益加快。

自1949年至2003年,我国的城市数量已由132个增加到660个,全国的城镇人口已经增加到5亿多人,城镇人口占总人口的比重由12.5%上升到40.53%。

在城市数量迅速增加的同时,城市的各项功能也趋于完善,城市体系逐渐形成,城市作为社会、政治、经济、文化、科技及信息的中心地位日益凸现。

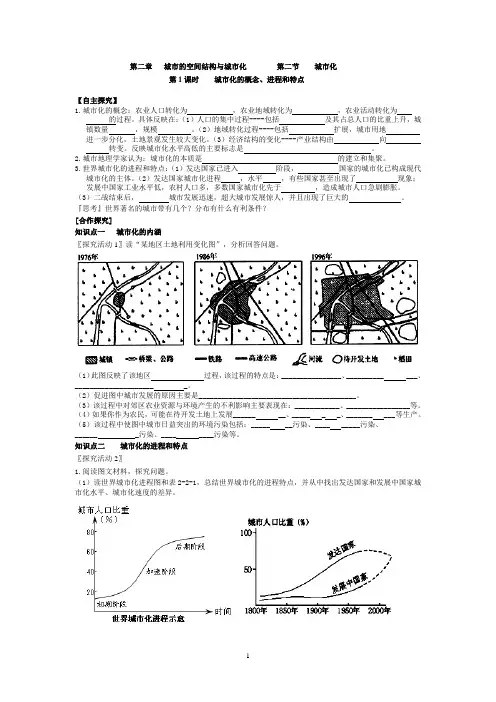

第二章城市的空间结构与城市化第二节城市化第1课时城市化的概念、进程和特点【自主探究】1.城市化的概念:农业人口转化为,农业地域转化为,农业活动转化为的过程。

具体反映在:(1)人口的集中过程----包括及其占总人口的比重上升,城镇数量,规模。

(2)地域转化过程----包括扩展,城市用地进一步分化,土地景观发生较大变化。

(3)经济结构的变化----产业结构由向转变。

反映城市化水平高低的主要标志是。

2.城市地理学家认为:城市化的本质是的建立和集聚。

3.世界城市化的进程和特点:(1)发达国家已进入阶段,国家的城市化已构成现代城市化的主体。

(2)发达国家城市化进程,水平,有些国家甚至出现了现象;发展中国家工业水平低,农村人口多,多数国家城市化先于,造成城市人口急剧膨胀。

(3)二战结束后,城市发展迅速,超大城市发展惊人,并且出现了巨大的。

『思考』世界著名的城市带有几个?分布有什么有利条件?[合作探究]知识点一城市化的内涵〖探究活动1〗读“某地区土地利用变化图”,分析回答问题。

(1)此图反映了该地区过程,该过程的特点是:________________、__________ ___、_____________________ _。

(2)促进图中城市发展的原因主要是__________________________________________。

(3)该过程中对郊区农业资源与环境产生的不利影响主要表现在:____________、_________________等。

(4)如果你作为农民,可能在待开发土地上发展______ __、_____ _ _、_______ ___等生产。

(5)该过程中使图中城市日益突出的环境污染包括:_____ __污染、____ _____污染、______ _污染、____ ____污染等。

知识点二城市化的进程和特点〖探究活动2〗1.阅读图文材料,探究问题。

(1)读世界城市化进程图和表2-2-1,总结世界城市化的进程特点,并从中找出发达国家和发展中国家城市化水平、城市化速度的差异。

城市化是一个地区的人口在城镇和城市相对集中的过程。

城市化也意味着城镇用地扩展,城市文化、城市生活方式和价值观在农村地域的扩散过程。

城市化(urbanization )城市化是一个城市形成以及人口向城市集聚的过程,是城市工业发展现代化、社会化的结果和外在表现。

不同的学科从不同的角度对城市化有不同的解释人口学人口学把城市化定义为农村人口转化为城镇人口的过程地理学地理学所研究的城市化是一个地区的人口在城镇和城市相对集中的过程。

社会学从社会学的角度来说,城市化就是农村生活方式转化为城市生活方式的过程。

经济学经济学上从工业化的角度来定义城市化,既认为城市化就是农村经济转化为城市化大生产的过程。

一.城市化的含义城市化,也有的学者称之为城镇化、都市化。

不同的学科从不同的角度对之有不同的解释,就目前来说,国内外学者对城市化的概念分别从人口学、地理学、社会学、经济学等角度予以了阐述。

1 .人口学人口学把城市化定义为农村人口转化为城镇人口的过程。

他们所说的城市化就是人口的城市化,指的是“人口向城市地区集中、或农业人口变为非农业人口的过程”。

中国的人口中大头是农民,目前我国城镇人口在36%左右,因此加快我国人口城市化的步伐对于促进农村剩余劳动力的转移、实现农村经济的增长有着很重要的战略意义。

2. 社会学从社会学的角度来说,城市化就是农村生活方式转化为城市生活方式的过程。

发展不是目的,只是一种手段,其根本目的还是为了提高人民的生活水平,改善人们的生活质量,促进人的技能和素质的提高,提高人类社会的整体发展水平,使人与人、人与自然关系达到和谐发展。

3 经济学经济学上从工业化的角度来定义城市化,既认为城市化就是农村经济转化为城市化大生产的过程。

在现在看来城市化是工业化的必然结果。

一方面,工业化会加快农业生产的机械化水平、提高农业生产率,同时工业扩张为农村剩余劳动力提供了大量的就业机会;另一方面,农村的落后也会不利于城市地区的发展,从而影响整个国民经济的发展。

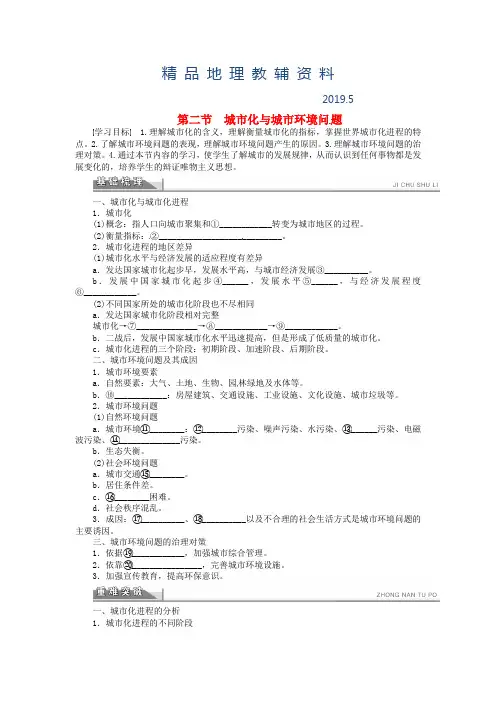

精品地理教辅资料2019.5第二节城市化与城市环境问题学习目标 1.理解城市化的含义,理解衡量城市化的指标,掌握世界城市化进程的特点。

2.了解城市环境问题的表现,理解城市环境问题产生的原因。

3.理解城市环境问题的治理对策。

4.通过本节内容的学习,使学生了解城市的发展规律,从而认识到任何事物都是发展变化的,培养学生的辩证唯物主义思想。

一、城市化与城市化进程1.城市化(1)概念:指人口向城市聚集和①____________转变为城市地区的过程。

(2)衡量指标:②____________________________。

2.城市化进程的地区差异(1)城市化水平与经济发展的适应程度有差异a.发达国家城市化起步早,发展水平高,与城市经济发展③__________。

b.发展中国家城市化起步④______,发展水平⑤______,与经济发展程度⑥____________。

(2)不同国家所处的城市化阶段也不尽相同a.发达国家城市化阶段相对完整城市化→⑦______________→⑧____________→⑨____________。

b.二战后,发展中国家城市化水平迅速提高,但是形成了低质量的城市化。

c.城市化进程的三个阶段:初期阶段、加速阶段、后期阶段。

二、城市环境问题及其成因1.城市环境要素a.自然要素:大气、土地、生物、园林绿地及水体等。

b.⑩____________:房屋建筑、交通设施、工业设施、文化设施、城市垃圾等。

2.城市环境问题(1)自然环境问题a.城市环境⑪________:⑫________污染、噪声污染、水污染、⑬______污染、电磁波污染、⑭______________污染。

b.生态失衡。

(2)社会环境问题a.城市交通⑮________。

b.居住条件差。

c.⑯________困难。

d.社会秩序混乱。

3.成因:⑰__________、⑱__________以及不合理的社会生活方式是城市环境问题的主要诱因。

什么是城市化?我国当前学术界比较关注城市化战略和道路问题,而对其前提性的问题——城市化水平与国民经济(或收入)水平的相关性或城市化与可持续性经济增长的相关性——却研究较少。

随着房地产业的衰退和国内城镇失业问题的加剧,应该对我国改革开放以来的“城市化”进行反思了。

一、什么是城市化?对于什么是城市化,已有很多的定义和说法,作者认为,正确把握城市化的内涵需要我们从表象和本质两个方面来看。

从表面和结果上看,城市化表现为国民经济中的非农产业吸纳了越来越多的劳动力、国民经济中的非农产业比重越来越大、居民不断由在农村生活转向城市生活,同时,也往往伴随着经济的快速增长。

从(经济学意义上的)本质来看,作者赞同以下说法:城市化是由于农业生产力的提高,农产品和农村劳动力的剩余越来越多、人们对非农产品的需求越来越多,加之人类对农产品需求的有限性及缺乏弹性和对非农产品需求的无限性,使得非农产品的价格水平高于农产品的价格水平、非农产业的平均比较收益高于农业,导致社会新增的生产要素不断地涌入非农产业、社会生产表现出对自然条件的依赖程度越来越低以及土地等生产要素使用集约化的趋势。

由此可见,城市化是生产力提高带来的人类需求结构和产业结构转变(需求由温饱型向发展型,社会生产由小农生产向工业化生产转变)以及生产集约化和可控化的社会进步过程。

对城市化的这种解释,不仅符合西方主流经济学的趋利避害的理性人假定、产品边际效用递减规律、生活必需品的需求(对价格的)弹性较低而奢侈品或需求层次较高产品的需求(对价格的)弹性较高的理论、人的个别消费欲望有限的常识,还符合马克思主义政治经济学的生产力决定生产关系(或生产方式)的论断。

但对我们来说,更重要的是要搞清楚:城市化对经济增长有什么作用、或者与国民收入水平究竟有什么关系?我们应该将城市化当作促进经济增长的手段吗?二、我国改革开放以来的城市化情况虽然在改革开放以后相当长时间内,我国政府采用了不少逆城市化的政策(如,城乡分离的户籍制度、异地读书的超编费或建校费制度、暂住证制度、大力发展小城镇的小城镇战略等),但这并不能阻挡因为城乡收入差距和农业比较收益低下等经济因素导致的生产要素从农村向城市转移的洪流,这可以从以下数据得到证实。

城市化的内涵及城市化的特点城市化是指人口、经济、社会结构不断向城市集中发展的过程。

它是人类社会经济发展的重要特征之一,也是现代化进程中的重要组成部分。

城市化具有以下几个方面的内涵:一、人口城市化:人口城市化是指农村人口向城市转移的过程。

随着城镇化进程的加快,农村居民不断涌向城市,城市人口逐渐增多。

人口城市化不仅是城市化的结果,也是城市化的动力。

人口城市化可以提高城市的经济规模和竞争力,促进城市经济的发展。

二、经济城市化:经济城市化是指经济活动在城市空间中的集聚和发展。

随着城市化进程的推进,城市成为经济发展的中心,吸引了大量资源要素的集聚。

城市的产业结构逐渐转型,由传统的农业、手工业向现代的工业、服务业转变,经济城市化也推动了城市的经济增长和提升。

三、社会城市化:社会城市化是指社会文化在城市中的集聚和发展。

随着城市化的加速进行,城市成为了人们生活和交流的中心,文化、教育、科技等资源在城市中得到了更好的利用和发展。

城市化也推动了社会结构的变迁和社会管理的现代化。

城市化的特点主要包括以下几个方面:一、人口集聚:城市化过程中,大量人口从农村涌向城市,导致城市人口急剧增加,形成人口集聚现象。

人口集聚会带来人口密度的增加,城市的规模也会逐渐扩大。

二、土地集约化:城市化促使土地资源的利用更加集约,通常采取垂直发展和高密度利用的方式。

高楼大厦的兴建以及地下空间的利用,都是城市土地集约化的表现。

三、经济多元化:城市化推动了城市经济结构的转型,传统的农业和手工业逐渐减弱,而现代的工业和服务业得到了发展。

城市经济的多元化使城市在经济上更具活力和竞争力。

四、社会分工:随着城市化的加速进行,城市的社会分工更加明确。

不同职业的人们在城市中分工合作,形成复杂的社会网络。

社会分工的明确使城市在生产力和创新能力上具有优势。

五、城市交通网络的发展:城市化使城市的交通需求增加,促进了城市交通网络的建设和发展。

公路、铁路、地铁、公共交通等交通设施的完善,提高了城市的交通效率和便捷性。

第八章城乡关系协调与管理第一部分要点一、教学要求通过本章的学习了解城市化发展阶段和特征,我国城市化发展的态势,我国现代城市化发展过程,城市中的农村人口的出路如何;理解城市边缘区与城中村的成因,城乡一体化的意义和发展要点;掌握城市化的概念和内涵,城市边缘区与城中村问题的管理对策。

二、教学内容本章从城市化的定义、内涵以及衡量指标出发,就人口从农村流向城市这一现象分析了城市化浪潮的成因以及国际经验表明的城市化进程的一般发展轨迹。

第二节总结了我国建国以来的现代城市化发展脉络。

第三节提出现阶段城市与乡村发生冲突的关键地带是城市边缘区和城中村,对城市边缘区进行了界定和特征分析,归纳了城市边缘区管理中存在的问题和可能的对策,对城中村进行了概念界定和成因、生命周期、影响的分析,提出了引导城中村城市化的对策。

第四节描绘了城乡协调发展的最高境界—城乡一体化的发展趋势。

第二部分练习题一、填空题1、纵观世界历史,一个国家工业化、现代化的过程,也是逐步实现____________的过程。

P2932、后工业社会最大的特点就是大多数劳动者不再从事农业和制造业,而是从事____________。

P2953、在工业化、城市化和整个社会的现代化历史进程中,____________的相互联系和相互作用始终是贯穿其中的主线。

P3014、城市化本质上是社会____________变革所引起的人类生产方式、生活方式和居住方式转变的过程,是传统的乡村社会向现代的城市社会演变的自然历史过程。

P2935、管理的理念仍停留在____________层面,导致了城市边缘区管理问题的复杂化和治理难度加大。

P3046、____________是随着多种产业集聚逐渐由乡村形态转变为现代化城市的过渡性社区。

P3067、社区建设的重点是搞好社区____________,解决好与社区居民密切相关的生活服务问题。

P3078、在缺乏政策引导及法规约束的条件下,____________往往是城市建设投资主体追求的唯一目标。

《城市化》讲义一、什么是城市化城市化,简单来说,就是人口从农村向城市集中,城市规模不断扩大,城市的功能和作用日益增强的过程。

在这个过程中,不仅是人口的迁移,还包括经济结构的转变、社会文化的变迁以及生活方式的改变。

当我们走在繁华的都市街道上,看到高楼大厦林立、车水马龙、熙熙攘攘的人群,这就是城市化的直观表现。

但城市化的内涵远不止于此。

它意味着更多的就业机会、更完善的基础设施、更丰富的文化娱乐活动以及更高效的公共服务。

二、城市化的发展历程城市化并非一蹴而就,而是经历了漫长的历史过程。

在工业革命之前,人类社会主要以农业为主,大多数人生活在农村,城市规模较小,功能相对单一。

工业革命的到来彻底改变了这一局面。

工厂的兴起需要大量的劳动力,人们纷纷从农村涌向城市,寻求工作机会。

这一时期,城市的数量迅速增加,规模不断扩大,城市的经济功能日益突出。

进入20 世纪,特别是第二次世界大战后,城市化进程进一步加快。

科技的进步、交通和通信的发展使得城市之间的联系更加紧密,形成了城市群和都市圈。

同时,发展中国家也开始了大规模的城市化进程。

三、城市化带来的影响1、经济方面城市化推动了经济的快速发展。

城市集中了大量的企业和人才,促进了产业的集聚和创新,提高了生产效率。

同时,城市的消费市场庞大,刺激了内需,带动了相关产业的发展。

2、社会方面城市化改变了人们的社会关系和生活方式。

在城市中,人们的社交圈子更加广泛,社会分工更加细化,职业选择更加多样。

但同时,城市化也带来了一些社会问题,如贫富差距、社会治安、住房紧张等。

3、环境方面城市的快速发展对环境造成了一定的压力。

交通拥堵导致尾气排放增加,工厂和建筑施工产生的噪音和粉尘污染,城市生活垃圾的处理等都是城市化过程中面临的环境挑战。

四、城市化过程中的问题与挑战1、城市规划不合理一些城市在发展过程中缺乏科学合理的规划,导致城市功能分区混乱,交通拥堵严重,公共设施不足。

2、资源短缺城市人口的快速增长使得水资源、能源等资源供应紧张,同时也给土地资源带来了巨大压力。

城市化的含义城市化城市发展进程的概述。

城市化是社会发展的历史过程,是工业革命的伴生现象,一般是指工业化过程中社会生产力的发展引起的地域空间上城镇数量的增加和城镇规模的扩大;农村人口向城镇的转移流动和集聚;城镇经济在国民经济中居主导地位,成为社会前进的主要基地;以及城市的经济关系和生活方式广泛地渗透到农村的一种持续发展的过程。

随着城市化程度的提高,城市在社会经济发展中的作用会不断增大。

城市化程度也是一个国家经济发达程度,特别是工业化水平高低的一个重要标志。

按照《中华人民共和国国家标准城市规划术语》对城市化的定义,是“人类生产与生活方式由农村型向城市型转化的历史过程,主要表现为农村人口转化为城市人口及城市不断发展完善的过程。

”一般认为城市化是一个国家或地区实现人口集聚、财富集聚、技术集聚和服务集聚的过程,同时也是一个生活方式转变、生产方式转变、组织方式转变和传统方式转变的过程。

城市化过程还包括诸如城市影响、城市传播和城市带动的外向式的扩散过程。

城市化实质上就是以内向式集聚为主和外向式推延为辅的综合作用的过程。

要注意城市化不单纯是农民进城,它意味着国民经济增长模式、国民生活形态和国民意识的重大转变。

缺乏城市化,工业化就难以加快步伐,信息革命也难以深入发展。

城市化进程虽然很需要政府的规划、指导和推动,但它更多的是通过人们趋利、求新的生产方式、交换方式和生活方式,由“看不见的手”自然推动的一个过程。

城市化是社会生产力发展的必然产物。

随着18世纪中叶英国的产业革命,工业的兴起和发展,城市化进程迅速加快。

但是,由于城市化研究的多学科性和城市化过程本身的复杂性,对城市化概念的界定,一直是众说纷纭,莫衷一是。

马克思指出现代的历史是乡村城市化。

美国新版的《世界城市》:“都市化是一个过程,包括两个方面的变化。

一是人口从乡村向城市运动,并在都市中从事非农工作;二是乡村生活方式向城市生活方式的转变,包括价值观、态度和行为等方面。