北京大学环境学院-吸收法净化气体污染物

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:27

实验15-2 序批示活性污泥法处理生活污水实验基本信息时间:2021年3月23日-3月30日地点:环境大楼124/125实验仪器:1m3中试SBR装置等一、实验目的1、学习和掌握SBR装置的运行原理与过程2、学习和掌握SBR装置处理污水的运行参数和影响因素3、掌握SV、SVI、MLSS,COD,NH4-N和NO3-N等指标的测定方法二、实验内容1.观察与实操SBR装置的运行过程(流入工序、反应工序、沉淀工序、排放工序、待机工序)。

2.测定SBR装置的污泥沉降比(SV)、污泥容积指数(SVI)、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)。

3. 绘制污泥增长曲线,并学会使用米门方程对COD降解进行定量拟合与分析,使用Mi-Men常数对SBR-1池和SBR-2池的有机物去除效果进行比较。

4. 污泥性能指标污泥沉降比(SV):取100ml曝气混合液于100ml量筒中,静置30min后污泥容积即为污泥沉降比。

混合液悬浮固体浓度(MLSS):取定量滤纸于103-105℃烘干0.5h,冷却至室温后称其质量W1。

然后将沉降污泥用该滤纸抽滤后,在103-105℃烘干2-3h,冷却至室温称重,记为W2。

按照如下公式计算:MLSS=W2−W1 0.1L污泥指数(SVI)按照如下公式计算;SVI=100ml W2−W1其中,MLSS反映了污泥的浓度,SV和SVI反映了污泥的松散程度和絮凝沉降性能。

三、实验原理(1)SBR简介序批式活性污泥处理法(Sequencing Batch Reactor,SBR),也称为间歇式活性污泥处理系统。

1914年,Fowler及他的学生首先采用SBR法处理城市污水,并随后在1920年于英格兰建立4座SBR污水厂。

我国第一座SBR污水厂于1985年创建于上海吴淞肉联厂。

SBR将有机物污染物降解与泥水混合物沉淀集为一体,组成简单,无需污泥回流,不设二沉池,在单一曝气池内通过控制曝气就能达到同时降解有机物和脱氮除磷的效果,因此SBR工艺在全世界范围内得到广泛应用。

环境工程学复习题(课程代码272336)一、名词解释1、堆肥化参考答案:利用自然界中广泛存在的微生物,通过人为的调节和控制,促进可生物降解的有机物向腐殖质转化的生物过程。

2、逆温参考答案:指对流层中某层次出现气温上热下冷的现象。

3、中位径(d c50)参考答案:指粒子群中将颗粒质量平分一半时所对应的颗粒的粒径。

4、富营养化参考答案:水体中N、P营养物质富集,引起藻类及其它浮游生物的迅速繁殖,水体溶解氧下降,使鱼类或其他生物大量死亡、水质恶化的现象5、农业退水参考答案:农作物栽培、牲畜饲养、农产品加工过程中排出的污水。

6、水环境容量参考答案:在满足水环境质量标准要求的前提下的最大允许污染负荷量,或称纳污能力。

7、污泥负荷参考答案:指单位时间单位微生物质量所承受的有机物的量,单位为kgBOD5/(kgMLVSS·d)。

8、物理性污染参考答案:物理环境中声、振动、电磁辐射、放射性、光、热等在特定时间和空间中的强度过高或过低,危害人体健康、生态环境、仪器设备,造成的污染或异常,就是物理性污染。

9、热解参考答案:指将有机物在无氧或缺氧状态下进行加热蒸馏,使有机物产生裂解,经冷凝后形成各种新的气体、液体和固体,从中提取燃料油、油脂和燃料气的过程。

10、自养型微生物参考答案:自养型微生物以无机物为底物(电子供体),其终点产物为二氧化碳、氨和水1/ 20等无机物,同时放出能量。

11、容积负荷参考答案:单位为:kgBOD5/(m3·d),指单位时间单位反应器容积所承受的有机物的量。

12、废物固化参考答案:指用物理-化学方法将有害废物固定或包封在惰性基材中,使之呈现化学稳定性或密封性的一种无害化处理方法。

13、理论烟气体积参考答案:燃料在供给理论空气量下完全燃烧,且生成的烟气中只有CO2、SO2、H2O、N2这四种气体,此时烟气所具有的体积为理论烟气体积(又称湿烟气体积)。

14、表面水力负荷参考答案:单位为m3/(m2·d),指单位时间内通过单位沉淀池表面积的污水流量。

北京市地方标准DB DB11/ 502—2007 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准Emission Standard of Air Pollutants for Municipal Solid Wastes Incineration2007-10-31 发布 2008-01-01 实施北京市环境保护局 北京市质量技术监督局发布 ICS 13.030.10Z 68备案号:21433—2007目 次前 言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 生活垃圾焚烧厂大气污染物排放限值 (2)5 生活垃圾焚烧技术要求 (2)6 监测方法 (3)7 标准实施 (3)附 录 A(资料性附录)二噁英同类物毒性当量因子表 (4)参考文献 (5)前 言为控制本市生活垃圾焚烧大气污染物排放, 保障人体健康和生态环境, 改善环境空气质量, 根据 《中 华人民共和国大气污染防治法》第七条的规定,制定本标准。

本标准为强制性标准。

本标准规定了生活垃圾焚烧装置 11 项大气污染物排放限值,其中,烟尘、一氧化碳、氮氧化物、 二氧化硫、氯化氢以及二噁英的排放限值严于国家标准;烟气黑度、汞、镉、铅的排放限值与国家标准 相同;新增加了不透光率指标。

本标准新增加了生活垃圾焚烧的污染控制技术要求。

本标准未做规定的,执行 GB 18485《生活垃圾焚烧污染控制标准》中有关规定。

本标准附录A 为资料性附录。

本标准为第一次发布。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市人民政府 2007年 10 月31 日批准。

本标准起草单位:北京大学环境学院、北京市固体废物管理中心。

本标准主要起草人:刘阳生、李立新、易莎、黄海林、马兰兰。

DB11/ 502—2007 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准1 范围本标准规定了生活垃圾焚烧炉大气污染物排放限值及污染控制技术要求。

本标准适用于现有生活垃圾焚烧设施的大气污染物排放控制以及新建、改建、扩建项目的设计、环 境影响评价、竣工验收以及建成后的污染控制。

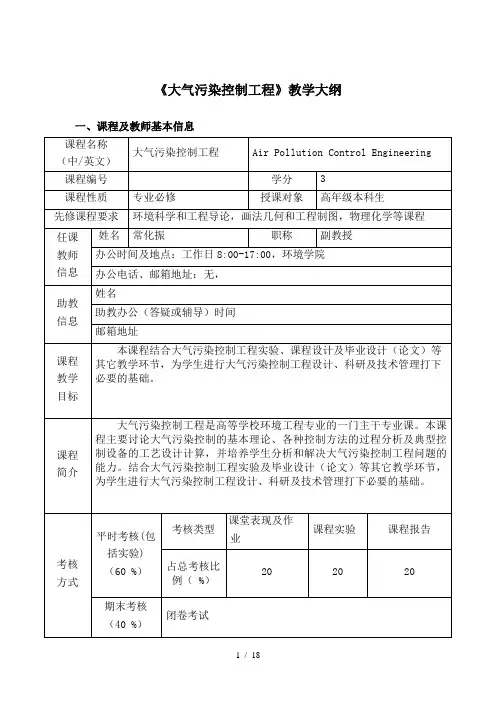

《大气污染控制工程》教学大纲一、课程及教师基本信息注1:平时考核( %)=课程作业( %)+研讨交流( %)+期中考核( %); 2:平时考核应占总成绩的40-70%。

二、教学进度及基本内容熟悉、了解”等;2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;3. 在教学过程中,“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献(包括按章节提供必读文献和参考文献)➢郝吉明、马广大、王书肖主编,《大气污染控制工程(第三版)》,高等教育出版社,2002➢郝吉明主编,《大气污染控制工程例题和习题集》,高等教育出版社,2003➢Noel De Nevers, 《Air Pollution Control Engineering》, McGRAW-HILL International Editions,清华大学出版社,2000课程负责人(签字):基层教学组织(教研室)负责人(签字):学院(系)、部主管领导(签字):学院(系)、部(盖章)_________年____月____日《大气污染控制工程》实验教学部分教学大纲一、课程基本信息二、教师基本信息三、实验项目四、实验安排实验一 SCR催化剂制备一、实验目的:深入了解SCR催化转化研究领域,加深对催化剂制备的认识,掌握相关的实验方法和技能。

二、实验步骤:1.称取一定量的仲钨酸胺和偏钒酸胺加入40mL去离子水中,加少量草酸促进溶解,适当加热促进溶解,至其完全溶解,制备一系列的不同钒、钨质量比的V-W溶液。

2.将TiO2(P25型)浸渍于活性组分溶液中,搅拌1h后,缓慢加热搅拌至浆糊状,3.置于烘箱中,在110度下干燥过夜。

4.最后于马弗炉上500度焙烧4h,自然冷却至室温。

5.研磨制得40-60目的V2O5-WO3/TiO2粉末。

三、实验数据记录实验二催化转化法去除氮氧化物一、实验意义和目的随着我国烟气和机动车尾气排放标准日益严格,对烟/尾气中的主要污染物氮氧化物(NOx)在富氧条件下的排放控制变得越来越紧迫,而其中最有效易行的就是选择性催化还原法(SCR)——通过在SCR装置或催化转化器将NOx转化为无害的氮气。

专家简介:戴瀚程,2006年获北京大学理学学士学位,2009年获德国慕尼黑理工大学【创新之路】Way of Innovation来,全球环境意识和环保行动力度已有空前提升,然而现实情况却表明,环境污染和气候变化治理的努力仍不足。

环境污染仍是困扰诸多地区的重要难题,气候变化的严重后果也接连显现,而人类还在继续给环境造成负担。

当前,全球超过80%的人口呼吸的空气质量超过世卫组织标准;亚马逊雨林被破坏的面积已超过英国国土面积的总和;在南极,冰川融化引起海平面上升;在新南威尔士,千年不遇的旱灾给生物多样性带来空前威胁……种种迹象都表明,工业革命以来不可持续的经济社会发展模式,很可能使地球已经在接近环境和气候的“临界点”。

目前,地球平均温度目前已经升高了约1℃。

I P C C历次《气候变化评估报告》指出,全球性气候变暖的根本原因是人类活动排放了大量以二氧化碳为主的温室气体。

2015年,联合国气候变化框架公约签署了里程碑式的《巴黎协定》,呼吁各国减少温室气体排放、实现21世纪末全球温升相比工业革命前不超过2℃的目标,并力争控制在1.5℃以内。

较之2℃温升,实现1.5℃目标将极大减轻气候风险并有广泛的协同效益,也意味着温升空间只剩下了0.5℃。

要守住1.5℃目标,全球必须在2050年实现净零排放,留给人类采取实质性行动的时间窗口已经很小了。

“我们必须脱碳”!为了人类共同的目标。

怎么办?作为世界上最大的发展中国家,近年来,中国秉持“绿水青山就是金山银山”的理念推进生态文明建设,在空气污染治理等方面取得了显著成效。

同时,中国从构建人类命运共同体的高度,积极引领全球应对气候变化,为环境治理提供了中国经验和力量。

中国科研工作者也持续为环境和气候问题的解决、全球可持续发展提供了见解和智慧。

作为青年学者,戴瀚程也致力于用科学理论和模型来助力“0.5℃难题”的解决。

他希望通过能源—环境—经济的系统评估,探究未来应如何转换经济动能,实现生态环境改善、人民健康和生活水平提高的多重目标。

爱考机构-北大考研-环境科学与工程学院研究生导师简介-倪晋仁倪晋仁系所:环境工程系职称:教授联系电话:86-10-62751185,62754290E-mail:nijinren@个人简介科研工作教学工作倪晋仁,男,汉族,1962年8月生,山西山阴人。

1978~1982年在武汉大学水利学院治河工程系念大学;1982~1989年在清华大学水利工程系先后师从黄万里、钱宁教授攻读硕士、博士学位;1989~1991年在北京大学城市与环境系做博士后研究。

曾在英国牛津大学工程科学系、日本北海道大学土木工程系和瑞士联邦苏黎世高等理工学院(ETH)环境工程研究所做访问学者。

1991年在北京大学被聘为副教授,1992年被聘为教授。

致力于推进北京大学环境工程学科建设,组建了北京大学环境工程研究所(1995)、教育部水沙科学重点实验室(2000)、环境学院环境工程系(2002)、环境工程实验室(2004),结合环境科学与工程学科整合的优势获得了学科博士点;启动了深圳研究生院环境工程专业学科建设(2004),倡议并组建了国立新加坡大学-北京大学-牛津大学(SPO)水与环境技术平台(2010),建立了北京市新型污水深度处理工程技术研究中心(2012),初步形成了北京大学环境工程学科研究团队。

开设《环境科学与工程前沿》等4门课程。

主要致力于水沙两相流理论及其在水环境模拟、河流动力地貌的拓展研究,同时开展水体污染控制理论与治理技术方面的探索。

提出了水沙两相流中悬浮颗粒垂直分布的统一公式,使得Rouse等10余家著名公式成为特例;从动理论出发实现了从低到高颗粒浓度分布的统一描述,提出并解释了两种不同分布类型形成的原因;将两相流研究方法扩展应用于风沙运动、泥石流运动研究,构建了大范围、多尺度的流域渐发性和突发性泥沙灾害的快速评估方法体系。

基于多相流理论拓展建立了物理-化学-生物耦合过程的模拟方法,实现了活性污泥体系的多相流模拟与优化。

紫外吸收法测定o3原理一、引言臭氧(O3)是一种非常重要的大气污染物,它的存在对人类健康和环境造成了极大的危害。

因此,精确测定大气中臭氧的浓度是非常重要的。

其中,紫外吸收法是一种被广泛采用的方法之一。

二、紫外吸收法概述紫外吸收法是利用臭氧对特定波长下紫外线的吸收特性进行测定臭氧浓度的方法。

该方法具有灵敏度高、精度高、响应时间短等优点,已经成为了国际上被广泛采用的标准方法之一。

三、紫外吸收法原理1. 臭氧对特定波长下紫外线的吸收特性在特定波长下,臭氧分子会吸收光子并转化为激发态(O3*),这个过程可以表示为:O3 + hν → O3*其中hν表示入射光子能量。

2. 臭氧激发态分解产生自由基由于激发态能量较高,所以容易分解产生自由基:O3* → O2 + O(自由基)3. 自由基再与臭氧反应自由基O和臭氧分子反应生成二氧化碳(CO2)和水(H2O):O + O3 → 2O2这个过程释放出热量和光子,其中一部分光子可以被检测器检测到。

4. 检测器测量光强度在特定波长下,检测器可测量到臭氧激发态产生的光强度。

通过比较样品和空白的吸收差异,可以计算出臭氧的浓度。

四、紫外吸收法操作步骤1. 样品采集首先需要采集大气中的样品。

常用的采样方法包括主动式采样和被动式采样。

主动式采样是通过将空气抽入容器中进行采集;被动式采样则是利用吸附剂进行吸附。

2. 样品处理将采集到的样品经过处理后,得到可供测试的样品。

3. 测试仪器校准对测试仪器进行校准,以确保测试结果准确可靠。

4. 测试操作将处理后的样品注入测试仪器中,按照设定条件进行测试。

在测试过程中,需要注意保持实验室的温度和湿度稳定,以确保测试结果的准确性。

5. 结果计算通过比较样品和空白的吸收差异,可以计算出臭氧的浓度。

五、紫外吸收法应用领域紫外吸收法广泛应用于大气污染监测、工业废气排放监测、室内空气质量监测等领域。

同时,在环境保护和健康领域也有着重要的应用价值。

六、总结紫外吸收法是一种灵敏度高、精度高、响应时间短等优点的臭氧浓度检测方法。

吸收法脱除废气中的 二氧化硫大连理工大学环境与生命学院实验目的1. 在一定条件下,以一定浓度的碱液吸收废气中二 氧化硫,测定二氧化硫吸收效率及吸收速率。

2. 其他条件不变,仅改变入塔废气流量,也就是改 变空塔气速和液气比,考察对二氧化硫吸收效率和 吸收速率的影响。

实验原理本实验按工业上碱性废水脱尘除硫装置设计,完成模 拟的烟道气脱硫实验。

其基本原理是在化学吸收塔中,含 硫烟气与碱液逆向接触,进行化学反应,将气态二氧化硫 转化为无害的盐类物质。

在实际工程中,往往采用热电厂 的废碱性溶液作为碱液,此法具有投资省,运行费用低, 脱硫除尘效果好,以废治废的效果优势,是一种较好的烟 气湿式脱硫新方法。

实验装置放空 放空 放空去分析空气压力表 1--空气泵 6--碱液槽 主空气管线 净化气管线转子流量计 2--干燥器 7--碱液泵 3--SO 钢瓶 8--反应管 管线 碱液管线毛细管流量计 4--混合气 9--水准瓶 混合气管线 碘 液四通阀 5--吸收塔 10--量气管 放空气管线 指 示 液实验步骤1. 利用空气和钢瓶SO2,以直流配气法制备SO2体积分数(10-6)为1500左 右的原料气。

2. 启动空气泵,调节到所需流量。

打开液体SO2钢瓶顶阀,逐步开启两个 微调阀,直到毛细管流量计的指示液液柱高度达到所需SO2流量为止, 维持稳定。

3. 配制pH=10的NaOH溶液,放在储槽内,以泵提升,调节管路球阀,稳 定流入吸收塔顶部。

4. 在室温下,以pH=10 NaOH溶液,对恒定浓度、流量的SO2原料气,气 液逆流吸收,在塔出口用量筒和秒表测定碱液流量,并测定pH值。

同 时,测定塔进、出口气体中SO2含量。

5. 通过原料气放空量的调节,改变入塔的气量,而其他条件不变,再测定 塔进、出口气体中SO2含量和NaOH液pH值。

6. 通过调整碱液喷淋量,其他条件不变,再测定塔进、出口气体中SO2含 量和NaOH液pH值。

爱考机构-北大考研-城市与环境学院研究生导师简介-曹军首页>师资队伍>曹军曹军北京大学城环学院--资源与环境学地理系职称:副教授研究方向:可溶态有机物对重金属污染物在土壤中迁移过程的影响联系方式:北京大学城市与环境学院(邮编:100871)Tel:62758502个人简历科研课题主要论文教学与指导研究生曹军,女,北京大学城市与环境学院,副教授通讯地址:北京大学城市与环境学院,100871办公电话:62758502学历博士(自然地理学)北京大学城市与环境学系毕业时间:1,2005学士(自然地理学)<北京大学城市与环境学系毕业时间:7,1994工作经历97-北京大学城市与环境学院副教授主要研究方向:环境生物地球化学污染物在环境中的行为微量无机/有机污染物的生物有效性环境影响评价与环境风险评价研究项目02-2004可溶态有机物对重金属污染物在土壤中迁移过程的影响国家自然科学基金2008-2010半挥发持久性有机污染物被动采样装置,863国家高技术研究发展计划,2008-2010手性有机氯农药在土壤与植物中对映体选择性降解行为的研究,国家自然科学基金面上项目参与2005-2006ExposuremodelingforcopperinTianjin,China,国际铜协会2006全国土壤环境质量状况调查与评价,国家环保局2007-2012京津渤区域主要污染物的源解析与时空分布规律,国家科技部973计划项1993-95水生腐殖酸起源研究国家自然科学基金1993-95深圳河治理工程环境影响评估研究深圳-香港政府1997秦皇岛3-26海上油田环境影响评估壳牌石油公司1998盘锦Qing22深井环境影响评估研究壳牌石油公司1997天津ColArt颜料厂扩建环评研究ColArt公司01-2004典型微量有机污染物的区域环境过程国家自然科学基金周东旭;礼晓;杨意峰;岳大攀;刘志刚;张骞;关天嘉;杨宇;王文涛;曹军;陶澍,六六六在饲养鸡体内的残留水平[J],环境科学,2008,(1).裴娟,曹军,陶澍,.天津地区人群对铜(Cu)的暴露水平[J].农业环境科学学报,2006,(5).陶澍;骆永明;朱利中;王学军;曹军;李本纲;徐福留;张枝焕,典型微量有机污染物的区域环境过程[J],环境科学学报,2006,(1).林卉,曹军,陶澍.水溶性有机碳对玉米根部Cu吸收过程的影响[J].农业环境科学学报,2004,(6).龚钟明,曹军,李本纲,徐福留,陶澍,沈伟然,张文具,韩宝平,孙韧.天津地区土壤中六六六(HCH)的残留及分布特征[J].中国环境科学,2003,(3).张甲申,曹军,陶澍.土壤水溶性有机物的紫外光谱特征及地域分异[J].土壤学报,2003,(1).龚钟明,王学军,李本纲,曹军,徐福留,崔艳红,张文具,沈伟然,秦宝平,孙韧,陶澍.天津地区土壤中DDT的残留分布研究[J].环境科学学报,2003,(4).曹军,徐福留,李本纲,陶澍,林健枝.河水可溶性有机物与Cu~(2+)络合常数的确定[J].环境科学学报,2002,(3).曹军,徐福留,李本纲,陶澍,林健枝.河水DOC络合特性测定方法比较[J].环境科学,2002,(1).龚钟明,朱雪梅,崔艳红,徐福留,李本纲,曹军,陶澍,沈伟然,赵喜梅,韩兰香.天津市郊农田土壤中有机氯农药残留的局地分异[J].城市环境与城市生态,2002,(4).张甲珅,陶澍,曹军.中国东部土壤水溶性有机物含量与地域分异[J].土壤学报,2001,(3).陶澍,曹军,李本纲,徐福留,陈伟元.深圳市土壤微量元素含量成因分析[J].土壤学报,2001,(2).曹军,李本纲,徐福留,陶澍,林健枝.水体与土壤中天然有机物与铜的络合作用及其影响因素[J].环境科学学报,2001,(6).曹军,李本纲,徐福留,陶澍,林健枝.土壤中水溶性有机碳与铜的相互影响[J].环境化学,2001,(6).曹军,陶澍.土壤与沉积物中天然有机物释放过程的动力学研究[J].环境科学学报,1999,(3).Zhang,YX;Tao,S;Cao,J;etal.EmissionofpolycyclicaromatichydrocarbonsinChinabycou nty.ENVIRONMENTALSCIENCE&TECHNOLOGY,41(3):683-687FEB12007CaoJ,XueHB,SiggL.EffectsofpHandCacompetitiononcomplexationofcadmiumbyfulvicacidsandby naturalorganicligandsfromariverandalake.AQUATICGEOCHEMISTRY12(4):375-387DEC2006 Li,BG;Cao,J;Liu,WX;etal.GeostatisticalanalysisandkrigingofHexachlorocyclohexaneresiduesintop soilfromTianjin,China.ENVIRONMENTALPOLLUTION,142(3):567-575AUG2006Sigg,L;Black,F;Buffle,J;Cao,J;parisonofanalyticaltechniquesfordynamictracemetalspeciat ioninnaturalfreshwaters.ENVIRONMENTALSCIENCE&TECHNOLOGY,40(6):1934-1941MAR 152006Cao,J;Lam,KC;Dawson,RW;etal.TheeffectofpH,ionstrengthandreactantcontentonthecomplexation ofCu2+byvariousnaturalorganicligandsfromwaterandsoilinHongKong.CHEMOSPHERE,54(4):50 7-514JAN2004Tao,S;Cui,YH;Cao,J;etal.DeterminationofPAHsinwastewaterirrigatedagriculturalsoilusingaccelerat edsolventextraction.JOURNALOFENVIRONMENTALSCIENCEANDHEALTHPARTB-PESTIC IDESFOODCONTAMINANTSANDAGRICULTURALWASTES,37(2):141-1502002Tao,S;Lu,XX;Cao,J;etal.Acomparisonofthefragmentconstantandmolecularconnectivityindicesmod elsfornormalizedsorptioncoefficientestimation.WATERENVIRONMENTRESEARCH,73(3):307-313MAY-JUN2001Tao,S;Xu,S;Cao,J;etal.Bioavailabilityofapparentfulvicacidcomplexedcoppertofishgills.BULLETI NOFENVIRONMENTALCONTAMINATIONANDTOXICOLOGY,64(2):221-227FEB2000 Tao,S;Liang,T;Cao,J;etal.Synergisticeffectofcopperandleaduptakebyfish.ECOTOXICOLOGYAN DENVIRONMENTALSAFETY,44(2):190-195OCT1999Cao,J;Tao,S;Li,BG.Leachingkineticsofwatersolubleorganiccarbon(WSOC)fromuplandsoil.CHEM OSPHERE,39(11):1771-1780NOV1999Lu,XX;Tao,S;Cao,J;etal.Predictionoffishbioconcentrationfactorsofnonpolarorganicpollutantsbased onmolecularconnectivityindices.CHEMOSPHERE,39(6):987-999SEP1999Tao,S;Lam,KC;Cao,J;putersimulationofmetalcomplexdissociationduringfreemetaldetermi PUTERS&CHEMISTRY,23(1):61-681999教授课程"环境土壤学""微机应用""环境模型"。

爱考机构-北大考研-城市与环境学院研究生导师简介-徐福留首页>师资队伍>徐福留徐福留北京大学城市与环境学院--资源与环境学地理系职称:教授研究方向:系统生态学,环境生物地球化学,环境与资源管理联系地址:北京大学城市与环境学院(邮编:100871)Tel:86-10-62751177Email:xufl(at)(请将at改为@)个人简历科研课题主要论文教学与指导研究生基本情况姓名:徐福留地址:北京大学环境学院性别:男邮编:100871籍贯:安徽电话:86-10-62751177E-mail:xufl@学历1980-1984,学士,合肥工业大学,资源与环境1985-1988,硕士,西安地质学院,环境地球化学1995-1997,博士,丹麦皇家药学院,系统生态学工作简历1984.8-1985.8:助理工程师,安徽省煤田地质公司第三勘探队1988.8-1994.12:工程师,安徽省环境保护科学研究院1998.4-2000.3:博士后,北京大学城市与环境学系2000.4-2007.7:副教授,北京大学城市与环境学系/环境学院2007.8-现在:教授,北京大学城市与环境学院学术兼职编委:国际刊物《EcologicalModelling》(SCI源刊),1993—编委:国际刊物《EcosystemandCommunity》,2001—编委:国内核心期刊《湖泊科学》,2006—委员:国际生态模拟学会(ISEM),2006—委员:中国矿物岩石地球化学学会,环境地质地球化学专业委员会,2003—委员:中国地理学学会,环境地理与化学地理专业委员会,2004—常委理事:中国环境科学学会,水环境科学分会,2005—荣誉与奖励2006,北京大学正大优秀教师奖2004,教育部自然科学奖一等奖(排名第五)2004,北京大学优秀博士后奖2002,北京大学优秀班主任三等奖主持项目08-11,NSFC国家杰出青年基金项目:污染物表生行为与环境效应07-09,NSFC面上项目:湖泊多环芳烃归宿的多介质逸度模型03-05,NSFC面上项目:湖泊生态系统健康影响因素及其动力机制00-02,NSFC面上项目:浅水湖泊生态结构变化的模拟研究98-00,教育部留学回国基金项目:有机污染的生态健康效应98-00,人事部博士后基金项目:湖泊生态健康指标体系与评价方法95-97,欧共体居里基金项目:湖泊生态模型及生态系统健康研究93-94,安徽省环保局项目:安徽省生态环境预警系统研究93,日本JICA项目:中日环境政策对比研究93-94,国家计委重点项目:安徽省国土资源遥感应用研究92-93,合肥市科委项目:巢湖流域店埠河水质规划研究91-92,安徽省科委课题:安徽省宣州市城市环境规划研究参加项目07-11,国家973项目:京津渤区域复合污染过程、生态毒理效应及控制修复原理06-10,国家973项目:黄淮海地区湿地水生态过程、水环境效应及生态安全调控06-08,浙江省交通厅项目:高速公路建设对国家自然风景区的综合影响与对策研究01-06,NSFC创新研究群体项目:环境生物地球化学研究04-07,NSFC重点项目:环渤海西部多环芳烃的区域环境过程01-03,NSFC重点项目:典型微量有机物污染物的区域环境过程98-02,中加3×3合作项目:京津塘水资源可持续管理研究98-99,国家九·五重点科技攻关:环境质量多媒体课件研制89-91,国家环保局项目:黄山旅游容量研究89-90,国家环保局项目:安徽省小张庄生态村生态农业建设研究88-90,国家七·五攻关项目:长江铜陵段重金属环境容量研究85-87,国家305攻关项目:新疆南天山岩石、矿床及地球化学特征研究国际交流2006.8:访问讲学,韩国海洋科学研究院2003.8-2004.1:访问教授,京都大学,环境质量控制研究中心,日本政府资助2001.8-10:访问教授,香港中文大学(HKCU)环境科学中心,HKCU资助2001.7:访问学者,美国夏威夷大学东西方中心(EWC),EWC资助1995.1-12:访问学者,丹麦皇家医药大学,欧共体居里基金资助1993,10-12:进修,日本国际合作局(JICA)东京培训中心,JICA资助1.JorgensenS.E.,ConstansanR.,Xu,F.-L.“HandbookofEcologicalIndicatorsforAssessmentofEcosystemHealth”.CRCPress,2005,pp.439.2.Xu,F.-L,LamK.C.,ChenYongqin&TaoShu(2006).Restoratingmarinecoastalecosystemhealthasane wgoalforintegratedcatchmentmanagementinToloHarbour,HongKong,China.EnvironmentalManage ment37(4):540-552.(SCI)3.Xu,F.-L,Shan-ShanZhao,RichardW.Dawson,Jun-YiHao,YingZhang,ShuTao(2006).Atrianglemodelforevaluatingthesustaina bilitystatusandtrendsofeconomicdevelopment.EcologicalModelling,195:327-337.(SCI)4.Xu,F.-L,Zhen-YanZhao,WeiZhan,Shan-ShanZhao,R.W.Dawson,ShuTao(2005).AnEcosystemHealthIndexMethodology(EHIM)forLakeEcosystemHealthAssessment.EcologicalModelling:188(2-4) :327-339.(SCI)5.Xu,F.-L,m,Z.Y.Zhao,W.Zhan,Y.D.Chen&S.Tao(2004).MarineCoastalEcosystemHealthAs sessment:acasestudyofToloHarbour,HongKong,China.EcologicalModelling173(4):355-370.(SCI)6.Xu,F.-L,m,R.W.Dawson,S.Tao&Y.D.Chen(2004).TheLong-termTemporal-spatialDynami csofMarineCoastalWaterQualityintheToloHarbour,HongKong,China.J.Environ.Sci.(China),169(1): 161-166.(SCI)7.Xu,F.-L,S.Tao,R.W.Dawson&Z.R.Xu(2003).TheDistributionsandEffectsofNutrientsinthesedimentsofashalloweutrophicChineselake.H ydrobiologia492(1-3):85-93.(SCI)8.Xu,F.-L,TaoS.andR.W.Dawson(2002).System-levelresponsesoflakeecosystemstochemicalstresse susingexergyandstructuralexergyasecologicalindicators.Chemosphere46(2):173-185.(SCI)9.Xu,F.-L,TaoS.&R.S.Dawson(2002).Lakeecologicalmodel:historyanddevelopment.J.Environ.Sci. (China)14(2):255-263.(SCI)10.Xu,F.-L,S.Tao,R.W.Dawson,B.G.Li&J.Cao(2001).Lakeecosystemhealthassessment:indicatorsa ndmethods.WaterResearch35(13):3157-3167.(SCI)11.Xu,F.-L,R.W.Dawson,S.Tao,J.Cao&B.G.Li(2001).Amethodforlakeecosystemhealthassessment: anEcologicalModelingMethodanditsapplication.Hydrobiologica443(1-3):159-175.(SCI)12.Xu,F.-L,S.Tao,R.W.Dawson,B.G.Li(2001).AGIS-basedmethodoflakeeutrophicationassessment. EcologicalModelling144(2-3):231-244.(SCI)13.Xu,F.-L,Tao,S;Xu,ZR(1999).TherestorationofriparianwetlandsandmacrophytesinLakeChao,ane utrophicChineselake:possibilitiesandeffects.Hydrobiologica405:169-178.(SCI)14.Xu,F.-L,Jorgensen,SE;Tao,S;Li,BG(1999).Modelingtheeffectsofecologicalengineeringonecosys temhealthofashalloweutrophicChineselake(LakeChao).EcologicalModelling117(2-3):239-260.(SC I)15.Xu,F.-L,Jorgensen,SE;Tao,S(1999).Ecologicalindicatorsforassessingfreshwaterecosystemhealth. EcologicalModelling116(1):77-106.(SCI)16.Xu,F.L.(1997).Exergy&structuralexergyasecologicalindicatorsforthedevelopmentstateofLakeC haoecosystems.Ecol.Model.,99(1):41-49.(SCI)17.Xu,F.L.(1996).EcosystemhealthassessmentforLakeChao,kes &Reservoirs:Research&Management,2(2):101-109.(BA)18.YanjiaoXie,YingZhu,FuliuXu*,XianliLiu,BeiXue,ShuTao(2007).Amethodfordeterminingpyren einmucususingsynchronousfluorimetrywithmultiplestandardadditions.Chemosphere66(10):1878-1883.(SCI)19.ShuTao,FuliuXu,WenxingLiu,YanhongCui&RraymondM.CoveneyJR(2006).AChemicalExtract ionMethodforMimickingBioavailabilityofPolycyclicAromaticHydrocarbonstoWheatGrowninSoils ContainingVariousAmountsofOrganicMatter.EnvironmentalScience&Technology40(7):2219-2224. (SCI)20.TaoS,XuFL,WangXJ,LiuWX,GongZM,FangJY,ZhuLZ,LuoYM.(2005).Organochlorinepesticid esinagriculturalsoilandvegetablesfromTianjin,China.EnvironmentalScience&Technology39(8):249 4-2499.(SCI)21.HuHY,XuFL,LiBG,CaoJ,DawsonR,TaoS(2005).PredictionofthebioconcentrationfactorofPCBsi ingthemolecularconnectivityindexandfragmentconstantmodels.WaterEnvironmentReserach77(1):87-97.(SCI)22.WuSP,TaoS,XuFL,DawsonR,LanT,LiBG,CaoJ(2005).Polycyclicaromatichydrocarbonsindustfal linTianjin,China.ScienceofTheTotalEnvironment345(1-3):115-126.(SCI)23.GongZM,XuFL,DawsonR,CaoJ,LiuWX,LiBG,ShenWR,ZhangWJ,QinBP,SunR,TaoS(2004).Re siduesofhexachlorocyclohexaneisomersandtheirdistributioncharacteristicsinsoilsintheTianjinarea,C hina.ArchivesofEnvironmetalContaminationandToxicology46(4):432-437.(SCI)24.CaoHY,TaoS,XuFL,CoveneyRM,CaoJ,LiBG,LiuWX,WangXJ,HuJY,ShenWR,QinBP,SunR(20 04).MultimediafatemodelforhexachlorocyclohexaneinTianjin,China.EnvironmentalScience&Tech nology38(7):2126-2132.(SCI)25.GongZM,TaoS,XuFL,DawsonR,LiuWX,CuiYH,CaoJ,WangXJ,ShenWR,ZhangWJ,QingBP,Su nR(2004).LevelanddistributionofDDTinsurfacesoilsfromTianjin,China.Chemosphere54(8):1247-1 253.(SCI)26.Tao,S;Cui,YH;Xu,F;Li,BG;Cao,J;Liu,W;Schmitt,G;Wang,XJ;Shen,W;Qing,BP;Sun,R(2004).P olycyclicaromatichydrocarbons(PAHs)inagriculturalsoilandvegetablesfromTianjinSource:Scienceo fTheTotalEnvironment,320(1):11-24.(SCI)27.TaoS,ChenYJ,XuFL,CaoJ,LiBG(2003).Changesofcopperspeciationinmaizerhizospheresoil.Env iron.Pollut.,122(3):447-454.(SCI)28.ZhouZY,TaoS,XuFL,DawsonR(2003).Aphysical-mathematicalmodelforthetransportofheavymet alsandtoxicmatterfrompointsourcesbygeogasmicrobubbles.Ecol.Model.,161(1-2):139-149.(SCI) 29.Tao,S;Cao,HY;Liu,WX;Li,BG;Cao,J;Xu,FL;Wang,XJ;Coveney,RM;Shen,WR;Qin,BP;Sun,R(2 003).FatemodelingofphenanthrenewithregionalvariationinTianjin,China.EnvironmentalScience&T echnology,37(11):2453-2459.(SCI)30.TaoS,LiuGJ,XuFL,PanB(2002).Estimationofconditionalstabilityconstantforcopperbindingtofish p.Biochem.Physiolog y,133(1-2):219-226.(SCI)31.TaoS,XiXH,XuFL,DawsonR(2002).AQSARmodelforpredictingtoxicity(LC50)torainbowtrout. WaterResearch,36(11):2926-2930.(SCI)32.TaoS,LongAM,XuFL,DawsonRW(2002).Copperspeciationinthegillmicroenvironmentofcarp(C yprinuscarpio)atvariouslevelsofpH.Ecotox.Environ.Safe.52(3):221-226.(SCI)33.WangXL,TaoS,XuFL,DawsonRW,CaoJ,LiBG,FangJY(2002).Modelingthefateofbenzo[a]pyrene inthewastewater-irrigatedareasofTianjinwithafugacitymodel.J.Environ.Qual.31(3):896-903.(SCI) 34.TaoS,XiXH,XuFL,LiBG,CaoJ,DawsonR(2002).AfragmentconstantQSARmodelforevaluatingth eec50valuesoforganicchemicalstodaphniamagna,Environ.Pollu.,116(1):57-64.(SCI)35.TaoS,HuHY,XuFL,DawsonR,LiBG,CaoJ.(2001).QSARmodelingofbioconcentrationfactorsinfis hbasedonfragmentconstantsandstructuralcorrectionfactors,JEnviron.SciHealthB,36(5):631-649.(S CI)36.张颖,摆亚军,徐福留,陶澍(2006).河北水库及湖泊沉积物中DDT农药的残留特征与风险评估.环境科学学报,26(4):626-631.37.陶澍、骆永明、朱利中、王学军、曹军、李本纲、徐福留、张枝焕(2006).典型微量有机污染物的区域环境过程.环境科学学报26(1):168-171.38.徐福留,赵珊珊,郝君宜,张颖,詹巍,赵臻彦(2005)。

气体净化原理分析气体净化是指通过一系列物理、化学或生物方法将污染气体中的有害成分去除或转化,使其达到环境规定的排放标准。

本文将对常见的气体净化原理进行分析。

一、物理吸附物理吸附是一种利用吸附剂与目标气体之间的作用力将有害成分吸附在固体表面上的方法。

常见的吸附剂有活性炭、分子筛等。

其原理是通过吸附剂的大比表面积和微孔结构来吸附气体分子,从而实现净化的目的。

物理吸附具有简单、经济、易操作等优点,适用于低浓度有机物和挥发性气体的净化。

二、化学吸附化学吸附是指利用吸附剂与目标气体之间发生化学反应,将有害成分转化为无害或低毒的物质。

常见的化学吸附方法包括活性氧化、氧化还原和酸碱中和等。

其中,活性氧化主要利用高温条件下的氧化反应将有害气体转化为无害的气体或固体物质;氧化还原则是通过提供或接收电子,使有害气体发生氧化还原反应,达到净化的效果;酸碱中和则是利用酸碱中和反应将有害气体转化为盐类或水等无害物质。

三、光催化氧化光催化氧化是一种利用光催化材料将有害气体转化为无害物质的方法。

通常采用具有催化作用的半导体材料,如二氧化钛(TiO2)等。

当光照射在催化材料表面时,它会激发电子和空穴的产生,并加速氧化反应的进行,从而将有害气体转化为无害物质。

光催化氧化具有高效、无二次污染等优点,适用于低浓度有机废气和挥发性有机物的净化。

四、生物辅助净化生物辅助净化是指利用微生物的代谢活性将有害气体转化为无害物质的方法。

常见的生物辅助净化方法包括生物滤池、生物膜反应器和生物脱硫等。

通过将目标气体通过生物载体,如活性污泥、藻类等微生物固定化在载体上,通过微生物的代谢作用将有害气体转化为无害物质。

生物辅助净化具有高效、低能耗等优点,适用于有机废气和硫化物等有害气体的净化。

综上所述,气体净化的原理分析涵盖了物理吸附、化学吸附、光催化氧化和生物辅助净化等多种方法。

不同的净化原理适用于不同类型和浓度的有害气体,选择合适的净化方法对于保护环境和人类健康至关重要。