马王堆简帛(合阴阳)

- 格式:doc

- 大小:13.22 KB

- 文档页数:2

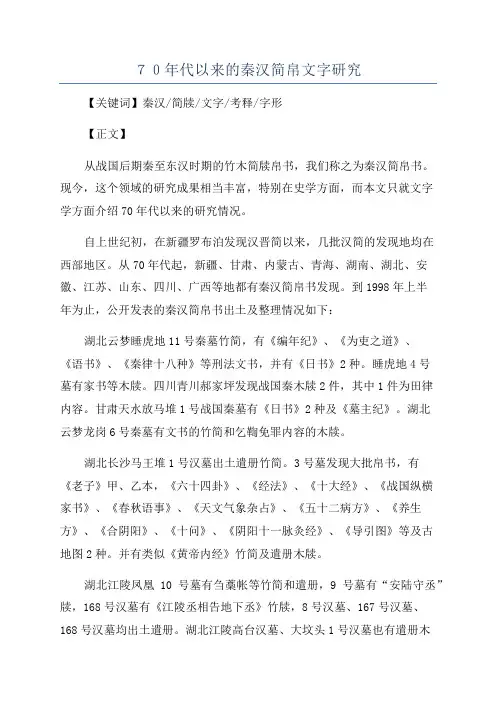

70年代以来的秦汉简帛文字研究【关键词】秦汉/简牍/文字/考释/字形【正文】从战国后期秦至东汉时期的竹木简牍帛书,我们称之为秦汉简帛书。

现今,这个领域的研究成果相当丰富,特别在史学方面,而本文只就文字学方面介绍70年代以来的研究情况。

自上世纪初,在新疆罗布泊发现汉晋简以来,几批汉简的发现地均在西部地区。

从70年代起,新疆、甘肃、内蒙古、青海、湖南、湖北、安徽、江苏、山东、四川、广西等地都有秦汉简帛书发现。

到1998年上半年为止,公开发表的秦汉简帛书出土及整理情况如下:湖北云梦睡虎地11号秦墓竹简,有《编年纪》、《为吏之道》、《语书》、《秦律十八种》等刑法文书,并有《日书》2种。

睡虎地4号墓有家书等木牍。

四川青川郝家坪发现战国秦木牍2件,其中1件为田律内容。

甘肃天水放马堆1号战国秦墓有《日书》2种及《墓主纪》。

湖北云梦龙岗6号秦墓有文书的竹简和乞鞫免罪内容的木牍。

湖北长沙马王堆1号汉墓出土遣册竹简。

3号墓发现大批帛书,有《老子》甲、乙本,《六十四卦》、《经法》、《十大经》、《战国纵横家书》、《春秋语事》、《天文气象杂占》、《五十二病方》、《养生方》、《合阴阳》、《十问》、《阴阳十一脉灸经》、《导引图》等及古地图2种。

并有类似《黄帝内经》竹简及遣册木牍。

湖北江陵凤凰10号墓有刍藁帐等竹简和遣册,9号墓有“安陆守丞”牍,168号汉墓有《江陵丞相告地下丞》竹牍,8号汉墓、167号汉墓、168号汉墓均出土遣册。

湖北江陵高台汉墓、大坟头1号汉墓也有遣册木牍。

湖北江陵张家山247号汉墓简牍有《奏谳书》、《脉书》、《引书》、《算数书》、《历谱》及遣册等等。

249号汉墓出土《日书》简、258号汉墓出土《历谱》简。

安徽阜阳双古堆汉汝阴侯墓出土《苍颉篇》、《诗经》、《万物》等。

山东临沂银雀山1号、2号汉墓都有竹简发现,1号墓有《孙子兵法》、《孙膑兵法》、《尉缭子》、《晏子》、《六韬》、《汉元光历谱》等。

河北定县八角廊汉墓有《论语》、《大戴礼记》、《孔子家语》等竹简。

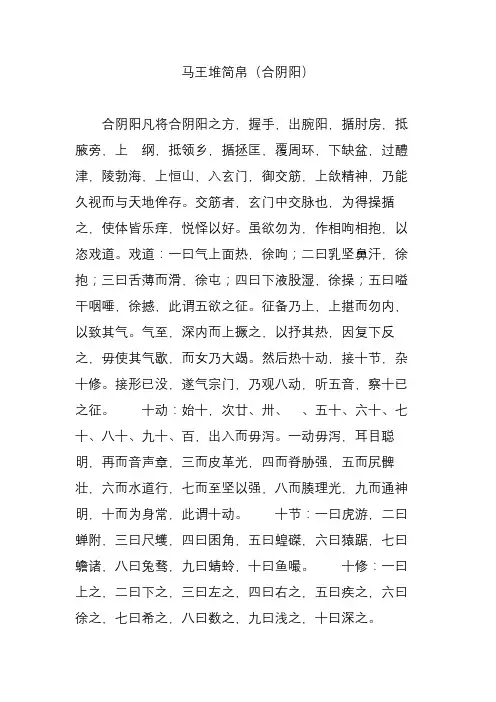

马王堆简帛(合阴阳)合阴阳凡将合阴阳之方,握手,出腕阳,揗肘房,抵腋旁,上纲,抵领乡,揗拯匡,覆周环,下缺盆,过醴津,陵勃海,上恒山,入玄门,御交筋,上欱精神,乃能久视而与天地侔存。

交筋者,玄门中交脉也,为得操揗之,使体皆乐痒,悦怿以好。

虽欲勿为,作相呴相抱,以恣戏道。

戏道:一曰气上面热,徐呴;二曰乳坚鼻汗,徐抱;三曰舌薄而滑,徐屯;四曰下液股湿,徐操;五曰嗌干咽唾,徐撼,此谓五欲之征。

征备乃上,上揕而勿内,以致其气。

气至,深内而上撅之,以抒其热,因复下反之,毋使其气歇,而女乃大竭。

然后热十动,接十节,杂十修。

接形已没,遂气宗门,乃观八动,听五音,察十已之征。

十动:始十,次廿、卅、、五十、六十、七十、八十、九十、百,出入而毋泻。

一动毋泻,耳目聪明,再而音声章,三而皮革光,四而脊胁强,五而尻髀壮,六而水道行,七而至坚以强,八而腠理光,九而通神明,十而为身常,此谓十动。

十节:一曰虎游,二曰蝉附,三曰尺蠖,四曰囷角,五曰蝗磔,六曰猿踞,七曰蟾诸,八曰兔骛,九曰蜻蛉,十曰鱼嘬。

十修:一曰上之,二曰下之,三曰左之,四曰右之,五曰疾之,六曰徐之,七曰希之,八曰数之,九曰浅之,十曰深之。

八动:一曰接手,二曰伸肘,三曰直踵,四曰侧钩,五曰上钩,六曰交股,七曰平踊,八曰振动。

夫接手者,欲腹之傅也;伸肘者,欲上之摩且距也;直踵者,深不及也;侧钩者,旁欲摩也;上钩者,欲下摩也;交股者,刺太过也;平踊者,欲浅也;振动者,欲人久持之也。

瘛息者,内急也;喘息,至美也;累哀者,玉策入而痒乃始也;吙者,盐甘甚也,啮者,身振动,欲人之久也。

昏者,男之精壮;早者,女之精积。

吾精以养女精,前脉皆动,皮肤气血皆作,故能发闭通塞,中府受输而盈。

十已之征:一已而清出,再已而臭如燔骨,三已而燥,四已而膏,五已而芗,六已而滑,七已而,八已而脂,九已而胶,十已而,已复滑,清复出,是谓大卒。

大卒之征,鼻汗唇白,手足皆作,尻不傅席,起而去,成死为薄。

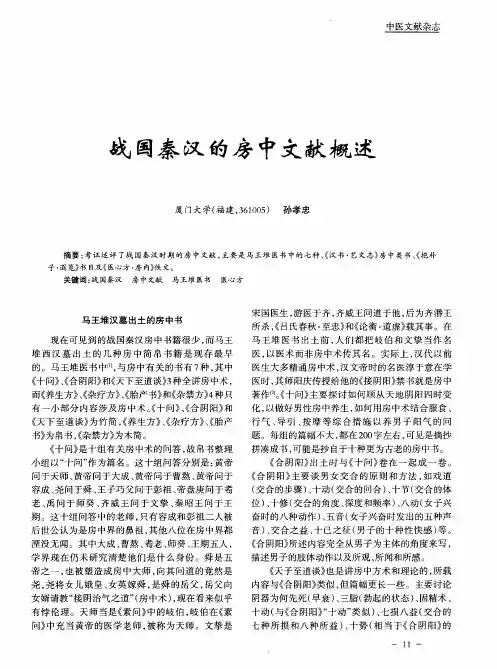

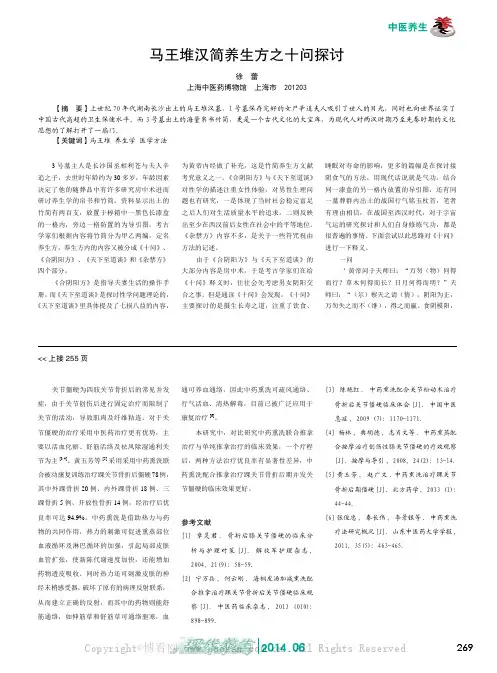

3号墓主人是长沙国丞相利苍与夫人辛追之子,去世时年龄约为30多岁,年龄因素决定了他的随葬品中有许多研究房中术进而研讨养生学的帛书和竹简。

资料显示出土的竹简有两百支,放置于椁箱中一黑色长漆盒的一格内,旁边一格防置的为导引图。

考古学家们根据内容将竹简分为甲乙两编,定名养生方,养生方内的内容又被分成《十问》、《合阴阳方》、《天下至道谈》和《杂禁方》四个部分。

《合阴阳方》是指导夫妻生活的操作手册,而《天下至道谈》是探讨性学问题理论的,《天下至道谈》里具体提及了七损八益的内容,马王堆汉简养生方之十问探讨徐 蕾上海中医药博物馆 上海市 201203【摘 要】上世纪70年代湖南长沙出土的马王堆汉墓,1号墓保存完好的女尸辛追夫人吸引了世人的目光,同时也向世界证实了中国古代高超的卫生保健水平。

而3号墓出土的海量帛书竹简,更是一个古代文化的大宝库,为现代人对两汉时期乃至先秦时期的文化思想的了解打开了一扇门。

【关键词】马王堆 养生学 医学方法为黄帝内经做了补充,这是竹简养生方文献考究意义之一。

《合阴阳方》与《天下至道谈》对性学的描述注重女性体验,对男性生理问题也有研究,一是体现了当时社会稳定富足之后人们对生活质量水平的追求,二则反映出至少在西汉前后女性在社会中的平等地位。

《杂禁方》内容不多,是关于一些符咒祝由方法的记述。

由于《合阴阳方》与《天下至道谈》的大部分内容是房中术,于是考古学家们在给《十问》释义时,往往会先考虑男女阴阳交合之事。

但是通读《十问》会发现,《十问》主要探讨的是摄生长寿之道,注重了饮食、睡眠对寿命的影响,更多的篇幅是在探讨接阴食气的方法,用现代话说就是气功,结合同一漆盒的另一格内放置的导引图,还有同一墓葬群内出土的战国行气铭玉杖首,笔者有理由相信,在战国至西汉时代,对于宇宙气运的研究探讨和人们自身修炼气功,都是很普遍的事情。

下面尝试以此思路对《十问》进行一下释义。

一问‘ 黄帝问于天师曰:“万勿(物)何得而行?草木何得而长?日月何得而明?”天师曰:“(尔)察天之请(情),阴阳为正,万勿失之而不(继),得之而羸。

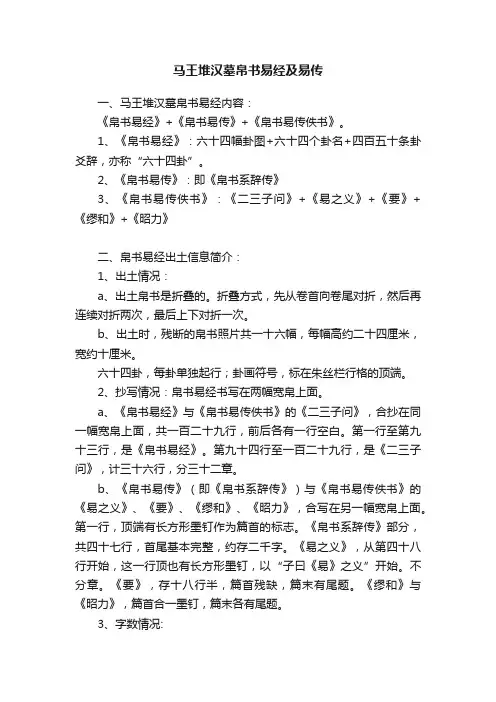

马王堆汉墓帛书易经及易传一、马王堆汉墓帛书易经内容:《帛书易经》+《帛书易传》+《帛书易传佚书》。

1、《帛书易经》:六十四幅卦图+六十四个卦名+四百五十条卦爻辞,亦称“六十四卦”。

2、《帛书易传》:即《帛书系辞传》3、《帛书易传佚书》:《二三子问》+《易之义》+《要》+《缪和》+《昭力》二、帛书易经出土信息简介:1、出土情况:a、出土帛书是折叠的。

折叠方式,先从卷首向卷尾对折,然后再连续对折两次,最后上下对折一次。

b、出土时,残断的帛书照片共一十六幅,每幅高约二十四厘米,宽约十厘米。

六十四卦,每卦单独起行;卦画符号,标在朱丝栏行格的顶端。

2、抄写情况:帛书易经书写在两幅宽帛上面。

a、《帛书易经》与《帛书易传佚书》的《二三子问》,合抄在同一幅宽帛上面,共一百二十九行,前后各有一行空白。

第一行至第九十三行,是《帛书易经》。

第九十四行至一百二十九行,是《二三子问》,计三十六行,分三十二章。

b、《帛书易传》(即《帛书系辞传》)与《帛书易传佚书》的《易之义》、《要》、《缪和》、《昭力》,合写在另一幅宽帛上面。

第一行,顶端有长方形墨钉作为篇首的标志。

《帛书系辞传》部分,共四十七行,首尾基本完整,约存二千字。

《易之义》,从第四十八行开始,这一行顶也有长方形墨钉,以“子曰《易》之义”开始。

不分章。

《要》,存十八行半,篇首残缺,篇末有尾题。

《缪和》与《昭力》,篇首合一墨钉,篇末各有尾题。

3、字数情况:a、《帛书易经》,共四千九百三十四字。

b、《帛书系辞传》,共三千三百五十七字。

c、《要》,帛书注明字数:一千六百四十八。

d、《昭力》,帛书篇末注明字数为:六千。

e、《易之义》,约三千一百余字。

f、《缪和》,约五千七百余字。

g、《二三子问》,两千六百一十九字。

三、帛书易经与传世本对比情况:1、《帛书易经》经文原字不同:《帛书易经》,有九百五十七个字(比例为19.39%),与王弼本《易经》不同。

2、《帛书易经》卦名不同:《帛书易经》,有三十五个卦名,与王弼本《易经》不同。

以马王堆帛书《阴阳五行》篇订补《汉语大词典》九则陶浩;熊贵娟【摘要】马王堆汉墓帛书《阴阳五行》甲乙篇是汉代重要的数术文献之一,这批材料的内容与外形(文字)产生时期相同或接近,且口语性强,真实度高,具有极强的使用价值。

笔者从增补词条、增补义项、书证订补方面列举了九例来订补《汉语大词典》。

%The Theory of Yin-Yang and Five Elements in the silk books from Mawangdui is one of the most important divinatory documents in the Han Dynasty. This batch of materials (text) has the same or similar production period between the content and appearance, with strong oral language, reliable truth and wide usability. The author tries to supplement the Han Yu Da Ci Dian with nine cases from the perspectives of increasing new entries, explanations and evidences.【期刊名称】《重庆文理学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2017(036)001【总页数】5页(P55-59)【关键词】马王堆帛书;《阴阳五行》;订补;《汉语大词典》【作者】陶浩;熊贵娟【作者单位】西南大学汉语言文献研究所,重庆北碚 400715; 四川省马岭中学,四川泸州 646400;四川省马岭中学,四川泸州 646400【正文语种】中文【中图分类】H131马王堆汉墓帛书《阴阳五行》甲乙篇是汉代非常重要的方术文献之一。

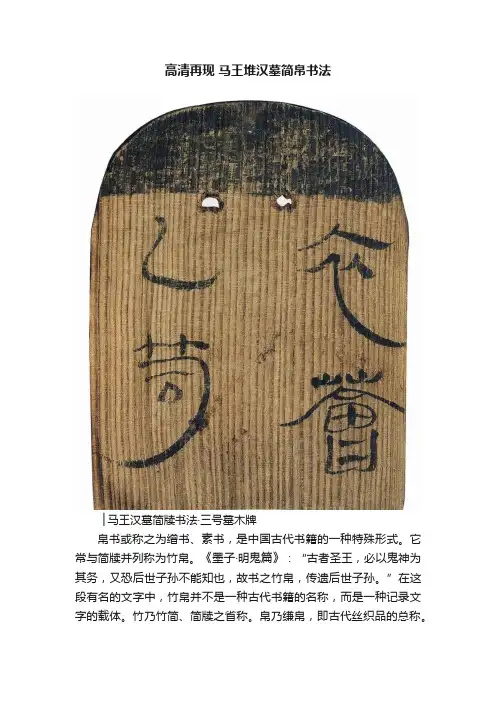

高清再现马王堆汉墓简帛书法▕ 马王汉墓简牍书法·三号墓木牌帛书或称之为缯书、素书,是中国古代书籍的一种特殊形式。

它常与简牍并列称为竹帛。

《墨子·明鬼篇》:“古者圣王,必以鬼神为其务,又恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙。

”在这段有名的文字中,竹帛并不是一种古代书籍的名称,而是一种记录文字的载体。

竹乃竹简、简牍之省称。

帛乃缣帛,即古代丝织品的总称。

所谓“书之竹帛”,也就是用文字在简牍和缣帛上记录下来的意思。

▕ 马王汉墓简帛书法·篆隶《五十二病方》(局部)1973年,位于湖南省长沙市芙蓉区东部五里牌的马王堆三号汉墓中发现大批西汉帛书。

这批帛书不仅数量多达10多万字,50余种文献,且在形制上第一次向世人形象地展示了古代文献类帛书的原始面目。

▕ 马王汉墓简帛书法·古隶一《战国纵横家书》局部马王堆汉墓的发现,为研究汉代初期埋葬制度、手工业和科技的发展及长沙国的历史、文化和社会生活等方面提供了重要资料。

同时,文字的记录也为书法研究提供了最新的材料。

▕ 马王汉墓简帛书法·古隶二《五行》局部马王堆汉墓简牍帛书分别用篆隶、汉隶和界篆、隶之间的古隶写成,其中相当一部分是经历秦始皇『焚书坑儒』后尚存、已堙没两千馀年的古佚书,也有一部分为现存古籍的不同版本,这为中国传统文献学科研究提供了十分丰富的实物及文献资料,无疑是中国考古史上一次空前的重大发现。

▕ 马王汉墓简帛书法·汉隶一《经法》局部▕ 马王汉墓简帛书法·汉隶二《相马经》局部马王堆汉墓帛书虽出土己有时日,但市面上一直缺少物美价廉的专帛书书法学习用书。

本系列特精选部分马王堆汉墓帛书汉隶类精品成册,以便读者观摩临习使用。

简帛书法大系·马王堆汉墓简帛书法《马王堆汉墓简牍书法》共六册,包括有:《马王堆汉墓简牍书法》《马王堆汉墓帛书书法·篆隶》《马王堆汉墓帛书书法·古隶(一)》《马王堆汉墓帛书书法·古隶(二)》《马王堆汉墓帛书书法·汉隶(一)》《马王堆汉墓帛书书法·汉隶(二)》几乎囊括了所有马王堆出土简牍帛书中的书法代表文献,如《十问》《合阴阳》《杂禁方》《天下至道谈》《阴阳五行》甲篇、《五十二病方》《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》甲本、《养生方》《胎产书》《房内记》《疗射工毒方》《春秋事语》《战国纵横家》《老子》甲乙本、《周易》《相马经》等。

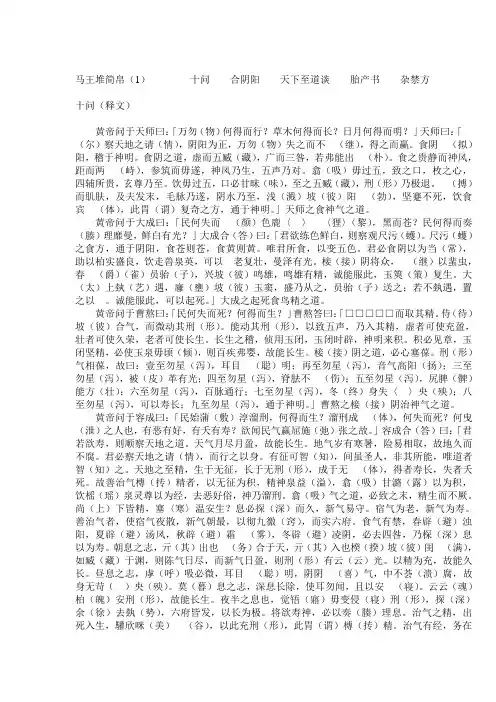

马王堆简帛(1)十问合阴阳天下至道谈胎产书杂禁方十问(释文)黄帝问于天师曰:「万勿(物)何得而行?草木何得而长?日月何得而明?」天师曰:「 (尔)察天地之请(情),阴阳为正,万勿(物)失之而不 (继),得之而赢。

食阴 (拟)阳,稽于神明。

食阴之道,虚而五臧(藏),广而三咎,若弗能出 (朴)。

食之贵静而神风,距而两 (峙),参筑而毋遂,神风乃生,五声乃对。

翕(吸)毋过五,致之口,枚之心,四辅所贵,玄尊乃至。

饮毋过五,口必甘昧(味),至之五臧(藏),刑(形)乃极退。

(搏)而肌肤,及夫发末,毛脉乃遂,阴水乃至,浅(溅)坡(彼)阳 (勃),坚蹇不死,饮食宾 (体),此胃(谓)复奇之方,通于神明。

」天师之食神气之道。

黄帝问于大成曰:「民何失而 (颜)色鹿〈 〉 〈狸〉(黎),黑而苍?民何得而奏(腠)理靡曼,鲜白有光?」大成合(答)曰:「君欲练色鲜白,则察观尺污(蠖)。

尺污(蠖)之食方,通于阴阳,食苍则苍,食黄则黄。

唯君所食,以变五色。

君必食阴以为当(常),助以柏实盛良,饮走兽泉英,可以 老复壮,曼泽有光。

椄(接)阴将众, (继)以蜚虫,春 (爵)(雀)员骀(子),兴坡(彼)鸣雄,鸣雄有精,诚能服此,玉筴(策)复生。

大(太)上埶(艺)遇,廱(壅)坡(彼)玉窦,盛乃从之,员骀(子)送之;若不埶遇,置之以 。

诚能服此,可以起死。

」大成之起死食鸟精之道。

黄帝问于曹熬曰:「民何失而死?何得而生?」曹熬答曰:「□□□□□而取其精。

侍(待)坡(彼)合气,而微动其刑(形)。

能动其刑(形),以致五声,乃入其精,虚者可使充盈,壮者可使久荣,老者可使长生。

长生之稽,侦用玉闭,玉闭时辟,神明来积。

积必见章,玉闭坚精,必使玉泉毋顷(倾),则百疾弗婴,故能长生。

椄(接)阴之道,必心塞葆。

刑(形)气相葆,故曰:壹至勿星(泻),耳目 (聪)明;再至勿星(泻),音气高阳(扬);三至勿星(泻),被(皮)革有光;四至勿星(泻),脊胠不 (伤);五至勿星(泻),尻脾(髀)能方(壮);六至勿星(泻),百脉通行;七至勿星(泻),冬(终)身失〈 〉央(殃);八至勿星(泻),可以寿长;九至勿星(泻),通于神明。

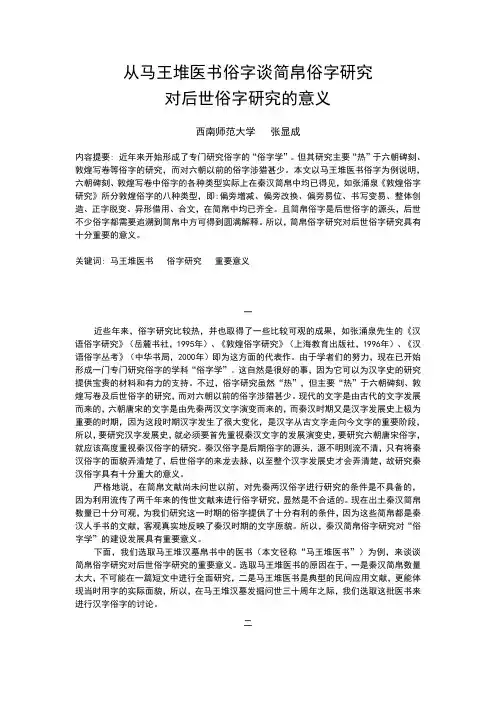

从马王堆医书俗字谈简帛俗字研究对后世俗字研究的意义西南师范大学张显成内容提要: 近年来开始形成了专门研究俗字的“俗字学”。

但其研究主要“热”于六朝碑刻、敦煌写卷等俗字的研究,而对六朝以前的俗字涉猎甚少。

本文以马王堆医书俗字为例说明,六朝碑刻、敦煌写卷中俗字的各种类型实际上在秦汉简帛中均已得见,如张涌泉《敦煌俗字研究》所分敦煌俗字的八种类型,即:偏旁增减、偏旁改换、偏旁易位、书写变易、整体创造、正字脱变、异形借用、合文,在简帛中均已齐全。

且简帛俗字是后世俗字的源头,后世不少俗字都需要追溯到简帛中方可得到圆满解释。

所以,简帛俗字研究对后世俗字研究具有十分重要的意义。

关键词: 马王堆医书俗字研究重要意义一近些年来,俗字研究比较热,并也取得了一些比较可观的成果,如张涌泉先生的《汉语俗字研究》(岳麓书社,1995年)、《敦煌俗字研究》(上海教育出版社,1996年)、《汉语俗字丛考》(中华书局,2000年)即为这方面的代表作。

由于学者们的努力,现在已开始形成一门专门研究俗字的学科“俗字学”。

这自然是很好的事,因为它可以为汉字史的研究提供宝贵的材料和有力的支持。

不过,俗字研究虽然“热”,但主要“热”于六朝碑刻、敦煌写卷及后世俗字的研究,而对六朝以前的俗字涉猎甚少。

现代的文字是由古代的文字发展而来的,六朝唐宋的文字是由先秦两汉文字演变而来的,而秦汉时期又是汉字发展史上极为重要的时期,因为这段时期汉字发生了很大变化,是汉字从古文字走向今文字的重要阶段,所以,要研究汉字发展史,就必须要首先重视秦汉文字的发展演变史,要研究六朝唐宋俗字,就应该高度重视秦汉俗字的研究。

秦汉俗字是后期俗字的源头,源不明则流不清,只有将秦汉俗字的面貌弄清楚了,后世俗字的来龙去脉,以至整个汉字发展史才会弄清楚,故研究秦汉俗字具有十分重大的意义。

严格地说,在简帛文献尚未问世以前,对先秦两汉俗字进行研究的条件是不具备的,因为利用流传了两千年来的传世文献来进行俗字研究,显然是不合适的。

马王堆里的古代医学著作1972年初到1974年初,考古工作者在长沙市东郊一个名为“马王堆”的小山上对三座汉墓展开发掘工作。

首先被打开的是一号墓,历经两千年不腐的西汉女尸辛追夫人吸引了全世界的目光,而就在人们把目光投向另两座古墓,期待着再现不腐奇迹的时候,另一项足以改写整个医学史的考古大发现,在人们毫无准备的情况下突现了。

《阴阳十一脉灸经》(甲本)书影在1973年底发掘的马王堆三号汉墓中,出土了大量的帛书和竹木简,都是汉文帝十二年(公元前168年)下葬的。

这批帛书共计有20多种,约12万字,其中有相当一部分是医药学方面的著作。

包括《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》(甲本)、《脉法》、《阴阳脉死候》、《五十二病方》、《却谷食气》、《阴阳十一脉灸经》(乙本)、《导引图》、《养生方》、《杂疗方》和《胎产书》,以上共11种,由于《阴阳十一脉灸经》有甲、乙两种版本,文字基本相同,可以算一种,即实际上是10种。

马王堆三号汉墓还出土竹木简200支,包括《十问》、《合阴阳》、《杂禁方》、《天下至道谈》4种,全部为医书。

以上14种著作,都是后世早已失传的古代医书,《汉书·艺文志》也未见著录,它们的出土填补了我国医学史上的空白。

这批帛书与竹木简虽然抄写于秦汉年间,但其成书年代却要早得多。

过去中医界公认的可能成书于西汉的《黄帝内经》是我国现存最早的医书,但马王堆医书的出土,则让我们将目光提前到更早的春秋战国时代,这对研究西汉以前的医学发展情况,有着极高的学术价值。

《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》甲、乙本,全面地论述了人体十一条经脉的循行走向及所主治疾病,是我国迄今已知最早论述经脉的医学文献。

在公认的中医理论源头——《黄帝内经》中,十分重视脏腑经络学说。

在《灵枢·经脉》篇中,详尽论述了人体的十二条经脉。

而将此篇与马王堆出土的两部古脉灸经相对比,我们惊奇的发现,无论是从内容到词句,均颇有相似之处,它们之间很可能有着某种血缘继承关系,即两书为《灵枢·经脉》篇的祖本。

马王堆合阴阳的译文

《马王堆房中书·合阴阳》原文译文如下:

凡是将要学习合阴阳的方法,首先要练习手势,伸出左手握住右手腕,抬起左肘臂与肩平,抵住腋下,手背紧贴胸部,环绕左缺盆,经过左膺窗,抵住左肩甲中,横过左季胁,经过左髋骰,上至左髂骨上窍,进入右肾门,引导会阴部脉气,使全身血液循流灌注。

然后才能长时间地与天地相提并论而共存。

交筋是肾门中交会之脉,不可随意操弄它,使身体感到舒适愉快才好。

以上信息仅供参考,具体内容以实际为准。

题目:马王堆房中书·合阴阳白话译文马王堆汉墓出土有大量文物,其中包括房中书。

房中书是被埋在一位叫张让的汉代皇帝的墓葬里的一册帛书。

房中书的内容繁复细致,涵盖了天文、历法、医药、易经等多个领域。

其中合阴阳篇,是关于阴阳五行的理论。

以下是合阴阳白话译文:一、起始1.1 乾坤之始,号为元,至,也。

1.2 其相表里,号为阴,阳,也。

1.3 阴阳交感,而变化自然,故诀之为道。

1.4 其积气,至为活形,靶为天地万物之指趋,而萌郁无穷。

1.5 物之质气,皆有阴阳,故能易散,能易合,阴阳之理,依次者物之本质也。

1.6 阴阳相摄,调育变化,天地四时,华英谐彩焉。

二、阴阳2.1 阴始阳之精,弱之至也。

2.2 阳始阴之精,强之至也。

2.3 阴阳相摈,因气感情,化生万物,而五色百味,皆能成焉。

2.4 阳之主,礻,日月星辰,而阴之主,水土草木,以精为用乎?2.5 阴阳之衡,不得弗抗,不得弗摈,以职作用乎?2.6 有所遇会,道殊功异,竟其事也。

三、五行3.1 金主西方,白气寒也。

3.2 木主东方,青气生也。

3.3 水主北方,黑气壮也。

3.4 火主南方,赤气炎也。

3.5 土主中央,黄气润也。

3.6 五行相生,水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。

3.7 五行相克,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

3.8 五行之道,造化常然,无有失常,无有更始。

四、生克4.1 阴盛则阳衰,阳盛则阴衰,以成其功,以代其用。

4.2 否则萌生豫发,为无用功,为常反义。

4.3 其克相生,其用相适,一道而行,万物可致。

4.4 道之于事,不得不尽,不得不止,以圆其事用。

4.5 总其道,阴阳调合,五行和畅,天地之道,如此而已。

五、总结5.1 合阴阳者,万事之源也。

5.2 依其理行,则天地之道,不能不然。

5.3 得其要领,则无以过略矣,天地之道,小知备矣。

合阴阳乃天地万物之本原,阐明了阴阳五行的相互关系及其在自然界中的作用。

阴阳之道,五行之理,贯穿着宇宙的运行规律,成就了天地间物质的生成、生长、腐化、循环等种种过程。

马王堆合阴阳的白话文马王堆(Mawangdui)位于湖南省长沙市,是一个古老而神秘的地方。

马王堆一向被认为是古代阴阳文化的中心,古阴阳文化之最精髓就是马王堆合阴阳的白话文。

白话文是一种古代的抽象的文字,其中有大量的绘画,其中大量的符号代表着不同的意义。

这些符号可以用来表达不同的思想,并且反映出古代社会中阴阳的平衡。

在古代的时候,人们把马王堆的白话文当作神一样的文字,并将其称为“神文”,这些符号代表着不同的宗教信仰、文化和观念,展示出古老文明对阴阳平衡观念的理解。

马王堆合阴阳的白话文具有极为丰富的文化内涵,体现出古老文明对阴阳文明的理解。

它包含了古代文化在阴阳文化方面所具有的精髓,并将其纳入古代社会中。

马王堆合阴阳的白话文在社会结构中起了极为重要的作用,这也是它被古代人们称为神文的原因。

马王堆合阴阳的白话文还体现了古老文明对自然现象的理解。

这些符号体现出古代文明对自然现象的深刻认识,如昼夜、四季的变化、风的变化,以及草木的生长和衰落等等。

这些古代的文字在当今也仍然保留有许多令人深思的内容,令人惊叹古老文明的智慧与奇异。

古老文明对阴阳文明的理解,以及他们对自然现象的深刻认识,都是体现在马王堆合阴阳的白话文中的,为我们提供了很多有价值的珍贵文化资料。

今天,在科技的兴盛年代里,希望我们能够充分利用好古老文明智慧的精华,为当今的文明提供元素。

同时,也可以继承古老文明对阴阳文明的理解,继续为人类发展探索新的可能性。

马王堆合阴阳的白话文是古老社会文明发展的象征,也是我们社会发展进步的注解。

马王堆“神文”中所表现出来的社会和自然现象的深刻认知,可以让我们尊敬于此古老文明,也可以为文明发展的进程提供一种独特的视角。

希望更多的人能够去了解和发掘马王堆合阴阳的白话文,为我们的文明提供一个更加美好的未来。

湖南长沙马王堆3号汉墓出土老子帛书介绍湖南长沙马王堆3号汉墓出土老子帛书介绍1973年12月至1974年初,湖南省博物馆在长沙市马王堆发掘了2号和3号两座汉墓。

其中在3号墓中出土了一批具有重要历史价值的古代竹简和帛书,一时震惊了中外学者。

根据该墓出土的一件纪年木牍,可以断定该墓下葬的年代是汉文帝前元12年(公元前168年),说明这些简帛在地下已经埋葬了二千一百四十多年了。

3号汉墓共出土竹木简600多枚,除220枚为古代医书外,其余皆为记录随葬器物的清单。

这批竹简保存的非常完整,字迹也十分清楚。

医书简的内容可以分为4种书,发表时分别为《十问》(竹简)、《合阴阳》(竹简)、《杂禁方》(木简)、《天下至道谈》(竹简)。

这些书中除《天下至道谈》原简有书题外,其余三种原简皆无书题,现在的书名为马王堆帛书整理组所拟定的。

这四种书的内容皆与房中和养身有关。

《十问》是以“养阳”为主要内容,包括服食、行气、道引、按摩等多种方法。

此书似采自多种房中书,当与《汉书·艺文志》著录的古房中书有密切关系,只不过是该书只限于养阳之方,是一种专题内容的摘录或汇编。

因书中设有黄帝、尧、王子巧父、盘庚、禹、齐威王、秦昭王等“十问”,故整理组拟书名为《十问》。

《合阴阳》主要讲的是性技巧。

因篇首有“凡将合阴阳之方”语,所以整理者拈以题篇。

全书分八章,第一章讲性交过程;第二章讲“十动”;第三章讲“十节”;第四章讲“十修”;第五章讲“八动”;第六章讲“五音”;第七章讲交合所益;第八章讲“十已之徵”。

《杂禁方》篇幅很短,主要是讲巫诅禁咒。

其中半数文字涉于房中,其内容多与《医心方》卷二十六《相爱方》相近。

《天下至道谈》的内容主要也是讲性技巧,多与《合阴阳》相同。

全书分二十章(前两章无篇题,后十八章有篇题);第一章讲为什么“阴阳九窍俱产而独先死”;第二章讲“三诣”;第三章讲“审操玉闭”;第四章至第八章讲“八益”、“七损”;第九章讲“合男女必有则”;第十章讲“十势”;第十一章讲“十修”;第十二章讲“八道”;第十三章为第十至十二章的总结;第十四章讲“八动”;第十八章讲“五音”;第十章讲“八观”;第十七章讲“五徵”与“五欲”;第十八章讲“三至”和“十已”;第十九章讲女性生殖器部位及“十已”后性高潮的反映。

马王堆帛书马王堆帛书是汉代文献最具重要意义的发现。

1973年在湖南长沙马王堆3号西汉墓出土的29件帛书,计12万余字。

大部分用朱丝栏墨书,字体有篆、隶两种,篆书写本写于汉高祖十一年(公元前196年)左右,隶书写本约写于汉初至汉文帝初年。

帛书内容涉及汉初政治、军事、思想、文化及科技等方面,学术价值很高。

其中包括:《老子》的甲、乙本及卷前卷后佚书。

《老子》甲本和卷后四篇佚书合抄为一个长卷,共465行,每行约30字。

《老子》乙本合卷前四篇佚书合抄在一幅整帛上,共252行,每行60~70余字不等。

两种写本都是《德经》在前,《道经》在后,上下篇的次序和今本正好相反;甲本、乙本的佚文,是研究儒家五行学说和汉初思想的宝贵资料。

《周易》及卷后佚书。

帛书《周易》包括两个部分,《六十四卦》和卷后佚书合抄为一卷,共129行;《系辞》和卷后几篇佚书合抄为一卷。

帛书《周易》比今本多4000余字。

《春秋》类佚书。

帛书中有两种属于《春秋》类的佚书。

一种类似《左传》的佚书,残损严重,存97行,共16章。

内容叙述春秋时代史实,每章各记一事,不相连贯,既不分国别,也没有据年。

史实有的与《左传》相合,但议论不同,有的为《左传》所未载。

现定名为《春秋事语》。

另一类佚书内容属于战国纵横家的言论。

其中11章见于司马迁《史记》和刘向所编的《战国策》,16章不见于传世古书。

现定名为《战国纵横家书》,是研究战国中期合纵连横战争的重要史料,对旧有文献如《史记》《竹书纪年》大有订误补缺之功。

古医书。

帛书古医书原来均无篇题。

有一种医方专书,列出52种疾病的名称。

正文则以这52种疾病的名称作标题,分别记载发病的原因和病状,以及治疗该病的方剂和疗法。

药名达240余种,有些不见于现存的本草学文献,现定名为《五十二病方》。

《五十二病方》卷前有其他佚书4篇,合抄为一卷,现定名为《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》《脉法》《阴阳脉死候》,都是关于古代医学理论方面的书。

马王堆简帛(合阴阳)

合阴阳凡将合阴阳之方,握手,出腕阳,揗肘房,抵腋旁,上纲,抵领乡,揗拯匡,覆周环,下缺盆,过醴津,陵勃海,上恒山,入玄门,御交筋,上欱精神,乃能久视而与天地侔存。

交筋者,玄门中交脉也,为得操揗之,使体皆乐痒,悦怿以好。

虽欲勿为,作相呴相抱,以恣戏道。

戏道:一曰气上面热,徐呴;二曰乳坚鼻汗,徐抱;三曰舌薄而滑,徐屯;四曰下液股湿,徐操;五曰嗌干咽唾,徐撼,此谓五欲之征。

征备乃上,上揕而勿内,以致其气。

气至,深内而上撅之,以抒其热,因复下反之,毋使其气歇,而女乃大竭。

然后热十动,接十节,杂十修。

接形已没,遂气宗门,乃观八动,听五音,察十已之征。

十动:始十,次廿、卅、、五十、六十、七十、八十、九十、百,出入而毋泻。

一动毋泻,耳目聪明,再而音声章,三而皮革光,四而脊胁强,五而尻髀壮,六而水道行,七而至坚以强,八而腠理光,九而通神明,十而为身常,此谓十动。

十节:一曰虎游,二曰蝉附,三曰尺蠖,四曰囷角,五曰蝗磔,六曰猿踞,七曰蟾诸,八曰兔骛,九曰蜻蛉,十曰鱼嘬。

十修:一曰上之,二曰下之,三曰左之,四曰右之,五曰疾之,六曰徐之,七曰希之,八曰数之,九曰浅之,十曰深之。

八动:一曰接手,二曰伸肘,三曰直踵,四曰侧钩,五曰上钩,六曰交股,七曰平踊,八曰振动。

夫接手者,欲腹之傅也;伸肘者,欲上之摩且距也;直踵者,深不及也;侧钩者,旁欲摩也;上钩者,欲下摩也;交股者,刺太过也;平踊者,欲浅也;振动者,欲人久持之也。

瘛息者,内急也;喘息,至美也;累哀者,玉策入而痒乃始也;吙者,盐甘甚也,啮者,身振动,欲人之久也。

昏者,男之精壮;早者,女之精积。

吾精以养女精,前脉皆动,皮肤气血皆作,故能发闭通塞,中府受输而盈。

十已之征:一已而清出,再已而臭如燔骨,三已而燥,四已而膏,五已而芗,六已而滑,七已而,八已而脂,九已而胶,十已而,已复滑,清复出,是谓大卒。

大卒之征,鼻汗唇白,手足皆作,尻不傅席,起而去,成死为薄。

当此之时,中极气张,精神入藏,乃生神明。