植物-微生物共生第四讲

- 格式:ppt

- 大小:6.02 MB

- 文档页数:20

浅谈微生物与植物的共生关系浅谈微生物与植物的共生关系达尔文指出:“生物之间的相互关系是一切关系中最重要。

”生物之间的共生是一种极为普遍的生命活动和生态现象,也是生物之间最基本、最重要的相互关系。

微生物与植物之间的共生关系,有几个方面:其一,植物根系与土壤中微生物形成互惠共生体称做菌根,它有ECM、EM、EEM、AM等,从进化角度看,生命起源于水,水生植物向陆生进化过程中,没有根系的植物对“岩石”土壤是不适应的。

但是,有了真菌与其共生后,菌丝就充当了根系,使植物逐渐适应了新的环境。

随着植物的不断演化和进化,从原核到真核、从单细胞到多细胞,从异养到自养、从低级到高级等,尤其是植物分化出根系并且与真菌建立共生体后,大大加速了植物在整个岩石圈生态系统的分布。

AM真菌有助于水生低等植物向陆生高等植物进化;在一些不利的生态环境中,非菌根植物几乎不存在。

这表明,植物与AM真菌的共生关系增强了植物对环境的适应能力;在长期世代演替的自然生态系统中,AM真菌可能是其发生变化的一个重要调节因子。

另外环境因子也影响菌根的动态变化。

其二,除植物根系以外的其它植物内生菌大部分都是植物物种进化的结果。

即是在特定时期和特定环境下,内生微生物与宿主植物相互作用,为使植物适应那特定环境,而生长、繁殖。

这些内生微生物定植于植物组织细胞内,内生微生物与宿主植物形成互惠共生关系,宿主植物向内生微生物提供了其生长所需的养分,反过来,内生微生物参与了整个植物生理活动,有的向宿主植物提供生长激素,促进植物生长、繁殖;有的向宿主植物提供次生代谢物,提高宿主植物的抗病虫害能力和抗逆性,或修复宿主植物的生物功能。

总之,提高了宿主植物的对环境的适应性。

另外,在遗传上,内生菌与宿主植物有一定的基因交换,在生态动态下,植物群落的各个种群逐渐发生变异,有些个体发生突变。

其三,在植物的进化过程中,生态环境极不稳定,有时会突发的恶劣的环境变化,使整个地球都天昏地暗,大部分地区缺氧,长时期(6~12个月)的持续低温,使许多生物物种都灭绝了。

植物与微生物共生的分子机制在自然界中,植物和微生物之间的相互作用是非常普遍的。

在这些相互作用中,植物与微生物之间的共生关系是最重要的。

通过共生,植物和微生物可以互相提供营养和防御机制,从而共同生长和繁殖。

今天,我们来探讨一下植物与微生物共生的分子机制。

1. 植物对微生物的感知和信号转导植物通过感知微生物的存在来决定是否与其共生。

感知微生物通常是由植物根系中的化学物质来完成的。

当微生物进入植物根系后,它们会释放一些特定的小分子,比如叶绿酸和鞣酸等,就像一种信号一样通知植物,让植物知道这个微生物的存在。

一旦接收到信号,植物就会开始进行信号转导,把微生物信号变成一些生理或生化反应。

这个信号转导过程很复杂,它涉及到许多植物信号通道和反应蛋白。

其中,最重要的是一些叫做“感染信号通路”(immune signaling pathway)的通路。

当微生物信号到达植物根系后,它们会激活这些感染信号通路,并激发植物细胞对微生物的防御反应。

2. 微生物对植物的感知和信号转导微生物的感知和信号转导的过程与植物有些相似,但也有一些不同。

微生物通常通过感知植物释放的一些小分子,比如根泌物和植物激素等,来感知植物的存在,并开始进行信号转导。

在微生物的信号转导过程中,一个重要的信号分子是“内源生长素”(indole acetic acid)。

这个分子可以促进微生物生长和分化,并帮助微生物进一步适应植物的环境。

此外,微生物还可以通过分泌一些特定的信号分子,来激活植物的生长素响应途径,进一步促进自身在植物体内生长和繁殖。

3. 植物和微生物之间的信号共享除了植物和微生物自身的信号通道以外,植物和微生物之间还存在着一些信号共享的机制,这些机制可以促进植物和微生物之间的相互作用。

其中一个比较重要的机制是“NPR1信号通路”(NPR1 signaling pathway)。

在这个通路中,植物可以通过释放一些信号分子,来激活微生物的某些基因表达,从而帮助微生物进一步适应植物体内的环境。

植物与微生物互作探索植物与微生物之间的共生和拮抗关系植物与微生物互作探索在自然界中,植物与微生物之间存在着复杂且多样的相互作用关系。

这些相互作用不仅对植物的生长发育和健康状况起着关键作用,同时也对生态系统的稳定性和功能性有着重要影响。

本文将以共生和拮抗这两个方面为切入点,探讨植物与微生物之间的关系。

共生是指不同物种之间相互依存、相互受益的生态关系。

在植物与微生物的共生中,一方面,植物提供了生长所需的庇护和营养物质,而微生物则为植物提供了一系列益生菌或共生菌的作用。

这种共生关系的形成很大程度上依赖于双方之间的信号交流和配合。

一种典型的植物与微生物的共生关系是根瘤菌与豆科植物之间的关系。

根瘤菌通过一种特殊的共生结构——根瘤来寄生在豆科植物的根部。

根瘤菌通过固氮酶的作用,能够将空气中的氮转化为植物可吸收的氮源,从而为豆科植物提供了充足的氮素供应。

同时,在共生关系中,根瘤菌也能够获取植物根系分泌的有机物质,满足自身的生长需求。

这种共生关系不仅充分利用了资源,提高了生态效率,而且对豆科植物的生长发育和生态适应力有着显著促进作用。

除了共生关系,植物与微生物之间还存在着一种激烈的拮抗关系。

在这种关系中,微生物通过分泌物质抑制或杀死其他植物病原微生物的生长,从而保护植物的健康。

这种拮抗作用可以通过多种机制实现,如直接竞争资源、生产抗生素、释放挥发物质等。

一种典型的植物与微生物的拮抗关系是拟南芥(防御植物)与根际土壤中的一种真菌——立枯霉(病原微生物)之间的关系。

拟南芥通过分泌一种特殊的抗真菌物质,能够抑制立枯霉的生长和侵染,从而保护其自身免受病害的侵害。

这种拮抗作用既是植物对抗病害的一种防御方式,也是拟南芥与立枯霉之间的竞争关系的体现。

需要指出的是,植物与微生物之间的相互作用关系是非常复杂和多样化的。

同一种微生物在不同的环境条件下,可能会与不同的植物形成不同的共生或拮抗关系。

同时,植物与微生物之间的相互关系还受到许多因素的影响,如土壤类型、气候条件、植物品种等。

植物与微生物共生的分子机制植物与微生物的共生关系是一种重要的生态系统互动形式,它对植物的生长发育和抗逆能力具有重要的影响。

植物与微生物之间的共生机制是通过一系列分子互作来实现的。

本文将深入探讨植物与微生物共生的分子机制,并重点阐述根际共生、叶片共生和种子共生三个方面的研究进展。

一、根际共生的分子机制1. 根瘤菌共生机制根瘤菌与豆科植物之间的共生是目前研究最为深入的植物-微生物共生模型。

根瘤菌通过感染寄主根部的根瘤细胞,形成根瘤结构并与植物进行共生。

这种共生能使植物从空气中吸收到大量的氮素,从而提高植物的生长和生育能力。

根瘤菌共生的分子机制主要包括根瘤感染的启动、信号通讯和氮源共享等过程。

其中,根瘤感染的启动主要通过寄主植物根部分泌的一些化合物来诱导根瘤菌的感染。

信号通讯则是指根瘤菌和植物的相互识别和信号传递,通过一系列的信号分子来促进共生的形成。

氮源共享是指根瘤菌与植物在共生过程中共享氮源,通过根瘤菌分泌的氮酸还原酶来转化根瘤囊中的氮酸盐,提供给植物使用。

2. 非根瘤菌共生机制除了根瘤菌共生外,植物还与一些非根瘤菌共生,比如磷酸盐溶解菌、植物生长促进菌等。

这种共生能够增加植物对磷等营养元素的吸收能力,并提高植物的生长势和抗逆能力。

非根瘤菌共生的分子机制主要包括菌根感染的启动、信号通讯和营养物质交换等过程。

其中,菌根感染的启动通常由植物根部分泌的一些信号物质来诱导,比如植物根系分泌的特定化合物可以诱导磷酸盐溶解菌的感染。

信号通讯则是指植物与非根瘤菌之间的相互识别和信号传递过程,通过一系列的信号分子来促进共生的形成。

营养物质交换则是指植物和非根瘤菌在共生过程中的营养物质互相供给和利用,通过菌根菌丝来进行养分交换。

二、叶片共生的分子机制1. 茅膏菌共生茅膏菌与一些藻类或蓝藻共生于植物叶片表面形成菌体,这种共生能够提高植物对水分和养分的利用效率,并抑制病原微生物的侵染。

茅膏菌共生的分子机制主要包括共生菌与宿主植物的相互识别、信号通讯和共生结构形成等过程。

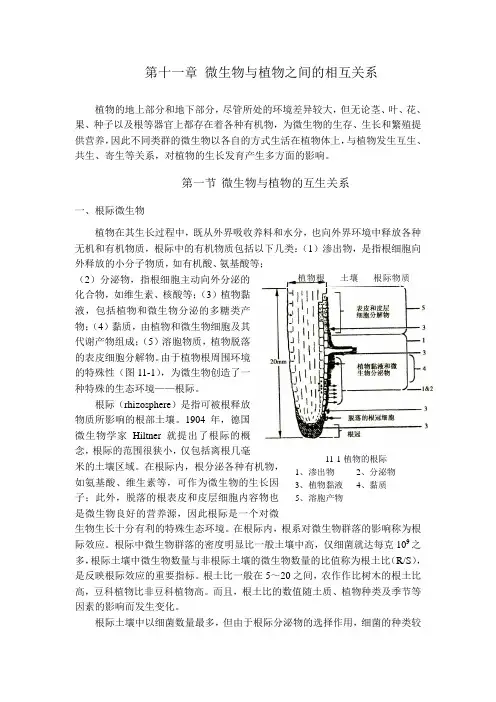

11-1植物的根际 1、渗出物 2、分泌物 3、植物黏液 4、黏质 5、溶胞产物 植物根 土壤 根际物质第十一章 微生物与植物之间的相互关系植物的地上部分和地下部分,尽管所处的环境差异较大,但无论茎、叶、花、果、种子以及根等器官上都存在着各种有机物,为微生物的生存、生长和繁殖提供营养,因此不同类群的微生物以各自的方式生活在植物体上,与植物发生互生、共生、寄生等关系,对植物的生长发育产生多方面的影响。

第一节 微生物与植物的互生关系一、根际微生物植物在其生长过程中,既从外界吸收养料和水分,也向外界环境中释放各种无机和有机物质,根际中的有机物质包括以下几类:(1)渗出物,是指根细胞向外释放的小分子物质,如有机酸、氨基酸等;(2)分泌物,指根细胞主动向外分泌的化合物,如维生素、核酸等;(3)植物黏液,包括植物和微生物分泌的多糖类产物;(4)黏质,由植物和微生物细胞及其代谢产物组成;(5)溶胞物质,植物脱落的表皮细胞分解物。

由于植物根周围环境的特殊性(图11-1),为微生物创造了一种特殊的生态环境——根际。

根际(rhizosphere )是指可被根释放物质所影响的根部土壤。

1904年,德国微生物学家Hiltner 就提出了根际的概念,根际的范围很狭小,仅包括离根几毫米的土壤区域。

在根际内,根分泌各种有机物,如氨基酸、维生素等,可作为微生物的生长因子;此外,脱落的根表皮和皮层细胞内容物也是微生物良好的营养源,因此根际是一个对微生物生长十分有利的特殊生态环境。

在根际内,根系对微生物群落的影响称为根际效应。

根际中微生物群落的密度明显比一般土壤中高,仅细菌就达每克109之多,根际土壤中微生物数量与非根际土壤的微生物数量的比值称为根土比(R/S ),是反映根际效应的重要指标。

根土比一般在5~20之间,农作作比树木的根土比高,豆科植物比非豆科植物高。

而且,根土比的数值随土质、植物种类及季节等因素的影响而发生变化。

根际土壤中以细菌数量最多,但由于根际分泌物的选择作用,细菌的种类较少,以低分子有机物为营养的革兰氏阴性细菌占绝对优势,有假单胞菌(Pseudomonas)、黄杆菌(Flavobacterium)、土壤杆菌(Agrobacterium)等。

植物与微生物共生关系植物与微生物之间存在着一种特殊的关系,即共生关系。

共生关系是指两个生物体相互依存,互相获得利益的关系。

植物与微生物的共生关系既可以是互利共赢的,也可以是一方得利而另一方不受影响的。

这些共生关系对于植物和微生物的生存与繁衍都起着重要的作用。

一、植物与根际微生物的共生关系植物与根际微生物之间的共生关系被称为根际共生。

在这种共生关系中,植物的根部与一些微生物形成了密切的联系,彼此相互促进。

最典型的根际共生就是植物与根瘤菌之间的关系。

根瘤菌是一类对植物具有重要促进作用的微生物。

它们通过与植物的根部结合,形成一个特殊的结构——根瘤。

在根瘤中,根瘤菌与植物之间进行着积极的物质交换。

根瘤菌能够固定大量的氮气,将其转化为植物可利用的氨态氮,供植物进行生长和发育所需。

植物则为根瘤菌提供一个适合生长的环境和有机物质。

除了根瘤菌,还有一些其他根际微生物也与植物形成共生关系。

例如,一些枯草杆菌能够分解土壤中的有害物质,对植物的生长起到促进作用;一些溶磷菌能够提供磷元素供植物吸收等。

这些根际微生物与植物之间的共生关系,有助于提高植物对养分的利用率,增强植物的抗病能力,促进植物的生长发育。

二、植物与腐生微生物的共生关系植物与腐生微生物之间也存在着共生关系,即腐生共生。

腐生微生物主要包括一些分解有机物质的真菌和细菌。

它们可以将有机物质降解为植物可利用的无机养分,并通过与植物根系的相互作用,提供养分供植物吸收。

例如,木霉是一种常见的木材分解真菌,它可以将木质纤维素降解为葡萄糖等单糖,供植物吸收和利用。

此外,一些细菌也可以将有机物质降解为植物可利用的养分,促进植物的生长和繁衍。

腐生共生关系对于植物的生长发育尤为重要。

它们可以改善土壤环境,提供植物所需的养分,并增加土壤的肥力。

同时,腐生微生物还能分解土壤中的有害物质,减少对植物的负面影响。

三、植物与共生菌根的关系共生菌根是指植物根系与真菌之间形成的一种密切的共生关系。

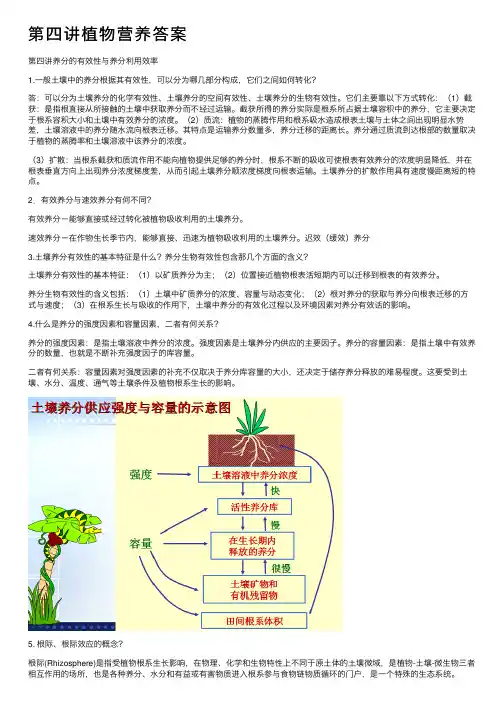

第四讲植物营养答案第四讲养分的有效性与养分利⽤效率1.⼀般⼟壤中的养分根据其有效性,可以分为哪⼏部分构成,它们之间如何转化?答:可以分为⼟壤养分的化学有效性、⼟壤养分的空间有效性、⼟壤养分的⽣物有效性。

它们主要靠以下⽅式转化:(1)截获:是指根直接从所接触的⼟壤中获取养分⽽不经过运输。

截获所得的养分实际是根系所占据⼟壤容积中的养分,它主要决定于根系容积⼤⼩和⼟壤中有效养分的浓度。

(2)质流:植物的蒸腾作⽤和根系吸⽔造成根表⼟壤与⼟体之间出现明显⽔势差,⼟壤溶液中的养分随⽔流向根表迁移。

其特点是运输养分数量多,养分迁移的距离长。

养分通过质流到达根部的数量取决于植物的蒸腾率和⼟壤溶液中该养分的浓度。

(3)扩散:当根系截获和质流作⽤不能向植物提供⾜够的养分时,根系不断的吸收可使根表有效养分的浓度明显降低,并在根表垂直⽅向上出现养分浓度梯度差,从⽽引起⼟壤养分顺浓度梯度向根表运输。

⼟壤养分的扩散作⽤具有速度慢距离短的特点。

2.有效养分与速效养分有何不同?有效养分-能够直接或经过转化被植物吸收利⽤的⼟壤养分。

速效养分-在作物⽣长季节内,能够直接、迅速为植物吸收利⽤的⼟壤养分。

迟效(缓效)养分3.⼟壤养分有效性的基本特征是什么?养分⽣物有效性包含那⼏个⽅⾯的含义?⼟壤养分有效性的基本特征:(1)以矿质养分为主;(2)位置接近植物根表活短期内可以迁移到根表的有效养分。

养分⽣物有效性的含义包括:(1)⼟壤中矿质养分的浓度、容量与动态变化;(2)根对养分的获取与养分向根表迁移的⽅式与速度;(3)在根系⽣长与吸收的作⽤下,⼟壤中养分的有效化过程以及环境因素对养分有效话的影响。

4.什么是养分的强度因素和容量因素,⼆者有何关系?养分的强度因素:是指⼟壤溶液中养分的浓度。

强度因素是⼟壤养分内供应的主要因⼦。

养分的容量因素:是指⼟壤中有效养分的数量,也就是不断补充强度因⼦的库容量。

⼆者有何关系:容量因素对强度因素的补充不仅取决于养分库容量的⼤⼩,还决定于储存养分释放的难易程度。

植物和微生物共生关系的演化和生理学机制植物和微生物之间的共生关系在自然界中十分常见,这些共生关系对于植物的生长发育、环境适应以及生存竞争中具有非常重要的作用。

而这些共生关系的形成是在漫长的生物演化过程中逐渐形成的。

本文将从演化以及生理学角度探讨植物和微生物之间的共生关系,以及这些关系的生理机制。

共生关系的演化自然界中,植物和微生物之间的共生关系一般可以分为以下两种:根瘤菌-豆科植物共生和菌根菌-植物共生。

这两种共生关系在演化过程中形成的时间不同,而结果却都是帮助植物在针对性环境中生存。

根瘤菌-豆科植物共生是一种特殊的共生关系,豆科植物的根系中存在具有固氮作用的Rhizobium菌株,这些菌株能够将氮气转化为植物所需的氮源。

通过这种共生方式,植物可以获取大量氮源,从而促进生长发育。

而这种共生方式的形成源于适应自然环境的漫长过程。

在氮资源短缺的情况下,豆科植物的进化逐渐促使其形成了与Rhizobium菌株的共生关系。

而菌根菌-植物共生则是指植物根际真菌与植物之间的互利共生关系。

植物与真菌之间的共生关系早在5亿年前便已经形成。

由于古代植物根系浅,水分和营养物质缺乏,真菌便成为了植物根系的重要来源。

而随着时间的推移,真菌逐渐演化成了有更大范围的寄主的菌株,形成了现在我们熟知的菌根菌与植物的共生关系。

共生关系的生理机制生理学角度来看,植物和微生物之间的共生关系的形成和维持与植物酶系、植物激素以及微生物代谢产物等因素密切相关。

在根瘤菌-豆科植物共生关系中,植物根系会分泌出生长因子、荷尔蒙、酸性化合物等,吸引根瘤菌在根内形成根瘤。

而这些大量的化合物也会激活根瘤菌形成干旱、抗病以及耐酸碱等适应环境的信号通路。

在菌根菌-植物共生关系中,植物吸收微生物代谢产物,而真菌则借助植物的能量和有机物质。

而在这个过程中,生长因子和激素也发挥着重要作用,参与了植物根部转运营养到真菌菌丝的过程中。

除此之外,菌根菌-植物共生关系还可以调节植物的物质代谢、细胞壁合成以及多种信号途径的活性,提高植物的耐受性、抗氧化性和耐旱性等。

植物和微生物的共生及其在生态环境中的应用研究植物和微生物是自然界之间相互依存的生物体。

它们之间的相互作用可以称之为共生。

共生是为了两个生物之间互相获取利益和保护而产生的一种生态现象。

植物和微生物的共生具有重要的生态学和应用学意义。

本文将详细阐述植物和微生物的共生及其在生态环境中的应用研究。

一、植物和微生物的共生植物和微生物的共生主要包括两种类型:根瘤菌与根瘤植物共生及菌根共生。

1. 根瘤菌与根瘤植物共生根瘤菌是一种本身无法独立生长的微生物,它需要在根瘤植物中生存下来。

根瘤植物则是一种能够利用根瘤菌固氮的植物。

共生就是根瘤菌和根瘤植物之间互相利用的一种关系。

在这种共生关系中,根瘤菌从空气中获取氮,将其转化为氨并供应给植物,植物则为了供应根瘤菌所需要的营养物质而产生根瘤。

根瘤植物通常包括豆科植物、莲科植物和豆状草本植物等。

根瘤菌也分为多个种类,其中最常见的有红豆杉根瘤菌、菜豆根瘤菌和苜蓿根瘤菌等。

2. 菌根共生菌根是指植物根系与真菌的共生体。

在菌根共生过程中,植物通过根系向土壤中分泌出一些物质吸引真菌,真菌则会进入植物根系与其共生。

真菌在根系内分解一些有机物质,并将其转化为植物可供利用的营养物质。

植物也为这个共生体供应所需的一些碳水化合物和氮源,以供真菌生存和繁殖。

有些植物只能通过与真菌的共生体才能生长,如松树、橡树和榉树等。

真菌也会因为这种关系而获得更充足的水和营养供应,并受到植物对外界环境的保护。

二、在生态环境中的应用研究植物和微生物的共生具有广阔的应用前景,并且已经成为了一些重要生态工程的基础。

1. 生态修复植物和微生物的共生可以有效提高植物对于环境污染物的抵御能力。

通过选用一些耐盐、耐酸、抗毒等特殊的共生体,可以将污染地区变为更适合植物生长的环境。

这种修复方式被广泛用于生态环境的修复和绿地建设。

2. 农业生产在农业生产中,可以通过加入一些有益微生物来增加作物的产量,以及提高作物的质量。

例如,通过加入一些菌根贡献的真菌,可以大大提高植物的吸收能力,在简单的土壤条件下实现高效的农业生产。

植物与微生物的互利共生关系在自然界中,植物与微生物之间存在着一种互利共生的关系。

植物通过与微生物的共生,获得了多方面的好处,同时为微生物提供了适宜的生存环境。

这种互利共生关系对于生态系统的平衡和物种的繁衍起到了重要的作用。

首先,植物与微生物之间的互利共生关系可以促进植物的营养吸收。

微生物在植物根部形成了一层丝状的菌丝,被称为根瘤或菌根。

这些菌根为植物提供了额外的营养吸收面积。

一方面,菌根能够吸收土壤中难以被植物根系吸收的有机物质和无机养分,例如磷、氮等元素。

另一方面,植物通过光合作用获得的养分会分泌到根部,为微生物提供碳源和能量。

这样的互动,使得植物能够更有效地吸收养分,进而促进了植物生长和发育。

其次,植物和微生物之间的互利共生关系对植物的健康和抗病性具有重要影响。

一些微生物,如根瘤菌和拮抗菌等,能够与植物根系共生并产生有益物质,抑制病原微生物的生长。

这些有益微生物通过竞争营养物质和产生抗生素等方式,降低了病原微生物的数量,保护了植物免受病害的侵害。

同时,植物也会通过分泌一些有益物质,例如植物激素和根分泌物,来吸引和诱导有益微生物的共生和定殖,进一步增强抗病性。

此外,植物与微生物之间的互利共生关系还对土壤的质量和肥力有着积极的效应。

微生物通过分解有机质、矿化养分和固氮等过程,促进土壤的富营养化和改善土壤结构。

例如,植物残体和有机肥料被微生物分解后转化为可供植物利用的无机养分。

此外,一些微生物还能够降解土壤中的毒物和重金属,减少其对植物的毒害作用。

这些过程不仅能够提高土壤的肥力和保持其持久性,还有助于水分的保持和减少水土流失等环境效应。

总的来说,植物与微生物的互利共生关系在生态系统中具有重要作用。

植物通过与微生物的共生,获得了额外的营养吸收面积、增强了抗病性,并改善了土壤质量。

而微生物通过与植物的共生,获得了合适的生存环境和碳源,从而增强了生存能力。

这种互利共生关系对于生物多样性的维持和生态系统的平衡发展起到了至关重要的作用。

植物与微生物相互作用是生态学和微生物学中一个重要的研究领域。

植物与微生物之间存在多种相互作用关系,包括共生、拮抗、寄生、捕食等。

这些相互作用不仅影响着植物的生长和发育,还对土壤的质量和生态系统的稳定性产生了深远的影响。

本文将从植物与微生物的共生、拮抗和寄生等方面详细介绍它们的相互作用。

一、植物与微生物的共生植物与微生物之间的共生关系是指两者之间相互依存的关系。

植物通过与微生物共生,能够获取来自微生物的营养物质和其他生长因子,从而促进植物的生长和发育。

例如,存在于豆科植物根系的根瘤菌,可以通过与其在豆科根瘤内共生,将大气中的氮气(N2)转化为植物可吸收的氨态氮(NH4+),为植物供应充足的氮素。

此外,植物与菌根真菌的共生也能够提高植物的营养吸收效率,促进植物的生长。

二、植物与微生物的拮抗植物与微生物之间的拮抗关系是指两者之间相互制约的关系。

微生物通过抑制或杀死其他微生物来减少植物病害,从而促进植物的生长和发育。

例如,土壤中存在一种名为绿僵菌的真菌,它能够分泌一种名为蓝绿色素的生物素类似物,具有杀菌作用,能够对植物病原菌产生抑制作用。

此外,微生物间的拮抗作用也能够抑制植物根系的有害微生物,从而降低植物病害的发生率。

三、植物与微生物的寄生植物与微生物之间的寄生关系是指微生物依赖于植物,从而对其产生危害的关系。

微生物通过攻击植物的组织和器官来促进自身的生长和繁殖。

例如,土传病原菌通过寄生于植物根系或叶片上,使受到寄生的植物疲弱、凋萎甚至死亡。

此外,一些真菌会通过在植物表面形成菌丝,从而对植物造成外伤和损伤,降低其生长和发育能力。

总而言之,植物与微生物之间的相互作用关系非常重要,对生态系统的平衡和植物的生长发育具有深远的影响。

研究这些相互作用关系,有助于我们更好地理解生态系统的稳定性和生物多样性,为保护生态环境提供理论支持。