脑血管疾病的MRI诊断

- 格式:ppt

- 大小:37.81 MB

- 文档页数:227

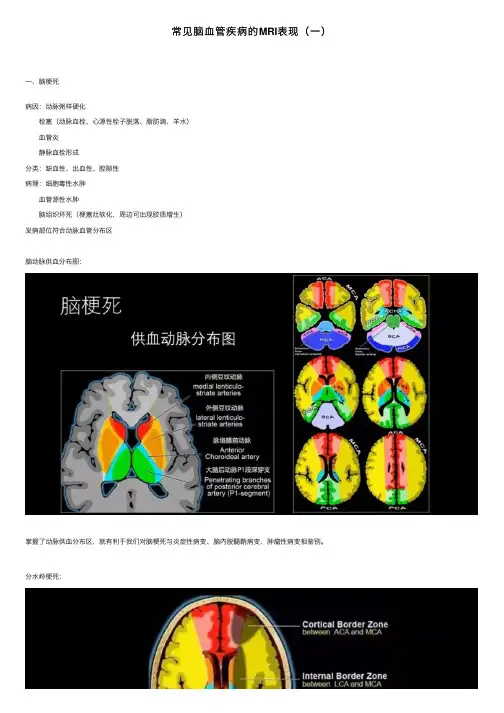

常见脑⾎管疾病的MRI表现(⼀)⼀、脑梗死病因:动脉粥样硬化栓塞(动脉⾎栓、⼼源性栓⼦脱落、脂肪滴、⽺⽔)⾎管炎静脉⾎栓形成分类:缺⾎性、出⾎性、腔隙性病理:细胞毒性⽔肿⾎管源性⽔肿脑组织坏死(梗塞灶软化,周边可出现胶质增⽣)发病部位符合动脉⾎管分布区脑动脉供⾎分布图:掌握了动脉供⾎分布区,就有利于我们对脑梗死与炎症性病变、脑内脱髓鞘病变、肿瘤性病变相鉴别。

分⽔岭梗死:分⽔岭梗死是动脉交接区的梗死,主要分为⽪层型、⽪层下型。

⽪层型主要发⽣在额叶、枕顶叶,表现多为三⾓形、楔形或扇形,尖端指向侧脑室;⽪层下型是深部的穿⽀动脉与脑⽪层的动脉交接区的梗死,表现多为带状、串珠状的改变。

脑梗死影像学表现分期超急性期(<6h):CT及MRI检查阴性,DWI呈明显⾼信号(细胞毒性⽔肿,细胞外间隙的减少,⽔分⼦运动扩散受限);急性期(6~72h):CT表现低密度区,MRI表现长T1长T2异常信号, DWI呈较明显⾼信号;亚急性期(72h~10d):CT表现同时累及灰⽩质的三⾓形或楔形低密区,MRI可伴出⾎,DWI呈明显⾼信号,占位效应显著,增强扫描可见点⽚状强化;慢性期(>11d):脑软化、脑萎缩;发作性左侧肢体⽆⼒3⼩时(脑梗死超急性期)T1WI、T2WI未见明显异常,T2-Flair显⽰右侧基底节区略⾼信号,DWI对应区略⾼信号,ADC略低信号,说明弥散受限,⽽且⽆明显⼤体病理改变,所以符合超急性期脑梗死影像改变。

右侧肢体⽆⼒9⼩时(脑梗死急性期)DWI基底节区可以看到明显的⾼信号,对应ADC相呈现低信号,T2WI已经显⽰⾼信号改变,⽽且有轻度的占位效应,邻近的侧脑室有轻度受压,所以符合急性期脑梗死影像改变。

另外其右侧胼胝体压部还可见⼀异常信号,T2相显⽰中⼼⾼信号,与脑脊液信号相似,边缘略⾼信号,DWI显⽰中⼼低信号,边缘略⾼信号,那么边缘⾼信号是否真的是弥散受限,但结合ADC相,未见相应的低信号改变,这就是脑软化灶形成后,其边缘形成的胶质增⽣。

MRI对脑血管疾病的诊断大有作用现在能检查头颅血管有无异常的方法很多,比如血管造影、CT、超声、磁共振等。

各检查手段都有其存在的价值和优势,这些检查手段又相互补充。

那么磁共振头颅血管检查相比于其他检查手段有哪些优势呢?一、mri检查脑血管疾病的优势1、无电离辐射。

磁共振血管检查与CT血管检查以及介入科的血管造影相比,它无辐射,可以作为一种常规的筛查手段,且短期内的重复多次检查也不会对身体造成损害。

2、无需造影剂。

磁共振血管检查,利用血液的流动效应就可以进行脑动脉的成像,它无需注射对比剂,从而避免了造影剂可能引起的过敏反应。

3、无创检查。

跟血管造影相比,磁共振血管检查是无创的,不会给患者带来有创的损害。

二、常见脑血管疾病(一)常见脑肿瘤的MRI的检查1、脑胶质瘤脑胶质瘤是颅内最常见的肿瘤,其约占颅内肿瘤的46%左右。

在MRI中,星形细胞瘤平扫T1加权像呈低信号,T2加权像呈高信号,信号均匀程度取决于其内部结构。

增强扫描侵润性生长的星形细胞瘤一般无强化或仅有轻微斑点样强化,囊性星形细胞瘤可见肿瘤实性部分明显强化。

2、脑转移瘤脑转移瘤占颅内肿瘤的10%-15%,恶性肿瘤病人尸检中发现肿瘤有脑转移约30%。

在MRI中,脑转移瘤平扫T1加权像见颅内多发散在小环形或结节样等或稍低信号影,瘤周水肿可十分明显,病灶多位于皮质或皮质下;T2加权像病灶表现为不规则形高信号。

增强扫描可见轻到中度环形或结节样强化。

3、脑膜瘤脑膜瘤是最常见的非胶质性原发性颅内肿瘤,其发病率仅次于脑胶质瘤,占颅内肿瘤的15%—20%。

MRI上典型的脑膜瘤多呈质地均匀、边缘清楚的等T1和等T2信号,少数表现为稍长T1及稍短T2信号;T2加权像常见肿瘤边缘有一低信号边缘带,多为肿瘤纤维包膜或肿瘤血管所致。

增强扫描见中度或明显强化;邻近脑膜也有强化,称“脑膜尾征”。

脑胶质瘤、脑转移瘤、脑膜瘤是脑肿瘤中三种很常见的肿瘤,MRI检查显像对于早期发现。

脑血管畸形的MRI诊断1 材料和方法72例中男43例,女29例,年龄7~67岁,平均29.7岁。

临床表现:头痛32例,抽搐23例,肢体活动障碍、偏瘫、失语等中枢神经损伤症状14例,智力减退或发育落后2例,其他1例。

其中脑A VM64例,31例经手术证实,11例经血管造影证实,22例通过典型MRI征象结合临床资料做出诊断;脑海绵状血管瘤8例,5例经手术证实,3例为MR、CT、DSA综合影像诊断。

64例脑A VM中53例有CT资料,21例有脑血管造影或DSA资料;海绵状血管瘤均有CT和DSA资料。

所用设备为Diasonics公司生产的0.35T和Philips公司生产的0.5T超导型MRI系统。

常规做横断面T1、T2加权像和矢状面T1加权像。

使用头部线圈,采用SE序列扫描,TR/TE为500/25ms,2 700/30、80ms和480/20ms,2 700/20、80ms。

層厚为5mm或10mm,1或2次激励,连续扫描。

2 结果2.1 脑A VM的影像学表现2.1.1 MRI征象①A VM病灶的直接征象:64例的MRI分别表现有不同形态的流空信号,其中蜂窝状34例,弧线形或蚯蚓状21例,小圆形9例。

29例见到粗大的供应动脉或(和)引流静脉,14例见到扩大的静脉窦,并有引流静脉导入。

本组中发生于大脑脑叶内52例,小脑内4例,胼胝体和丘脑各2例,小脑天幕和大脑动脉环各1例,病变广泛累及一侧大脑半球2例,其中1例有大面积的面部血管瘤。

病灶大小自数个小圆形到6cm×7cm流空信号。

②出血征象:25例合并亚急性期出血,表现为T1和T2加权像上的点片状、斑片状及团块状高信号,其中5例有“铁环征”,出血破入脑室3例,破入蛛网膜下腔1例。

另有2例陈旧性出血脑软化灶。

③水肿与占位效应:A VM病灶本身未见有占位效应及周围组织水肿。

在10例合并出血的病灶周围有水肿和占位效应;另有4例出血灶周围有占位效应,但无明显水肿。

颅内及脊髓各病变MRI表现长T1长T2信号(T1WI呈低信号,T2WI呈高信号)A VM(属脑血管畸形):平扫:见毛线团状(或蜂窝状血管流空影),(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),无明显占位征象,与血管(大脑前或中或后动脉)关系密切,边界欠清晰,形态欠规则,团块状边缘于FLAIR呈高信号。

MRA:见供血动脉、异常血管团、引流静脉及静脉窦。

椎管内血管畸形:平扫:双侧上颈段脊髓增粗,内部可见排列紊乱异常流空血管团。

由双侧椎动脉颅内、颅外分支供血。

增强扫描:畸形血管团明显强化,清晰显示供血动脉及引流静脉。

星形细胞瘤Ⅰ、Ⅱ级:平扫:见片状(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),(Ⅰ级周边见片状稍长T1稍长T2信号、Ⅱ级周边见片状长T1长T2信号),(Ⅰ级未见明显占位征象;Ⅱ级轻度占位征象,周围组织见稍受压)。

诊断要点:1)肿瘤直接造成的信号强度及占位征象。

2)Ⅰ、Ⅱ级坏死囊变少,占位效应轻,强化程度低。

3)Ⅲ、Ⅳ级信号多不均匀,占位效应重,强化明显。

4)小脑星形细胞瘤,多位于小脑半球,囊肿有瘤,瘤中有囊,坏死囊变多见,占位效应重,强化明显。

(分级主要依据累及范围,形态,钙化、坏死程度,占位效应,主要根据DWI扩散程度)。

少突胶质细胞瘤:平扫:见片状异常信号灶,于T1WI呈低信号,T2WI上呈高信号,边界清晰,形态规则,周边见小片状长T1长T2信号,轻度占位效应(Ⅰ级)、占位征象重(Ⅱ级)。

增强扫描:明显强化。

诊断要点:1)多发于幕上半球。

2)钙化少,水肿重,囊变,出血,强化明显。

3)多见于成年人。

鉴别:星形、钙化性脑膜瘤、室管膜瘤、钙化性A VM、海绵状血管瘤、结核球。

室管膜肿瘤:第四脑室多见。

平扫:于第几…..脑室(侧脑室、或脑池、或脑实质)见斑片状异常信号灶,T1WI呈低信号(或等信)T2WI呈高信号(为主),内见多个片状长T1长T2信号区(囊变)。

脑血管疾病CT与MRI诊断的比较分析目的:比较CT与MRI在脑血管疾病诊断中的应用价值。

方法:回顾分析2011年6月-2016年6月在笔者所在医院确诊的70例脑血管疾病患者的CT、MRI诊断过程。

分别给予脑血管疾病患者CT与MRI诊断,比较两种诊断方式的诊断价值。

结果:CT检查在脑梗死、脑出血及动脉瘤中的诊断符合率分别为94.59%、96.15%、85.71%,MRI检查的诊断符合率均为100%,两种检查方式诊断符合率比较,差异无统计学意义(P>0.05);CT检查所用时间(10.42±2.83)min、诊断费用(542.78±23.53)元,均少于MRI检查的(25.62±3.21)min、(756.58±22.84)元,差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论:在脑血管相关疾病的临床诊断中,CT与MRI诊断技术均具有较高价值,CT检查快捷、费用低,MRI诊断具有较高的准确率与安全性,因此在临床诊断中可联合应用两种诊断方法,先对患者进行CT诊断,再对可疑病例行MRI诊断,保障临床诊断的快捷、准确。

标签:脑血管疾病;CT诊断;MRI诊断脑血管疾病的高发病率、高致残率及高死亡率给当前的临床诊断工作带来一定的挑战。

随着现代诊断技术的发展,X线片、CT、MRI诊断技术不断被应用于临床脑血管疾病的诊断中,提高了人们对于该病的诊断、防治水平。

本文回顾分析笔者所在医院收治的脑血管疾病患者的CT、MRI诊断过程,比较两种临床诊断方式的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料回顾分析2011年6月-2016年6月在笔者所在医院确诊的70例脑血管疾病患者的临床诊断过程。

在70例患者中,男39例、女31例;年龄46~81岁,平均(59.83±5.59)岁;脑梗死37例、脑出血26例、动脉瘤7例。

1.2 方法1.2.1 CT诊断所有患者均进行CT检查之后,再进行MRI检查,比较两种诊断方式的诊断过程及结果。

基于磁共振成像技术的心脑血管疾病诊断心脑血管疾病是当前世界上最常见的死亡原因之一,因此发展出一种高效、准确的诊断方法具有重要意义。

基于磁共振成像(MRI)技术的心脑血管疾病诊断在近年来迅速发展,为医生提供了丰富的图像信息和非侵入性的检测手段,从而帮助更好地了解患者的病情和制定合理的治疗方案。

基于磁共振成像技术的心脑血管疾病诊断主要包括两方面内容:一是心脑血管结构的检测与定量分析,二是心脑血管功能的评估与研究。

心脑血管结构的检测与定量分析是指通过MRI技术对人体心脑血管系统进行成像,借助计算机软件对图像进行定量分析,从而获得病变的相关参数。

MRI技术通过不同的脉冲序列和参数设置,可以提供高分辨率的血管图像,帮助医生清晰地观察到心脑血管的形态结构,包括动脉、静脉、微血管等。

比如,通过MRI技术可以观察到冠状动脉和脑血管的狭窄情况,评估动脉硬化的程度,判断动脉瘤的大小和位置等。

另外,基于磁共振成像技术的心脑血管疾病诊断还包括心脑血管功能的评估与研究。

心脑血管功能指人体心脑血管系统在正常和疾病状态下的生理功能和代谢活动。

MRI技术可以通过测量心肌灌注、心肌代谢、脑血流和脑代谢等多种参数,来评估心脑血管功能的异常情况。

例如,通过MRI技术可以观察到心肌梗死区域的灌注减少和代谢异常,评价心脏功能的损伤和恢复情况;同时,MRI技术还可以检测和定量化脑血流和脑代谢的变化,帮助医生评估脑血管病的严重程度和预测患者的病情发展。

与传统的心脑血管疾病诊断方法相比,基于磁共振成像技术的诊断具有很多优势。

首先,MRI技术是一种非侵入性的检查方法,对患者没有任何副作用,能够有效避免传统介入性检查可能带来的风险。

其次,MRI技术能够提供高分辨率的图像,帮助医生清晰地观察心脑血管的结构和功能,从而更准确地诊断病变。

另外,MRI技术还可以进行三维重建,将成像结果以立体展示,有助于医生对病情进行更全面和直观的分析。

基于磁共振成像技术的心脑血管疾病诊断在临床应用中已经取得了显著的成果。