爱轻欣-肿瘤个体化治疗靶向用药

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:42

小细胞肺癌靶向药物治疗进展小细胞肺癌是一种高度侵袭性的肺癌类型,通常会迅速扩散到其他器官,导致患者的预后非常差。

传统的治疗方法包括化疗和放疗,但效果有限,且易产生药物耐药性。

近年来,随着靶向治疗技术的不断发展,针对小细胞肺癌的靶向药物治疗取得了一些进展,为患者提供了新的治疗选择。

本文将介绍小细胞肺癌靶向药物治疗的最新进展和研究成果。

1. EGFR抑制剂EGFR(表皮生长因子受体)是一种重要的信号通路分子,在小细胞肺癌的发生和发展中起着关键作用。

针对EGFR的抑制剂成为了小细胞肺癌靶向治疗的研究热点。

目前已经有多种针对EGFR的抑制剂被用于临床试验,并取得了一些积极的疗效结果。

荷兰达替尼(Lorlatinib)是一种新型的EGFR和ALK双重抑制剂,已经在小细胞肺癌的治疗中显示出了良好的疗效。

在一项临床试验中,荷兰达替尼治疗小细胞肺癌患者的总体有效率高达45%,且患者的生存时间明显延长。

这为小细胞肺癌的靶向治疗提供了新的希望。

除了荷兰达替尼,目前还有其他多种针对EGFR的抑制剂正在进行临床试验,包括第三代EGFR抑制剂、EGFR TKI与免疫治疗联合应用等。

这些新药物的不断涌现,为小细胞肺癌的靶向治疗开辟了新的方向。

2. PD-L1抑制剂免疫检查点抑制剂已经在多种癌症治疗中取得了显著的疗效,成为了肿瘤治疗的一大突破。

针对PD-L1的抑制剂也逐渐成为了小细胞肺癌靶向治疗的热门研究领域。

PD-L1是一种免疫检查点蛋白,通过与PD-1受体结合,抑制T细胞的活化,从而避免免疫系统对肿瘤的攻击。

通过抑制PD-L1,可以恢复T细胞对肿瘤的免疫杀伤作用。

目前,多种PD-L1抑制剂已经在小细胞肺癌的临床试验中展现出了一定的疗效。

百奥赛康(Atezolizumab)是一种PD-L1抑制剂,已经被美国食品和药物管理局(FDA)批准用于小细胞肺癌的治疗。

在一项临床试验中,百奥赛康治疗小细胞肺癌患者的总体生存率明显提高,且毒副作用相对较小,成为了小细胞肺癌治疗的新选择。

CDK46抑制剂(爱博新)+内分泌治疗让乳腺癌患者的治疗进⼊靶向联合治疗时代哌柏西利胶囊,之前在国内未上市时,⼤家都叫它帕博西林,现在正式上市后正式译名(通⽤药名)是哌柏西利,商品名为爱博新。

如今哌柏西利已经在2018年8⽉份获批,⽤于晚期或局部晚期的乳腺癌,今年9⽉份时已经能在国内35个城市买到。

哌柏西利是⼀种靶向CDK4/6蛋⽩的⼩分⼦药物,简单来说,CDK4/6抑制剂抗肿瘤的原理就是控制肿瘤细胞增殖。

⾸先,哌柏西利⽬前的获批不针对于所有乳腺癌,⽽只针对激素受体阳性(HR+)、HER2阴性的局部晚期及晚期患者。

⼀直以来,内分泌疗法是HR+晚期患者的标准治疗。

邵志敏教授谈到,“乳腺癌内分泌治疗经历了近半个世纪的发展,从最初的他莫昔芬发展到⽬前的CDK4/6抑制剂,得到了长⾜的发展。

CDK4/6抑制剂在晚期乳腺癌中已经取得了重要的研究数据。

那CDK4/6的出现,会让HR+乳腺癌治疗也⾛向靶向时代么?王树森教授从以下三个⽅⾯进⾏了介绍:①靶向联合治疗时代→CDK4/6抑制剂+内分泌治疗“国际国内多项指南均推荐,内分泌治疗是HR+晚期乳腺癌标准治疗。

然⽽,近20年来,HR+转移性乳腺癌的内分泌治疗并未取得突破。

内分泌治疗耐药是临床的主要挑战。

CDK4/6抑制剂的问世不仅进⼀步推进了内分泌治疗临床获靶向联联合治益;也推进了内分泌耐药⼈群的临床获益。

⽬前,HR+/HER2-晚期乳腺癌已经进⼊靶向疗时代。

②⽤数据说话→疾病⽆进展⽣存期延长了13个⽉基于CDK4/6抑制剂哌柏西利的临床数据,哌柏西利联合来曲唑对⽐安慰剂联合来曲唑显著延长了13个⽉的疾病⽆进展⽣存期,因此现在⽆论是国际指南还是国内指南都把CDK4/6抑制剂⽤于了HR+晚期乳腺癌的⼀线治疗。

③如果CDK4/6抑制剂耐药→下⼀步?⽬前国际上并没有明确的指南规定“CDK4/6抑制剂+AI“耐药后下⼀步的⽅案,但可以考虑的⽅向有:继续使⽤CDK4/6抑制剂,即把CDK4/6抑制剂+AI 换成哌柏西利+氟维司群模式;另外,还可以考虑其他联合⽤药⽅案,CDK4/6抑制剂联合其他药物。

化学抗肿瘤药物经过半个多世纪的发展,已经进入靶向治疗药物时代。

小分子靶向药物在临床上的应用日益增多,在一些肿瘤类别中已经进入一线用药地位,比如肾癌、慢粒白、多发性骨髓瘤等。

本文对小分子靶向治疗药物做一综述。

小分子靶向治疗药物简介一、受体酪氨酸激酶抑制剂作为抗肿瘤药物靶点的酪氨酸激酶有两类,一类是受体酪氨酸激酶(RTKs),另一类是非受体酪氨酸激酶(nrRTKs)。

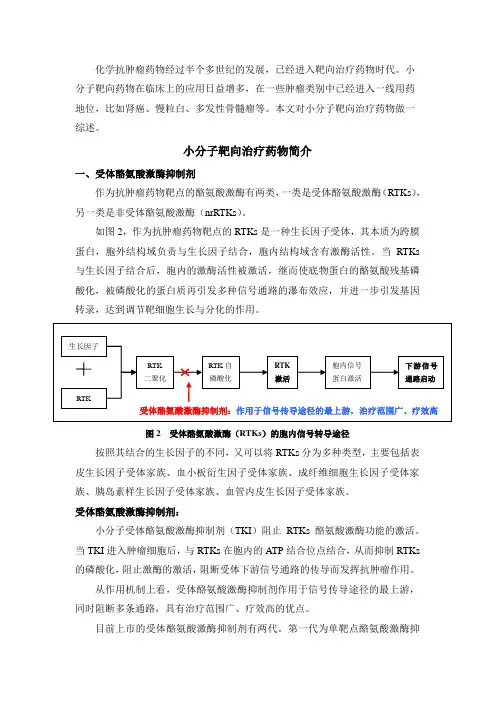

如图2,作为抗肿瘤药物靶点的RTKs是一种生长因子受体,其本质为跨膜蛋白,胞外结构域负责与生长因子结合,胞内结构域含有激酶活性。

当RTKs 与生长因子结合后,胞内的激酶活性被激活,继而使底物蛋白的酪氨酸残基磷酸化,被磷酸化的蛋白质再引发多种信号通路的瀑布效应,并进一步引发基因转录,达到调节靶细胞生长与分化的作用。

图2 受体酪氨酸激酶(RTKs)的胞内信号转导途径按照其结合的生长因子的不同,又可以将RTKs分为多种类型,主要包括表皮生长因子受体家族、血小板衍生因子受体家族、成纤维细胞生长因子受体家族、胰岛素样生长因子受体家族、血管内皮生长因子受体家族。

受体酪氨酸激酶抑制剂:小分子受体酪氨酸激酶抑制剂(TKI)阻止RTKs酪氨酸激酶功能的激活。

当TKI进入肿瘤细胞后,与RTKs在胞内的ATP结合位点结合,从而抑制RTKs 的磷酸化,阻止激酶的激活,阻断受体下游信号通路的传导而发挥抗肿瘤作用。

从作用机制上看,受体酪氨酸激酶抑制剂作用于信号传导途径的最上游,同时阻断多条通路,具有治疗范围广、疗效高的优点。

目前上市的受体酪氨酸激酶抑制剂有两代。

第一代为单靶点酪氨酸激酶抑制剂,如吉非替尼、厄洛替尼。

表已上市的酪氨酸激酶抑制剂注:EGFR:表皮生长因子受体,属HER家族;VEGFR:血管内皮生长因子;PDGFR:血小板衍生因子;HER2:HER家族的一种受体;Abl-Bcr:一种非受体酪氨酸激酶;Raf:酪氨酸激酶的下游信号通路中的一种蛋白;Flt-3:Src:一种非受体酪氨酸激酶;c-kit:Ret:胶质细胞源性神经营养因子的受体吉非替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,主要用于非小细胞肺癌,对酪氨酸激酶基因编码区突变型肿瘤的有效率高达80%以上。

280靶向药的功能主治1. 什么是280靶向药280靶向药是一种新型的药物,它具有针对特定癌细胞的功能,从而降低对正常细胞的伤害。

这种药物通常通过针对细胞内的特定蛋白质靶点,以更精确的方式干预癌症的发展和生长。

280靶向药是现代癌症治疗的重要组成部分,它的出现对于提高癌症治疗的效果和减少副作用具有重要意义。

2. 280靶向药的功能特点•针对性高:280靶向药可以精准地作用于特定的蛋白质靶点,从而针对性地抑制肿瘤细胞的生长和分裂。

•副作用低:与传统的放化疗药物相比,280靶向药对正常细胞的伤害较小,副作用相对较低。

•个体化治疗:由于280靶向药对不同的肿瘤有不同的靶点作用,因此可以根据患者的肿瘤特征和基因表达等个体差异,进行个体化的治疗。

3. 280靶向药的主要功能280靶向药根据其不同的靶点作用,可以发挥多种不同的治疗功能。

下面列举了几种常见的280靶向药及其主要功能:a. 抗肿瘤活性•抑制肿瘤细胞增殖:许多280靶向药都具有抑制肿瘤细胞增殖的功能,能够阻止癌细胞的生长和分裂,并最终导致肿瘤的缩小或消失。

•诱导肿瘤细胞凋亡:某些280靶向药能够通过调节细胞的凋亡途径,诱导癌细胞自我灭亡,从而达到治疗肿瘤的效果。

b. 抗血管生成•抑制肿瘤血管生成:某些280靶向药能够通过干扰肿瘤细胞周围的血管生成过程,抑制肿瘤继续生长和扩散。

•阻断血管营养供给:一些280靶向药能够以抗血管生成的方式,阻断肿瘤细胞对于营养物质的供给,从而使肿瘤细胞失去生长和存活的条件。

c. 免疫调节•提高免疫耐受性:某些280靶向药通过增强机体的免疫功能,提高患者对抗癌细胞的耐受能力,增加癌症治疗的效果。

•调节免疫细胞活性:一些280靶向药可以调节免疫细胞的活性,促进免疫细胞对癌细胞的杀伤作用。

d. 增强化疗敏感性•提高化疗药物敏感性:某些280靶向药可以增强肿瘤细胞对化疗药物的敏感性,从而提高化疗药物的疗效。

•克服多重耐药:一些280靶向药可以克服癌细胞的多重耐药性,使得原本对药物无效的肿瘤细胞重新对药物产生反应。

爱可欣 (Ixempra)治疗的疾病及其副作用爱可欣 (Ixempra)治疗的疾病及其副作用爱可欣 (Ixempra)是一种化学治疗药物,常用于治疗某些类型的癌症。

它含有イキサナト(Ixabepilone)作为主要成分,可以用于复发性或难治性乳腺癌以及转移性卵巢癌的治疗。

然而,使用爱可欣也会带来一些副作用。

下面我们将详细介绍爱可欣治疗的疾病以及它的副作用。

一、乳腺癌的治疗爱可欣常被用于治疗复发性或难治性乳腺癌,尤其是那些对其他治疗手段不敏感的患者。

乳腺癌是一种常见的女性恶性肿瘤,使用爱可欣可以有效地控制肿瘤的生长与扩散。

二、卵巢癌的治疗爱可欣也可以用于转移性卵巢癌的治疗。

卵巢癌是女性生殖系统常见的一种癌症,临床治疗难度较大,而使用爱可欣可以有效地减轻患者的症状,并延长患者的生存期。

虽然爱可欣在治疗乳腺癌和卵巢癌时有显著的疗效,但在使用过程中也存在一些副作用需要引起注意。

一、神经系统副作用使用爱可欣可能导致神经系统相关的副作用,包括感觉异常、周围神经病变、头痛等。

这些副作用可能会对患者的生活质量产生一定的影响,因此需要在治疗过程中密切监测患者的神经系统状况。

二、消化系统副作用爱可欣的治疗还可能对消化系统产生副作用,如恶心、呕吐、腹泻等。

这些症状可能会使患者感到不适,影响其正常饮食和生活。

患者在使用爱可欣期间,应咨询医生,寻求相应的治疗和护理措施,以减轻这些副作用对生活造成的影响。

三、血液系统副作用爱可欣的使用还可能对血液系统产生一定的副作用,如白细胞减少、贫血等。

这些副作用会影响患者的免疫功能和身体抵抗力,因此在治疗期间需要定期检查患者的血液指标,及时发现并处理相关问题。

需要注意的是,以上列出的副作用并不代表所有患者在使用爱可欣过程中都会出现。

每个人的体质和病情不同,副作用的发生与严重程度也会有所差异。

在使用爱可欣治疗之前,患者应该与医生充分沟通,了解药物的使用方法、副作用以及可能产生的不良反应。

胃癌的分子靶向治疗进展和前景展望胃癌,作为一种常见的恶性肿瘤,一直以来都备受人们关注。

传统的治疗方式,如手术、放疗和化疗,虽然在一定程度上可以控制疾病的进展,但其疗效往往有限,且伴随着一系列不良的副作用。

随着生物医学领域的不断发展,分子靶向治疗崭露头角,为胃癌的治疗带来了新的希望。

本文将探讨胃癌的分子靶向治疗进展,并展望其前景。

一、胃癌的分子靶向治疗1.1 HER2靶向治疗胃癌中的HER2过表达已被广泛研究,HER2是一种重要的治疗靶点。

药物特拉斐福(Trastuzumab)是针对HER2的单克隆抗体,已被批准用于治疗HER2过表达的胃癌。

研究表明,特拉斐福联合化疗可以显著改善患者的生存率,为胃癌治疗带来了革命性的突破。

1.2 PD-1/PD-L1抑制剂免疫检查点抑制剂,如帕卢珠单抗(Pembrolizumab)和尼伯替尼(Nivolumab),通过抑制PD-1/PD-L1信号通路,激活免疫系统来攻击肿瘤细胞。

这些药物在晚期胃癌的治疗中显示出卓越的效果,改善了患者的生存期。

1.3 EGFR抑制剂表皮生长因子受体(EGFR)在胃癌中也是一个重要的治疗靶点。

药物西妥昔单抗(Cetuximab)和埃克替尼(Erlotinib)可以通过抑制EGFR的活性来抑制肿瘤的生长。

这些分子靶向药物已被用于一些临床试验,显示出潜在的治疗效果。

1.4 抗血管生成治疗胃癌的生长和扩散与血管生成密切相关。

药物贝伐珠单抗(Bevacizumab)可以抑制肿瘤的血管生成,从而减少肿瘤的营养供应。

这种分子靶向治疗在一些胃癌患者中表现出明显的疗效。

二、分子靶向治疗的前景展望2.1 个体化治疗分子靶向治疗的发展使得医生可以更好地根据患者的肿瘤特征制定个体化治疗方案。

通过基因检测和分子分析,可以确定患者肿瘤的分子特征,从而选择最适合的靶向药物。

这有望提高治疗的针对性,降低不必要的药物毒性。

2.2 药物组合治疗在胃癌治疗中,单一的分子靶向药物往往难以完全控制疾病的进展。

新型靶向药物在肿瘤治疗中的应用及效果评估摘要:随着生物技术和药物研究的不断发展,新型靶向药物作为肿瘤治疗的一种重要手段受到越来越多的关注。

本文通过综合分析近年来有关新型靶向药物在肿瘤治疗中的研究成果,总结了其应用领域、作用机制及疗效评估。

我们发现新型靶向药物在肿瘤治疗中具有显著的优势,可有效延长患者的生存期并减少治疗相关的毒副作用。

然而,也存在着一些挑战和局限性,需要进一步的研究和探索。

因此,加强对新型靶向药物的研究,提高其临床应用水平具有重要的意义。

关键词:新型靶向药物;肿瘤治疗;应用领域;作用机制;疗效评估一、引言肿瘤是威胁人类健康的重大疾病之一,对社会和家庭造成了巨大的负担。

传统的治疗方法包括手术、放疗和化疗,虽然取得了一定的成效,但仍然存在着很多局限性,如毒副作用大、易产生耐药性等。

因此,寻找更有效的治疗方法成为当前肿瘤研究的重要方向之一。

随着生物技术和药物研究水平的提高,新型靶向药物作为一种治疗肿瘤的新方法逐渐受到重视。

与传统的治疗方法相比,靶向药物能够更精准地靶向肿瘤细胞,减少对正常细胞的损害,从而达到更好的治疗效果。

本文将重点探讨新型靶向药物在肿瘤治疗中的应用及效果评估,旨在为临床医生提供更加全面准确的治疗策略。

二、新型靶向药物的应用领域新型靶向药物主要通过针对肿瘤细胞的特定靶点来发挥作用,因此其应用领域相对狭窄。

目前,新型靶向药物在肿瘤治疗中的应用主要集中在以下几个方面:1. EGFR抑制剂:EGFR是一种与细胞增殖和凋亡相关的受体,在多种恶性肿瘤中高表达。

因此,EGFR抑制剂成为治疗这些肿瘤的重要药物之一。

常用的EGFR抑制剂包括厄洛替尼、吉非替尼等。

2. HER2抑制剂:HER2受体在乳腺癌等肿瘤中高表达,通过抑制HER2信号通路可以抑制肿瘤细胞的增殖和转移。

常用的HER2抑制剂包括曲妥珠单抗、卡培他滨等。

3. PD-1/PD-L1抑制剂:PD-1和PD-L1作为肿瘤逃逸免疫监视的重要靶点,通过抑制PD-1和PD-L1相互作用可以恢复T细胞对肿瘤的免疫监视作用。

随着人口老龄化趋势的加剧,肺癌已成为我国老年人最常见的恶性肿瘤之一。

肺癌的治疗方案多种多样,其中靶向治疗因其相对较高的疗效和较低的毒性,近年来受到越来越多的关注。

本文将针对老年人肺癌的靶向治疗方案进行探讨。

一、肺癌靶向治疗的概述靶向治疗是一种针对肿瘤细胞特定分子靶点的治疗方法,通过抑制肿瘤细胞的生长和扩散,从而达到治疗肺癌的目的。

与传统化疗相比,靶向治疗具有以下优势:1. 选择性高:靶向药物主要作用于肿瘤细胞,对正常细胞的影响较小,因此毒副作用相对较低。

2. 疗效显著:对于某些特定类型的肺癌,靶向治疗可以显著提高患者的生存率和生活质量。

3. 个体化治疗:靶向治疗可以根据患者的基因突变情况选择合适的药物,实现个体化治疗。

二、老年人肺癌的靶向治疗方案1. 表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)EGFR-TKI是目前治疗非小细胞肺癌(NSCLC)的主要靶向药物之一,尤其适用于具有EGFR基因突变的晚期NSCLC患者。

常见的EGFR-TKI药物包括吉非替尼、厄洛替尼、奥希替尼等。

针对老年人肺癌的EGFR-TKI治疗方案如下:(1)初治患者:首先进行基因检测,若存在EGFR突变,则首选EGFR-TKI治疗。

治疗过程中,需定期监测患者的病情变化和药物副作用。

(2)经治患者:若既往曾接受过EGFR-TKI治疗,可根据患者的具体情况选择二线或后线治疗方案。

如既往治疗有效,可考虑再次使用同种药物;若既往治疗无效,则需根据患者的基因突变情况选择其他靶向药物。

2. 间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制剂ALK抑制剂适用于具有ALK基因融合的晚期NSCLC患者。

常见的ALK抑制剂药物包括克唑替尼、色瑞替尼等。

针对老年人肺癌的ALK抑制剂治疗方案如下:(1)初治患者:首先进行基因检测,若存在ALK基因融合,则首选ALK抑制剂治疗。

治疗过程中,需定期监测患者的病情变化和药物副作用。

(2)经治患者:若既往曾接受过ALK抑制剂治疗,可根据患者的具体情况选择二线或后线治疗方案。

我国首个自主研制的小分子靶向抗肿瘤药上市

胡晓丽

【期刊名称】《生物加工过程》

【年(卷),期】2011(9)5

【摘要】我国首个自主研制的小分子靶向抗肿瘤药盐酸埃克替尼正式上市,盐酸埃克替尼是靶向表皮生长因子受体酪氨酸激酶的新一代靶向抗癌药,该药第一个适应证是晚期非小细胞肺癌。

【总页数】1页(P10-10)

【关键词】抗肿瘤药;自主研制;小分子;上市;受体酪氨酸激酶;表皮生长因子;非小细胞肺癌;抗癌药

【作者】胡晓丽

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】TQ464.1

【相关文献】

1.我国自主研制出小分子靶向抗肿瘤药 [J],

2.我国小分子靶向抗肿瘤药物申报现状浅析 [J], 陈晓媛;张虹;高晨燕;杨志敏

3.我国首个自主研制小分子靶向抗肿瘤药面世 [J],

4.首个自主研制小分子靶向抗肿瘤药面世 [J],

5.我国首个自主研制的小分子靶向抗肿瘤药上市国人治肿瘤可用国产靶向药物 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小分子肿瘤靶向治疗的研究进展随着分子生物学和基因组学的不断发展,癌症治疗也在不断更新换代。

传统癌症治疗方法如化疗、放疗和手术等,虽然在一定程度上取得了明显的疗效,但是这些方法在治疗过程中往往会对正常细胞造成损伤,产生一系列严重的副作用。

因此,小分子肿瘤靶向治疗作为一种新型的癌症治疗方法,受到了广泛关注。

小分子肿瘤靶向治疗基于分子靶向药物的设计和应用,通过干扰肿瘤细胞内部的信号通路或靶点,使得肿瘤细胞的增殖、转移和生存得到抑制。

相较于传统治疗方法,小分子肿瘤靶向治疗具有以下优势:首先,小分子靶向药物能够更加精准地选择性地作用于癌细胞,减少对正常细胞的损伤;其次,小分子靶向药物的治疗效果更加稳定和持久,可以降低癌症再发的风险;最后,小分子靶向药物疗效快捷,患者病情能够得到迅速改善,提高治愈率。

在小分子肿瘤靶向治疗的研究中,基因检测技术被广泛应用。

通过对患者的基因组进行分析,可以发现患者体内是否存在某些特定的基因突变或异常,有助于对治疗方案进行个性化调整和精准应用。

例如,EGFR基因突变与肺癌相关紧密,对于这种情况,靶向药物地塞米松或厄洛替尼等就能够提高治愈率和生存期。

另外,BCR-ABL基因突变也是慢粒细胞白血病的诱发因素,靶向药物伊马替尼就能够有效地抑制该基因对白血病细胞的作用。

除了基因检测技术外,蛋白质组学、细胞学和生物信息学等前沿技术的应用也推动着小分子肿瘤靶向治疗的不断发展。

例如,多蛋白组分析技术可以检测肿瘤组织中的多个蛋白质水平和交互作用,为肿瘤靶向治疗的设计和优化提供了更全面和深入的支持;单细胞测序技术则可以帮助研究人员解析肿瘤内部异质性和细胞亚群的不同表型和生物特征,为个性化治疗提供更加精细的依据。

总之,小分子肿瘤靶向治疗的研究和应用正处于快速发展阶段,前沿科技的不断涌现为精准医疗和癌症治疗带来新的机遇和挑战。

随着我们对肿瘤分子生物学和生物信息学的理解和认识不断加深,人们有理由相信,小分子肿瘤靶向治疗在未来将会成为癌症治疗的重要发展方向,为癌症患者带来更多的生存希望和质量。

肿瘤靶向药靶点治疗及不良反应总结肿瘤靶向药是一种能够特异性地靶向肿瘤细胞并抑制其增殖、侵袭和转移的药物。

与传统化疗药物相比,肿瘤靶向药具有更高的选择性、更好的耐受性和更低的毒副作用。

本文将对常见的肿瘤靶向药的靶点、治疗及不良反应进行总结。

一、抗EGFR(表皮生长因子受体)靶向药物:EGFR是一种过度表达于多种肿瘤细胞表面的膜蛋白,抑制EGFR可以阻止癌细胞的增殖和侵袭。

常见的抗EGFR靶向药物包括鲁西单抗、曲妥珠单抗。

不良反应方面,常见的包括皮疹、腹泻、疲劳等。

二、抗HER2(人类表皮生长因子受体2)靶向药物:HER2是乳腺癌和胃癌等肿瘤中过度表达的靶标,抑制HER2可以阻止癌细胞的增殖。

常见的抗HER2靶向药物包括曲妥珠单抗、帕妥珠单抗。

不良反应方面,常见的包括心脏毒性、恶心和呕吐等。

三、多酪氨酸激酶(BRAF)抑制剂:BRAF是一个在恶性黑色素瘤等肿瘤中突变的基因,抑制BRAF可以阻止癌细胞的增殖。

常见的BRAF抑制剂包括达沙替尼、维美替尼。

不良反应方面,常见的包括皮肤病变、发热和疲劳等。

四、ALK(酪氨酸激酶)抑制剂:ALK基因突变与非小细胞肺癌相关,抑制ALK可以阻止肿瘤细胞的生长。

常见的ALK抑制剂包括克唑替尼、阿法替尼。

不良反应方面,常见的包括肝功能异常、恶心和疲劳等。

五、PD-1(程序化细胞死亡蛋白1)抑制剂:PD-1是一种负调控肿瘤相关免疫反应的膜蛋白,抑制PD-1可以增强机体抗肿瘤免疫能力。

常见的PD-1抑制剂包括伊普伐木单抗、润达单抗。

不良反应方面,常见的包括乏力、皮疹、恶心等。

六、PARP(多精胺ADP核糖聚合酶)抑制剂:PARP在DNA损伤修复中起重要作用,抑制PARP可以阻止肿瘤细胞的DNA修复能力。

常见的PARP抑制剂包括奥拉帕尼布、利普帕尼布。

不良反应方面,常见的包括恶心、呕吐、疲劳等。

需要注意的是,不同的肿瘤靶向药对于不同的肿瘤类型存在差异,具体使用时需要根据患者的肿瘤类型、基因突变状态和身体状况进行选择。

靶向药物在肿瘤治疗中的应用肿瘤是一种常见疾病,对人类的生命和健康造成了巨大的威胁。

传统的治疗方法如手术、放疗和化疗等能够有效控制肿瘤的发展,但是也伴随着一系列严重的副作用。

为了提高肿瘤治疗的效果,降低毒副作用,靶向药物应运而生。

本文将介绍靶向药物在肿瘤治疗中的应用。

靶向药物的概念和分类靶向药物是指通过特异性与癌细胞或其周围环境相互作用,抑制或阻断某些特定分子、通路或信号转导来达到治疗肿瘤的目的的药物。

根据其作用机制和分子靶点的不同,可以将靶向药物分为几个类别。

抑制细胞增殖及分化的靶向药物这类药物主要通过抑制肿瘤细胞增殖和促进分化来起到抗肿瘤作用。

例如,白血病的治疗药物伊马替尼(Imatinib)能够选择性地抑制BCR-ABL融合基因产生的异常酪氨酸激酶活性,从而阻断了白血病细胞的增殖和转化过程。

阻断血管生成的靶向药物肿瘤生长和转移离不开血管生成过程,因此阻断肿瘤血管生成成为一种重要的治疗策略。

血管内皮生长因子(VEGF)是一种关键调节因子,与肿瘤血管新生密切相关。

目前已经开发出很多针对VEGF及其受体的抑制剂,如贝伐单抗(Bevacizumab)等。

抑制信号转导通路的靶向药物信号转导通路在肿瘤细胞中起着至关重要的作用。

许多肿瘤具有异常激活的信号通路,如RAS/MAPK路径、PI3K/AKT/mTOR路径等。

针对这些异常激活的信号通路开发出了一系列靶向药物,如吉非替尼(Gefitinib)。

靶向药物在临床应用中的例子目前靶向药物已经广泛应用于临床肿瘤治疗中,并取得了显著的成果。

以下是其中几个成功案例。

奥曲肽(Octreotide)奥曲肽是一种靶向胰岛素样生长因子-1受体(IGF-1R)的抑制剂。

IGF-1R在多种恶性肿瘤中都有高表达水平,并与肿瘤细胞增殖、存活、侵袭和转移等过程密切相关。

奥曲肽通过抑制IGF-1R的激活,抑制了肿瘤细胞的增殖和转移,并且还可以通过诱导凋亡促进肿瘤细胞死亡。

曲妥珠单抗(Trastuzumab)曲妥珠单抗是一种针对HER2/neu受体的单克隆抗体,在HER2阳性乳腺癌治疗中取得了巨大成功。

宫颈癌是全球女性常见的恶性肿瘤之一,近年来,随着医疗技术的不断进步,针对宫颈癌的治疗方法也日益丰富。

对于初次治疗失败的宫颈癌患者,二线治疗方案的选择至关重要。

本文将探讨一种基于双抗治疗的宫颈癌二线治疗方案,旨在为临床医生提供参考。

一、背景与意义宫颈癌的早期诊断和治疗可以有效提高患者的生存率。

然而,由于早期症状不明显,许多患者确诊时已处于中晚期。

对于初次治疗失败的宫颈癌患者,二线治疗的选择尤为重要。

传统的二线治疗方案主要包括化疗、放疗、免疫治疗等,但均存在一定的局限性。

近年来,双抗治疗作为一种新型治疗手段,在宫颈癌治疗中显示出良好的应用前景。

二、双抗治疗原理双抗治疗是指同时使用两种不同的抗体靶向治疗,通过作用于肿瘤细胞的不同靶点,发挥协同抗肿瘤作用。

这种治疗方式具有以下特点:1. 靶向性强:双抗治疗可以针对肿瘤细胞表面的特定分子,减少对正常细胞的损伤。

2. 协同作用:两种抗体分别作用于不同的靶点,可以发挥协同抗肿瘤作用,提高治疗效果。

3. 个体化治疗:根据患者的具体情况选择合适的抗体组合,实现个体化治疗。

三、双抗宫颈癌二线治疗方案1. 抗体选择- PD-1/PD-L1抗体:这类抗体可以阻断PD-1/PD-L1通路,解除肿瘤细胞对免疫细胞的抑制,增强机体对肿瘤的免疫反应。

- CTLA-4抗体:CTLA-4抗体可以阻断CTLA-4/T细胞受体信号通路,增强T细胞的活化和增殖,提高机体对肿瘤的免疫反应。

2. 治疗方案- 联合化疗:在双抗治疗的基础上,联合化疗可以增强治疗效果,提高患者的生存率。

常用的化疗药物包括紫杉醇、多西他赛、卡铂等。

- 放疗:对于局部晚期或复发转移的宫颈癌患者,放疗可以作为辅助治疗手段,减轻肿瘤负荷,缓解症状。

- 靶向治疗:针对部分具有特定基因突变的宫颈癌患者,可以采用靶向治疗,如贝伐珠单抗、阿帕替尼等。

3. 治疗周期- 双抗治疗的周期一般为每3周一次,根据患者的具体情况和耐受性进行调整。

癌症靶向治疗的最新进展引言癌症一直被视为严重威胁人类健康的疾病之一。

传统的治疗手段如化疗、放疗等存在一定的局限性和副作用。

随着生物医学领域的不断发展,癌症靶向治疗逐渐受到关注,并取得了一系列突破性成果。

本文将对癌症靶向治疗的最新进展进行探讨。

一. 基因检测在个体化治疗中的应用靶向治疗是基于肿瘤细胞具有特定突变基因或异常表达的特征,通过针对这些特征进行干预以达到抑制肿瘤生长和扩散的目标。

而基因检测技术则可以帮助医生准确定位患者是否存在特定基因变异,从而判断是否适合接受相应的靶向药物治疗。

近年来,随着全基因组测序和癌基因组复制数分析技术等检测技术的发展,其成本逐渐降低并普及开来,使得基因检测在临床上的应用变得更加可行。

例如,HER2阳性乳腺癌患者可以通过基因检测确定是否适合使用赫赛汀类药物进行治疗。

此外,EGFR基因突变也是肺癌治疗中的重要靶点之一,EGFR酪氨酸激酶抑制剂对于EGFR突变阳性患者具有显著疗效。

二. 免疫检查点抑制剂的广泛应用免疫检查点抑制剂作为一种新型免疫治疗药物,在近几年取得了令人振奋的成果。

它通过抑制T细胞的负向调控信号,增强T细胞对肿瘤细胞的杀伤作用,从而达到治疗癌症的目标。

PD-1和PD-L1是免疫检查点通路中重要的分子组分。

目前,多个免疫检查点抑制剂已经成功进入临床应用阶段,并显示出对多种恶性肿瘤具有显著的治疗效果。

例如,Nivolumab和Pembrolizumab等PD-1抑制剂被用于治疗黑色素瘤、肺癌等多种类型的癌症,取得了令人鼓舞的临床效果。

三. 微环境调节治疗策略的涌现除了靶向癌细胞自身的异常信号通路外,新近的研究表明,肿瘤微环境在肿瘤发生和发展过程中起着重要作用。

因此,一些针对肿瘤微环境的治疗策略也逐渐引入到癌症靶向治疗中。

例如,抑制血管生成是一种可以有效抑制癌细胞供血来源的方法。

目前已有多个抑制血管生成相关信号通路的药物进入临床试验,并获得一定成功。

另外,通过干扰肿瘤免疫逃逸机制来增强免疫反应也是一个重要的方向。

肿瘤靶向药物大盘点

一、进入医保的靶向药

靶向药是医学肿瘤界的“生物导弹”,瞄准一个靶点后,直线射杀肿瘤细胞,不会偏轨杀伤正常细胞,因此带来的副作用较小。

靶向药物疗效好,副作用低,是部分肺癌治疗的首选,但是其昂贵的价格,让许多患者望而却步。

可喜的是,近年来,靶向药物进入医保,给患者及家属送去了希望。

Tips:

1.建议您去办特病症,之后方可享用医保价。

2.此价格为北京协和医保后价格,其他医院价格可能略有不同。

二、非小细胞肺癌靶向药物

在亚洲EGFR整体突变率为30%-50%,年轻、不吸烟和女性腺癌患者EGFR突变频率甚至达到56%-70%,使用靶向治疗机会更多。

但没有EGFR 敏感突变的患者中EGFR-TKI疗效低于化疗,所以,治疗时关键要明确适合此肿瘤,不花冤枉钱,不耽误病情。

间变性淋巴瘤激酶( ALK)基因重排和ROS1基因重排。

最热门抗肿瘤靶点及小分子靶向药物全景报告抗肿瘤靶点是指对肿瘤生长、转移等过程具有重要调控作用的蛋白分子或通路。

小分子靶向药物是一类能够专一靶向抗肿瘤靶点并抑制其活性的化学物质。

随着抗肿瘤研究的不断深入,越来越多的抗肿瘤靶点及小分子靶向药物被发现并应用于临床。

以下将介绍一些当前最热门的抗肿瘤靶点及小分子靶向药物:1.EGFR(表皮生长因子受体):EGFR是一种跨膜酪氨酸激酶受体,参与肿瘤细胞的生长和分化等过程。

一些小分子靶向药物如吉非替尼和厄洛替尼等通过抑制EGFR的酪氨酸激酶活性,抑制肿瘤细胞生长。

2.HER2(人表皮生长因子受体2):HER2是一种细胞表面受体,参与调节细胞增殖和存活等过程。

一些小分子靶向药物如曲妥珠单抗和拉普替尼等能够靶向结合HER2,抑制其信号传导,减少肿瘤细胞的增殖。

3.ALK(酪氨酸激酶受体):ALK是一种重排基因,其突变被发现与多种肿瘤的发生和发展相关。

小分子靶向药物如克唑替尼和艾尔莎替尼能够抑制ALK的活性,阻断肿瘤细胞的生长和转移。

4.BRAF(B型RAF激酶):BRAF是一种信号转导分子,突变导致了多种恶性黑色素瘤的发生。

例如,维米非尼和达替尼等小分子靶向药物能够抑制BRAF的活性,减少肿瘤细胞的增殖和转移。

5.PD-1(程序性死亡受体1)和PD-L1(程序性死亡配体1):PD-1和PD-L1参与抑制免疫系统对肿瘤的攻击,突变导致肿瘤逃避免疫监视。

一些免疫检查点抑制剂如伊普替尼和纳武利尼等能够靶向PD-1或PD-L1,恢复免疫系统的抗肿瘤活性。

除了上述靶点外,还有许多其他热门的抗肿瘤靶点及小分子靶向药物,如PI3K、FLT3、VEGFR等。

这些靶点及药物的发现和应用为肿瘤治疗提供了新的进展和希望。

需要注意的是,虽然靶向药物在抗肿瘤治疗中具有重要作用,但并非适用于所有患者。

个体化治疗是当前的研究热点,通过检测患者的肿瘤基因和蛋白表达水平来选择最合适的靶向药物,以提高治疗效果和减少不良反应。

2024常用肿瘤口服靶向药物服用注意事项与特殊情况处理

现代抗肿瘤药物的一个显著特征,是出现一批针对分子异常特征的药物一一即靶向药物。

新型抗肿瘤药物分为小分子靶向药物和大分子单克隆抗体类药物,其中小分子靶向药物的服用方式通常为口服。

今天,我们简单来介绍一下这些药物的服用注意事项,以及遇到特殊情况如何处理。

01

列举一些目前常用的口服靶向药物(如下表格),针对不同病种,靶向药物种类繁多,这些药物给癌症患者带来了福音。

02

03

小分子靶向药物的服用方式通常为每日口服,长期居家服用,因此患者可能会发生漏服的情况,很多患者漏服后立即补服或者下顿加倍服用,这种做法是否正确?

另外一些吞咽困难者,有些患者可能会在服用后发生呕吐的情况,如何处理?

对于长期服用靶向药物的患者,稳定的需要浓度可以保证治疗的安全有效性,通过加倍补服来弥补漏服剂量的做法会使药物浓度明细升高,可能给患者带来严重的不良反应,甚至造成必须停药的严重后果。

另外,在服用过程中如果遇到问题,谨记2点:

遇到问题,及时咨询医生或者药师;

认真阅读药品说明书。