第三讲鲁迅的散文和杂文

- 格式:ppt

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:45

最好的杂文和随笔鲁迅5篇杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。

特点是"杂而有文",短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。

鲁迅先生的杂文写作近乎无所不包,写世道、写人心、写文学,都是他写得到位、写得入理、写到精髓。

最好的杂文和随笔鲁迅鲁迅1鲁迅从进化论进到阶级论,从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正的友人,以至于战士。

他是经历了辛亥革命以前直到现在的四分之一世纪的战斗,从痛苦的经验和深刻的观察之中,带着宝贵的革命传统到新的阵营里来的。

……历年的战斗和剧烈的转变给他许多经验和感觉,经过精炼和融化之后,流露在他的笔端。

这些革命传统(Revolutionarytraditions)对于我们是非常之宝贵的,尤其是在集体主义的照耀之下:第一、是最清醒的现实主义……第二、是“韧”的战斗……第三、是反自由主义……第四、是反虚伪的精神……自然,鲁迅的杂感的意义,不是这些简单的叙述所能够完全包括得了的。

我们不过为着文艺战线的新的任务,特别指出杂感的价值和鲁迅在思想斗争史上的重要地位,我们应当向他学习,我们应当同着他前进。

——瞿秋白《〈鲁迅杂感选集〉序言》(1933年)如问中国自有新文学运动以来,谁最伟大?谁最能代表这个时代?我将毫不踌躇地回答:是鲁迅。

鲁迅的小说,比之中国几千年来所有这方面的杰作,更高一步。

至于他的随笔杂感,更提供了前不见古人,而后人又绝不能追随的风格,首先其特色为观察之深刻,谈锋之犀利,比喻之巧妙,文笔之简洁,又因其飘溢几分幽默的气氛,就难怪读者会感到一种即使喝毒酒也不怕死似的凄厉的风味。

当我们见到局部时,他见到的却是全面。

当我们热衷于掌握现实时,他已把握了古今与未来。

要了解中国全面的民族精神,除了读《鲁迅全集》以外,别无捷径。

——郁达夫《鲁迅的伟大》(1937年)最好的杂文和随笔鲁迅鲁迅2鲁迅的文笔的特色是在哪几点呢?我所能举出的是如下的几点:第一是理论的形象化。

鲁迅小说、散文、杂文精选鲁迅杂文精选:鲁迅散文精选读鲁迅小说·杂文·散文精选有感作文在这个漫长而快乐的暑假里,我读了感动的让人痛哭流涕的让《生命充满爱》,悲伤而又要懂得珍惜的《闪着泪光的决定》这本书让我明白爱是世界上最美好的东西,在成长过程中学会爱和珍惜,同时努力的去付出爱,这样才能使我们成长的脚步更踏实。

而让我最难以忘怀的是鲁迅先生的小说、杂文、散文。

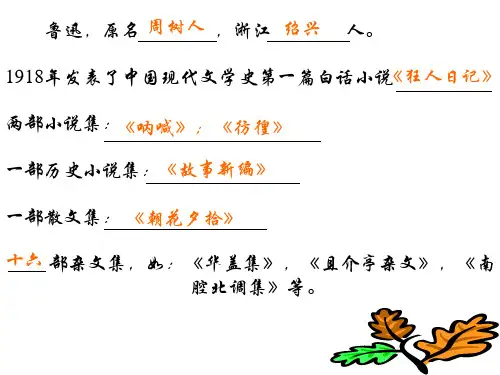

鲁迅的名字是家喻户晓的,他原名周树人,是我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。

他的文章犀利深刻而又灵活诙谐,被誉为直指各种反动势力心脏的“匕首和投枪。

“他被誉为“中国现代小说之父。

”他的文笔绵密细腻、真挚感人,犹如小桥流水,沁人心脾。

它真实的记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,追忆那些难以忘怀的人和事,抒发了对往日亲友和师长的怀念之情,生动的描绘了清末明初的生活风俗画面。

小说《狂人日记》是《呐喊》中的一篇代表之作。

这篇小说是以狂人的十三则日记的片段连缀而成。

小说里的狂人是一个患有:迫害狂“症的人,患者对外界的事物格外敏感,并且不由自主的产生错觉与幻觉,感到自己时时处于被迫害的境况下,于是不断产生疑虑与恐惧,心神不宁。

鲁迅小说里的狂人正是这样的。

他时时刻刻全神贯注于“吃人,”觉得别人要吃他,于是便惶惶然,不可终日。

让我明白如果读书,有知识,就不会被封建思想俘虏,纵容丑陋的欲望,不会使人生充满不和谐。

杂文《世故三昧》里的《爬和撞》,是篇有趣的文章。

它议了爬,又议了比爬更高一级的撞。

就像英语中的比较级。

它告诉我们:在生活中,用一种方法去做某件事失败了,但不要灰心丧气,可以再试着用别的办法去做,两次不行再来一次,直到成功为止!到那时,再回过头去看看你走过的路是否值得?我想那时,你一定会笑着说:“功夫不负有心人!” 散文《野草》感人至深。

文章大意是一棵无人注意的小草,它却以顽强的生命力,掀翻了压在身上巨大的石块,顽强的钻出地面。

鲁迅杂文鲁迅杂文优秀6篇精选鲁迅杂文(推荐篇一暑假中读了鲁迅先生的《朝花夕拾》,其中有十篇散文,十分的优美。

它记叙了鲁迅先生成长的经历,书中即描写了他对童年生活的回忆和对师友的怀念,又侧面衬托了鲁迅先生对旧社会种种恶习的强烈批判。

在《朝花夕拾》中,生动地描绘出了旧社会生活的场景。

如“百草园和三味书屋”中描写到的,观菜畦、吃桑葚、听鸣蝉与油蛉和蟋蟀的音乐会等生活场景,无不体现了小孩子追求自由,热爱大自然的心态,也表现了社会对孩子们的束缚。

鲁迅先生在描写人外貌特征和习性时,即生动地表现出一个人的特点,又增加了幽默感。

在鲁迅先生的童年时光中,提到最多的一个人,就是“长妈妈”。

里面说到:阿长喜欢“切切察察”和夏天在床中间摆成一个“大”字的睡姿,刻画了她质仆而唠叨、略带粗野的性格。

在那个浑浊、昏暗和落后的时代,人们被黑暗压制着,不知有多少爱国者起来反抗。

“范爱农”就是一个例子。

他对革命前的黑暗社会强烈的不满和追求革命的精神,体现了旧社会人民对束缚的反抗,向往自由、安乐的心。

再想想我们现在安定幸福的生活,都是那些革命英雄前仆后继的结果啊!《朝花夕拾》中,描写最鲜明的人物,就数“藤野先生”了。

《藤野先生》回忆鲁迅在仙台留学时期的生活,记叙了鲁迅与藤野先生的相识、相处,离别的过程和对他的怀念。

藤野先生一直鼓舞着鲁迅从事反帝反封建的斗争,热爱学生、理解学生,使藤野先生具有了强大的人格魅力,以至于影响鲁迅先生的一生。

总之,读了《朝花夕拾》后,让我了解了鲁迅先生的成长经历,也让我了解了那个封建,压迫,剥削的年代。

《朝花夕拾》用平实的语言,鲜活的人物形象,丰富而有内涵的童年故事,抨击了囚禁人的旧社会,体现了鲁迅先生要求“人的解放”的愿望。

精选鲁迅杂文(推荐篇二2、走上人生的旅途吧。

前途很远,也很暗。

然而不要怕,不怕的人面前才有路。

鲁迅3、学习专看文学书,也是不好的。

先前的文学青年,往往厌恶数学理化史地生物学,以为这些都无足轻重,后来变成连常识也没有。

鲁迅的杂文一、为打破“黑色大染缸”与改变愚弱的“国民性” ——鲁迅杂文创作杂文创作,是鲁迅毕生最重要的事业,是他心血的主要结晶和创造力的重要标志。

正是他那博大精深和具有永恒的艺术魅力的杂文创作,确立了他在中国现代思想史、文化史和文学史上无以伦比的地位。

如果说,散文诗和记叙散文,分别表现鲁迅的个性和艺术风格的某一方面,那么在杂文中,我们却看到了鲁迅的灵魂,中华民族的灵魂。

鲁迅在《小品文的危机》中指出:现代杂文是“萌芽于‘文学革命’和‘思想革命’的”。

这概括了中国现代杂文“打破传统的思想和手法”的反帝反封建的时代特征。

“五四”新文化运动原先是以“文学革命”和“思想革命”为核心,猛烈批判传统的思想和文化,后来又扩展为广泛深入的社会批评和文明批评。

这种广泛的社会批评和文明批评,经常是以最便于攻战,最便于启蒙宣传的杂文来进行的。

这样,广泛的社会批评和文明批评,自然就成为中国现代杂文的主要内容。

鲁迅一再强调,他倡导议论性和批评性的杂文,为的是进行广泛的社会批评和文明批评,为的是打破中国社会这一“黑色大染缸”,为的是改变中国愚弱的“国民性”,为的是推进中国社会改革的顺利进行。

这既是鲁迅一贯的思想,也是他对中国现代杂文创作历史经验的深刻理论概括。

二、广泛、持久、冷峻、深刻的社会批评和文明批评——鲁迅杂文内容鲁迅杂文的内容,可以用广泛、持久、冷峻、深刻的社会批评和文明批评来概括。

具体说,它们是中国现代思想史和文学史上的珍贵文献,是中国现代“社会相”的大全,是中华民族斗争史图的描绘,是对中国国民灵魂的深刻解剖。

(一)所谓“广泛”,是从广袤性、广度上讲,鲁迅杂文的内容包罗万象,他的笔锋对准了千奇百怪的病态社会的方方面面。

鲁迅早期的杂文,主要收在《热风》和《坟》里,侧重于思想文化和道德伦理领域,批判以封建思想为核心的旧思想、旧文化、旧道德、旧风俗、旧习惯。

如《我之节烈观》、《我们现在怎样做父亲》、《论雷峰塔的倒掉》等杂文,都是针对儒家“三纲五常” 中的节和孝等伦理道德观念展开猛烈的批判,并提出解放妇女、青年和儿童的要求。

鲁迅杂文及特征一、关于杂文杂文是文艺性的论文。

它有四个特征:1.战斗性与愉悦性的和谐统一。

2.论辩性与形象性的有机结合。

3.幽默、讽刺与文采的巧妙运用。

4.短小精悍。

二、鲁迅的杂文特征首先,鲁迅的杂文是社会思想和社会生活的艺术的记录。

其次,鲁迅的杂文铭刻着对人民的关爱和对敌人的憎恨,描写了人民的苦难和斗争,愿望和理想。

再次,鲁迅的杂文有丰富的理论含量。

鲁迅曾经解释自己杂文的特点是:“论时事不留面子,砭锢弊常取类型。

”杂文的形式多种多样,总的说来,这种文体大都结合着评论和文艺两种因素,在表达某一思想内容的时候,既要有绵密的逻辑又要有生动的形象。

“不留面子”和“常取类型”正好适应了这样的要求。

从杂文的直抒己见而言,和论文较为接近,需要有论文的条理和层次。

但杂文展开逻辑的方式又不完全和普通的论文相同,因为它是艺术品。

鲁迅说过:“通烈的攻击,只宜用散文,如‘杂文’之类,而造语还须曲折。

”(注:《两地书》三二)“曲折”在这里并不意味隐晦,而是表现的一种特殊方式。

鲁迅不常在杂文里作出直接的结论式的答案,他往往采用对比、暗示、取譬、借喻等等手段,通过客观的叙述揭发内在的矛盾,使人从事物的相互关系中得到启发。

杂文的作用和别的艺术形式一样,重要的是运用生活现象来说明问题,正如演绎数学的时候需要列出正确的方程式,使读者能够根据方程式去寻求答案,水到而后渠成。

这样才能耐人咀嚼,令人信服。

展开理论逻辑的时候,形象在鲁迅的杂文里起着很大的作用。

这种风格的形成也和作家作用的语言有关。

鲁迅是语言艺术的大师,造语精密,词汇丰富。

他经常向口头语言学习,经过加工而写入文章。

还主张适当地采用外来语法。

鲁迅杂文包含着多方面知识:社会、历史、科学、文化,古今中外,无不网罗。

因而在文章里也出现了和这种知识相适应的博采众长的语言。

不过就大体而论,作为骨干的仍然是加了工的口头语:简洁,凝炼,有力。

这种精密活泼的语言不但有助于理论逻辑的准确展开,而且使抽象的概念血肉丰满,给人以难以磨灭的印象。

[鲁迅写的散文诗集]鲁迅的散文诗集鲁迅的散文诗集篇1:鲁迅散文集鲁迅是中国现代文学大师。

他在小说、散文、杂文、诗歌、文学史研究等领域为新文学的大厦奠下了厚实的基石。

作为现代文学界大师,鲁迅先生留下的作品有很多。

本书鲁迅散文集主要收录了《野草》、《朝花夕拾》、《呐喊》《彷徨》《故事新编》等。

内容提要本书收辑了鲁迅先生《朝花夕拾》等一生全部散文59篇,另附鲁迅先生一生的全部诗作。

文中附以导读和注释,文前附有鲁迅生活照片和手迹。

适合大、中学生,鲁迅作品爱好者及研究者阅读和收藏。

作者简介鲁迅〔1881年9月25日~1936年10月19日〕,中国文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

出身于没落封建家庭。

青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。

1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。

1905—1907年,参加革命党人的活动,发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。

期间曾回国奉母命结婚,夫人朱安。

1909年,与其弟周作人一起合译《域外小说集》,介绍外国文学。

同年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的主将。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为北洋军阀政府所通缉,南下到厦门大学任中文系主任。

1927年1月,到当时的革命中心广州,在中山大学任教务主任。

鲁迅散文三篇赏析第一篇:鲁迅散文三篇赏析鲁迅散文三篇赏析《从百草园到三味书屋》概括:通过对百草园和三味书屋的回忆,表现作者儿童时代对自然的热爱,对知识的追求,以及天真、幼稚、欢乐的心理。

赏析:作者以如诗的笔触为我们描绘了一个妙趣横生的童心世界。

这个世界是由色调不同、情韵各异的两部分组成的。

先是百草园,那里有的是自然的形态、自然的情调、自然的声音,萌发起孩子无限兴趣,勾起无穷联想。

那是一个没有烦恼,没有忧愁,可以无拘无束地尽情欢笑的儿童乐园。

接着是三味书屋,那儿的况味就完全不同了。

那是全城中称为最严厉的书塾。

日常课程安排得十分刻板,每天只能专门攻读经书,儿童在那里要受到规矩的束缚。

但当我们读这篇作品时,谁都会感受到,在那枯燥乏味的书塾里,却也有一股亲切的气氛在流动。

这就是儿童的谐趣。

《社戏》概括:本文通过“我”和少年伙伴们夏夜行船、船头看戏、月下归航等情节的描写,展示了“我”的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历。

赏析:本文刻画了一群农家少年朋友形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展现了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对美好生活的向往。

《藤野先生》概括:文章记述了作者在留学日本仙台时,与他的老师藤野先生的交往过程中的几件事,赞扬藤野先生生活简朴,用心治学,关心学生,没有狭隘的民族偏见的精神,表达了对他的尊敬与怀念之情。

赏析:在这篇散文中,鲁迅不只写了对藤野的赞颂和怀念,还追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

藤野之所以给予鲁迅特殊的关怀和精心的培育,是因为受到鲁迅这个唯一的中国留学生为了使国家复兴而不惜艰苦奋斗的志气的感动。

鲁迅写道:“他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。

”“为中国”与“为学术”,既是藤野爱护鲁迅的出发点,也是他们师生之间产生友谊的基础。

杂文二篇作家与作品1.鲁迅的杂文鲁迅的后期创作主要成就是杂文。

在尖锐复杂的民族和阶级斗争中,鲁迅以他匕首和投枪式的杂文,尖锐批判了“新月派”的超阶级的人性论,痛斥了反动的民族主义文学,批评了“第三种人”的错误观点;揭露了国民党反动派镇压左翼文艺运动,投降日本帝国主义,复古倒退等种种反动罪行。

这些杂文后来结成九个集子,即《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》和《且介亭杂文》三集;还有一些散篇,收在《集外集》和《集外集拾遗》里。

2.《夏三虫》和《最先与最后》这两篇是鲁迅在1925年时写的杂文。

《夏三虫》,写于4月4日,收在《华盖集》中。

它写夏天里三种常见昆虫的不同的情貌、行为、心态、德性,并对它们作出不同的评议,借讥讽和痛刺夏三虫以讥刺当时社会上种种邪恶势力。

本文援事说理,意趣横生。

(1)想象主要表现在对蚊子、苍蝇的拟人化的描写上。

作者将夏三虫人格化了,写出了它们的心理活动、品性德行。

蚊子“当未叮之前,要哼哼地发一篇大议论”,“所哼的是在说明人血应该给它充饥的理由”;苍蝇不嗜血,只是想“占一些便宜”,与蚊子比,“总要算还有一点道德的”。

这些昆虫们可谓各异其面、各异其性情,都活灵活现。

这些当然都是虚拟的,模仿寓言故事的写法,有很强的趣味性。

(2)虫喻情景虽然都是虚拟的,但读者并不感到“虚伪”“造作”。

文章本身不乏“写实精神”:实在针砭时弊,暗刺社会上的形形色色的反派人物,反派人物们都能从这些昆虫中找到自己的影子:他们纵有画皮在身,也被作者褫夺而光,现出肮脏、丑陋的原形。

跳蚤的特点是毫无掩饰,直截了当地伤害人类,使人联想到凶狠、恶毒、野蛮之人,譬如武夫。

蚊子的特点是既伤害人,还要显示出此举的“正义”“公正”,使人联想到阴险、老谋深算、“堂皇”“体面”之人,譬如政治家、当权者,或者堕落为统治阶级帮凶的反动文人。

苍蝇的特点是爱占便宜,同时凭空污人清白,前一特点使人联想到稍有一定地位的官绅,后一特点使人联想到颠倒黑白、极尽诽谤之能事的仕人,合而言之或许暗刺兼备官绅气和仕人气的反派人物。