论中国古代学前教育史

- 格式:docx

- 大小:11.49 KB

- 文档页数:1

中国古代学前教育史-教案第一章:中国古代学前教育概述1.1 学前教育概念的界定1.2 中国古代学前教育的特点与意义1.3 中国古代学前教育的发展阶段1.4 中国古代学前教育与当代学前教育的比较第二章:中国古代的家庭教育2.1 家庭教育概述2.2 家庭教育的方式与内容2.3 古代家庭教育的影响与作用2.4 古代家庭教育实例分析第三章:中国古代的学前教育机构3.1 学前教育机构概述3.2 古代学前教育机构的特点与运作方式3.3 古代学前教育机构的教育内容与方法3.4 古代学前教育机构的代表性实例第四章:中国古代的学前教育思想与理论4.1 儒家学前教育思想4.2 墨家学前教育思想4.3 法家学前教育思想4.4 道家学前教育思想4.5 古代学前教育理论的现代启示第五章:中国古代学前教育实践案例分析5.1 学前教育实践案例选取与分析方法5.2 古代皇室贵族学前教育案例分析5.3 古代民间家庭教育案例分析5.4 古代学前教育成功与不足的探讨第六章:儒家经典与古代学前教育6.1 儒家经典在古代学前教育中的地位6.2 《孝经》与学前教育6.3 《大学》与学前教育6.4 《中庸》与学前教育6.5 儒家经典对现代学前教育的启示第七章:古代蒙学教育与学前教育7.1 蒙学教育的概念与特点7.2 蒙学教育的主要内容7.3 蒙学教育与学前教育的联系与区别7.4 古代蒙学教育实例分析7.5 蒙学教育对现代学前教育的启示第八章:古代女性学前教育8.1 古代女性学前教育概述8.2 女性学前教育的内容与方式8.3 女性学前教育的影响与作用8.4 古代女性学前教育实例分析8.5 女性学前教育对现代学前教育的启示第九章:古代宫廷学前教育9.1 宫廷学前教育的特点与方式9.2 宫廷学前教育的主要内容9.3 宫廷学前教育的影响与评价9.4 古代宫廷学前教育实例分析9.5 宫廷学前教育对现代学前教育的启示第十章:古代学前教育的发展与变革10.1 春秋战国时期的学前教育10.2 汉唐时期的学前教育10.3 宋元时期的学前教育10.4 明清时期的学前教育10.5 古代学前教育的发展趋势与变革第十一章:古代学前教育方法与教学手段11.1 古代学前教育方法概述11.2 讲授法与古代学前教育11.3 实践操作法与古代学前教育11.4 启发诱导法与古代学前教育11.5 古代学前教育教学手段的现代应用第十二章:古代学前教育环境与设施12.1 古代学前教育环境的特点12.2 古代学前教育场所的设置12.3 古代学前教育设施与教具12.4 古代学前教育环境与设施的现代转化12.5 古代学前教育环境与设施对现代教育的启示第十三章:古代学前教育中的道德教育13.1 道德教育在古代学前教育中的地位13.2 道德教育的内容与方法13.3 道德教育的影响与作用13.4 古代道德教育实例分析13.5 道德教育对现代学前教育的启示第十四章:古代学前教育中的艺术教育14.1 艺术教育在古代学前教育中的地位14.2 艺术教育的内容与方法14.3 艺术教育的影响与作用14.4 古代艺术教育实例分析14.5 艺术教育对现代学前教育的启示第十五章:古代学前教育与现代教育的联系与启示15.1 古代学前教育与现代教育的基本联系15.2 古代学前教育对现代教育的启示15.3 古代学前教育中的不足与反思15.4 古代学前教育与现代教育的发展趋势15.5 古代学前教育与现代教育的融合与创新重点和难点解析本教案全面系统地介绍了中国古代学前教育的历史发展、家庭教育、学前教育机构、学前教育思想与理论、实践案例分析等内容。

中国学前教育的发展历史学前教育是指为幼儿提供全面、系统、科学的教育,以促进幼儿身心发展的过程。

在中国,学前教育的发展历史可以追溯到古代。

古代中国的学前教育主要是家庭教育和师傅传授的手工艺技能。

古代父母普遍以教育男孩为主,因为男孩有继承家业的责任。

女孩则大多经历家庭教育,学习家政技能和礼仪知识。

到了宋代,官方开始有一定的教育组织。

当时设立了“书院”来对士人子弟进行教育。

虽然这些书院主要对象是儿童,但并不是全面的学前教育,更多地关注知识的传授和考试的准备。

清朝是中国学前教育的重要里程碑。

清朝的皇帝乾隆在位期间,设立了“小学”和“幼稚园”来接受人民的教育需求。

这是中国历史上最早的一种对幼儿进行普遍教育的制度。

小学主要以传授文化知识为主,幼稚园则更注重幼儿的自然生活和社交技能培养。

到了20世纪,随着新民主主义革命的成功,中国教育方面进行了一系列的改革。

在国民党政府领导下,新的教育法律出台,更多关注于学前教育的发展。

当时建立了以“托儿所”和“幼儿园”为主的学前教育机构。

这些机构以游戏为主要教学方法,注重培养幼儿的动手能力和社交技能。

1949年以后,中国进入了社会主义时期。

新中国的建立为学前教育的发展创造了良好的条件。

政府开始重视学前教育,制定了一系列相关政策和法律。

大量的学前教育机构如雨后春笋般涌现,幼儿园成为中国学前教育的主要形式。

在新中国成立后的几十年中,学前教育在发展过程中遇到了一些挑战和困难。

资源不足、教育质量参差不齐等问题成为制约学前教育发展的重要因素。

为了解决这些问题,中国政府推动了学前教育的改革,加大了对学前教育的投入,提高了教师培训水平,完善了学前教育的课程和教学系统。

近年来,中国的学前教育发展取得了巨大的成就。

国家投资大幅增加,学前教育的普及率明显提高。

各种创新的教学方法和理念也不断涌现。

传统的学前教育和现代科技相结合,使得幼儿接受到更为全面和科学的教育。

总之,中国学前教育的发展历史可以追溯到古代,经历了家庭教育、官方机构教育、幼儿园教育等不同阶段。

中国学前教育史中国学前教育,作为教育体系中不可或缺的一环,在中国教育史上占据着重要的地位。

本文将对中国学前教育的历史进行回顾和探讨。

一、中国古代学前教育的起源古代中国的学前教育起源于家庭教育和民间教育。

在古代社会,父母亲自教育孩子成为家庭教育的主要方式。

同时,富有经济实力的家庭会聘请家庭教师,为孩子提供更加系统化的学前教育。

此外,一些民间教育机构如私塾或道观的前身也开始接纳学龄前的儿童,为他们提供教育。

二、中国古代学前教育的特点古代中国的学前教育特点明显,主要体现在以下几个方面:1. 家庭教育的重要性:在古代社会,家庭教育是最主要的学前教育形式。

父母通过亲身示范和口传心授的方式,将价值观念、道德规范和基本知识传授给孩子。

2. 起初性质的教育机构:一些民间教育机构开始接纳学龄前的儿童,但这些机构并没有专门为学前儿童设计的课程和教材,更多地是按照以往的学习模式进行教育。

3. 塾师制度的出现:在古代社会,塾师制度逐渐形成,这也为学前教育的发展奠定了基础。

一些儿童会在家庭教育之外,额外聘请或前往塾师家中接受教育。

三、近现代中国学前教育的发展近现代中国学前教育的发展经历了明显的变化和进步。

关键时期的政治和社会变革对学前教育的发展产生了重要影响。

1. 清朝时期的学前教育清朝时期,学前教育进一步发展。

不仅在家庭教育中注重培养,还在一些民间教育机构或私塾中设立了学前班,为学龄前的儿童提供学习平台。

同时,经济条件较好的家庭会雇佣家庭教师,为孩子提供更加系统和专业的学前教育。

2. 中华民国时期的学前教育中华民国时期,学前教育得到了更多的重视和发展。

教育改革迅速展开,学前教育开始纳入国家教育体系。

学前教育机构普遍设立,兴起了尚未成熟的幼儿园概念。

国家对学前教育的规划与投入逐渐增加,为学前教育的持续发展奠定了基础。

3. 新中国时期的学前教育新中国成立后,学前教育迎来了长足的发展。

随着国家教育体系的建立,学前教育开始逐渐走向成熟和规范化。

久而自芳也,而且要广泛接触社会生活,学习各种杂艺:琴、棋、书、画、数、医、射、卜等。

第页颜之推的教育思想是当时社会现实的反映,虽然他的教育思想都是围绕家庭教育而展开,而且其中还有诸如提倡棍棒教育的迂腐思想,但是,他的许多主张都是他自己治学治家经验的结晶。

颜之推著的《颜氏家训》,不仅是封建社会家庭教育的重要材料,更是中国古代教育思想中的宝贵遗产,其中有很多精辟见解,对于今天的人们仍有启迪作用,值得我们深入研究和学习借鉴。

第二节朱熹的儿童教育思想一、生平及简介朱熹(1130—1200),字元晦,号晦庵,又号晦翁,祖籍徽州婺源(今属江西),出生于南剑州尤溪(今福建尤溪县),宋代理学的集大成者,诗人、哲学家。

宋高宗绍兴十八年(1148)中进士,历任泉州同安县主簿。

二、学前教育思想1. 重视蒙养教育朱熹依据古代的教育经验,把整个学校教育的过程划分为小学与大学两个阶段,其中8—15岁为小学教育段,即蒙养教育段;15岁以后为大学教育段。

他认为这是两个相互独立又相互联系的阶段,小学教育是大学教育的基础,大学教育则是小学教育的扩充和深化。

2. 要求慎择师友由于幼儿模仿性强,是非辨别能力弱,周围的环境对他们的影响很大,“习与正则正,习与邪则邪”。

因此朱熹也与古代许多教育家一样,强调在幼儿教育中应注意慎择师友。

3. 强调学“眼前事”朱熹认为:“圣贤之学,虽不可以浅意量,然学之者,必自其近而易者始。

”同时他还说:“据某看,学问之道只在眼前日用底便是,初无深远幽妙。

”因此他规定小学的主要任务应当是“学其事”,学习眼前日用的事。

他指出:“小学之事,知之浅而行之小者也。

”具体而言,它包括“洒扫应对进退之节”,“礼乐射御书数之文”和“爱亲敬长隆师亲友之道”这样一些内容。

朱熹认为儿童学习这类“眼前事”不仅符合儿童认识的发展水平,而且能够为大学“学其理”打下基础,因为“理在其中”,事事物物之中都存有一个理,“学之大小,固有不同,然其为道,则一而已”。

中国古代学前教育史-教案第一章:中国古代学前教育概述1.1 学前教育概念解析1.2 中国古代学前教育特点1.3 中国古代学前教育意义第二章:中国古代学前教育思想2.1 儒家学前教育思想2.2 道家学前教育思想2.3 墨家学前教育思想2.4 法家学前教育思想第三章:中国古代学前教育制度3.1 夏商西周的学前教育制度3.2 春秋战国的学前教育制度3.3 汉唐时期的学前教育制度3.4 宋朝至清朝的学前教育制度第四章:中国古代学前教育实践4.1 宫廷学前教育实践4.2 民间学前教育实践4.3 儒家书院的学前教育实践4.4 佛教寺院的学前教育实践第五章:中国古代学前教育影响及现代启示5.1 中国古代学前教育对后世的影响5.2 中国古代学前教育的优秀传统5.3 现代学前教育如何借鉴中国古代经验第六章:中国古代学前教育课程与方法6.1 古代学前教育课程设置6.2 古代学前教育教学方法6.3 诗词吟诵与书法教育6.4 算数与自然科学教育第七章:中国古代学前教育师资与管理7.1 古代学前教育师资队伍7.2 古代学前教育管理体制7.3 古代学前教育评价体系7.4 古代学前教育与发展策略第八章:中国古代特殊群体的学前教育8.1 皇族学前教育8.2 女性学前教育8.3 残疾人学前教育8.4 少数民族学前教育第九章:中国古代学前教育经典案例分析9.1 儒家经典案例分析9.2 道家经典案例分析9.3 佛家经典案例分析9.4 民间经典案例分析10.1 古代学前教育的历史变迁10.2 古代学前教育的发展趋势10.3 古代学前教育对现代学前教育的启示10.4 古代学前教育在当代的价值与意义重点和难点解析重点环节一:中国古代学前教育特点解析:理解中国古代学前教育的独特性和与西方学前教育的差异,深入研究儒家、道家、墨家、法家等不同流派的教育思想,以及这些思想如何体现在学前教育实践中。

重点环节二:中国古代学前教育思想解析:分析儒家、道家、墨家、法家等哲学体系对学前教育的影响,探讨这些思想在古代学前教育制度和教育实践中的具体体现。

中国古代学前教育史-教案第一章:中国古代学前教育概述1.1 学前教育概念解析1.2 中国古代学前教育特点1.3 中国古代学前教育意义第二章:中国古代学前教育思想2.1 儒家学前教育思想2.2 道家学前教育思想2.3 墨家学前教育思想2.4 法家学前教育思想第三章:中国古代学前教育制度3.1 夏商西周的学前教育制度3.2 春秋战国的学前教育制度3.3 秦汉魏晋南北朝的学前教育制度3.4 隋唐宋元明清的学前教育制度第四章:中国古代家庭教育与学前教育4.1 家庭教育概述4.2 家庭教育在古代学前教育中的作用4.3 古代家庭教育案例分析第五章:中国古代学前教育实践5.1 古代学前教育场所与教育内容5.2 古代学前教育方法与手段第六章:先秦时期的学前教育6.1 夏商西周的学前教育实践6.2 春秋战国时期的学前教育发展6.3 先秦时期学前教育的影响因素第七章:秦汉魏晋南北朝的学前教育7.1 秦汉时期的学前教育制度7.2 魏晋南北朝的学前教育特点7.3 魏晋南北朝的学前教育实践第八章:隋唐宋元明清的学前教育8.1 隋唐时期的学前教育发展8.2 宋元时期的学前教育改革8.3 明清时期的学前教育特点第九章:著名教育家与古代学前教育思想9.1 孔子与儒家学前教育思想9.2 颜之推与家庭教育思想9.3 朱熹与蒙学教育思想第十章:古代学前教育经典著作10.1 《三字经》与《百家姓》10.2 《千字文》与《幼学琼林》10.3 《大学》与《中庸》第十一章:古代学前教育的社会与文化背景11.2 宗教与道教对学前教育的影响11.3 文化传统与学前教育内容的形成第十二章:古代学前教育的教育方法与实践12.1 古代学前教育的基本方法12.2 古代学前教育的教学实践12.3 古代学前教育的评价与反馈第十三章:女性在古代学前教育中的地位与角色13.1 女性在古代教育中的地位13.2 女性教育者的作用与影响13.3 女性学前教育案例分析第十四章:古代学前教育中的游戏与玩具14.1 古代学前教育中的游戏活动14.2 古代玩具在学前教育中的作用14.3 古代玩具的制作与流传第十五章:古代学前教育的现代启示15.1 古代学前教育的价值与意义15.2 古代学前教育对现代教育的启示15.3 古代学前教育在现代社会的传承与创新重点和难点解析本文主要围绕中国古代学前教育的历史发展、教育家思想、经典著作、社会文化背景、教育方法与实践、女性地位与角色、游戏与玩具以及现代启示等方面进行详细介绍。

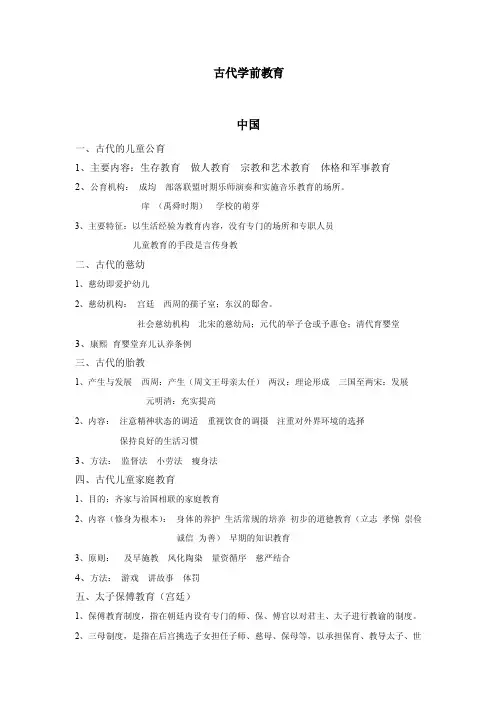

古代学前教育中国一、古代的儿童公育1、主要内容:生存教育做人教育宗教和艺术教育体格和军事教育2、公育机构:成均部落联盟时期乐师演奏和实施音乐教育的场所。

庠(禹舜时期)学校的萌芽3、主要特征:以生活经验为教育内容,没有专门的场所和专职人员儿童教育的手段是言传身教二、古代的慈幼1、慈幼即爱护幼儿2、慈幼机构:宫廷西周的孺子室;东汉的邸舍。

社会慈幼机构北宋的慈幼局;元代的举子仓或予惠仓;清代育婴堂3、康熙育婴堂弃儿认养条例三、古代的胎教1、产生与发展西周:产生(周文王母亲太任)两汉:理论形成三国至两宋:发展元明清:充实提高2、内容:注意精神状态的调适重视饮食的调摄注重对外界环境的选择保持良好的生活习惯3、方法:监督法小劳法瘦身法四、古代儿童家庭教育1、目的:齐家与治国相联的家庭教育2、内容(修身为根本):身体的养护生活常规的培养初步的道德教育(立志孝悌崇俭诚信为善)早期的知识教育3、原则:及早施教风化陶染量资循序慈严结合4、方法:游戏讲故事体罚五、太子保傅教育(宫廷)1、保傅教育制度,指在朝廷内设有专门的师、保、傅官以对君主、太子进行教谕的制度。

2、三母制度,是指在后宫挑选子女担任子师、慈母、保母等,以承担保育、教导太子、世子事务的制度。

外国一、远古时期的学前教育1、学前教育的形式:前氏族时期:群婚制儿童属于家庭公有实行公育以老带小的教育方式母系氏族时期:族外婚儿童由共同的母亲们负责父系氏族时期:对偶婚、一夫一妻由父系为主的氏族家族中的成年妇女来承担公育军事民主制时期:一夫一妻,多由自己的母亲在家照料。

2、内容:生产劳动经验社会生活经验原始宗教知识军事体育训练3、方法:示范与模仿讲故事奖励与惩罚4、原始社会学前教育的重要特征:公养公育、民主平等教育内容虽简单粗率,却涉及许多方面没有专门的幼教机构和专职的教师。

二、古代东方国家1、古埃及形式:家庭教育和宫廷教育内容:除了做游戏、听故事、习字书写、学习初步知识外, 从小就被灌输敬畏日神、忠诚国君的说教, 还要模仿成人试行宫廷的习俗和礼仪。

学前教育史知识点总结归纳学前教育是指对幼儿进行有组织、有计划、有指导的教育活动,为幼儿提供全面、均衡、科学的发展,帮助幼儿获得全面的身心发展。

学前教育的发展与社会的进步和人民对教育的需求息息相关。

在学前教育的发展历程中,涌现出了许多重要的思想家、学者和理论家,他们的贡献推动了学前教育体系的完善和发展。

一、古代学前教育的起源和发展古代学前教育起源于家庭教育,家长通过亲身示范和口头传授来培养儿童的生活技能和道德观念。

古代中国的传统思想强调家庭教育的重要性,提倡“尊重儿童”的理念。

同时,古代中国还形成了一些智育教育的机构,如私塾、书院等,为学前儿童提供基础的知识学习。

在古希腊和古罗马,智育教育也有相应的发展,如希腊的哲学家亚里士多德提出了关于幼儿教育的理论。

二、近代学前教育的兴起和发展18世纪到19世纪初,随着工业革命的兴起和城市化的进程,人们对教育的需求逐渐增加。

在欧洲,普遍出现了学前教育的机构,如孤儿院、慈善院等,为弱势群体的儿童提供基本的生活和教育服务。

同时,在欧洲也出现了著名的幼儿教育家,如德国的弗雷贝尔、意大利的蒙台梭利等。

他们提出了独特的教育理念和方法,对学前教育的发展产生了积极和深远的影响。

三、学前教育的理论体系建立20世纪初,学前教育逐渐形成了自己的理论体系。

其中最为重要的是儿童发展理论和幼儿教育方法论。

儿童发展理论包括了儿童认知、情感、社交、语言等各个方面的发展规律,为学前教育的实践提供了科学依据。

幼儿教育方法论则是通过对幼儿教育实践的总结和归纳,发展出一系列适合幼儿成长的教育方法和技巧,如游戏教育、亲子共读等。

这些理论体系的建立,为学前教育的研究和实践提供了指导和支持。

四、国际学前教育的比较研究学前教育在不同国家和地区的发展水平和特点存在较大的差异。

比较研究可以帮助我们了解不同国家和地区的学前教育模式和经验,借鉴其他国家和地区的优点,改进和完善本国的学前教育体系。

同时,比较研究还可以促进学前教育的国际交流与合作,加强学前教育领域的国际化发展。

第一章中国古代学前教育1.大约在五帝时期产生了名为“庠”的教育机构。

(“庠”是虞舜时代学校的名称)2.西周设置有太师、太傅和太保的官职称为“三公”,少师、少傅和少保称为“三少”。

3.我国是世界上最早提出并实施胎教的国家。

第二章古代学前教育思想1.颜之推的家庭教育思想①提倡及早实施②主张慈严结合③要求均爱勿偏④主张博学致用⑤重视风化陶染2.风化是指家庭中父母或其他成年人对年幼者的示范作用。

3王守仁,明代中期著名的哲学家、教育家和军事家。

第三章中国近代学前教育的产生和发展1.1490年初,颁布由张之洞、张百熙、荣庆合定的《奏定学堂章程》,即“癸卯学制”。

2.《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》是近代学前教育的第一个法规。

3.吴朱哲女士在上海公立幼稚舍创办了保姆讲习所,这是中国第一个私立保姆讲习所。

4.帝国主义对中国教育的影响①吸引留学生出国,接受幼稚专业训练。

②在中国创办幼稚师范学校或女学③外国教员任教于中国幼稚园,翻译材料,出版幼儿读物④办理“慈善”事业,摧残中国儿童。

5.康有为的著作《大同书》第六章中国现代教育家的学前教育思想1.陶行知秉持“捧着一颗心来,不带半根草去”的精神。

2.解放儿童的创造力①解放儿童的头脑②解放儿童的双手③解放儿童的双眼④解放儿童的嘴⑤解放儿童的空间⑥解放儿童的时间3.艺友制是指学生(艺友)在幼稚园(非师范学院)中通过学习成长成为一名教师。

4.1923年春,陈鹤琴创办南京鼓楼幼稚园。

5.“活教育”理论①目的论②课程论③方法论④教学原则6.张雪门与著名的陈鹤琴有“南陈北张”之称。

7.生活就是教育,五六岁的孩子们在幼稚园生活的实践,就是行为课程。

8.张宗麟成为中国第一个男性幼儿教师。

第七章21世纪初我国学前教育事业的改革与发展1.《幼儿园教师专业标准》3个维度:专业与师德、专业知识和专业能力。

第九章外国古代的学前教育思想1.希腊三贤:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德2.学前教育思想①教育应由法律规定②教育要适应自然③重视胎教④重视婴幼儿体育训练⑤重视音乐教育⑥注重良好道德习惯的养成3.昆体良的《雄辩术原理》是西方第一本专门论述教育问题的系统著作第十一章近代学前教育思想1.夸美纽斯的《大教学论》,标志着教育学作为一门独立科学的开始。

第1篇学前教育是我国教育事业的重要组成部分,它关系到下一代的健康成长和全面发展。

回顾学前教育史,我们可以看到我国学前教育的发展历程,从中汲取宝贵的历史经验,对今后的学前教育改革和发展具有重要意义。

以下是我对学前教育史的一些心得体会。

一、学前教育史概述1. 产生背景学前教育起源于古代,随着人类社会的进步和教育的发展,学前教育逐渐从家庭教育、宗教教育、社会教育中分离出来,成为一种独立的教育形式。

在我国,学前教育的历史可以追溯到封建社会的私塾教育。

2. 发展阶段(1)古代学前教育:以家庭教育为主,注重道德教育、礼仪教育,忽视儿童身心发展的特点。

(2)近代学前教育:鸦片战争后,西方学前教育理念传入我国,民间创办了一些学前教育机构,如幼儿园、蒙养院等。

(3)现代学前教育:新中国成立后,学前教育得到空前重视,形成了比较完整的学前教育体系,包括幼儿园、托儿所、早教中心等。

二、学前教育史心得体会1. 重视儿童身心发展学前教育史告诉我们,儿童身心发展具有阶段性、个体差异性,教育工作者应充分了解儿童身心发展的特点,因材施教。

古代学前教育注重道德教育、礼仪教育,忽视儿童身心发展的特点,导致教育效果不佳。

现代学前教育则更加关注儿童身心发展,注重培养儿童的兴趣、爱好、特长,为儿童全面发展奠定基础。

2. 注重学前教育师资队伍建设学前教育师资队伍是学前教育发展的关键。

我国学前教育史上的教育家们,如陈鹤琴、张雪门等,都十分重视学前教育师资队伍建设。

他们强调教师应具备专业素养、爱心、耐心和责任心,为儿童提供优质的教育服务。

3. 重视家庭教育与学校教育的结合家庭教育是学前教育的重要组成部分,家庭教育与学校教育的结合对于儿童健康成长具有重要意义。

学前教育史上的教育家们,如陶行知、张雪门等,都强调家庭教育与学校教育的结合,提倡家长参与幼儿园的教育活动,共同关注儿童的成长。

4. 关注学前教育公平学前教育史上的教育家们,如陈鹤琴、张雪门等,都关注学前教育公平问题。

1中外学前教育史第一章古代学前教育的实践《中外学前教育史第一章古代学前教育的实践》在人类历史的长河中,学前教育的实践如同璀璨星辰,闪耀在不同文明的天空。

古代社会,尽管没有现代意义上完善的学前教育体系,但人们对于儿童早期发展的重视和探索从未停止。

中国古代,学前教育的实践与儒家思想的影响密不可分。

在家庭中,长辈们注重对儿童的品德教育,通过言传身教,培养孩子的仁爱、孝顺、礼仪等美德。

“孟母三迁”的故事传颂至今,孟母为了给孟子提供良好的成长环境,不惜多次迁居,这充分体现了古代中国父母对学前教育环境的重视。

那时,儿童的启蒙教育通常从识字开始。

《千字文》《百家姓》《三字经》等蒙学读物成为孩子们的学习教材。

这些读物不仅教会孩子们认字,更蕴含着为人处世的道理和社会规范。

在日常生活中,劳动也是学前教育的一部分。

孩子们会参与一些简单的家务劳动,如帮忙打扫、整理物品等,培养他们的自理能力和责任感。

同时,游戏也是孩子们重要的活动方式。

如放风筝、踢毽子等,既锻炼了身体,又培养了合作精神和创造力。

而在古代西方,学前教育同样有着独特的实践方式。

古希腊时期,哲学家柏拉图就提出了早期教育的重要性。

他认为,儿童的教育应该从出生开始,注重身体和心灵的和谐发展。

在古罗马,家庭中的学前教育注重培养儿童的军事素养和勇敢精神。

孩子们会模仿成人的军事训练,锻炼体魄和意志。

古代印度的学前教育则与宗教紧密相连。

儿童从小就接受宗教教义的熏陶,学习宗教仪式和道德规范。

古代学前教育的实践,虽然受到当时社会条件和认知水平的限制,但无疑为后来学前教育的发展奠定了基础。

无论是中国古代的“蒙以养正”,还是西方古代的注重身心和谐发展,都反映了人们对儿童成长的关注和期望。

在教育方法上,古代学前教育多以直观教学为主。

通过实物、榜样和实际行动来引导儿童学习和模仿。

教师或家长往往是儿童的主要榜样,他们的言行举止对儿童产生着深远的影响。

在教育内容方面,除了知识和技能的传授,道德教育始终占据着重要地位。

论中国古代学前教育史

在中国古代学前教育史上,曾有过学前教育活动和萌发过学前教育思想,其中学前教育活动主要为胎教和幼儿的家庭教育,学前教育思想主要为贾谊的“早教易成、慎择师友”学前教育思想和颜之推的“及早施教、有教有爱、切忌偏宠、风化陶染、德艺同厚”学前教育思想以及王守义的“性情顺导、量资循序、各成其材、全面诱导”学前教育思想。

中国古代的学前教育活动——胎教

胎教就是调节孕期母体的内外环境,促进胚胎发育,改善胎儿素质的科学方法。

我国古代并为形成一门独立的胎教学,但在政治、文学、教育和医学等书籍中均有一定论述,其中有很多经验值得研究和借鉴。

在世界历史上,中国是最早提出胎教的国家。

它出现于3500多年前的西周,文王的母亲太任。

胎教理论的发展

西周是我国胎教理论与实践发展的初始阶段,这个时期的胎教主要实施于帝王之家,宫廷之内。

之后在秦汉时期,西汉的政治家。