中医诊法之色诊与皮肤

- 格式:docx

- 大小:14.25 KB

- 文档页数:3

如何通过中医望诊改善皮肤状况在中医的诊疗体系中,望诊是一项重要的诊断方法。

通过观察患者的外在表现,包括面色、神态、皮肤状态等,中医可以获取许多关于身体内部健康状况的信息,并据此制定相应的调理方案。

对于皮肤状况不佳的人来说,中医望诊更是提供了一种独特而有效的改善途径。

首先,我们来了解一下中医望诊中与皮肤相关的几个关键方面。

面色是望诊的重要内容之一。

健康的面色应该是红润有光泽的,如果面色苍白,可能是气血不足;面色发黄,多与脾胃虚弱有关;面色发青,往往提示体内有寒或者气血不畅;面色发黑,则可能是肾亏或者血瘀。

而这些身体内部的问题,常常会反映在皮肤上,导致皮肤干燥、粗糙、暗沉等。

再看皮肤的质地和纹理。

光滑细腻、富有弹性的皮肤是健康的表现。

若皮肤粗糙、起皮屑,可能是阴液不足,不能滋养肌肤;皮肤松弛、出现皱纹,可能是气血亏虚,肌肤失去了支撑和滋养。

此外,观察皮肤的颜色变化也能提供很多线索。

比如,皮肤发红、发热,可能是体内有热邪;皮肤发青发紫,可能是血液循环不畅;皮肤出现黑斑、白斑,也都有其对应的内在病因。

那么,如何通过中医望诊来改善皮肤状况呢?第一步,要养成良好的观察习惯。

每天早晨起床后,在自然光线下,仔细观察自己的面部皮肤,包括颜色、光泽、质地等方面的变化。

同时,注意身体其他部位皮肤的状况,如手臂、腿部、背部等。

第二步,根据观察到的情况进行初步判断。

例如,如果发现面色苍白,同时伴有乏力、气短等症状,可能是气血不足。

此时,可以通过饮食来调理,多吃一些具有补气血作用的食物,如红枣、桂圆、黑芝麻等。

如果皮肤干燥、粗糙,且容易出现便秘、口干等症状,可能是体内阴液不足。

这种情况下,要多喝水,多吃一些滋阴润燥的食物,如雪梨、百合、银耳等。

第三步,寻求专业中医的帮助。

如果自己对观察到的皮肤状况无法准确判断原因,或者通过自我调理没有明显改善,就应该及时咨询专业的中医。

中医会通过更全面、深入的望诊,结合问诊、切诊等方法,准确判断身体的状况,并制定个性化的调理方案。

如何利用中医望诊改善皮肤状况异常在追求美丽和健康的道路上,皮肤状况一直是人们关注的焦点。

当皮肤出现异常,如长痘、干燥、暗沉等,不仅影响外观,还可能反映出身体内部的问题。

中医望诊作为一种古老而独特的诊断方法,可以帮助我们洞察皮肤问题背后的根源,并提供相应的改善方法。

中医望诊,主要是通过观察人体外部的表现,包括面色、舌苔、脉象等来推断身体内部的健康状况。

对于皮肤状况异常,中医望诊有着独到的见解和有效的应对策略。

首先,我们来了解一下面色与皮肤状况的关系。

正常健康的面色应该是红润有光泽的。

如果面色苍白,可能是气血不足的表现。

气血不足会导致皮肤失去滋养,变得干燥、粗糙,甚至出现皱纹。

此时,可以通过食用一些补气血的食物,如红枣、桂圆、当归等,来改善气血状况,从而让皮肤重新焕发光泽。

面色发黄,可能是脾胃虚弱。

脾胃是后天之本,负责运化水谷精微,为身体提供营养。

当脾胃功能不佳时,皮肤容易出现松弛、暗黄等问题。

调理脾胃,可以多吃一些健脾益胃的食物,如山药、薏米、芡实等,同时要注意饮食规律,避免暴饮暴食和过度食用生冷油腻食物。

面色发青,往往与肝郁气滞有关。

长期的情绪压抑、焦虑会导致肝气郁结,血液循环不畅,进而影响皮肤的新陈代谢。

对于这种情况,要学会调节情绪,保持心情舒畅,同时可以适当进行一些运动,如散步、瑜伽等,以促进气血流通。

除了面色,舌苔也能反映皮肤的健康状况。

舌苔厚腻,通常提示体内有湿气。

湿气重会导致皮肤油腻、长痘、湿疹等问题。

此时,可以通过食用一些祛湿的食物,如红豆、薏米、冬瓜等,或者采用艾灸、拔罐等中医理疗方法来排出体内湿气,改善皮肤状况。

在望诊中,还要观察皮肤的具体表现。

如果皮肤干燥、脱屑,除了外界环境因素外,还可能是体内阴液不足。

可以多吃一些滋阴润燥的食物,如银耳、百合、雪梨等,同时要注意补充水分。

如果皮肤上长痘痘,位置不同,原因也有所不同。

额头长痘,可能是心火旺盛;鼻翼长痘,可能与胃火有关;下巴长痘,往往与内分泌失调有关。

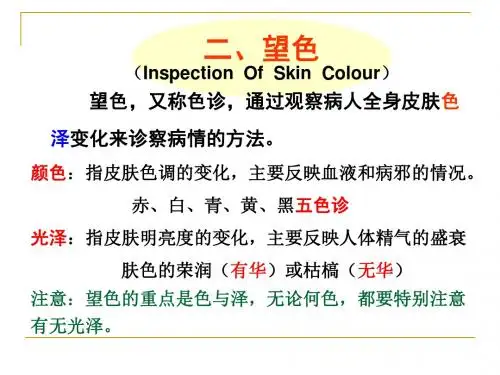

考试——中医望色望色,又称色诊,是医生通过望患者全身皮肤色泽变化来诊察疾病的方法。

色即皮肤的颜色,分为青、黄、白、赤、黑五种,简称五色;泽即皮肤的光泽,是指肤色的荣润和枯槁。

面部血络丰富,皮肤薄嫩,体内气血盛衰变化,最易通过面部色泽变化显露出来,所以望色以观察面部色泽为主。

皮肤色泽是脏腑气血之外荣。

故望色,医|学教育网搜集整理可以了解脏腑气血的盛衰,识别病邪的性质,确定病变部位,预测疾病转归。

1.常色人体在生理状态下出现的面部色泽变化,即健康人面部常见色泽,称为常色。

我国大部分人属黄种人,其正常的面色是红黄隐隐,明润含蓄。

这是精气内充、脏腑气血调和的外在表现。

但由于体质禀赋、季节、气候、环境不同而有差异,有时也可能偏红、偏黑、偏白等,但不论何色,总以明润含蓄为正常。

2.病色指人体在疾病状态下面部出现的异常色泽,称为病色。

病色可分青、黄、赤、白、黑五种,分别提示不同脏腑和不同性质的疾病,这种根据患者面部五色的变化来诊察疾病的方法,亦称“五色主病”。

(1)青色主寒证,瘀血证,痛证,惊风证。

青为经脉瘀阻,气血不通之色。

面色苍白淡青,多属寒邪外袭;面色青灰,口唇青紫,伴心胸闷痛或刺痛,为心气不足,心血瘀阻;小儿高热,鼻柱、眉间及口唇周围出现青色,常为惊风或惊风先兆。

(2)黄色主脾虚,湿证。

黄为脾虚湿盛,或脾失健运,气血生化不足,肌肤失养所致。

面色淡黄,枯槁不泽,称为萎黄,多为脾胃虚弱,气血不足;面色淡黄而虚浮,称为黄胖,医|学教育网搜集整理多因脾虚湿盛所致;身、面、目俱黄者为黄疸,黄而鲜明如橘皮色者,属阳黄,多为湿热;黄而晦暗如烟熏者,属阴黄,多为寒湿。

(3)赤色主热证,戴阳证。

赤为血液充盈于脉络的表现,但也可见于虚阳浮越于表。

邪热亢盛使血行加速,面部血络扩张,故见面色红赤。

满面通红,为实热证;两颧潮红,为虚热证;久病重病之人,面色苍白,两颧却时时泛红如妆,为虚阳外浮的戴阳证,属真寒假热之危候。

(4)白色主寒证,虚证,失血证。

色诊在《内经》一书中有较详尽的记载,多运用五行说,又称五色诊,然而色诊还包括其他部位的肤色视诊,如尺肤、视络等。

色诊实际是视皮肤及络脉的色泽,皮肤及络脉的色泽受各种因素的影响,而且外在的色泽的荣夭润枯变化很大,这种变化在临床上具有察外以知内的实用价值,因此作为一种独特的诊断方法又是中医特色之一。

色诊取决于皮肤及血络《微循环系统》的颜色,由于皮肤色素的含量、血管的变化,角质层及颗粒层的厚度等影响,皮肤的颜色在各入不尽相同,与种族亦有关。

皮肤由表皮、真皮和皮下组织所构成。

真皮在表皮下方,是一紧密的纤维层,主要由胶原纤维及弹力纤维两种结缔组织构成,使皮肤具有强度及弹性。

除结缔组织处,真皮内还有血管、淋巴管、腺体:毛囊、毛发、神经感觉末梢等。

皮肤因人而异,在儿童的皮肤中,网状纤维较为肥厚和模糊,胶原纤维柔软,不太透明,与网状纤维很相近似。

但在老人的皮肤中,胶原纤维硬化及变性,网状纤维成为显著肥厚的纤维,弹力纤维使蛋白变性收缩成丝状。

年龄的变化对皮肤组织的影响也是很大的,表现在华色方面的改变在《内经》中亦有记载,如《素问·上古天真论》有“面焦”、“面始焦”的记载。

皮肤血管亦非常丰富,可以储纳人体血液总量的1/5,由身体内部分布到皮下组织的血管较粗,到真皮与皮下组织之间时,分支较细,成网状的血管深丛(真皮下血管丛)。

血管垂直地上行至乳头层与网状层之间时,再分出细枝,构成皮肤的血管浅丛(乳头下血管)。

又有很多的毛细管进入乳头内,由动脉性毛细管转入静脉性毛细管,渐渐融合成小静脉,与小动脉并行,静脉血管丛也在乳头下方及真皮下方,较动脉血管丛更密。

皮肤的肌肉,主要是平滑肌,仅面部有少许表达喜怒情绪之横纹肌,平滑肌受交感神经支配,如受刺激会收缩。

皮肤中的丰富的血管网、炎症,物理及化学性刺激都能引起微小血管及毛细血管扩张而使皮肤发红,寒冷刺激可使血管收缩而使皮肤呈苍白色。

血液流动缓滞时皮肤呈紫绀色。

中医色诊则是通过皮肤表皮的透明度以观察微循环的色泽和皮肤色素的颜色,微循环的色泽表现主要取决于真皮浅层毛细血管的多少,也取决于血液中氧合血红蛋白和还原血红蛋白的含量,一般说真皮浅层毛细血管开放,血液中氧合血红蛋白含量高时,皮肤色泽就表现红润,因为毛细血管网分布和开放数量的不同,所反映出的色泽也各异,面部毛细血管丰富,因此中医所反映的色诊主要在面部华色。

色诊与皮肤介绍中医是中国的传统医学。

是一门研究人体生理、病理,疾病诊断和防治等的学科。

它传承着中国古代先辈们治疗疾病的经验和理论。

中医的主导思想是整体观念,以脏腑经络为生理、病理基础,辨证论治是诊疗依据。

中医通过“望闻问切”,探求病因、病位、病性,通过使用中药、针灸、推拿、拔罐、食疗等治疗疾病。

中医诊断的研究内容,包括对病人进行检查,收集患者的病情资料,采用正确的思维方法进行分析,确定病证的临床表现特点与病情变化的规律,为临床预防、治疗提供依据。

今天,我们来介绍中医诊断中的诊疗基础:色诊与皮肤介绍。

色诊在《内经》一书中有较详尽的记载,多运用五行说,又称五色诊,然而色诊还包括其他部位的肤色视诊,如尺肤、视络等。

色诊实际是视皮肤及络脉的色泽,皮肤及络脉的色泽受各种因素的影响,而且外在的色泽的荣夭润枯变化很大,这种变化在临床上具有察外以知内的实用价值,因此作为一种独特的诊断方法又是中医特色之一。

色诊取决于皮肤及血络《微循环系统》的颜色,由于皮肤色素的含量、血管的变化,角质层及颗粒层的厚度等影响,皮肤的颜色在各入不尽相同,与种族亦有关。

皮肤由表皮、真皮和皮下组织所构成。

真皮在表皮下方,是一紧密的纤维层,主要由胶原纤维及弹力纤维两种结缔组织构成,使皮肤具有强度及弹性。

除结缔组织处,真皮内还有血管、淋巴管、腺体:毛囊、毛发、神经感觉末梢等。

皮肤因人而异,在儿童的皮肤中,网状纤维较为肥厚和模糊,胶原纤维柔软,不太透明,与网状纤维很相近似。

但在老人的皮肤中,胶原纤维硬化及变性,网状纤维成为显著肥厚的纤维,弹力纤维使蛋白变性收缩成丝状。

年龄的变化对皮肤组织的影响也是很大的,表现在华色方面的改变在《内经》中亦有记载,如《素问·上古天真论》有“面焦”、“面始焦”的记载。

皮肤血管亦非常丰富,可以储纳人体血液总量的1/5,由身体内部分布到皮下组织的血管较粗,到真皮与皮下组织之间时,分支较细,成网状的血管深丛(真皮下血管丛)。

中医望色诊病,脸上写有心肝脾肺肾随着养生热潮的风靡,越来越多的人开始关注自己的健康。

如何能快速简捷地了解自己的身体状况?最直接的方法便是通过中医的望诊,“察颜观色”了解自己的健康状况。

中医望诊内容丰富,下面简单介绍一下如何通过“望面色”来了解自己身体给出的一些信号。

面部色泽反映脏腑状况望面色,主要是望面部皮肤的颜色和面部皮肤的光泽。

皮肤的颜色可以分为青、黄、赤、白、黑五种,反映人体气血的盛衰和运行情况。

五脏之气外发,五脏之色可隐现于皮肤之中,当脏腑有病时,便可显露相应的异常颜色。

而皮肤的光泽则可以反映脏腑精气的盛衰。

正常人的面色是红黄隐隐、含蓄明润的,这是针对黄种人肤色而言的。

面色的偏向,往往可以体现某些疾病以及身体体质的不同。

由于先天禀赋的差异,不同的人生。

来就有的基本肤色会不同,这里称为主色。

比如白种人,生来肤色偏白,这属于个体素质,是正常的面色。

同时,面色还会随着四季改变而有相应的细微变化。

比如春季面色可稍青,夏季面色会偏红,而冬季面色偏黑。

不管怎样变化,有一点是不变的,即正常的面色是明润含蓄的,抓住这一点,便可大致了解自己的身体状况。

就如人们常说的“气色不好”,也就是指面色失去了明润含蓄的颜色和光泽。

观察面色要求光线充足,充分暴露,排除假象。

所以不能在夜间观察,因为会受到光线的干扰。

五种面色对应五脏功能古人很早就提出了五色对应五脏的理论,即脾主色黄、肺主色白、心主色赤、肝主色青、肾主色黑。

例如,面色偏黄的人多有脾胃运化不佳,也就是常说的消化系统功能不好。

面色偏白的人肺功能可能欠佳,但这里所述及的肺,并不等同于西医呼吸系统的疾患。

关于五色对于五脏,后人又归纳总结出了五色主病更具体的内容。

面色白,主虚证,脱证,寒证。

面色偏白的人如果再加上头发枯槁没有光泽,往往多属血虚体质;如果过白,就可能有贫血,最好去医院系统检查。

这类人平时可多食些大枣、阿胶等补血的食物。

面色黄,主脾虚,湿证。

面色萎黄的人多属脾胃气虚、气血不足,表现为食欲不佳,或者饭后腹胀等。

如何通过中医望诊改善皮肤状况皮肤是人体最大的器官,它不仅是外在美的体现,更是内在健康的镜子。

中医望诊作为中医诊断的重要方法之一,通过观察皮肤的色泽、形态、纹理等方面,可以洞察身体内部的状况,并为改善皮肤状况提供有效的指导。

中医认为,皮肤与脏腑、经络、气血等密切相关。

当身体内部出现问题时,往往会在皮肤上有所反映。

例如,面色苍白可能是气血不足的表现,面色潮红可能是体内有热,皮肤干燥粗糙可能与肺燥有关,而皮肤油腻长痘则可能与脾胃湿热相关。

首先,我们来了解一下如何通过观察面色来判断皮肤状况及对应的调理方法。

正常健康的面色应该是红润有光泽的。

如果面色苍白,且伴有乏力、气短等症状,多是气血亏虚所致。

这时候可以通过食用一些补气血的食物来改善,如红枣、桂圆、黑芝麻等。

同时,要注意休息,避免过度劳累。

如果面色发黄,尤其是眼周皮肤发黄,可能是脾胃虚弱,消化功能不佳。

这时需要注意饮食的规律和清淡,避免食用油腻、生冷的食物,可以多吃一些健脾益胃的食物,如山药、薏米等。

除了面色,观察皮肤的纹理也能提供很多信息。

皮肤纹理细腻光滑,通常表示身体气血充盈,脏腑功能正常。

但如果皮肤纹理粗糙,出现皱纹增多,尤其是额头和眼角部位,可能是肝肾不足的表现。

对于这种情况,可以适当食用一些滋补肝肾的食物,如枸杞、黑豆等。

同时,保持心情舒畅,避免过度焦虑和压力,因为情绪因素对肝肾的影响也很大。

再来说说皮肤的色泽。

皮肤色泽暗沉,没有光泽,可能是体内有瘀血或者肝郁气滞。

对于瘀血导致的皮肤暗沉,可以通过服用一些活血化瘀的中药来调理,如丹参、赤芍等。

肝郁气滞的人则要注意调节情绪,保持心情愉悦,可以饮用一些疏肝理气的花茶,如玫瑰花茶。

另外,观察皮肤的痘痘和斑点也能反映身体的状况。

如果额头长痘,可能是心火旺盛;如果脸颊长痘,可能与肺、肝有关;如果下巴长痘,可能是内分泌失调。

针对不同部位的痘痘,需要采取不同的调理方法。

例如,心火旺盛的人要少吃辛辣刺激性食物,多吃一些清热降火的食物,如苦瓜、莲子心等。

如何利用中医望诊改善皮肤状况异常中医望诊是中医诊断疾病的重要方法之一,通过观察患者的神色、形态、舌象等方面来判断身体的健康状况。

皮肤作为人体最大的器官,其状况往往能够反映出内在脏腑的功能状态。

因此,我们可以利用中医望诊来发现皮肤状况异常的原因,并采取相应的措施加以改善。

首先,让我们来了解一下中医望诊中与皮肤相关的几个重要方面。

神色方面,面色苍白可能提示气血不足,面色发黄可能是脾胃虚弱,面色潮红可能是体内有热。

而皮肤的光泽度也很重要,皮肤黯淡无光可能是肝肾亏虚,皮肤油腻可能是体内湿气较重。

形态方面,观察皮肤的松弛程度、皱纹情况以及是否有浮肿等。

皮肤松弛、皱纹增多可能是气血不足、肌肤失养;皮肤浮肿则可能与脾肾阳虚、水湿内停有关。

舌象也是中医望诊的重要内容。

舌苔厚腻可能表示体内有痰湿,舌色淡白可能是血虚,舌尖红可能有心火。

接下来,我们具体看看不同的皮肤状况异常所反映的内在问题以及相应的改善方法。

如果皮肤干燥、粗糙,甚至出现脱屑,这可能是由于体内阴液不足,不能滋养肌肤所致。

中医认为,肺主皮毛,肺阴不足或者肾阴亏虚都可能导致这种情况。

此时,可以通过饮食来调理,多吃一些滋阴润肺、补肾填精的食物,如百合、银耳、雪梨、黑芝麻、黑豆等。

同时,要注意保持室内空气的湿润,避免过度使用空调和暖气,导致皮肤水分流失。

如果皮肤油腻、容易长痘,这通常与体内湿热有关。

脾胃功能失调,导致湿热内生,上蒸于面,就会出现皮肤油腻、痘痘频发。

对于这种情况,要注意饮食清淡,少吃辛辣、油腻、甜食等容易生湿热的食物,多吃一些清热利湿的食物,如苦瓜、冬瓜、薏米、赤小豆等。

此外,保持良好的作息习惯,避免熬夜,也有助于调节脾胃功能,减少湿热的产生。

如果面色晦暗、有黑斑,这可能是肝郁气滞、血瘀内阻的表现。

长期的情志不舒、压力过大,容易导致肝气郁结,气血运行不畅,从而使面部出现黑斑。

要改善这种情况,需要保持心情舒畅,学会释放压力。

可以通过适当的运动,如散步、瑜伽、太极拳等,促进气血流通。

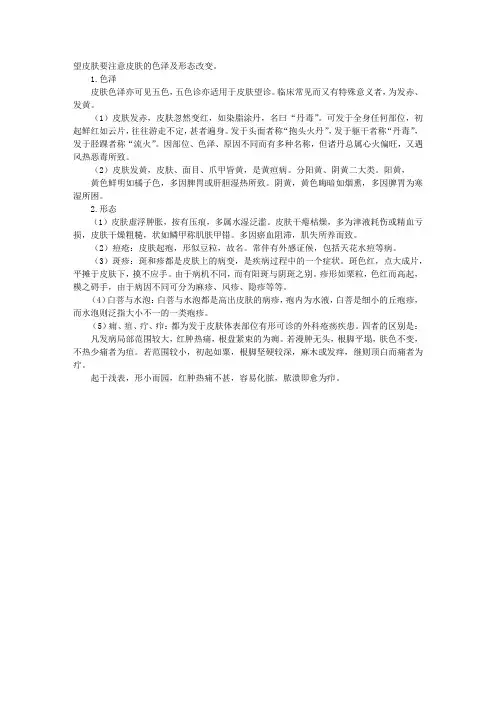

望皮肤要注意皮肤的色泽及形态改变。

1.色泽皮肤色泽亦可见五色,五色诊亦适用于皮肤望诊。

临床常见而又有特殊意义者,为发赤、发黄。

(1)皮肤发赤,皮肤忽然变红,如染脂涂丹,名曰“丹毒”。

可发于全身任何部位,初起鲜红如云片,往往游走不定,甚者遍身。

发于头面者称“抱头火丹”,发于躯干者称“丹毒”,发于胫踝者称“流火”。

因部位、色泽、原因不同而有多种名称,但诸丹总属心火偏旺,又遇风热恶毒所致。

(2)皮肤发黄,皮肤、面目、爪甲皆黄,是黄疸病。

分阳黄、阴黄二大类。

阳黄,黄色鲜明如橘子色,多因脾胃或肝胆湿热所致。

阴黄,黄色晦暗如烟熏,多因脾胃为寒湿所困。

2.形态(1)皮肤虚浮肿胀,按有压痕,多属水湿泛滥。

皮肤干瘪枯燥,多为津液耗伤或精血亏损,皮肤干燥粗糙,状如鳞甲称肌肤甲错。

多因瘀血阻滞,肌失所养而致。

(2)痘疮:皮肤起疱,形似豆粒,故名。

常伴有外感证候,包括天花水痘等病。

(3)斑疹:斑和疹都是皮肤上的病变,是疾病过程中的一个症状。

斑色红,点大成片,平摊于皮肤下,摸不应手。

由于病机不同,而有阳斑与阴斑之别。

疹形如栗粒,色红而高起,模之碍手,由于病因不同可分为麻疹、风疹、隐疹等等。

(4)白菩与水泡:白菩与水泡都是高出皮肤的病疹,疱内为水液,白菩是细小的丘疱疹,而水泡则泛指大小不一的一类疱疹。

(5)痈、疽、疔、疖:都为发于皮肤体表部位有形可诊的外科疮疡疾患。

四者的区别是:凡发病局部范围较大,红肿热痛,根盘紧束的为痈。

若漫肿无头,根脚平塌,肤色不变,不热少痛者为疽。

若范围较小,初起如粟,根脚坚硬较深,麻木或发痒,继则顶白而痛者为疔。

起于浅表,形小而园,红肿热痛不甚,容易化脓,脓溃即愈为疖。

中医诊法特色:望面色以知其病中医四诊是中医辨证施治的重要依据,包含望、闻、问、切四种诊法。

色诊属于望诊的一部分,而望诊又位居四诊之首,是辨证论治的重要环节。

#中医养生##健康知识##超能健康团#望面部色泽可了解脏腑气血之盛衰及邪气之所在,正如《灵枢·本脏篇》所言“视其外应,以知其内脏”。

人们常以“望而知之”来体现中医医师诊断技术的高超。

中医色诊理论内容非常丰富,望面色历来为中医医师所重视。

中医理论中,面色可分为常色和病色,常色中又有主色和客色,是指健康人的皮肤色泽,表现为红黄隐隐,明润含蓄,指的是明亮润泽,红黄之色不特别显露于外,隐藏于皮肤之内,这是气血充足,脏腑功能正常,具有神气的表现。

病色有善色和恶色之分,二者都是指人在疾病状态下面部的异常色泽,其特点是晦暗枯槁。

善色指患者虽面色异常,但仍光明润泽,说明病变尚轻,脏腑精气未衰;恶色则指患者面色异常,枯槁晦暗,说明病变深重,脏腑精气已衰。

病色可分为青、赤、黄、白、黑五种,源自中医五行学说,是人食天地间的五气、五味所化,乃内脏生气的外荣现象,分别提示不同脏腑和不同性质的疾病,称为五色主病。

以五色分属五脏:青主肝病,赤主心病,黄主脾病,白主肺病,黑主肾病。

以五色辨别疾病性质:青色主寒证、气滞、血瘀、痛证、惊风面色青黑或淡青为阴寒内盛,可见于寒邪直中、脘腹剧痛者;面色青灰,口唇青紫,肢凉脉微,为心阳不振,血脉瘀阻;面色青黄(苍黄),见于肝郁脾虚,胁下有癥积;小儿发热,眉间、鼻柱,唇周色青,为热极生风,多为惊风或惊风先兆。

赤色主热证,戴阳证满面通红,为外感发热或脏腑阳盛的实热证;午后颧红,多为阴虚内热的虚热证;面色苍白时有泛红如妆,游移不定者,为虚阳上越(格阳),属戴阳证。

黄色主脾虚、湿证面色淡红,枯槁无华称“萎黄”,主脾虚生化不足而失养;面色虚浮称“黄胖”,主脾虚湿困;黄疸即面目一身皆黄,为湿蕴中焦,肝失疏泄,胆汁外溢肌肤。

黄疸又分为阳黄与阴黄,阳黄者黄而鲜明如橘子色,为湿热蕴脾所致;阴黄者黄而晦暗如烟熏,为寒湿郁阻所致。

中医望诊之察色十法望诊为四诊之首,人体是一个有机的整体,内脏有病,必反映到体表。

《灵枢》经云:“视其外应,以知其内脏,则知所病矣。

”内脏的功能活动及相互关系的异常变化,可以反映到体表的相应器官,出现色泽、声音、形态等诸方面的变化。

察皮肤之滑涩,可知津液之盈亏;腠理之疏密,可测营卫之强弱;肌肉之松紧,可辨胃气之虚实;筋膜的粗细,可别肝血之盈亏;骨骼的坚脆,可析肾气之盛衰。

由于内脏精气的华彩外现于颜面,看病必察色,察色必观面。

通过观察面部色泽的变化,“五脏之色,随五形之人而见,百岁不变。

”五形人所属之色为正色。

一要观察红、黄、青、白、黑五种颜色的变化,二须观察颜色的润泽情况,注意光泽明亮和晦暗无光之间的变化来预测体内病变。

观察须在光线明亮处,需反复对比、全面审视。

而颜色之浮沉、清浊、微甚、散摶、夭泽为察色十法。

它是对各种颜色变化的观察而判断病情发展的主要方法。

浮沉。

判断病变之表里。

若病色浮露,如涂在表面,表示病在浅层,病变较轻。

沉,指颜色深隐不明显,表示病在里。

由表入里,表明病情加重。

反之,由深变浅,病情向好的方向转化。

清浊。

判断病变之阴阳。

清,如天气晴朗,指颜色清明显亮,属阳。

浊,如天气阴雨,指颜色混浊晦暗,属阴。

清表示正气虚,浊表示邪气胜。

由清变浊表示由阳转阴,病情加重;反之由浊转清,表示病情转轻。

微甚。

判断病变之程度,病人抵抗力之强弱。

微,指颜色浅淡,病势轻,表示正气不足。

甚,指颜色深、浓,表示邪气盛,病势较重。

若颜色由微变甚,表示病情转重;反之,则由重转轻。

散抟。

判断病变之新久。

散,指疏离,病色如云雾状,表示新病。

抟,指聚集,病色如云聚色浓之象,表示久病。

先散后摶,病变加重,先抟后散,病变转轻。

泽夭。

观察病情的发展与预后,在望色中最具实际意义。

泽,指气色润泽,光彩明亮,说明疾病的发展及预后效果好。

夭,指气色枯槁、晦暗无光,说明疾病的发展及预后不好。

同一种颜色,由于泽、夭之不同,结果自然不同。

中医望“色”诊法中医望色诊病的原理望色,又称“色诊”,是通过观察人体皮肤的色泽变化来诊察病情的方法。

1.色、泽的意义与关系望“色”,实际包括望皮肤的颜色和光泽。

(1)皮肤的颜色:一般分成赤、白、黄、青、黑五种色调,简称为五色。

皮肤的颜色可反映气血的盛衰和运行情况,并在一定程度上反映疾病的不同性质和不同脏腑的病证。

五脏之气外发,五脏之色可隐现于皮肤之中,当脏腑有病时,则可显露出相应的异常颜色。

(2)皮肤的光泽:指肤色的荣润或枯槁。

可反映脏腑精气的盛衰,对判断病情的轻重和预后有重要的意义。

凡面色荣润光泽者,为脏腑精气未衰,属无病或病轻;凡面色晦暗枯槁者,为脏腑精气已衰,属病重。

《四诊抉微》说:“夫气由脏发,色随气华。

”说明人体的肤色随着精气的充养而光彩于外,而精气是由脏腑的功能活动所产生,因此皮肤的光泽是脏腑精气盛衰的表现。

临床所见不论何色,凡有色有气,表示脏腑精气内藏未衰;若有色无气,表示脏腑精气泄露衰败。

气与色相比较,气的盛衰有无,对判断病情轻重和预后比色更为重要。

五色之中,凡明润含蓄为气至,晦暗暴露为气不至,正如《望诊遵经》所说:“有气不患无色,有色不可无气也。

”但临床诊病时,还必须将泽与色两者综合起来,才能做出正确的判断。

2.望面色的诊断意义《灵枢·邪气脏腑病形》说:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上注于面而走空窍。

”由于心主血脉,其华在面,手足三阳经皆上行于头面,特别是多气多血的足阳明胃经分布于面,故面部的血脉丰盛,为脏腑气血之所荣;加之面部皮肤外露,其色泽变化易于观察。

凡脏腑的虚实、气血的盛衰,皆可通过面部色泽的变化而反映于外,因而临床将面部作为望色的主要部位。

3.面部分候脏腑面部分候脏腑,是将面部不同部位分候不同的脏腑,通过观察面部不同部位色泽的变化,以诊察相应脏腑的病变。

根据《内经》的有关论述,具体分候方法有两种:(1)《灵枢·五色》分候法:该篇将面部的不同部位加以命名。

中医诊断——中医望“色”的方法及所主概论:1.定义望色:是指观察人体皮肤色泽变化以诊察病情的方法,又称“色诊”。

色:颜色,即色调变化。

泽:光泽,即明亮度。

2.内容:皮肤色泽,体表黏膜、排出物等颜色3.重点:面部皮肤的色泽。

(一)望色的原理与意义1.望色、泽的意义(1)颜色可以反映气血的盛衰和运行情况,并在一定程度上反映疾病的不同性质和不同脏腑的病证。

(2)光泽皮肤的光泽是脏腑精气盛衰的表现。

凡面色荣润光泽者,为脏腑精气未衰,属无病或病轻;凡面色晦暗枯槁者,为脏腑精气已衰,属病重。

2.望面色的原理①面部的血脉丰富,脏腑气血充盈而为之所荣;②面部皮肤色泽变化易于观察,脏腑的虚实、气血的盛衰,皆可通过面部色泽的变化而反映出来。

3.面部脏腑分候《素问·刺热》——额部候心、鼻部候脾、左颊候肝、右颊候肺、颏部候肾。

(二)常色定义:指人体健康时面部皮肤的色泽。

特点:红黄隐隐,明润含蓄。

(1)红黄隐隐:面部红润之色隐现于皮肤之内,由内向外透发,是胃气充足、精气内含的表现。

(2)明润含蓄:面部皮肤光明润泽,神采内含,是有神气的表现,说明人体精气充盛、脏腑功能正常。

内容:包含主色和客色两部分。

1.主色个人生来所有、一生基本不变的肤色称为主色,属个体肤色特征。

2.客色因季节、气候、昼夜等外界因素变动而发生相应变化的肤色,称为客色。

(三)病色定义:人体在疾病状态时面部显示的色泽,称为病色。

表现:①晦暗枯槁:即面部肤色暗而无光泽,是脏腑精气已衰,胃气不能上荣的表现。

②暴露浮现:即某种面色异常明显地显露于外,是病色外现或真脏色外露的表现。

分类:根据病色有无光泽,分为善色与恶色。

1.病色善恶(1)善色定义:凡五色光明润泽者为善色,亦称“气至”。

意义:说明病变尚轻,脏腑精气未衰,胃气尚能上荣于面,多见于新病、轻病,其病易治,预后较好。

(2)恶色定义:凡五色晦暗枯槁者为恶色,亦称“气不至”。

意义:说明脏腑精气已衰,胃气不能上荣于面,多见于久病、重病,其病难治,预后不良。

中医色诊,脸黑代表肾,脸黄代表肝,脸白代表心脏和血液,

还有哪些?

健康人的面色为明润、含蓄。

就是说,健康人的气色应该是皮肤有光泽,但肤色又不是特别突出。

《灵枢-五色篇》谓:“五色命脏,青为肝,赤为心,白为肺,黄为脾,黑为肾”并提出:“青黑为痛,黄赤为热,白为寒。

”又说“黄赤为风,青黑为痛,白为寒,黄而膏润为脓,赤甚者为血痛”。

中医理论认为:

青为肝,主寒证、痛症、瘀血、惊风。

面色发青多为寒凝气滞;或瘀血内阻;或经脉不通而疼痛;或肝风内动,筋脉拘急。

肝郁脾虚的人面色常呈青黄色。

赤为心,主热证。

满面通红为实热,两颧潮红为虚热。

肺结核病人多见午后两颧潮红。

若重病病人面色苍白却两颧嫩红,多为虚阳浮越,为真寒假热的垂危证。

黄为脾,主脾虚、湿证。

面色“萎黄”为脾胃气虚;面色黄胖为脾虚水湿内停;皮肤与眼白俱黄为肝病黄疸;皮肤与眼白俱黄并且皮肤出现蜘蛛痣(皮肤上出现红色斑点,并且斑点四周围绕放射状血丝)为脾虚肝郁、血瘀水停(肝硬化)。

白为肺,主虚证、寒证、脱血、夺气。

面色淡白,多见气虚;面色淡白并且唇色淡,多见血虚或失血;面色㿠白多见阳虚。

黑为肾,主肾虚、寒证、水饮、血瘀。

面黑暗淡为肾阳虚;面黑干焦为肾阴虚;面色黧黑肌肤甲错为瘀血日久;面黑筋骨不利为风湿骨痹。

中医的望色还需要结合脉象和体征才能准确辨别病情。

色诊在《内经》一书中有较详尽的记载,多运用五行说,又称五色诊,然而色诊还包括其他部位的肤色视诊,如尺肤、视络等。

色诊实际是视皮肤及络脉的色泽,皮肤及络脉的色泽受各种因素的影响,而且外在的色泽的荣夭润枯变化很大,这种变化在临床上具有察外以知内的实用价值,因此作为一种独特的诊断方法又是中医特色之一。

色诊取决于皮肤及血络《微循环系统》的颜色,由于皮肤色素的含量、血管的变化,角质层及颗粒层的厚度等影响,皮肤的颜色在各入不尽相同,与种族亦有关。

皮肤由表皮、真皮和皮下组织所构成。

真皮在表皮下方,是一紧密的纤维层,主要由胶原纤维及弹力纤维两种结缔组织构成,使皮肤具有强度及弹性。

除结缔组织处,真皮内还有血管、淋巴管、腺体:毛囊、毛发、神经感觉末梢等。

皮肤因人而异,在儿童的皮肤中,网状纤维较为肥厚和模糊,胶原纤维柔软,不太透明,与网状纤维很相近似。

但在老人的皮肤中,胶原纤维硬化及变性,网状纤维成为显著肥厚的纤维,弹力纤维使蛋白变性收缩成丝状。

年龄的变化对皮肤组织的影响也是很大的,表现在华色方面的改变在《内经》中亦有记载,如《素问·上古天真论》有“面焦”、“面始焦”的记载。

皮肤血管亦非常丰富,可以储纳人体血液总量的1/5,由身体内部分布到皮下组织的血管较粗,到真皮与皮下组织之间时,分支较细,成网状的血管深丛(真皮下血管丛)。

血管垂直地上行至乳头层与网

状层之间时,再分出细枝,构成皮肤的血管浅丛(乳头下血管)。

又有很多的毛细管进入乳头内,由动脉性毛细管转入静脉性毛细管,渐渐融合成小静脉,与小动脉并行,静脉血管丛也在乳头下方及真皮下方,较动脉血管丛更密。

山东淄博古方中医疑难病研究所认为:皮肤的肌肉,主要是平滑肌,仅面部有少许表达喜怒情绪之横纹肌,平滑肌受交感神经支配,如受刺激会收缩。

皮肤中的丰富的血管网、炎症,物理及化学性刺激都能引起微小血管及毛细血管扩张而使皮肤发红,寒冷刺激可使血管收缩而使皮肤呈苍白色。

血液流动缓滞时皮肤呈紫绀色。

中医色诊则是通过皮肤表皮的透明度以观察微循环的色泽和皮肤色素的颜色,微循

环的色泽表现主要取决于真皮浅层毛细血管的多少,也取决于血液中氧合血红蛋白和还原血红蛋白的含量,一般说真皮浅层毛细血管开放,血液中氧合血红蛋白含量高时,皮肤色泽就表现红润,因为毛细血管网分布和开放数量的不同,所反映出的色泽也各异,面部毛细血管丰富,因此中医所反映的色诊主要在面部华色。

中医经络系统的皮部与现代医学之皮肤部位相同,尽管某些说法不同,但有其类似处。

皮部是十二经脉在体表的分布范围,因此称十二皮部,即经脉系统在皮肤的分区,皮部与络脉尤其是浮络的关系最为密切。

由经脉、络脉形成人体纵横网络,加上皮部又形成面的分部。

皮部、络脉、经脉形成整体的联结,这与现代医学动脉、小动脉、毛细血管,皮肤的联系颇相类似。

人体内在病变通过经脉络脉的反映在

皮部上是色诊的主要内容,经、络、皮部的整体联结,在《素问·皮部论》有很好的说明,如:“邪客于皮,则腠理开,开则邪人客于络脉,络脉满,则注人经脉,经脉满,则人舍于腑脏也。

”也进一步说明皮部与经络不可分割的关系。

中医色诊以五色为主,青赤黄白黑五色与五脏五行相联系,《内经》中论述颇多,五色诊是以五脏为主,认为五色是五脏精微的外荣并与五行相合,提出以五色命脏,青为肝,赤为心,白为肺,黄为脾,黑为肾的论点。

现以五色为例结合现代医学加以认识:赤色的出现:正常情况下色见红润,病理情况也可见赤色、心脏舒缩加快、血液循环加速,血液内血红蛋白含氧量增高,皮肤浅层毛细血管网开放充血是出现赤色的主要原理。

在毛细血管网分布丰富的部位如颧颊部尤其明显。

黄色的出现:黄色多由血液成分的改变,如低色素性贫血以及黄疸等。

白色的出现:寒冷刺激或其他因素导致小动脉收缩或毛细血管阿封闭,血流量减少,含氧血红蛋白减少均可出现白色。

青色的出现:青色多由血液粘滞度增高,血流缓慢,血液粘滞阻塞所致。

以上只是色诊与循环系统和血液理化成分改变对色诊的大致影响,但可以说明色诊与心血管内血液循环或血液成分的密切关系。