改革开放以来中国经济周期的分析

- 格式:pptx

- 大小:17.17 MB

- 文档页数:20

改革开放以来中国经济发展的现状与趋势改革开放以来,中国经济一直保持高速增长,特别是近年来,中国经济已经逐步转型升级,从高速增长走向高质量发展。

这篇文章将深入探讨改革开放以来中国经济的现状和趋势。

一、改革开放以来中国经济发展的历程自1978年改革开放以来,中国经济发生了翻天覆地的变化。

改革开放初期,中国出现了一批特区,吸引了外资的大量流入。

同时,为了适应市场经济的需要,中国农村实行家庭承包土地经营制,国有企业也开始尝试以市场为导向来经营。

这些改革为中国经济的发展奠定了基础。

随着时间的推移,中国开始加大了市场开放力度,逐步放宽了对外贸易的限制,并加入了世界贸易组织。

此外,中国政府还鼓励企业向高附加值的行业转型,如电子信息、生物医药、新材料等,促进了中国经济的持续发展。

二、当前中国经济的现状目前,中国经济已经成为全球第二大经济体,在全球化的背景下,中国越来越成为经济重心向东转移的重要因素。

一方面,中国消费市场的规模不断扩大,国内消费需求的增长对经济发展的贡献率逐渐超过固定资产投资,成为经济增长的主要推动力。

另一方面,中国制造业的竞争实力不断提升,越来越多的企业开始向高质量发展转型,加大自主创新力度,推动产业升级和转型。

目前,中国已经成为全球最大的电商市场、新能源车市场等,同时,中国的高铁技术和5G技术也在全球范围内取得了巨大的进展。

三、未来中国经济发展的趋势未来,中国经济将会朝着高质量、可持续、创新驱动的方向发展。

一方面,中国政府已经加大了推进“双循环”发展模式的力度,力图将国内大循环与国际小循环有机结合,实现经济高质量发展。

另一方面,中国还将加大科技创新的力度,尤其是在核心技术领域和先进制造业领域,提高创新能力。

同时,中国将加强生态文明建设和资源节约与环境保护,推进绿色发展,实现可持续发展。

四、结论总之,改革开放以来,中国经济已经迈过了一个又一个里程碑,从高速增长迈向高质量发展。

未来,中国经济将继续朝着可持续、高质量、创新驱动的方向发展。

改革开放以来经济的增长曲线

改革开放以来,中国经济保持了高速增长。

以下是中国经济的增长曲线:

1.1978年至2006年,中国国内生产总值年均增长率为9.7%,是同期世界经济平均增长率的3倍多;

2.从2003年到2011年的9年间,中国国内生产总值年均增长率为10.4%。

这不仅高于同期世界和新兴市场国家经济增长率,也高于新中国成立后前两个五年计划时期的经济增长率;

3.中国经济总量占世界的比重逐步提高,按汇率法计算,中国国内生产总值的世界排名由改革开放之初的第十一位提升到第二位。

如果您想了解更加详细的信息,建议前往官方网站进行查询。

中国的经济周期与产业结构变化中国是世界上经济增长速度最快的国家之一,自上世纪八十年代末开始实施改革开放以来,经济规模不断扩大,产业结构也发生了巨大的变化。

然而,在这样的经济发展中,周期和结构的变化是不可避免的。

一、经济周期经济周期是指经济运行中的一种波动规律,其中包括繁荣、衰退、危机和复苏等几个阶段。

中国的经济周期也不例外,尤其是自改革开放以来。

在改革开放初期,中国经济的发展主要以出口为主,外资为辅。

那时期的经济周期表现为“高增长—通货膨胀—危机”的典型的市场化周期。

2008年全球金融危机对中国的影响深刻,而后中国经济的周期发生了新的变化。

从2009年到2012年的周期表现为“政府刺激—下滑—政府再次刺激—复苏”四个阶段。

此后,中国经济进入了一个新的周期,主要表现为经济增速持续下滑、价格持续下跌等,这一过程在国际经济学中被称为“新常态”。

二、产业结构变化随着经济周期的变化,产业结构的变化是不可避免的结果。

在这方面,中国的变化尤为显著和独特。

改革开放初期,中国的产业结构主要包括农业、轻工业和重工业。

随着改革的深化和中国经济的成长,中国的产业结构逐渐发生了变化。

经过多年的发展,中国现在已成为世界上最大的出口国和制造业大国之一。

外向型的发展演变为以内需为主要驱动力。

尤其需要注意的是,近些年,在政府的引导下,中国的产业结构又在向高附加值和高技术产业转型。

这就意味着,中国的产业结构在向更加多样化和更加高端化的方向发展。

三、政府角色在经济周期和产业结构变化的过程中,政府扮演着非常关键的角色。

尤其是中国的政府,在经济发展中的作用更加明显。

从1980年代末的改革开放开始,中国政府就发挥了非常重要的作用,通过改革和政策调整来促进经济增长和产业升级。

以2008年全球金融危机为例,中国当时实施的大规模的财政刺激措施不仅巩固了国内的经济增长,也迅速拉动了全球经济,为各国控制危机带来了重要影响。

与此同时,政府也在积极引导产业升级,并且扶持高端制造业和技术创新等方向的发展。

中国改革开放后经济的转型与升级一、改革开放前的中国经济改革开放前,中国的经济主要以农业为主,工业基础薄弱,经济发展水平低,人民生活水平普遍较低。

在这种情况下,中国经济面临着巨大的挑战和机遇。

二、改革开放后中国经济的发展阶段1.农村改革和第一次产业升级改革开放的初期,中国经济改革主要集中在农村经济领域。

在此期间,农民集体经济体制改革和土地承包政策的实施,使得农村经济逐渐向市场化方向发展。

同时,为了提高第一产业的竞争力,政府也采取了一系列促进农业发展的政策。

2.第二次产业升级20世纪80年代,中国的第二产业开始面临深度危机。

为此,政府提出了“改革、开放和现代化”战略,鼓励企业引进国外先进技术和管理经验,大力发展高新技术产业和服务业。

这一时期,中国的第二产业实现了从简单的手工制造向机械化和自动化生产的转型。

3.第三次产业升级21世纪初,中国的第三产业成为全国经济增长的主要引擎。

为了提高第三产业的质量和效益,政府采取了一系列促进服务业发展的措施,包括加强对服务业的投资和扶持、促进不同行业间的协同发展等,推动了服务业向高附加值、高知识和高技术方向升级。

三、中国经济的发展成就1.快速增长自改革开放以来,中国经济发展表现出了惊人的速度。

从1978年到2019年,GDP从367.9亿元增长至90.03万亿元,年均增长率为9.4%。

2.城乡发展中国经济的发展不仅带来了城市的繁荣,也提高了农村地区的生活水平。

通过扶贫政策和农业现代化,中国农村地区的人口贫困率逐渐下降,农业也得到了快速发展。

3.科技支撑中国持续加大对科技领域的投资和扶持力度,提高了科技创新的能力和水平,成为世界第二大科技创新国家。

在高新技术领域,中国已经实现了从跟跑到并跑的转变。

四、中国经济面临的挑战1.经济增长放缓:经过一段时间的快速增长后,中国经济增长率逐渐放缓。

政府应该采取适当的措施,推动经济结构的调整和升级,突破发展瓶颈。

2.贫富差距扩大:虽然改革开放以来中国经济取得很大进步,但是贫富差距也随之扩大。

改革开放以来中国经济发展的现状与趋势改革开放以来,中国经济取得了令人瞩目的成就。

从经济规模到科技创新,中国在世界舞台上崭露头角。

本文将探讨改革开放以来中国经济的现状与发展趋势。

一、中国经济的现状1. 经济规模不断扩大改革开放以来,中国经济规模持续扩大。

从经济增速来看,中国成为世界上最大的经济体之一。

中国经济的稳定增长为全球经济稳定做出了重要贡献。

2. 工业化程度提高改革开放以来,中国大力推进工业化进程。

制造业成为中国经济增长的重要引擎,为国家提供了大量就业机会。

中国的工业技术水平也逐步提高,一些高端制造业开始领先于世界。

3. 农业现代化取得重要进展中国农业在改革开放的推动下取得了重要进展。

农业现代化改革使得农业生产效率大幅提高,农民收入也逐步增加。

同时,农村基础设施不断完善,农村地区发展迅速。

4. 城市化进程加速改革开放以来,中国城市化进程迅猛发展。

大量人口涌入城市,城市面貌不断改善。

城市化不仅提高了居民生活品质,还促进了城市经济的发展。

5. 服务业快速发展改革开放以来,中国服务业得到快速发展。

特别是金融、教育、旅游等行业成为中国经济发展的新的增长点。

二、中国经济发展的趋势1. 创新驱动型经济中国正加快转变经济发展方式,向创新驱动型经济转变。

政府大力支持科技创新、人才培养等方面的工作,不断提高科技创新能力。

2. 消费升级与服务贸易中国的经济增长正逐渐向消费升级和服务贸易转变。

消费升级将进一步提高居民生活品质,服务贸易将带动中国与其他国家的合作。

3. 绿色可持续发展面对环境问题,中国将加大绿色可持续发展力度。

减少环境污染、提高资源利用效率将成为中国未来经济发展的重要方向。

4. 扩大对外开放中国将继续扩大对外开放,推动建设开放型经济。

积极参与全球合作、推动构建开放型世界经济体系,将为中国经济的发展提供更多机遇。

总结起来,改革开放以来,中国经济取得了巨大成就。

从经济规模到科技创新,中国在世界舞台上崭露头角。

中国改革开放30年经济发展周期改革开放标志着中国走向现代化的历史转折点,自1978年以来的30年里,中国经济发展取得了长足的进步。

本文将探讨中国改革开放30年的经济发展周期,并分析其影响和未来的走向。

第一阶段:起步探索(1978年-1992年)中国改革开放的起步阶段主要集中在1978年至1992年。

在这段时间里,中国开始尝试市场经济的探索和推广。

政府采取了一系列的经济改革措施,如农村包产到户、自由贸易区的设立等,这些措施逐渐解放了生产力,为经济发展奠定了基础。

第二阶段:高速增长(1992年-2012年)从1992年开始,中国进入了高速增长的阶段。

这一时期被认为是中国经济发展的黄金时期。

在这30年里,中国的国内生产总值(GDP)年均增长率超过了10%,成为全球第二大经济体。

这一成就得益于中国大规模引进外资、改革开放政策的深化以及市场化改革的推进。

中国经济的快速发展带动了农村人口向城市的流动,同时也提高了人民的生活水平。

第三阶段:转型升级(2012年至今)自2012年以来,中国经济进入了一个新的阶段,即转型升级期。

这一时期,中国政府开始关注经济发展的质量和可持续性。

中国提出了一系列的改革政策,如供给侧结构性改革、创新驱动发展战略等,以促进经济结构的优化升级。

此外,中国还大力推动“一带一路”倡议,加强与其他国家的合作,开拓新的经济增长点。

中国改革开放30年经济发展周期的影响中国改革开放30年的经济发展周期对国内外都产生了深远的影响。

首先,中国的经济发展带动了全球经济的增长。

中国经济的快速发展为全球提供了新的增长引擎,成为全球市场的重要参与者。

其次,中国的经济转型升级为世界带来了更多的商机和投资机会。

中国正在从低成本劳动力和制造业大国转变为创新驱动的经济体,为全球企业和投资者提供了广阔的市场和发展空间。

再次,中国改革开放30年的经济发展周期为中国人民带来了巨大的福祉。

人们的生活水平不断提高,贫困人口大幅减少,社会保障和福利制度逐渐健全,人民的获得感和幸福感不断增强。

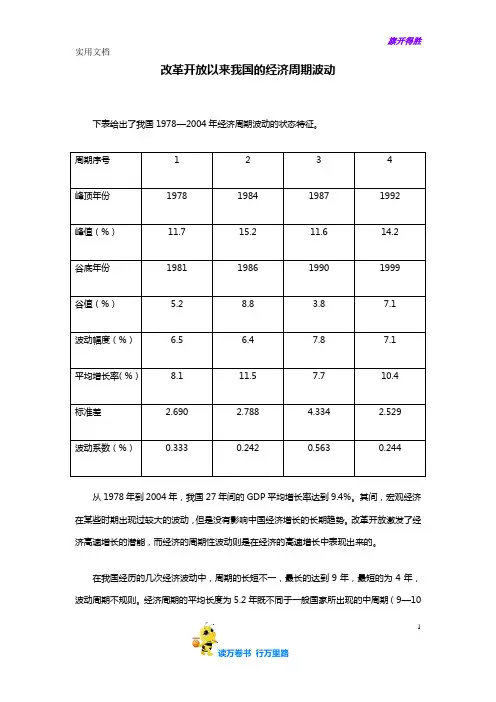

改革开放以来我国的经济周期波动下表给出了我国1978—2004年经济周期波动的状态特征。

周期序号 1 2 3 4峰顶年份1978 1984 1987 1992峰值(%)11.7 15.2 11.6 14.2谷底年份1981 1986 1990 1999谷值(%) 5.2 8.8 3.8 7.1波动幅度(%) 6.5 6.4 7.8 7.1平均增长率(%)8.1 11.5 7.7 10.4标准差 2.690 2.788 4.334 2.529波动系数(%)0.333 0.242 0.563 0.244从1978年到2004年,我国27年间的GDP平均增长率达到9.4%。

其间,宏观经济在某些时期出现过较大的波动,但是没有影响中国经济增长的长期趋势。

改革开放激发了经济高速增长的潜能,而经济的周期性波动则是在经济的高速增长中表现出来的。

在我国经历的几次经济波动中,周期的长短不一,最长的达到9年,最短的为4年,波动周期不规则。

经济周期的平均长度为5.2年既不同于一般国家所出现的中周期(9—101年),也不同于平均3.3年的短周期,这体现了我国经济体制改革过程中经济波动的特殊性。

改革开放以来,我国经济运行机制发生了深刻变化,突出表现为市场在配置资源方面的作用逐步增大,经济周期的成因也相应发生了变化,不同阶段周期的成因也有所不同。

问题:1. 请回答经济周期的含义。

2. 经济周期有几个阶段,主要特征如何?3. 经济周期有哪几种类型,分类标准是如何确定的?4. 市场机制能否解决经济周期波动性问题,政府的宏观经济政策对平抑经济周期波动有何作用?答:1. 所谓经济周期是指经济活动沿着经济发展的总体趋势所经历的有规律的扩张和收缩活动。

经济周期是一种基于按商业企业来组织活动的一国总体经济活动的波动:一个周期包括许多经济活动的同时扩张,然后同时衰退、收缩和复苏,复苏是下一轮周期扩张阶段的前奏,这一变化次序是重复发生的,但并不是阶段性的。

改革开放以来的中国经济发展改革开放是中国历史上的一个里程碑,标志着中国经济走上了快速发展的道路。

从邓小平的改革开放政策到如今的现代化建设,中国经济已经取得了举世瞩目的成就。

本文将通过整洁美观的排版,通顺流畅的语句,介绍改革开放以来中国经济的发展历程。

第一部分:改革开放初期的中国经济改革开放初期是中国经济发展的关键阶段。

邓小平提出的“一切以经济建设为中心”的方针为中国经济的快速发展奠定了基础。

这一时期,中国引入了外资,推行市场经济,实行农村改革,并建立了经济特区。

经济特区的建立使得中国在国际贸易中起到了积极作用,吸引了大量外资和先进技术。

这些措施促进了中国的工业化进程,带动了城乡经济的快速增长。

第二部分:中国经济的稳步增长改革开放初期奠定了中国经济发展的基础,随着时间的推移,中国经济实现了跨越式发展。

中国坚持稳中求进的发展理念,逐步放开了对外开放的程度。

中国的国内市场逐渐扩大,外贸出口持续增长,国际合作和投资也不断增加。

与此同时,中国政府加强了宏观调控,推进经济结构调整,促进了产业升级和科技创新。

中国的国内生产总值(GDP)稳步增长,经济实力在世界范围内不断提升。

第三部分:农村改革与农业现代化改革开放以来,农村改革是中国经济发展的重要一环。

中国政府实施了土地承包政策,赋予农民更多的土地使用权益,鼓励农民投资发展农业生产。

这一政策的实施使得中国农业生产水平提高,农民的收入也得到了明显提升。

在农村改革的推动下,农村经济得到了快速发展,农村地区的贫困得到了有效改善。

第四部分:城镇化和产业升级改革开放以来,中国经济伴随着城镇化进程迅速发展。

大量农民进入城市,劳动力资源的转移加速了城市建设和工业化进程。

中国的制造业得到了迅猛发展,成为全球制造业大国。

同时,随着技术的进步,中国逐渐从传统制造业向高技术产业转型升级。

这一产业升级促进了中国经济的可持续发展。

结语:展望未来改革开放以来,中国经济发展取得了巨大的成就。

改革开放40年中国经济发展路径的转变改革开放40年:中国经济发展路径的转变自1978年以来,中国一直在经历着大规模的经济改革。

在这40年中,中国经济发生了巨大的转变,从计划经济转型为市场经济。

这个过程中,中国经济出现了许多挑战和机遇,取得了惊人的成就。

在本文中,我们将探讨40年来中国经济发展路径的转变。

第一阶段:1978年到1990年代初期1978年,中国开启了私有化和市场经济的道路。

在这个时期,中国实行计划经济的传统体制开始发生深刻变化。

国有企业就业人数减少,许多公司证券化,成立了股份制公司。

这也是中国的私人企业在这个时期开始出现的时期。

在该时期,实施了许多综合性改革,包括外贸体制改革、财政改革、国有企业改革、城市与乡村的政治体制改革以及土地所有权改革等。

第二阶段:1990年代初期到2000年代初期在这个时期,中国建立了完整的市场经济和企业环境。

在1994年,中国的首个证券交易所在上海成立,标志着中国股票市场的开端。

此后,中国证券市场出现了一个长期的牛市。

在这几十年里,中国的GDP持续高速增长,出口量和外商投资也大幅度增加。

由于这些创新和改革,中国在全球经济中占据了更重要的位置。

第三阶段:2000年代初期到2010年代初期在这个时期,中国的经济增长速度大幅度加快。

1997年亚洲金融危机对中国没有造成重大影响,相反,中国采取了一系列措施,例如财政刺激、扩大内需、降低利率和加强监管,使中国经济保持了稳定发展。

在这段时期里,中国的制造业和服务业得到了快速发展,同时出现了中等城市的崛起和扩张。

这个时期还伴随着民生水平和环保水平提升,同时也孕育了大量创新型企业,令中国经济进入了一个更加成熟和复杂的阶段。

第四阶段:2010年代到现在在这个时期,中国正处于从工业化经济向互联网和绿色经济的转变。

计划经济的废除和市场经济的自由化开始呈现出一些负面的影响,如金融风险和科技领域专利等方面的问题。

然而,该时期中国政府采取了许多措施,如推行创新大国战略、加快推进结构性改革、推动绿色发展、提高城乡居民收入等。

分析中国的宏观经济和经济周期中国的宏观经济和经济周期分析经济周期是指经济活动在一定时间内发生起伏和波动的周期性现象,通常包括繁荣、衰退、萎缩和复苏等不同阶段。

而宏观经济分析则是对整个国家或地区经济的总体状况进行评估和预测,以便更好地理解和调控经济运行。

中国作为世界上最大的发展中国家之一,其宏观经济和经济周期表现一直备受关注。

本文将分析中国宏观经济的特征以及经济周期的演变。

一、中国宏观经济的特征1. 高速增长:近几十年来,中国以惊人的增长速度成为全球第二大经济体。

中国的宏观经济呈现出长期高速增长的趋势,不仅实现了国内生产总值(GDP)的大幅增长,还推动了人民生活水平的改善。

2. 工业化水平高:中国经济的发展始于上世纪70年代的改革开放,并在1980年代至1990年代迅速工业化。

如今,中国已成为全球制造业中心,工业化水平高,制造业占据了国民经济的重要位置。

3. 依赖出口:中国的宏观经济在一定程度上依赖出口。

中国的制造业产品出口在全球市场占有重要份额,国际贸易对中国经济增长的贡献不可忽视。

然而,随着国际经济形势的变化和保护主义思潮的抬头,中国正积极调整经济结构,减少对出口的依赖。

4. 全球化:中国的宏观经济具有明显的全球化特征。

中国积极参与国际合作,加入了世界贸易组织(WTO),并推动了一系列对外开放政策。

外资的引进和中国企业对外投资的增加,都是中国宏观经济全球化的表现。

二、中国经济周期的演变1. 高速增长阶段:上世纪70年代到2008年的改革开放阶段,中国宏观经济保持了长期高速增长。

这一阶段的特点是国内需求增长和对外贸易蓬勃发展,储蓄率和投资率较高,经济增速一度超过10%,推动了经济结构转型和城乡发展差距的缩小。

2. 经济调整阶段:2008年全球金融危机爆发后,中国宏观经济进入了调整阶段。

国际需求下降,外贸出口受到冲击,经济增速放缓。

中国政府采取了一系列刺激经济增长的政策,如扩大内需、加大基础设施建设投资等,以应对危机对经济的影响。

1、对中国目前所处的经济周期的看法2、围绕中国经济增长与发展谈谈认识改革开放前。

除国民经济恢复阶段以外,社会主义改造阶段、赶英超美"大跃进”阶段、“文化大革命”阶段、“拨乱反正”阶段。

可以发现:一方面,改革开放前新中国社会发展阶段与经济周期阶段在时间跨度上表现出了一定的吻合特征,这就初步表明新中国成立初期在中央高度集中的计划经济体制下所发生的一系列政治层面活动对经济层面的影响。

另一方面,改革开放前社会发展阶段与经济周期阶段在时间跨度上的吻合还表现出了很强的规律性,即每一个社会发展阶段的最后一年都是下一个周期衰退阶段的开始,而每一个社会发展阶段的倒数第二年都对应着相应周期阶段的峰值点。

对于这一现象的解释同样要归因于改革开放前高度集中的计划经济体制。

改革开放后。

一方面,改革开放以后,中国的社会发展阶段与经济周期阶段在时间跨度上存在着完全的吻合,改革开放的四个阶段对应着三个完整的经济周期。

这种由改革开放前的“基本吻合”转变为改革开放后的“完全吻合”的主要原因可能在于随着改革开放的循序渐进,市场经济体制发挥的作用逐渐增强,由此使得经济机制内部因素对于经济运行的调节作用愈加明显,导致市场的调节决定了经济周期的特征。

另一方面,2008年国际金融危机,不仅打破了经济周期与社会发展阶段相吻合的规律,而且使得经济周期表现出了新的波动特征。

综合分析,1949年至今,中国经济社会发展阶段的变化与经济周期的演变表现出了鲜明的耦合性,且这一耦合又存在一定的规律性,即从改革开放前的“基本耦合”转变为了改革开放后的“完全耦合”,新时代则又表现出了新的耦合特征。

根据国家卫生健康委员会的相关通报,此次疫情对我国的区域经济的影响在空间上可分为四个梯队第一梯队是疫情最严重的湖北地区第二梯队是受影响比较大的东南沿海地区;第三梯队是湖南、江西、安徽等中部地区;第四梯队是受影响最小的东北、西南和西北地区。

在此,本文将疫情对我国区域经济的影响划分为湖北省内和省外两个板块分别进行分析。

中国经济周期波动的新特征分析改革开放以来,中国经济取得了高速增长。

但在1995年之前,经济增长呈现明显的“大起大落”的古典周期,而1995年之后,经济增长的波动越来越小,逐渐呈现出增长型周期的特征,即平稳、持续、高速增长。

对于这种趋势,其内在原因是什么,能不能继续保持,如何更好的实现经济的平稳运行,就成为一个不得不令人关注的问题。

1. 新特征的描述1.1 特征之一:经济增长越来越平稳H-P 滤波法是目前分析经济周期时最广泛的应用的工具,它由Hodrick 和Presott 于1981年分析美国战后的经济景气时首先提出,后来于1997年正式发表。

【参考文献】假定时间序列Yt 由趋势性部分τt 和波动性部分c t 组成,即Y t =τt +c t ,t=1,2,3,4…..,THodrick 和Presott 提出通过一个最小化公式,将趋势性部分τt从Y t 中分离出来,即:其中λ是控制曲线平滑的乘法参数,λ越大,则趋势性部分τt越平滑,当λ→∞时,式中第二项就只能取0,此时公式就变成了最{}12221112()()t T T Tt t t t t t Min y ττλτ-+===⎡⎤-+∇⎢⎥⎣⎦∑∑小二乘法公式,H-P 滤波就退化成最小二乘法。

我们使用H-P 滤波法对1978年到2007年的GDP 增长率进行分析,由于是年度数据,λ的值取6.25,得出的结果如图1.资料来源:历年《中国统计年鉴》。

通过H-P 滤波法,将Trend 近似看做潜在经济增长率,则可以得到实际经济增长率与潜在经济增长率的差值。

1978—2007年中国潜在GDP 增长率估算结果、实际增长率和潜在增长率差值估算结果年份实际GDP 增长率潜在GDP 增长率 两者差值年份实际GDP 增长率 潜在GDP 增长率 两者差值1978 11.7 9.389625 2.310375 1993 13.7 11.48151 2.218492 1979 7.6 8.715833 -1.11583 1994 13.1 11.47647 1.623533 1980 7.8 8.4117 -0.6117 1995 9.3 10.88501 -1.58501 1981 5.2 8.668354 -3.46835 1996 10.2 10.11458 0.085424 1982 9.2 9.579049 -0.37905 1997 9.6 9.319014 0.280986 1983 11.1 10.6821 0.417896 1998 7.3 8.665833 -1.36583 1984 15.3 11.45519 3.844812 1999 7.9 8.367504 -0.4675 198513.211.442841.75716520008.68.4179610.182039024481216Hodrick-Prescott Filter (lambda=6.25)1986 8.510.80475-2.304752001 8.18.736341-0.63634 1987 11.59.981779 1.5182212002 9.59.2709040.229096 1988 11.39.046016 2.2539842003 10.69.8680980.731902 1989 4.28.312465-4.112472004 10.410.41102-0.01102 1990 4.18.456769-4.356772005 11.210.899890.300108 1991 9.19.496576-0.396582006 11.111.33314-0.23314 1992 14.110.75245 3.3475492007 11.711.75723-0.05723资料来源:历年中国统计年鉴通过该结果,可以很明显的看出,1995年之前,经济增长呈现明显的大起大落,跳跃长期趋势曲线的幅度很大。

众所周知,改革开放以来,中国经济建设取得了举世瞩目的成绩,这是与中国经济外向发展的政策取向及其践履分不开的。

在我国由封闭经济逐步走向开放经济发展的过程中,实质上也同时演绎着由经济内向发展向经济外向发展转变的独特发展过程。

经过中国28年的改革开放,尽管目前经济理论界仍然依稀存在所谓“外向型经济”与“开放型经济”概论之争,尽管绝大多数的人们都意识到开放经济比外向型经济具有更多的内涵和外延[1]。

但人们对中国经济的外向发展却取得了几乎一致的看法,都认识到如果没有中国经济改革开放以来长达28年的外向发展,就没有中国经济高速增长的今天。

那么,中国经济外向发展是如何推进的,具有什么特点,今后又向何方向发展?弄清这个问题,对促进中国经济的进一步外向发展和经济发展的政策选择具有重要影响。

二、中国经济外向发展的进程分析(一)中国经济外向发展的初级阶段(1979-1992年)经济外向发展的初级阶段指一国开始打破封闭状况,以“出口导向”战略代替“进口替代”战略,以出口“量”的扩张促进经济增长。

这一阶段主要依靠政策的推进,在吸收外资、出口贸易、对外直接投资、金融的国际化等几个方面具有明显的初始性和粗放性。

一些学者也称之为外向型经济的初级阶段[2]。

1、以区位的开放和出台大量鼓励发展外贸的政策为主要特征。

1978年十一届三中全会打破了中国经济封闭发展的状况,走向了开放发展的新的道路,经济外向发展非常明显。

地理区位的渐次开放成为政府政策的首选,1979年中央批准成立深圳、厦门为经济特区,1980年8月又增加了珠海、汕头二个经济特区,成立之初的经济特区要求产品都要出口,具有明显的外向发展特征。

1984年把天津、上海、大连等14个城市设为沿海开放城市,扩大经济管理自主权实行对外开放。

1985年2月又进一步把珠江三角洲,长江三角洲,闽南三角洲地区的51个县开放为沿海经济开发地带。

1988年3月沿海经济区扩展到辽东、山东半岛。

并于同年4月成立海南经济特区。

我国建国以来经济周期状况描述分析经济周期一般可划分为收缩和扩张两个阶段,波峰和波谷是周期的转折点。

1、1976年前急剧动荡型经济周期,1976年前我国经济周期波动,突出表现为强烈的上下急剧波动,特点为:峰谷落差大;经济增长和投资增长绝对相关;周期更迭频繁且年份很短。

由于这五轮经济周期中经济结构比较单一,基本为纯粹的政府投资,经济增长对政府投资的依赖性极大。

经济周期波动和政府投资周期波动表现出高度的同步性,经济波动幅度强烈且周期年数较短根本上归因于政府投资的多变性。

2、文革后,我国经济得以缓慢恢复发展,GDP 增长率从1977 年的7.6%增长到1978 年的11.7%。

1978 年改革开放初,十一届三中全会提出“调整、改革、整顿、提高”新的调整措施,我国经济进入一个小小的调整阶段,之后GDP 出现下滑,到1990 年经济周期走入谷,谷值为5.2%,从而完成了改革开放后的第一轮经济周期。

经分析,1977—1990年我国经济周期波动的原因可概括如下:一方面,多元化产业发展的准市场经济有效规避了经济波动的大起大落;另一方面,前期计划经济时代遗留的产业格局不合理问题继续存在且日显突出以及国家对资源的垄断导致资源不能自由流通造成的供需矛盾,引起了我国经济的短周期波动。

3、1991-1999年我国经济周期波动分析,在l991—1999年第九轮经济周期中,我国经济周期保持了三年的持续上升,随后出现拐点并稳步下降,经济周期表现出短扩张、长收缩的特点,经济运行进一步趋向平稳。

由于这一阶段中国正处于城市化加速阶段,产业结构调整升级和价格机制转变增强了经济运行的抗衰力。

2O世纪90年代后期,波动较小的第三产业对经济增长贡献率不断提升,防止了经济周期的剧烈波动。

1978—1990年间,物价被冻结,需求不足导致物价主要随供给面变化,供需矛盾引起了经济的强幅波动。

1990年后随着价格机制改革的不断深入,价格信息逐步成为引导社会资源优化配置的参考,减缓了经济周期的强烈波动 I。

改革开放以来我国的经济周期及其成因改革开放以来,中国经济发生了翻天覆地的变化。

经历了几十年的快速发展,中国逐渐成为全球第二大经济体。

然而,与其他国家一样,中国经济也存在着周期性波动。

本文将探讨改革开放以来我国经济周期的特点及其产生的原因。

一、改革开放以来我国的经济周期特点1. 快速增长期改革开放初期的20年间,我国经济保持了快速增长的态势。

在市场经济体制的推动下,中国吸引了大量外资和技术,以及国内资本的投入。

这种快速增长被普遍认为是中国经济增长的黄金时期,GDP年均增长率超过了10%。

2. 高波动期随着市场经济的逐渐完善和国际贸易的扩大,中国经济进入了一个相对波动的阶段。

经济增长速度开始出现明显的波动,GDP增速从20%以上下降至5%左右。

这种高波动的特点一方面是由于国际经济环境的影响,如亚洲金融危机、全球金融危机等;另一方面则是由于国内结构性问题的累积,如产能过剩、投资过快等。

3. 稳定增长期随着中国经济逐渐进入中高收入阶段,政府开始调整经济发展模式,从高速增长转向稳定增长。

这一时期的经济增长率相对稳定,维持在6%到7%左右。

政府通过实施一系列经济政策来稳定市场,保持经济的持续增长。

4. 新常态期近年来,我国经济进入了一个新的发展阶段,即所谓的“新常态”。

这一阶段的经济增长速度进一步放缓,从过去的两位数降至6%以下。

新常态期的主要特征是经济结构的调整和产业转型升级,以及环境保护和可持续发展的重视。

二、改革开放以来我国经济周期的成因1. 国际经济环境的波动中国作为一个高度开放的经济体,对国际经济环境的波动比较敏感。

国际金融危机、国际贸易争端等外部因素都会对中国经济产生重大影响,导致经济周期的波动。

2. 结构性问题的累积改革开放以来,快速增长带来了许多结构性问题的累积。

比如,投资过快导致的产能过剩问题,劳动力市场的矛盾,资源环境约束等。

这些问题逐渐积累并爆发出来,给经济增长带来了波动性。

3. 政府政策的调控中国政府在经济周期中发挥着重要的调控作用。

改革开放以来中国社会经济发展规律的研究一、中国改革开放的历程自1978年以来,中国实施了历史上规模最大、影响最深远的一次改革开放。

这一改革开放的历程不仅仅是中国国内经济体制的重构和外向型经济的建设,同时也是中国向世界开放的一次自我革命。

这一改革的动力在于对社会经济发展规律的深入研究和理性认识。

二、社会经济发展规律的形成与发展在人类历史的漫长进程中,形成了一系列的社会经济发展规律,而这些规律的出现和发展又构成了人类社会进一步发展的基础。

由此可以看出,社会经济发展规律是一个历史性的进程,同时也是一个不断变化的进程。

在人类社会经济发展的历史进程中,产生了不同的社会经济制度,如奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会等。

每一种社会经济制度都有自己的经济规律,只有理解和遵循这些规律,才能够实现长期稳定的发展。

三、中国社会经济发展规律的研究与认识中国实施改革开放的过程中,逐步深入研究和认识了各种社会经济规律,这也为中国经济快速发展提供了思想理论的和实践经验的支持。

1.市场经济规律充分发挥市场在资源配置中的决定性作用是改革开放的核心。

中国经过多年的实践,在市场经济规律的研究中逐步形成了适应中国国情的市场经济模式,有效地推动了我国经济发展的不断增长和提高。

2.物质创造规律物质创造规律是人类社会发展的基本动力。

中国通过借鉴国际先进科技和经验,逐渐形成了自主创新的定位,提高了整个国家经济的创新能力,如信息技术、人工智能、生物技术等各大领域。

3.开放规律开放包容、互鉴互补是发展的关键。

在国际大环境下,中国积极融入全球化进程,坚持对外开放,充分利用市场机制,取得了良好的效果。

4.资本积累规律资本积累规律是中国经济发展必须长期遵循的重要规律,这也是推动中国经济快速发展的重要力量。

四、结语改革开放以来,中国取得了世界瞩目的成就。

在这一进程中,对社会经济发展规律的认识是至关重要的。

只有在充分理解规律、因地制宜、深度研究的基础上,才能把握经济发展的重要节点,顺应时代潮流,建设更加富强的中国。