凸透镜成像规律-中考物理试题分类汇编上海版

- 格式:doc

- 大小:260.00 KB

- 文档页数:6

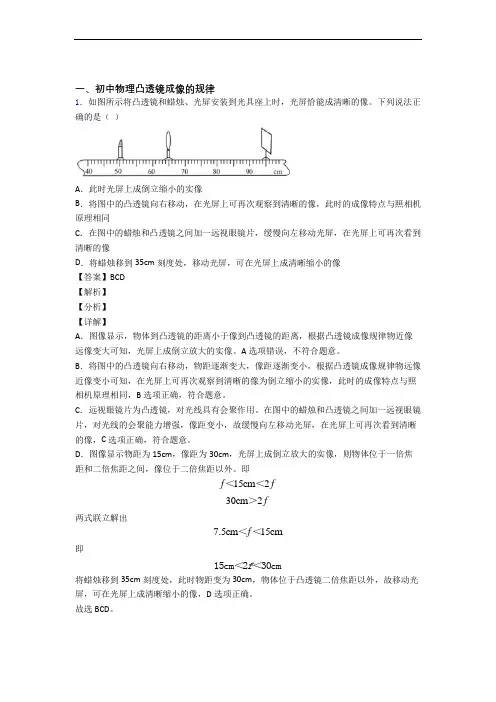

一、初中物理凸透镜成像的规律1.如图所示将凸透镜和蜡烛、光屏安装到光具座上时,光屏恰能成清晰的像。

下列说法正确的是()A.此时光屏上成倒立缩小的实像B.将图中的凸透镜向右移动,在光屏上可再次观察到清晰的像,此时的成像特点与照相机原理相同C.在图中的蜡烛和凸透镜之间加一远视眼镜片,缓慢向左移动光屏,在光屏上可再次看到清晰的像D.将蜡烛移到35cm刻度处,移动光屏,可在光屏上成清晰缩小的像【答案】BCD【解析】【分析】【详解】A.图像显示,物体到凸透镜的距离小于像到凸透镜的距离,根据凸透镜成像规律物近像远像变大可知,光屏上成倒立放大的实像。

A选项错误,不符合题意。

B.将图中的凸透镜向右移动,物距逐渐变大,像距逐渐变小,根据凸透镜成像规律物远像近像变小可知,在光屏上可再次观察到清晰的像为倒立缩小的实像,此时的成像特点与照相机原理相同,B选项正确,符合题意。

C.远视眼镜片为凸透镜,对光线具有会聚作用。

在图中的蜡烛和凸透镜之间加一远视眼镜片,对光线的会聚能力增强,像距变小,故缓慢向左移动光屏,在光屏上可再次看到清晰的像,C选项正确,符合题意。

D.图像显示物距为15cm,像距为30cm,光屏上成倒立放大的实像,则物体位于一倍焦距和二倍焦距之间,像位于二倍焦距以外。

即<<15cm2f f>30cm2f两式联立解出7.5cm15cm<<f即f15cm<2<30cm将蜡烛移到35cm刻度处,此时物距变为30cm,物体位于凸透镜二倍焦距以外,故移动光屏,可在光屏上成清晰缩小的像,D选项正确。

故选BCD。

2.当物体距离凸透镜8cm时,在透镜另一侧光屏上成一个清晰放大的实像;若保持物体与光屏的位置不变把凸透镜向光屏方向移动2cm,则在光屏上又成一清晰的缩小的像,物体与光屏的距离L和凸透镜的焦距f的说法正确的是()A.L=18cm B.L=14cmC.4cm<f<5cm D.5cm<f< 8cm【答案】AC【解析】【分析】【详解】由于当光屏上成清晰放大的像后,物体及光屏均未移动,仅将凸透镜向光屏方向移动2cm,又成清晰缩小的像,则根据光路是可逆的可知,此时物距与像距大小互换,此时物距为10cm,像距为8cm,成倒立缩小的实像,物体与光屏间的距离L=10cm+8cm=18cm。

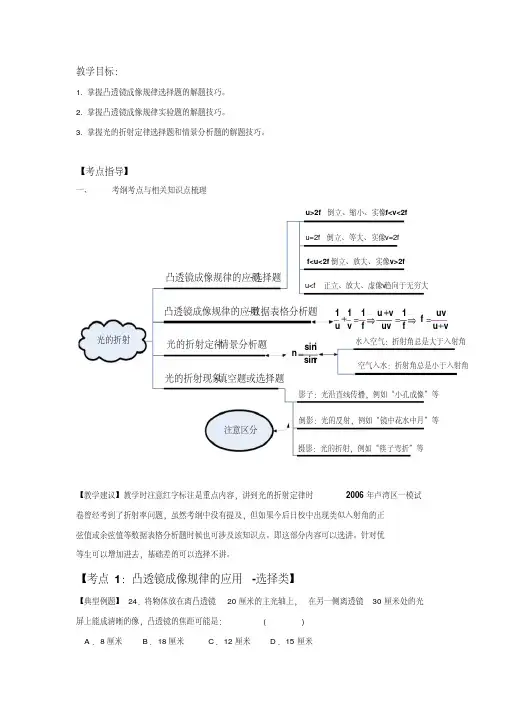

专题35 凸透镜成像规律与应用凸透镜成像规律及应用是初中物理中重难点之一,也是各省市中考必考考点之一。

凸透镜考查较为难些,有时还以多选的形式出现,综合考查整章内容,具有较高的选拔功能。

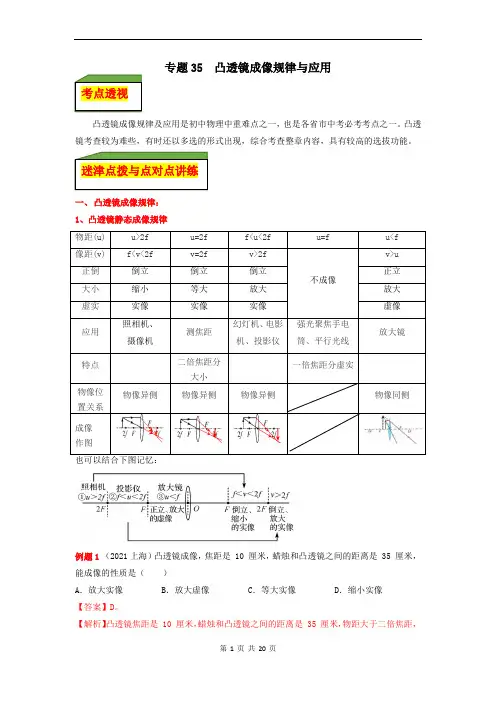

一、凸透镜成像规律:1、凸透镜静态成像规律物距(u)u>2f u=2f f<u<2f u=f u<f像距(v)f<v<2f v=2f v>2f不成像v>u正倒倒立倒立倒立正立大小缩小等大放大放大虚实实像实像实像虚像应用照相机、摄像机测焦距幻灯机、电影机、投影仪强光聚焦手电筒、平行光线放大镜特点二倍焦距分大小一倍焦距分虚实物像位置关系物像异侧物像异侧物像异侧物像同侧成像作图也可以结合下图记忆:例题1 (2021上海)凸透镜成像,焦距是 10 厘米,蜡烛和凸透镜之间的距离是 35 厘米,能成像的性质是()A.放大实像B.放大虚像C.等大实像D.缩小实像【答案】D。

【解析】凸透镜焦距是 10 厘米,蜡烛和凸透镜之间的距离是 35 厘米,物距大于二倍焦距,考点透视迷津点拨与点对点讲练根据凸透镜成像规律可知,此时成倒立、缩小的实像,选D。

【点拨】已知物距、像距或成像性质中的任意一项,都可以判断其他两项。

另外,已知物距和像距的关系(常常以图的形式已知),也可以判断像的性质,u>v,成倒立、缩小的实像;当u<v,成倒立、放大的实像;当u=v,成倒立、等大的实像。

对点练:(2021江苏苏州高新区实验初级中学三模)小明将蜡烛、凸透镜和光屏调到如图所示位置时,在光屏上得到了一个清晰的像,这个像一定是______(选填“放大”、“缩小”或“等大”)的。

若将凸透镜向右移动______cm,屏上即可再次成清晰的像。

【答案】放大 15。

【解析】当如图位置时,物距u=25cm,像距v=40cm,u<v,光屏上恰能成清晰的倒立、放大的实像;若将凸透镜向右移动15cm,此时物距u=40cm,像距为25cm,根据折射时光路是可逆的可知,此时屏上可再次成清晰倒立、缩小的实像。

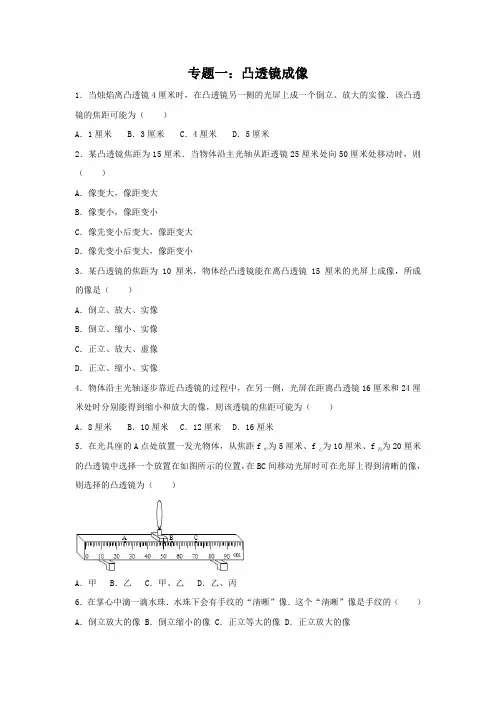

专题一:凸透镜成像1.当烛焰离凸透镜4厘米时,在凸透镜另一侧的光屏上成一个倒立、放大的实像.该凸透镜的焦距可能为()A.1厘米B.3厘米C.4厘米D.5厘米2.某凸透镜焦距为15厘米.当物体沿主光轴从距透镜25厘米处向50厘米处移动时,则()A.像变大,像距变大B.像变小,像距变小C.像先变小后变大,像距变大D.像先变小后变大,像距变小3.某凸透镜的焦距为10厘米,物体经凸透镜能在离凸透镜15厘米的光屏上成像,所成的像是()A.倒立、放大、实像B.倒立、缩小、实像C.正立、放大、虚像D.正立、缩小、实像4.物体沿主光轴逐步靠近凸透镜的过程中,在另一侧,光屏在距离凸透镜16厘米和24厘米处时分别能得到缩小和放大的像,则该透镜的焦距可能为()A.8厘米B.10厘米C.12厘米D.16厘米5.在光具座的A 点处放置一发光物体,从焦距f 甲为5厘米、f 乙为10厘米、f 丙为20厘米的凸透镜中选择一个放置在如图所示的位置,在BC 间移动光屏时可在光屏上得到清晰的像,则选择的凸透镜为()A.甲B.乙C.甲、乙D.乙、丙6.在掌心中滴一滴水珠.水珠下会有手纹的“淸晰”像.这个“淸晰”像是手纹的()A.倒立放大的像B.倒立缩小的像C.正立等大的像D.正立放大的像7.在验证凸透镜成像实验中,蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位罝如图所示,此时在光屏上得到烛焰清晰的像:若保持透镜位罝不变,将蜡烛在光具座上移动5厘米,对于此时成像的性质判断正确的是()A.一定是缩小的实像B.可能是放大的实像C.一定是正立的虚像D.可能是放大的虚像8.当物体放在凸透镜前,距焦点20厘米处,在透镜的另一侧离透镜15厘米的光屏上成像.该凸透镜的焦距()A.大于20厘米B.等于20厘米C.小于15厘米D.等于15厘米9.有一焦距为10cm的凸透镜,将物体放在离凸透镜30cm处,则所成的像是()A.正立、放大的虚像B..倒立、放大的实像C..倒立、缩小的实像D..正立、缩小的虚像10.将蜡烛放在离凸透镜30cm的地方,在离物体45cm的光屏上可以得到烛焰的清晰的像,则()A.凸透镜的焦距是90cm,像是放大的B.凸透镜的焦距是18cm,像是放大的C.凸透镜的焦距是10cm,像是放大的D.凸透镜的焦距是10cm,像是缩小的11.在焦距为5cm、10cm和20cm的凸透镜中选择一个放置在如图所示的位置,将蜡烛、光屏分置于光具座上透镜两侧,调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在.若将蜡烛放置在A点通过三个凸透镜都能在光屏上成像,则焦距为cm的透镜所成的像最小;若在BC间移动光屏时可在光屏上得到清晰的像,则实验中所用透镜的焦距可能是cm.12.某同学在探究凸透镜成像规律时,手边有两种凸透镜供选择,分别为焦距为10厘米的凸透镜A和焦距为20厘米的凸透镜B,他选择一个凸透镜,并将它与蜡烛,光屏按照图所示的位置摆放在光具座上,当点燃蜡烛后发现光屏上恰好得到烛焰清晰的像,那么这个像是的(选填“放大”、“缩小”或“等大”),该同学选择的是凸透镜(选填“A”或“B”).如果接下来想在光屏上得到另一种性质的像,他可以将凸透镜向移动(选填“左”或“右”).13.某小组同学在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,他们都将凸透镜放置于光具座的A 点(50厘米刻度处)且保持不变,如图所示.现有焦距为10厘米或15厘米的凸透镜可选择.①一位同学将点燃的蜡烛放在凸透镜的一侧,在光具座另一侧68厘米刻度处的光屏上得到一个倒立、缩小的实像,则凸透镜的焦距可能是厘米.②另一位同学先后两次将点燃的蜡烛放在图中距B点6厘米处(B点位置为30厘米刻度处),在凸透镜的(选填“左”或“右”)侧移动光屏,可在光屏上得到大小不同的两个像.比较两次所成的像,当蜡烛置于光具座上厘米刻度处时所成的像较小,凸透镜的焦距可能是厘米.14.在“验证凸透镜成像规律”实验中,将焦距为10厘米的凸透镜放置在光具座的50厘米刻度处,在20厘米刻度处放置一支点燃的蜡烛,如图所示,此时烛焰通过透镜能成一个倒立(选填“放大”或“缩小”)的像.为验证这个像是否为实像,需用在图中两点间(填字母)移动找像.若将蜡烛移到光具座的45厘米刻度处,应从点一侧(填“A”或“F”)观察才能看到正立放大的烛焰像.15.在焦距为15厘米、25厘米或35厘米的凸透镜中选择一个放置于光具座的50厘米刻度处,如图所示.实验时调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在;为了方便探究凸透镜成像的各种可能,根据题中条件,应选用焦距为厘米的凸透镜.保持蜡烛与凸透镜在图中位置不变,为了找到烛焰清晰的像,光屏应在光具座的厘米刻度范围内移动.找到清晰的像后,继续保持蜡烛与凸透镜在图中位置不变,用焦距为10厘米的凸透镜替换原凸透镜后,应将光屏向移动(选填“左”或“右”),才能在屏上得到的像(选填“放大”或“缩小”).16.某小组做“验证凸透镜成像规律”的实验,现有凸透镜若干,光具座如图所示.为了方便验证成像的各种情况,应在焦距为15厘米或25厘米的透镜中,选用焦距为厘米的透镜.实验前,先调节透镜、光屏的中心和烛焰的中心在同一.若在实验中找到一个等大的像后,保持蜡烛与透镜的位置不变,再调换另一个焦距未知的凸透镜,并将光屏向透镜方向移动直至光屏上的像最清晰,则所选透镜的焦距比原来的(选填“大”或“小”),此时光屏上的像是的(选填“放大”或“缩小”).17.如图所示,凸透镜A焦距为10厘米,实验时应先调节光屏的,以保证烛焰的像能成在光屏的.若保持图中透镜的位置不变,将蜡烛移至左侧光具座刻度范围,移动光屏,能在光屏上成缩小的像,保持蜡烛和凸透镜位置不变,用另一个焦距为15厘米的凸透镜B替换透镜A,移动光屏,若光屏上再度成像,则跟原来的像相比是的(选填“变大”、“不变”或“变小”).18.如图所示,实验装置M的名称是.实验时,在该装置上依次放置蜡烛、凸透镜和光屏,并调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在高度,以保证烛焰的像能成在光屏的.若所用透镜焦距为15厘米,当蜡烛和光屏处在图示A、D位置时,恰能在光屏上得到清晰的像,则透镜的位置可能在之间(选填“AB”、“BC”、“CD”).19.“验证凸透镜成像规律”的实验中,将蜡烛的焰心、凸透镜的中心和光屏的中心调到大致在同一.现有两个焦距分别为5厘米、20厘米的凸透镜,选择其中的一个放置于光具座的A点,如图16所示.将蜡烛置于B点,此时成正立的像,观察者应在凸透镜的侧(选填“左”或“右”)进行观察.若保持蜡烛的位置不变,更换另一凸透镜置于A点,可成倒立(选填“缩小”或“放大”)的实像,再将蜡烛从B点移至C点所成的像会(选填“变小”、“不变”或“变大”).参考答案与详细解析1.物体离凸透镜4cm时,在透镜的另一侧得到一个倒立的、放大的实像,2f>U>f,所以,2f>4cm>f,即2cm>f>4cm,则满足此条件的只有一个3cm,故B正确.故选B.2.一个焦距为15厘米的凸透镜.当物体在离透镜25厘米处,成倒立的实像,当物体沿主光轴从离透镜25厘米处逐渐到离透镜50厘米处的过程中,物距增大,像距减小,像变小;故选B.3.凸透镜的焦距是10cm,把物体经凸透镜能在离凸透镜15厘米的光屏上成像,即像成在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像.故选B.4.光屏离凸透镜16cm时,在光屏得到一个倒立的、缩小的实像,U>2f,f<v<2f,即f<16<2f,解得8cm<f<16cm.光屏离凸透镜24cm时,在光屏得到一个倒立的、放大的实像,2f>U>f,v>2f所以,24>2f,即12cm>f综上分析:8cm<f<12cm,故B符合题意.故选B.5.由图可知,此时的像距在5cm﹣﹣20cm之间,此时的物距为25cm,物距大于像距,所以在光屏上成的是倒立、缩小的实像,像距应在一倍焦距和二倍焦距之间:当像距为5cm时:f<5cm<2f,则2.5cm<f<5cm;当像距为20cm时:f<20cm<2f,则10cm<f<20cm;由此可知,凸透镜的焦距应在2.5cm﹣20cm之间.故选:C.6.掌心中的水珠相当于凸透镜,掌纹与水珠的距离就是物距,在一倍焦距之内,相当于放大镜的作用,成一个正立放大的虚像.故选D.7.由图可以看出该点所成的是一个倒立等大的像,且此时物距u与相距v大小相等都为20厘米,由凸透镜成像规律可以判断焦距f为10厘米,将蜡烛在光具座上移动,向左移动会使u>2f,成倒立、缩小的实像,向右移动会使2f>u>f,成倒立、放大的实像,但不可能成虚像.故选B.8.将物体放在凸透镜前20cm处,在距透镜15cm处的光屏上呈现物体清晰缩小的像,此时像是倒立、缩小的实像,则,解得:7.5cm<f<10cm.故选C.9.凸透镜的焦距为10cm.当物体在镜前30cm时,此时的物距大于二倍焦距,根据凸透镜成像的规律可知,此时成的像是倒立、缩小的实像.故选C.10.由题可知,物距为30cm,像距为45cm﹣30cm=15cm,物距大于像距,说明蜡烛到凸透镜的距离大于二倍焦距;即30cm>2f,则f<15cm;f<15cm<2f,则7.5cm<f<15cm;故7.5cm<f<15cm,并且此时成倒立、缩小的实像.故选D.11.(1)要调整烛焰、光屏和凸透镜的中心大致在同一高度上,这样才可以使烛焰的像成在光屏的中央;(2)由图可知,A点到凸透镜的距离为25cm,即物距为25cm;焦距为5cm的凸透镜,因物距大于其2倍焦距,所以成的是倒立、缩小的实像;焦距为10cm的凸透镜,因物距大于其2倍焦距,所以成的是倒立、缩小的实像;焦距为20cm的凸透镜,因f<25cm<2f,成的是倒立、放大的实像;在焦距5cm与10cm两凸透镜中,焦距5cm的凸透镜对光线的会聚能力更强,可使光线提前会聚成像,像距更小、像更小,故焦距为5cm的凸透镜成的像最小;(3)在BC间移动光屏时可在光屏上得到清晰的像,即在凸透镜右侧5cm~20cm间移动光屏时可在光屏上得到清晰的像;物距为25cm,结合前面分析可知:①焦距为5cm的凸透镜,成的是倒立、缩小的实像,像距的范围f<v<2f,即5cm<v<10cm,在5cm~20cm范围以内,在该范围内移动光屏时可在光屏上得到清晰的像,故凸透镜的焦距可能为5cm;②焦距为10cm的凸透镜,成的是倒立、缩小的实像,像距的范围f<v<2f,即10cm<v<20cm,在5cm~20cm范围以内,在该范围内移动光屏时可在光屏上得到清晰的像,故凸透镜的焦距可能为10cm;③焦距为20cm的凸透镜,成的是倒立、放大的实像,像距的范围v>2f,即v>40cm,超过了5cm~20cm范围,在BC间移动光屏时不能在光屏上得到清晰的像,故凸透镜焦距不可能为20cm.综上分析可知,凸透镜焦距不可能为20cm,可能为5cm或10cm.故答案为:(1)同一高度;(2)5;(3)5、10.12.(1)由图可知:u=30cm,v=60cm,由凸透镜成像规律可知:此时的像是倒立放大的实像;则u=30cm>2f,2f>60cm>f,由题意“有两个玻璃凸透镜,焦距分别为10cm和20cm”可知他选择的凸透镜的焦距为20cm;(2)要使烛焰在光屏上所成的像变小,就要增大物距,也就是将蜡烛远离凸透镜,也可以将凸透镜向右移动,同时减小像距.故答案为:放大;B;右.13.①凸透镜成倒立、缩小的实像:在凸透镜另一侧68cm﹣50cm=18cm处成一个缩小的实像,2f>18cm>f,所以,18cm>f>9cm,所以,18cm>f>9cm,因此该透镜的焦距可能为10或15厘米.凸透镜成实像时,像和物分居透镜的两侧,故根据图示信息,可知B点在透镜的左侧,则所成像应该在透镜的右侧;②由“蜡烛放置在距B点6厘米处,保持透镜在A点位置不变,移动光屏,可在光屏上得到大小不同的两个像”可知,在光屏上得到的像是实像,那么所选透镜的焦距一定不是15cm 的,因为如果选择透镜的焦距为15cm,蜡烛放置在距B点右边6厘米处,保持透镜在A点位置不变,移动光屏,那么不能在光屏上得到像,而成为一束平行光;如果选择透镜的焦距为10cm,蜡烛放置在距B点右边6厘米处,即蜡烛置于光具座14厘米刻度处时,此时2f>u>f,保持透镜在A点位置不变,移动光屏,在光屏上将得到倒立放大的实像;如果选择透镜的焦距为10cm,蜡烛放置在距B点左边6厘米处,即蜡烛置于光具座24厘米刻度处时,此时u>2f,保持透镜在A点位置不变,移动光屏,在光屏上将得到倒立缩小的实像;综上所述,比较两次所成的像,当蜡烛置于光具座24厘米刻度处时,所成的像较小;实验中所用透镜的焦距可能是10厘米.故答案为:①10或15;②右;24;10.14.焦距为10厘米的凸透镜放置在光具座的50厘米刻度处,得出u=50cm﹣20cm=30cm>2f (20cm),所以成缩小倒立的实像,可用光屏接收;当u>2f时,像距f<v<2f得到10cm<v<20cm,由图可知在光具座刻度60cm到70cm之间;烛移到光具座的45厘米刻度处可算出此时u=50cm﹣45cm=5cm<f,因此成正立放大的虚像,虚像与物在凸透镜同侧,应从A点一侧观察.故答案为:缩小;光屏;BC;F.15.(1)烛焰、凸透镜、光屏三者中心在同一高度处,可以使像成在光屏中央.(2)因为实验室的光具座的长度约为1m,选择15cm的凸透镜进行实验才能方便观察物距大于2倍焦距,大于1倍焦距小于2倍焦距,小于焦距时的各种成像的规律.(3)由图可知,物距为50cm﹣15cm=35cm,焦距为15cm,所以物距大于二倍焦距,由凸透镜成像规律可知,像距在一倍焦距和二倍焦距之间,即65至80cm刻度范围内.(4)把凸透镜焦距从15cm换成10cm,焦距变小,所以在物距不变的情况下,像距要变小,光屏向左移动才能接收到像.(5)像距要变小,像的大小也变小.故答案为:同一高度;15;65至80;左;缩小.16.(1)因为实验室的光具座的长度约为100cm,选择15cm的凸透镜进行实验才能方便观察物距分别大于2倍焦距,大于1倍焦距小于2倍焦距,小于焦距时的各种成像的规律;(2)烛焰、凸透镜、光屏三者中心在同一高度处,可以使像成在光屏中央.(3)当用另一个焦距为f′的凸透镜代替原来焦距为f的凸透镜并保持透镜的位置不变,需要将光屏向凸透镜方向移动才能成清晰的像,那么像距比原来的像距也小了;所以像距小于物距,成倒立,缩小的实像,此时物距:U>2f,像距:2f>v>f,但这个像比原来的像小,由此可知焦距为f′的凸透镜的焦距比原来凸透镜的焦距要小.故答案为:15;高度;小;缩小.17.实验时应先调整光屏的高度,以保证烛焰的像能在光屏的中央位置.凸透镜A的焦距是10cm,当物距大于二倍焦距时,成倒立、缩小的实像,所以蜡烛应放在光具座30cm刻度的左侧范围内;用凸透镜B代替凸透镜A,凸透镜B的焦距是15cm,蜡烛的位置和凸透镜的位置不变,凸透镜的焦距增加,则物距减小,像距变大,像变大.故答案为:高度;中央;0﹣30cm;变大.18.(1)在做凸透镜成像的实验时,为了方便操作,要把蜡烛、凸透镜、光屏按放在光具座上;实验前,把蜡烛、凸透镜、光屏从左向右依次放在同一直线上,点燃蜡烛并调整烛焰、凸透镜、光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度,为了使得像成在光屏的中央;(2)①当f=15cm,由图知,B距A的距离为:25cm﹣10cm=15cm,如果透镜在AB之间,物距小于1倍焦距,所以成正立、放大的虚像,不能在光屏上得到清晰的像;②当f=15cm,C距A的距离为:45cm﹣10cm=35cm,如果透镜在BC之间,物体到凸透镜的距离在15cm和30cm之间时,即物距在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、放大的实像,能在光屏上得到清晰的像;物体到凸透镜的距离在30cm和35cm之间时,即物距大于2倍焦距,成倒立、缩小的实像,能在光屏上得到清晰的像;③当f=15cm,C距D的距离为:80cm﹣45cm=35cm,如果透镜在CD之间,物体到凸透镜的距离大于30cm,即物距大于2倍焦距,成倒立、缩小的实像,此时像距在2倍焦距和1倍焦距之间,凸透镜必须在60cm刻度的左侧,此时能在光屏上得到清晰的像.故答案为:光具座;同一;中央;BC或CD.19.(1)“验证凸透镜成像规律”的实验中,将烛焰、凸透镜、光屏三者中心调到同一高度处,可以使像成在光屏中央.(2)蜡根据烛置于B点,此时成正立的像.可判断该像是虚像,像和物在同侧,观察者应在凸透镜的右侧进行观察;根据凸透镜成像的规律可知该凸透镜的物距小于焦距,u=50cm﹣35cm=15cm<f,所以第一次所选凸透镜的焦距是20cm.更换另一凸透镜的cm,物距为50cm﹣35cm=15cm,所以物距大于二倍焦距,由凸透镜成像规律可知,成倒立、缩小的实像.将蜡烛从B点移至C点的过程中,物距变大,像距变小,像变小.故答案为:高度;右;缩小;变小.。

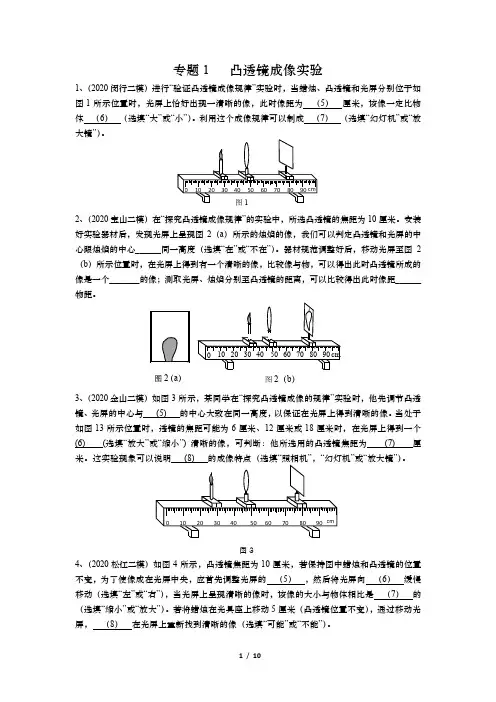

专题1 凸透镜成像实验1、(2020闵行二模)进行“验证凸透镜成像规律”实验时,当蜡烛、凸透镜和光屏分别位于如图1所示位置时,光屏上恰好出现一清晰的像,此时像距为 (5) 厘米,该像一定比物体 (6) (选填“大”或“小”)。

利用这个成像规律可以制成 (7) (选填“幻灯机”或“放大镜”)。

2、(2020宝山二模)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,所选凸透镜的焦距为10厘米。

安装好实验器材后,发现光屏上呈现图2(a )所示的烛焰的像,我们可以判定凸透镜和光屏的中心跟烛焰的中心______同一高度(选填“在”或“不在”)。

器材规范调整好后,移动光屏至图2(b )所示位置时,在光屏上得到有一个清晰的像,比较像与物,可以得出此时凸透镜所成的像是一个_______的像;测取光屏、烛焰分别至凸透镜的距离,可以比较得出此时像距______物距。

3、(2020金山二模)如图3所示,某同学在“探究凸透镜成像的规律”实验时,他先调节凸透镜、光屏的中心与 (5) 的中心大致在同一高度,以保证在光屏上得到清晰的像。

当处于如图13所示位置时,透镜的焦距可能为6厘米、12厘米或18厘米时,在光屏上得到一个(6) (选填“放大”或“缩小”) 清晰的像,可判断:他所选用的凸透镜焦距为 (7) 厘米。

这实验现象可以说明 (8) 的成像特点(选填“照相机”,“幻灯机”或“放大镜”)。

4、(2020松江二模)如图4所示,凸透镜焦距为10厘米,若保持图中蜡烛和凸透镜的位置不变,为了使像成在光屏中央,应首先调整光屏的 (5) ,然后将光屏向 (6) 缓慢移动(选填“左”或“右”),当光屏上呈现清晰的像时,该像的大小与物体相比是 (7) 的(选填“缩小”或“放大”)。

若将蜡烛在光具座上移动5厘米(凸透镜位置不变),通过移动光屏, (8) 在光屏上重新找到清晰的像(选填“可能”或“不能”)。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 cm图10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 cm图2(b ) 图2(a ) 图30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 cm5、(2020静安二模)在“探究凸透镜成像的规律”实验中,应调节透镜中心和光源、光屏的中心在________(4)。

沪科版八年级物理全一册《4.2探究:凸透镜成像的规律》同步练习题及答案学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________一、单选题1.下列四种现象中与日食的形成原因相同的是()A.水中倒影B.小孔成像C.猴子捞月D.毕业合影2.如图所示,凸透镜竖直放置,凸透镜焦距为f,现有一点光源S在凸透镜左侧以凸透镜两倍焦距处为圆心,在经过主光轴的竖直平面内做顺时针圆周运动,直径为D,则f<D<2f,则在下列关于点光源所成像S 运动轨迹的各图中,正确的是()A.B.C.D.3.学校给同学们布置了做“拿手家常菜”的家庭劳动作业,小明用手机录制了肉夹馍的制作过程。

下列有关说法正确的是()A.手机镜头相当于凹透镜B.光通过手机镜头始终沿直线传播C.肉夹馍在距手机镜头一倍焦距以内D.拍肉夹馍特写时,要把手机靠近肉夹馍一些4.如果幻灯机在银幕上放映出字母F,那么幻灯片在幻灯机中正确放置应是()A.B.C.D.5.以下对“醉美泸州”的秀丽风景中所涉及光现象的分析与描述,正确的是()A.国窖广场石头纪念标志上的“中国第一窖”大字因反射红光而呈现红色B.国窖大桥与它“水中桥”交相呼应,“水中桥”比水面上的国窖大桥要小C.忠山公园中安装的监控摄像头的工作原理与投影仪的工作原理是一样的D.渔子溪生态湿地公园水中的“鱼儿”是光的反射所形成位置偏高的虚像6.随着夜游文旅的发展,夜晚成了越来越多人的专属“蓄电时间”,地面上高清高亮的广告投影尤其引人注目,下列说法正确的是()A.地面上各个方向都能看清广告内容是由于光在地面发生镜面反射B.为了让图案显示更大,可增大地面与设备的距离C.仅在投影发出的绿光照射下,红色衣服呈现黄色D.投影设备的镜头为凸面镜7.小明用焦距为10厘米的凸透镜做成像规律实验,记录了光屏上成清晰像时的四组数据(如表),其中明显错误的一组是A.甲B.乙C.丙D.丁8.将一张画有箭头的纸条放在圆柱形空杯后方一定距离处,透过空杯观察到如图甲所示的情景。

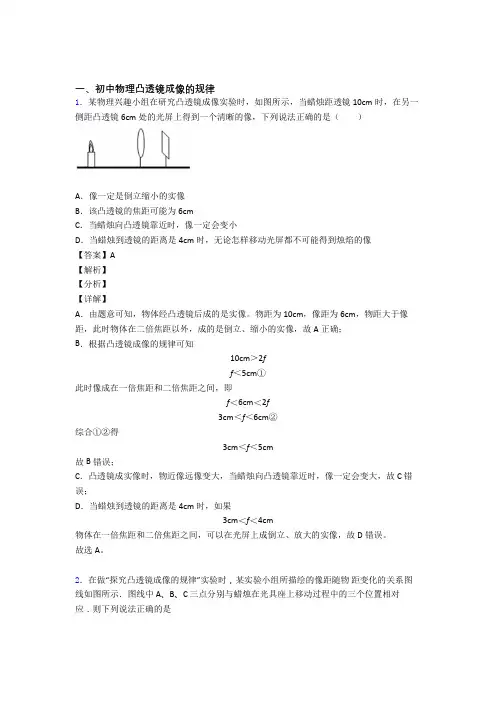

一、初中物理凸透镜成像的规律1.某物理兴趣小组在研究凸透镜成像实验时,如图所示,当蜡烛距透镜10cm时,在另一侧距凸透镜6cm处的光屏上得到一个清晰的像,下列说法正确的是()A.像一定是倒立缩小的实像B.该凸透镜的焦距可能为6cmC.当蜡烛向凸透镜靠近时,像一定会变小D.当蜡烛到透镜的距离是4cm时,无论怎样移动光屏都不可能得到烛焰的像【答案】A【解析】【分析】【详解】A.由题意可知,物体经凸透镜后成的是实像。

物距为10cm,像距为6cm,物距大于像距,此时物体在二倍焦距以外,成的是倒立、缩小的实像,故A正确;B.根据凸透镜成像的规律可知10cm>2ff<5cm①此时像成在一倍焦距和二倍焦距之间,即f<6cm<2f3cm<f<6cm②综合①②得3cm<f<5cm故B错误;C.凸透镜成实像时,物近像远像变大,当蜡烛向凸透镜靠近时,像一定会变大,故C错误;D.当蜡烛到透镜的距离是4cm时,如果3cm<f<4cm物体在一倍焦距和二倍焦距之间,可以在光屏上成倒立、放大的实像,故D错误。

故选A。

2.在做“探究凸透镜成像的规律”实验时,某实验小组所描绘的像距随物距变化的关系图线如图所示.图线中 A、B、C 三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应.则下列说法正确的是A .蜡烛处于 AB 间某一位置时,成倒立、缩小的实像B .蜡烛处于 BC 间某一位置时,成倒立、放大的实像C .将蜡烛从 C 移动到 B 的过程中,所成像逐渐增大D .将蜡烛从 B 移动到 A 的过程中,所成像逐渐减小【答案】C【解析】【分析】(1)根据u=v=2f ,成倒立、等大的实像,判断凸透镜的焦距.(2)根据物距和焦距,判断凸透镜成像情况:u >2f ,成倒立、缩小的实像.2f >u >f ,成倒立、放大的实像.u <f ,成正立、放大的虚像.(3)凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大.【详解】(1)由图象知,220cm u v f ===,此时凸透镜成倒立、等大的实像,所以凸透镜的焦距:10cm f =.(2)物距大于一倍焦距时,凸透镜成实像.A 、蜡烛处于AB 间某一位置时,2f >u >f ,成倒立、放大的实像.选项错误. B 、蜡烛处于BC 间某一位置时,u >2f ,成倒立、缩小的实像.选项错误.C 、将蜡烛从C 移动到B 的过程中,物距大于一倍焦距时,凸透镜成实像.物距减小,像距增大,像变大.选项正确.D 、将蜡烛从B 移动到A 的过程中,物距大于一倍焦距时,凸透镜成实像.物距减小,像距增大,像变大.选项错误.故选C .3.某同学将物体放在凸透镜前不同位置,依次得到倒立的放大的像和倒立的缩小的像,测得像距分别为26厘米和16厘米,则该透镜的焦距f 为( )A .6厘米<f<10厘米B .8厘米<f<13厘米C .13厘米<f<16厘米D .16厘米<f<26厘米【答案】B【解析】【详解】根据题意,当凸透镜成倒立放大的像时,像位于二倍焦距以外,即12v f >,代入数据得:26cm 2f >解得:13cm f <当凸透镜成倒立,缩小的像时,像位于一倍焦距和二倍焦距之间,即8cm 13cm f <<,代入数据得:16cm 2f f <<解得:8cm 16cm f <<所以8cm 13cm f <<故选B 。

透镜及其应用—近年上海市中考物理真题汇编1.在“探究凸透镜成像的规律”实验中,应调整凸透镜的中心、光屏的中心与烛焰的中心大致在同一,以保证像成在光屏中央;将烛焰与光屏置于凸透镜的(选填“两侧”或“同侧”),移动光屏直到光屏上所成的像最清晰(选填“实”或“虚”),像是的(选填“正立”或“倒立”)。

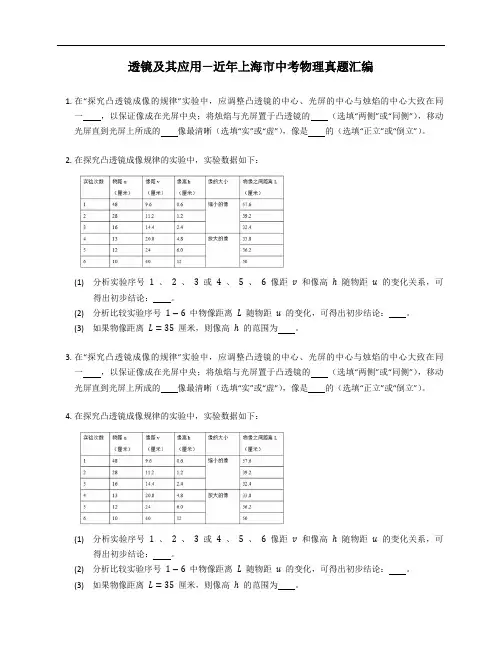

2.在探究凸透镜成像规律的实验中,实验数据如下:(1) 分析实验序号1、2、3或4、5、6像距v和像高ℎ随物距u的变化关系,可得出初步结论:。

(2) 分析比较实验序号1−6中物像距离L随物距u的变化,可得出初步结论:。

(3) 如果物像距离L=35厘米,则像高ℎ的范围为。

3.在“探究凸透镜成像的规律”实验中,应调整凸透镜的中心、光屏的中心与烛焰的中心大致在同一,以保证像成在光屏中央;将烛焰与光屏置于凸透镜的(选填“两侧”或“同侧”),移动光屏直到光屏上所成的像最清晰(选填“实”或“虚”),像是的(选填“正立”或“倒立”)。

4.在探究凸透镜成像规律的实验中,实验数据如下:(1) 分析实验序号1、2、3或4、5、6像距v和像高ℎ随物距u的变化关系,可得出初步结论:。

(2) 分析比较实验序号1−6中物像距离L随物距u的变化,可得出初步结论:。

(3) 如果物像距离L=35厘米,则像高ℎ的范围为。

答案1. 【答案】高度;两侧;实;倒立2. 【答案】(1) 物距越小,像距越大,所成的像越大(2) 凸透镜成实像时,物距与像距之和越小,成的像越小(3) 4.8cm∼6.0cm【解析】(1) 实验序号1与2与3或4与5与6数据中,光屏上得到的都是实像,所以同一凸透镜成实像时,物距越小,像距越大,所成的像越大;(2) 计算表中1−6中的物距与像距之和可知,凸透镜成放大的实像时,物距与像距之和越大,成的像越大,凸透镜成缩小的实像时,物距与像距之和越小,成的像越大;(3) 在表一中,当L为32.4cm时,像高度为2.4cm,当L为39.2cm时,像高度为1.2cm,物像距离L=35厘米,则像高ℎ的范围为 1.2cm∼2.4cm。

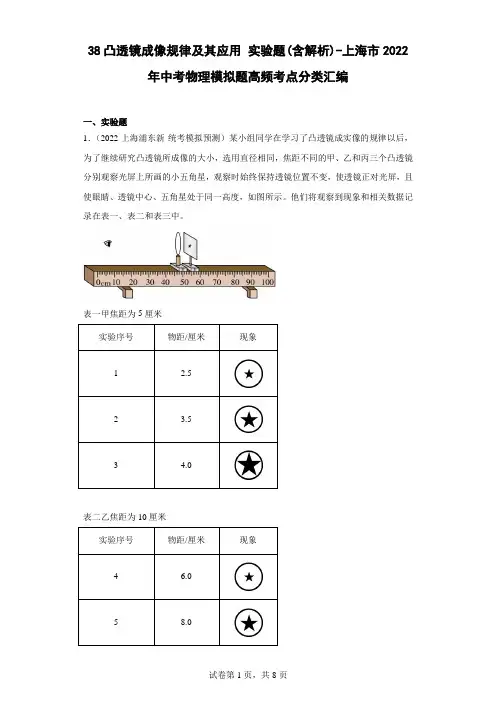

38凸透镜成像规律及其应用实验题(含解析)-上海市2022年中考物理模拟题高频考点分类汇编一、实验题1.(2022·上海浦东新·统考模拟预测)某小组同学在学习了凸透镜成实像的规律以后,为了继续研究凸透镜所成像的大小,选用直径相同,焦距不同的甲、乙和丙三个凸透镜分别观察光屏上所画的小五角星,观察时始终保持透镜位置不变,使透镜正对光屏,且使眼睛、透镜中心、五角星处于同一高度,如图所示。

他们将观察到现象和相关数据记录在表一、表二和表三中。

表一甲焦距为5厘米实验序号物距/厘米现象1 2.52 3.53 4.0表二乙焦距为10厘米实验序号物距/厘米现象4 6.05 8.06 8.5表三丙焦距为15厘米实验序号物距/厘米现象7 10.08 12.09 13.0①分析比较实验序号1与2与3,或4与5与6,或7与8与9中的数据和现象可初步得出的结论是:透过同一凸透镜观察相同图案,当成正立放大的像时,___________;②分析比较实验序号_____________中的数据和现象可初步得出的结论是:透过不同凸透镜观察相同图案,当成正立放大的像时,若要使像的大小相等,凸透镜的焦距越大,物距也应越大。

推理:透过不同凸透镜观察相同图案,当成正立放大的像且物距相等时,焦距越大,___________。

③结合已学知识可判断:将凸透镜甲仍置于图位置,将该光屏移至“57厘米”刻度处时,透过透镜将观察到的是___________。

A.B.C.D.2.(2022·上海嘉定·统考二模)小嘉做“探究凸透镜成像的规律”实验,他正确组装和调试实验器材,先使蜡烛距凸透镜的距离大于凸透镜的两倍焦距。

①他将蜡烛分别置于光具座上的不同位置,并移动光屏,直到光屏上观察到清晰的像,成像情况如图(a)和(b)所示;分析比较图(a)和(b)中像距、像的大小随物距的变化关系及相关条件,可得出的初步结论是:当物距大于凸透镜的两倍焦距时,物体通过凸透镜成倒立缩小的实像,______。

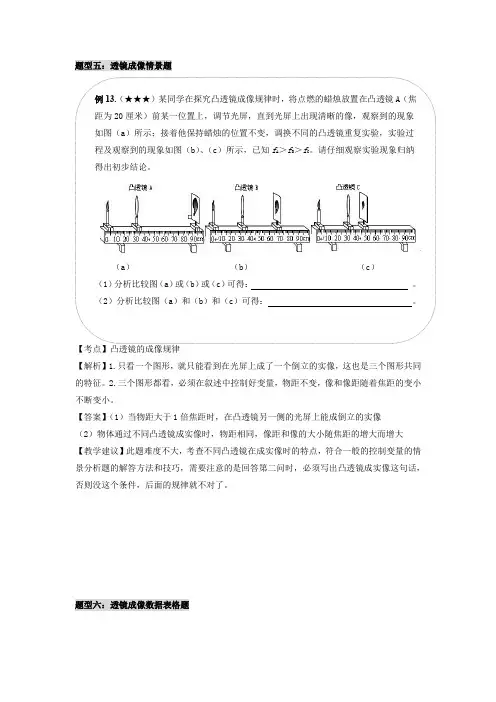

题型五:透镜成像情景题例13.(★★★)某同学在探究凸透镜成像规律时,将点燃的蜡烛放置在凸透镜A(焦距为20厘米)前某一位置上,调节光屏,直到光屏上出现清晰的像,观察到的现象如图(a)所示;接着他保持蜡烛的位置不变,调换不同的凸透镜重复实验,实验过程及观察到的现象如图(b)、(c)所示,已知f A>f B>f C。

请仔细观察实验现象归纳得出初步结论。

(a)(b)(c)(1)分析比较图(a)或(b)或(c)可得:。

(2)分析比较图(a)和(b)和(c)可得:。

【考点】凸透镜的成像规律【解析】1.只看一个图形,就只能看到在光屏上成了一个倒立的实像,这也是三个图形共同的特征。

2.三个图形都看,必须在叙述中控制好变量,物距不变,像和像距随着焦距的变小不断变小。

【答案】(1)当物距大于1倍焦距时,在凸透镜另一侧的光屏上能成倒立的实像(2)物体通过不同凸透镜成实像时,物距相同,像距和像的大小随焦距的增大而增大【教学建议】此题难度不大,考查不同凸透镜在成实像时的特点,符合一般的控制变量的情景分析题的解答方法和技巧,需要注意的是回答第二问时,必须写出凸透镜成实像这句话,否则没这个条件,后面的规律就不对了。

题型六:透镜成像数据表格题例14.(★★★)某小组同学在完成“研究凸透镜成像规律”的实验后,用一块焦距未知的凸透镜继续他们的研究,他们固定发光物和光屏的位置,移动凸透镜,使光屏上成2次清晰的像,并记下此时物距u和像距v及光屏上所成像的特点。

然后又2次改变发光物和光屏间的距离,重复上述实验,将数据分别记录在表一和表二中。

(1)分析比较表一和表二中物距和像距的大小关系及成像特点,可以得出结论:当凸透镜成实像时,。

(2)分析比较实验序号中第一和第二次成像数据中物距和像距关系及相关条件,可以得出结论:同一凸透镜物屏距离一定,移动凸透镜能在光屏上成2次像时,第一次成像的物距是第二次成像的像距。

(3)进一步综合分析比较表一和表二中经运算后得到的数据及相关条件,可以得出的初步结论是:。

凸透镜成像实验宝山:24.“测定物质的密度”和“探究物质质量与体积的关系”实验需要测量的物理量____;多次测量的意义_____。

(均选填“相同”或“不同”)在“探究凸透镜成像规律”实验中,移动光屏找像时,要保持光具座上__________的位置不变,在移动过程中,眼睛要注意观察______上像,直到出现清晰的像为止。

相同;不同;发光物和凸透镜;光屏上的像。

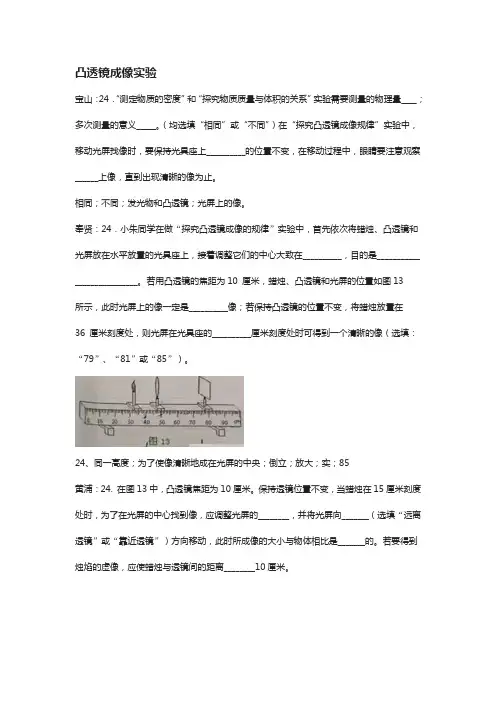

奉贤:24.小朱同学在做“探究凸透镜成像的规律”实验中,首先依次将蜡烛、凸透镜和光屏放在水平放置的光具座上,接着调整它们的中心大致在__________,目的是___________ ________________。

若用凸透镜的焦距为10 厘米,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图13所示,此时光屏上的像一定是__________像;若保持凸透镜的位置不变,将蜡烛放置在36 厘米刻度处,则光屏在光具座的__________厘米刻度处时可得到一个清晰的像(选填:“79”、“81”或“85”)。

24、同一高度;为了使像清晰地成在光屏的中央;倒立;放大;实;85黄浦:24. 在图13中,凸透镜焦距为10厘米。

保持透镜位置不变,当蜡烛在15厘米刻度处时,为了在光屏的中心找到像,应调整光屏的________,并将光屏向_______(选填“远离透镜”或“靠近透镜”)方向移动,此时所成像的大小与物体相比是_______的。

若要得到烛焰的虚像,应使蜡烛与透镜间的距离________10厘米。

24. 高度;远离透镜;放大;小于嘉定:6.某凸透镜焦距为15厘米。

当物体沿主光轴从距透镜25厘米处向50厘米处移动时则()BA.像变大,像距变大B.像变小,像距变小C.像先变小后变大,像距变大D.像先变小后变大,像距变小普陀:6.某凸透镜的焦距为10 厘米,物体经凸透镜能在离凸透镜15 厘米的光屏上成像,所成的像是()BA.倒立、放大、实像B.倒立、缩小、实像C.正立、放大、虚像D.正立、缩小、实像青浦:7.物体沿主光轴逐步靠近凸透镜的过程中,在另一侧,光屏在距离凸透镜16厘米和24厘米处时分别能得到缩小和放大的像,则该透镜的焦距可能为()BA.8厘米B.10厘米C.12厘米D.16厘米松江:24.在焦距为5厘米、10厘米和20厘米的凸透镜中选择一个放置在图17所示的位置,将蜡烛、光屏分别置于光具座上透镜两侧,调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在(5)。

一、初中物理凸透镜成像的规律1.在“探究凸透镜成像规律的实验”中,小明调节蜡烛,凸透镜和光屏的位置,在光屏上成清晰的像如图所示,下列说法正确是( )A.照相机是利用了图中的成像规律B.换上焦距小一些的凸透镜,只将蜡烛向左适当移动就能在光屏上接收到清晰的像C.如果使蜡烛向左移动,光屏需要向右移动才能接收到清晰的像D.如果把蜡烛与光屏对调,光屏上将会出现清晰的像【答案】AD【解析】【分析】【详解】A.由图可知,成像时,像距小于物距,所以成一个倒立缩小的实像,和照相机的原理相同,故A正确;B.如果换一个焦距较小的透镜,所成的像将变小,像距也变小,像成在光屏的左边,所以要想让像成在光屏上,应该将蜡烛向右移动,从而像也向右移动直到光屏上,故B错误;C.如果使蜡烛向左移动,像也向左移动,所以光屏要向左移动才能接收到清晰的像,故C 错误;D.如果把蜡烛和光屏对调,根据光路的可逆性,光屏上会成一个倒立放大的实像,故D 正确。

故选AD。

2.小磊在“探究凸透镜成像规律”的实验中,将凸透镜A固定在光具座上35cm处,移动光屏使烛焰在光屏上成清晰的像,如图甲所示。

接着,他将凸透镜A换成凸透镜B并保持烛焰和透镜位置不变,移动光屏再次得到清晰的像如图乙所示。

则下列说法中正确的是()A .照相机的物镜成像原理与图甲相同B .放大镜的物镜成像原理与图乙相同C .凸透镜A 的焦距大于凸透镜B 的焦距D .凸透镜B 的焦距大于凸透镜A 的焦距【答案】AD【解析】【分析】【详解】 A .由图甲可知,光屏上呈现倒立缩小的实像,所以照相机的物镜成像原理与图甲相同,故A 正确;B .由乙图可知,此时成倒立、放大的实像,所以放大镜的物镜成像原理与图乙不相同,故B 错误;CD .由甲图可知,物距35cm 5cm 30cm u =-=此时成倒立、缩小的实像,所以物距大于两倍焦距,所以A 30cm 2f >得A 15cm f <由乙图可知,物距仍为30cm ,此时成倒立、放大的实像,所以物距处于f 和2f 之间,即B B 30cm 2f f <<可得B 15cm 30cm f <<所以A 的焦距小于B 的焦距;故C 错误,D 正确。

凸透镜成像规律杨浦:29. 在焦距为5厘米、10厘米或20厘米的凸透镜中选择一个放置于光具座的A点处,如图18所示。

将蜡烛、光屏分置于光具座上透镜两侧,调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在________高度。

将蜡烛放置在B点,透镜在A点,并保持它们的位置不变,移动光屏,始终无法在光屏上找到清晰的像,则实验所用透镜的焦距可能是___________厘米。

现换用另一个凸透镜继续实验,发现当光屏上找到清晰的像时,像距小于物距,此时所用透镜的焦距可能是__________厘米,此时光屏上的像是倒立的、____________的实像。

答案:奉贤:24.在“探究二力平衡的条件”实验中,某小组同学以硬纸板为研究对象,利用弹簧测力计、细线等器材进行实验,实验时应在硬纸板处于(5)状态下读取测力计的示数并且两细线对硬纸板拉力的方向(6)。

如图14所示,在“探究凸透镜成像的规律”实验中,应将蜡烛、凸透镜和光屏置于(7)上,并调节三者的中心高度以保证烛焰的像能成在光屏的(8)。

答案:宝山、嘉定:25.为了“探究凸透镜成实像的规律”,小张、小李和小王三位同学利用焦距分别为(f1=8厘米、f2=10厘米、f3=15厘米)的三个凸透镜、同一发光体、光屏和光具座等分别进行了三组实验,实验步骤和操作均正确,并将每次实验测得的物距u、像距v、光屏上所成像与发光物大小比较的结果等分别记录在表一、二、三中。

⑴ 他们分析比较实验表一(或表二或表三)中每一次实验测得数据中物距u 、像距v 与焦距、2倍焦距之间的关系及成像情况,可得出的初步结论是: ________________________。

⑵小张接着说:在电影院看电影时,银幕上呈现的是放大的实像,那么凸透镜成放大实像的规律是如何的?小李回忆了先前学过的光学知识和上述实验结论,提出凸透镜成放大实像规律的一种猜想及其依据。

________________________________________________________。

一、初中物理凸透镜成像的规律1.如图所示,有一圆柱体PQ,放在凸透镜前图示的位置,它所成像P′Q′的形状应该是下列图中的()A.B.C.D.【答案】B【解析】【分析】【详解】圆柱体的右边Q在f和2f之间,所成的像是倒立放大的实像;圆柱体的左边P在2f以外,所成的像是倒立缩小的实像.当u>f时,物距减小,像距变大像变大.右边的像距比左边的像距远,符合要求的只有图B.2.如图所示,OO' 为凸透镜的主光轴,将点光源放在A点时,像在B点;将点光源放在B 点时,像在C点。

当将点光源放在C点时,则()A.一定在B点成一个实像B.一定在A点的左侧成一个虚像C.可能在B、C之间成一个实像D.可能在C点的右侧成一个虚像【答案】D【解析】如果凸透镜放在C点右侧,那么当点光源放在A点时,成像在A点左侧,而不是右侧的B,所以不可能;当光源在A点时,像在透镜另一侧,说明成实像,那么像距应在一倍焦距外,这样当点光源在B点时就也会在相对于B的另一侧成实像,(也就是A的一侧)而不是成像在C点.所以透镜不可能在AB和BC之间.如果凸透镜放在A点左侧,那么当点光源放在A点时,成像在B点,当点光源放在B点时,成像在C点,成像都是虚像.故此时凸透镜只能放在A点的左侧;所以该情况下有如下几种可能,即若C点在透镜的1倍焦距以外,像应成在透镜左侧的1倍焦距以外;另一种可能是,若C点还在透镜的1倍焦距以内,即此时所成的像应在C点的右侧.故分析四个选项,只有D是正确的.故选D.3.近视的人,戴上近视眼镜,从适当的角度仔细观察镜面,可以看到放大了的自己的眼睛、睫毛和汗毛孔等,这是()A .凹透镜成的像B .凸透镜成的像C .凹面镜成的像D .凸面镜成的像【答案】C【解析】【详解】 AB .眼睛和睫毛都在镜子的同侧,所以看到的像应该是面镜形成的,凸透镜和凹透镜都不符合题意.C .凹透镜由于中间薄,边缘厚,在眼睛一侧镜面相当于一个凹面镜,当物距小于焦距时成正立、放大的虚像.符合题意.D .凸面镜成正立、缩小的虚像.不符合题意.4.在做“探究凸透镜成像的规律”实验时,某实验小组所描绘的像距随物 距变化的关系图线如图所示.图线中 A 、B 、C 三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应.则下列说法正确的是A .蜡烛处于 AB 间某一位置时,成倒立、缩小的实像B .蜡烛处于 BC 间某一位置时,成倒立、放大的实像C .将蜡烛从 C 移动到 B 的过程中,所成像逐渐增大D .将蜡烛从 B 移动到 A 的过程中,所成像逐渐减小【答案】C【解析】【分析】(1)根据u=v=2f ,成倒立、等大的实像,判断凸透镜的焦距.(2)根据物距和焦距,判断凸透镜成像情况:u >2f ,成倒立、缩小的实像.2f >u >f ,成倒立、放大的实像.u <f ,成正立、放大的虚像.(3)凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大.【详解】(1)由图象知,220cm u v f ===,此时凸透镜成倒立、等大的实像,所以凸透镜的焦距:10cm f =.(2)物距大于一倍焦距时,凸透镜成实像.A 、蜡烛处于AB 间某一位置时,2f >u >f ,成倒立、放大的实像.选项错误.B 、蜡烛处于BC 间某一位置时,u >2f ,成倒立、缩小的实像.选项错误.C 、将蜡烛从C 移动到B 的过程中,物距大于一倍焦距时,凸透镜成实像.物距减小,像距增大,像变大.选项正确.D 、将蜡烛从B 移动到A 的过程中,物距大于一倍焦距时,凸透镜成实像.物距减小,像距增大,像变大.选项错误.故选C .5.如图所示,纸筒底部中心开一小孔a ,又在a 上下等距的位置再开两个小孔b 、c ,蜡烛放在纸筒前,此时光屏上观察到三个像.在b 、c 两孔处放置两相同的三棱镜,同时移动光屏,到某一位置时光屏上只出现一个清晰的更亮的像.则b 、c 两小孔处三棱镜放置的方式可能是A .B .C .D .【答案】A【解析】【详解】三棱镜具有偏折光的能力,要想使光都会聚在光屏中心的位置,则在b 、c 两处放置的三棱镜的方式应该是凸透镜的形状(中间厚,边缘薄),故BCD 项不符合题意,A 项符合题意。

题型四:透镜成像实验例7.(★★)如图所示,将焦距为10厘米的凸透镜置于光具座的C点处,蜡烛、光屏分置于光具座上透镜两侧,调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在________高度,以保证烛焰的像能成在光屏________。

将蜡烛置于A点,应在________间移动光屏找像(选填“CD”、“DE”或“EF”),直至光屏上的像最清晰;将蜡烛移至B点,移动光屏找像,光屏上的像将________(选填“变大”、“不变”或“变小”)【考点】探究凸透镜成像规律的实验【解析】在凸透镜成像实验中,一定要注意是把透镜、光屏、烛焰的中心大致在同一高度,不是在同一直线,这样做的目的是使像成在光屏的中央。

同时要理解当物距在二倍焦距之外时成像在焦距和二倍焦距之间,像随像距的变小而变小。

【答案】同一;中央;DE;变大【教学建议】熟练掌握探究凸透镜成像规律的实验的基本步骤和注意事项,特别是常考的知识点。

因为这类题目在二模考试和中考中必考,不管如何变化,基本的知识点是不变的。

例8.(★★)在如图所示光具座上,从左到右依次放置蜡烛、凸透镜和光屏,调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在高度。

先后两次将焦距为10厘米和15厘米的凸透镜放置在“40厘米”刻度处,将蜡烛置于“20厘米”刻度处,移动光屏,可在光屏上得到大小不同的两个像,比较两次所成的像,当选用焦距为厘米的透镜时,所成的像较大;保持透镜位置不变,若要确保在“50~70厘米”刻度之间移动光屏得到像,蜡烛应置于光具座上A、B、C、D中的点处。

【考点】探究凸透镜成像规律的实验【解析】1.在凸透镜成像实验中,一定要注意是把透镜、光屏、烛焰的中心大致在同一高度,不是在同一直线,这样做的目的是使像成在光屏的中央。

2.当物距相同但是凸透镜的焦距不同时,成像情况不同,焦距越大,成像越大。

3.要确保在“50~70厘米”刻度之间移动光屏得到像,就必须使物距都在两个透镜的二倍焦距之外,即物距必须大于30cm,所以在小于“10cm”刻度处的地方的点都可以,故选择A、B两个点。

上海市近10年物理中考真题汇编专题10 光学与热学基础题第一部分光学1. (2021年上海中考4题)在“探究凸透镜成像的规律”实验中,凸透镜焦距是10厘米,蜡烛和凸透镜之间的距离是35厘米,能成像的性质是()A. 放大实像B. 放大虚像C. 等大实像D. 缩小实像2. (2021年上海中考7题)在电饭锅中注水,发现锅底比平时看到的浅,是由于_______。

3.(2020年上海中考10题)平面镜所成的像是______的(选填“放大”“等大”或“缩小”)。

4.(2020年上海中考24题)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,应调整凸透镜的中心,光屏的中心与烛焰的中心大致在同一__________,以保证像成在光屏中央;将烛焰与光屏置于凸透镜的________(选填“两侧”或“同侧”),移动光屏直到光屏上所成的________像最清晰(选填“实”或“虚”),像是______的(选填“正立”或“倒立”)。

5.(2019年上海中考题)小明在做“探究凸透镜成像规律”实验中,将蜡烛、凸透镜和光屏的中心调至。

已知凸透镜焦距为10厘米,现蜡烛的位置如图10所示,蜡烛到凸透镜的距离为10厘米,移动光屏寻找像的位置,发现光屏上有一个倒立、的像(选填“放大”、“等于”或“缩小”)。

6.(2018年上海中考4题)下列单色光中,属于三原色光的是()A.红光B.橙光C.黄光D.紫光7.(2017年上海中考5题)光从空气斜射入玻璃中,入射角为60°,折射角可能为()A.0°B.35°C.60°D.90°8.(2017年上海中考11题)生活中蕴含着很多物理知识:老花眼镜是利用凸透镜对光的作用制成的(选填“会聚”或“发散”);9.(2017年上海中考24题)在“探究平面镜成像的特点”实验中,玻璃板应(5) 放置在水平桌面上;为得到像与物体到镜面的距离关系,物体需放在(6) 位置多次实验(选填“同一”或“不同”)。

经典例题题型一:透镜成像选择题例1.(★★)某同学做凸透镜成像实验,当光屏距离凸透镜12厘米时,发现光屏上有一个清晰缩小的像,由此可以判断凸透镜的焦距可能是()A. 5厘米B. 10厘米C. 15厘米D. 20厘米【考点】求焦距【解析】1.v=12cm,成缩小的像;2.联想所学知识(凸透镜成像规律):物距:u>2f,像距:2f>v>f,解不等式求解即12cm>f>6cm。

【答案】B【教学建议】这类题目的考点就是凸透镜的成像规律,已知像距和成像情况,求解焦距:凸透镜成倒立缩小的实像,像距在焦距和二倍焦距之间,此题属于中等题。

例2.(★★)凸透镜的焦距为10厘米,物体放在凸透镜前15厘米处,物体所成的像是()A.正立放大的虚像 B.倒立缩小的实像C.正立缩小的虚像 D.倒立放大的实像【考点】已知(或通过求)物距或像距,求成像【解析】1.找焦距,物距:f=10cm,u=15cm;2.找焦距,物距,像距之间的关系:10cm<15cm<20cm,f<u<2f;3.与所学凸透镜成像规律相结合:f<u<2f成倒立放大的实像,成放大的实像(光屏上接到的都是实像)。

【答案】D【教学建议】这类题目的考点就是凸透镜的成像规律,已知焦距和物距,判断成像情况:当物距在焦距和二倍焦距之间时,成倒立放大的实像,此题属于中等题。

例3.(★★)一凸透镜的焦距是10cm,将点燃的蜡烛从离凸透镜50cm处移到15cm处的过程中,像的大小和像距的变化情况是()A.像变大,像距变小 B.像变大,像距变大C.像变小,像距变小 D.像变小,像距变大【考点】凸透镜成像规律【解析】凸透镜的焦距是10cm,当点燃的蜡烛放在距凸透镜50cm处时,此时u>2f,2f>v>f,成倒立缩小的实像,当移到15cm处时,2f>u>f,成倒立、放大的实像。

【答案】B【教学建议】这类题目的考点就是凸透镜的成像规律,已知焦距和物距的范围,判断成像的情况和像距的变化情况:由题可知物距是在焦距之外,不断的靠近焦距,成倒立的实像,但是像的大小不断变大,此题属于中等难度的题目。

凸透镜成像规律

杨浦:29. 在焦距为5厘米、10厘米或20厘米的凸透镜中选择一个放置于光具座的A点处,如图18所示。

将蜡烛、光屏分置于光具座上透镜两侧,调整透镜和光屏的中心大致与烛焰的中心在________高度。

将蜡烛放置在B点,透镜在A点,并保持它们的位置不变,移动光屏,始终无法在光屏上找到清晰的像,则实验所用透镜的焦距可能是___________厘米。

现换用另一个凸透镜继续实验,发现当光屏上找到清晰的像时,像距小于物距,此时所用透镜的焦距可能是__________厘米,此时光屏上的像是倒立的、____________的实像。

答案:

奉贤:24.在“探究二力平衡的条件”实验中,某小组同学以硬纸板为研究对象,利用弹簧测力计、细线等器材进行实验,实验时应在硬纸板处于(5)状态下读取测力计的示数并且两细线对硬纸板拉力的方向(6)。

如图14所示,在“探究凸透镜成像的规律”实验中,应将蜡烛、凸透镜和光屏置于(7)上,并调节三者的中心高度以保证烛焰的像能成在光屏的(8)。

答案:

宝山、嘉定:25.为了“探究凸透镜成实像的规律”,小张、小李和小王三位同学利用焦距分别为(f 1=8厘米、f 2=10厘米、f 3=15厘米)的三个凸透镜、同一发光体、光屏和光具座等分别进行了三组实验,实验步骤和操作均正确,并将每次实验测得的物距u 、像距v 、光屏上所成像与发光物大小比较的结果等分别记录在表一、二、三中。

⑴ 他们分析比较实验表一(或表二或表三)中每一次实验测得数据中物距u 、像距v 与焦距、2倍焦距之间的关系及成像情况,可得出的初步结论是: ________________________。

⑵小张接着说:在电影院看电影时,银幕上呈现的是放大的实像,那么凸透镜成放大实像的规律是如何的?小李回忆了先前学过的光学知识和上述实验结论,提出凸透镜成放大实像规律的一种猜想及其依据。

________________________________________________________。

⑶为了验证小李提出的这一猜想,小王从他们手头拥有的器材中选择焦距为______厘米的凸透镜,设计相应的表格进行实验。

请你帮他将对应的物距填入表四中。

_______

答案:

表二(f

=10厘米)

表一(f

=8厘米)

表三(f

黄浦:24.在“探究平面镜成像的特点”实验中,用(5)替代平面镜,是为了便于确认(6)的位置。

在“验证凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛位于图14所示位置时,恰能在光屏上得到等大的像,则该凸透镜焦距为(7)厘米。

保持凸透镜位置不变,为了得到放大的像,可将发光物置于光具座上的(8)点(选填字母)。

答案:

金山24.在“探究凸透镜成像规律”的实验中,首先调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在(5),以保证凸透镜所成的实像呈现在光屏的(6)。

然后将蜡烛放置在光具座的A点位置不变,分别选择焦距为5厘米、10厘米、20厘米的凸透镜,在如图13所示BC间移动光屏时得到清晰的像,可判断:这个像是(7) (选填“放大”或“缩小”) 的,实验中所选用的透镜焦距可能是(8)厘米。

答案:

静安:6.物体置于距凸透镜的焦点10厘米处,在透镜另一侧光屏上成一个放大的像。

该透镜的焦距可能为

A.5厘米B.8厘米C.10厘米D.15厘米

答案:D

闵行:24.在探究凸透镜成像的实验过程中,移动光屏至如图16(a )所示位置时,屏上出现清晰的像,则该像是 (5) 的(选填“放大”或“缩小”)。

若将蜡烛移至10厘米刻度处,要在屏上再次找到清晰的像,应将光屏向 (6) (选填“左”或“右”)移动。

根据图16(b )中通电螺线管的S 极,可判断小磁针的左侧为 (7) 极,电源的左端是 (8) 极。

答案:

普陀:24.小安在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,将焦距为10cm 的薄凸透镜固定在光具座上50cm 刻度线处,如图11所示。

① 将点燃的蜡烛放置在光具座上20cm 刻度线处,移动光屏到65cm 刻度线处,蜡烛在光屏上成清晰的像,此时像比物体 (5) (选填“大”或“小”); (6) (选填“照相机”或“幻灯机”)就是利用这一成像特点制成。

② 保持透镜位置不变,如果想在光屏上得到更大的清晰的像,应进行的操作是: (7) 。

③ 保持透镜位置不变,若将图11中点燃的蜡烛和光屏互换位置,则在光屏上 (8) 成像(选填“能”或“不能”)。

答案:

徐汇:24.如图14所示,在“探究凸透镜成像的规律”实验中,调整实验装置时,要使凸透镜和光屏的中心跟烛焰的中心大致在。

若凸透镜焦距为12厘米,将凸透镜置于光具座上A点处,在距B点5厘米的光屏上能找到清晰的像,则这个像一定是的(选填“放大”或“缩小"),此时蜡烛位于光具座厘米的刻度线之间: 若要得到烛焰的虚像,应使蜡烛位于光具座厘米的刻度线之间。

[第(7)、(8)空均选填“0-26”、“26-38”或“38-50″]

答案:

浦东新区:24.在“探究平面镜成像的特点”实验中,为了便于找到虚像的 (5) ,常采用 (6) 作为平面镜。

在“探究凸透镜成像的规律”实验中,当物距大于焦距时,可以通过 (7) 的步骤来找像;当物距小于焦距时,可以透过凸透镜看到一个正立放大的 (8) 像。

答案:24. (5)位置; (6)玻璃板; (7)移动光屏; (8)虚。

松江:25.为了“探究凸透镜成实像的规律”,小张和小李同学利用焦距f1为10厘米的凸透镜、一个高度为6厘米的发光体、光屏和光具座等进行实验。

实验中,他们正确组装和调试实验器材,按表一中的物距u依次进行实验,每次都使光屏上发光体的像最清晰,并将相应的像距v、成像情况记录在表一中。

然后他们换用焦距f2为15厘米的凸透镜,重复上述实验,并将数据记录在表二中。

①分析比较实验序号1或6数据中物距u与像距v的大小关系及成像情况,可得出的初步结论是:(9)。

②分析比较实验序号1、2、3、4或5、6、7、8数据中物距u、像距v及成像的变化情况,可得出的初步结论是:(10)。

③小张同学计算了表一中物距与像距之和,由此得出结论:同一物体经同一凸透镜成实像时,物距与像距之和越小,成的像越大。

小李通过分析比较实验序号(11),判断小张的结论是(12)的(选填“正确”、“错误”)。

④根据上述实验结果可以判断:凸透镜所成像的性质可能与物距和(13)有关。

答案:。