2013天津高考诗歌鉴赏鹧鸪天

- 格式:ppt

- 大小:218.50 KB

- 文档页数:10

鹧鸪天诗词阅读原文及答案古阅读是高考试卷中的一个重要板块,突出考查学生鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧与评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。

下面是小编为你整理的《鹧鸪天》诗词阅读原文和答案,一起来看看吧。

《鹧鸪天》诗词阅读原文鹧鸪天宋向子諲①有怀京师②上元,与韩叔夏司谏、王夏卿侍郎、曹仲谷少卿同赋紫禁烟花一万重,鳌山宫阙倚晴空。

玉皇端拱彤云上,人物嬉游陆海中。

星转斗,驾回龙。

五侯池馆醉春风。

而今白发三千丈,愁对寒灯数点红。

【注释】①向子諲生于两宋之间,前半生亲见北宋社会表面繁荣兴盛,金兵进犯、宋室南渡后,他力主抗金,因得罪秦桧,被贬还乡,居江西临江。

向子諲的晚年词作,多抒写淡泊名利的闲适生活情趣,但也常常怀念北宋徽宗时代的繁盛。

②北宋都城东京汴梁。

《鹧鸪天》诗词阅读题目8、这首词打破了结构上分片的定格。

前七句描绘了一幅怎样的京师上元节景象?抒发了什么感情?(5分)9、最后两句“而今白发三千丈,愁对寒灯数点红”,收到了强烈的艺术效果,作者是用什么手法营造的?(6分)《鹧鸪天》诗词阅读答案8、(5分)前七句,作者以流利轻快的笔法,描绘了汴京紫禁城内外欢度上元佳节的盛况。

正月十五之夜,华灯宝柜与月色焰火交辉,华灯叠成的鳌山与华丽的宫殿高耸云天,至尊的帝王端坐于高楼之上,万民百姓则嬉戏游玩于街衢之间。

斗转星移,龙驾回宫。

此时万众狂欢更趋高潮。

抒发了对北宋徽宗时代的繁盛的怀念之情。

9、(6分)最后两句,词人抚今追昔,恍若隔世:当年目睹京城繁华,亲历北宋盛况;如今僻居乡里,只能与数点寒灯做伴。

“而今”二字将今昔两个画面加以对比;化实为虚,把词人所处的现实环境一下子推到读者眼前;并借用李白“白发三千丈”名句;“白发”、“寒灯”二句中,描写色彩的“白”“红”二字又互相映衬,渲染了一种凄清的境界,收到了强烈的艺术效果。

(表现手法答出两种即可得分)《鹧鸪天》诗词作者简介向子湮(yīn)(1085-1152),字伯恭,号芗林居士,临江清江县(今江西樟树市)人。

鹧鸪天诗歌赏析优选篇鹧鸪天诗歌赏析 1脸上残霞酒半消,晚妆匀罢却无聊。

金泥小帐谁与共,银字笙寒懒更调。

人悄悄,漏迢迢,琐窗虚度可怜宵。

一从恨满丁香结,几度春深荳蔻梢。

这是一首闺怨词。

以“寄情”标题,意为将闺中思恋之情寄与远方。

上片刻画闺中人形象。

“脸上残霞酒半消”这是描绘闺中人美丽的外貌。

“酒半消”说明她还没有完全从醉态中清醒过来,似醉非醉的脸上泛着淡淡红霞一样的光彩。

她为什么醉酒呢?自然是内心有愁怨,以酒解愁罢了。

“晚妆匀罢却无聊”这是从行动上深一层刻画形象。

酒醒了,闺中是何等寂寥,正象李清照所说:“守着窗儿,独自怎生得黑!”空闺独守的日子真是难熬呵!只得坐在镜前晚梳妆,来消磨时光。

然而,梳妆后依旧是百无聊赖。

“金泥”,用金色颜料描画。

欧阳修《南歌子》有“凤髻金泥带,龙文玉掌梳”句(头上梳着凤凰样的发髻,系着金色颜料描画的彩带,插着游龙花纹的玉梳)。

“银字”,以银作字,饰其音节。

白居易《南园试小乐》有“高调管色吹银字”句。

这两句是通过环境描写更深一层刻画闺中人形象,揭示其内心世界的愁怨。

用金色颜料描画的玲珑小帐是这样美观华丽,但衾凤冷,枕鸳孤,意中人不归,这美丽的闺房欢乐在哪儿呢!独守空房,哪有心思去调弄、吹奏刻着银字调号的笙管,就让它冷清清地搁在那儿吧!通过这样的描写,我们想见女主人不仅有美丽的外貌,而且多才多艺。

然而她内心世界却被愁怨充斥着。

下片从环境气氛烘托和时间推移上形象地表现闺中人怨恨的深远。

“人悄悄,漏迢迢,琐窗虚度可怜宵。

”夜深人静,计时的漏滴声小,但在静夜中却格外清晰,象从很远很远的地方传来,一点一滴都传到辗转反侧、不能入睡的闺中人耳中,她就是这样在琐窗朱户中将可爱的良宵虚度(“琐窗”,小巧玲珑之窗)。

这是以声托静渲染闺中的清冷、阒寂。

“一从恨满丁香结,几度春深荳蔻梢。

”她心中的.怨恨就象窗前那淡红色丁香花一样,一簇一簇地郁结在一起,从未消散过。

而青春的岁月,美好的年华,就在那荳蔻花开花谢之中悄悄地流逝了!结句以流水对出现,“一从”、“几度”,“恨满”、“春深”连用,不仅在时间__今宵与往昔联系起来,乍远乍近,舒卷自如,且进一步形象地描绘了女主人的生活环境,将无形的愁怨和岁月消逝变为有形。

《鹧鸪天》原文翻译及赏析《鹧鸪天》原文翻译及赏析15篇《鹧鸪天》原文翻译及赏析1鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽宋代:辛弃疾陌上柔桑破嫩芽,东邻蚕种已生些。

平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。

山远近,路横斜,青旗沽酒有人家。

城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。

译文田间小路边桑树柔软的新枝上刚刚绽放出嫩芽,东面邻居家养的蚕种已经孵出了小蚕。

平坦的山岗上长满了细草,小黄牛在哞哞地叫,落日斜照春寒时节的树林,树枝间栖息着一只只乌鸦。

青山远远近近,小路纵横交错,飘扬着青布酒旗那边有一户卖酒的人家。

城里的桃鸦李鸦最是害怕风雨的摧残,最明媚的春色,正是那溪边盛开的荞菜鸦。

注释鹧鸪天:小令词调,双片55字,上片四句三平韵,下片五句三平韵。

唐人郑嵎诗“春游鸡鹿塞,家在鹧鸪天”,调名取于此。

又名《思佳客》、《思越人》、《剪朝霞》、《骊歌一叠》。

些:句末语助词。

平冈:平坦的小山坡。

暮鸦:见王安石《题舫子》诗:“爱此江边好,留连至日斜。

眠分黄犊草,坐占白鸥沙。

”这里隐括其句。

青旗:卖酒的招牌。

荠菜:二年生草本植物,鸦白色,茎叶嫩时可以吃。

创作背景南宋淳熙八年(公元1181)年冬,41岁的辛弃疾遭遇弹劾,隐居上饶。

随着退闲时间的推移,作者已经习惯了乡居生活的恬淡,渐渐把自己融入到淳朴的农民人群之中,同时更加感到城市生活特别是官场生涯的纷扰和嚣乱,这首词即是在这样的背景下写成的。

赏析这是一首歌咏江南农村美好景色的词,上阕写近景,下阕写远景,借景抒情,流露出作者厌弃城市繁华,热爱乡野生活的情趣。

作者在熟悉农村生活的基础上,为人们描绘出一幅清新、美丽的山乡风景画,反映了他陶醉于农村优美景色的心情。

这首词画面优美,情致盎然,意蕴深厚。

上阕头二句在描写桑树抽芽、蚕卵开始孵化时,用了一个“破”字非常传神地写出了桑叶在春风的催动下,逐渐萌发、膨胀,终于撑破了原来包在桑芽上的透明薄膜。

“破”字不仅有动态,让人感到桑芽萌发的力量和速度。

第三句“平岗细草鸣黄犊”“平岗细草”和“黄犊”是相互关联的,黄犊在牛栏里关了一冬,当放牧在平坡上时被乍见春草,欢快无比。

鹧鸪天送廓之秋试诗歌鉴赏解析2013年天津语文高考试卷上有一道诗歌鉴赏题,原题如下:14.阅读下面这首词,按要求作答。

(8分)鹧鸪天送廓之秋试① [宋]辛弃疾白苎②新袍入嫩凉。

春蚕食虽响回廊,禹门③已准桃花浪,月殿先收桂子香。

鹏北海,凤朝阳。

又携书剑路茫茫。

明年此日青云去,却笑人间举子忙。

【注】①秋试:科举时代秋秀举行的考试。

②白苎(zhù):用白色苎麻织成的布③禹门:即龙六,古时以“鱼跃龙门”喻指考试得中。

(3)请举一例分析本词虚实相生的艺术手法。

(3分)本道大题的第三题,答案是:(3)例:“白苎新袍入嫩凉”“春蚕食叶响回廊”是实写,点明进令和环境;“明年此日青云去,去笑人间举子忙”是虚写,想象金榜题名后轻松愉悦的心情。

虚实相生,表达对应考者的良好祝愿。

笔者对此表示深深的怀疑。

主要就是“春蚕食叶响回廊”一句,是不是实写?先看第一句,“白苎新袍”,根据注释,白苎是用白色苎麻织成的布,即粗布衣服,衣着表明参加考试的“廓之”(范廓之)家境贫寒,古代有钱人才穿丝织品,“新袍”说明衣服很新,古代家境贫寒的人估计只有过年或者隆重节日时才会穿新衣服,而此时范廓之身着新衣,足见他对这次考试的重视。

“嫩凉”照应“秋试”,点明了时令。

既然第一句是秋季,那第二句为什么要写“春蚕”呢?“春蚕”表明时间是在春季,而蚕一般只能活大概几十天,一般活不到秋天。

那在秋季为何要写“春蚕”?这是疑点之一。

春蚕在古代主要是吐丝,进而制作丝绸衣服,既然第一句已经写了“白苎”,那为什么要写丝绸呢?这是疑点之二。

“回廊”,曲折环绕的走廊,主要用来散步,这很明显是大户人家才有的“装备”,这一点也不符合范廓之的家境?这是疑点之三。

第一句写范廓之身着新衣准备去参加秋试,第三句是作者祝福范廓之能够“鲤鱼跃龙门”,能够“蟾宫折桂”,那第二句突然写了“春蚕”,意欲何为?这是疑点之四。

从以上分析可以看出,第二句如果理解为写实,那在逻辑上就无法讲通。

《鹧鸪天》原文及翻译赏析《鹧鸪天》原文及翻译赏析古体诗是诗歌体裁。

从诗句的字数看,有所谓四言诗、五言诗、七言诗和杂言诗等形式。

四言是四个字一句,五言是五个字一句,七言是七个字一句。

下面是小编为大家整理的《鹧鸪天》原文及翻译赏析,希望能够帮助到大家。

《鹧鸪天》原文及翻译赏析 1鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见宋朝姜夔京洛风流绝代人。

因何风絮落溪津。

笼鞋浅出鸦头袜,知是凌波缥缈身。

红乍笑,绿长嚬。

与谁同度可怜春。

鸳鸯独宿何曾惯,化作西楼一缕云。

《鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见》译文她来自南宋的都城临安,有着高超的品格,又有举世无双的美貌。

你为何像风中的飞絮飘落到苕溪呢?从笼鞋露出的鸦头袜可以看出她是风流绝代佳人。

轻启朱唇,露出浅浅的笑,青黛色的眉毛紧蹙在一起,面对这美好的春景,有谁与她共同度过呢?只剩下孤零零一人怎么会习惯呢,只能饱受这相思之苦。

《鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见》注释京洛:本指河南洛阳,此处借指临安。

风流:品格超逸。

津:码头。

笼鞋:指鞋面较宽的鞋子。

鸦头袜:古代妇女穿的分开足趾的袜子。

红:此处指朱红色的嘴唇。

绿:青黛色的眉毛。

乍:表示时间短暂。

《鹧鸪天·己酉之秋苕溪记所见》赏析姜夔多次举进士而不第,布衣终身,过着飘泊江湖、寄人篱下的生活,这种十坷的身世使他对遭逢不幸的人有着深刻的理解和同情。

宋孝宗淳熙十年(1189),姜夔在苕溪(今浙江湖州)为一位不幸女子的身世所感动,写下了这首词。

而且,里于他有着一段不同寻常的合肥情事,他不知不觉中将这位不幸女子与其合肥情侣联系起来。

故通皆是对不幸女子的深深怜悯和同情,而毫无轻薄浮浪之语,格调高雅,意境醇正。

京洛,河南洛阳。

周平王开始建都于此,后来东汉的首都也在这里,所以又称京洛。

后人使用此词包括洛阳或京都两种含义。

此处代指南宋都城临安,风流,指品格超逸。

开即写这个妇女出处不凡,她来自南宋的都城临安;她既有超逸的品格,又有举世无双的美貌。

专题07 赏析诗歌的语言风格考点解读赏析诗歌的语言风格这种题型不是揣摩个别字词运用的技巧,而且要品味整首诗(词)表现出来的语言风格,即语言风格(特色)是就诗歌整体而言的。

常见错误是从语言的使用上去揣摩作者的炼词、炼字,阐述字词运用巧妙。

一要注意语言特色(风格)不能等同于语言的使用(炼字);二要注意语言特色(风格)不能等同于语言上的特点,诗歌在语言上的特点包括炼字用词、修辞特点、语言风格等。

技巧点拨答题步骤1、明特色:用一两个词准确点明语言特色。

2、列例证:用诗中有关语句具体分析这种特色。

3、析作用:指出表现了作者怎样的感情。

风格分类【语言风格分类1】古诗词语言风格一般有清新、明快、凝练、含蓄、华丽、质朴、简洁、工丽、隽永、晦涩等类型。

1、清新:主要指语言浅显而有新意。

2、明快:主要指直接的、明朗的、爽快的、泼辣的,往往是斩钉截铁,一语破的的语言风格。

3、凝练(精练):主要指语言简洁而含意丰富。

4、含蓄:有时也称蕴藉,其特点是意在言外,常常不是直接叙述,而是曲曲折折地倾诉,言在此而意在彼,或引而不发,或欲说还休,让读者去体味。

5、华丽(绚丽):主要指有富丽的词藻,绚丽的文采,奇幻的情思。

6、质朴(平淡、自然):主要指选用确切的字眼直接叙述,全用白描,不加修饰,显得真切深刻、平易近人。

7、简洁:特点是干净利落,言简意赅。

8、工丽:既讲究辞藻华丽,又讲究对仗工整。

9、隽永:语意深长,耐人咀嚼。

10、晦涩:主要指语言艰涩、冷僻、难懂。

【语言风格分类2】1、豪迈雄奇:此种风格的诗,多用具有气势和节奏奔放的语言来塑造博大新奇的形象,营造恢弘阔远的意境,表现积极向上的思想感情。

如李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》:“登高壮观天地间,大江茫茫去不还。

黄云万里动风色,白波九道流雪山。

”2、沉郁顿挫:沉郁就是深沉蕴藉。

沉郁的诗作者似乎有千言万语积压在胸,而后沉吟再三,勃发于笔端。

如杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台。

专题06 赏析诗歌的语言风格★★考点解读★★赏析诗歌的语言风格这种题型不是揣摩个别字词运用的技巧,而且要品味整首诗(词)表现出来的语言风格,即语言风格(特色)是就诗歌整体而言的。

常见错误是从语言的使用上去揣摩作者的炼词、炼字,阐述字词运用巧妙。

一要注意语言特色(风格)不能等同于语言的使用(炼字);二要注意语言特色(风格)不能等同于语言上的特点,诗歌在语言上的特点包括炼字用词、修辞特点、语言风格等。

★★技巧点拨★★❖答题步骤1、明特色:用一两个词准确点明语言特色。

2、列例证:用诗中有关语句具体分析这种特色。

3、析作用:指出表现了作者怎样的感情。

❖风格分类【语言风格分类1】古诗词语言风格一般有清新、明快、凝练、含蓄、华丽、质朴、简洁、工丽、隽永、晦涩等类型。

1、清新:主要指语言浅显而有新意。

2、明快:主要指直接的、明朗的、爽快的、泼辣的,往往是斩钉截铁,一语破的的语言风格。

3、凝练(精练):主要指语言简洁而含意丰富。

4、含蓄:有时也称蕴藉,其特点是意在言外,常常不是直接叙述,而是曲曲折折地倾诉,言在此而意在彼,或引而不发,或欲说还休,让读者去体味。

5、华丽(绚丽):主要指有富丽的词藻,绚丽的文采,奇幻的情思。

6、质朴(平淡、自然):主要指选用确切的字眼直接叙述,全用白描,不加修饰,显得真切深刻、平易近人。

7、简洁:特点是干净利落,言简意赅。

8、工丽:既讲究辞藻华丽,又讲究对仗工整。

9、隽永:语意深长,耐人咀嚼。

10、晦涩:主要指语言艰涩、冷僻、难懂。

【语言风格分类2】1、豪迈雄奇:此种风格的诗,多用具有气势和节奏奔放的语言来塑造博大新奇的形象,营造恢弘阔远的意境,表现积极向上的思想感情。

如李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》:“登高壮观天地间,大江茫茫去不还。

黄云万里动风色,白波九道流雪山。

”2、沉郁顿挫:沉郁就是深沉蕴藉。

沉郁的诗作者似乎有千言万语积压在胸,而后沉吟再三,勃发于笔端。

如杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台。

鹧鸪天苏轼诗歌鉴赏鹧鸪天苏轼诗歌鉴赏在平凡的学习、工作、生活中,大家都听说过或者使用过一些比较经典的诗歌吧,诗歌具有音韵和谐,节奏鲜明,读起来朗朗上口的特点。

还苦于找不到好的诗歌?下面是小编为大家整理的鹧鸪天苏轼诗歌鉴赏,仅供参考,希望能够帮助到大家。

鹧鸪天苏轼诗歌鉴赏1鹧鸪天作者:苏轼林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。

翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。

殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

阅读答案:(1)这首词上阕写景,词人可谓一个妙手的大画家,短短几句就画出了多种景物。

你认为这首词在写景上有怎样的特点?请举例分析。

(4分)(2)这首词下阕写人,你从中看到的词人是一个怎样的形象?从哪些句子中可以看出?(2分)3、词的上片,诗人从哪些角度来描写景物?写出了景物的什么特点?(6分)4、下片刻画出诗人怎样的形象?蕴含了诗人什么样的思想情感?(4分)5、词的上片是从哪几个方面写景的运用了哪种表达技巧请对此作简要说明.(6分)6、最后两句:"殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉."画龙点睛,反映了作者怎样的感慨 (4分)答案:(1)(4分)这道试题分析的角度很多,可以从写景的角度入手分析,也可以从写景方式入手分析,还可从情景交融的角度分析。

考生分析时联系具体诗句,且能分不同层次或角度表述,给4分。

下面示例中所例句的4个方面的特点,学生任答出一点,给2分,只有概括,没有联系诗句具体分析,给1分。

示例:这首词写景上的特点一是词人善于从多个角度写景,有远景,如山、林;有近景,如竹、墙;有仰望,如“翻空白鸟”,有俯瞰,如“照水红蕖”,有听觉,如“乱蝉”,还有嗅觉,如“细细香”。

这样多角度的写景就使景物显得很有层次,做到了诗中有画。

二是在景中含请,如“乱蝉”“衰草”就不仅仅是客观的景物,而是包含了词人苦闷的心境。

(2)(2分)这首词中的苏轼是一个得过且过、日复一日消磨着岁月而又无可奈何的形象,一个抑郁不得志的闲人形象。

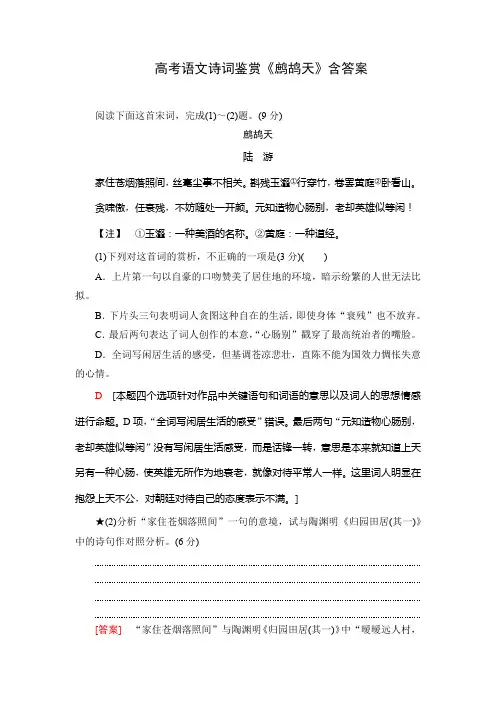

高考语文诗词鉴赏《鹧鸪天》含答案

阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。

(9分)

鹧鸪天

陆游

家住苍烟落照间,丝毫尘事不相关。

斟残玉瀣①行穿竹,卷罢黄庭②卧看山。

贪啸傲,任衰残,不妨随处一开颜。

元知造物心肠别,老却英雄似等闲!

【注】①玉瀣:一种美酒的名称。

②黄庭:一种道经。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分)()

A.上片第一句以自豪的口吻赞美了居住地的环境,暗示纷繁的人世无法比拟。

B.下片头三句表明词人贪图这种自在的生活,即使身体“衰残”也不放弃。

C.最后两句表达了词人创作的本意,“心肠别”戳穿了最高统治者的嘴脸。

D.全词写闲居生活的感受,但基调苍凉悲壮,直陈不能为国效力惆怅失意的心情。

D[本题四个选项针对作品中关键语句和词语的意思以及词人的思想情感进行命题。

D项,“全词写闲居生活的感受”错误。

最后两句“元知造物心肠别,老却英雄似等闲”没有写闲居生活感受,而是话锋一转,意思是本来就知道上天另有一种心肠,使英雄无所作为地衰老,就像对待平常人一样。

这里词人明显在抱怨上天不公,对朝廷对待自己的态度表示不满。

]

★(2)分析“家住苍烟落照间”一句的意境,试与陶渊明《归园田居(其一)》中的诗句作对照分析。

(6分)

[答案]“家住苍烟落照间”与陶渊明《归园田居(其一)》中“暧暧远人村,

依依墟里烟”都写出了作者居住环境的优美纯净。

“苍烟”如青烟,“落照”虽没有出现颜色,但其中暗含色彩,都表达了词人对居住环境的喜爱之情。

词人以“苍烟落照”四字写自己居住的环境,与龌龊的仕途作鲜明的对比。

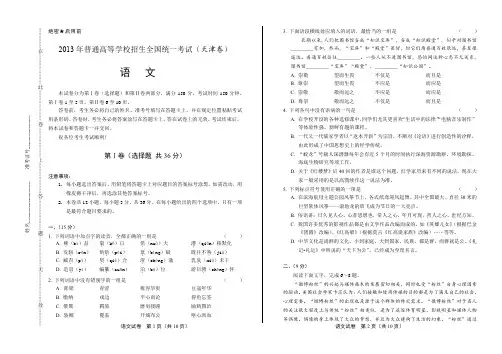

语文试卷 第1页(共10页)语文试卷 第2页(共10页)绝密★启用前 2013年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)语文本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,满分150分,考试时间150分钟。

第Ⅰ卷1至5页,第Ⅱ卷6至10页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。

答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利!第Ⅰ卷(选择题 共36分)注意事项:1. 每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2. 本卷共12小题,每小题3分,共36分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

一、(15分)1. 下列词语中加点字的读音,全都正确的一组是 ( )A. 裨.(bì)益 窠.(kē)臼 偌.(nuò)大 潜.(qián)移默化 B. 发轫.(rěn) 烘焙.(péi) 禀.(bǐng)赋 既往不咎.(jiù) C. 臧否.(pǐ) 契.(qiè)合 澄.(chéng)澈 乳臭.(xiù)未干 D. 造诣.(yì) 编纂.(zuǎn) 泊.(bó)位 游目骋.(chěng)怀 2. 下列词语中没有错别字的一组是( )A. 膏梁 青涩 雍容华贵 豆寇年华B. 缴纳 戍边 平心而论 得鱼忘筌C. 桀骜 羁旅 磨肩接踵 励精图治D. 袅娜覆盖开城布公呕心沥血3. 下面语段横线处应填入的词语,最恰当的一组是 ( )长期以来,人们把图书馆当成“知识宝库”,当成“知识殿堂”,似乎对图书馆_________有加,然而,“宝库”和“殿堂”虽好,但它们离普通百姓很远,甚至很遥远。

普通百姓往往_________。

一些人从不进图书馆,恐怕同这种心态不无关系,图书馆_________“宝库”“殿堂”,_________“知识公园”。

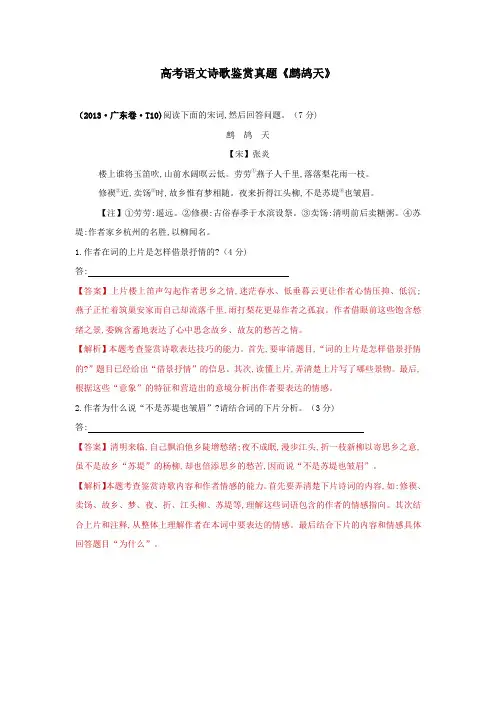

高考语文诗歌鉴赏真题《鹧鸪天》(2013·广东卷·T10)阅读下面的宋词,然后回答问题。

(7分)鹧鸪天【宋】张炎楼上谁将玉笛吹,山前水阔暝云低。

劳劳①燕子人千里,落落梨花雨一枝。

修禊②近,卖饧③时,故乡惟有梦相随。

夜来折得江头柳,不是苏堤④也皱眉。

【注】①劳劳:遥远。

②修禊:古俗春季于水滨设祭。

③卖饧:清明前后卖糖粥。

④苏堤:作者家乡杭州的名胜,以柳闻名。

1.作者在词的上片是怎样借景抒情的?(4分)答:【答案】上片楼上笛声勾起作者思乡之情,迷茫春水、低垂暮云更让作者心情压抑、低沉;燕子正忙着筑巢安家而自己却流落千里,雨打梨花更显作者之孤寂。

作者借眼前这些饱含愁绪之景,委婉含蓄地表达了心中思念故乡、故友的愁苦之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

首先,要审清题目,“词的上片是怎样借景抒情的?”题目已经给出“借景抒情”的信息。

其次,读懂上片,弄清楚上片写了哪些景物。

最后,根据这些“意象”的特征和营造出的意境分析出作者要表达的情感。

2.作者为什么说“不是苏堤也皱眉”?请结合词的下片分析。

(3分)答:【答案】清明来临,自己飘泊他乡陡增愁绪;夜不成眠,漫步江头,折一枝新柳以寄思乡之意,虽不是故乡“苏堤”的杨柳,却也倍添思乡的愁苦,因而说“不是苏堤也皱眉”。

【解析】本题考查鉴赏诗歌内容和作者情感的能力。

首先要弄清楚下片诗词的内容,如:修禊、卖饧、故乡、梦、夜、折、江头柳、苏堤等,理解这些词语包含的作者的情感指向。

其次结合上片和注释,从整体上理解作者在本词中要表达的情感。

最后结合下片的内容和情感具体回答题目“为什么”。

鹧鸪天原文译文及赏析(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如成语大全、谜语大全、汉语拼音、美文、教案大全、实用模板、话题作文、写作指导、试题题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical materials for everyone, such as idioms, riddles, pinyin, American writing, lesson plans, practical templates, topic essays, writing instructions, test question banks, other materials, etc. If you want to know different materials Format and writing, please pay attention!鹧鸪天原文译文及赏析鹧鸪天病酒恹恹与睡宜,①珠帘罗幕卷银泥。

鹧鸪天苏轼诗歌鉴赏

《鹧鸪天》是宋代文学家苏轼所作的一首词作,描绘了诗人贬谪黄州时期乡间生活的景象。

以下是诗歌的鉴赏:

上片写景,以“林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘”开篇,诗人运用远景、近景、仰望、俯瞰、听觉和嗅觉等多角度描绘了环境。

其中,“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”展现了诗人对自然景象的细腻观察。

下片写诗人游赏的心情和景象。

在“村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳”中,诗人描绘了自己在村舍、古城周围的游赏情景。

而“殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉”则表达了诗人因雨后新凉而得的喜悦心情。

整首词以自然景象为背景,展现了诗人贬谪生活中的闲适与无奈,同时也透露出他对生活的热爱和欣赏。

词中运用丰富的意象和细腻的描绘手法,使得诗歌具有较高的艺术价值。

【诗歌鉴赏】辛弃疾《鹧鸪天?欲上高楼去避愁》原文翻译及赏析辛弃疾《鹧鸪天?欲上高楼去避愁》原文欲上高楼去避愁,愁还随我上高楼。

经行几处江山改,多少亲朋尽白头。

归休去,去归休。

不成人总要封候?浮云出处元无定,得似浮云也自由。

辛弃疾《鹧鸪天?欲上高楼去避愁》注释、归休去:退休、致仕。

去,语助词。

2、不成:反诘词,难道。

3、出处:指出仕与隐处,做官与退隐。

4、元:得似,真是,宋元问人口语。

辛弃疾《鹧鸪天?欲上高楼去避愁》翻译我要上高楼上去躲避忧愁,但是这个忧愁还是跟着我上了高楼。

我经过以前到过的地方,那里的江山面貌都改变了;见到很多的亲戚朋友,他们头发都已经白了,变成老人了。

回到家里不再出来了,回到家里不再出来了。

难道人生总是要封侯不成吗?浮云在哪里出现,原来也没有一定的地方,如果能像浮云那么自由地来去,那就最好了。

辛弃疾《鹧鸪天?欲上高楼去避愁》赏析《鹧鸪天?欲上高楼去避愁》为南宋词人辛弃疾的作品。

这首词抒发了词人壮志难酬的无限愁绪,情真意切,感人肺腑。

上片写难以排遣的愁苦。

这种愁是由于江山易改、亲朋老去所致,寄托的是作者报国无路、知音难诉的悲愤。

下片写自己意欲归耕,努力摆脱这种愁苦而不再想功名之事的愿望。

“浮云”二句实为自喻,寄托了词人追求自由的生活理想。

上阕欲上高楼去避愁,愁还随我上高楼,这两句写作者之愁无处不在:作者本想到高楼去避愁,可是愁还是随着上了高楼,这个愁啊,真是无时不在、无处不随。

经行几处江山改,多少亲朋尽白头,宦游数十年,曾经历了多少次江山的变迁。

眼中所见,多少亲朋已经白发苍苍。

这两句写作者对人生的体会,在看似不经意的叙说中,寓含了一种深刻的人生哲理。

没有颇久的人生阅历,未经一定的官场生涯,是难以体会出这两句的分量的。

下阙连呼两句“归休”,否定世间一切的功名富贵,是作者对官场生涯失望至极的一种极端化的情绪表现。

结处以浮云为喻,是为自己鄙弃功名富贵的人生态度作确证,同时也表达了作者对不受官场束缚的自由自在生活的一种向往。

李清照《鹧鸪天·暗淡轻黄体性柔》鉴赏古诗鉴赏0320 1806鹧鸪天李清照暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。

何须浅碧深红色,自是花中第一流。

梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

骚人可煞无情思,何事当年不见收。

这首《鹧鸪天》词是一篇盛赞桂花的作品。

在李清照词中,咏花之作很多,但推崇某花为第一流者还仅此一篇。

它与《摊破浣溪沙》同为与丈夫居住青州时的作品。

作为供观赏的花卉,艳丽的色彩是惹人喜爱的一个重要原因。

本篇的上片正是抓住桂花“色”的特点来写的。

“暗淡轻黄体性柔”,“暗”“淡”“轻”三字是形容桂花的色是暗黄、淡黄、轻黄。

“体性柔”说这种花的花身和性质。

“情疏迹远只香留。

”这种树多生于深山中,宋之问诗:“为问山东桂,无人何自芳。

”李白诗:“安知南山桂,绿叶垂芳根。

”所以对人来说是迹远而情疏的,可是它的香却不因此而有所减少。

“何须浅碧深红色,自是花中第一流。

”以为,浅碧、深红在诸颜色中堪称美妙,然而,这些美妙的颜色,对于桂花来说,却是无须添加的。

因为它浓郁的香气,温雅的体性已足使她成为第一流的名花,颜色淡一点又有什么要紧呢?上片围绕“色”与“香”的矛盾展开形象化的议论,生动地表现了的美学观点。

对于“花”这个具体的审美对象来说,“色”属于外在美的范畴,“味”属于内在美的范畴,以为色淡味香的桂花“自是花中第一流”,足见对于内在美是很推崇的。

下片的“梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋”,是紧承上一片的意思写的。

梅花,虽然开在早春,开在百花之前,而且姿容秀丽,仪态万千。

但是,面对着“暗淡轻黄体性柔”的桂花,她却不能不生嫉妒之意;菊花,虽然开在深秋,独放百花之后,而且清雅秀美,幽香袭人,但面对着“情疏迹远只香留”的桂花,她也不能不掩饰羞愧之容。

于是,正值中秋八月开放的桂花便理所当然地成为花中之冠了。

“骚人可煞无情思,何事当年不见收。

”“骚人”指的是屈原。

屈原的《离骚》上多载草木名称,独独不见桂花。

宋代的陈与义在《清平乐·咏桂》中说:“楚人未识孤妍,《离骚》遗恨千年。

高考语文诗歌鉴赏《鹧鸪天》《山花子》含答案阅读下面两首宋诗,完成15-16小题。

鹧鸪天李清照暗淡轻黄体性柔,情疏迹远只香留。

何须浅碧深红色,自是花中第一流。

梅定妒,菊应羞。

画栏开处冠中秋。

骚人可煞无情思,何事当年不见收①。

山花子李清照揉破黄金万点轻,剪成碧玉叶层层。

风度精神如彦辅②,太鲜明。

梅蕊重重何俗甚,丁香千结苦粗生。

熏透愁人千里梦,却无情。

【注】①屈原当年作《离骚》,遍收名花珍卉,唯独桂花不在其列。

可煞:表疑问,是否。

②彦辅:西晋时期著名清谈家,以个性鲜明和超凡脱俗、高风亮节闻名。

15.下列对这两首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.《鹧鸪天》开篇两句堪称别开生面,上句重在赋“色”,兼及体性;下句重在咏怀,突出“香”字,写出了桂花的独特风韵。

B.《山花子》上片从形态着手,描摹桂花样貌,从形到神,借晋代名士来比拟桂花的不凡风度,彰显桂花的高洁品质。

C.两首词末都提到“无情”,《鹧鸪天》中词人用抱怨屈原来表达对桂花的喜爱,《山花子》中却嗔怪桂花虽好但香气过浓,令人生厌。

D.两首词同为咏桂,从《鹧鸪天》中直白的自信,到《山花子》中蕴藉的忧愁,可感受到词人南渡前后词作风格的明显转变。

【答案】C【解析】本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

C.“令人生厌”错误,《山花子》中词人嗔怪桂花太过无情,打破自己的好梦。

既表现桂花香气之浓郁,也抒发了自己南渡后悠远绵长的忧愁,绝无令人生厌之意。

故选C。

16.两首词的下片都提及其他花,手法和作用有何异同,请结合内容进行分析。

(6分)【答案】同:都运用了衬托的手法,用梅、菊和丁香作为陪衬,展现出桂花的卓然不群,以及词人对桂花由衷的赞美与崇敬。

(2分)异:①《鹧鸪天》正衬/拟人(任意一点即可),“妒”“羞”两字将梅花和菊花人格化,它们妒忌和羞愧的心理,更凸显出桂花的地位,表现了词人对桂花的高度赞许和仰慕。

(2分)②《山花子》对比/反衬(任意一点即可),以梅和丁香的低俗不堪、令人嫌弃,对比反衬出桂花的高雅脱俗、令人仰慕。