《地球自转的地理意义》

- 格式:ppt

- 大小:5.92 MB

- 文档页数:52

鲁教版高一地理必修一《地球自转的地理意义》评课稿1. 引言本文将对鲁教版高一地理必修一《地球自转的地理意义》进行评课,从教材内容的布置、教学方式、教学目标等方面进行分析和评价,并提出改进意见,以期对优化教学效果有所帮助。

2. 教材内容布置《地球自转的地理意义》是高一地理必修一教材中的一节课,主要讲述地球自转对日常生活和生态环境的影响。

教材内容布置合理,包含以下重点内容:•地球自转及其成因•自转对地球的影响•自转对日常生活的影响•自转对气候和季节的影响•自转对生态环境的影响教材内容布置较为全面,能够使学生对地球自转的地理意义有一个基本的了解。

3. 教学方式在教学方式上,对于《地球自转的地理意义》这一节课,可以采用以下教学方式:3.1 探究式教学可以引导学生观察日出日落的现象,通过实践实验和数据收集,让学生主动探索地球自转对日常生活和生态环境的影响,培养学生的科学思维和观察能力。

3.2 多媒体辅助教学可以运用多媒体技术,通过动画、演示、影像等方式展示地球自转的过程,帮助学生更直观地理解自转对气候和季节的影响,提高学生对地球自转的理解和记忆。

3.3 课堂讨论和小组合作学习在讲解教材的基础上,组织学生进行课堂讨论和小组合作学习,让学生在讨论中互相交流和分享自己的理解,培养学生的合作意识和团队精神。

教学方式的选择要灵活多样,因材施教,以提高学生的学习兴趣和积极性。

4. 教学目标在教学目标方面,对于《地球自转的地理意义》这一节课,可以设定以下教学目标:4.1 知识目标•掌握地球自转的基本概念和成因•理解自转对地球的影响和地理意义•了解自转对日常生活、气候、季节和生态环境的影响4.2 能力目标•培养学生的观察和实验能力,能够通过实践探究自转的地理意义•培养学生的数据收集、分析和表达能力,能够准确描述自转对各方面影响的特点和规律•提高学生的科学思维和解决问题的能力,能够合理应用所学知识解释和分析实际问题4.3 情感目标•培养学生对地球的热爱和保护意识,增强学生对地球自然环境的责任感和使命感•激发学生的探索和创新精神,培养学生对科学的兴趣和追求教学目标的设定应该符合学生的认知能力和发展需求,既要注重知识的传授,也要注重培养学生的综合能力和情感态度。

地球自转的地理意义高中地理是文科的三大组成科目之一,学好高中地理对于高中生来说也是至关重要的,下面是小编整理的地球自转的地理意义,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。

地球自转的地理意义地球自转决定昼夜交替,并使地表各种过程具有昼夜节奏。

地球不透明,任何时候太阳都只能照射地球的一半,使地表产生昼和夜的区别。

如果地球只有公转而没有自转,那么昼夜更替周期将不是一日而是一年。

在这种情况下,与地表热量平衡相联系的一切过程都将发生和现在全然不同的变化。

例如,巨大的昼夜温差将会引起十分强烈的风暴,过度的炎热和严寒将会造成生物的灭绝等。

但由于地球有自转,昼夜更替适中,地表增温和冷却不超过一定限度,生物才得以生存,其他许多过程才不朝极端方向发展。

地球自转使所有在北半球做水平运动的物体都发生向右偏转,在南半球则向左偏转。

科里奥利首先发现地球自转情况下运动物体的偏转力,因此称为科里奥利力。

科里奥利力D可用下式表示D=2vw sinφ,式中:v为运动物体的速度;w为地球自转角速度;φ为运动物体所在纬度。

科里奥利力对气团、洋流、流水的运动方向和其他许多自然现象有着明显影响,例如北半球河流多有冲刷右岸的倾向,高纬地区河流上浮运的木材多向右岸集中。

地球自转造成同一时刻、不同经线上具有不同的地方时间。

一个地方的正午时候,距其180°经度处却正当午夜。

这说明地球表面每隔15°经线,时间即相差1h。

人们据此划定地球时区。

全部经度360°,分为24个时区。

以本初经线为中心,包括东西经各7°30′的范围为中时区。

东西另外各15°经度为东1区、西1区;如此类推,至东西12区,即以180°经线为中心的时区。

在同一时刻,180°经线以东是前一日的结束,以西却是次一日的开始。

月球和太阳的引力使地球体发生弹性变形,在洋面上表现为潮汐。

而地球自转又使潮汐变为方向与之相反的潮汐波,并反过来对它起阻碍作用。

《地球自转的地理意义-时差》知识清单《地球自转的地理意义时差》知识清单一、什么是时差地球不停地自转,导致了不同地区经历昼夜更替的时间不同,从而产生了时差。

简单来说,时差就是因为地球自转,使得不同经度的地方时间有差异。

我们把全球划分为 24 个时区,每个时区跨经度 15°。

以本初子午线(0°经线)为基准,向东、向西各跨 75°为中时区(零时区)。

然后依次向东、向西每隔 15°划分一个时区,分别为东一区至东十二区,西一区至西十二区。

二、时区的计算要计算时差,首先得清楚时区的计算方法。

1、已知经度求时区时区数=经度÷15°(如果所得结果余数小于 75°,时区数即为商数;如果余数大于 75°,时区数即为商数+ 1)。

例如,某地经度为 120°E,计算其所在时区:120÷15 = 8,所以该地位于东八区。

2、已知时区求中央经线中央经线度数=时区数×15°比如东三区的中央经线为 3×15°= 45°E。

三、区时每个时区都以本区中央经线的地方时作为本区的区时。

例如,东八区的区时就是 120°E 的地方时。

四、时差的计算1、同是东时区或西时区时差=两个时区数相减比如东八区和东二区的时差为:8 2 = 6 小时2、一个是东时区,一个是西时区时差=两个时区数相加比如东八区和西五区的时差为:8 + 5 = 13 小时五、日期变更线为了避免日期的混乱,国际上规定了大致沿180°经线的人为日界线,也叫国际日期变更线。

当自西向东跨越这条线时,日期要减去一天;自东向西跨越时,日期要加上一天。

除了国际日期变更线,还有一条自然的日期变更线,就是地方时为0 时(24 时)的经线。

随着地球的自转,0 时经线不停地自东向西移动,新的一天的范围也在不断扩大。

六、时差的影响时差对我们的日常生活和社会活动有着诸多影响。

地球自转的地理意义地球自转是指地球围绕自己的轴线进行旋转的运动。

这一运动对地球的地理意义非常重要,它影响了地球的气候、地理特征以及人类的生活。

影响地球气候地球自转导致了地球上不同地方的昼夜交替,这对地球的气候有着重要影响。

首先,地球自转导致了不同纬度地区的日照时间的差异。

赤道附近地区由于接受到的阳光辐射更为集中,导致了热带地区的气温相对较高。

而极地地区由于太阳光照射角度较小,导致了极地地区寒冷的气候。

其次,由于地球自转的旋转轴倾斜的存在,地球的不同地方在不同季节面临着不同的日照时间和日照强度。

这导致了季节的变化,如夏季的长日和冬季的短日。

此外,地球自转也影响了地球上的风向和气候带。

地表的不均匀加热导致了空气的不均匀流动,引起了大气环流系统的形成。

这些大气环流系统决定了不同地区的气候带,如赤道附近的热带气候、中纬度地区的温带气候、以及极地地区的寒带气候。

形成地理特征地球自转还对地球上的地形和地貌形成产生了影响,形成了地球上的一些重要地理特征。

首先,地球自转导致了地球表面的等经度线和纬度线。

经度线是连接南北两个极点的曲线,而纬度线则是连接西、东两个半球的曲线。

这些经度线和纬度线帮助我们确定了地球上特定位置的坐标。

其次,地球自转导致了地球上的日辐射变化,这对土壤和岩石的物理和化学过程产生了影响,进而塑造了地球上的地理特征。

例如,在河流侵蚀过程中,日照和热量的变化会影响河流的水文循环,进而影响河流的侵蚀活动。

此外,地球自转还帮助形成了地球上的自然界奇观,如极区地区的极光和赤道附近的热带雨林。

这些地理特征是地球自转形成的结果,给人们带来了美学上的享受和心灵上的震撼。

影响人类生活地球自转对人类的生活也有着直接的影响。

首先,地球自转导致了昼夜的交替,成为人们划分时间的基础。

人们根据地球自转的规律来进行生活和工作的安排。

日出和日落的时间决定了人们的起居时间和工作时间,同时也影响了人们的生理和心理状态。

其次,地球自转对导航和航海有着重要意义。

地球自转的三个地理意义一、日夜更替的地理意义地球自转是地球上一个非常重要的运动,它使得地球上出现了日夜更替的现象。

地球的自转是指地球绕着自己的轴心旋转一周所需要的时间,也就是24小时。

自转使得地球上的不同地区相对于太阳的位置不同,从而导致了日夜的变化。

地球自转带来的日夜更替对人类的生活和生物的生存都有着重要的影响。

在白天,太阳照射在地球上,给人们提供了光线和热量,使得我们能够看清周围的事物和进行各种活动。

而在夜晚,太阳不再照射地球,天空变得漆黑一片,只有星星和月亮的光芒点缀着夜空。

这个时间段,人们一般会休息和睡觉,动物也会进入休眠状态。

地球自转带来的日夜更替对人类的作息时间和生物的生物钟起着重要的调节作用。

二、地球自转的地理坐标意义地球自转的另一个地理意义是确定地理坐标。

地理坐标是用来确定地球上任意一个点的位置的一种方法。

地球上的每一个点都可以通过经度和纬度来确定其位置。

而地球的自转使得经度的概念得以产生。

经度是指连接地球北极和南极的一个半圆,用来表示东西方向的位置。

经度的起点被定义为通过英国伦敦的经线,称为本初子午线,也就是0度经线。

经度从本初子午线向东西两个方向分别增加或减少,最大为180度。

通过经度,我们可以确定地球上任意一点的东西方向位置。

纬度是指连接地球两极的一个圆环,用来表示南北方向的位置。

纬度的起点被定义为赤道,也就是0度纬线。

纬度从赤道向南北两个方向分别增加或减少,最大为90度。

通过纬度,我们可以确定地球上任意一点的南北方向位置。

地球自转的存在使得我们可以通过经度和纬度来确定地球上任意一点的位置,这对地理研究和导航定位等方面具有重要意义。

三、地球自转对气候的地理意义地球自转还对地球上的气候产生了重要影响。

地球的自转使得地球上不同地区的气候有着明显的差异。

地球的自转导致了赤道区域与极地区域的温度差异。

赤道区域由于靠近太阳,阳光直射的时间长,热量较多,所以赤道地区的气温较高。

而极地区域由于离太阳较远,阳光直射的时间短,热量较少,所以极地地区的气温较低。

地球自转的地理意义地球自转是指地球沿着自己的轴线从西向东旋转的运动。

这一运动是地球上许多地理现象发生的重要原因,具有重要的地理意义。

下面将详细介绍地球自转的地理意义。

首先,地球自转导致了地球的日夜交替。

由于地球自转的存在,地球表面的不同地区在不同时间暴露在太阳光下,导致了白天和黑夜的交替。

这对于地球上的生物和人类的活动都具有重要意义。

白天的阳光提供了光合作用所需的能量,支持了植物的生长和动物的活动。

而夜晚的黑暗则为动物寻找食物和休息提供了条件。

日夜交替对于人类的生活也非常重要,人们可以利用白天的阳光进行农业生产、工业生产和其他各种活动,夜晚则为人们提供了休息和睡眠的时间。

其次,地球自转导致了地球上的经度和时区的存在。

地球自转的运动使得地球被划分为24个时区,每个时区的时间相差约1小时。

这是因为地球绕着自转轴旋转一周所需的时间是24小时,所以每当地球旋转1小时,太阳经过15度的经度。

这些时区的存在使得全球范围内的时间统一起来,并方便人们进行跨时区的活动和国际交流。

其次,地球自转也影响着地球上的风、气候和海洋流动。

由于地球自转,各个地区的温度、气压和湿度都有所不同,从而导致空气的流动和气候的变化。

例如,地球赤道和中纬度地区由于受到来自两极的气流和赤道上升气流的影响,形成了热带气候和温带气候。

此外,地球自转还会带动海洋的运动,形成海洋流,影响着全球的海洋环境和气候。

此外,地球自转还会导致一天的长度变化。

虽然地球自转的速度非常稳定,但受到其他因素的影响,地球自转的速度会发生微小的变化。

这些变化会导致一天的长度增加或减少数毫秒。

虽然变化非常微小,但长期累积下来会对地球上的时间计量和日常生活产生影响。

地球自转还对导航和地理测量具有重要意义。

在进行导航和地理测量时,需要确定地球上不同地点的经度和纬度。

地球的自转运动使得通过测量其中一地点所处的太阳高度角和太阳光的方向,可以计算出该地点的经度和时区,从而确定位置和导航方向。

地球自转的地理意义(一)一.地球自转的地理意义昼夜交替地方时的差异地转偏向力地球的形状二.昼夜交替1.地球产生昼夜的成因:地球是一个不发光也不透明的球体。

2.昼夜交替的原因:地球不停地自转。

3.昼夜交替的周期是24小时,一个太阳日。

4.昼夜的分界线为晨昏线。

以晨昏线为界,靠近太阳的半球为昼半球,背对太阳的为夜半球。

三.晨昏线的判断晨线昏线的判断:①自转法:顺着地球的自转方向,由黑夜进入白昼的为晨线,由白昼进入黑夜的为昏线②时间法:赤道上地方时为6时的是晨线,为18时的是昏线③方位法:夜半球东侧为晨线,西侧为昏线;昼半球东侧为昏线,西侧为晨线四.晨昏线的特点1.晨昏线是以地心为圆心的大圆,将地球平分为昼半球和夜半球2.晨昏线上的太阳高度为0°,昼半球的太阳高度大于0°,夜半球的太阳高度小于0°3.晨昏线所在平面始终于太阳光线垂直4.晨线附近为日出时刻,昏线附近为日落时刻5.晨昏线永远平分赤道,赤道全年昼夜等长,昼长夜长均为12小时,6时日出,18时日落。

6.晨线与赤道交点所在那条经线的地方时为6时,昏线与赤道交点所在那条经线的地方时为18时。

平分昼半球的那条经线地方时为12 时,平分夜半球那条经线的地方时为24时。

7.晨昏线在二分日(春分与秋分)时与经线重合,晨昏线在二至日(夏至与冬至)时,与经线圈的夹角最大为23.5°.8.晨昏线的与经线的夹角等于太阳直射点所在的纬度;晨昏线与赤道的夹角等于与其相切的纬线的纬度。

太阳直射点的纬度与极昼极夜最大范围的纬度(晨昏线与其相切的纬线的纬度)互余9.晨昏线的应用:晨昏线以15° /h的速度自西向东移动(与地球自转的方向相反)五.应用:①确定地球的自转方向②确定地方时 ③确定日期和节I 11l a 1l “M 11l“M a 1l I a . n n n"M| 气 ④确定太阳直射点的位置⑤确定昼夜长短 ⑥确定日出、 日落时间 晨昏线的应用 (1)确定地球的自转方向:(3)确定日期和节气:①晨昏线经过南、北极点(与经线圈重合)时为3月21日或9月23日 前后,节气是春分或秋分。

高中地理必修一地球自转的地理意义地球自转是指地球绕自身的轴线从西向东旋转的运动。

地球每天自转一周,即24小时。

地球自转的地理意义主要体现在以下几个方面:一、恒星运动的解释地球自转提供了解释为什么在不同时间我们能够看到不同星座以及星座运行的原因。

地球自转导致了地表相对于地心的运动,使得人类能够在不同时刻观测到不同的恒星。

二、昼夜交替的产生地球自转导致了昼夜交替的现象。

当地球自转使得太阳照射在地球的一半时,该地区就进入白天,而另一半地球则变成了黑夜。

昼夜的交替通过地球自转的运动得以实现,这对人类的生活和工作有着重要的意义。

三、地球时区的划分地球自转使得地球被划分成了24个时区(每个时区约为经度15°),人们在不同时区根据当地的时间进行统一的工作和生活安排。

地球自转带来的不同时区的存在,促进了全球的经济交流和国际间的协调合作。

四、风向和气候的形成地球自转也对风向和气候的形成有着重要影响。

由于地球自转,地表的物体相对于自转轴会产生一定的离心力和科里奥利力,从而使得高纬度地区的气流向东偏转,低纬度地区的气流向西偏转。

这种偏转导致了地球上的风向,从而影响着全球的气候系统。

五、地球卫星导航的实现地球自转是卫星导航系统实现的基础。

卫星导航系统通过卫星接收器向地球上的卫星发出信号,通过测量这个信号在空间中的传播时间和频率,从而确定接收者所处的位置。

地球自转运动将为接收器提供有关地球自转速度和方向的信息,以便准确计算用户所处的位置。

总结起来,地球自转的地理意义主要在于解释恒星运动、昼夜交替、地球时区的划分、风向和气候的形成以及地球卫星导航的实现。

地球自转不仅是地理学的基础概念,而且对于人类的生活和工作有着重要的影响。

了解和理解地球自转的地理意义,有助于我们更好地认识地球和人类在地球上的生存环境。

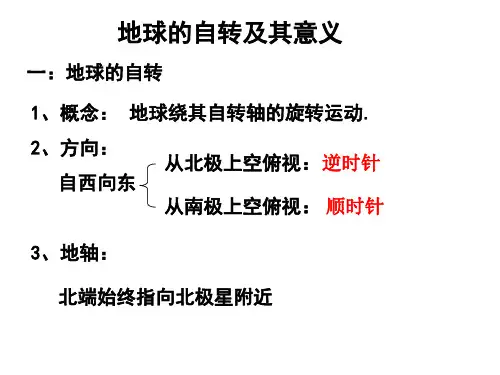

一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解地球自转的概念;(2)掌握地球自转的方向、周期和产生的地理现象;(3)能够运用地球自转的知识解释实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过观察地球仪,了解地球自转的方向和周期;(2)利用地图和实例,分析地球自转产生的地理现象;(3)运用地球自转的知识,解决实际问题。

3. 情感态度价值观:(1)培养对地理学科的兴趣和好奇心;(2)增强环保意识和可持续发展观念;(3)培养合作精神和探究能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)地球自转的概念;(2)地球自转的方向、周期和产生的地理现象;(3)运用地球自转的知识解释实际问题。

2. 教学难点:(1)地球自转产生的地理现象;(2)运用地球自转的知识解决实际问题。

三、教学准备1. 地球仪或地球模型;2. 地图和实例图片;3. 教学软件或多媒体课件。

四、教学过程1. 导入新课:(1)利用地球仪或地球模型,引导学生观察地球的自转现象;(2)提问:地球自转是什么?有哪些特点?2. 探究地球自转的方向和周期:(1)引导学生观察地球仪,了解地球自转的方向(自西向东);(2)提问:地球自转的周期是多长?为什么会有“日月星辰东升西落”的现象?3. 分析地球自转产生的地理现象:(1)利用地图和实例图片,展示地球自转产生的昼夜交替和时间差异;(2)提问:昼夜交替和时间差异对我们的生活有哪些影响?4. 运用地球自转的知识解决实际问题:(1)举例说明地球自转在地理上的应用,如经度计算、航班安排等;(2)提问:地球自转在现实生活中有哪些应用?5. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强调地球自转的概念、方向、周期和产生的地理现象。

五、课后作业1. 复习本节课的内容,整理笔记;2. 完成课后练习题,巩固所学知识;3. 收集地球自转在实际生活中的应用实例,下节课分享。

六、教学策略1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究地球自转的地理意义;2. 利用地球仪和地图等教具,直观展示地球自转的现象和产生的地理效应;3. 通过实例分析和练习题,使学生能够将理论知识应用于实际问题;4. 鼓励学生参与讨论和分享,提高合作精神和口头表达能力。

《地球自转的地理意义-时差》知识清单《地球自转的地理意义时差》知识清单一、什么是时差地球不停地自西向东自转,导致了地球上不同地区的时间存在差异,这就是时差。

想象一下,地球就像一个巨大的球体在不停地转动。

当太阳光照在地球的一侧时,这一侧是白天;而另一侧则是黑夜。

由于地球自转,不同地区依次经历白天和黑夜的交替。

而这种交替的时间并不相同,从而产生了时差。

二、时差的产生原因1、地球的自转地球自转一周约 24 小时,这就使得地球上的经度每隔 15 度,时间就相差 1 小时。

2、经度的划分为了准确衡量不同地区的时间差异,人们将地球划分为360 个经度。

以通过英国伦敦格林尼治天文台的经线为 0 度经线,向东和向西分别划分 180 度。

三、时区的划分为了方便计算和使用时间,全球被划分为 24 个时区。

1、中时区(零时区)以 0 度经线为中心,向东西各跨 75 度的区域为中时区,也称为零时区。

2、东时区和西时区从中时区分别向东和向西,每隔 15 度划分一个时区,依次为东一区至东十二区,西一区至西十二区。

3、东西十二区东十二区和西十二区合为一个时区,称为东西十二区。

四、区时的计算1、已知某时区的区时,求另一时区的区时计算公式:所求区时=已知区时 ±时区差当所求时区在已知时区东边时,用“ +”;在西边时,用“ ”。

时区差的计算:同减异加。

即同在东时区或西时区,时区数相减;一个在东时区,一个在西时区,时区数相加。

例如,北京位于东八区,东京位于东九区。

当北京是上午 8 点时,东京的时间为 8 +( 9 8 )= 9 点。

2、跨越国际日期变更线国际日期变更线大致与 180 度经线重合。

从东向西越过这条线,日期要加一天;从西向东越过这条线,日期要减一天。

五、地方时1、定义因经度不同而出现的不同时刻,称为地方时。

2、特点经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

3、地方时的计算地方时的计算与区时计算方法类似,只是不需要考虑时区的划分,直接根据经度差来计算时间差。

、地球自转的地理意义(1)昼夜更替:周期为一个太阳日(24h)。

晨线和昏线的判读。

(2)地方时:因经度不同而产生的不同时刻。

东早西迟。

(3)地转偏向:沿地表水平运动的物体运动方向发生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。

(北半球用右手、南半球用左手判读)三、地球自转和公转的关系:(1)黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。

目前约为23.5º。

如果黄赤交角变大,热带、寒带扩大,温带缩小。

如果黄赤交角变小,温带扩大,热带、寒带缩小。

(2)由于黄赤交角的存在和地轴的指向保持不变,导致太阳直射点在南、北回归线间之间的回归移动四:地球公转的地理意义1昼夜长短的变化:1)某时刻全球的情况:直射点所在半球,昼长于夜,纬度越高,昼越长,极点附近出现极昼现象,另一半球,昼短于夜,纬度越高,昼越短,极点附近出现极夜现象。

2)某地全年的情况:夏至日昼最长,冬至日昼最短。

3)春分日和秋分日:全球昼夜平分;4)赤道上终年昼夜平分。

纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。

2正午太阳高度的变化:1)日出、日落时(晨昏线上)时太阳高度=0 度,一天中最大的太阳高度为正午太阳高度即地方时 12 点时的太阳高度。

2)某时刻全球的情况:正午太阳高度由直射点所在纬度向两侧递减,离直射点越远,正午太阳高度越小。

3)某地全年的情况:北回归线以北地区,6月22日出现最大值,12月22日出现最小值;南回归线以南地区,6月22日出现最小值,12月22日出现最大值;回归线之间地区,最大值出现在直射点经过该纬度的时候(即太阳直射),最小值出现在冬至日。

3季节的形成和划分:天文四季(一年中太阳高度最高、昼长最长的季节为夏季,反之为冬季,例如我国传统的四季)、气候四季(北半球夏季 6、7、8,冬季 12、1、2)4五带的形成和划分:以回归线和极圈来划分。

回归线=黄赤交角度数,极圈=90 度-黄赤交角度数五:光照图的判读(1)判断南北极,从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度数递增(或西经度数递减)的方向即为地球自转的方向.(2)判断节气、日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点在赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈为极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点在北回归线,若北极圈为极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点在南回归线。