钢_混凝土组合梁与钢筋混凝土柱连接节点的试验研究

- 格式:pdf

- 大小:219.30 KB

- 文档页数:3

钢骨柱与混凝土梁、柱连接节点分析张迎松,贾彦学,汪小伟,刘斌(中国建筑第八工程局有限公司,上海,200125)摘要:以山东黄金时代广场西地块A座(主楼)项目为背景,对比分析钢骨柱与混凝土梁、柱连接节点并介绍其施工工艺。

关键词:钢骨柱;节点;深化;控制;施工工艺Analysis of joint between steel column and concrete beam and columnZhang Yingsong,Jia Yanxue,Wang Xiaowei,Liu Bin (China Construction Eighth Engineering Bureau Ltd,Shanghai,200125,China) Abstract: Taking the A block (main building) of the west block of the golden age square in Shandong as the background, the connections between the steel column and the concrete beam and column are compared and the construction technology is introduced.Keywords: Steel column; node; deepening; control; construction process.1 工程概况本工程地下4层,地上45层(不含机电层),建筑高度218m,总建筑面积14.6万㎡。

本工程结构体系为型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构,钢结构主要分布于地下室、塔楼地上及多功能厅屋盖,核心筒结构为劲性钢柱和混凝土剪力墙,外框结构为地上为劲性十字柱和钢梁,地下为劲性十字柱和混凝土梁。

图1 项目整体效果图本工程地下室为劲性十字柱钢骨柱+混凝土梁结构,每层有48根钢骨柱,平均每层有96根混凝土梁与钢骨柱连接,每层约有142个劲性节点,因此如何保证钢骨柱与混凝土梁筋的连接质量和施工效率是本工程的重难点。

钢—混凝土组合梁板体系的试验研究与理论分析**钢—混凝土组合梁板体系的试验研究与理论分析**1. 研究背景钢—混凝土组合梁板体系以其优越的结构特征及应用前景越来越受到关注,近年来已经有屡有尝试应用在实际工程中,具有重要的理论及实用价值。

因此,本文将通过实验研究与理论分析研究钢—混凝土组合梁板体系,以期获得关于该结构本身的有价值的理论依据,为未来更广泛的应用提供参考。

2. 实验研究(1)实验试件结构设计。

钢—混凝土组合梁板实验试件主要由纵向钢筋所固定的混凝土梁板层,以及上、下端翼缘钢板组成。

通过对实验研究件材料、尺寸及构件内荷载的详细设计和计算,确定了试件的尺寸、材料及实验参数。

(2)实验方法。

采用加载—失重法开展了试验,并采用侧向转移式加载器、位移计、载荷计等相应的装置,对试件在不同剪切荷载作用下的变形、构件的损伤和破坏程序、构件内力变化等状态均进行了详细的观测和测量。

3. 理论分析(1)建立分析模型。

根据原理,确定相关参数,建立数值分析模型;同时,根据实际情况做出相应的假定,确保模型的简单方便,加速计算过程。

(2)计算分析。

选择计算机软件,建立模型,输入基本数据,结合建模假定,计算有关参数并得出结论,与实验数据进行比较,分析组合梁板体系的变形、损伤和破坏程序,以及构件内力变化等情况。

4. 结论利用实验研究技术与理论分析相结合,对钢—混凝土组合梁板体系进行了有力的研究。

得出以下结论:(1) 钢—混凝土组合梁板体系具有明显的弹性塑性特征,其受力性能与单件混凝土构件相比有明显的提高。

(2) 研究结果表明,该体系的抗剪强度受纵向钢筋的含量和分布有明显的影响,加载类型和梁板厚度也会对钢—混凝土组合梁板体系的受力性能产生影响。

(3) 实验和理论分析结果表明,该体系具有较高的受力性能及良好的应用前景。

本文通过实验研究与理论分析,对钢—混凝土组合梁板体系进行了有力的研究,提出了设计参数,以及抗剪强度受加载类型和梁板厚度影响的等宝贵的理论结论,为未来开展更加深入的研究提供参考。

Doors&Windows 摘

把型钢插入钢筋混凝土中的结构形式叫做型钢混凝土组在相关的施工规范中规定钢筋不应当穿过型钢柱的翼采用直螺纹连接器指的是钢筋混凝土梁的上下受力钢筋钢筋连接板指的是在型钢柱对应混凝土梁上下纵筋的位型钢柱穿孔连接是指混凝土梁对应的纵横向钢筋位置在如果施工的建筑楼层较少进行连接的方式

)。

型钢混凝土柱与普通钢筋混凝土梁节点连接的施工难度通过对型钢柱与钢筋混凝土梁之间的连接可以看出

参考文献

施工技术

103

2019.07。

第32卷第2期1999年4月土木工程学报CHINACIVILENGINEERINGJOURNALV01.32No.2Apr.1999钢一混凝土组合梁在我国的研究及应用聂建国(清华大学)佘志武(长沙铁道学院)摘要近年来,钢一混凝土组合梁结构在我国发展很快,在建筑和桥梁结构等领域已经得到越来越多的应用,取得了显著的技术经济效益和社会效益。

本文较为系统地阐述组合梁在我国的研究和应用情况,并指出了有关钢一混凝土组合梁方面值得进一步研究的问题。

关键词钢一混凝土组合梁研究应用1引言钢一混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。

同钢筋混凝土结构相比,可以减轻自重,减小地震作用,减小构件截面尺寸,增加有效使用空间,降低基础造价,节省支模工序和模板,缩短施工周期,增加构件和结构的延性等。

同钢结构相比,可以减小用钢量,增大刚度,增加稳定性和整体性,增强结构抗火性和耐久性等。

近年来,钢一混凝土组合结构在我国的应用实践表明,它兼有钢结构和混凝土结构的优点,具有显著的技术经济效益和社会效益,适合我国基本建设的国情,将成为结构体系的重要发展方向之一。

作为组合结构体系中重要横向承重构件的钢一混凝土组合梁在建筑及桥梁结构等领域具有广阔的应用前景。

限于篇幅,本文将重点介绍钢一混凝土组合梁结构在我国的研究和应用情况。

2钢-混凝土组合梁在我国的研究概况钢一混凝土组合梁结构在美国、日本、欧洲等发达国家已经得到了较广泛的应用。

但是,组合梁在我国的研究起步比较晚。

在我国改革开放以前,虽有少数工程曾经应用过钢一混凝土组合梁,但当时未考虑组合效应而仅仅把它作为强度储备提高安全度或者是为了方便施工而已,当时我国有关设计规范都未涉及钢一混凝土组合梁的设计内容。

1978年以来,原郑州工学院、原哈尔滨建筑工程学院、山西省电力勘测设计院、华北电力设计院和清华大学等单位曾先后对钢一混凝土组合梁进行了研究和应用,取得了一系列具有重要理论意义和实用价值的成果。

型钢混凝土梁柱节点抗震性能的试验研究摘要近年来,我国经济总量迅速增长,建筑技术水平不断提高。

随着城市人口数量剧增,为了缓解城市建设用地紧张,大量城市均已建成或正在建设数百米高的建筑。

混合结构体系在这一背景下应运而生。

混合结构兼具钢结构与混凝土结构的优点,能够充分发挥型钢与混凝土两种材料的特性,在抗震性能及建筑适用性方面具有无可比拟的优势。

混合结构作为一种新兴的建筑结构体系,虽然已经被国内外大量高层建筑采用,但是在实际应用过程中仍然存在一些问题,这些问题的存在限制了混合结构体系的推广应用。

目前的研究主要集中在型钢混凝土柱-钢(钢筋混凝土)梁节点抗震性能上,对于能够简化型钢混凝土梁柱节点施工工序的新型梁柱节点构造形式研究较少。

梁柱节点是结构的关键部位,受力复杂,其性能直接关系到整体结构的抗震性能。

我国现有规范及实际工程中,梁柱节点均采用节点核心区水平箍筋穿过梁型钢腹板孔洞的构造形式,但是在实际施工过程中,水平箍筋弯钩难以穿过梁型钢腹板孔洞,这给施工工序及质量保证带来了难题及隐患。

本文通过改进现有型钢混凝土梁柱节点构造形式,在规范规定的节点构造形式的基础上,提出了两种梁柱正交及一种梁柱斜交的改进型节点构造形式。

将一种普通节点形式(SRCJ-01)、三种新型的节点形式(SRCJ-02,SRCJ-03,SRCJ-04)以及同尺寸、同配筋的钢筋混凝土梁柱节点(RCJ)制作试件,进行低周反复荷载作用下的拟静力试验,研究其抗震性能。

根据试验现象及量测的数据,对比了各节点形式在低周反复荷载作用下的破坏形态、极限承载力、强度退化规律、滞回特性、耗能性能及关键部位应变分布等。

对比结果表明:各试件均发生了梁端塑性铰破坏,节点核心区保持完好,证明了“强柱弱梁强节点”的设计原则的正确性;型钢混凝土梁柱节点的承载力、延性、耗能能力等方面均明显优于钢筋混凝土节点;采用U形箍筋的SRCJ-02的极限承载力和抗震性能均优于SRCJ-01,这证明了使用U形箍筋替代闭合箍筋的构造形式是合理可行的;腹板开矩形孔的SRCJ-03在承载力方面略有不足,但是其等效粘滞阻尼比系数均大于其他试件,证明了其具有良好的耗能性能;梁柱斜交的SRCJ-04的极限承载力优于其他试件,延性处于其他试件之间,证明了该梁柱斜交节点构造形式是合理的。

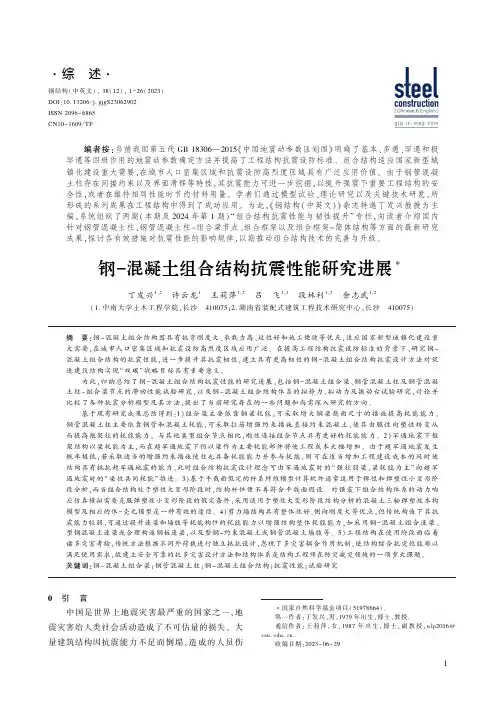

㊃综㊀述㊃钢结构(中英文),38(12),1-26(2023)DOI :10.13206/j.gjgS 23062902ISSN 2096-6865CN 10-1609/TF㊀㊀编者按:当前我国第五代GB 18306 2015‘中国地震动参数区划图“明确了基本㊁多遇㊁罕遇和极罕遇等四级作用的地震动参数确定方法并提高了工程结构抗震设防标准㊂组合结构适应国家新型城镇化建设重大需要,在城市人口密集区域和抗震设防高烈度区域具有广泛应用价值㊂由于钢管混凝土柱存在间接约束以及界面滑移等特性,其抗震能力可进一步挖掘,以提升强震下重要工程结构的安全性,或者在维持相同性能时节约材料用量㊂学者们通过模型试验㊁理论研究以及关键技术研发,所形成的系列成果在工程结构中得到了成功应用㊂为此,‘钢结构(中英文)“杂志特邀丁发兴教授为主编,系统组织了两期(本期及2024年第1期) 组合结构抗震性能与韧性提升 专栏,向读者介绍国内针对钢管混凝土柱㊁钢管混凝土柱-组合梁节点㊁组合框架以及组合框架-筒体结构等方面的最新研究成果,探讨各有效措施对抗震性能的影响规律,以期推动组合结构技术的完善与升级㊂钢-混凝土组合结构抗震性能研究进展∗丁发兴1,2㊀许云龙1㊀王莉萍1,2㊀吕㊀飞1,2㊀段林利1,2㊀余志武1,2(1.中南大学土木工程学院,长沙㊀410075;2.湖南省装配式建筑工程技术研究中心,长沙㊀410075)摘㊀要:钢-混凝土组合结构因具有抗弯刚度大㊁承载力高㊁延性好和施工便捷等优点,适应国家新型城镇化建设重大需要,在城市人口密集区域和抗震设防高烈度区域应用广泛㊂在提高工程结构抗震设防标准的背景下,研究钢-混凝土组合结构的抗震性能,进一步提升其抗震韧性,建立具有更高韧性的钢-混凝土组合结构抗震设计方法对促进建筑结构实现 双碳 战略目标具有重要意义㊂为此,归纳总结了钢-混凝土组合结构抗震性能的研究进展,包括钢-混凝土组合梁㊁钢管混凝土柱及钢管混凝土柱-组合梁节点的滞回性能试验研究,以及钢-混凝土组合结构体系的拟静力㊁拟动力及振动台试验研究,讨论并比较了各种抗震分析模型及其方法,提出了当前研究存在的一些问题和尚需深入研究的方向㊂基于现有研究成果总结得到:1)组合梁主要依靠钢梁耗能,可采取增大钢梁截面尺寸的措施提高耗能能力㊂钢管混凝土柱主要依靠钢管和混凝土耗能,可采取拉筋增强约束措施直接约束混凝土,使其由脆性向塑性转变从而提高框架柱的耗能能力㊂与其他类型组合节点相比,刚性连接组合节点具有更好的耗能能力㊂2)罕遇地震下框架结构以梁耗能为主,而在超罕遇地震下仍以梁作为主要耗能部件将使工程成本大幅增加㊂由于超罕遇地震发生概率极低,若采取适当的增强约束措施使柱也具备耗能能力并参与耗能,则可在适当增加工程建设成本的同时使结构具有抵抗超罕遇地震的能力,此时组合结构抗震设计理念可由罕遇地震时的 强柱弱梁,梁耗能为主 向超罕遇地震时的 梁柱共同耗能 推进㊂3)基于平截面假定的杆系纤维模型计算软件通常适用于弹性和弹塑性小变形阶段分析,而当组合结构处于塑性大变形阶段时,结构杆件便不再符合平截面假设㊂对强震下组合结构体系的动力响应仿真模拟需要克服弹塑性小变形阶段的假定条件,采用适用于塑性大变形阶段结构分析的混凝土三轴弹塑性本构模型及相应的体-壳元模型是一种有效的途径㊂4)剪力墙结构具有整体性好㊁侧向刚度大等优点,但传统构造下其抗震能力较弱,可通过提升连梁和墙肢等耗能构件的耗能能力以增强结构整体耗能能力,如采用钢-混凝土组合连梁㊁型钢混凝土连梁或合理构造钢板连梁,以及型钢-约束混凝土或钢管混凝土墙肢等㊂5)工程结构在使用阶段面临着诸多灾害考验,传统方法根据不同外荷载进行独立抵抗设计,忽视了多灾害耦合作用机制,使结构综合抗灾性能难以满足使用需求,故建立安全可靠的抗多灾害设计方法和结构体系是结构工程师在防灾减灾领域的一项重大课题㊂关键词:钢-混凝土组合梁;钢管混凝土柱;钢-混凝土组合结构;抗震性能;试验研究∗国家自然科学基金项目(51978664)㊂第一作者:丁发兴,男,1979年出生,博士,教授㊂通信作者:王莉萍,女,1987年出生,博士,副教授,wlp2016@㊂收稿日期:2023-06-290㊀引㊀言中国是世界上地震灾害最严重的国家之一,地震灾害给人类社会活动造成了不可估量的损失㊂大量建筑结构因抗震能力不足而倒塌,造成的人员伤1丁发兴,等/钢结构(中英文),38(12),1-26,2023亡和经济损失使得抗震减灾技术成为结构工程师们面临的主要考验㊂为提高建筑结构的抗震性能,研究者们在结构布置和局部构造等方面展开了大量的研究工作㊂钢-混凝土组合结构因充分发挥了两种材料的力学性能优势,提升了结构的刚度㊁承载力和耗能能力而在高层及超高层建筑结构中得到了广泛应用[1]㊂随着经济社会的发展,工程结构抗震设防标准也在不断提升,研究钢-混凝土组合结构的抗震性能,进一步提升其抗震韧性,建立具有更高韧性的钢-混凝土组合结构抗震设计方法,对促进建筑结构实现 双碳 战略目标具有重要意义㊂组合结构中,钢-混凝土组合梁和钢管混凝土柱的材料利用效率最高,其抗震性能提升明显㊂为此,笔者对国内外相关钢-混凝土组合结构的主要研究成果进行归纳总结,对组合结构抗震性能方面需要进一步深入研究的工作进行展望,以期为后续研究工作提供一些参考和建议㊂1㊀钢-混凝土组合构件及节点抗震性能1.1㊀钢-混凝土组合梁钢-混凝土组合梁由钢梁和混凝土板通过栓钉连接而成,发挥了混凝土的抗压性能和钢材的抗拉性能优势㊂Daniels等[2]对组合框架中的组合梁进行了抗震性能研究,并给出了组合梁的弹塑性分析方法㊂文献[3-5]先后对组合梁进行了低周往复试验研究,结果表明组合梁具有良好的耗能能力和延性,增设腹板加劲肋或增加腹板厚度能明显提高组合梁的极限承载力,改善构件延性㊂Gattesco 等[6-7]㊁Taplin等[8]和Bursi等[9-10]着重研究了剪力连接件对组合梁抗震性能的影响,指出剪力连接件的布置方式直接影响界面滑移量,进而影响组合梁极限承载力㊂国内聂建国等[11]首先进行了6组钢-混凝土叠合板组合梁低周往复荷载试验研究,结果表明钢-混凝土叠合板组合梁的滞回曲线饱满,且存在界面滑移,其剪力连接度直接影响构件正向极限抗弯承载力,而反向极限抗弯承载力则可依据简化塑性方法计算得出㊂此后,蒋丽忠等[12-16]和Ding等[17]先后对低周往复荷载下钢-混凝土组合梁的抗震性能进行了系列试验研究,分别探讨了剪力连接度㊁力比㊁栓钉直径㊁腹板厚度㊁纵向和横向配箍率对组合梁抗震性能的影响规律,并建立了恢复力模型[13]㊂Liu等[18]建立了三维实体-壳元模型,其中钢梁采用壳单元,混凝土采用实体单元,栓钉采用梁单元或弹簧单元,分析结果表明组合梁的抗震能力主要依靠钢梁翼缘,增大钢梁尺寸有利于提高抗震能力,而增大栓钉剪力连接度也有利于提高钢梁的耗能㊂1.2㊀钢管混凝土柱钢管混凝土柱由外钢管内部填充混凝土而成㊂自1965年日本九州大学学者Sasaksi和Wakaba-yashi对方钢管配筋混凝土柱进行拟静力试验后[19],Tomii等[20]也开展了圆钢管混凝土柱拟静力试验研究,表明钢管混凝土柱比钢筋混凝土柱具有更大的极限承载力,更好的延性和耗能能力,以及更小的刚度退化等特点㊂Elremaily等[21]最早根据试验结果和理论分析指出钢管约束作用提升了柱承载力和抗震性能㊂随后有关钢管混凝土柱抗震性能研究越来越丰富,研究者们分别从材料强度㊁轴压比㊁宽(径)厚比和长细比等方面探讨了钢管混凝土柱抗震性能规律㊂在材料强度方面,吕西林等[22]㊁韩林海等[23]和Liu等[24]先后研究了混凝土强度对钢管混凝土柱抗震性能的影响规律,结果显示随着混凝土强度的提升,试件初始刚度略有增大,极限承载力也有所提高,但其延性和耗能能力均下降,且刚度退化加快㊂游经团等[25]和Yadav等[26]的试验结果表明:增大钢管屈服强度能够明显提升极限承载力,但对初始抗弯刚度几乎无影响㊂Varma等[27-28]探讨了钢材强度对柱抗震性能的影响规律,低轴压比下柱的延性系数随钢材强度的增大而降低,而当轴压比较大时,该规律并不明显㊂在轴压比方面,吕西林等[22]㊁Liu等[24]㊁游经团等[25]㊁Varma等[27-28]㊁张春梅等[29]㊁李学平等[30]㊁李斌等[31]㊁聂瑞锋等[32]和Cai等[33]通过试验研究发现,轴压比是影响柱抗震能力的直接因素,增大轴压比导致水平承载力㊁延性和耗能能力下降,刚度退化明显㊂在宽(径)厚比方面,吕西林等[22]㊁Liu等[24]㊁Yadav等[26]和李学平等[30]的试验表明,试件水平极限承载力随着宽(径)厚比增大而降低㊂Varma 等[27-28]㊁李斌等[31]和余志武等[34]指出,提高宽(径)厚比可使其延性系数下降㊂聂瑞锋等[32]和Matsui等[35]指出,宽(径)厚比越大,耗能能力越弱㊂在长细比方面,李斌等[31]㊁聂瑞锋等[32]和邱增美等[36]通过试验研究表明,随着长细比的增加,钢管混凝土柱初始刚度明显降低,刚度退化加快,水平2钢-混凝土组合结构抗震性能研究进展承载力和耗能能力变弱,延性系数也明显下降,当长细比达到一定值时延性系数下降更快㊂为加强大宽(径)厚比钢管对混凝土的约束作用而提升其抗震性能,学者们陆续提出了诸多约束措施,如在柱端部焊接钢板或角钢[37],包裹纤维复合材料[38],设置约束拉杆[39]㊁栓钉[40]㊁加劲肋[41]或斜拉肋[42]等局部加强措施,如图1a ~1g 所示,这些局部加强构造一定程度上延缓了柱端塑性铰的形成与发展㊂a 钢板约束;b 角钢约束;c 纤维复合材料约束;d 拉杆约束;e 栓钉约束;f 加劲肋约束;g 斜拉肋约束;h 内拉筋约束㊂图1㊀各种约束方式下的钢管混凝土柱由于钢管对混凝土的约束作用为间接被动约束,丁发兴[43]在比较各种约束方式后提出了内拉筋约束钢管混凝土柱技术,如图1h 所示,并揭示了内拉筋直接约束混凝土的工作原理㊂此后,丁发兴课题组开展了端部拉筋钢管混凝土柱抗震性能试验研究,截面形式包括矩形[44]㊁圆形[45]㊁椭圆形[46]㊁圆端形[47]等,探讨了拉筋与钢管内表面接触方式的影响[48],试验结果表明,实际轴压比高达0.8的超高轴压比钢管混凝土柱仍呈现延性破坏,且钢管混凝土柱塑性铰展现出小偏压和大偏压两个阶段,其韧性得到进一步提升㊂同时,课题组基于体-壳元模型进行了有限元模拟,其中混凝土采用实体单元,钢管采用壳单元,拉筋采用杆单元,分析结果表明,压弯荷载下拉筋具有降低界面滑移㊁直接约束混凝土以及促进钢管抗弯等效果,从而提高抗弯刚度㊁承载力和耗能能力,其中拉筋大幅度提高了混凝土的耗能能力[49]㊂1.3㊀钢管混凝土柱-组合梁节点作为钢-混凝土组合结构的关键传力部位,组合节点的剪力主要通过钢梁腹板传递,其次通过节点区混凝土和钢管壁间的黏结力和摩擦力传递,而弯矩则主要由加强环板㊁内隔板等构件传递[50]㊂现有节点试验不少是以钢管混凝土柱和纯钢梁的连接为研究对象,而相关组合框架及组合节点的试验研究结果表明,钢梁与楼板在进入弹塑性阶段之后仍能发挥明显的组合效应[51],这种组合效应能显著提高结构的刚度㊁强度及耗能能力,抑制钢梁上翼缘屈曲,增强钢梁的稳定性[52]㊂另外,当节点区域受正向弯矩作用时,楼板与钢梁的组合效应更为显著[53-54],楼板的存在将使中性轴上移,导致钢梁下翼缘应变明显增大,从而促使下翼缘更易发生屈服及破坏,降低组合梁的转动能力[55]㊂鉴于钢筋混凝土楼板对节点区域及结构体系具有重要影响,笔者仅对考虑楼板的组合节点抗震性能试验进行梳理㊂组合梁节点及框架试验表明负弯矩区钢梁下翼缘由于受压易过早出现局部屈曲和失稳的问题,李杨等[56]在普通组合梁负弯矩区下翼缘增设一块混凝土板,开展了钢-混凝土双面组合梁节点的抗震性能试验,与普通组合梁节点相比,双面组合梁节点具有更高的刚度和承载力,但在刚度退化㊁延性系数和耗能能力等方面无明显优势㊂在削弱式节点方面,Xiao 等[57]和Li 等[58]对带楼板的狗骨式节点进行了拟静力试验,结果表明,减小梁截面可促进削弱区域塑性铰的形成,有效避免节点核心区焊缝撕裂㊂在传统刚性节点方面,聂建国课题组先后完成了内隔板式节点[59]㊁栓钉内锚固式节点㊁外隔板式节点[60]和内隔板贯通式节点[61]的拟静力试验研究㊂研究发现:内隔板式节点表现出较强的极限承载能力,但其位移延性系数低;而栓钉内锚固式节点具有较强的变形能力,但极限承载力较低;相比之下,外隔板式节点和内隔板贯通式节点在极限承载能力㊁位移延性系数和耗能能力等方面均具有良好的性能[60-61]㊂此外,聂建国等[62]建立了组合节点剪力-剪切变形曲线的恢复力模型,提出了组合节点屈服抗剪承载力和极限抗剪承载力计算公式㊂韩林海课题组[63-64]采用外环板式节点对圆钢管混凝土柱-组合梁节点进行拟静力试验研究,提出了节点的抗剪承载力公式和核心区剪力-剪切变形恢复力模型㊂周期石等[65]提出了楼板钢筋和钢梁翼缘削弱穿入钢管混凝土柱的刚接节点,发现楼板钢筋的穿入增强了节点区域钢梁抗弯刚度和楼板的组合效应,而钢梁翼缘削弱的穿入降低了穿入钢梁对浇筑柱中混凝土的影响㊂研究表明,对于钢梁翼缘削弱穿入钢管混凝土柱的刚接节点,当削弱程度不大时,节点具有良好的抗震性能,但仍将降低节点的刚3丁发兴,等/钢结构(中英文),38(12),1-26,2023度㊁承载力和耗能能力㊂在半刚性节点方面,Mirza等[66]分别对半刚性单边螺栓节点进行了静力和拟静力试验,并根据有限元分析结果给出了构造设计方法㊂王静峰等[67-69]进行了半刚性单边螺栓节点试验,包含圆㊁方钢管和带纵向加劲肋钢管的拟静力试验以及带纵向加劲肋钢管混凝土柱的拟动力试验㊂试验结果表明,圆钢管混凝土柱-组合梁节点的承载力和弹性刚度要大于方截面[67];外伸端板连接节点的承载力和弹性刚度要大于平齐端板连接,而其转动能力和延性性能要低于平齐端板连接[68-69]㊂Yu等[70]提出了上焊下栓式的节点连接方式,即钢梁上翼缘与柱隔板焊接,下翼缘与柱隔板通过螺栓连接,螺栓连接处板件的滑移有利于降低钢梁下翼缘应力,避免出现过早断裂的现象㊂欧洲规范[71]中,根据初始转动刚度大小,将节点分为铰接㊁半刚性连接和刚性连接;根据抗弯承载力大小,将节点分为铰接㊁部分强度和全强度㊂Ding 等[72]认为该分类标准对于半刚性连接节点的定义较为宽泛,难以准确判定试件的类型,应根据节点的初始转动刚度㊁抗弯承载力和耗能能力等性能指标综合定义,并将其细化为半刚接㊁准刚接㊁Ⅰ类刚接和Ⅱ类刚接四类㊂据此,丁发兴等[73]完成了端板螺栓连接和加强环连接组合梁节点的拟静力试验,利用柱内拉筋 强柱 构造和加劲肋 强梁 构造技术实现了节点核心区强连接,显著提升了螺栓连接节点的初始转动刚度㊁抗弯承载力和耗能能力,使栓连节点达到了刚性节点的性能要求㊂同时,内拉筋 强柱 构造技术实现了轴压比高达0.8时,组合节点梁端发生弯曲破坏的失效模式㊂除了以上相关平面框架组合节点抗震性能试验研究外,樊健生等[74-75]从加载路径㊁混凝土楼板㊁柱类型及节点位置等方面对空间组合内隔板贯通式节点进行了拟静力试验,结果表明空间受力的节点在承载力和延性性能等方面均有明显下降,因此平面荷载作用不能完全反映其抗震性能,在节点设计中应考虑空间荷载的耦合作用㊂2㊀钢-混凝土组合结构体系抗震性能组合梁㊁柱及其组合节点等构件的研究最终以在结构体系中的应用为落脚点,因而各类组合构件集成后的体系响应是工程实践重要的关注点之一㊂笔者以钢-混凝土组合框架结构为主要对象,根据不同试验方法分别梳理了研究者在有关结构体系抗震方面的研究成果㊂2.1㊀试验研究2.1.1㊀拟静力试验Matsui[76]㊁Kawaguchi等[77-78]㊁马万福[79]㊁钟善桐等[80]㊁李斌等[81]㊁王来等[82]㊁李忠献等[83]和王先铁等[84]对钢-混凝土组合框架模型进行了系列抗震性能试验研究,指出钢-混凝土组合框架结构的抗震性能要优于钢筋混凝土框架和钢框架结构㊂为研究混凝土楼板在框架结构中的组合效应,聂建国等[85]完成了4层单跨纯钢框架和组合框架结构的拟静力试验㊂结果表明:与整体性较差的纯钢框架相比,组合框架的抗侧刚度因混凝土楼板空间作用而大幅提升㊂Tagawa等[86]㊁Nakashima 等[87]和聂建国等[52,88]分别进行了足尺框架子结构拟静力试验,探讨了混凝土楼板对结构刚度㊁强度㊁耗能及变形能力的影响规律,确定了在结构设计中楼板组合效应的有效计算宽度㊂王文达等[89]㊁王先铁等[90]和余志武等[91]以柱截面形状㊁材料强度㊁含钢率㊁轴压比和梁柱线刚度比等为研究对象,对组合框架结构开展了往复荷载作用下的试验研究,探讨了各参数对组合框架结构抗震性能的影响规律,提出了钢管混凝土框架荷载-侧移实用恢复力模型及位移延性系数简化计算方法㊂王静峰等[92-94]和王冬花等[95]研究了往复荷载作用下半刚性单边高强螺栓连接组合框架的抗震性能和破坏机理,分析了滞回及骨架曲线㊁强度和刚度退化规律㊁延性及耗能能力等力学性能指标,并建立了半刚性钢管混凝土框架的弹塑性地震反应分析模型,提出了一种适用于半刚性钢管混凝土框架的P-Δ关系曲线的简化二阶方程和弹塑性层间位移的简化计算方法㊂此外,赵均海等[96]提出了装配式复式钢管混凝土框架结构及其极限承载力简化计算方法,阐述了柱-柱拼接节点和加强块梁柱节点在此类结构中的应用效果㊂Ren等[97]和王波等[98]在钢管混凝土框架中增设屈曲约束支撑装置,研究水平反复荷载作用下耗能减震部件对结构抗震性能的影响㊂结果表明:增设屈曲支撑不仅对结构的刚度和承载力有提升作用,还能延缓塑性铰的形成,增强结构延性和耗能能力㊂丁发兴等[99]完成了2层2跨组合框架对比试验研究,结果表明:内拉筋强柱构造措施提升了框架结构的刚度和承载力,延缓了柱端塑性铰的形成,增强了结构延性和耗能能力㊂由此可见,内拉筋提升框架柱的刚度㊁承载力和耗能能力,其效果相当于增4钢-混凝土组合结构抗震性能研究进展设屈曲支撑㊂2.1.2㊀拟动力试验宗周红等[100]通过对缩尺比例为1/3的半刚性两层空间组合框架的拟动力试验,从层间刚度㊁自振频率㊁加速度反应㊁位移反应和滞回曲线等方面评估了该结构的动力响应和耗能性能,研究了峰值加速度㊁频谱特性和强震持续时间对结构动力响应和力学性能的影响,建立了组合框架结构动力分析模型㊂Herrera等[101]按照3/5的比例对一幢节点采用T型连接方式的4层组合框架进行了拟动力试验,结果表明此类节点的组合框架满足美国相关设计标准㊂在半刚性节点组合框架方面,He等[102]对缩尺比例为4/7的端板螺栓连接组合框架子结构模型先后进行了拟动力㊁拟静力和静力推覆试验,从层间位移及剪力㊁应变㊁转角和耗能等方面分析结构在多遇地震㊁设防地震㊁罕遇地震和超罕遇地震水准下的动力响应㊂完海鹰等[103]对节点采用长螺栓式双腹板顶底角钢半刚性连接的钢管混凝土框架进行拟动力试验研究,探讨不同峰值加速度下结构的受力特征㊁刚度退化㊁动力响应及耗能能力㊂王静峰等[104-105]通过两组拟动力试验分别研究了钢管混凝土柱-组合梁框架和钢管混凝土柱-钢梁框架的动力性能和破坏特征,探讨了柱截面形式和端板类型对结构性能的影响㊂试验结果表明,圆形柱组合框架的最大位移响应和累积耗能均大于方形柱组合框架,但其初始刚度和承载力则弱于方形柱组合框架㊂此外,王静峰等[106]还采用混合试验方法对装配式中空夹层钢管混凝土组合框架开展了拟动力试验研究,分析了该组合框架结构在峰值加速度为0.62g和1.24g时的动力响应和破坏机理㊂在屈曲约束支撑组合框架方面,Tsai等[107-108]完成了多级地震作用下3层3跨足尺钢管混凝土柱屈曲约束支撑框架拟动力试验研究,探讨了屈曲约束支撑对结构整体抗震性能的影响,并从有效刚度㊁耗能和位移延性系数等方面评估了支撑构件连接方式的有效性㊂郭玉荣等[109]完成了防屈曲支撑组合框架子结构拟动力试验,提出了防屈曲支撑可增强结构的抗侧刚度和变形恢复能力㊂2.1.3㊀振动台试验黄襄云等[110-111]利用振动台试验对5层2跨2开间钢管混凝土空间框架结构的动力特性㊁加速度反应和位移反应进行了分析,并分别按等强度㊁刚度㊁截面积的原则将钢管混凝土柱换算成钢筋混凝土柱进行试算,综合评定了该结构的抗震性能㊂杜国锋等[112]采用单输入㊁单输出方式对8层单跨2开间钢管混凝土柱-钢梁框架进行动力特性试验,并通过3种不同地震波作用分析了结构的最大地震作用力㊁层间剪力㊁位移和应变反应㊂邹万山等[113]通过振动台试验得出,不同频谱特性的地震波对模型结构的加速度和位移反应分布曲线形状影响较小,且模型各层绝对加速度主要由前两阶振型决定,其他高阶振型的影响可以忽略㊂罗美芳[114]研究了不同工况下4层钢-混凝土组合框架结构的动力响应及破坏模式,评价了该结构的抗震性能㊂童菊仙等[115-116]设计并制作了有㊁无侧向耗能支撑的5层单跨2开间的方钢管混凝土柱框架模型,利用振动台试验对两种框架的动力特性和地震响应进行分析,得到了结构的振型㊁周期和阻尼比等基本属性,以及地震波作用下的位移㊁加速度和应力响应㊂结果表明:即使没有楼板的组合作用,结构仍具有较好的抗震性能;侧向支撑可承担部分水平地震作用,减小了结构的动力反应㊂陈建斌[117]和吕西林等[118]完成了国内首个方钢管混凝土高层组合框架-支撑结构振动台试验㊂试验中发现结构支撑体系的破坏较为严重,试验结果表明:该结构的动力性能介于钢筋混凝土结构和钢结构之间且更倾向于钢结构,其塑性㊁韧性和抗震性能表现良好,并通过计算结果显示阻尼器对加快结构峰值反应后的振动衰减具有较大作用㊂为研究地震作用下半刚性连接组合梁框架的动力特性以及破坏模式,李国强等[119]进行了1个足尺半刚性连接组合梁框架结构模型振动台试验研究㊂结果显示:当峰值加速度高达1.2g时,结构整体仍未发生明显损坏,表明该结构形式可满足高烈度区域的抗震设防要求㊂Han等[120]对两个由组合框架结构和钢筋混凝土剪力墙混合形成的高层建筑模型进行了振动台试验,对比分析了圆钢管混凝土柱和方钢管混凝土柱对该混合结构体系整体性能的影响,验证了组合框架结构与核心剪力墙结构在地震作用下优良的复合效应和抗震性能㊂2.2㊀理论分析静力弹塑性分析法是以反应谱为基础,首先依据抗震需求谱和结构能力谱得到地震作用下建筑结构所产生的目标位移,随后在建筑结构上施加稳定的竖向荷载,同时施加单调递增的水平荷载直至达到目标位移,最后评估结构最终状态下的抗震性能㊂通过该方法可以评估地震作用下结构的内力和变形5。

混凝土梁钢筋与型钢柱组合连接技术交底施工企业:电力公司№:(津建安表22)工程名称邵公庄110kV变电站工种班组施工部位混凝土梁钢筋与型钢柱交底时间2019年月日【摘要】xxxxx广场工程逆施结构与正施型钢混凝土组合结构中采用了“逆施混凝土梁钢筋与正施型钢柱组合连接技术”,解决了窄间隙下逆施混凝土梁筋与正施型钢柱连接钢筋不同心、钢筋无伸缩的连接难题,为正逆施粗直径钢筋连接、特别是正施结构采用型钢混凝土组合结构钢筋连接技术作出了成功的探索。

【关键词】可焊接套筒熔槽帮条焊型钢混凝土组合结构钢筋连接正逆施前言:随着施工技术的发展,高层建筑越来越多,鉴于逆作法施工在工程周期方面的优势、型钢混凝土组合结构在抗震、防火及造价方面的优势,逆作法施工工艺及型钢混凝土组合结构在高层、超高层建筑中应用越来越多。

而高层、超高层结构中混凝土梁配筋量大、钢筋排数多、钢筋间距较小,加之结构体系抗震等级高,钢结构体系不允许开洞,且正逆施连接部位空间较小,如何实现逆施混凝土梁钢筋与正施型钢柱的合理连接,成为此类工程施工的难点。

1 工程概况xxxx广场工程包含1栋办公楼,3栋公寓楼及商业裙楼,设有4层地下室。

1栋办公楼及3栋公寓楼为超高层建筑,办公楼共53层,总高度258m;A、B、C三栋公寓分别为57层、53层、49层,总高度分别为191m、179m 、168m。

工程抗震设防烈度为7度,主体结构抗震等级为特一级或一级。

本工程地下结构采用敞开式逆作法施工工艺,逆施结构与正施结构型钢柱间距最小为600mm如图1所示。

由于抗震等级高,与型钢柱连接的逆施混凝土梁钢筋直径大(最大达ф32)、排数多(大部分为3排),为保证结构的整体性,设计禁止在型钢柱上开洞,要求梁钢筋与型钢柱连接采用机械连接方式直接连接。

2 施工技术难点逆作法施工中,正施结构与逆施结构的钢筋连接一直是逆作法施工的难点之一,特别是在超高层建筑逆作法施工中,正施结构柱若为钢柱或型钢混凝土组合结构柱,因操作空间受到限制,逆施混凝土梁钢筋与正施型钢柱连接更加困难。

第40卷第6期建 筑 结 构2010年6月钢 混凝土组合梁与钢筋混凝土柱连接节点的试验研究许 巍1,2, 梁书亭2, 陈 林3, 张根俞2(1东南大学建筑设计研究院,南京210096;2东南大学混凝土与预应力混凝土结构教育部重点实验室,南京210096;3北京市建筑设计研究院,北京100045)[摘要] 依托实际工程,通过两个钢 混凝土组合梁与钢筋混凝土柱连接节点的缩尺模型试验,提出了以对拉钢筋代替钢梁翼缘穿过节点核心区的梁柱节点做法。

试验证明,此类节点构造合理,传力可靠,施工方便,具有良好的承载能力和抗震性能。

在试验研究基础上,提出了节点的抗剪承载力及构造措施,为该类节点的设计与施工提供参考。

[关键词] 钢 混凝土组合梁;钢筋混凝土柱;节点Experimental research on joint between steel concrete composite beam and reinforced concrete columnXu Wei 1,2,Liang Shuting 2,C hen Lin 3,Zhang Genyu2(1Archi tectural Design &Research Insti tute,Southeast Universi ty,Nanjing 210096,China;2Key Lab of RC &PC Structure of M inistry of Education,Southeast Universi ty,Nanjing 210096,China;3Beijing Institute of Architectural Design and Research,Beijing 100045,China)Abstract :Based on a real case,design concept and constructional details of the joints between steel concrete composi te beam and reinforced concrete column were introduced through the experi ment of two models,in which steel beam flanges were substitu ted wi th reinforcement in the case design of a conference building.The test resul ts indicate that the joint is comparatively safe and rational.Shear capacity and cons truction methods are also advanced which provide reference for the project desi gn and construction.Keywords :steel concrete composi te beam;rei nforced concrete column;joint作者简介:许巍,博士,Email:xuwei 97@s 。

0 工程背景江苏省商检局办公大楼主体结构为25层(含地下1层),另有裙房3层。

裙房第3层为会议大厅,屋面大梁跨度约16m,其上为屋顶花园,设计覆土约1m 。

经综合比较后采用钢 混凝土组合梁方案[1]。

结构设计中,采用了用对拉钢筋代替钢梁翼缘穿过节点核心区的钢 混凝土组合梁与钢筋混凝土柱节点,并对该类节点形式进行了试验研究。

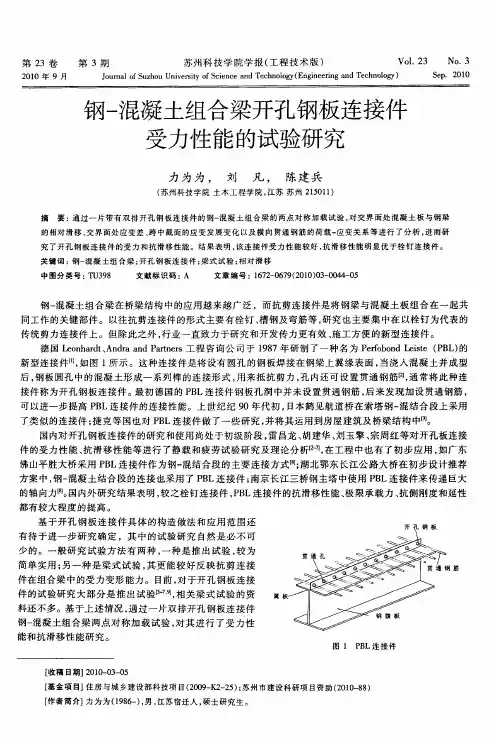

图1 组合梁剖面1节点设计裙房屋面的钢 混凝土组合梁采用Q345钢材,混凝土强度等级为C30,连接件采用圆柱头焊钉。

组合梁剖面如图1所示。

钢梁和节点在厂家加工完成后,两者在现场焊接拼装。

组合梁与柱子连接节点的立面形式如图2所示。

图3中,节点1为裙房组合梁与主楼边柱的连接节点(主楼楼面和裙房屋面有1 2m 高差),钢梁部分在伸过节点区时,用对拉钢筋代替上下翼缘,腹板保持连续。

在梁柱接头位置,对拉钢筋焊接在两块端承面板图2 试件立面与加载示意图上。

节点2为裙房组合梁与裙房圆形端柱连接的节点,构造与节点1类似。

组合梁腹板的连续和钢板翼缘用对拉钢筋的替换,既保证了组合梁的连续性,也减少了节点区构造钢筋的数量,便于柱的纵向受力钢筋穿过节点区和柱混凝土的浇筑。

正交方向的框架梁受力钢筋可直接焊接在腹板上;或者在腹板开洞,将受力钢筋从洞口穿过。

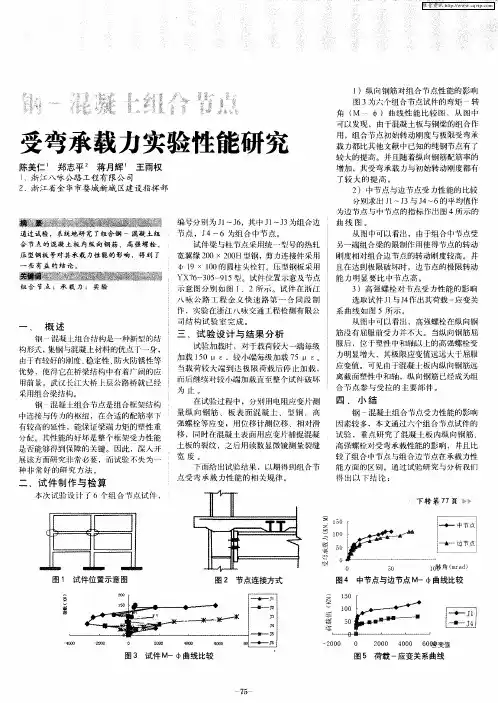

2试验分析2 1试验设计为验证该类节点的安全性,进行了1 3缩尺模型图3 组合梁的节点照片和结构详图的伪静力试验。

其中,试件J1和J2分别仿照节点1和节点2来设计制作。

具体截面设计参数见表1。

试验采用荷载 位移控制的分级加载制度,每级反对称加载并循环往复三次。

按照工程实际情况,取柱轴压比 =0 25,在试件J1和J2的柱顶分别施加850和600kN 的轴压力,加载示意见图2。

在试件开裂前后及极限荷载附近,荷载级差减小。

在梁端屈服之前用荷载控制,之后用屈服荷载所对应的梁端位移 控制,施加2 ,3 ,,每级仍循环三次,直至试件丧失承载力。

试件的截面设计参数表1试件翼缘B f!t f腹板h w!t w柱截面b c!h c纵筋箍筋水平箍筋节点区梁腹板t w!b w!h w端板截面b!h!t板面钢筋板底钢筋J1160!10180!10405!405121610@8010@8010!380!575650!40!10550!40!1012@70(双向)8@200(横向)J2160!10180!10D=33081610@8010@8010!310!310650!40!1012@70(双向)8@200(横向)2 2滞回曲线及骨架曲线试件的荷载和位移控制数值列于表2。

图4为试件的整体破坏形态。

试验的滞回曲线及骨架曲线如图5所示。

由图可见,试件J1的滞回曲线呈梭形,而试件J2则有一定的捏缩,但正向加荷时承载能力和变形能力均无下降的趋势,可认为节点具有良好的抗震性能。

从反复加载的滞回曲线看出:向下加载时,受压区主要为工字钢梁的下翼缘部分,只要下翼缘部分不发生屈曲,荷载不会明显下降,变形性能很好;向上加载时,板为主要受压区,受压混凝土被压碎剥落,承载能力和变形性能明显下降,表现出与普通钢筋混凝土梁柱节点相似的滞回特性。

试件的主要指标表2试件P y kN P u kN y m m u mm正向反向正向反向正向反向正向反向破坏形态J121022032038015105837混凝土柱完好,组合梁破坏J221018035028018185043混凝土柱和组合梁均出现塑性铰 注:正向为向上加载,反向为向下加载。

2 3耗能能力评价为了定量评价试件的耗能能力,定义耗能系数E及各循环的平均耗能系数E为:E=E i∀P y y, E=E n nP y y式中,Ei为在某一循环耗散的能量,En为总耗能能量,n为总循环数,∀Pyy为外力功,∀P y y=0 5P+y +y+0 5P-y -y其中,P+y,P-y分别为试件正反的屈服荷载, +y, -y 分别为试件正反方向的屈服位移。

图4 试件的破坏形态图图5 试件滞回曲线及骨架曲线E消除了屈服荷载和屈服位移的影响,其物理意义是非线性耗能之比。

En反映了试件总的非线性耗能能力。

En越大,试件在地震作用过程中的耗能就越多。

经过计算[2],在循环荷载作用下,试件J1,J2的 E 分别为7 565,2 667。

可见,组合梁发生破坏时,耗能能力比较高;如果组合梁破坏的同时,发生柱的破坏或图6 试件J1节点区钢梁和对拉钢筋应力变化过程轻微破坏,耗能能力相对较差一些。

2 4节点区应变测试在试验过程中,在J1节点核心区腹板和对拉钢筋上选取特征位置,布置应变片以观测试验过程中的应变分布和变化。

从试验结果[2]可以看出,在反复荷载作用下,对拉钢筋的抗拉作用明显,在核心区受剪过程中起拉杆的作用。

节点区腹板下部水平截面上的应变变化与对拉钢筋的应变变化规律相似,即加载端应变大,远离加载端应变逐渐减小。

腹板对角线应变大小基本不变,可作为建立节点受剪承载力计算方法的试验依据。

主要测试结果如图6所示。

图7 试件J1有限元结果3计算与构造(1)采用有限元计算软件ANSYS 对试件J1进行了分析[2],部分结果如图7所示。

分析结果与试验结果基本吻合,验证了节点区受剪时的斜压杆机理。

节点对拉钢筋上的拉应力分布与试验结果类似,且处于同一高度平面的对拉钢筋受力相当。

节点区出现裂缝后,拉应力转移到对拉钢筋上,对拉钢筋上的应力趋于均匀。

有限元分析计算出的节点最大转角与试验测得的节点最大转角也基本相当,误差大约10%。

(2)柱边面承板是梁端传递内力的关键部件。

为了防止柱边面承板厚度不足产生塑性变形,应确保其厚度不宜小于钢梁腹板厚度。

柱边面承板受力复杂,尚缺乏足够的试验数据,其厚度计算暂时参考美国ASCE 的研究成果[3],公式为:t #t 0=0 13P f y a式中,P 为面承板受到的混凝土斜压杆的水平推力 N,f ya 为柱边面承板的屈服强度 MPa,t 为柱边面承板的厚度 mm 。

当对拉钢筋代替翼缘穿过节点时,偏安全考虑取:P =T =f y A st式中f y 为对拉钢筋屈服强度 MPa,A st 为对拉钢筋面积 mm 2。

(3)对拉钢筋主要起拉杆的作用,确保钢梁上下翼缘的拉压力传递到节点核心区。

为了防止对拉钢筋过早屈服,应使得:T bt +T s #f y A st式中T b t 和T s 分别为钢梁翼缘和混凝土板中主筋到达极限状态时的拉力。

(4)对拉钢筋与面承板焊接部位是受力集中部位,为改善该处的受力性能,建议在对应位置设置耳板。

节点区的钢箍可以对半切开焊在腹板上,仍可按常规计算方法承担部分剪力。

江苏省商检局办公大楼采用了以上研究成果,竣工以来的监测表明,使用状况一直良好。

其计算方法和设计构造还有待于进一步试验、分析和完善。

4结论(1)在梁柱的节点区,由腹板、对拉钢筋及柱边面承板组成的∃钢框架%,可与混凝土共同形成强核心区,具有良好的延性和耗能能力,能满足∃强节点、弱构件%的要求。

(2)腹板的连续和翼缘用对拉钢筋的替换,既保证了组合梁的连续性,同时也减少了节点区构造钢筋的数量,便于柱的纵向受力钢筋穿过节点区。

(3)试验表明,该类节点构造简单,传力合理,承载力满足设计要求,具有较好的抗震能力。

参考文献[1]白永生,许巍,蒋永生,等.对某大跨、重载裙房屋面大梁结构设计方案的比较和分析[J].江苏建筑,2002(1):13 16.[2]陈林.钢筋混凝土组合梁与钢筋混凝土柱节点设计方法的试验研究[D].南京:东南大学,2003.[3]ASCE Task committee on design criteria for composite s tructures i n s teeland concre te.Guideli nes for design of j oi nts between s teel bea ms and reinforced concrete column[J].Journal of Structural Engineeri ng,ASCE,1994,120(8).。